Search results for lave

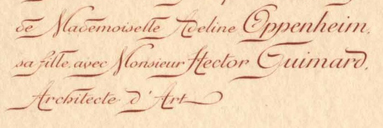

Les décors de linteaux dans l’architecture de Guimard

Nous avons été heureux de pouvoir acquérir récemment en vente publique[1] un décor de linteau en grès émaillé d’Hector Guimard édité par Bigot. Tout en le présentant à nos lecteurs, nous le replaçons dans le contexte de sa création, le comparons aux autres décors de ce type et décrivons brièvement leur évolution dans l’œuvre de Guimard. Cet article recoupe des informations contenus dans de précédents articles consacrés au stand Gilardoni & Brault de 1897, aux décors en céramique du Castel Béranger, au décor du vestibule du Castel Béranger, ainsi que dans le livre consacré à la céramique et à la lave émaillée de Guimard (éditions du Cercle Guimard, 2022).

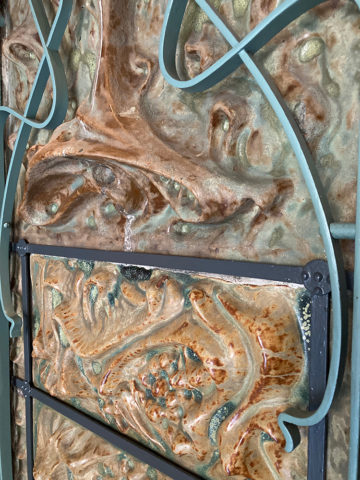

Décor de linteau par Guimard, édité par Bigot, vers 1897. Coll. part. Photo F.D.

Rappelons que les linteaux sont des traverses horizontales reposant sur deux points d’appui au-dessus d’une ouverture ou d’une baie et ayant pour fonction de soutenir la maçonnerie. Leurs décors, qu’ils soient sculptés sur les pierres du linteau ou plaqués devant elles, sont des éléments décoratifs des façades et des intérieurs dont l’origine se confond avec celle de l’architecture. En extérieur, sous nos climats, leur colorisation était problématique et ce n’est qu’avec l’arrivée de la lave émaillée à partir des années 1830 puis de la faïence ingerçable à partir des années 1840 que des décors architecturaux colorés et résistants aux intempéries ont pu commencer à enjoliver les façades de façon pérenne. Cette offre s’est multipliée avec l’augmentation du nombre de fabriques capables de les proposer et surtout avec leur industrialisation permettant de les éditer sur catalogues. L’apparition du grès émaillé à la toute fin du XIXe siècle est venue compléter une palette de produits déjà étendue.

Dès ses premières œuvres architecturales, Guimard a créé des décors de linteaux. Celui ornant l’hôtel Roszé (1891), a été sculpté en pierre. Pour cette raison, malgré le caractère répétitif de ses motifs floraux, il a sans doute été le plus coûteux de ces petites villas de l’ouest parisien.

Décor de linteau en pierre sculptée de la travée gauche de la façade sur rue de l’hôtel Roszé, 34 rue Boileau à Paris XVIe (1891). Photo F.D.

Car la presque totalité de ces premiers décors, notamment au niveau des linteaux et des tympans de ces premières villas a été réalisé de façon plus économique en céramique cloisonnée d’après les dessins de Guimard. Ils ont tous été exécutés et en partie édités par Muller & Cie. On se réfèrera à notre ouvrage La Céramique et la Lave émaillée d’Hector Guimard qui les décrit entièrement pour l’hôtel Roszé (1891), l’hôtel Louis Jassedé (1893), la villa Charles Jassedé (1893), l’hôtel Delfau (1894) et la galerie Carpeau (1894-1895). Ces décors sont constitués d’éléments séparés avec motif de début, de milieu et de fin, illustrant des motifs floraux plus ou moins identifiables.

Décor de linteau de la travée de droite de la façade sur rue de l’hôtel Roszé, 34 rue Boileau à Paris XVIe (1891). Panneau en terre cuite émaillée cloisonnée exécuté par Muller & Cie à exemplaire unique. Photo F.D.

D’autres décors sont plus simplement composés d’éléments identiques répétés (métopes), souvent encadrés par des barres métalliques orthogonales. Avec la métope n° 13, Guimard évolue stylistiquement par rapport aux motifs précédents en évoquant la poussée d’un bouton floral repoussant ses involucres avec une stylisation qui en rend la lecture difficile au premier abord.

Décor de l’encorbellement de la travée de droite de la façade sur rue de la villa Charles Jassedé à Issy-les-Moulineaux (1893). Métopes, en terre cuite émaillée, éditées par Muller & Cie sous le n° 13 et barres métalliques. Photo F.D.

Pour les façades du Castel Béranger (1895-1898), immeuble qui a marqué son entrée dans le style Art nouveau, Guimard a également conçu des décors de linteaux. Quelques-uns sont en pierre sculptée, particulièrement épais et occupant toute la hauteur de la corniche du 4e étage de la façade sur rue.

Détail de la façade sur rue du Castel Béranger (4e travée à partir de la gauche, 3e et 4e étage). Les pavillons en tôle découpée placés sous les linteaux étaient destinés à recouvrir l’enroulement des stores (à présent disparus) et n’avaient pas de fonction structurelle. Photo André Mignard.

Mais la plupart des décors de linteaux des façades du Castel sont beaucoup plus discrets, masquant un linteau métallique par des métopes encadrées par des lames métalliques. Techniquement, Guimard agit ici dans la continuité de sa mise en place de décors de linteaux quelques années plus tôt sur l’hôtel Louis Jassedé et la villa Charles Jassedé. Mais stylistiquement, ses motifs ont évolué vers un modelage où l’évocation du monde du vivant est perceptible mais sans que l’on puisse réellement identifier une espèce, ni même la rattacher au règne animal ou végétal. Les colorations ont également changé, passant d’aplats de couleurs vives cloisonnées à des camaïeux de couleurs ocres ou bleutées fondues.

Vue partielle d’un décor de linteau avec des métopes répétées et encadrées, au niveau des façades sur rue ou sur cour du Castel Béranger, de fabricant incertain (Gilardoni & Brault ou Bigot). Photo F.D.

Comme nous l’avons établi dans le livre sur la céramique de Guimard, les décors extérieurs en céramique émaillée du Castel Béranger ont été produits par Gilardoni & Brault et non en grès par Bigot. Cependant nous savons qu’un exemplaire de cette métope a été repéré à Cour-Cheverny dans le Loir-et-Cher[2]. Sa localisation à 25 km de Mer, lieu d’implantation de l’entreprise A. Bigot et Cie, dans une zone géographique où la diffusion de Gilardoni & Brault était nulle, introduit un doute quant à son attribution. Contrairement aux autres décors en céramique des façades du bâtiment, ce modèle précis de métope pourrait donc avoir été produit par Bigot.

À l’extérieur du Castel Béranger, un autre décor de linteau est particulièrement remarquable. Il s’agit de celui qui coiffe la (ou les) devanture(s) de boutiques(s) se trouvant à l’origine au niveau des 7e et 8e travées, du côté droit de la façade[3]. Ce linteau métallique, comparable à son contemporain du préau de l’École du Sacré-Cœur[4], était visiblement destiné à recevoir une (ou deux) enseigne(s). Le décor qui le surmonte est des plus étranges. Trois groupes de deux types de métopes (un grand modèle et un petit) sont enserrés dans des cornières métalliques en arc de cercle, séparés par des motifs en tôle découpée pouvant évoquer des fleurs en boutons. Les métopes, en céramique émaillée, ont l’aspect inédit d’une matière informe et convulsive, s’écartant radicalement de la plupart des autres décors des façades qui conservent une parenté avec le monde du vivant.

Vue partielle du décor de linteau au-dessus des boutiques en façade sur rue du Castel Béranger. Métopes en céramique émaillée, produites par Gilardoni & Brault. Photo Nicholas Christodoulidis.

Ce style nouveau et propre à Guimard se retrouve largement sur les éléments en grès émaillé, cette fois produits par Alexandre Bigot, qui garnissent les parois du vestibule. Leur matière bouillonnante qui semble contenue par le strict motif de treillage en barres métalliques orthogonales présente des empreintes de doigts qui ont été enfoncées dans la terre glaise au moment de leur modelage.

Détail d’une paroi du vestibule du Castel Béranger en grès émaillé par Bigot. Photo F.D.

C’est sans doute dans le même laps de temps (vers 1897) qu’ont été conçus les décors de linteaux en grès émaillé dont nous présentons un exemplaire en début d’article. Ils peuvent dissimuler un linteau métallique en étant placés devant lui, mais leur forme semi-elliptique les destine aussi à être mis en place sous un arc porteur en briques[5]. Cette disposition permet alors d’équiper les baies par des fenêtres à vantaux rectangulaires, plus économiques que des vantaux à traverses supérieures arquées.

Comme sur les panneaux en grès émaillé du hall du Castel Béranger, on trouve de multiples empreintes de doigts, regroupées dans de petites zones comme si ces empreintes appartenaient à une même main.

Détail d’un décor de linteau par Guimard, édité par Bigot, vers 1897. Coll. part. Photo F.D.

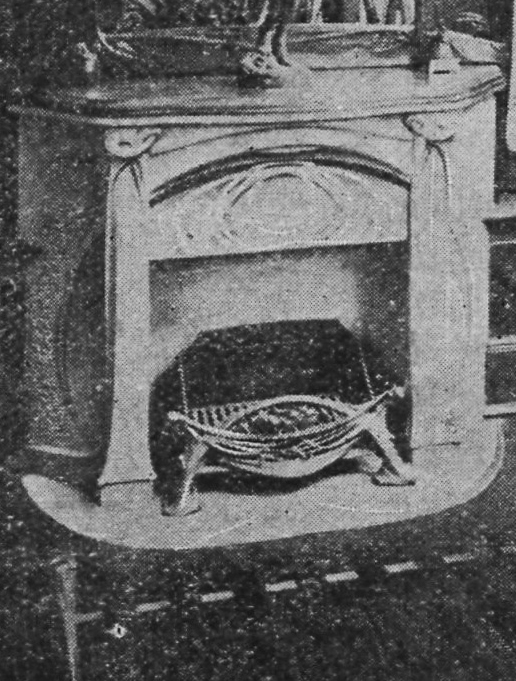

On retrouve sur leur tranche supérieure, tracées à la pointe, les signatures « Hector GUIMARD Arch[6] » et « A Bigot cer ». Ils sont donc signés de façon similaire à certains panneaux en grès émaillé du vestibule du Castel Béranger et aux cheminées en grès émaillé, éditées par Bigot et placées à une vingtaine d’exemplaires dans les salles à manger de l’immeuble (« GUIMARD Arch » et « A Bigot cer »).

Signatures de Guimard et de Bigot sur la tranche supérieure du décor de linteau par Guimard, édité par Bigot, vers 1897. Coll. part. Photo F.D.

Contrairement à ces cheminées du Castel Béranger, le revers de notre décor de linteau ne présente pas le logo de Bigot : une tour crénelée.

Revers du décor de linteau par Guimard en grès émaillé, édité par Bigot, vers 1897. Les cloisonnements sont nécessaires au maintien du volume avant la cuisson. On relève des traces de scellement au ciment sur les bords. Coll. part. Photo Auctie’s. Droits réservés.

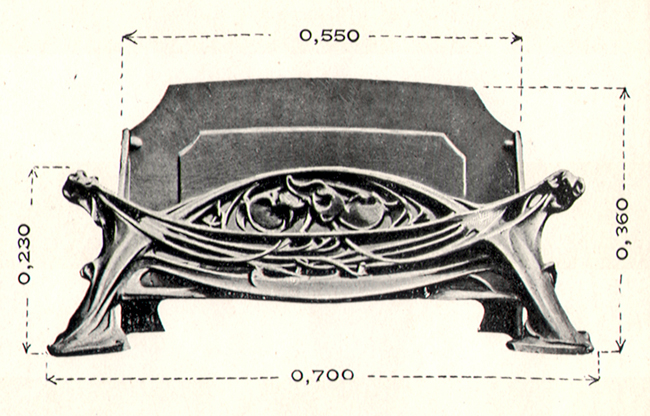

L’édition de ce décor de linteau est attestée par sa présence au sein du catalogue édité en 1902 par la société A. Bigot & Cie qui le commercialisait au prix de 40 F-or. Il est annoncé en longueur courante de 1 m avec la possibilité de porter celle-ci à 1 m 30. Pour l’instant, nous ne connaissons aucun exemplaire de cette dernière longueur. Mais même dans sa dimension courante, il a sans doute été peu diffusé puisque, sauf nouvelle découverte, nous n’en connaissons aucun exemplaire en place ailleurs que sur des bâtiments de Guimard.

Linteau par Guimard, catalogue Bigot, 1902. Coll. Françoise Mary. Photo © Ceramique-architecturale.fr.

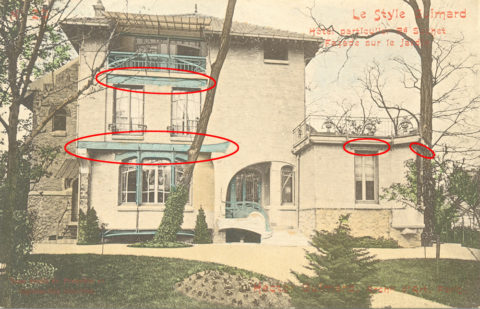

Non seulement Guimard semble avoir été le seul à utiliser ces décors de linteaux édités par Bigot, mais qui plus est, il ne les a pas employés au moment de leur conception, préférant créer à chaque fois de nouveaux modèles. C’est seulement quelques années plus tard, alors que son style avait radicalement évolué et que ces décors s’étaient dèjà fort démodés, qu’il a commencé à s’en servir. Bien qu’il ait toujours été soucieux d’harmoniser ses créations, Guimard a parfois ainsi réutilisé des éléments décoratifs plus anciens, en décalage avec l’évolution de son style, mais qui ne nuisaient pas pour autant au résultat final.

La première occurrence de leur utilisation s’est faite au Castel Val, construit en 1903 par Guimard à Auvers-sur-Oise. Plusieurs décors de linteaux ont été insérés dans les balustrades des terrasses de la villa et du garage.

Guimard au Castel Val avec Mme Chanu en août 1904. Un décor de linteau se trouve derrière son doigt levé. Photo Centre d’archives et de documentation du Cercle Guimard.

Dans une seconde phase d’aménagement de la propriété en 1911-1912, l’architecte Eugène Daubert, sous la supervision probable de Guimard, a sans doute complété cette longue balustrade en ciment joignant la villa au garage, portant à seize le nombre de ces décors de linteaux [7]. Dans cette configuration architecturale, ils perdent alors leur signification pour ne plus être que des éléments décoratifs colorés utilisés pour ponctuer le chemin. Au fil du temps cette balustrade du Castel Val s’est dégradée et a été restaurée en 2003-2004. Le seul décor original intact qui subsistait a été moulé et des copies en ciment ont été replacées dans chaque module de la balustrade.

Copie en ciment d’un décor de linteau Guimard sur la balustrade en ciment armé construite en 1911 du Castel Val à Auvers-sur-Oise (1902-1903). L’arceau le coiffant évoque ceux en fonte des balustrades du métro de Paris. Photo Nicolas Horiot.

En 2021, lors de sa revente, le Castel Val comportait encore l’élément original exposé en intérieur. Il est possible que l’élément que nous avons acquis provienne lui aussi de la balustrade originale.

Exemplaire original de décor de linteau en grès émaillé Guimard édité par Bigot, posé en 1911 au Castel Val à Auvers-sur-Oise (1902-1903). Photo F.D.

L’autre occurrence de ces décors de linteaux en grès émaillés édités par Bigot s’est faite à deux exemplaires dans la cour de l’hôtel Deron Levent en 1907. Ils surmontent effectivement des fenêtres (au premier étage) mais, placés plus en hauteur au sein de la maçonnerie, ils perdent également leur fonction primitive, celle de dissimuler (ou d’accompagner) une poutrelle métallique industrielle. Ces dernières sont pourtant bien visibles, mais enjolivées par des décors en fontes alors créés spécialement à cet usage par Guimard et dont il sera question plus loin dans notre article.

Un des deux linteaux placés au-dessus des deux fenêtres du premier étage dans la cour de l’hôtel Deron Levent de Guimard, 1907. La poutrelle en I a reçu des ornements de linteau GC. Photo F.D.

Très similaire à notre décor de linteau en grès émaillé, mais pourtant légèrement différent, un autre modèle a été retrouvé à deux exemplaires sur un immeuble banal, non daté et d’architecte inconnu, à Courbevoie[8] en banlieue parisienne. Scellés en linteaux de fenêtre de rez-de-chaussée, ces décors ne révèlent pas le nom de leur fabricant, mais leur attribution à Guimard ne fait aucun doute. Mesurant également un mètre de longueur et relevant donc d’une offre équivalente à celle du catalogue de Bigot, ils ont nécessairement été produits par un concurrent, le nom de Gilardoni & Brault étant sans doute le plus probable. On observe qu’ils ne comportent pas de coulures de l’émaillage comme on en trouve sur tous les décors de linteaux de Guimard édités chez Bigot.

Décor de linteau de Guimard, de fabricant inconnu, d’une paire, au rez-de-chaussée de la rue du 22 septembre à Courbevoie. Photo F.D.

Si nous revenons à présent en arrière, au moment de l’aménagement du Castel Béranger, nous retrouvons d’autres décors de linteaux et en particulier au sein de l’agence de Guimard, située au rez-de-chaussée de l’immeuble. Nous écartons de notre sujet les décors des chambranles des deux fenêtres du bureau du Guimard, assez grossièrement creusés à même la pierre.

Fenêtre du bureau de l’agence de Guimard au Castel Béranger. Photo F.D.

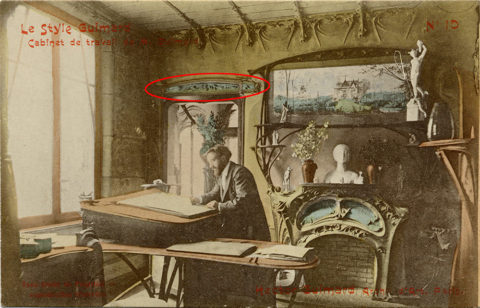

De véritables décors de linteaux se trouvent sur le mur orthogonal à celui de la rue, et tout d’abord au-dessus de la porte du dégagement permettant la sortie sur cour. Guimard y a placé un décor de linteau qui est cerné par des cornières de métal découpées et coudées. Son style est proche du linteau que nous avons acheté et, si l’on se réfère à la carte postale de l’agence Guimard, ce linteau était coloré (mais pas nécessairement en bleu) probablement avec des nuances.

Bureau de l’agence de Guimard au Castel Béranger . Carte postale ancienne n° 10 de la série Le Style Guimard éditée en 1903. Coll. part.

À l’heure actuelle, ce décor de linteau et ses cornières en métal sont uniformément peints d’une couleur verdâtre. En s’en approchant, on constate que le décor en relief n’est pas, comme on pouvait s’y attendre, en céramique mais simplement en staff.

Linteau de la porte donnant dans le dégagement permettant d’accéder à la cour dans le bureau de l’agence de Guimard au Castel Béranger. État actuel. Photo F.D.

De l’autre côté de cette porte, dans le dégagement permettant la sortie sur cour, se trouvent deux autres décors de linteaux, jumelés à angle droit. Ils sont de même nature que le précédent (cornières et staff) et actuellement entièrement peints en blanc.

Double linteau du dégagement vers la cour de l’agence de Guimard au Castel Béranger. État actuel. Photo F.D.

Toujours dans le bureau de Guimard, mais de l’autre côté de la cheminée, une autre porte donnant cette fois dans le bureau des dessinateurs est surmontée d’un linteau. Il est d’une plus grande longueur car il englobe aussi une niche séparée de la porte par un épais pilier. Au-dessus de ce pilier, le staff modelé est remplacé par une plaque métallique savamment découpée.

Linteau englobant la porte du bureau de Guimard donnant dans le bureau des dessinateurs et une niche dans l’agence de Guimard au Castel Béranger. État actuel. Photo F.D.

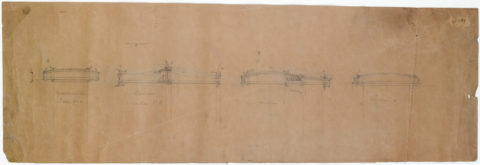

Le dessin des parties métalliques de ces trois derniers décors de linteaux existe dans le fonds Guimard du Musée d’Orsay. Il comporte sur sa droite un quatrième linteau qui n’est pas identifié. Ce dessin n’est pas daté mais pourrait approximativement remonter à l’année 1897, époque où Guimard a conçu l’aménagement de son agence.

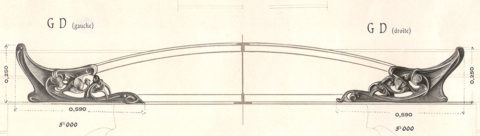

Plan des parties métalliques des décors de linteaux du bureau de Guimard dans son agence d’architecture au Castel Béranger. De gauche à droite : linteau de la porte donnant dans le dégagement, double linteau du dégagement, linteau de la porte donnant dans le bureau des dessinateurs, linteau non identifié. Vers 1897. Musée d’Orsay, fonds Guimard, GP 584.

Face à la cheminée, un troisième décor de linteau, beaucoup plus important, surmonte la large baie séparant en deux le bureau de Guimard. Il est de même nature que les précédents, combinant les fers industriels pliés et découpés avec des surfaces modelées en staff.

Linteau de la baie de séparation du bureau de l’agence de Guimard au Castel Béranger. État actuel. Photo F.D.

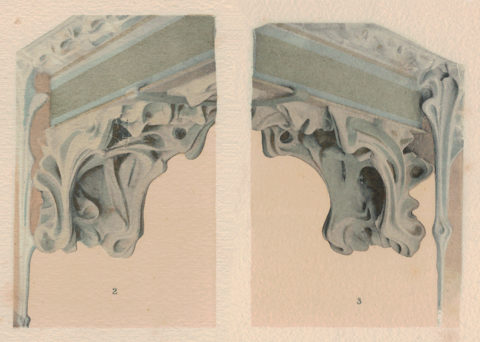

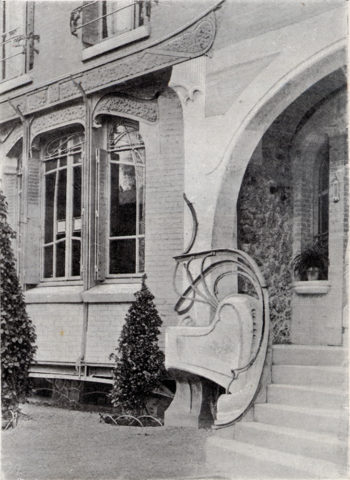

Enfin, un linteau spectaculaire sépare le bureau des dessinateurs du couloir d’entrée. Il comporte une partie centrale horizontale, comparable à celles des précédents linteaux. Mais ce sont ces consoles latérales qui assurent l’essentiel de l’effet.

Linteau entre le couloir d’entrée et le bureau des dessinateurs dans l’agence de Guimard au Castel Béranger. État actuel. Photo F.D.

Guimard a reproduit ces deux consoles sur une planche consacrée à des éléments métalliques dans le portfolio du Castel Béranger et a mentionné dans les légendes : « Console en fonte des filets en fer ». Mais leur examen révèle que, comme la totalité des consoles de l’agence et des espaces communs, elles ont été moulées en staff et non en fonte. Ce choix, probablement dicté par une recherche d’économie et de facilité de mise en place, vient contredire le crédo rationaliste de Guimard[9] puisque les consoles expriment une fonction de soutien.

Consoles du linteau entre le couloir d’entrée et le bureau des dessinateurs dans l’agence de Guimard au Castel Béranger. Photomontage par infographie de deux illustrations de la planche 51 du portfolio du Castel Béranger.

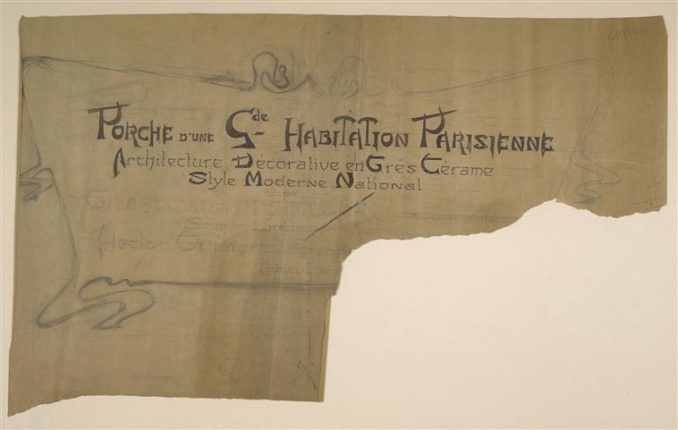

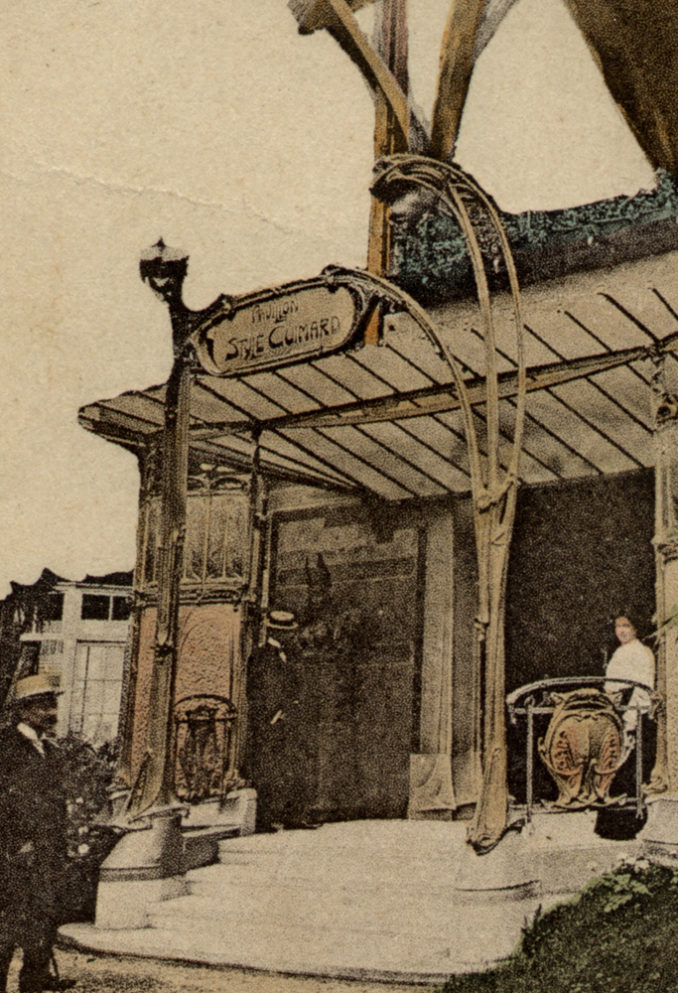

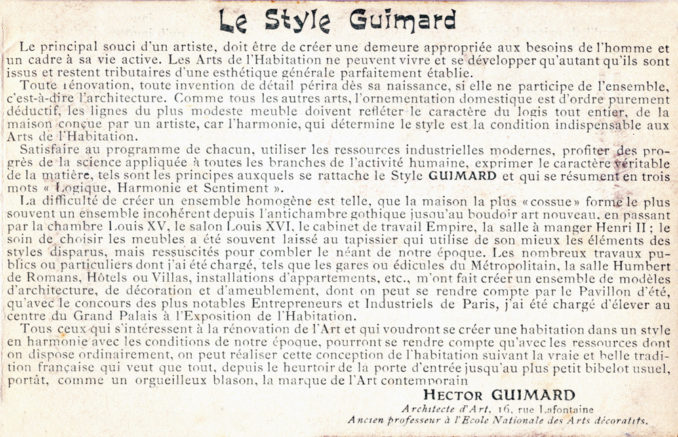

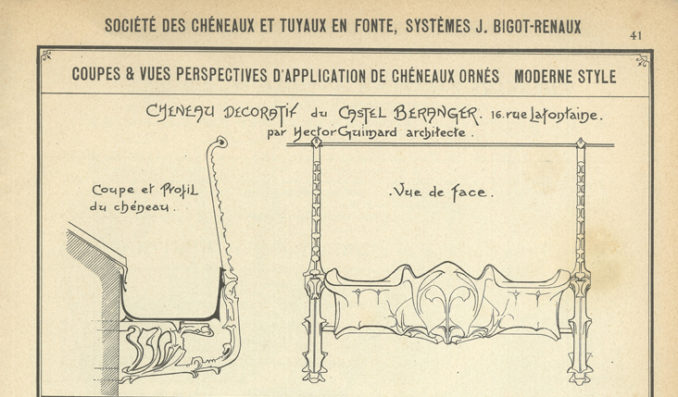

Toujours en 1897, Guimard est chargé de la construction du stand Gilardoni & Brault à l’Exposition nationale de la céramique. Comme nous l’avons vu précédemment, lors de la phase de décor du Castel Béranger, il a sollicité cette tuilerie implantée à Choisy-le-Roi. L’entreprise, dotée d’un solide savoir-faire en matière de décor architectural, lui a alors fourni les décors externes et une partie des rétrécissements de cheminées des salons. Le stand Gilardoni & Brault, sous la forme du « Porche en Céramique d’une Habitation » présente certes des produits fabriqués par la tuilerie (tuiles, briques, et même deux modèles de sculptures de style historique) mais surtout un étourdissant ensemble de décors en grès émaillé, modelés par le sculpteur Raphanel[10]. Le nouveau style de Guimard s’est ainsi trouvé révélé d’une manière radicale au grand public qui n’avait pas encore vraiment eu connaissance de cette construction excentrée qu’était le Castel Béranger. Linteaux, appuis de fenêtres, meneaux, corniches, chéneaux et faitières, sans compter un décor complet d’escalier sont l’occasion d’un déchaînement de formes abstraites mouvantes, concentrées dans un espace bien plus réduit qu’au Castel. Seul le panneau au chat faisant le gros dos[11], vraisemblablement exposé ici avant sa mise en place sous l’oriel du Castel Béranger apporte une note de réalisme à cet exercice de style en forme de façade.

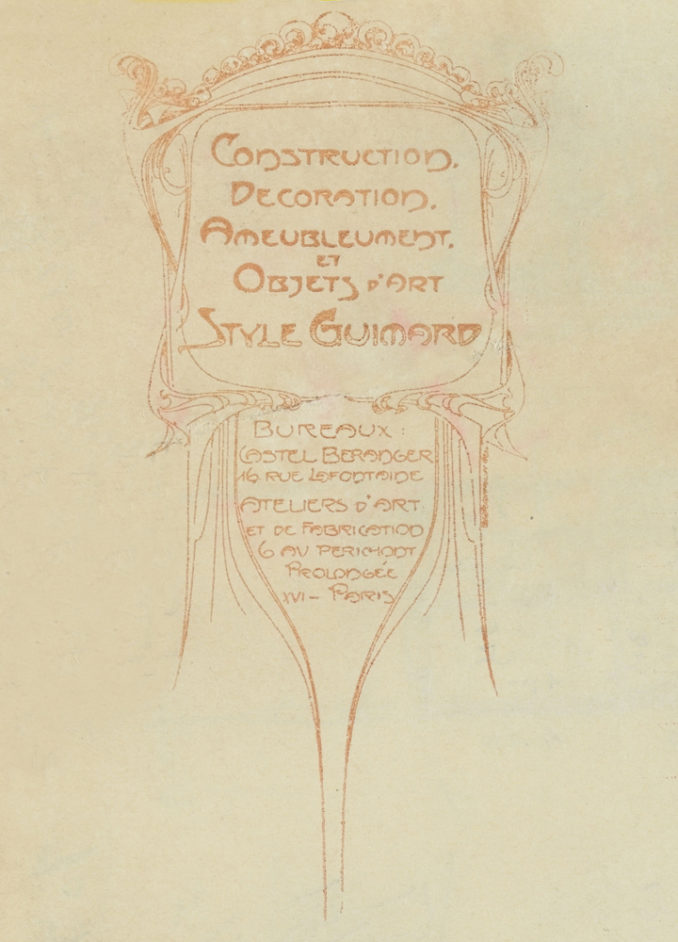

Stand de Gilardoni & Brault à l’Exposition nationale de la céramique en 1897 à Paris, au sein du Palais des Beaux-Arts . Carte postale ancienne n° 3 de la série Le Style Guimard, éditée en 1903. La date de 1898 portée sur la carte est erronée. Coll. part.

Au-dessus de la petite fenêtre à gauche et de la petite porte à droite, Guimard a placé des décors de linteaux qui sont encadrés par des cornières (à gauche) ou des lames en tôle découpée (à droite). Là encore, l’aspect de leur modelage est très proche du décor de linteau édité par Bigot (ou l’inverse). Le fait que nous sachions que pour cet ensemble Guimard a eu recours au sculpteur Raphanel peut nous laisser supposer, mais sans certitude, que ce dernier a aussi participé au modelage du décor de linteau édité chez Bigot, ainsi qu’au modelage des décors de linteaux présents dans l’agence du Castel Béranger, le tout d’après des dessins de Guimard.

Décor de linteau de la petite porte à droite du stand Gilardoni & Brault à l’Exposition nationale de la céramique en 1897. Détail de la Carte postale ancienne n° 3 de la série Le Style Guimard, éditée en 1903. Coll. part.

Presqu’en même temps que le Castel Béranger, Guimard a construit au Vésinet la villa Berthe en 1896. D’aspect plus conventionnel que le Castel par la symétrie de sa façade tournée vers la rue, la villa possède néanmoins de très beaux détails décoratifs comme les décors des linteaux des fenêtres du premier étage, probablement élaborés à la même époque (1897) que ceux du stand Gilardoni & Brault et du Castel Béranger.

Façade sur rue de la villa Berthe au Vésinet, 1896. Photo F.D.

Sur la travée centrale, légèrement bombée, le décor est divisé en trois parties, elles-mêmes subdivisées en trois éléments en grès émaillé. Les jonctions entre les éléments sont masquées par des lames en tôle découpée. À la différence de la disposition des panneaux du vestibule du Castel Béranger, ces lames ne sont plus strictement orthogonales mais courbes, participant ainsi davantage au décor. Cette innovation pourrait être le signe d’une création légèrement postérieure, mais elle apparaît pourtant sur les plans datés d’avril 1896. Là aussi, la planéité de ces lames, contrastant avec la protrusion des éléments en grès émaillé, semble leur donner une fonction de contrainte s’opposant au bouillonnement de la matière.

Partie centrale en trois éléments du décor de linteau de la travée centrale du premier étage de la villa Berthe au Vésinet (1896). Photo Nicolas Horiot.

Partie latérale en trois éléments du décor de linteau de la travée centrale du premier étage de la villa Berthe au Vésinet (1896). Photo Nicolas Horiot.

Décor de linteau en onze éléments de l’une des quatre travées latérales de la façade principale du premier étage de la villa Berthe au Vésinet (1896). L’élément central a été scindé en trois pour l’allonger légèrement et l’adapter à la largeur de la fenêtre. Le décor du linteau de la fenêtre de la travée latérale droite de la façade postérieure est identique. Photo Olivier Pons.

Décor de linteau en onze éléments de la travée latérale droite de la façade droite du premier étage de la villa Berthe au Vésinet (1896). L’élément central a été raccourci à ses extrémités pour l’adapter à la largeur de la fenêtre. Les décors des linteaux des fenêtres des deux travées latérales gauches de la façade postérieure sont identiques. Photo F.D.

Rapidement, à partir de 1898, Guimard a été attiré par l’utilisation de la lave émaillée qui se sculpte, ou qui, dans sa version dite de la lave reconstituée[12], se moule. Son émaillage permet une vivacité des coloris et une précision de leur mise en place que le grès émaillé aux tons plus ternes et plus fondus n’atteint pas. Vaporisé sur des panneaux ou des blocs de lave naturelle « sabrée » ou « rustiquée », cet émaillage permet aussi d’ajouter une coloration presque inaltérable à un travail traditionnel de la pierre. L’une des premières utilisations architecturales de la lave émaillée par Guimard s’est sans doute faite sur les linteaux de l’hôtel Roy, 81 boulevard Suchet à Paris en 1898. Sa destruction ne nous permet pas de connaître la couleur exacte employée car la colorisation de la carte postale représentant sa façade sur rue n’est pas forcément un reflet de la réalité. Outre les linteaux des trois fenêtres de la grande baie du rez-de-chaussée, du grand linteau qui la surmonte et du grand linteau placé au-dessus des fenêtres du premier étage, il est probable qu’au niveau de l’annexe à droite, sous la terrasse, les décors des linteaux des fenêtres étaient aussi en lave émaillée.

Hôtel Roy, 81 boulevard Suchet, Paris, en 1899. Carte postale ancienne n° 20 de la série Le Style Guimard, éditée en 1903. Coll. part.

La photo en noir et blanc de l’article d’Abel Favre consacré à Guimard et paru dans la revue Le Mois de septembre 1901, montre, là aussi, la présence de lames courbes en tôle découpée entourant et divisant les plaques de lave émaillée.

Détail de la façade sur rue de l’hôtel Roy, 81 boulevard Suchet à Paris. Revue Le Mois, septembre 1901. Coll. part.

L’immeuble de Guimard le plus emblématique de l’utilisation de la lave émaillée est bien sûr la maison Coilliot à Lille en 1898-1900. Guimard a revêtu sa façade sur rue par des panneaux sabrés et émaillés en vert en y intégrant deux importantes enseignes. Elles se distinguent du reste de la façade par leur surface lisse et leur fond jaune mais ne sont pas des décors de linteaux.

Enseignes en lave émaillée naturelle de la façade de la Maison Coilliot, 14 rue de Fleurus à Lille, 1898-1900. Photo F.D.

À l’intérieur de la maison, Guimard a disposé plusieurs décors de linteaux dont un double au-dessus des deux portes du palier donnant accès à l’appartement du premier étage. Au moins quatre autres petits décors de linteaux en lave émaillée étaient disposés au sein de l’appartement, enserrés par des lames de fer pliées. Pour leur modelage, l’évolution stylistique de Guimard est patente par rapport au décor de linteau édité par Bigot. Réalisés en lave reconstituée par estampage sur un moule avant cuisson et émaillage, ils auraient pu facilement être multipliés et employés sur d’autres constructions de Guimard. Mais pour l’instant nous n’en connaissons pas d’autres tirages. Comme pour le Castel Béranger et le stand Gilardoni & Brault, ces décors de linteaux étaient enserrés dans des lames de fer pliées.

Recto, verso et encadrement d’un décor de linteau en lave émaillée reconstituée provenant du premier étage de la maison Coilliot, 14 rue de Fleurus à Lille, 1898-1900. Long.1,05 m, haut. 0,19 m. Coll. part.

Lors de la première partie de sa carrière, plus « militante », au lieu de dissimuler les linteaux métalliques en les recouvrant par un décor, Guimard a aussi cherché à les mettre en valeur. Lorsque des poutrelles en I étaient employées, en particulier pour les soubassements, il a agi de la même manière qu’avec des fers industriels en cornière, en U ou en T, en découpant la partie centrale et en pliant les ailettes

Extrémité de la poutrelle en I du soubassement de la villa Berthe au niveau de la terrasse. Photo Nicolas Horiot.

En hauteur, il a parfois créé de véritables décors d’une grande complexité tout en leur donnant une impression de légèreté en combinant de la tôle rivetée à des cornières découpées, elles-mêmes doublées ou triplées par des barres de fer pliées. La dépense entraînée par la forte augmentation du métrage des fers a été habilement compensée par l’économie réalisée en employant des matériaux industriels mis en œuvre par un serrurier et non par un ferronnier. Le plus bel exemple d’un tel linteau est sans doute celui de la boutique Coutollau à Angers en 1896.

Détail d’une photographie ancienne non datée de la boutique Coutollau, 6 boulevard de Saumur à Angers, 1896. Coll. part., droits réservés.

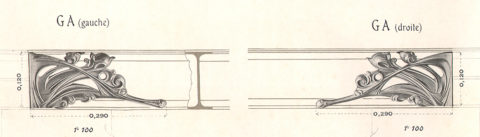

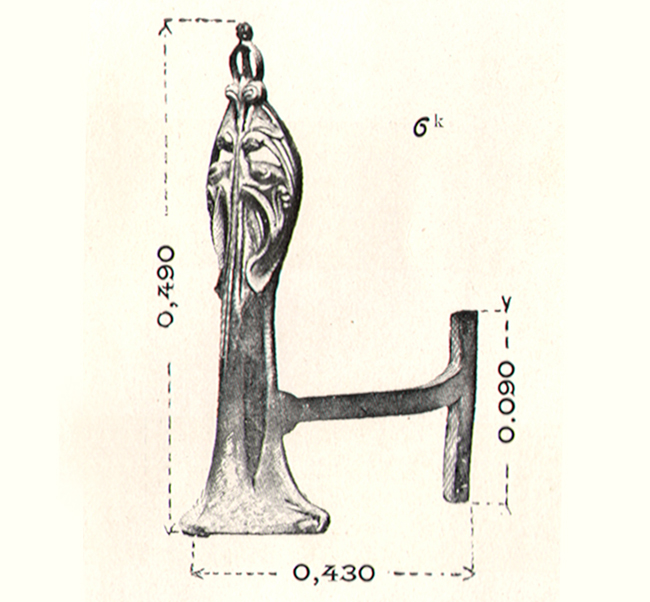

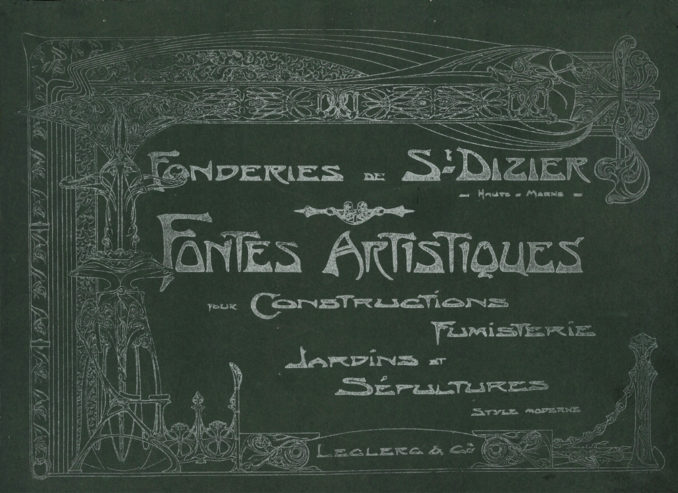

En se tournant de plus en plus vers la production en série, Guimard a pu créer un important corpus de fontes ornementales, édité par la fonderie de Saint-Dizier et diffusé sur un catalogue spécial. Parmi ces fontes, plusieurs modèles de décors d’extrémités de linteaux peuvent s’adapter aux poutrelles en I de dimensions normalisées (IPN) en s’insérant le long de l’âme. Ils sont pourvus d’un œillet pour leur fixation par rivetage ou boulonnage.

Le modèle GA est le plus grand, conçu pour une âme de 12 cm.

Ornements de linteau GA. Détail de la pl. 15 du catalogue des Fontes Artistiques pour Constructions, Fumisterie Jardins et Sépultures Style Moderne, publié en 1908. Coll. part.

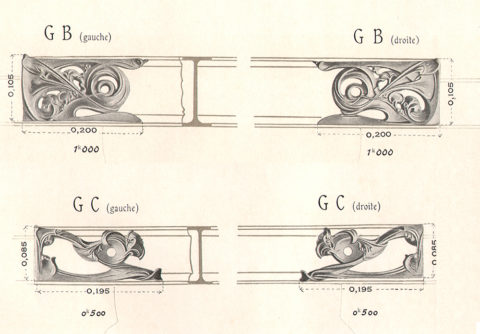

Les modèles GB et GC sont conçus pour des âmes de 10,5 et 8,5 cm.

Ornements de linteaux GB et GC. Détails et photomontage de la pl. 15 du catalogue des Fontes Artistiques pour Constructions, Fumisterie Jardins et Sépultures Style Moderne, publié en 1908. Coll. part.

La rosace GE[13] a la même hauteur que les ornements GB. Également pourvue d’un œillet, elle est destinée à ponctuer les poutrelles. Nous ne connaissons cependant aucune occurrence d’une telle utilisation.

Ornements de linteau GE. Détails de la pl. 15 du catalogue des Fontes Artistiques pour Constructions, Fumisterie Jardins et Sépultures Style Moderne, publié en 1908. Coll. part.

Les modèles GD sont différents car ils ne comportent pas d’œillet et sont conçus pour s’adapter à deux petits fers en T, l’un horizontal et l’autre cintré. En raison de la faiblesse de leur section, ces fers ne peuvent avoir de fonction de linteau et cette combinaison de fers et de fontes ne peut donc qu’être plaquée devant un linteau porteur ou se placer sous un arc[14].

Ornements de linteau GD. Détails de la pl. 15 du catalogue des Fontes Artistiques pour Constructions, Fumisterie Jardins et Sépultures Style Moderne, publié en 1908. Coll. part.

Guimard les a largement utilisés sur les deux immeubles Jassedé du 142 avenue de Versailles et du 1 rue Lancret[15] à Paris (1903-1905) en les appliquant contre des poutrelles en I.

Ornements de linteau GD sur l’immeuble du 14 avenue de Versailles à Paris, façade rue Lancret, 1903-1905. Photo F.D.

Le dernier exemple d’utilisation des ornements de linteaux GD par Guimard s’est sans doute fait sur la fenêtre du premier étage sur rue de la petite villa d’Eaubonne que nous datons approximativement de 1907. Sans doute pour donner plus de discrétion à ce linteau, Guimard ne lui a pas adjoint le fer supérieur arqué.

Ornements de linteau GD sur une villa de Guimard à Eaubonne, 16 rue Jean Doyen, vers 1907. Photo F.D.

Contemporain de la villa d’Eaubonne, l’hôtel Deron Levent, villa de la Réunion à Paris, comporte également plusieurs linteaux en poutrelles métalliques recevant des ornements en fonte (GA, GB, GC). Cependant, pour cette construction plus luxueuse qui se hausse au statut d’hôtel particulier, Guimard a éprouvé le besoin d’ajouter des décors modelés en stuc surmontant les linteaux des fenêtres du premier et du deuxième étage de la travée centrale. Et dans le même but, il a fait sculpter les consoles soutenant les balcons de cette travée, ainsi que l’arc de la fenêtre du second étage.

Linteau métallique, tympan en stuc et arc de la fenêtre du premier étage de la travée centrale de l’hôtel Deron Levent, 1907. La poutrelle en I a reçu des ornements de linteau GA. Photo F.D.

Linteau métallique, tympan en stuc et arc de la fenêtre du second étage de la travée centrale de l’hôtel Deron Levent, 1907. La poutrelle en I a reçu des ornements de linteau GB. Photo F.D.

Nous avons vu plus haut que, dans la cour de cet hôtel, Guimard avait placé deux linteaux métalliques au-dessus des fenêtres du premier étage et qu’il les avait pourvus d’ornements GC. Là aussi, il a voulu en renforcer l’effet décoratif en leur adjoignant cette fois ses anciens décors de linteaux en grès émaillé édités par Bigot.

La villa d’Eaubonne et l’hôtel Deron Levent sont pratiquement les dernières constructions[16] sur lesquelles Guimard a fait apparaître des linteaux métalliques. Par la suite, l’expression d’une élégance de bon aloi a supplanté la volonté d’afficher la structure du bâtiment sur les façades. C‘est donc la sculpture de la pierre qui a progressivement pris le relais des multiples décors de linteaux que nous avons répertoriés. Mais là encore, Guimard a su s’écarter du conformisme de ses confrères. Alors que la plupart des architectes concentrent le décor des linteaux des portes d’entrée en leur milieu pour y placer une tête, un motif quelconque ou un simple numéro de rue, Guimard a pris le contre-pied de cette habitude en évidant au contraire la partie centrale et en augmentant le décor sur la partie haute des jambages et sur les angles supérieurs.

Porte d’entrée de l’hôtel Mezzara. Photo F.D.

Même sur la porte de son hôtel particulier, avenue Mozart, où Guimard a placé son monogramme au centre du linteau de la porte d’entrée, la surabondance du décor latéral rend plus discrète la présence de ce motif.

Photographie ancienne de l’hôtel Guimard, 122 avenue Mozart, 1909-1912. Coll. Bibliothèque du Musée des Arts Décoratifs, don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.

Le décor des linteaux a donc fidèlement suivi l’évolution du style de Guimard en matière d’architecture, passant d’une multiplicité de matériaux, souvent très colorés, à une restriction de leur nombre et à une plus grande sobriété dans la coloration. Dans le même temps, leur modelage, bouillonnant à l’époque du Castel Béranger, s’est assagi pour se tourner vers la recherche d’élégance.

Frédéric Descouturelle

Notes :

[1] Vente Auctie’s du 02 décembre 2022, à Drouot salle 10, lot 183.

[2] Information fournie par Mme Françoise Mary.

[3] L’aspect réel de ce (ou ces) boutique(s) nous est pratiquement inconnu. Dans le portfolio du Castel Béranger, aux planches 1 et 2, Guimard en donne deux versions dessinées, à la fois différentes et imaginaires. Seule une petite partie des devantures est photographiée (sans avoir été retouchée) aux planches 3 et 6 et fait apparaitre de simples panneaux de verre verticaux étroits conformes au premier projet du Castel Béranger avant sa transformation par Guimard en un immeuble de style Art nouveau. Ces ouvertures ont été par la suite réduites en simples fenêtres reprenant le gabarit de la fenêtre de droite de l’agence de Guimard.

[4] 9 avenue de la Frillière, Paris XVIe, 1895.

[5] Il devient alors nécessaire pour l’architecte et pour l’entrepreneur de concevoir leur arc en suivant les dimensions et la courbure du décor de linteau. Il s’agit du même phénomène de renversement des rôles qui s’est répandu tout au long du XIXe siècle en raison de l’édition en série des décors et qui voit, par exemple, les menuisiers tenus de fabriquer leurs huisseries en fonction des dimensions des panneaux de fontes ornementales disponibles sur catalogues.

[6] Guimard a donc préféré se prévaloir de la fonction d’architecte qu’il tenait en haute estime, plutôt que celle de sculpteur-modeleur qu’il aurait plus logiquement utilisé en signant « Hector Guimard sc ».

[7] Ce chiffre est celui de l’actuelle disposition après restauration de la balustrade. Cependant une photographie ancienne montre que la répartition des décors de linteau était sans doute différente de l’actuelle. De plus, deux autres modules de balustrade existent aussi au niveau du portail de l’entrée carrossable sur rue, sans que nous sachions s’il s’agit bien d’une disposition d’époque.

[8] Nous remercions Georges Barbier-Ludwig, ancien conservateur du musée Roybet-Fould de Courbevoie de nous avoir signalé leur existence.

[9] « Guimard me disait ce matin une chose juste : dissimuler le moins possible la nature des matériaux — que du bois reste du bois, etc. — et si pour des raisons pratiques on est forcé de les recouvrir, que l’on conserve le plus possible les caractères de chaque matériau, sinon dans leur teinte, pour se garder de toute imitation, mais dans leur ton pour rester logique… » Signac, Paul, Journal, 15 janvier 1899, cité par Thiébaut, Philippe, La Revue de l’Art, 1991, vol. 92 ; n° 1, p. 72-78.

[10] Le nom de Raphanel est le seul nom de collaborateur cité dans la presse. Il l’est également sur le plan du stand et sur le projet d’enseigne du stand dessiné par Guimard. Il apparait également en compagnie de celui du sculpteur plus connu Jean-Désiré Ringel d’Illzach dans le portfolio du Castel Béranger où tous deux sont crédités de l’exécution des modèles de sculpture. Il s’agit vraisemblablement du sculpteur Xavier Raphanel (1876-1957), auteur de nombreuses statuettes historicistes et de quelques objets d’art décoratif.

[11] On se réfèrera au livre La Céramique et la lave émaillée de Guimard où nous faisons l’hypothèse que ce panneau au chat faisant le gros dos est la réduction d’un panneau légèrement plus grand, édité en version gauche et droite, et qui a été remodelé pour entrer dans l’espace qu’il occupe actuellement au Castel Béranger, peut-être à la place d’un autre décor initialement prévu.

[12] Cf. le livre La Céramique et la lave émaillée de Guimard ou notre article sur la lave émaillée.

[13] La rosace GE est également répertoriée en tant que rosace GO sur la planche des ornements divers. De même que les ornements de linteau GA, GB et GC, elle sera intégrée lors d’une augmentation du catalogue à des compositions de balcons et de balustrades fondues en une seule pièce.

[14] C’est cette solution qui a été adoptée pour le seul exemple d’utilisation des ornements de linteaux GD en dehors de Guimard sur un immeuble non daté et d’architecte inconnu au 13 avenue de Metz à Châlons-en-Champagne.

[15] Sur la façade de l’immeuble du 142 avenue de Versailles à Paris donnant dans la rue Lancret, le fer supérieur arqué des décors de linteaux est manquant sur toute la 2e travée (petites fenêtres d’un escalier), ainsi que sur toutes les façades sur rue de l’immeuble du 1 rue Lancret. Cette systématisation des manques écarterait l’hypothèse de destructions aléatoires de ce fer supérieur. Cependant on note que même lorsque le fer supérieur est manquant, les coins supérieurs et intérieurs des ornements de linteaux GD ont été sciés, comme dans les cas où un fer supérieur arqué y était inséré. Faute de pouvoir examiner de près un ornement de linteau GD, nous ne connaissons pas la raison précise de cette amputation, mais il est probable qu’elle est due à un impératif technique puisqu’elle n’existe pas sur le linteau de la villa d’Eaubonne où un fer supérieur arqué n’a pas été mis en place.

[16] Sur l’immeuble Franck, 10 rue de Bretagne, réalisé de façon très économique de 1914 à 1919, les linteaux métalliques ont réapparu, sans aucun décor. La maquette de maison standardisée, vers 1921, conservée au musée des Arts Décoratifs, montre également des linteaux apparents qui pourraient avoir été prévus en ciment armé.

Addenda le 25 mars 2023

Un décor de linteau en grès émaillé par Bigot, semblable à celui que nous présentons en début d’article, a été brièvement mis en vente le 25/3/2023 sur le site LeBonCoin. L’existence de ce nouvel exemplaire (le troisième) plaide en faveur de l’existence d’une série de ces décors de linteaux provenant du Castel Val.

Les multiples Auteuils d’Hector Guimard

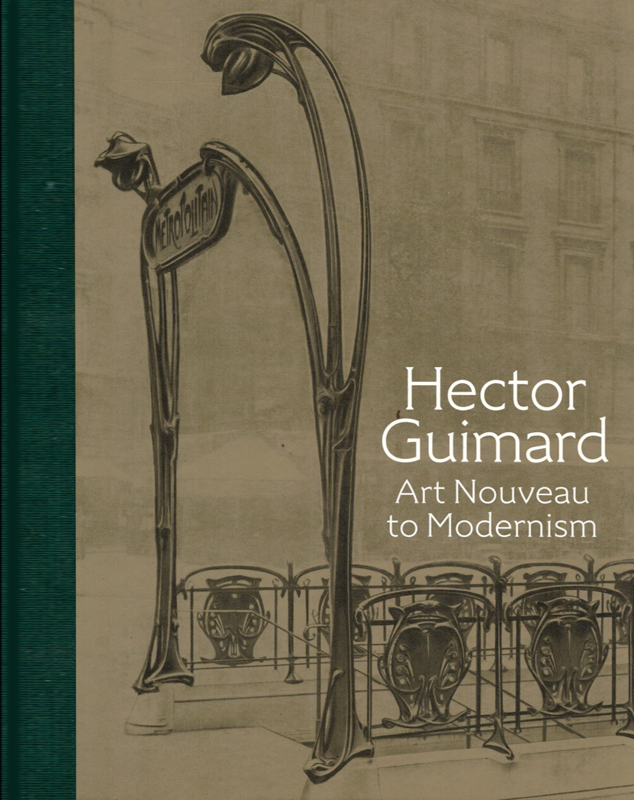

Les dates de la double exposition américaine consacrée à Guimard ont été fixées comme suit :

* New York – Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum : How Paris Got Its Curves.

Du 17 novembre 2022 au 21 mai 2023.

* Chicago – The Richard H. Driehaus Museum : Hector Guimard: Art Nouveau to Modernism

Du 22 juin 2023 à début janvier 2024.

En attendant, le catalogue, édité par Yale University Press, New Haven and London en association avec le Richard H. Driehaus Museum, est disponible sur commande, chez les libraires ou par internet. Il s’agit d’un beau livre de 222 pages, très illustré, contenant des articles de premier plan, réunis par David A. Hanks.

Parmi ces articles, nous avons choisi de traduire celui de Mme Isabelle Gournay (pp. 42-53) que nous avions eu le plaisir d’accueillir au Castel Béranger lors de son passage à Paris avant le premier confinement. De nationalité française et vivant aux États-Unis, elle est diplômée en architecture par l’École nationale des Beaux-Arts de Paris et docteure en histoire de l’Art de l’Université de Yale.

Cet article, consacré aux multiples facettes du quartier d’Auteuil, berceau de l’œuvre de Guimard, complète de façon très heureuse la série d’articles que nous avons publiés ces dernières années concernant l’entourage familial, relationnel et professionnel de Guimard :

Protéger le patrimoine Art nouveau parisien : initiatives et réseaux dans l’entre-deux-guerres

Hector Guimard et la famille Nozal, première partie

Hector Guimard et la famille Nozal, seconde partie

Albert Adès, un écrivain égyptien juif francophone dans l’entourage d’Hector et d’Adeline Guimard.

Les relations amicales du couple Guimard-Oppenheim en 1908-1909

De Lyon à Paris, Hector Guimard et ses proches : famille, voisins et clients

Les architectes Guimard réunis par la famille Oppenheim

De nouvelles informations sur la sépulture Grunwaldt

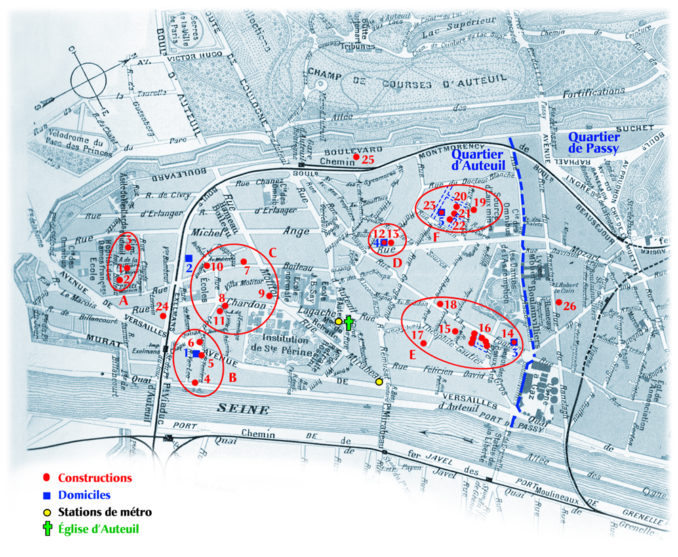

Pour cette traduction française, réalisée par notre ami Alan Bryden, nous avons pu apporter quelques petits éléments complémentaires au texte de Mme Gournay qui les a acceptés avec libéralité. Pour les illustrations, nous avons remplacé certaines images du catalogue par des vues en cartes postales et nous avons refait le plan du quartier d’Auteuil en respectant l’idée de l’auteure de plusieurs regroupements de constructions de Guimard, tout en introduisant pour la première fois la localisation de ses domiciles successifs.

F. D.

Les multiples Auteuils d’Hector Guimard

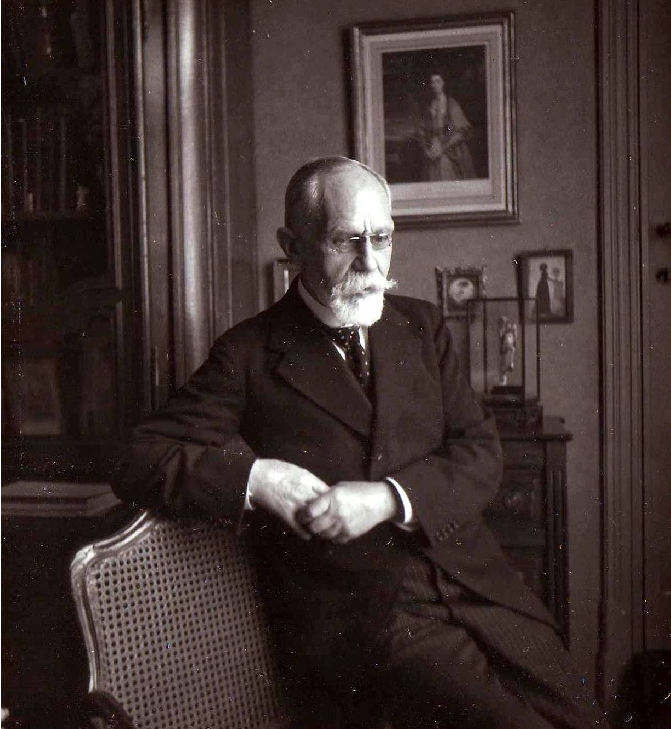

La carrière d’Hector Guimard (1867-1942) s’est déroulée à Auteuil, et c’est dans ce quartier le plus méridional du XVIe arrondissement que se trouvent la majorité de ses bâtiments encore existants. À dix-huit ans, il décida de ne plus habiter chez ses parents dans le XVIIe arrondissement ou près de ses écoles (des Arts Décoratifs et des Beaux-Arts) sur la rive gauche. Il s’installa chez sa marraine, Appolonie Grivellé[1], au 147, avenue de Versailles, et demeura à Auteuil jusqu’à son émigration en Amérique en 1938. Cet enracinement fut un facteur décisif dans une double carrière de praticien local et d’« architecte d’art » aux ambitions internationales, apôtre incontournable de l’« art total » [2]. La bourgeoisie catholique possédant des terrains à Auteuil fit localement appel à Guimard, pour ses résidences privées et des immeubles de rapport, mais aussi pour des monuments funéraires et des villas de banlieue ou de bord de mer. Comme le prouvent les débuts de Frank Lloyd Wright (1867-1959) à Oak Park, près de Chicago, à la même époque, recruter ses clients parmi des voisins partageant les mêmes idées, ou y étant simplement ouverts, n’était pas une démarche inhabituelle pour un architecte progressiste établissant sa propre agence.

Au-delà de sa réputation actuelle de traditionalisme huppé, Auteuil est un palimpseste fascinant, une superposition de « lieux de mémoire » datant de l’ancien régime aux Années Folles, de l’hôtel particulier où Abigail et John Adams[3], fuyant l’agitation de Paris, choisirent de vivre avec leurs deux fils, à la maison conçue par Le Corbusier (187-1965) pour le collectionneur Raoul La Roche. Cet héritage architectural et urbanistique aux multiples facettes nous permet également de contextualiser le travail de Guimard, dont les secteurs d’activité forment différents périmètres.[4]

Les constructions de Guimard au sein du quartier d’Auteuil :

A) 1- École du Sacré-Cœur, 1895 ; 2- Usine Déjardin, 1901 ; 3- Tombe Deron-Levent, 1912.

B) 4- Au Grand Neptune, 1888 ; 5- Pavillons Hannequin, 1891 ; 6- Immeuble Jassedé, 1903-1905.

C) 7- Hôtel Roszé, 1891 ; 8- Hôtel Jassedé, 1893 ; 9- Hôtel Delfau, 1894 ; 10- Villa Roucher, 1898 ; 11- Hôtel Deron-Levent, 1907.

D) 12- Hôtel Guimard, 1909-1912 ; 13- Immeuble Houyvet, 1926-1927.

E) 14- Castel Béranger, 1895-1898 ; 15- Immeuble Trémois, 1909-1910 ; 16- Immeubles rue Gros, La Fontaine, Agar, 1909-1911 ; 17- Ateliers Guimard, 1903 ; 18- Hôtel Mezzara, 1910-1912.

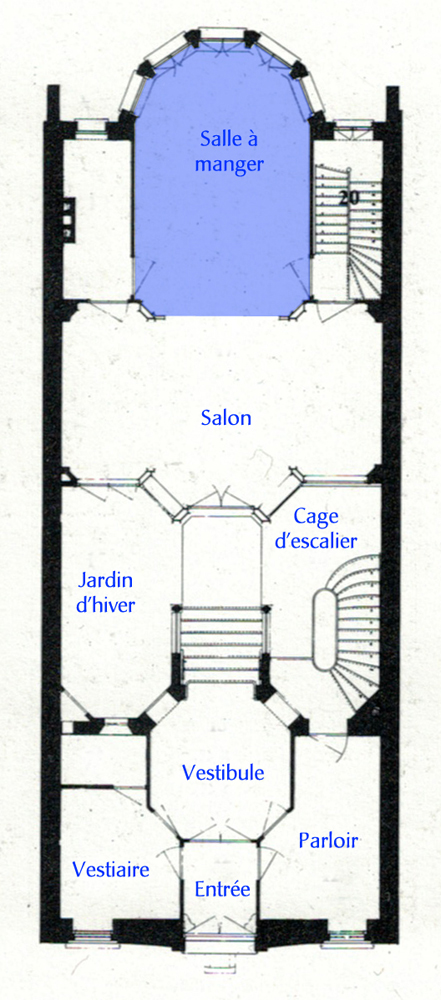

F) 19- École des Maronniers, aménagement intérieur, c. 1898 ; 20- Hôtel Nicolle de Monjoye, 1914 ; 21- Garage Bastien, 1922 ; 22- Hôtel particulier, standard construction, 1922 ; 23- Hôtel Guimard, 1926-1927.

Autres constructions de Guimard à proximité :

24- Galerie Carpeaux, 1894-1895 ; 25- Hôtel Roy, 1898 ; 26- Hôtel Nozal, 1902-1903.

Domiciles de Guimard :

1- 147 av. de Versailles (1882-1893) ; 2- 64 bd Exelmans (1893-1898) ; 3- Castel Béranger, 14 rue La Fontaine (1898-1913) ; 4- Hôtel Guimard, 122 av. Mozart (1913-1930) ; 5 – Immeuble Guimard, 18 rue Henri Heine (1930-1938).

Stations de métro Guimard, ligne 10, 1913 : Mirabeau ; Église d’Auteuil.

Malheureusement certaines de ses œuvres n’existent plus ou ont été irrémédiablement altérées : son premier édifice, un café-concert sur le quai d’Auteuil a disparu à la suite de la grande crue de 1910 qui entraîna une restructuration complète des berges de la Seine, et le charmant Hôtel Roy, quasi-banlieusard, niché entre les fortifications et la voie de chemin de fer en contrebas, a été démoli (sans que personne ne le remarque) vers 1960.

L’hôtel Roy, carte postale n° 20 de la série Le Style Guimard, éditée en 1903. Coll. part.

Toutefois, les plaisirs de la découverte ne manquent pas pour le flâneur, telle la juxtaposition près de la rue La Fontaine (rebaptisée Jean-de-La-Fontaine en 2004) de l’immeuble Trémois de Guimard datant de 1910 et d’une crèche des années 1890.[5]

Surnommé « Le Far West de Paris » par le journaliste et homme de lettre Léo Claretie, Auteuil a connu une croissance aussi spectaculaire que celle des villes de la « frontière » américaine : elle comptait 1 077 habitants en 1800, 6 270 en 1856, cinq ans avant son annexion par Paris, et 29 134 en 1901[6]. En 1912, lorsqu’Hector et Adeline Guimard s’installèrent dans leur nouvel hôtel particulier de l’avenue Mozart, la population d’Auteuil atteignait 40 000 habitants ; elle doubla encore lorsqu’ils quittèrent la rue Henri-Heine en 1938. Des fortifications bastionnées datant des années 1840 (qui ne furent démolies qu’après 1910) séparaient le quartier du Bois de Boulogne, tandis qu’un imposant viaduc ferroviaire datant des années 1860 s’étendait le long du boulevard Exelmans — où Guimard avait son domicile et son agence jusqu’au milieu des années 1890, au numéro 64 — jusqu’à la gare d’Auteuil.

Vue du quai d’Auteuil depuis la berge du XVe arrondissement. À gauche, le viaduc d’Auteuil ; tout à droite sur le quai, le café Au grand Neptune, première construction de Guimard. Carte postale ancienne. Coll. part.

Le rythme des chantiers s’accentua vers 1892, entrainant l’élargissement et l’alignement de plusieurs chemins d’origine rurale. Il n’est pas difficile d’imaginer Hector Guimard, âgé de vingt-cinq ans et coiffé d’un chapeau haut de forme, s’enquérir des possibilités de construire le long d’une rue ainsi modernisée.[7]

Dessin par Jules-Adolphe Chauvet, Percement du côté droit de la rue des Perchamps au coin de la rue d’Auteuil. Mention manuscrite : « Les rues de l’avenir ». Daté au recto, 7 avril 1892. Hauteur : 26,2 cm, largeur : 18,3 cm. CCØ Paris Musées / Musée Carnavalet – Histoire de Paris.

En chantier pendant quinze ans, l’église paroissiale fut reconstruite en style romano-byzantin et consacrée en 1892.

L’église d’Auteuil, construite par l’architecte Émile Vaudremer. Carte postale ancienne. Coll. part.

Il est fort probable que Guimard ait rencontré son auteur, Émile Vaudremer (1829-1914). En effet, le « patron d’atelier » de son propre professeur, Gustave Raulin (1837-1910), vécut jusqu’à la fin des années 1890 dans une maison de sa conception au 93 boulevard Exelmans.[8] Lorsqu’il est intervenu en 1894-1895 sur la galerie Carpeaux, au 39 boulevard Exelmans, Guimard a d’ailleurs pris soin d’utiliser un modèle d’épi de faîtage créé par Vaudremer et proposé sur le catalogue de la tuilerie Muller & Cie[9].

Auteuil offrit à plusieurs générations d’architectes de belles opportunités professionnelles, tant artistiques que pécuniaires.[10] Léon Nozal fut le plus important commanditaire de Guimard, lui confiant aussi bien son hôtel particulier de la rue du Ranelagh (officiellement situé dans le quartier adjacent de la Muette, mais à trois minutes de marche du Castel Béranger, et malheureusement détruit) que ses entrepôts de banlieue ; il fut également son associé en matière de promotion immobilière. Toutefois, Charles Blanche (1863-1937), architecte diplômé habitant le quartier et lui-même ancien élève de Raulin, édifia la maison-atelier du frère de Léon Nozal, toujours existante mais quelque peu « anéantie » dans son contexte actuel.[11] Sur l’étroit terrain en angle aigu en bordure de Seine, à proximité du Pont de Grenelle, Blanche adopta la version élégante et plus retenue de l’Art nouveau promue par Charles Plumet.

Hôtel d’Alexandre Nozal par Charles Blanche, quai d’Auteuil, (act. quai Louis Blériot), Paris XVIe, façade sur Seine. Photo parue dans L’Architecte, 1913. Coll. part.

Parmi les architectes dépourvus de formation académique mais très présents à Auteuil, citons Ernest Toutain (1845-1923), originaire et résident du quartier, dont les commandes évoluèrent, comme celles de Guimard, de la maison individuelle à l’immeuble collectif.[12] L’architecte Henri Tassu (1853-1937) construisit abondamment dans les quartiers élégants des XVIe et XVIIe arrondissements ainsi qu’à proximité du jardin du Luxembourg, où il s’installa dans un petit hôtel particulier de sa conception. En 1893, il finança et conçut à Auteuil des immeubles d’habitation pour la petite bourgeoisie de part et d’autre de la nouvelle rue Chapu (entre l’avenue de Versailles et le boulevard Exelmans.[13]

Henri Tassu, immeuble de rapport à l’angle de l’avenue de Versailles et de la rue Chapu. Photo F. D.

C’est autour du vieux village d’Auteuil, relativement inchangé au début du XXe siècle, que gravitèrent les édifices de Guimard, ainsi que ses lieux de résidence.[14] Ses maisons individuelles se trouvent pour la plupart dans ce que l’on peut nommer le « secteur des villas » (secteur C sur le plan) dont le rustique Hameau Boileau et la très chic villa Montmorency, tous deux conçus par l’architecte Théodore Charpentier (1797-1867), étaient les premiers lotissements. Des maisons pittoresques, qui à l’origine avaient souvent servi de résidences secondaires et d’échappatoires à la congestion du centre de Paris, bordaient des rues privées, closes de grilles et portails et se terminant souvent en impasse. Les règlements de lotissement excluaient le commerce de détail, ainsi que les activités industrielles qui s’étaient développées dans les quartiers voisins de Javel et Billancourt. De grandes parcelles non-loties accueillaient des maisons de retraite et de convalescence ainsi que des établissements d’enseignement, dont beaucoup ont survécu. La verdure était abondante, mais, comme partout ailleurs à Auteuil, on ne trouvait aucun jardin public. Dans ce secteur, Toutain et d’autres architectes construisirent des maisons mansardées. Certaines d’entre elles étaient revêtues de pierre meulière et protégées par des clôtures basses en pierre ornées de ferronneries artistiques : ces éléments décoratifs furent réinterprétées par Guimard dans les maisons individuelles qu’il insèrera dans ce tissu urbain : les Hôtels Roszé, Jassedé, Delfau, Deron-Levent et les Villas Roucher. Conçue par l’architecte Paul Sédille (1836-1900), la villa Weber était d’un niveau artistique plus élevé que la normale et la composition de sa façade (malheureusement altérée) semble avoir inspiré Guimard à l’Hôtel Jassedé.[15] À l’instar de Sédille, dont il devait admirer l’énergie à défendre le prestige de la commande privée, souvent mise au second plan par rapport aux édifices publics, Guimard s’intéressa à l’architecture anglaise et s’attacha à promouvoir la polychromie et les matériaux céramiques.

Au-delà du viaduc ferroviaire, le quartier du Point-du-Jour où se trouve une autre « grappe » d’édifices de Guimard, offrait un contraste physique et sociologique frappant.[16]

Le marché sur l’Avenue de Versailles au Point-du-Jour. Carte postale ancienne. The Richard H. Driehaus Museum Archives, Chicago.

Marqué par le siège de l’armée prussienne et par la Commune de Paris de 1870-1871, cet ancien hameau juxtaposait habitat populaire et petites usines, comme celle d’extraction de malt où Guimard était intervenu pour le pharmacien Déjardin en 1901.[17] Autre commande soumise à un contexte physique et sociologique très particulier, l’École du Sacré-Cœur, d’allure industrielle par raison d’économie, n’était pas un établissement scolaire mais un patronage qui enseignait le catéchisme et proposait des activités extracurriculaires aux garçons du quartier. Il est possible que ces jeunes aient vécu dans les petites maisons de la villa Mulhouse voisine, un exemple, exceptionnel à Auteuil, d’habitat ouvrier bien conçu et de faible densité.[18] Résidant de l’autre côté du viaduc, la bourgeoisie locale s’aventurait dans ce quartier plus plébéien pour se rendre au petit cimetière cerné de hauts murs. Situé à l’origine devant l’église paroissiale du vieux village, ce cimetière abrite la tombe de Charles Deron-Levent, client de Guimard, fruit d’une collaboration entre l’architecte et sa voisine de l’avenue Perrichont, la sculptrice Jeanne Itasse.[19]

La contribution de Guimard au développement d’Auteuil est particulièrement significative le long et autour de la rue La Fontaine à proximité du Pont de Grenelle, où il édifia huit immeubles de rapport et un petit hôtel particulier (tous existants), ainsi que ses propres ateliers (aujourd’hui disparus).

La rue La Fontaine, à l’angle de la rue de Boulainvillers, vers 1900. Le Castel Béranger est construit sur le côté droit de la rue bordée d’arbres. Carte postale ancienne, The Richard H. Driehaus Museum Archives, Chicago.

Cette voie ancienne au tracé fort irrégulier était arborée aux alentours du Castel Béranger, où Guimard osa reprendre le mélange brique-pierre meulière pour un immeuble de rapport. Guillaume Apollinaire (qui s’était installé rue Gros pour être proche de sa bien-aimée, la peintre Marie Laurencin, qui habitait elle-même aux numéros 10 et 32 de la rue La Fontaine)[20] décrit l’emplacement actuel de la Maison de la Radio dans son ouvrage Le flâneur des deux rives de 1918 : « une usine à gaz occupe, avec ses gazomètres, ses différentes constructions, ses montagnes de charbon, ses crassiers, ses petits jardins potagers, un terrain qui s’étend jusqu’à la rue du Ranelagh, à l’endroit où elle est une des plus désertes de l’univers. » Et de poursuivre en évoquant le Dépôt municipal des Beaux-Arts, en face du Castel Béranger :

« Dans la rue La Fontaine, du côté gauche il y a un long mur gris sombre. Une porte qu’on ne franchit pas sans difficultés donne accès dans une cour où quelques poules se promènent gravement. À gauche en entrant, on a entassé de singulières choses qui sont, je crois, les cerceaux des anciennes crinolines. Cette cour est encombrée de statues. Il y en a de toutes formes et de toutes grandeurs, en marbre ou en bronze. […] Le bâtiment de droite est une sorte de musée inconnu où l’on voit un grand tableau de Philippe de Champaigne, un Le Nain : Saint Jacques, beau tableau qui serait bien au Louvre, et un grand nombre de tableaux modernes. Quelques salles sont pleines des christs que l’on a enlevés au Palais de Justice. […] Ce musée fait partie d’une grande cité mystérieuse composée de l’ancien Hôtel des Haricots, derrière lequel se trouve la forêt de réverbères. Il y a aussi la Salle des tirages de la Ville de Paris, et, plus loin, dans une plaine immense, s’élèvent des pyramides de pavés. On les défait sans cesse et on les refait et parfois une de ces pyramides s’écroule, avec le bruit des galets quand la vague se retire. »[21]

Plus loin sur la rue La Fontaine, se trouvait un grand ensemble de bâtiments occupé par une œuvre de charité catholique qui hébergeait et formait des orphelins de la classe ouvrière tout en organisant de grandes fêtes « gymnastiques et militaires.[22] La rue Ribéra adjacente, qui monte vers l’avenue Mozart, était le fief de l’architecte Jean-Marie Boussard (1844-1923), un maître de l’éclectisme grandiose et aguicheur.[23] En face des ateliers de l’avenue Perrichont, l’architecte Joachim Richard (1869-1960) [24] édifia et s’installa dans un immeuble d’habitation revêtu de grés émaillés de style art nouveau par Gentil & Bourdet.[25] Sans doute en raison de cette proximité avec les ateliers de Guimard et probablement de liens amicaux, l’immeuble de Richard a reçu une plaque de numéro de maison (un 15), modèle édité par Guimard à la fonderie de Saint-Dizier à partir de 1908[26]. En 1923, Richard rejoindra Guimard au sein du Groupe des Architectes Modernes. Présent dans la même rue (au n° 14, c’est à dire sur la parcelle mitoyenne des ateliers Guimard) un architecte plus traditionaliste, Deneu de Montbrun, a été l’un des rares confrères à utiliser les fontes ornementales de Guimard sur ses propres immeubles.[27]

Auteuil, malgré ses nombreuses rues portant le nom de peintres et de sculpteurs, n’était pas un haut lieu de l’avant-garde comme Montmartre ou Montparnasse, et les artistes établis préféraient construire des maisons-ateliers dans le XVIIe arrondissement. C’est la modicité des loyers et le confort du Castel Béranger, et non pas son architecture, qui incitèrent Paul Signac à s’y installer.[28] Toutefois un autre occupant de la première heure, l’architecte et décorateur Pierre Selmersheim (1869-1941), fut sensible à l’œuvre de Guimard et s’en inspira.[29] Parmi les voisins appartenant au monde des lettres, se trouvaient Pierre Louÿs et Xavier Privas, le « prince des chansonniers. » En 1896, Fernand Mazade s’installa au 17, rue de Boulainvilliers. Il est probable que de simples relations de voisinage expliquent pourquoi ce poète, sans lien connu avec les architectes ou l’Amérique, écrivit des articles sur le travail de Guimard pour la revue new-yorkaise The Architectural Record.[30]

L’avenue Mozart[31] était la seule artère que le baron Haussmann ait tracé à Auteuil, mais c’était une entreprise modeste comparée au boulevard Malesherbes, où Adeline Oppenheim Guimard vivait avant son mariage. Dans le petit regroupement de la Villa Flore formé par son propre hôtel particulier et l’Immeuble Houyvet, Guimard tira le meilleur parti de parcelles étroites et contorsionnées, et célébra en façade leur angularité. Son installation à l’extrémité sud de l’avenue Mozart coïncida avec celle du métro, et d’activités de loisirs, sous la forme du Mozart Palace, un cinéma de 1 300 places situé à côté de la station Michel Ange-Auteuil.[32] Entre l’hôtel particulier de Guimard et ce carrefour commercial, l’architecte Ernest Herscher (1870-1939) réalisa au 85-87 rue La Fontaine un élégant immeuble d’habitation dont la loggia métallique demeure un très bel exemple d’Art Nouveau.[33] Les deux architectes appartenaient à la Société du Nouveau-Paris, un groupe qui accordait une grande importance à l’insertion de balcons à la fois artistiques et fonctionnels dans les façades d’immeuble.[34]

Alors que l’avenue Mozart incarnait, avec ses commerces et sa ligne de tramway, l’effervescence de la Belle Époque, la rue Henri-Heine, nouvellement rallongée jusqu’à la rue du Docteur Blanche, où Guimard conçut son immeuble le plus luxueux, n’offrait aucune frondaison ou boutiques. La circulation y était purement locale. Guimard ne fut pas le seul architecte à vouloir bousculer l’élégance timorée, voire compassée, qui caractérisait petits hôtels particuliers et immeubles d’appartement à proximité de son ultime résidence parisienne. Au croisement des rues Henri-Heine et Jasmin, donc au cœur de la dernière « enclave Guimard » à Auteuil, Paul Guadet (1873-1931), lui-même résident du quartier, acheva en 1913 un central téléphonique à la fois rationaliste et décoratif, puis Pol Abraham (1891-1966), membre du Groupe des Architectes Modernes tout comme Guimard, édifia une résidence d’étudiantes américaines caractérisée par l’audacieuse courbe de sa salle de lecture.[35] Cette partie d’Auteuil est surtout connue des amateurs d’architecture pour la Fondation Le Corbusier (dont la terrasse offre une belle vue sur l’appartement des Guimard) et la Rue Mallet-Stevens. Relevons ici un paradoxe qui incite à réfléchir sur la place de Guimard dans l’histoire de l’architecture. Alors qu’il testait son système de préfabrication économique au square Jasmin[36], les résidences des deux ténors du modernisme français reflétaient le snobisme et l’exclusivité de cette partie d’Auteuil !

Imaginatifs et dynamiques, mais solidaires de leur environnement, les édifices de Guimard se lovent donc dans de multiples Auteuils. Chacun des cinq groupements décrits ici reflète des identités visuelles et sociales spécifiques, auxquelles il s’est plié et qu’il a façonné en retour. Guimard a été influencé — tant en matière de stratégie professionnelle, de typologie résidentielle, et de parti décoratif — par le travail d’ architectes qui l’ont précédé sur le même territoire; en même temps, son œuvre a inspiré et encouragé d’autres concepteurs. Mais laissons le dernier mot à Guillaume Apollinaire, en paraphrasant son célèbre poème de 1912, Le pont Mirabeau. Dans ses chers et multiples Auteuils,

Vienne la nuit sonne l’heure

Les jours s’en vont, Guimard demeure.

Isabelle Gournay

Traduction initiale : Alan Bryden

[1]– Cf. Marie-Claude Paris, De Lyon à Paris, Hector Guimard et des proches : famille voisins et clients, article paru sur le site du Cercle Guimard, 15 juillet 2020.

[2]– Il est sans doute exagéré d’affirmer, comme l’a fait Claude Frontisi (dans « Hector Guimard entre deux siècles, » Vingtième siècle, revue d’histoire, janvier-mars 1988, p. 61) que Guimard était « prisonnier d’une aire géographique ». Il est certain, en revanche, qu’il a bénéficié de peu d’opportunités pour les commandes commerciales et religieuses et d’aucune pour les bâtiments publics.

[3]– John Adams a été le second président des États-Unis de 1797 à 1801.Voir The Adams Family in Auteuil, 1784-1785, As Told in the Letters of Abigail Adams, sous la direction de Howard C. Rice Jr., Boston, Massachusetts Historical Society, 1956 https://archive.org/details/adamsfamilyinaut00adam

[4]– Desservi tardivement en 1913 par la ligne 10 du métro, le quartier d’Auteuil a reçu des accès découverts Guimard plus simples que l’édicule de la Porte Dauphine. Emblématique du style Guimard, celui-ci se trouvait au bout de l’ultrachic avenue du Bois de Boulogne (actuellement avenue Foch). De là, on parvenait à la plus majestueuse entrée du Bois de Boulogne. À Auteuil, cette relative simplicité des accès convenait mieux à l’esprit bourgeois du quartier. Rappelons qu’avant même le premier chantier du métro en 1900 (et donc sans qu’il soit alors question du style qui allait être adopté), les conseillers municipaux des « beaux quartiers » étaient parvenus à faire remplacer les édicules prévus sur les grandes avenues du nord du XVIe arrondissement par des accès découverts.

[5]– Conçue par Charles Dupuy (1848-1925), qui habitait près du Trocadéro, cette garderie est évoquée dans L’Architecture, n° 40, 20 octobre 1897, p. 362-63.

[6]– Léo Claretie, Le Far West de Paris, Société historique d’Auteuil et de Passy : Première exposition d’histoire et d’archéologie du XVIe arrondissement au Musée Guimet (du 1er au 27 juin 1904), Paris, à la bibliothèque de la société, 1905. Auguste Doniol, Histoire du XVIe arrondissement de Paris, Paris, Hachette, 1902, p. 167. De 1878 à 1888, le conseiller municipal élu d’Auteuil, Léopold Cernesson (1831-1889), était un architecte.

[7]– Pour une photographie de Guimard coiffé d’un haut-de-forme et à l’allure élancée devant le Castel Béranger, cf. Philippe Thiébaut et al., catalogue de l’exposition Guimard, Paris, Gallimard, Réunion des musées nationaux, 1992, p. 166.

[8]– Cf. Alice Thomine, Émile Vaudremer 1829-1914, Paris, Picard, 2004, p. 156-57. Vaudremer s’est ensuite installé près du Palais du Trocadéro dans un immeubles de rapport de sa conception. Charles Girault, architecte du Petit Palais, et Auguste Perret habitaient à proximité, également dans des immeubles dont ils étaient les auteurs.

[9]– Cf. à paraître, F. Descouturelle et O. Pons, La Céramique et la lave émaillée d’Hector Guimard, éditions du Cercle Guimard, 2021.

[10]– Pour une étude systématique des architectes travaillant dans la banlieue ouest de Paris, dont Guimard, cf. C. Jubelin-Boulmer, F. Hamon, D. Hervier et P. Ayrault, Hommes et métiers du bâtiment, 1860-1940 : L’exemple des Hauts-de-Seine, Cahiers du patrimoine 59, Paris, Éditions du patrimoine, 2001.

[11]– Charles Blanche habita au 21 et 46 avenue Mozart et au 10 Avenue Ingres.

[12]– Pour une liste des œuvres d’Ernest Toutain, cf. Anne Dugast et Isabelle Parizet, Dictionnaire par noms d’architectes des constructions élevées à Paris aux XIXe et XXe siècles, Première série, période 1876–1899, 5 vols, Paris, Service des travaux historiques de la Ville de Paris, t. IV, 1996, p. 108–9. Collectionneur de cartes et documents anciens sur Auteuil, Toutain habita au 32 rue Molitor et au 4 rue Erlanger. Plusieurs de ses maisons et écuries d’Auteuil furent illustrées dans J. Lacroux et C. Détain, Constructions en briques : La brique ordinaire au point de vue décoratif, Paris, Ducher et Cie, 1878. Le bel immeuble de rapport de 1913 conçu avec son fils Edmond au 133, boulevard Exelmans (donnant également sur le boulevard Murat) est illustré dans Gaston Lefol, Immeubles modernes de Paris : Façades-plans-sculptures, Paris, Ch. Massin, 1928, pl. 56-58.

[13]– Sur la rue Chapu, cf. Doniol, Histoire du XVIe arrondissement, p. 224. On se souvient de Tassu (voir la liste dans Dugast et Parizet, Dictionnaire par noms, vol. 4, p. 100) pour son opulent immeuble de 1906 situé sur les rues Spontini, Benjamin Godard et Mony dans le quartier de la Porte Dauphine du XVIe arrondissement. Maxime Decommer illustre l’hôtel particulier de Tassu, rue le Verrier, dans son exposé sur les résidences conjuguées aux lieux de travail de Guimard et de ses pairs ; Decommer, Les architectes au travail : L’institutionnalisation d’une profession, 1795-1940, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2017, 234.

[14]– Dans le cadre de la Société historique d’Auteuil et de Passy, à laquelle il a adhéré en 1892, Guimard a rassemblé des vestiges de l’ancienne église dans le presbytère de la paroisse, comme l’illustre Georges Vigne, Hector Guimard, Éditions Charles Moreau & Felipe Ferré, 2003, p. 52.

[15]– Charles Naudet, qui habitait au 71 rue d’Auteuil, fut également actif rue Erlanger. Cf. Lacroux et Détain, Constructions en briques, pl. 31, et Dugast et Parizet, Dictionnaire par noms, vol. 4, p. 7.

[16]– L’architecte Charles Devinant habitait rue Claude Lorrain. Associé au Boulonnais Henri Désiré Poigin, il fut actif dans tout Auteuil de 1880 à 1900 environ. Cf. Philippe Thiébaut et al., catalogue de l’exposition Guimard, Paris, Gallimard, Réunion des musées nationaux, 1992, p. 57 pour un détail Art nouveau par l’agence de Devinant au 77 rue Boileau. Cf. aussi Dugast et Parizet, Dictionnaire par noms, vol. 2, p. 28-29.

[17]– De 1873 à 1882, Haviland a opéré un atelier de céramique au 116 rue Michel Ange, et Maximilien Luce (qui a également peint le Viaduc d’Auteuil) habitait au 102, rue Boileau vers 1900. En 1914, Auguste Perret a réalisé une maison-atelier pour Théo Van Rysselberghe, au 14 rue Claude Lorrain (voir dessins, Cité de l’Architecture, Objet PERAU-063) qui a été beaucoup modifiée.

[18]– Cf. les essais de Françoise Hamon, Maisons ouvrières, et Pauline Prévost-Marcilhacy, Villa Mulhouse, dans Isabelle Montserrat Farguell et Virginie Grandval, dir. Hameaux, villas et cités de Paris, Paris, Action artistique de la Ville de Paris, 1998, p. 166-170 et p. 182-185. Marie-Jeanne Dumont (Le logement social à Paris 1850-1930, Les habitations à bon marché, Liège, Mardaga, 1991, p. 179) ne mentionne que deux exemples de logements sociaux dans le XVIe arrondissement (53, rue Chardon Lagache et 87, rue Boileau), tous deux de 1911.

[19]– Cf. Vigne, Hector Guimard, p. 328. Itasse est née la même année que Guimard et est morte un an plus tôt. En 1893, ses œuvres ont été exposées au Women’s Building de l’Exposition universelle de Chicago. Guimard possédait l’une de ses œuvres, un buste féminin en céramique, exposé sur la cheminée de son cabinet de travail au Castel Béranger.

[20]– Le poète qui avait donc quotidiennement sous les yeux des architectures de Guimard ne semblait pas les apprécier outre mesure. Cf. F. Descouturelle et O. Pons « National », « Style Nouveau », « Architecte d’Art », Style Guimard » et « Style Moderne », les qualificatifs appliqués par Guimard à son œuvre et leur postérité, article paru sur le site du Cercle Guimard.

[21] Guillaume Apollinaire, “Le Flâneur des Deux Rives” Éditions de la Sirene, Paris, 1918 consulté sur

https://www.gutenberg.org/files/55533/55533-h/55533-h.html

[22]– Cf. Maxime Du Camp, « La Charité privée à Paris, L’orphelinat des apprentis, » Revue des deux mondes, n° 3, 1er août 1883, p. 578-612, où cet écrivain réputé, comme de nombreux observateurs extérieurs, prédit la disparition complète de l’Auteuil historique. Sur cette organisation toujours implantée rue Jean-de-la-Fontaine, cf. https://www.apprentis-auteuil.org/

[23]– Boussard (voir Dugast et Parizet, Dictionnaire par Noms, vol. 1, p. 64-65), dont le bureau est enregistré au 26 rue Ribéra en 1888 et au 38 rue Ribéra en 1891, travaillait également pour l’administration des Postes et collaborait régulièrement au Moniteur des architectes. Ses immeubles d’habitation « protégés », rue Ribéra, 5 rue Dangeau, 76-78 avenue Mozart et 1 rue de l’Yvette, tous situés à proximité des deux dernières résidences de Guimard, font l’objet d’une évaluation concise mais compétente dans Protections patrimoniales, 16ème arrondissement (téléchargeable sur http://pluenligne.paris.fr/plu/sites-plu/site _statique_37/pages/page_783.html ). Les immeubles d’habitation du 8 ter rue La Fontaine, près du Castel Béranger, et du 64 rue La Fontaine, à côté de l’hôtel Mezzara de Guimard, sont des exemples étonnamment sobres de l’œuvre de Gustave Rives. Un architecte employé par le Département de la Seine, François-Albert Allain, résidait depuis longtemps au 6 rue La Fontaine. Il effectuait des petits travaux et concevait de petites structures à Auteuil, tâches auxquelles Guimard a également eu recours lorsque les autres sources de travail étaient limitées.

[24]– Élève de Victor Laloux et d’Anatole de Baudot, Richard habitait rue du Ranelagh depuis la fin des années 1890. L’hôtel particulier de 1906 qu’il a conçu avec Eugène Audiger au 40 rue Boileau pour le peintre Lucien Simon a subi des modifications importantes. Cf. Joachim Richard, notice biographique (Mathilde Dion), notice sur le fonds et sur l’architecte (Éric Furlan), Cité de l’Architecture, consulté le 22 novembre 2019, https://archiwebture.citedelarchitecture.fr/pdf/asso/FRAPN02_RICJO_BIO.pdf

[25]– Alphonse Gentil et Eugène Bourdet, eux aussi élèves de Laloux à l’École des Beaux-Arts, ont fondé en 1901 à Boulogne (dans une ancienne villa construite par Guimard), une entreprise de grès émaillé proposant des produits similaires à ceux de Bigot, dans une palette de couleurs plus restreinte.

[26]– Cette plaque a été volée puis, quelques années plus tard, donnée au musée d’Orsay.

[27]– Évoluant d’un style éclectique vers un Art nouveau mesuré, Deneu de Montbrun est l’auteur de plusieurs immeubles dans le quartier, notamment 32 rue La Fontaine (1905), 77 rue Boileau, 21 et 23 avenue Théophile-Gautier. Cf. F. Descouturelle, Les fontes ornementales de l’architecte Hector Guimard produites à la fonderie de Saint-Dizier, mémoire de Master II, sous la direction de J.-F. Belhoste, EPHE, 2015.

[28] Cf. Philippe Thiébaut, « Art nouveau et néo-impressionnisme, Les ateliers de Signac, » Revue d’art, n° 92, 1991, p. 72-78.

[29]. L’influence de Guimard sur Pierre Selmersheim, inscrit à l’École des Beaux-Arts dans les mêmes années et dont le frère cadet Tony était architecte d’intérieur et collaborateur de Charles Plumet, est visible dans les dessins de cheminée et de porche de maison de Selmersheim, publiés dans Victor Champier, Documents d’atelier : Art décoratif moderne, Paris, Librairie de la revue des arts décoratifs et industriels, 1898 ; et Champier, Modèles nouveaux pour les industries d’art, Paris, Librairie de la revue des arts décoratifs et industriels, 1899, dossier Selmersheim, Documentation, musée d’Orsay. La femme de Pierre Selmersheim, Jeanne, peintre, l’a quitté pour Signac.

[30]-Dans The Architectural Record, Mazade signa “A French Dining Room of the Upper Middle-Class Type,” juillet-septembre 1895, p. 33-34 ; “Sculpture as Applied to the External Decorations of Paris Houses,” octobre 1896, p. 134-43 ; “An ‘Art nouveau’ Edifice in Paris, L’immeuble Humbert de Romans, Hector Guimard, Architect,” mai 1902, p. 53-66 ; “Les Mairies de Paris,” avril 1898, p. 401-25 ; “Living in Paris on an Income of $3000 a Year,” part 1, avril 1903, p. 349-57, part 2, mai 1903, p. 423-32, part 3, juin 1903, p. 548-5424 .

[31]– Parce qu’elle est bordée d’arbres sur toute sa longueur, la « rue » Mozart fut renommée « avenue » Mozart en 1911.

[32]– Le Mozart Palace a été transformé en Monoprix.

[33] Voir Henri Sauvage 1873-1932. A.A.M. Bruxelles et S.A.D.G Paris, 1976, p.218.

[34]– Diplômé de l’École des Beaux-Arts en 1898, Herscher habitait près du Trocadéro, où se trouve son immeuble Art nouveau le plus connu et le plus orné, au 39 rue Scheffer.

[35]– Voir par exemple l’hôtel particulier de 1925 situé juste à côté de l’immeuble de Guimard, où les architectes Félix Dumail et Jean Hébrard, auteurs de belles cités-jardins contemporaines, ne semblent ne pas avoir été du tout inspirés par le style « néo-Gabriel » sur lequel leur client a dû insister.

[36]– Voir Barry Bergdoll « Signature vs. Standardization : Guimard and Prefabrication » Hector Guimard. Art Nouveau to Modernism, sous la direction de David A. Hanks, New Haven : Yale University Press, 2021, pp. 164-176

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 mai 2021

En visio-conférence (Zoom), le Bureau étant réuni au Castel Béranger, à Paris dans le 16ème arrondissement, le 27 mai 2021 à 18 h. Lors de cette assemblée, 43 adhérents étaient présents en ligne.

Ordre du jour

- Communication du rapport moral et d’activités du Président.

- Approbation des comptes et du budget.

- Renouvellement des membres du Conseil d’administration.

- Participation du Cercle Guimard à l’appel d’offres public portant sur l’Hôtel Mezzara et à la création du musée Guimard.

- Projets en cours.

- Questions diverses.

L’univers d’Alfred Jarry dans l’entourage d’Horta, de Van de Velde et de Guimard — Première partie, les Ubus bruxellois —

À la surprise, peut-être, de quelques-uns de nos contemporains, nous allons faire état dans ces articles d’une connivence qui a existé entre des milieux artistiques qui, de prime abord, avaient peu à voir entre eux. C’est pourtant ce que nous permettent deux petites études parallèles. La première relate l’existence de la société des Ubus bruxellois dont ont fait partie, vers 1900, Henry Van de Velde et certains des commanditaires de Victor Horta. La seconde nous sera fournie par le dépouillement de la revue La Critique où tant les productions guimardiennes que les productions jarryques ont été régulièrement chroniquées. Sachant que nous sommes tous des pataphysiciens inconscients[1], nous nous garderons bien cependant de présenter Henry Van de Velde ou Hector Guimard comme des pataphysiciens conscients. Nous voulons simplement mettre en lumière l’une des facettes du milieu intellectuel et artistique dans lequel ils évoluent alors.

Dans les années 1890 et 1900 l’Art nouveau est certes l’une des expressions de la modernité, mais il puise également à la source du symbolisme littéraire et pictural qui l’a précédé à partir des années 1880 et s’est parfois confondu avec lui. En témoignent les productions de nombre de figures marquantes de l’Art nouveau comme Carlos Schwabe, Alfons Mucha, Georges De Feure ou Émile Gallé qui sont largement empreintes de symbolisme. Celui-ci, dans sa réaction contre le naturalisme et le réalisme, invente un langage, notamment pictural, conçu hors du cadre spatial et temporel habituel, élaboré dans un refus du « progrès » (scientifique et même social) et plus largement du monde immédiatement accessible à nos sens. De la transmission partielle de cette esthétique découle l’une des ambiguïtés de l’Art nouveau qui met volontiers en scène la nostalgie d’une société préindustrielle exprimée par la transformation de motifs médiévaux, orientaux ou issus d’une nature non encore domestiquée, tout en revendiquant chez une bonne part de ses promoteurs, une alliance de l’art et de l’industrie.

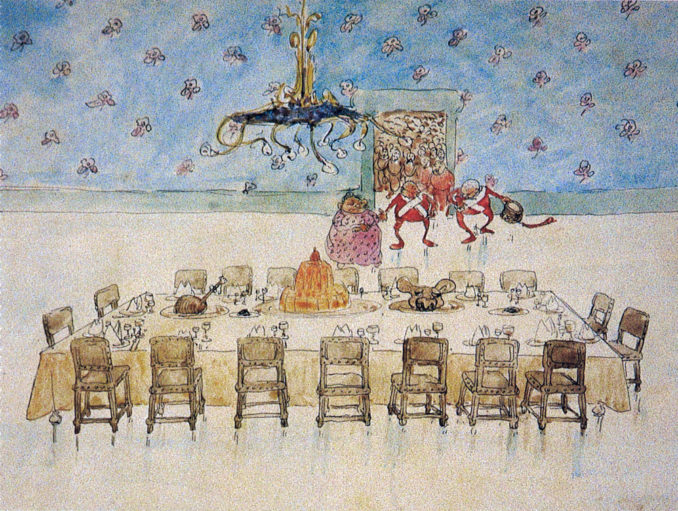

Quant à l’œuvre d’Alfred Jarry (1873-1907), elle-même liée au symbolisme, elle a donné naissance à un univers littéraire et graphique tout à fait percutant dont le retentissement fut à la fois limité dans son audience immédiate et très puissant dans sa postérité. Sa pièce Ubu roi a tout d’abord été une geste collégienne collective, que Jarry a remaniée à de nombreuses reprises pour un théâtre de marionnettes, puis publiée en avril 1896 et mise en scène au théâtre de l’Œuvre, dirigé par Lugné-Poe, en décembre de la même année. Son personnage titre, le Père Ubu, est caractérisé tout autant par son sadisme, sa rapacité, sa goinfrerie et son absence totale de sens moral que par son imbécillité et sa veulerie. Cependant, il ne faut pas y voir la caricature d’un personnage ou d’un type social, ni la personnification de la bêtise ou des vices humains, ni même l’extériorisation du refoulement des pulsions[2], mais une figure ambivalente qui atteint une sorte de perfection dans sa monstruosité. Dans d’autres publications de Jarry, en effet, la polysémie d’Ubu se renforcera, notamment lorsqu’il se présentera comme « Docteur en ’Pataphysique », « une science que nous avons inventée et dont le besoin se faisait généralement sentir »[3] avant que Jarry ne la théorise dans la navigation de Faustroll.[4] Parallèlement à sa production littéraire et théâtrale, Jarry aura une activité de création graphique, essentiellement sous forme de dessins et de gravures sur bois. D’un style absolument original, ces œuvres fixent notamment l’aspect d’Ubu au graphisme révolutionnaire[5] avec sa tête pyriforme[6], sa bedaine qui se confond avec sa « gidouille », sa poche, son bâton et son « croc à phynance ».