Les relations amicales du couple Guimard-Oppenheim en 1908-1909

À partir de la liste des convives du repas de fiançailles offert par le couple Guimard-Oppenheim le 30 janvier 1909 ainsi que celle des témoins présents lors des cérémonies civile et religieuse lors de leur mariage le 17 février 1909, j’ai cherché à tracer les relations amicales que le couple entretenait.

I. Les fiançailles d’Adeline et d’Hector

I.1 Les annonces dans la presse

Les fiançailles d’Adeline Oppenheim et d’Hector Guimard sont annoncées le 18 décembre 1908 dans le journal Gil Blas comme suit :

« Mademoiselle Adeline Oppenheim, jeune artiste peintre américaine vient de se fiancer avec Monsieur Hector Guimard, architecte. »

Quelques semaines plus tard, le samedi 30 janvier 1909, une seconde annonce paraît simultanément dans deux autres journaux Le 19ème siècle : journal quotidien ainsi que Le Rappel :

« Cette semaine ont été fêtées les fiançailles de l’architecte d’art Hector Guimard avec Mademoiselle Adeline Oppenheim, l’une des artistes peintres les plus appréciées de la haute société américaine de Paris. »[1]

Outre la fantaisie des dates, on peut déceler un parti-pris différent dans la rédaction des annonces précédentes : dans la première, celle de la mi-décembre 1908, le couple Guimard-Oppenheim souhaite une certaine intimité en ne déclarant pas la date précise de leur engagement réciproque. De plus, le statut social des deux fiancés est purement informatif. D’Adeline il est dit qu’elle est jeune et peintre et d’Hector qu’il est architecte.

Portrait photographique (par Nadar) du peintre Henri-Léopold Lévy, professeur d’Adeline Oppenheim. Photo Wikipédia.

En revanche, dans les annonces subséquentes, celles de fin janvier 1909, le statut professionnel et social du couple est mis en avant avec force. Hector, tout comme Adeline, sont de grands artistes. Cette fois-ci, le message met plus en avant Hector en le plaçant en premier. Ces deux annonces ont pour mérite d’être plus informatives que la première, car les noms de certains invités du dîner de fiançailles y sont mentionnés. Les voici dans l’ordre utilisé dans les deux annonces :

« Le Dr et Mme Coyon, M. Evain, Conseiller municipal, l’artiste décorateur Gaston Couty, le poète et Mme Alcanter de Brahm, MM. Georges Bans, Lionel Nastorg, notre confrère et Mme, Fernand Hauser, MM. Girard, Chiza,[2] Renault … »

La liste des convives présentée n’est pas exhaustive, puisqu’elle se termine par des points de suspension. De plus, depuis 1909 les noms célèbres d’alors… n’ont pas nécessairement laissé de traces dans nos mémoires contemporaines. Aussi, s’il nous est relativement aisé de pouvoir fournir quelques informations sur les commensaux cités en premier, la tâche est (presque) impossible pour ceux qui figurent en second rang. Cependant, il nous a paru intéressant d’essayer de situer intellectuellement et socialement les invités que le couple Guimard-Oppenheim a choisi de réunir autour de lui pour s’associer à leur engagement et à leur bonheur. En effet, dans les archives auxquelles nous avons eu accès, très peu de place a été laissée à la vie familiale ou sociale du couple.

I.2 Les invités du dîner de fiançailles

Sont donc présentés ci-dessous les personnes que le couple Guimard-Oppenheim a choisi d’inviter selon l’ordre de son désir ou, peut-être, dans l’ordre de sa relation de proximité amicale ou professionnelle. Certaines indications professionnelles ou personnelles postérieures à 1909 sont mentionnées ici, parce que nous faisons l’hypothèse que les Guimard ont continué d’entretenir des relations avec leurs invités de janvier 1909. En l’absence de la mention des prénoms de Girard et de Renault, la recherche dans la presse de l’époque s’est avérée trop peu fiable pour être mentionnée.

Le docteur Raymond Coyon est médecin à l’hôpital Saint-Antoine. En 1902 il est lauréat de l’Académie, puis devient chef de service en 1919, spécialisé dans les maladies des voies respiratoires. Il mourra le 29 août 1929 sur la plage du Crotoy dans un accident causé par un avion. On peut émettre l’hypothèse que ce médecin était le celui du couple ou, plutôt, celui d’Adeline. En effet, Edouard le père d’Adeline, tout comme Adeline et son frère Laurent souffraient de problèmes respiratoires. Édouard en 1911 et Laurent en 1933 décèderont de complications pulmonaires à New York.

Emmanuel Pierre Évain, naît à Paris en janvier 1864 et décède à Versailles en mai 1944. Il réside 72 Boulevard de Courcelles dans le 17ème arrondissement. Avocat à la cour d’appel, il représente le quartier d’Auteuil à l’Hôtel de Ville de Paris de 1900 à 1919. Membre de la Commission du métropolitain, il rédige un rapport sur l’électricité dans le métro en 1903 et un autre sur les ascenseurs. En 1912 il participera à l’inauguration de la rue Agar et du groupe d’immeubles afférents, construits par Guimard. Engagé volontaire pendant toute la Première guerre mondiale, il recevra la Légion d’honneur en janvier 1919, puis, cette même année, sera élu président du Conseil Municipal de Paris. Il sera ensuite député de la Seine de 1919 à 1936. Il s’agit là d’un ami sans doute fort précieux pour Hector Guimard pour lequel les relations avec les édiles municipaux étaient de toute importance pour mener à bien ses projets de construction.

Emmanuel Évain à son bureau de président du Conseil municipal en 1919. Source Gallica.

Ce cabinet de travail a été exécuté par le décorateur Tony Selmersheim en 1915 dans un style de transition entre l’Art nouveau et l’Art déco. Photo parue dans le livre Le Style Moderne par Émile Bayard, 1922.

Alcanter de Brahm (de son vrai nom Marcel/Abrahm Bernhardt, 1868-1942), est un poète, chansonnier, secrétaire général de la Société des poètes français, secrétaire de la rédaction du Nouvel écho et de La Critique, directeur de la Revue d’Art dramatique. Il réside 19 rue Cassette, puis 227 rue de Vaugirard. Il écrit, entre autres, un sonnet sur l’Absinthe de Verlaine, un ouvrage sur l’histoire de Paris et sur La Peinture au Musée Carnavalet (1909).

Alcanter de Brahm. Photo internet.

On peut noter une certaine analogie entre le couple Guimard et le couple Alcanter de Brahm. Né en mai 1868, Alcanter a un an de moins qu’Hector et décède la même année que lui, en 1942. Son épouse, Jeanne Alcanter de Brahm (alias Jan Rosmer, 1876-1951) recevra la croix de guerre en 1919, tandis qu’Adeline Guimard recevra la médaille de la Reconnaissance française en 1920 pour l’aide qu’elle a fournie aux blessés de guerre et en particulier aux aveugles.

Alcanter de Brahm, caricature par José Belon. Source internet.

L’artiste décorateur Gaston Couty devait être probablement plus proche d’Hector que d’Adeline, mais son nom a laissé très peu de traces dans la presse du moment. L’un de ses parents était Edme Couty (1857-1931), chef des ateliers de décoration à la Manufacture de Sèvres, auteur en 1922 de Le dessin et la composition décorative appliqués aux industries d’art. On sait que Hector a travaillé pour la manufacture nationale de Sèvres dans les années 1900-1902, époque où il a réalisé les célèbres cache-pots de Chalmont, les vases de Cerny et les jardinières des Binelles. Gaston résidait 35 rue Carnot à Montmagny-sur-Oise, aujourd’hui dans le Val-d’Oise (95360). Il était apparenté au peintre-décorateur Pierre Victor Galland (1822-1882), qui avait été professeur à l’École des Beaux-Arts et Directeur des travaux d’art à la manufacture des Gobelins.

Georges Bans (1870-1913) a participé à de nombreuses et diverses activités. Il est le frère de Henri Bans (1877-1970) qui deviendra architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux en 1931. Celui-ci devait probablement connaître Hector. Georges s’intéresse aux vols en ballon — il est secrétaire de l’Aéro-Club de France — à l’édition de cartes postales et surtout à la presse.

Georges Bans. Source Internet.

Auteur dramatique, Bans collabore à plusieurs publications dont l’Écho de Paris. À partir de 1895 il dirige la revue La Critique où collaborent Émile Straus et Alcanter de Brahm et c’est sous le nom d’Almanach Georges Bans que cette revue publie de 1896 à 1899 des recueils annuels d’estampes et d’illustrations.

Affiche pour l’Almanach Georges Bans, 1896 par Léon Lebègue, édité par La Critique. Source Gallica.

De 1898 à 1901, il est administrateur de L’Art Décoratif, une revue luxueuse et bien diffusée, consacrée à l’art décoratif moderne français et international. Puis en 1902, il fonde la Société du Nouveau Paris, avec Frantz Jourdain comme président. Albert Besnard et Félix Roussel en sont les vice-présidents, Pierre A. François et Fernand Hauser les secrétaires, Émile Straus & Alexandre Gabriel les trésoriers. Roger-Marx y est archiviste, Albert Rodanet, conseil judiciaire et Hector Guimard, Alexandre Charpentier, Stanislas Ferrand et Alcanter de Brahm sont membres du Conseil. Tous partagent les idées de Guimard sur le besoin d’ancrer l’architecture dans la vie moderne. La Société du Nouveau Paris fera de nombreuses propositions d’aménagements de la capitale et organisera au passage le premier concours de balcons fleuris en avril 1904.

Affiche de Jules Chéret pour le premier concours de balcons fleuris organisé par la Société du Nouveau Paris. Source Gallica.

Lionel Nastorg, naît le 6/10/1881 à Issoudun (Indre) et meurt en avril 1940. Avocat au barreau de Paris, il se spécialise dans la défense des artistes et des littérateurs. Poète, romancier et auteur dramatique, il obtient le prix Sully Prudhomme en 1908. Plutôt que d’Adeline, cet ami doit être un proche d’Hector et, tout comme Évain, peut-être l’a-t-il aidé lorsqu’il a eu des démêlés juridiques avec la CMP entre 1902 et 1903 ? Pendant toute la durée de la Première guerre mondiale, Lionel Nastorg sera au front. Par la suite, il deviendra membre de l’Union des artistes et sur le plan politique, sera conseiller municipal du 15ème arrondissement de Paris en 1929, vice-président du Conseil municipal et conseiller général de la Seine.

Dessin de l’actrice Léonie Hahne et de Lionel Nastorg par Yves Marévy. Source Gallica.

Émile Abel Chizat (1855-1924) était un compositeur-parolier protestant, très original, qui est parvenu, malgré sa famille, à s’établir à Paris pour devenir musicien. Au Conservatoire, il a été l’élève le plus brillant de Jules Massenet, qui sera son témoin de mariage.

Portrait photographique d’Émile Chizat sur sa carte de journaliste de 1897. Source Gallica.

Partition d’Émile Chizat. Source Gallica.

Probablement en raison de sa modestie, Chizat aime jouer avec son identité et la dédoubler : aussi se dissimule-t-il sous divers pseudonymes, comme Azbel, Maurice Dancourt, Hugues Robert, Hugues-Roger et Cie. Il signe souvent ses compositions, sous (ses) trois noms différents. Par exemple, pour La ronde du pommier, le parolier est Maurice Dancourt, la musique est de Émile Chizat, et l’éditeur est Hugues-Robert !

Label des éditions Robert (Hugues Robert et Cie) pour les œuvres d’Émile Chizat. Source internet.

En 1899, Chizat a publié sous le nom d’Azbel un livre de 329 pages qui s’intitule L’Esthétique nouvelle althéique : le beau et sa loi, loi de l’action, loi de l’harmonie, loi de l’intelligence … Précédé d’une définition des termes nouveaux ou précisés. Or c’est précisément de cet ouvrage que Guimard parlait dans sa célèbre conférence donnée dans les salons du Figaro le 12 mai 1899. Il disait y avoir trouvé des idées qu’il s’était alors formulé d’une manière encore imprécise. On peut donc penser que leur relation amicale s’est nouée à cette époque, peut-être par l’intermédiaire d’Edmond Lachenal. En effet, le céramiste qui a collaboré avec Guimard pour un unique modèle de vase vers 1898-1899, était à la fois un ami et un proche voisin de Chizat à Chatillon. D’autre part, Adeline, dont on sait la culture musicale (elle jouait du piano sur un Steinway et organisait des soirées musicales chez elle) a probablement, elle aussi, été conquise par la personnalité de Chizat.

Transcription de la conférence de Guimard donnée dans les salons du Figaro le 12 mai 1899, parue dans Le Moniteur des Arts du 7 juillet 1899 (détail). Source Gallica.

Fernand Hauser naît à Toulon en 1869 et décède en 1941 à Ville-d’Avray. Il a traduit du provençal en français très jeune et diffuse ses idées comme reporter de presse, comme poète, comme auteur de pièces de théâtre et comme critique d’art. En 1902, lorsqu’a été créée la société « Le Nouveau Paris » avec pour Président Frantz Jourdain, Fernand Hauser en est devenu secrétaire. Après-guerre Adeline exécutera un portrait de Fernand Hauser, qu’elle exposera en 1922 à la galerie Lewis and Simmons, place Vendôme à Paris (portrait n° 22, F. Hauser, homme de lettres, cf. Vigne, 2003 : 252). Les Hauser étaient donc à la fois des amis d’Hector et d’Adeline.

Les commensaux du dîner de fiançailles d’Hector et d’Adeline sont donc des amis-artistes engagés dans une recherche esthétique ou des hommes politiques impliqués dans l’aménagement de la ville de Paris, et, plus spécifiquement, du quartier d’Auteuil. Ceux qui sont membres de la commission exécutive du Nouveau Paris, comme Bans, Hauser et Alcanter de Brahm[3] sont des amis de longue date. Ils ont donc connu Hector avant Adeline.

Dans la liste des convives on ne trouve aucun parent des fiancés. Du côté d’Hector, ses deux parents sont décédés à six mois d’intervalle la même année, en 1899. Ni sa sœur Marie (Renée), ni son frère (René) Paul[4] ne figurent dans la liste des invités. Pourtant, lors de son mariage le 30 Juillet 1900 avec Marguerite Mercier, Paul Guimard avait invité son frère Hector à titre de témoin. La famille proche d’Adeline participera aux noces le 17 février 1909.

II. Le mariage d’Adeline et d’Hector

Quelques semaines après leurs fiançailles, Hector et Adeline s’épousent civilement le mercredi 17 février 1909 à la mairie du domicile de la mariée (17ème arrondissement)[5] et religieusement en l’église Saint-François de Sales.

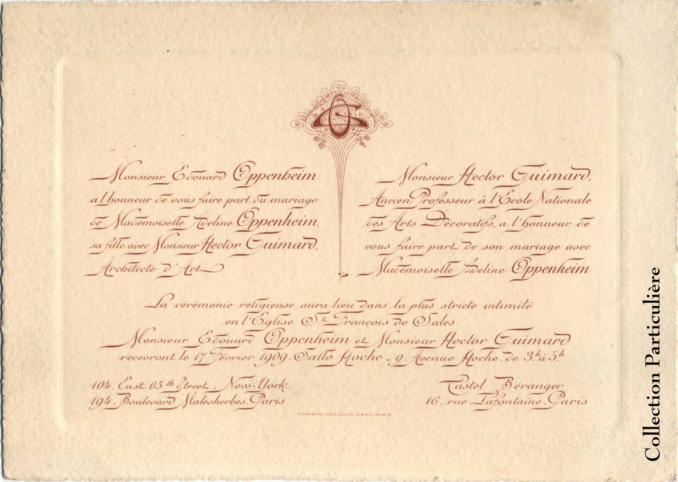

Faire-part du mariage d’Adeline Oppenheim et d’Hector Guimard. Le motif décoratif a été dessiné par Hector Guimard. Coll. part.

Lors de la cérémonie qu’il célèbre, le père A. R. Bellanger adresse aux mariés un beau discours qu’il a écrit après s’être entretenu avec les futurs époux, et particulièrement avec Adeline qui lui a confié : « il va falloir que nous fassions de toute notre vie une œuvre d’art ». Et s’adressant à Hector, il dit : « Monsieur, vous êtes l’art nouveau ».[6]

Les bans ont été publiés le 31 janvier à la mairie du 17ème arrondissement et le 5 février à celle du 16ème.[7] Voici, parmi d’autres, deux annonces de ce mariage parues, respectivement, dans Le Figaro du 8 février 1909 et dans L’Éclair du 23 février 1909.

« En l’église Saint-François-de-Sales sera béni, le mercredi 17 février, dans la plus stricte intimité, le mariage de M. Hector Guimard, ancien professeur à l’école normale des Arts décoratifs, avec Mlle Adeline Oppenheim, fille de M. Edouard Oppenheim. »

« Samedi[8] a été célébré en l’église Saint-François-de-Sales le mariage de l’architecte bien connu, M. Hector Guimard, et de Mlle Adeline Oppenheim, l’une des plus appréciées d’entre les jeunes artistes peintres de la colonie américaine de Paris. La bénédiction nuptiale a été donnée par M. l’abbé Bellanger. »

Portrait d’Adeline Oppenheim. New York Public Library.

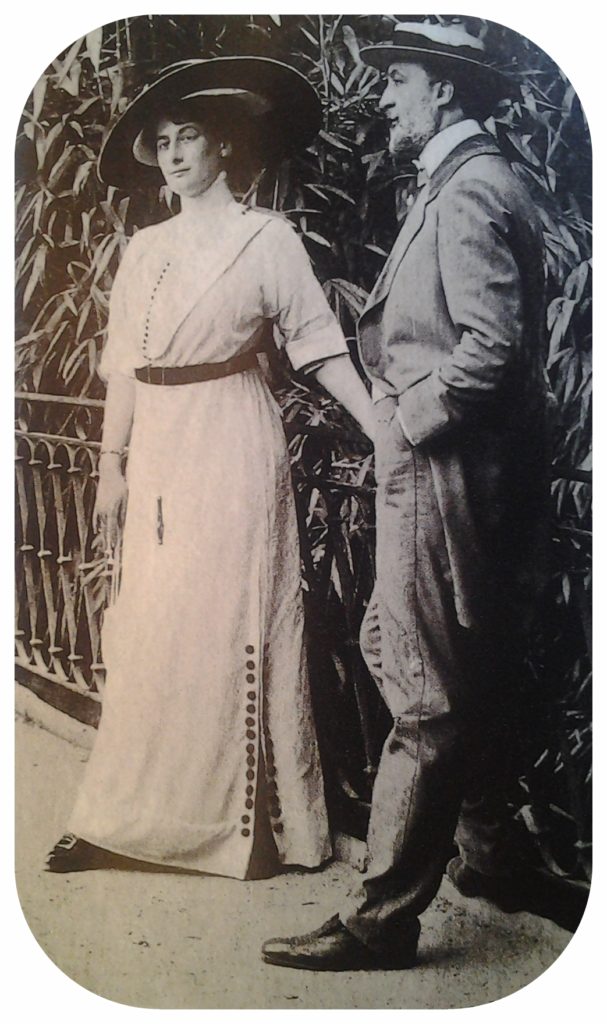

Portrait d’Adeline et Hector Guimard, probablement postérieur à leur mariage. Coll. MoMA New York.

Photo d’Hector Guimard dans un cadre en cuivre doré signé par lui. Philadelphia Art Museum, Photo auteure.

Si « la plus stricte intimité » a été voulue par le couple lors de la cérémonie religieuse, de nombreux invités, liés aux milieux artistiques, ont été conviés à la réception qui s’en est suivie au Salon Hoche. La Revue générale de la construction[9] en donne le compte-rendu :

« Le mariage de M. Hector Guimard avec Mlle Oppenheim a eu lieu le 17 février au milieu d’une foule compacte d’amis, venus pour exprimer aux heureux époux leurs sentiments de cordiale sympathie. Au hasard du passage dans le salon de la réception, nous avons pu noter la présence de MM. Constant-Bernard, Frantz-Jourdain, Sansbœuf, Th. Lambert, Vernier, Selmersheim, Alcanter de Brahm, Jean Fuguiron qui représentaient dignement l’Architecture et les Arts ; parmi les notabilités parisiennes nous avons remarqué Mme Rœtlinger, MM. Hector Lièvre, Fèvre, MMs Moreau et Amy, notaires, M. Fernand Hauser, etc. La R. G. C. (Revue générale de la construction) est heureuse d’adresser à M. et Mme Guimard ses vœux sincères qu’elle forme pour leur félicité, caressant toujours l’espoir que cette union facilitera le développement de l’art moderne. »

Sans surprise on y retrouve les amis fidèles des débuts avec lesquels Guimard partage les mêmes idées sur l’indispensable renouvellement de l’architecture et des arts décoratifs : l’architecte et critique d’art Frantz Jourdain (1847-1935), l’architecte et décorateur Pierre Selmersheim (1869-1941) ou encore l’architecte et décorateur Théodore Lambert (1857-1928)[10].

Dans la liste des noms des témoins de mariage des deux époux ne figure aucune des personnalités invitées lors du dîner de fiançailles. Les deux témoins du côté d’Hector : Léon Nozal et Louis Rey et les deux témoins du côté d’Adeline sont Alfred Clark et Edgard David.

Les témoins d’Hector sont bien plus âgés que ceux d’Adeline : Léon Nozal a 61 ans et Louis Rey 69 ans, tandis que Alfred Clark en a 35 et Edgard David 34. Des quatre, Nozal nous est le plus connu de par ses activités de promotion immobilière conduites avec Guimard.

II.1 Les témoins de mariage d’Hector : Léon Nozal et Louis Rey

Léon Louis Nozal (1er juin 1847 – 11 août 1914) était un important négociant en fer et charbon quand son frère cadet Alexandre (1852-1929) était artiste peintre, auteur de marines et de paysages montagnards. Capitaine de l’armée territoriale, mais surtout riche propriétaire foncier, il a joué un rôle déterminant dans la carrière d’Hector à travers de nombreuses commandes.

Léon Nozal, portrait. Coll. descendants de la famille Nozal.

En 1902-1903 Guimard lui a construit des bureaux et des ateliers à La Plaine Saint-Denis ; en 1903, la villa Le Châlet blanc à Cabourg, près du Grand Hôtel, et qui deviendra après agrandissement La Surprise[11]. À trois reprises en 1902, 1905-1906 et 1908, il a édifié ou surélevé pour Nozal des bâtiments professionnels au 9 quai de Passy. De 1902 à 1906, sur un immense terrain de trois hectares situé au 54 rue Ranelagh, il a édifié et partiellement décoré le somptueux hôtel Nozal, qui sera détruit en 1957, mais dont quelques photographies attestent de la magnificence.[12]

Entrepôts Nozal à La Plaine Saint-Denis. Carte postale Le Style Guimard éditée en 1903. Coll. part.

Un peu plus tard, en 1910, sur des terrains situés rues La Fontaine, Gros et Moderne (devenue Agar) et possédés par Léon Nozal, Guimard, par l’intermédiaire de la Société Immobilière de la rue Moderne, fera bâtir six immeubles de rapport, encore visibles aujourd’hui.

Les Nozal ont également commandé à Guimard de nombreuses pièces de mobilier dont une grande bibliothèque, réalisée à la fin des années 1890 et qui a probablement ensuite été transformée pour être intégrée à l’hôtel Nozal.

Le mobilier de la chambre à coucher de Caroline (Nozal) Pézieux (1880-1959), la fille de Léon, qui résida un moment au 52 rue du Ranelagh, a été réalisé par Hector. Ce magnifique ensemble[13] qu’elle donnera en 1937 au Musée des Arts Décoratifs y est encore exposé aujourd’hui.

Au moins un autre membre de la famille Nozal a également passé commande à Guimard. Il s’agit de Georges (Jules) Chanu (1853-1928), frère de Madame Léon Nozal, laquelle était avant son mariage (Jeanne) Marguerite Chanu (1852-1939). Hector a bâti pour lui en 1903 le Castel Val, que l’on peut encore admirer aujourd’hui à Auvers-sur-Oise[14].

Au début de la Première guerre mondiale, Guimard sera contraint de fermer ses ateliers d’Art au 6-8 de l’avenue Perrichont-prolongée[15], puis de les quitter à la fin du conflit, peut-être à la demande de la veuve de Léon Nozal[16]. Quinze ans plus tôt, en 1903, il avait bâti ces ateliers pour le compte de son défunt mari. Ses employés y confectionnaient et y stockaient ses créations originales (menuiseries, rampes d’escaliers et meubles…) ainsi que les modèles en plâtre ou en bois destinés à être reproduits. Hector écrira alors à M. Valentino[17] du Ministère de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts. Ce dernier le dirigera vers Paul Léon, Directeur des bâtiments civils au Ministère des Beaux-Arts, qui accèdera à la demande de Guimard[18] en trouvant des hangars adossés à l’ancienne orangerie du domaine de Saint-Cloud. Après la Seconde guerre mondiale, ces caisses seront transportées à Saint-Germain-en-Laye.

Louis Pierre Félix Rey naît à la Voulte (Ardèche) le 12 octobre 1839. Il est ingénieur de l’École centrale des arts et manufactures, puis Vice-président de la Société des ingénieurs civils. Il est spécialiste des matériels de chemins de fer, auxquels il consacre un certain nombre de publications. Il poursuit tout d’abord une carrière à l’étranger (Espagne, Tunisie), puis en France. Après avoir habité au 52 rue d’Auteuil, il demeure au 77[19] boulevard Exelmans quand Hector se fiance. Outre son voisinage avec le jeune Hector, une autre relation les lie : Rey est membre de la Société historique d’Auteuil et de Passy. Son dossier de Légion d’Honneur mentionne son décès comme centenaire, mais sans le dater précisément. Il se pourrait qu’il soit décédé plutôt entre 1934-1935 à Roanne.

II.2 Les témoins de mariage d’Adeline : Alfred Clark et Edgard David

Alfred Clark (1873-1950) réside avec son épouse Florence Crouse 9 rue des Saussaies, dans le 8ème arrondissement, où ils tiennent un salon les premier et quatrième samedis du mois. Ils possèdent une résidence secondaire à Amboise. Contrairement à ce qu’Alfred déclare lors du mariage d’Adeline, il n’est pas du tout rentier. Soutenu par Thomas Edison, qui lui demande de réaliser des films, Alfred est un pionnier du cinéma et de la reproduction du son. Il est Président de la Compagnie Française du Gramophone. En décembre 1907, il crée dans les caves de l’Opéra de Paris ce qui deviendra Le musée de la voix. Il entrepose dans un récipient sous vide vingt-quatre enregistrements des plus grands chanteurs et chanteuses d’opéra de l’époque (Caruso, la Patti, la Melba…) promettant que, lorsque ceux-ci seront ouverts un siècle plus tard, la qualité de la voix n’aura pas été altérée, grâce au procédé employé. L’ouverture des urnes a eu lieu en 2007-2008 et l’engagement de Clark s’est avéré tenu. Après son séjour en France, Clark part à Londres, où l’ambassadeur français lui remet la Légion d’honneur en tant qu’officier en 1931. Il l’avait reçue en tant que chevalier en France en 1910.

Alfred Clark. Photo Wikipedia.

(Jean Jacques) Edgard David, d’abord courtier en bijoux au 15 de la rue Châteaudun, dans le 9ème arrondissement, tient en 1908 une joaillerie au 20 rue de la Paix (rue où l’on trouve déjà alors des grands noms contemporains de la bijouterie, comme Chaumet, Boucheron, Van Cleef, Tiffany, Lalique). Il réside au 1 rue de la Muette, dans le 16ème arrondissement, avec son épouse et sa fille (Raymonde) Myriam. Edgard a pour beau-frère le négociant en diamants et perles fines, Charles Altschüler qui tient une boutique au 54 rue Lafayette à Paris, dans le 9ème arrondissement. Charles est en relation d’affaires avec Edouard Oppenheim, le père d’Adeline.[20] On peut imaginer que les pierres précieuses qui ornent les bijoux d’Adeline, et en particulier celles de ses deux bagues (de fiançailles et de mariage), de sa broche[21] de mariage et d’un pendentif, ont été fournies par Edgard David et/ou son beau-frère.

54 rue Lafayette en 2020. Au rez-de-chaussée se trouvent deux emplacements commerciaux. Photo auteure.

Notons, en passant, que le célèbre fourreur Pavel M. Grunwaldt[22] qu’Adeline connaissait et dont elle fera le portrait plus tard en 1922, tenait boutique au 6 rue de la Paix en 1909, tandis qu’au 16, Lewis et Simmons étaient alors antiquaires. Leur galerie, où Adeline exposera ses dessins, sera transférée plus tard au 22 place Vendôme.

II.3 Les familles des mariés

Outre les témoins des mariés, on ne sait si le frère et la sœur d’Hector ou bien d’autres membres de la famille Guimard résidant en province étaient présents. En revanche, du côté Oppenheim, ont fait le voyage depuis New York le père et la sœur d’Adeline, mais non son frère Laurent. [23]

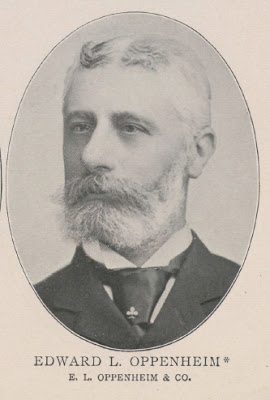

Edward L. Oppenheim (1840-1911). King’s Business men of New York.

Le père d’Adeline, le financier Edouard Löb Oppenheim, (1841-1911) résidait alors dans une maison du quartier chic de New York, le Upper East Side, au 105 East de la 65ème rue. Il avait acheté ce domicile après le départ d’Adeline pour la France et y vivait, avec sa fille Cornelia Johanna,[24] couramment appelée Nellie, celle-ci était âgée de deux ans de plus qu’Adeline. Elle était née à New York le 18 octobre 1870 et Adeline le 1er octobre 1872. Plus tard, quand le 122 avenue Mozart sera construit, Nellie passera régulièrement plusieurs mois par an chez sa sœur. Elle y laissait en permanence une malle, qui fera partie du déménagement d’Adeline et d’Hector lorsqu’ils prendront la décision de quitter la France pour New York en septembre 1938.[25]

Marie-Claude Paris

Je remercie Olivier Pons et Frédéric Descouturelle pour leur relecture et pour leurs apports aux notices des différentes personnalités évoquées, à la bibliographie et aux illustrations.

Je remercie M. Raffin pour la communication du portrait de Léon Nozal.

Bibliographie

Bayard, Émile, L’Art de reconnaître les Styles, Le Style moderne, éditions Garnier Frères, 1922.

Jolly, Jean, Dictionnaire des parlementaires français, éditions des Presses Universitaires de France, 1960.

Thiébaut, Philippe, Guimard. L’art nouveau, éditions Gallimard/Réunion des Musées Nationaux, 1992.

Vigne, Georges, Hector Guimard. Paris, éditions Charles Moreau, Paris, 2003.

Vigne, Georges, Hector Guimard. Le geste magnifique de l’art nouveau. Paris, éditions du Patrimoine, 2016.

Notes

[1] Lors de l’Exposition universelle de 1900, Adeline obtient une mention honorable pour un tableau intitulé Roméo et Juliette. Entre 1899 et 1908, elle expose régulièrement ses toiles au salon de la Société des Artistes Français au Palais des Champs-Élysées. Adeline, tout comme sa famille, a entretenu des relations amicales avec ses professeurs : Joseph Bail, Albert Maignan et Henri-Léopold Lévy (1840-1904). En 1899, Ernest Oppenheim, l’oncle d’Adeline, a acheté un tableau Samson et Dalila à H.-L. Lévy. Ce tableau se trouve à New York, au Brooklyn Museum.

[2] Il s’agit certainement d’une erreur typographique et donc de Chizat, le compositeur et parolier.

[3] Déjà en 1901, la revue La Critique organisait un dîner pour fêter le XXe siècle dans un restaurant de l’avenue de la Grande Armée avec A. de Brahm, G. Bans, F. Hauser, Émile Straus, Georges Besançon, Guimard et d’autres (L’Aurore, 04/01/1901).

[4] À propos de la relation entre Hector et son frère Paul, cf. M. C. Paris « De Lyon à Paris, Hector Guimard et ses proches : famille, voisins et clients », lecercleguimard.fr, 15 Juillet 2020.

[5] Adeline dont le domicile et l’atelier étaient situés au 194 Boulevard Malesherbes y a résidé avec Hector au moins jusqu’en 1912 (cf. Annuaire de la curiosité et des Beaux-arts (1912).

[6] Le texte du père Bellanger se trouve à la New York Public Library.

[7] Le 8 février 1909 paraît dans la rubrique « Publications de mariage du dimanche 7 février 1909 » du journal Le Gaulois littéraire et politique l’annonce suivante : « M. Hector Guimard, architecte avec Mlle Addie Oppenheim, fille du banquier new yorkais ». La mauvaise rédaction de cette annonce n’est peut-être pas attribuable aux futurs mariés.

[8] Il s’agit ici d’une erreur.

[9] Revue générale de la construction, n° 128, 20 février 1909.

[10] Si la figure de Frantz Jourdain est bien connue (on se réfèrera essentiellement au livre que lui a consacré Arlette Barré-Despond) les deux autres personnalités mériteraient qu’on leur consacre aussi de copieuses notices biographiques tant elles sont importantes dans le monde de l’architecture et du décor moderne de l’époque. Mentionnons simplement que Pierre Selmersheim a loué un atelier d’artiste au sein du Castel Béranger et que Théodore Lambert en sus d’une activité de décorateur au style tout à fait singulier, a pris en charge l’édition de plusieurs portfolios thématiques présentant les créations de style moderne de ses contemporains. Lambert et Selmersheim exposent régulièrement dans les salons artistiques aux côtés d’Hector Guimard, notamment celui de la Société des Artistes Décorateurs.

[11] La plaque en lave émaillée Chalet Blanc, devenue inutile lorsque la villa de Cabourg a été renommée La Surprise, a été réutilisée par Guimard vers 1908 pour une villa qu’il a construite à Sceaux, 1 rue Lakanal, à la demande de Gaston Grivellé, un parent direct du frère d’Appolline Grivellé, la marraine d’Hector Guimard. Comme nous le signale Mme Le Roux — une descendante directe de Gaston Grivellé — ce Gaston Grivellé n’est PAS (Gaston) Prosper Grivellé (1873-1947), le fils d’Appolline, avocat à la cour d’appel de Paris, époux de Marie Laure Trémois. Il est le descendant direct de Gaston Eugène Arthur Grivellé, le frère d’Appoline Grivellé.

[12] Voir Vigne (2003, p. 222-225 ; 2016, p. 130-133), Lyonnet, Dupont & Sully Jaulmes (2003, p. 70-73).

[13] Voir Vigne (2003, p. 226-227).

[14] Voir Vigne (2003, p. 204-207 ; 2016, p. 80), Lyonnet, Dupont & Sully Jaulmes (2003. p. 68).

[15] Voir Lyonnet, Dupont & Sully Jaulmes (2003, p. 75).

[16] On peut supposer que Mme Nozal souhaitait tirer de ces locaux un loyer significativement supérieur à celui que Léon Nozal avait pu consentir à Guimard avant-guerre.

[17] Adeline effectuera un portrait de Mme Henri Valentino, qu’elle exposera en janvier 1922 à la galerie Lewis and Simmons. Les Valentino habitaient 15 rue de la Pompe, Paris 16ème.

[18] Guimard lui écrit : « les ateliers d’Art m’ont été une telle charge que j’ai dû les fermer au début de la guerre et je suis aujourd’hui dans l’obligation de débarrasser complètement et de suite ces locaux. » Cette lettre est conservée à la New York Public Library (Adeline Oppenheim-Guimard papers, 1902-1953).

[19] Vigne (2003, p. 251) note par erreur le n° 99.

[20] Lorsqu’en 1910 est créée la Société immobilière de la rue Moderne, outre Guimard et son beau-père figurent, entre autres actionnaires, des négociants en pierres fines, comme Charles Altschüler, Adolphe Grunzweig, Herman Ullmann.

[21] Hector a dessiné les bijoux d’Adeline Ceux-ci ont été donnés par son neveu Laurent Oppenheim Jr, au Museum of Modern Art de New York. Voir leurs photos sur le site du MoMA. Par exemple : https:// www.moma. org/ collection/works/3920?artist_id=2407&locale=fr&page=1&sov_referrer=artist. Pour la broche de mariage d’Adeline, cf. Thiébaut (1992, p. 65) & Vigne (2016, p. 17).

[22] Voir notre article, M.-C. Paris, 2017, https://lecercleguimard.fr/fr/sepulture-grunwaldt-lenigme-de-consonne-muette.

[23] Laurent — le frère d’Adeline — son épouse Amy ainsi que sa belle-sœur Corinne Schwartz se rendront à Paris en 1910. Adeline avait un autre frère Robert Emmet, étudiant à MIT (Massachussets Institute of Technology, à Boston), qui décédera à l’âge de 20 ans en 1899.

[24] Ces prénoms sont ceux d’une sœur d’Edouard, qui, comme lui, est née à Bruxelles et émigrera à New York. Cornelia a épousé un homme d’affaires brillant — Sigmund Wollberg — qui travaillera pour des grandes fortunes, comme celles des Gould ou des Vanderbilt.

[25] Nellie est à bord du Normandie le 7/9/1938, comme le confirme la liste des passagers de première classe dans Le Figaro du 9 Septembre. Nellie décèdera à New York en 1955, dix ans avant sa sœur cadette.

Adhésion

En devenant adhérent, vous participez à nos rencontres... et soutenez nos activités !

Adhérer au Cercle Guimard