Les fauteuils de spectacle de la Salle Humbert de Romans et leur redécouverte

Presque rien ne subsiste de ce qui fut l’un des chefs-d’œuvre d’Hector Guimard, la Salle Humbert de Romans, construite rue Saint-Didier à Paris de 1898 à 1901, pour une société immobilière aux capitaux incertains fondée par un religieux dominicain. Ce patronage associé à une immense salle de spectacle voulu par le révérend père Lavy fut voué à un échec commercial si certain et si rapide qu’elle disparut avant 1905, ne laissant que ses plans, une poignée de photographies, un grand orgue actuellement localisé et quelques fauteuils qui seront retrouvés bien plus tard. Sans aucune exagération, il s’agit d’un gâchis comparable à celui de la disparition de la Maison du peuple de Victor Horta, à la différence que la Salle Humbert de Romans n’eut pas même le temps d’entrer dans la mémoire des parisiens.

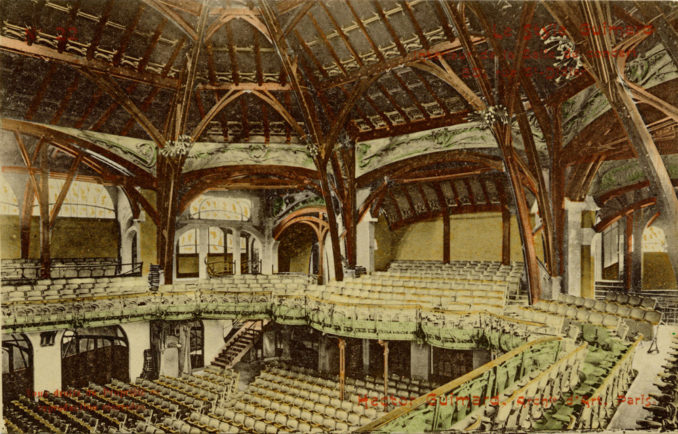

La Salle Humbert de Romans, carte postale ancienne n° 22 de la série Le Style Guimard éditée en 1903. Coll. part.

Vers 1900, pour l’équipement de cette salle, Guimard conçoit plusieurs modèles destinés à être exécutés en fonte. Alors qu’il a déjà travaillé avec la fonderie Durenne, notamment pour le Castel Béranger, et qu’il est en plein chantier du métro de Paris dont les fontes sont demandées au Val d’Osne, Guimard délaisse ces deux grandes entreprises de la Haute-Marne pour s’adresser à une troisième fonderie du même département, plus modeste, la fonderie de Saint-Dizier[1]. C’est le début d’une collaboration qui durera sans doute au-delà la Première Guerre mondiale et qui débouchera en 1908 sur l’édition d’un catalogue très fourni de modèles spécifiques à Guimard.

Les fauteuils de la salle

Les modèles en fonte concernent tout d’abord les sièges de spectacle à assise relevable, mais aussi des écussons de balustrades, des portants pour les vestiaires, des consoles et des panneaux cache-radiateurs. Toutes ces fontes sont réalisées et posées avant 1901. À cette époque, Guimard n’envisage sans doute pas leur édition pour le grand public, quoiqu’il ait pu songer à réutiliser le modèle du fauteuil de spectacle pour d’autres lieux. Lorsque viendra le temps de mettre sur pied un catalogue de modèles pour leur édition par la fonderie, il estimera sans doute que la plupart des modèles créés pour la Salle Humbert de Romans sont trop spécifiques ou trop datés stylistiquement pour figurer au catalogue. Il se contentera de reprendre le dessin des cache-radiateurs pour le transformer en motif de garde-corps pour balcon en pierre.

Deux fauteuils provenant de la Salle Humbert de Romans. Coll. part. Photo Auction France.

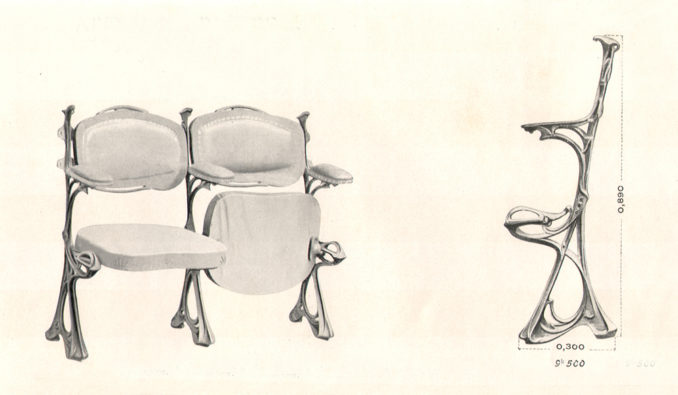

Cependant, il incluera bien dans le catalogue ce modèle de pied de fauteuil avec le code GA, à la planche 40, dans l’espoir de le faire rééditer pour d’autres salles de spectacle, ce qui, à notre connaissance, ne se produira pas. On notera que sur cette illustration du catalogue de fonderie, les dossiers sont montés tête-bêche.

Le modèle GA de fauteuil de spectacle, catalogue Guimard édité par la fonderie de Saint-Dizier à partir de 1908. pl. 40. Coll. part.

L’origine de cette illustration du catalogue de la fonderie de Saint-Dizier se trouve dans un cliché, probablement pris au sein des ateliers Guimard, d’une paire de fauteuils se présentant exactement de la même manière, avec des garnitures des assises et des dossiers qui ne sont pas au chiffre de la Salle Humbert de Romans.

Photographie d’une paire de fauteuils du type de ceux de la Salle Humbert de Romans, collée sur une feuille cartonnée intitulée « Fauteuils de Théâtre » et sous-titrée « Style Guimard ». Coll. Bibliothèque du Musée des Arts Décoratifs, don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.

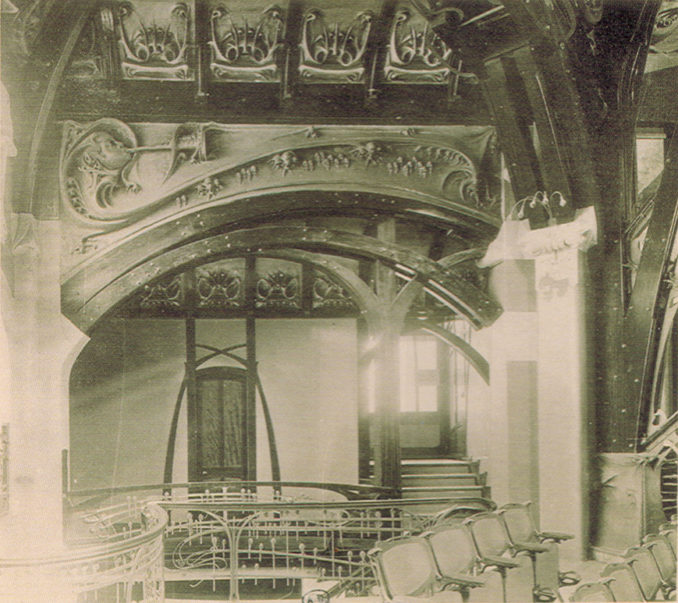

Sur la carte postale de la série Le Style Guimard, le parterre et les balcons de la Salle Humbert de Romans sont garnis en totalité de ces fauteuils à assise relevable. C’est un article très documenté paru en 1902 dans la revue américaine The Architectural Record[2] qui donne les précisions les plus intéressantes à ce sujet. Tout en estimant que la capacité totale de la salle de concert serait de 1500 à 2000 personnes, l’auteur apporte le chiffre exact de sièges numérotés qui est de 1150, tout en insistant sur le caractère éventuellement modulable de la salle qui pourrait en raison de son vaste volume loger facilement 1500 ou 1600 auditeurs. Grâce à la fixation au sol des pieds par quatre tirefonds, il est même prévu de pouvoir les démonter et de les évacuer avec facilité afin d’y organiser à l’occasion des bazars de charité ou des expositions d’art. L’article se poursuit par la description des fauteuils « spacieux, avec beaucoup d’espace entre chaque rangée et […] placés en quinconce afin que chacun puisse avoir une bonne vue de la scène ».

Selon un modèle éprouvé pour les salles de spectacle, ces fauteuils ne comportent qu’un modèle de pied en fonte séparant chaque assise basculante de la suivante. Ces assises s’insèrent par des ergots métalliques dans des trous ménagés dans les pieds. Les cadres en bois des dossiers sont vissés sur des pattes de fixation des pieds. Ces derniers, vissés au sol à l’avant et à l’arrière, sont de plus solidarisés par une tringle qui traverse toute la rangée de fauteuils, en arrière, un peu au-dessus du sol.

Détail d’un fauteuil provenant de la Salle Humbert de Romans. On voit le mode de fixation de l’assise relevable, les trous prévus pour la fixation au sol, ainsi que celui qui est ménagé pour la tringle horizontale. Coll. part. Photo Auction France.

Les assises ainsi que les dossiers sont rembourrés de crin et couverts par une moleskine[3] estampée au chiffre de la Salle Humbert de Romans. De petits accoudoirs, eux aussi rembourrés, renforcent le confort de ces sièges.

Originellement, la couleur verte est employée par Guimard pour la fonte, et la moleskine.

Revêtement du dossier d’un fauteuil provenant de la Salle Humbert de Romans. La restauration du revêtement a souligné le lettrage « HR » et les motifs du dessin par une coloration plus claire qui n’existait pas à l’origine (information donnée par Alain Blondel). Coll. part.

Dossier d’un fauteuil provenant de la Salle Humbert de Romans. À l’angle supérieur gauche du cadre on voit encore les traces du vissage d’une plaque sur laquelle était inscrit le numéro de place. Le motif du revêtement indique bien que le dossier doit être monté dans ce sens et non à l’envers comme sur l’illustration de la planche du catalogue de la fonderie de Saint-Dizier. Sur cette photo, la couleur vert tilleul de la moleskine n’est pas celle d’origine mais est probablement due à un décapage trop intensif. Coll. part. Photo Auction France.

La teinte d’origine des cadres en bois exotique est moins certaine. La carte postale ancienne (cf. plus haut) est colorisée par un procédé mécanique appliqué par-dessus l’impression en noir et blanc et ne reflète donc que de façon très incertaine la couleur d’époque. Les clichés en noir et blanc montrent un contraste entre le garnissage et le cadre du dossier qui pourrait donc être en bois rouge (comme les mains courantes des balustrades) ou peint d’une couleur plus sombre.

Vue prise depuis un balcon de la Salle Humbert de Romans. Cliché paru dans l’article de The Architectural Record, 1902.

Le musée d’Orsay a choisi l’option du décapage faisant apparaître le bois exotique pour la présentation de ses fauteuils.

Fauteuil provenant de la Salle Humbert de Romans. Coll. musée d’Orsay, OAO 1819 ou OAO 1820.

Pourtant, il semble que la peinture à l’huile de couleur vert olive brillant qui est présente sur les fauteuils actuellement connus soit ancienne.

Fauteuil provenant de la Salle Humbert de Romans. Coll. musée d’Orsay, OAO 1819 ou OAO 1820.

Malheureusement, tous les sièges connus ont été en partie repeints d’une manière particulièrement malhabile avec une teinte verte assez franche.

Détail d’un fauteuil provenant de la Salle Humbert de Romans. Coll. part. Photo Auction France.

Le pied en fonte a été coulé en une seule pièce. Les lignes qui parcourent en totalité son modelage lui donnent une unité organique caractéristique de cette période intermédiaire entre le modelage quelque peu « sauvage » qui a cours au Castel Béranger et l’élégance des modèles postérieurs à 1900 où les lignes se ramifient tandis que le décor modelé se restreint aux points de jonctions.

Fauteuil provenant de la Salle Humbert de Romans. Coll. part. Photo Auction France.

La redécouverte

Lors de la destruction de la Salle Humbert de Romans entre 1904[4] et 1905[5], il est bien certain que le nouveau propriétaire a dû tenter d’en valoriser tous les éléments monnayables. C’est ainsi que le grand orgue sera transféré dans l’église de Clichy où il se trouve toujours. Nous ignorons tout de la façon dont ont été liquidés les autres éléments mobiliers qui selon toute probabilité ont été vendus. C’est sans doute le cas des portants des vestiaires en fonte qui, malheureusement ne sont jamais réapparus sur le marché ou en collection.

Quant aux fauteuils, ils sont venus plus précisément à la connaissance du public lors de l’exposition Guimard au musée d’Orsay en 1992 qui en présentait une paire[6]. Elle était alors prêtée par Alain Blondel qui, avec son associé Yves Plantin, a tenu un rôle de premier plan à partir de la fin des années 60 dans la redécouverte d’Hector Guimard et de son œuvre. Nous lui laissons la parole :

« Nous avons acheté le lot de fauteuils d’Humbert de Romans à Jacques Devos vers 1975. Il était à l’époque associé avec « Bob » Vallois dans une brocante qui s’appelait alors « le dépôt 15 » (parce que 15, rue Saint Denis). Nous étions alors installés un peu plus haut dans la même rue, au 98, « galerie du Luxembourg ». Quant aux fauteuils de Guimard, une quarantaine peut-être, en vrac — on ne les a jamais comptés — cadres des dossiers arrachés et éclatés, accompagnés d’une montagne de sièges d’où sortait du crin, il nous les a, je crois, proposés directement, sachant qu’« on s’intéressait à Guimard ».

À l’époque, Jacques Devos était resté très discret quant à l’origine de ces fauteuils, attitude qu’il conservait encore dans les années 90. Mais en réalité, il en ignorait la provenance exacte. Nous avons pu l’interroger par téléphone et c’est très volontiers qu’il s’est remémoré cet épisode, le situant avec certitude en 1974 et non en 1975. Il avait acquis ces fauteuils auprès d’un brocanteur de Vézelay qui les tenait lui même d’un ferrailleur. Selon ses souvenirs (qui diffèrent donc de ceux d’Alain Blondel), il aurait acquis un paquet de pieds en fonte mais seulement deux ou trois assises et aurait vendu ce lot à la galerie du Luxembourg en gardant deux pieds pour lui.

Détail d’un fauteuil provenant de la Salle Humbert de Romans. Coll. part. Photo Auction France.

C’est par l’intermédiaire du fils d’un célèbre écrivain (auteur d’une non moins célèbre Zazie dans le métro), qu’Alain Blondel finira enfin par savoir que les fauteuils (ou peut-être seulement une partie d’entre eux) ont transité par Claude S. qui lui en a précisé la provenance : une salle de cinéma de la commune de Lormes dans la Nièvre, à moins de 30 km de Vézelay.

Muni de cette indication, nous avons donc repris l’enquête à Lormes où nous avons été assez heureux pour entrer en relation avec une personnalité férue d’histoire locale qui se rappelait de l’existence du cinéma qu’il avait fréquenté dans sa jeunesse. La salle qui avait bien des sièges abattants, s’appelait le Vauban, en référence à l’ingénieur-architecte qui, né à proximité, avait son château à quelques kilomètres et dont le portrait ornait le cinéma. Il se situait à une centaine de mètres de la place principale et a été détruit au début des années 80 pour faire place à un parking. Il est donc probable que son activité comme celle de nombreuses salles de petites communes, avait cessé plusieurs années auparavant et que son mobilier avait été vendu à des brocanteurs locaux. Notre interlocuteur qui est aussi cartophile, nous a assuré qu’aucune vue de ce cinéma ne figurait dans toute sa collection de cartes ayant Lormes pour sujet. Pire, d’après lui, les archives du photographe local avaient fini à la poubelle… Il y a donc à l’heure actuelle peu de chance pour qu’une vue extérieure et encore moins intérieure du cinéma nous parvienne un jour.

Malgré quelques imprécisions sur leur parcours jusqu’à Paris, il est bien certain que les fauteuils de la Salle Humbert de Romans actuellement connus proviennent tous de Lormes. Or le cinéma d’une commune qui n’avait que 1558 habitants en 1975 ne comprenait sans doute guère plus d’une centaine de places assises, ce qui ne représente qu’une fraction du total des 1150 sièges numérotés présents dans la salle d’origine. De plus, au moment de la destruction de celle-ci, le mode d’exploitation du cinéma en salles fixes n’avait pas essaimé dans les toutes petites communes de France. Il est donc logique de penser qu’au cours de la liquidation de la Salle Humbert de Romans, le nouveau propriétaire a pu céder les sièges à plusieurs salles de spectacles et qu’il y a eu ensuite une ou des reventes successives avant qu’un lot n’arrive à Lormes. Dans les autres cas, gageons que leurs semblables ont fini par être détruits et leurs pieds en fonte revendus au kilo avant d’être recyclés en fonderie.

Frédéric Descouturelle

Remerciements :

Un grand merci à Nicolas Horiot, spécialiste de la Salle Humbert de Romans, qui a relu notre article et précisé certaines notions ; à Alain Blondel et Jacques Devos qui ont évoqué pour nous les souvenirs qu’ils avaient conservés de la redécouverte de ces sièges ; ainsi qu’à M. Jean-Luc Bierry, notre interlocuteur à Lormes.

Notes :

[1] Seuls les chéneaux et les tuyaux de descente d’eau sont demandés à la fonderie meusienne Bigot-Renaux dont c’est la spécialité. On relève aussi, à l’intérieur du bâtiment, la présence d’une cheminée en fonte fournie par Durenne, cheminée du même modèle que celles équipant une partie des salles à manger du Castel Béranger.

[2] Fernand Mazade, The Humbert de Romans building from the rue St-Didier, The Architectural Record, vol. XII, n° 2, May-December 1902, p. 50-66.

[3] Il s’agit d’un tissu de coton enduit dont le toucher très doux l’apparente à une peau de taupe (mole skin). L’article de The Architectural Record fait état par erreur de « cuir vert », notion qui a parfois été reprise.

[4] La salle est vendue aux enchères le 5 mars 1904 à Édouard Pasteur qui revendra cinq ans plus tard la parcelle nue sur laquelle sera édifié un tennis couvert. Cf. Vigne, Hector Guimard, éditions Charles Horeau et Felipe Ferré, 2003.

[5] La fiche parcellaire de novembre 1905 évoque un terrain nu. Cf. TPFE A la recherche de la Salle Humbert de Romans, Nicolas Horiot, 2000.

[6] Il s’agissait de l’appariement de deux fauteuils comprenant donc trois pieds. Par la suite, le musée d’Orsay fera l’acquisition en mars 2010 auprès d’Alain Blondel de deux fauteuils séparés (OAO 1819 et OAO 1820).

Adhésion

En devenant adhérent, vous participez à nos rencontres... et soutenez nos activités !

Adhérer au Cercle Guimard