Les décors en céramique du Castel Béranger

Les décors en céramique du Castel Béranger sont habituellement réputés être en grès émaillé et avoir été produits par l’entreprise Bigot. Mais la découverte de nouveaux documents nous permet de réviser cette opinion. Nous n’abordons pas ici les mosaïques en grès cérame qui sont mentionnées dans l’article sur le décor du vestibule. Ce dernier, ainsi que l’article consacré au panneau du chat faisant le gros dos ont été modifiés.

Le Castel Béranger (1895-1898), maison de rapport destinée à la petite bourgeoisie, porte les espoirs d’un jeune architecte soucieux de se faire remarquer par un coup d’éclat médiatique et d’échapper ainsi au sort promis aux architectes sortis non diplômés de l’École des Beaux-Arts : une vie laborieuse et obscure. Sa façade, composite et colorée, porte la marque de la brusque conversion de l’architecte qui passe d’un style néo-Viollet-le-Ducien à l’Art nouveau. Elle utilise de nombreux matériaux : pierre de taille, meulière, brique rouge, brique émaillée, ferronnerie, fonte ornementale, vitraux et céramique architecturale.

Le Castel Béranger (1895-1898), façade sur la rue Jean-de-La-Fontaine et angle avec le hameau Béranger. Photo André Mignard.

Pour ce dernier matériau, Guimard s’adresse pour la première fois à deux nouvelles entreprises, au détriment de Muller et Cie[1] qui le fournissait jusque-là pour les panneaux de céramique émaillée dont il ornait ses constructions. De ces deux entreprises, la plus ancienne et la plus importante en terme de volume de production est Gilardoni fils, A. Brault et Cie[2]. La plus récente est A. Bigot et Cie[3] qui s’est positionnée exclusivement sur le grès émaillé[4]. Bigot est alors très à l’écoute des nouvelles tendances stylistiques et Guimard semble avoir voulu expérimenter ce nouveau matériau avec lui. La liste des intervenants qu’il fait figurer sur l’une des premières planches du portfolio du Castel Béranger mentionne bien ces deux entreprises dans les termes suivants :

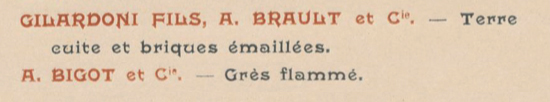

Photomontage par infographie d’un extrait de la planche du portfolio du Castel Béranger contenant les noms des entreprises ayant exécuté les modèles. Coll. part.

On est certain de la participation de Bigot sur deux fournitures qui ont reçu sa signature : le décor du vestibule (signé en bas de chaque panneau) et les cheminées de certaines salles à manger.

Cheminée d’une salle à manger du Castel Béranger. Bigot, grès émaillé. Philadelphia museum of Art. L’obstruction de la niche et le seuil en carreaux émaillés sont probablement des ajouts postérieurs.

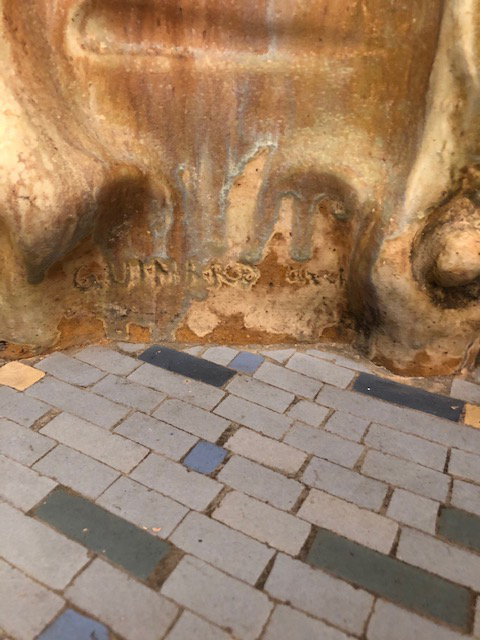

Ces cheminées sont doublement signées : de Guimard sur le pied gauche,

Pied gauche d’une cheminée de salle à manger au sein du Castel Béranger. Coll part. Photo Hadge Madoui.

et de Bigot sur le pied droit.

Pied droit d’une cheminée de salle à manger au sein du Castel Béranger. Coll part. Photo Hadge Madoui.

Elles le sont aussi au revers des éléments : parmi les débris de cheminée du modèle de celles du Castel Béranger que possède le musée d’Orsay, l’un d’entre eux montre à son revers le logotype en creux « Grès de Bigot » surmontée de la tour.

Débris de cheminée Guimard par Bigot provenant des réserves de Guimard déposées à l’Orangerie du château de Saint-Cloud. Haut. 20 cm, larg. 20,5 cm, prof. 10 cm. Musée d’Orsay, OAO 472 2.

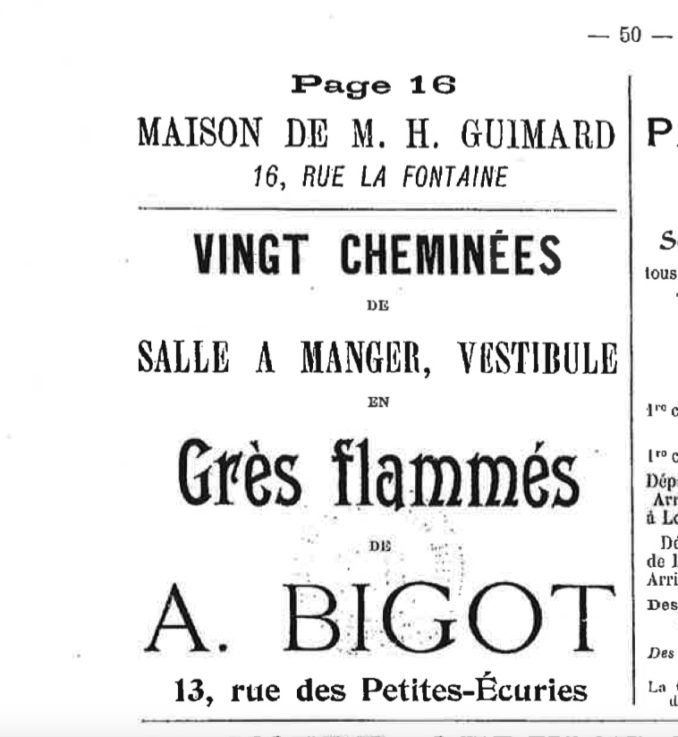

Un fascicule intitulé Les Nouvelles Constructions[5] publié en 1900 vient préciser le nombre exact de cheminées livrées par Bigot. On y trouve, à la page 16, l’élévation sur rue et le plan du second étage du Castel Béranger. Mais on y trouve aussi, à la page 50, une publicité de Bigot faisant référence à la « Maison de M. H. Guimard, 16 rue La Fontaine » et annonçant : « Vingt cheminées/de/salle à manger, vestibule/en/grès flammés/de/A. Bigot».

Publicité pour Bigot parue dans Les Nouvelles Constructions, 1900. Coll. part.

Il n’est pas question dans cette publicité des décors extérieurs en céramique du Castel Béranger — les plus visibles par le public — dont aurait pu logiquement se prévaloir Bigot s’il les avait exécutés.

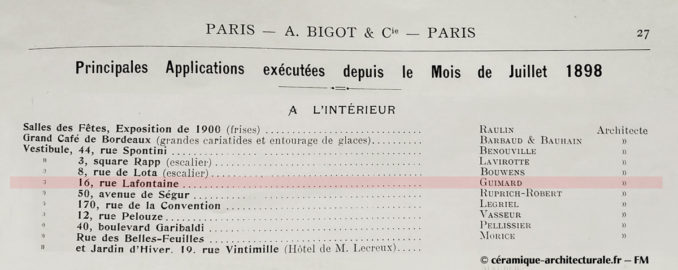

Venant confirmer cette publicité de 1900, la liste des travaux effectués depuis juillet 1898 qui figure dans le catalogue Bigot de 1902 ne répertorie aucune commission de travaux exécutés en extérieur pour Guimard. En revanche, on retrouve bien le vestibule du Castel Béranger dans le paragraphe des travaux exécutés en intérieur.

Catalogue Bigot, 1902, p. 27, photomontage par infographie. Coll. Françoise Mary. Photo © Ceramique-architecturale.fr.

Si l’intervention de Bigot au Castel Béranger s’est donc limitée aux éléments qu’il a signés et qui sont cités par les documents anciens (le vestibule et une partie des cheminées des salles à manger), il faut alors admettre que les autres éléments non signés, sont de Gilardoni & Brault. Il s’agit des nombreux décors en céramique architecturale placés à l’extérieur, ainsi que des rétrécissements de certaines cheminées des salons[6]. Ces derniers sont constitués de trois éléments en relief, émaillés d’une couleur bleutée.

Équivalent d’une cheminée de salon du Castel Béranger, installée par Guimard au Castel Val à Auvers-sur-Oise. Photo auteur.

Par chance, le Petit Palais possède un exemplaire de l’un de ces rétrécissements. On trouve bien, sous le linteau, un cachet « Tuilerie de Choisy-le-Roi », c’est-à-dire Gilardoni & Brault.

Rétrécissement d’une cheminée du modèle des salons du Castel Béranger. Collections du Petit Palais, n° inventaire PPO356. Don Adeline Oppenheim Guimard, 1948. Mention au revers « Tuilerie de Choisy-le-Roi ». Photo tirée du site internet du Petit Palais.

Les décors en céramique architecturale extérieurs du Castel Béranger ne sont pas connus par d’autres exemplaires non scellés. Il est donc impossible de vérifier l’existence d’une marque sur leur revers. Les légendes des planches du portfolio ne sont guère plus explicites. Celle de la planche 9 où apparaît le panneau au chat est muette à son sujet. Seule la planche 17 montre clairement deux panneaux décoratifs ornant les façades du corps de bâtiment sur cour. Le panneau du haut, un décor inséré dans l’encorbellement de l’oriel sur cour, ne reçoit pas d’indication quant à sa nature ou quant à son fabricant. Celui du bas, apposé sur la façade donnant sur le hameau Béranger, est libellé : « tympan céramique ».

Planche 17 du portfolio du Castel Béranger. Coll. part.

Son décor est partiellement figuratif avec une figure centrale qui s’apparente à un poisson.

Tympan en céramique émaillée par Gilardoni & Brault (?) composé de sept éléments, apposé sur la façade du bâtiment sur cour donnant sur le hameau Béranger. Photo Nicholas Christodoulidis.

Il est assez proche d’un second panneau, placé en tympan de l’oriel du bâtiment sur cour. Sa figure centrale, cette fois en fort relief, est plutôt celle d’un monstre marin.

Tympan en céramique émaillée par Gilardoni & Brault (?) composé de sept éléments, apposé au quatrième étage de l’oriel sur la façade du bâtiment sur cour. Photo internet.

Le linteau de la boutique en façade sur rue est orné d’un décor composé de deux types de métopes qui se trouvent enserrés dans des cornières métalliques en fer à cheval. Ils appartiennent au registre des décors abstraits.

Détail du décor en céramique émaillée par Gilardoni & Brault (?) du linteau de la boutique sur rue. Photo Nicholas Christodoulidis.

L’un deux présente un éclat qui montre une matière blanchâtre qui pourrait bien être du grès. Mais le test d’une goutte d’eau déposée à sa surface a montré qu’elle était absorbée. Il s’agirait donc de terre cuite et non de grès et par conséquence d’un décor attribuable à Gilardoni & Brault si l’on se réfère à la liste des intervenants au Castel Béranger et leur objet (cf. plus haut).

Détail du décor en céramique émaillée par Gilardoni & Brault (?) du linteau de la boutique sur rue avec un éclat de matière. Photo Nicholas Christodoulidis.

Utilisé en frise sur les linteaux de certaines fenêtres, un modèle de métope présente un aspect qui rappelle le monde du vivant sans pouvoir être plus précisément rattaché à une espèce en particulier. S’agit-il d’une cactée, d’un coquillage, de la tête d’un insecte ?

Détail du décor de frise en céramique émaillée par Gilardoni & Brault (?) des linteaux de certaines fenêtres. Photo Nicholas Christodoulidis.

Contrairement aux autres décors, ce modèle de métope a visiblement été édité puisqu’un exemplaire a été localisé à Cour-Cheverny dans le Loir-et-Cher[7].

Carreau en céramique émaillée Gilardoni et Brault (?) sur une maison de Cour-Cheverny (Loir-et-Cher). Photo Françoise Mary.

D’autres métopes en forme de boutons floraux sont utilisés de façon répétitive en frise.

Métopes en céramique émaillée par Gilardoni & Brault (?) des frises. Photo Nicholas Christodoulidis.

Sur trois allèges de fenêtres, une frise en trois éléments poursuit le thème des boutons floraux.

Détail du décor en céramique émaillée par Gilardoni & Brault (?) de l’allège de l’oriel à l’extrémité droite du troisième étage de la façade sur rue. Photo Nicholas Christodoulidis.

Enfin le panneau au chat faisant le gros dos est radicalement différent des autres par son aspect très descriptif. Exécuté en un seul élément, ce panneau en haut-relief est placé bien en vue, comme une enseigne, sous l’oriel, à l’angle gauche de la façade.

Panneau au chat faisant le gros dos, c. 1897, céramique émaillée par Gilardoni & Brault, placé sous l’oriel à l’angle gauche du second étage du bâtiment sur rue. Photo Nicholas Christodoulidis.

Nous retrouverons ce panneau au chat dans un second article où il sera question du stand de Guimard à l’Exposition de la Céramique en 1897.

F. D. avec la collaboration d’Olivier Pons

Nous remercions Mme Françoise Mary qui tient l’excellent site Céramique Architecturale Décorative (http://ceramique-architecturale.fr). Elle a largement participé à la réflexion autour de cet article et apporté de nouveaux documents. Merci également à Olivier Barancy qui a fourni la publicité Bigot parue dans le recueil Nouvelles Constructions.

Bibliographie

Les Nouvelles Constructions, recueil de plans de 51 maisons de six étages construites dans Paris, 1900.

Catalogue Bigot, 1902, coll. part.

Site internet céramique-architecturale.fr

Notes

[1] Fondée en 1854 à Ivry-sur-Seine par l’ingénieur centralien Émile Muller, la Grande Tuilerie se spécialise dans la céramique architecturale et remporte un grand succès à l’Exposition Universelle de 1889, l’année même du décès d’Émile Muller. Reprise par son fils Louis sous le nom d’Émile Muller et Cie, elle ajoute le grès émaillé à ses produits, édite les œuvres de nombreux sculpteurs contemporains ainsi que d’artistes et d’architectes travaillant dans le courant de l’Art nouveau. En 1904, elle compte toujours sur son catalogue 23 modèles de Guimard créés au début des années 1890.

[2] L’entreprise Gilardoni & Brault, à Choisy-le-Roy est issue de la maison Garnaud, active depuis le mitant du XIXe siècle et connue pour ses terres cuites architecturales imitant la pierre sculptée. Alphonse Brault reprend l’entreprise en 1871. Il a fait auparavant la connaissance en Alsace d’Émile Muller, chez qui il sera chef de fabrication, et de Xavier-Antoine Gilardoni avec qui il s’associera en 1880 sous le nom de Gilardoni & Brault. Deux ans plus tard, Alfred Brault, fils d’Alphonse, reprend les rênes de l’entreprise. Après le décès d’Alphonse Brault en 1895, la société devient Gilardoni fils A. Brault et Cie. Alfred Brault se retirant en 1902, la société devient alors Gilardoni fils et Cie et reste florissante jusqu’au début des années dix. Pour plus de précisions on consultera le site céramiquearchitecturale.fr http://ceramique-architecturale.fr/autour-dun-ceramiste/ceramique-choisy-le-roi

[3] Alexandre Bigot (1862-1927) est chimiste de formation. Il fonde en plusieurs étapes à partir de 1893 son entreprise qu’il établit à Mer (Loir-et-Cher) et qu’il concentre sur la production de grès émaillé, au contraire des entreprises Muller et Gilardoni & Brault qui produisent parallèlement des tuiles, des briques et de la terre cuite émaillée. Elle se développe rapidement, recevant des commandes de nombreux architectes et éditant les créations de nombreux artistes, pour atteindre une dimension industrielle à partir de 1897. Trois ans plus tard elle triomphe à l’Exposition Universelle de Paris et concurrence très sérieusement Muller en renommée auprès des tenants du courant moderne.

[4] C’est le terme de terme de « grès flammés » qui est employé par Bigot et par d’autres céramistes. Ce mot imagé donne l’impression que les nuances obtenues sur l’émaillage sont dues aux effets aléatoires des flammes du four. En réalité, s’il y a une part d’incertitude dans le résultat final, les nuances sont dues à la technique de pose des émaux et à l’atmosphère réductrice et/ou oxydante utilisée pendant la cuisson. Le terme de « grès cérame » qui est alors employé par la Manufacture de Sèvres doit également être compris comme un synonyme de grès émaillé.

[5] Les Nouvelles Constructions, recueil de plans de 51 maisons de six étages construites dans Paris, est initialement publié par livraisons dans le journal La Réforme du bâtiment, du 6 avril 1899 au 19 mars 1900.

[6] D’autres cheminées de salon du Castel Béranger, avec le même manteau, ont un rétrécissement en fonte bronzée.

[7] Sa localisation à 25 km de Mer, (lieu d’implantation de l’entreprise A. Bigot et Cie) dans une zone géographique où la diffusion de Gilardoni & Brault est nulle peut d’ailleurs introduire un doute quant à son attribution à Gilardoni & Brault (information fournie par Mme Françoise Mary).

Adhésion

En devenant adhérent, vous participez à nos rencontres... et soutenez nos activités !

Adhérer au Cercle Guimard