Le stand de Guimard à l’Exposition de la Céramique en 1897 et autres réalisations architecturales en céramique émaillée

Notre précédent article a montré que les décors en céramique du Castel Béranger ne sont que partiellement attribuables à l’entreprise Bigot, spécialisée dans le grès émaillé. En nous penchant sur une réalisation contemporaine, celle du stand présenté par Guimard à l’Exposition de la Céramique en 1897, nous continuons à préciser les rôles des entreprises de céramique auxquelles Guimard a fait appel, celui des modeleurs qui l’ont secondé, et la nature des produits de leur travail (grès ou terre cuite). Quelques décors en céramique réalisés dans la filiation de ceux du Castel Béranger, mais pour d’autres constructions, seront également évoqués.

Le panneau au chat faisant le gros dos dont nous avons traité précédemment se retrouve (sans doute avant sa mise en place définitive sur le Castel Béranger) inclus dans le stand de Guimard à l’Exposition de la Céramique et de tous les Arts du feu[1] en 1897.

Panneau au chat faisant le gros dos, c. 1897, céramique émaillée par Gilardoni & Brault, placé sous l’oriel à l’angle gauche du second étage du bâtiment sur rue. Photo Nicholas Christodoulidis.

Cette exposition mêle tous les produits issus de la céramique (et de la verrerie) qu’ils soient des matériaux de construction, des matériaux techniques ou des expressions artistiques. Pour ces dernières, outre l’indispensable section rétrospective, on y trouve les noms de ceux qui s’exprimeront bientôt de façon remarquable dans le style moderne : Bigot[2], Lachenal, Delaherche, Massier, Dalpayrat, mais aussi des entreprises plus importantes et plus industrielles aux productions nécessairement éclectiques comme Loebnitz, Keller et Guérin, Muller, Gilardoni & Brault[3]. Bien entendu la Manufacture de Sèvres est largement représentée[4].

La seule image que nous ayons du stand de Guimard se trouve sur l’une des cartes postales de la série Le Style Guimard[5].

Stand de Guimard à l’Exposition de la Céramique et de tous les Arts du Feu en 1897 : « Porche en Céramique d’une Habitation ». Carte postale ancienne n° 3 de la série Le Style Guimard, fautivement datée 1898. Le chat faisant le gros dos se trouve en haut à droite. Coll. part..

Dans la mesure où le public parisien ne pouvait alors qu’incidemment connaître l’existence du Castel Béranger en cours de finition, ce stand a été la première manifestation publique du style moderne de Guimard et a certainement provoqué un choc visuel par son aspect radicalement novateur. Plus qu’un stand, cette présentation est une véritable réalisation architecturale adoptant le parti d’un porche d’immeuble[6] adossé à un mur aveugle garni de miroirs. Ses murs sont en briques et Guimard, en ajoutant un auvent au toit de tuiles, a déployé un important matériel de faîtage, de corniches et de tympan qui surmonte le riche encadrement des ouvertures à claire-voie dont une fenêtre à meneaux et jardinière en partie basse. Le décor se poursuit à l’intérieur avec une console et un pilastre au départ de l’escalier, un lambris qui accompagne la montée des marches et probablement un plafond.

Étant donné qu’ à part le panneau du chat faisant le gros dos, aucun autre décor n’est un doublon de ceux du Castel Béranger, on peut légitimement se demander si cette dénomination de « porche d’une grande habitation parisienne » n’accréditerait pas l’idée qu’il s’agit là d’une réalisation destinée à être au moins partiellement intégrée au sein d’un véritable immeuble et non à être détruite après l’exposition. Cependant, aucun plan, aucune autre image, aucune information ne vient étayer cette hypothèse. Il semble donc plus logique de penser qu’il s’agit bien d’une construction éphémère et que Guimard a fait financer son stand par une importante entreprise. La société A. Bigot & Cie est alors au tout début de son existence et n’a sans doute pas les moyens d’une telle dépense aboutissant à la promotion d’un seul architecte. Elle ne peut faire l’effort que d’un stand bien placé, mais assez réduit.

En revanche, l’entreprise Gilardoni & Brault, peut être servie par une telle présentation qui mêle sa production habituelle de tuiles et de briques émaillées à un étourdissant décor modelé en céramique architecturale apportant la démonstration de sa parfaite maîtrise du matériau et de son adhésion aux tendances stylistiques les plus modernes. Elle avait d’ailleurs déjà manifesté un intérêt pour le secteur artistique puisque, deux ans plus tôt, elle avait collaboré avec le célèbre céramiste Edmond Lachenal lors de son exposition annuelle à la Galerie Georges Petit. L’artiste avait alors fait appel à Gilardoni & Brault pour lambrisser de faïences grand feu une salle à manger de style gothique. On retrouve d’ailleurs le même Lachenal[7] en 1897, occupant l’un des principaux stands de l’Exposition de la Céramique.

Dans le catalogue de l’exposition Guimard de 1992 au musée d’Orsay, Philippe Thiébaut[8] donnait effectivement le stand de Guimard comme étant « entièrement exécuté par […] la Maison Gilardoni et Brault ». Mais dans son livre Guimard, paru en 2003, Georges Vigne[9] pensait au contraire que la localisation du stand de Guimard « juste derrière le stand de Gilardoni et Brault » avait créé une confusion et que ce stand était la création du seul architecte lequel avait certes utilisé les briques émaillées de Gilardoni & Brault mais y présentait en fait des décors exécutés par Bigot.

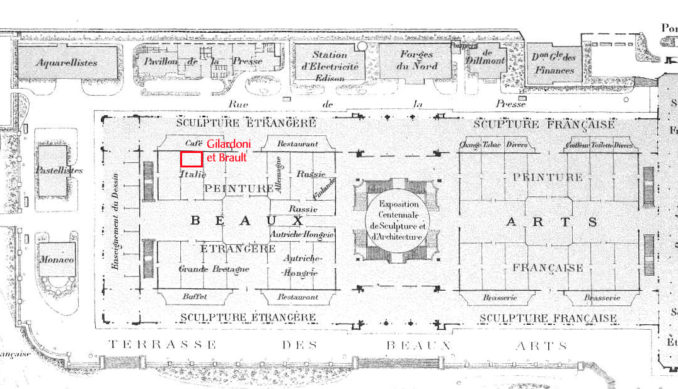

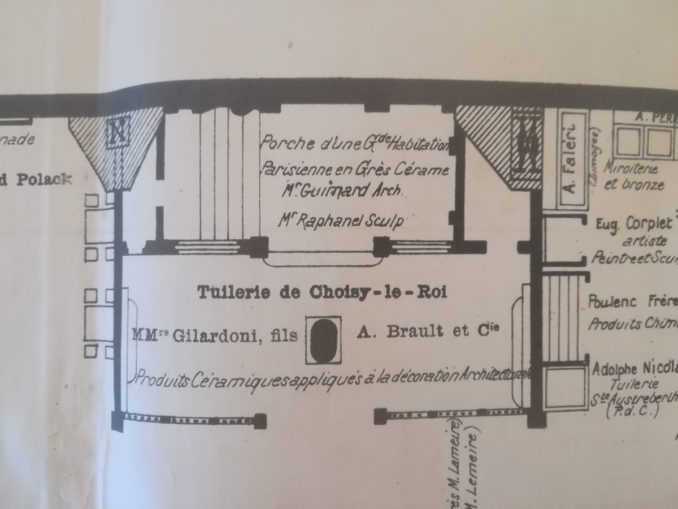

Qu’en est-il en réalité ? Il suffit d’examiner le plan de l’Exposition de la Céramique pour lever toute ambiguïté. Le stand Gilardoni & Brault se trouve contre la paroi nord du Palais des Beaux-Arts.

Localisation fictive du stand Gilardoni & Brault au sein du Palais des Beaux-Arts en 1897, replacée sur un plan de l’Exposition Universelle de 1889. La Seine est à gauche, la Tour Eiffel en bas à gauche et l’avenue de la Bourdonnais au-dessus. Illustration internet.

Le plan l’Exposition de la Céramique[10] montre clairement que le porche de Guimard n’est pas derrière celui de Gilardoni & Brault, mais qu’il se trouve au sein même de celui-ci.

Plan de l’Exposition de la Céramique et de tous les Arts du Feu (détail), 1897. Bibliothèque des Arts décoratifs. Photo Olivier Pons.

Il en constitue même la quasi-totalité puisque le reste du matériel exposé par la tuilerie de Choisy-le-Roy se trouve relégué sur deux minces étagères posées contre les murs latéraux. On en devine une, surmontée d’un plat rond, à droite de la carte postale Le Style Guimard. Le plan signale aussi la présence d’un socle recevant une importante pièce, disposé au centre du stand. Il s’agit probablement du personnage juché sur une tête de sphinx qui a été déplacé sous le porche pour les besoins de la photographie. Il apporte une note décorative historicisante et rappelle que Gilardoni & Brault édite aussi des reproductions de sculptures. Il est probable que les cloisons qui ferment partiellement le stand le long de l’allée jouent également un rôle de présentation des produits de la tuilerie.

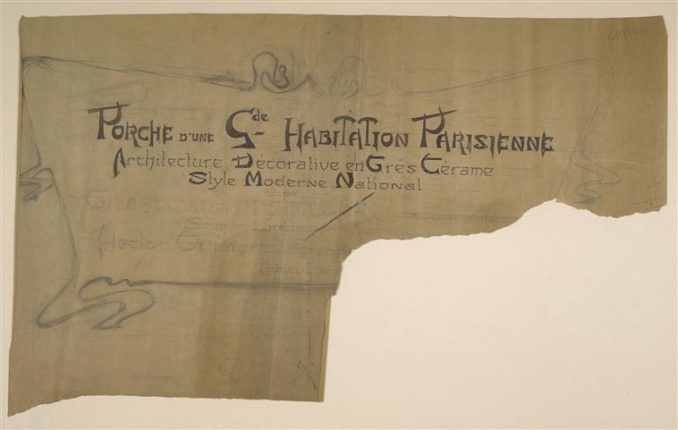

La façon dont les noms et qualités de Guimard et Raphanel sont portés à égalité sur le plan (en plus petit et en italique) montre bien qu’ils sont pour Gilardoni & Brault (mentionné en gras) deux collaborateurs. Si Guimard avait eu la maîtrise complète du projet de porche, il aurait fait mettre son nom en avant et aurait mentionné ceux de Gilardoni & Brault ainsi que de Raphanel de façon plus discrète. D’ailleurs, sur son projet d’enseigne du stand, il en place la réalisation sous sa direction.

Projet pour une enseigne pour le stand Gilardoni & Brault à l’Exposition de la Céramique en 1897. Porche d’une Gde Habitation Parisienne/Architecture Décorative en Grès Cérame/ Style Moderne National/par/Gilardoni Fils et A. Brault Tuilerie de Choisy le Roi/sous la direction de…/Hector Guimard Architecte…/… Encre et mine de plomb sur papier calque, musée d’Orsay, fonds Guimard, GP 1840.

Et six ans plus tard, sur sa carte postale de la série Le Style Guimard, il occulte le nom de Gilardoni & Brault et se hausse de collaborateur de la tuilerie à maître d’œuvre et même maître d’ouvrage du stand. Du fait de la diffusion de cette carte et de la rareté des autres informations, c’est cette version qui a prévalu ensuite.

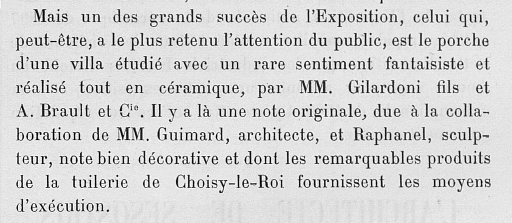

Mais s’il en est besoin, une source qui n’avait pas encore été citée jusqu’ici vient confirmer que c’est bien Gilardoni & Brault qui a l’initiative de ce stand. La revue La Construction moderne, dans son éditorial du 5 juin 1897 annonce l’ouverture récente de l’Exposition de la Céramique. Dans un rapide survol de son organisation et de ses exposants, l’article signale « les produits de la tuilerie de Choisy-le-Roi avec le porche si original de MM. Gilardoni et Brault. » Et dans un second article plus précis, publié le 28 août, on trouve cet éclairant paragraphe :

La Construction Moderne, 28 août 1897, p. 569. Extrait du site Gallica.

Comme le plan de l’exposition, cet article de presse cite le nom du jeune sculpteur peu connu Raphanel[11]. On le retrouve dans la liste des intervenants au Castel Béranger, aux côtés d’un autre sculpteur plus âgé et plus connu, Ringel d’Illzach[12].

Photomontage par infographie d’un extrait de la planche du portfolio du Castel Béranger contenant les noms des intervenants et des entreprises ayant exécutés les modèles.

Par « Exécution des modèles de sculpture » il faut sans doute entendre l’exécution de tous les modèles en relief, qu’il s’agisse de sculptures sur pierre, de staffs, de fontes ou de céramique, qui nécessitent le travail d’un modeleur. À une époque où Guimard ne s’est pas encore doté d’un atelier et d’ouvriers d’art, la création de la totalité des modèles nécessaires au décor du Castel Béranger était tellement immense qu’il n’est pas étonnant qu’il se soit fait seconder. Mais jusqu’où a été l’intervention de ces deux sculpteurs qui sont avant tout des artistes indépendants et non de simples praticiens ? Il est difficile de déterminer s’ils ont pu introduire une part de leur propre créativité dans l’élaboration de ces modèles ou s’ils ont dû se contenter d’un travail plus sommaire consistant à traduire dans les trois dimensions les dessins de Guimard dont ils ont rapidement intégré le style fait d’une matière chiffonnée, bouillonnante avant d’être bientôt plus ordonnée et plus harmonieuse.

À l’appui de la première hypothèse, l’œuvre de Ringel d’Illzach comprend de nombreux masques et une certaine proportion de figures monstrueuses comme celle qu’on retrouve sur les masques des balcons du Castel Béranger.

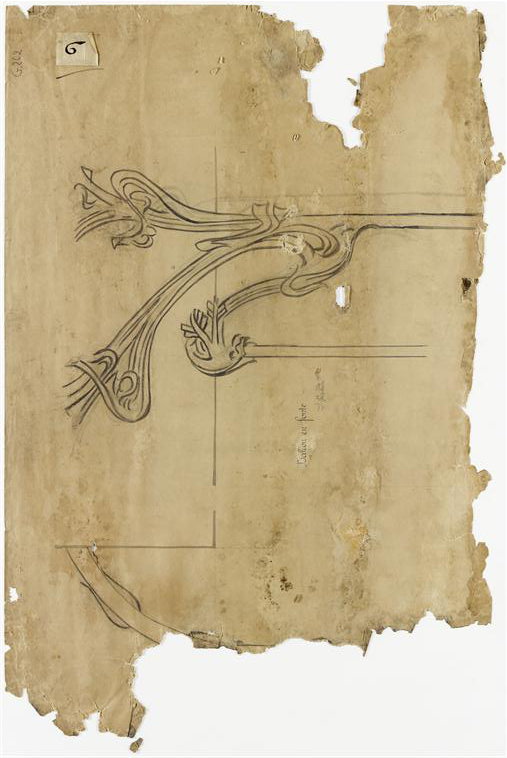

À l’appui de la seconde hypothèse, on trouve dans le portfolio du Castel Béranger, au-dessus de la liste des différentes intervenants, la précision suivante : « Les plans, dessin d’architecture et de décoration (Sculptures, Ferronnerie, Mosaïques, Vitraux, Cheminées, Papiers Peints, Tentures, Revêtements, Grès, Faïence, Ameublements d’intérieurs, Bronzes, etc.) qui forment l’ensemble du “Castel Béranger” ont été composés par Hector Guimard, et sont sa propriété ». L’un des rares dessins connus de l’une des fontes du Castel Béranger, celle d’un support de barre d’appui de croisée, va aussi dans le sens d’une supervision des modèles par Guimard car ce dessin sera traduit en trois dimensions de façon fidèle. On peut toutefois voir que le modeleur a conservé une certaine marge d’initiative dans le détail qui s’est traduit par un enrichissement du relief.

Dessin du support de barre d’appui de croisée gauche du Castel Béranger. Musée d’Orsay, fonds Guimard, GP 262.

Support de barre d’appui de croisée gauche du Castel Béranger. Fonte. Photo auteur.

Il n’est pas non plus très aisé de déterminer la part dévolue à chacun des deux sculpteurs dans les décors du Castel Béranger. Georges Vigne[13], sur la foi de la participation du seul Raphanel au stand de Guimard à l’Exposition de la Céramique lui attribue la totalité des modèles en céramique et donne les modèles de fonte à Ringel d’Ilzach. Cette répartition est la plus probable même si elle n’est sans doute pas absolue et qu’elle ne règle pas non plus la question des sculptures sur pierre et des staffs.

Il nous reste à déterminer la nature exacte de tout ce décor de céramique architecturale. La question se pose dans la mesure où, en 1897, si Gilardoni & Brault peut produire du grès, l’entreprise ne se lancera dans sa commercialisation industrielle qu’après 1900 et le succès de Bigot à l’Exposition Universelle. Nous avons vu que pour le Castel Béranger, on pouvait soupçonner qu’elle a livré de la terre cuite émaillée. Mais pour le stand de l’Exposition de la Céramique la réponse paraît bien être le grès émaillé. Même si la carte postale (de six ans postérieure) mentionne un « Porche en Céramique » et si l’article de La Construction Moderne parle d’un porche « réalisé tout en céramique » sans employer le terme de grès, c’est bien le nom de cette dernière matière qui revient de façon insistante sur le plan de l’exposition ainsi que sur le projet d’enseigne par Guimard. Tous deux mentionnent bien un « Porche d’une grande habitation parisienne en grès cérame[14] ».

Les autres réalisations architecturales en céramique émaillée

Ces décors spectaculaires qui se sont largement épanouis sur ces deux réalisations auront une descendance assez réduite. Nous en retrouverons de semblables sur les linteaux de la villa Berthe au Vésinet (1896). À nouveau une matière mouvante, mais plus ordonnée, semble contenue par des lames de fer qui ont à présent quitté la rigidité orthogonale que nous leur avons connue sur l’hôtel Jassedé et le vestibule du Castel Béranger, pour s’assouplir et se couder. Sans document d’époque et (probablement) sans signature portée sur les panneaux de céramique, il est actuellement imprudent de les attribuer à l’une ou l’autre des entreprises de céramique avec lesquelles Guimard a travaillé jusque là.

Villa Berthe (1896), linteau de la fenêtre du premier étage de la travée centrale de la façade principale. Photo Nicolas Horiot.

Villa Berthe (1896), linteau d’une fenêtre du premier étage des travées latérales de la façade principale. Photo Nicolas Horiot.

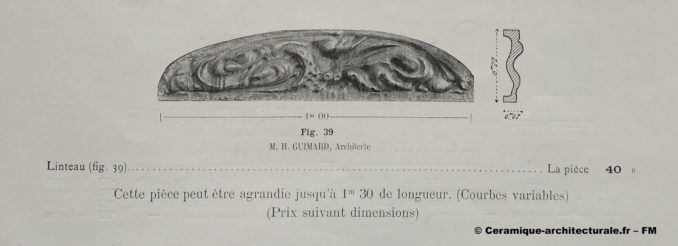

En revanche, un petit linteau aux extrémités arrondies, est plus facile à attribuer. Il possède les mêmes empreintes de doigts que les panneaux du vestibule du Castel Béranger (fournis par Bigot) et nous sommes certain de son édition puisqu’il figure dans le catalogue de Bigot de 1902.

Linteau par Guimard, catalogue Bigot, 1902. Coll. Françoise Mary. Photo © Ceramique-architecturale.fr.

En longueur courante de 1 m, il est vendu 40 F-or, mais il peut être agrandi jusqu’à 1 m 30. Guimard en fera insérer deux exemplaires sur une façade de la petite cour de l’hôtel Deron Levent en 1907.

Cour de l’hôtel Deron-Levent (1907). Les linteaux en grès émaillé sont placés au-dessus de deux fenêtres du premier étage (ici la fenêtre de la salle d’eau). Photo auteur.

Plus tard, lors des travaux d’agrandissement au Castel Val en 1911, Guimard en garnira la longue balustrade en bois de la terrasse joignant la maison au garage.

Balustrade de la terrasse du Castel Val à Auvers-sur Oise (1902-1903) construite en 1911. L’élément photographié est une copie en ciment (de même que la balustrade), mais deux originaux en grès émaillé sont conservés. Photo Nicolas Horiot.

Linteau en grès émaillé édité par Bigot, originellement inséré dans la balustrade de la terrasse du Castel Val à Auvers-sur Oise (1902-1903) construite en 1911. Coll. part. Photo auteur.

Ce linteau édité par Bigot semble proche de deux autres linteaux modelés mais qui sont en réalité différents de lui. L’un est placé au-dessus de la porte de service du côté droit du « Porche d’une habitation parisienne » de 1897 (par Gilardoni & Brault). L’autre, en trois parties, se trouve au sein de l’agence d’architecture de Guimard au Castel Béranger où il surmonte la porte de séparation entre le cabinet de travail et la petite pièce donnant sur le hameau Béranger (ci-dessous). Ce dernier linteau, enserré dans des cornières métalliques, est probablement en grès comme les autres mais pourrait aussi être en lave émaillée.

Linteau d’une porte du cabinet d’architecture de Guimard au Castel Béranger. Détail de la carte postale ancienne n° 10 de la série Le Style Guimard. Coll. part.

Un faîtage très original, mais malheureusement actuellement amputé de ses deux épis, prend place sur la toiture de la villa normande La Bluette à Hermanville-sur-mer. Une vue plus rapprochée permet de voir qu’il s’agit d’une terre cuite rouge qui avec les années a perdu une grande partie de son émail. Il ne peut donc s’agir de Bigot qui ne produit que du grès, mais peut-être de Gilardoni & Brault qui est un fabricant d’accessoires de toiture. Une fabrication locale, par exemple par la poterie du Mesnil de Bavent, est même probable. Son décor est obtenu par des projections aléatoires bleues sur fond blanc, technique très répandue dans la seconde moitié du XXe siècle pour décorer la céramique rustique mais qui est très peu usité aux alentours de 1900.

Toiture et faîtage de la villa La Bluette à Hermanville-sur-mer (Calvados). Photo François Levalet.

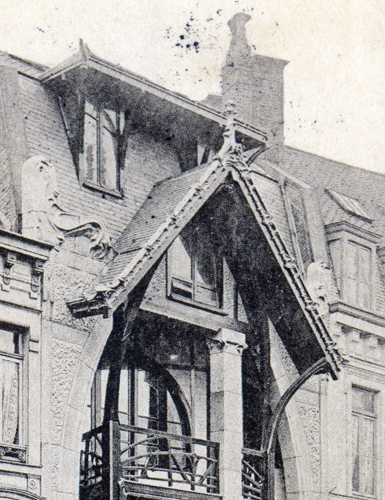

Le décor original (disparu) de l’auvent de la maison Coillot à Lille (1898) est proche de celui du porche du stand de Guimard à l’Exposition de la céramique de 1897 qui possède aussi un épi de faîtage. Il peut donc sans risque être attribué à Gilardoni & Brault.

Auvent de la maison Coilliot à Lille (1898). Carte postale ancienne n° 15 de la série Le Style Guimard, version non colorisée. Coll. D. Magdelaine.

Frédéric Descouturelle avec la collaboration d’Olivier Pons

Nous remercions Mme Françoise Mary qui nous a fourni l’extrait du catalogue Bigot de 1902.

[1] L’exposition Nationale de la Céramique et de tous les Arts du Feu se tient au Palais des Beaux-Arts sur le Champ-de-Mars du 15 mai au 31 juillet 1897 et sera prolongée jusqu’au 5 septembre. Il s’agit de la dernière exposition organisée dans ce bâtiment construit par l’architecte Formigé (1845-1926) pour l’Exposition de 1889. L’édifice sera démoli juste après la prolongation de l’Exposition de la Céramique pour laisser la place aux nouveaux palais qui accueilleront l’Exposition de 1900.

[2] Alexandre Bigot (1862-1927) est chimiste de formation. Il fonde en plusieurs étapes à partir de 1893 son entreprise qu’il établit à Mer (Loir-et-Cher) et qu’il concentre sur la production de grès émaillé, au contraire des entreprises Muller et Gilardoni & Brault qui produisent parallèlement des tuiles, des briques et de la terre cuite émaillée. Elle se développe rapidement, recevant des commandes de nombreux architectes et éditant les créations de nombreux artistes, pour atteindre une dimension industrielle à partir de 1897. Trois ans plus tard elle triomphe à l’Exposition Universelle de Paris et concurrence très sérieusement Muller en renommée auprès des tenants du courant moderne.

[3] L’entreprise Gilardoni & Brault, à Choisy-le-Roy est issue de la maison Garnaud, active depuis le mitan du XIXe siècle et connue pour ses terres cuites architecturales imitant la pierre sculptée. Alphonse Brault reprend l’entreprise en 1871. Il a fait auparavant la connaissance en Alsace d’Émile Muller, chez qui il sera chef de fabrication, et de Xavier-Antoine Gilardoni avec lequel il s’associera en 1880 sous le nom de Gilardoni & Brault. Deux ans plus tard, Alfred Brault, fils d’Alphonse, reprend les rênes de l’entreprise. Après le décès d’Alphonse Brault en 1895, la société devient Gilardoni fils A. Brault et Cie. Alfred Brault se retirant en 1902, la société devient alors Gilardoni fils et Cie et reste florissante jusqu’au début des années dix. Pour plus de précisions on consultera le site céramiquearchitecturale.fr http://ceramique-architecturale.fr/autour-dun-ceramiste/ceramique-choisy-le-roi

[4] Les premiers contacts de Guimard avec la manufacture datent peut-être de cette exposition et déboucheront sur l’édition de trois pièces d’art.

[5] Cette série de cartes postales récapitulant l’œuvre moderne de Guimard est éditée à l’occasion de l’Exposition de l’Habitation au Grand Palais en 1903.

[6] La carte postale de 1903 mentionne « Porche en Céramique d’une Habitation » et les graphismes de Guimard conservés au musée d’Orsay « Porche d’une gde habitation parisienne » (fonds Guimard, GP 1840-1841-1846).

[7] La rencontre avec Guimard date probablement de cette époque et leur collaboration aboutira quelques mois plus tard avec l’édition d’un vase.

[8] Thiébaut, Philippe, Guimard, catalogue de l’exposition présentée au musée d’Orsay en 1992, p. 259.

[9] Vigne, Georges, Hector Guimard, éditions Charles Moreau, 2003, p. 111.

[10] Bibliothèque des Arts décoratifs, réf. T 95/A.

[11] Xavier Raphanel (1876-1957), élève de Falguière, est l’auteur de nombreuses statuettes historicistes et de quelques objets d’art décoratif.

[12] Jean-Désiré Ringel dit Ringel d’Illzach (1849-1916), d’origine alsacienne, également élève de Falguière, a son atelier rue Chardon-Lagache, dans le XVIe arrondissement parisien, à proximité de la zone d’action de Guimard.

[13] Op. cit.

[14] Le terme de « grès cérame » est alors employé par la Manufacture de Sèvres pour le différencier du grès en tant que pierre naturelle. Il doit être compris comme un synonyme de grès émaillé.

Adhésion

En devenant adhérent, vous participez à nos rencontres... et soutenez nos activités !

Adhérer au Cercle Guimard