Le Faubourg Saint-Antoine et l’Art nouveau – Première partie : présentation

S’il a fallu attendre les années 1970-1980 pour que le mobilier Art nouveau soit à nouveau connu et apprécié par le grand public grâce à la publication d’ouvrages généralistes puis spécialisés, le mobilier de ce style produit à Paris au sein du Faubourg Saint-Antoine a doublement souffert de cette méconnaissance. Il a en effet été presque systématiquement ignoré par les redécouvreurs de l’Art nouveau qui ont prioritairement consacré leurs recherches aux personnalités réputées les plus intéressantes, celles qui étaient déjà mises en avant par la littérature spécialisée de l’époque, négligeant de facto tout ce pan de la production jugé d’un intérêt très secondaire.

C’est ce sujet encore très peu exploré et parfois méconnu des spécialistes que nous voulons à présent aborder. Il est beaucoup trop vaste pour être présenté dans son entier et nous nous contenterons donc d’en donner un aperçu. Pour cette série de quelques articles, nous avons fait appel à deux étudiantes dont le travail de recherche universitaire nous a intéressé. Ce premier article, écrit par Ophélie Depraetere, s’appuie sur son mémoire de recherche en Master 2 (sous la direction de Mme Rossella Froissart) qui comporte un important corpus inédit de références iconographiques et bibliographiques. Il présente le quartier du Faubourg Saint-Antoine, son évolution et le constat de son immobilisme à la fin du XIXe siècle. Les articles suivants seront consacrés à son évolution vers la modernité et à plusieurs maisons dont les sources anciennes ont pu être étudiées.

« Tradition, modernisme ; le passant commence à comprendre ce que ces façades disparates lui disaient discrètement : trois siècles d’artisanat, évoluant au rythme de la vie ; les styles succédant aux styles, comme l’électricité succède aux quinquets et au gaz ; les ateliers, gardant leurs murs encrassés, leurs portes disjointes, leurs « sorbonnes » et leurs pots à colle, mais envahis par la machine-outil qui remplace le travail de l’homme ; les magasins, conservant le « portier » traditionnel comme sous Louis XVI, mais lui adjoignant les réclames lumineuses les plus suggestives et les plus modernes ; bref, chaque génération apporte un peu de nouveau[1]. »

Les activités et l’histoire du Faubourg Saint-Antoine fascinent et ont fait l’objet de publications, particulièrement nombreuses tout au long du XXe siècle. Ces témoignages, récits et romans sont la marque de l’intérêt qui a été porté à la vie dans le Faubourg et dans ses ateliers au cours des siècles. Un certain « folklore » du Faubourg participe encore très largement à la vision que l’on s’en fait, concurremment à quelques précieux témoignages oraux qui nous parviennent encore aujourd’hui.

Situé au centre de la capitale et occupant une partie des XIe et XIIe arrondissements, le Faubourg Saint-Antoine est connu depuis plusieurs siècles comme un éminent quartier d’artisanat et un endroit tout à fait singulier où, au milieu d’une étonnante diversité de corps de métiers, ceux gravitant autour du bois ont toujours dominé. Le commerce y était varié, les publicités et les enseignes surchargeaient les façades et dissimulaient les ateliers. Entrepris entre les années 1855 et 1860, les travaux dirigés par Georges Eugène Haussmann (1809-1891) y ont ouvert de larges voies afin d’y faciliter la circulation[2]. Mais malgré ces transformations, le Faubourg Saint-Antoine a su conserver sa physionomie et son esprit ouvrier. La complexité de son histoire, intimement lié à son passé révolutionnaire, a très largement influencé son organisation.

Fig. 1 — Lévy fils et Cie, Paris (éd.), 1680 PARIS (XIIe). — « L’Entrée du Faubourg Saint-Antoine », où figurent la Maison du Confortable, les maisons Crété, Zwiener et le magasin À la fermière, s.d., carte postale ancienne. Coll. part, © eBay. Droits réservés.

La rue du Faubourg Saint-Antoine, qui est un des plus vieux axes de la capitale, est longue de plusieurs centaines de mètres. Souvent nommée « l’artère du quartier », elle relie la place de la Bastille à celle de la Nation. Les rues, cours et impasses qui communiquent entre elles — dans ce que l’on appelle des îlots[3] — caractérisent également ce quartier.

Fig. 2 — J. H. (éd), 85. PARIS. — « Faubourg Saint-Antoine » où figurent les maisons Guérin, Dennery, Roll, Gouffé Jeune, Arnal et Chambry, 1880-1945, carte postale ancienne. Paris, BHVP, côte CPA-4264, © BHVP. Droits réservés.

Fig. 3 — F&F (éd.), « 2002 TOUT PARIS — Rue du Faubourg St-Antoine à la Rue de Charonne (XIe et XIIe arrts) », où figurent les maisons Dennery et Gendre, Brandin, Vrignaud, Sviadocht Frères et Laurent et Collet, 1880-1945, carte postale ancienne. Paris, BHVP, côte CPA-4264, © BHVP. Droits réservés.

Au départ protégé par l’abbaye Saint-Antoine des Champs aux XVIIe et XVIIIe siècles, le Faubourg Saint-Antoine est devenu un véritable lieu privilégié pour les artisans du meuble qui souhaitaient s’y établir[4]. Les nombreuses arrivées au Faubourg et la production de modèles uniques ayant fait l’objet de commandes de prestige lui ont permis de se créer une certaine réputation et de se développer considérablement durant les XVIIe et XVIIIe siècles[5].

Au XIXe siècle, le Faubourg Saint-Antoine a connu de nombreux bouleversements d’ordre politique, social et économique et a été marqué par des crises et des grèves multiples, événements qui ralentissaient toutes les productions et donnaient lieu à de nombreuses manifestations place de la Bastille, « le lieu symbolique par excellence[6] ». Se prêtant davantage à la production de meubles en série, le XIXe siècle a vu de nombreux fabricants élargir leur production afin de répondre aux besoins d’une nouvelle clientèle. Destinés à un public plus large, les meubles produits à la fin du siècle ont davantage répondu aux besoins de confort et de fonctionnalité, à des prix plus abordables[7]. Les demandes et les besoins de la clientèle évoluant, les modes de production ont changé au sein d’entreprises souhaitant produire et vendre plus, parfois aux dépends de la qualité d’exécution. Ainsi dépréciée — et ce dès le début du XIXe siècle — la production du Faubourg Saint-Antoine a souvent eu mauvaise presse et a souvent été décrite comme ayant perdu tout son prestige d’antan. Certaines revues qui émergeaient à la fin du XIXe siècle ont systématiquement méprisé ou ignoré cette production, la considérant comme intrinsèquement moins inventive et de moindre qualité. Le quartier a été décrit dans les sources d’époque comme étant « très en retard » sur la modernité et incapable de produire quoi que ce soit d’intéressant, notamment pour la production de style Art nouveau.

Afin de mieux comprendre l’avènement de la modernité au Faubourg Saint-Antoine, il convient de procéder à une étude à la fois plus large et plus approfondie de sa genèse. Dans sa Technique du décor intérieur moderne publié en 1928, Guillaume Janneau (1887-1981) écrit qu’il est « possible de retracer cette “soif du moderne” et de la situer déjà vers 1850 », notamment avec l’architecte Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879)[8] et son Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle publié en plusieurs volumes entre 1854 et 1868. Viollet-le-Duc va, comme le souligne Bernard Deloche (1944-…), initier un changement de paradigme en considérant l’ornement non plus comme un élément décoratif mais comme un élément structurel[9]. L’Angleterre a également joué un rôle essentiel dans le développement des arts décoratifs notamment avec John Ruskin (1819-1900) et William Morris (1834-1896)[10] qui ont préconisé un art mêlant le beau et l’utile, tout en tâchant de le rendre plus accessible en limitant les coûts de production. De plus, la question de la modernité a émergé vers le milieu du XIXe siècle avec Charles Beaudelaire (1821-1867) écrivant dans son ouvrage Le Peintre de la vie moderne paru en 1863 : « La modernité c’est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l’art, dont l’autre moitié est l’éternel et l’immuable[11]. »

La fin du XIXe siècle a été marquée par de nombreuses créations modernes au sein de plusieurs villes européennes souvent soutenues par un dynamisme économique et/ou politique comme Munich, Berlin, Barcelone, Turin, Budapest, Prague, Moscou ou Glasgow. Dans chacune d’entre elles s’est développé un courant local de l’Art nouveau. Cependant, trois d’entre elles, Nancy, Bruxelles et Paris sont véritablement parvenues à s’imposer sur le devant de la scène artistique « moderne ». Dans les domaines de la verrerie et du mobilier, l’École de Nancy a clairement dominé en matière de production d’art décoratif de style Art nouveau. Mais c’est à Paris, avec l’ouverture précoce en 1895 du magasin-galerie L’Art nouveau par Siegfried Bing (1838-1905) au 22 rue de Provence que l’on situe le premier berceau de l’Art nouveau en France[12]. En créant ce lieu où il commercialisait des œuvres variées d’un bon rapport qualité-prix, Bing s’est certes distingué comme un précurseur, mais avec le risque, en raison de la proportion importante d’œuvres importées de Belgique, d’Angleterre et des États-Unis, d’apparaître aussi comme une tête de pont du marché et du style moderne étranger.

Pendant ce temps, le Faubourg Saint-Antoine a continué à être vu comme peu alerte en matière de production moderne par rapport à ses concurrents provinciaux et étrangers, voire comme réactionnaire. Ces idées reçues ont perduré pendant plusieurs dizaines d’années comme en témoigne Morand qui a voulu le réhabiliter a posteriori dans un article paru en 1927 :

« L’histoire de l’art décoratif, dans ces dernières années, reste à écrire. Jusqu’ici ce qu’on en a dit est tissu d’injustices. Et le Faubourg a eu sa large part. On lui a fait les reproches de s’être ligué contre les novateurs, de les étouffer, de les combattre secrètement. C’est absurde, et un simple tour parmi les meilleures maisons du Faubourg permet de s’en rendre compte. Que ce soit […] chez Mercier frères […], chez Soubrier, chez Gouffé jeune, chez Georges et Gaston Guérin […], chez G. E. et J. Dennery, […] chez Vérot […], chez Chambry, […] chez Epeaux et fils, […] chez Georges Nowak, chez Pérol frères, […] et chez bien d’autres, le meuble et la décoration modernes sont en honneur depuis longtemps[13].

Tout au long du XIXe siècle, la grande majorité des maisons qui se sont succédées au sein du Faubourg Saint-Antoine ont proposé à la vente des modèles historicistes inspirés, entre autres, par la Renaissance et le XVIIIe siècle[14]. Dans le dernier quart du XIXe siècle, la copie dominait si nettement le marché du meuble qu’elle représentait les neuf dixièmes de la production du quartier[15]. Comme nous le verrons plus loin, pour des raisons économiques, le Faubourg s’était littéralement enfermé dans ce type de production. Pourtant, de nouvelles maisons se sont ouvertes avec la volonté de proposer à la vente des modèles exclusivement modernes. Plusieurs personnalités du Faubourg — très peu nombreuses à l’échelle du quartier — se sont en effet battues pour faire évoluer l’art décoratif français avec des modèles résolument modernes. Mais dans la majorité des cas, les maisons œuvrant au Faubourg depuis plusieurs dizaines d’années ont simplement étendu la diversité de leur catalogue en y ajoutant l’Art nouveau. En proposant toutes sortes de productions, le Faubourg Saint-Antoine a ainsi atteint le « summum de son éclectisme[16] » au tournant du XXe siècle.

Un quartier implanté et souverain

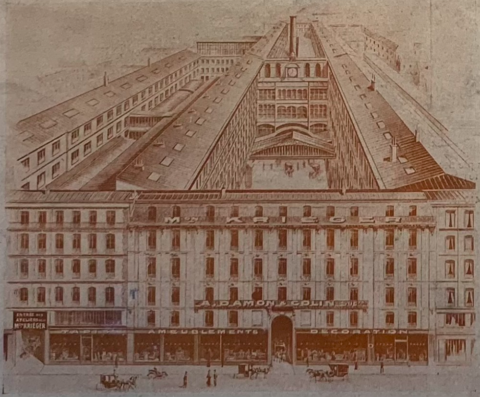

On retrouve au sein du quartier — et davantage dans le dernier quart du XIXe siècle — un monde ouvrier véritablement hétérogène[17]. Davantage de magasins étrangers y avaient ouvert leurs portes, créant ainsi une concurrence directe[18]. Toutes sortes de maisons plus ou moins grandes se côtoyaient et différaient par la taille de leur locaux, leur effectif, leur production, leur chiffre d’affaires ou encore leur rayonnement en France ou à l’international. Certaines d’entre elles, telles Damon & Colin (Krieger), Zwiener, Mercier Frères, Pérol Frères, Gouffé ou encore Soubrier[19], avaient une position dominante.

Fig. 4 — Anonyme, [Façade de la maison principale « Krieger-Damon et Colin successeurs »], s.d. Fabrique d’ameublements dans tous les styles, d’ébénisterie, de tapisserie, de literie, de sièges et de tentures située au numéro 74 de la rue du Faubourg Saint-Antoine. Illustration provenant d’un catalogue commercial. Paris, BHVP, série 120, © BHVP. Droits réservés.

Fig. 5 — Anonyme, « La maison Mercier en 1882 [située au] 80 rue du Faubourg Saint-Antoine », 1882. Paris, BHVP, côte 1-EST-02250, © BHVP. Droits réservés.

Fig. 6 — F. B. (éd.), F. B. 165 PARIS, « Entrée du faubourg St-Antoine » où figurent les maisons Pérol Frères et Guérin, s.d., carte postale ancienne. Coll. part, © Geneanet. Droits réservés.

Fig. 7 — Anonyme, [Façade de la maison « Gouffé Jeune »], vers 1900. Fabrique d’ameublements, de tapisseries et de décorations située aux numéros 46 et 48 de la rue du Faubourg Saint-Antoine. Illustration provenant d’un catalogue commercial. Paris, Bibliothèque Forney, © Forney. Droits réservés.

Fig. 8 — Gondry, Paris (éd.), 450 PARIS — « Un coin de la rue de Reuilly. La Caserne de Reuilly, la Maison d’Ameublement Soubrier », 1908, carte postale ancienne. Paris, Bibliothèque du MAD, fonds Soubrier, © MAD.

Les maisons de moyennes et de plus petites tailles étaient cependant les plus nombreuses. Leur installation dans le Faubourg était bien souvent motivée par le désir d’y développer leur commerce car certains consommateurs, tenants d’un savoir-faire ancré, ne juraient que par cette production et refusaient même de songer à se fournir ailleurs. Le fait qu’ateliers, magasins de vente et usines d’une même maison se trouvaient généralement à une seule et même adresse était perçu comme un gage d’authenticité et l’idée qu’un meuble soit imaginé, fabriqué et vendu au même endroit en faisait toute sa particularité.

De plus, la « trôle » contribuait grandement à l’originalité du quartier depuis déjà plusieurs décennies. Dans son article sur Le Faubourg Saint-Antoine, Philippe Rivoirard a souligné très justement « […] ces expressions mêmes de charabanier et de trôleur, que le lecteur ne comprend pas encore lui prouvent qu’outre toutes ces curiosités, cette ville isolée dans Paris possède des usages à elle et sa langue particulière[20]. » Mot d’argot du Faubourg Saint-Antoine et tiré de la vénerie, la « trôle » dont la signification est « quêter au hasard[21] » était pratiquée par les « trôleurs », ouvriers qui vendaient des meubles sans intermédiaire dans les rues en les disposant sur les trottoirs. Ils disposaient généralement leurs marchandises dans la rue du Faubourg Saint-Antoine avant de poursuivre dans la rue de Charonne ou dans la rue de Montreuil[22]. L’avenue Ledru-Rollin — jusqu’à son croisement avec l’avenue Daumesnil — a par la suite été aussi très convoitée[23].

Fig. 9 — Anonyme, « Les trôleurs : marché aux meubles, avenue Ledru-Rollin », où figure la maison Mercier Frères, 1899, phototypie. Coll. La Bonne Graine, © La Bonne Graine.

À l’époque, ce « marché pittoresque[24]» qui avait généralement lieu le samedi ou le dimanche[25], était mal perçu, à la fois par les maisons de production qui y voyait une concurrence sauvage et par la clientèle qui qualifiait de « camelote » ces meubles de mauvaise facture. Dans la plupart des cas, la pratique de la trôle ne rapportait pas suffisamment d’argent et les trôleurs croulaient souvent sous les dettes. Mais certaines maisons du quartier — grandes ou moins grandes — pouvaient elles aussi pratiquer la trôle[26]. Le Musée Carnavalet conserve dans ses collections, une estampe de Louis Maleste reprenant ce thème. On y voit des trôleurs en train de négocier avec des clients et un amoncellement de meubles dissimulés sous des draps, afin de les protéger au mieux des intempéries. Une nouvelle fois, une maison d’ameublements figure à l’arrière-plan. Il semblerait que ce soit la maison Mercier Frères située au numéro 80 de la rue du Faubourg Saint-Antoine.

Fig. 10 — Louis Maleste (1862-1928), La « trôle » au Faubourg Saint-Antoine, où semble figurer à l’arrière, la maison Mercier Frères située au 80 rue du Faubourg Saint-Antoine], 1891, estampe, gravure sur bois, H. 31,5 cm ; L. 21,6 cm. Paris, Musée Carnavalet, n°inv. G.23305, © Carnavalet. Droits réservés.

Un goût prononcé pour l’historicisme

L’industrie du meuble français, et plus spécifiquement celle du Faubourg Saint-Antoine, devait alors son importance à l’intérêt porté par la clientèle aux modèles d’ébénisterie et notamment à ceux de l’ébénisterie de luxe. Jusqu’en 1870 environ, cette production a été connue et reconnue à travers le monde comme étant la meilleure d’entre toutes. Dès lors, la capitale française était désignée comme « chef d’école de l’ébénisterie[27] ». Elle se distinguait par son extrême finesse, par son utilisation de multiples essences de bois aux propriétés diverses ou encore par l’agencement de ses bronzes d’une rare richesse. Le journaliste Charles Mayet (1850-1920) témoignait d’ailleurs de cette primauté de l’ébénisterie parisienne sur les autres productions :

« Nul[le] part on ne plaque, on n’incruste, on ne marquette un meuble comme à Paris ; nulle part on ne sait sortir aussi habilement d’une planche ou d’un morceau de bois brut la courbe d’un pied de chaise, d’un dossier ou d’un bras de fauteuil de style[28]. »

Cependant, on a commencé à observer aux alentours de 1878 un désintérêt croissant de la part des consommateurs pour ces modèles plaqués fastueux au profit de meubles massifs (aussi appelés meubles sculptés[29]). Majoritairement de style Renaissance, ces meubles étaient beaucoup plus imposants, plus architecturés et abondamment sculptés. Malgré l’extrême richesse et la finesse des contours du meuble d’ébénisterie de luxe, la clientèle a trouvé bien des avantages aux meubles massifs, prisant non seulement leur solidité, mais aussi leur durabilité. Ces modèles demandaient effectivement moins d’entretien et ne risquaient pas de s’altérer en fonction des facteurs environnementaux alors que les placages, laques et vernis étaient facilement soumis à l’écaillement. Mais, de façon générale, marqués par cette « fièvre du bibelot » comme la nommait Gustave Soulier (1872-1937), la demande des consommateurs liée à la copie était telle qu’il était presque inconcevable pour les entreprises du Faubourg de produire des meubles différents. Henri-Auguste Fourdinois (1830-1907) témoignait à ce propos en 1882 :

« […] Nous n’avons plus l’occasion de faire de belles choses : on copie les meubles anciens, les marchands ont plus d’intérêt actuellement à copier les vieux modèles qu’à chercher à créer un genre nouveau ; de cette façon, on ne progresse plus[30]. »

Une majorité des maisons qui peuplaient le quartier à la fin du XIXe siècle y étaient implantées depuis plusieurs dizaines d’années, voire depuis le début du siècle. Elles avaient toujours proposé des copies et des productions qui s’inspiraient de styles anciens. Pour leur part, les maisons de moyennes et de petites tailles se voyaient dans l’obligation de se soumettre au goût de « l’ancien » afin de subvenir à leurs besoins quotidiens. Celles qui auraient tenté de produire autre chose se seraient dirigées vers une faillite assurée. Seules les grandes maisons qui disposaient d’importants moyens pouvaient proposer à la vente des productions bien plus diversifiées et répondre ainsi à l’injonction qui leur était souvent faite : « Qu’ils s’emparent donc d’idées neuves, afin de créer un style en rapport avec ces idées[31] ». Mais même dans cette catégorie plus favorisée, les résistances à la modernisation stylistique étaient tenaces. Grâce à leur équipement en force motrice et l’accès à toutes les machines-outils qui en découlaient, ces maisons pouvaient rentabiliser au maximum leurs investissement en produisant en série et en importante quantité. Elles ont donc accéléré les cadences de production, non seulement aux dépends des conditions de travail des ouvriers, mais aussi de la qualité même du mobilier[32]. Dès lors, pourquoi vouloir prendre le risque de proposer une production qui de toute manière ne se vendrait pas facilement ? Finalement, le public n’avait guère d’autre choix que d’acheter ce qu’on lui proposait comme le soulignait très justement Gustave Soulier :

« Car il ne faut pas oublier que la majeure partie de la clientèle, même de la clientèle éclairée, ne formule guère ses désirs, et qu’elle se borne à choisir, parmi les modèles qu’on lui offre, celui qui lui plaît davantage, ou plus souvent celui qui lui paraît le plus généralement estimé, le plus à la mode[33]. »

Ophélie Depraetere

Dans un prochain article, nous aborderons l’émergence de la modernité puis celle de l’Art nouveau au Faubourg Saint-Antoine.

Actuellement étudiante en master 2 Expertise et Marché de l’art à Sorbonne Université, Ophélie Depraetere est diplômée d’une licence en Histoire de l’art à l’Université de Lille et d’un master 2 recherche en Histoire de l’art à l’École Pratique des Hautes Études (PSL). Soutenu en septembre 2023, son mémoire de recherche porte sur « L’industrie du meuble au Faubourg Saint-Antoine et la recherche de la modernité (1880-1905). » Il recense quarante-deux entreprises du quartier qui se sont adonnées à cette recherche de la modernité entre 1880 et 1905. Parmi celles-ci figurent : À la Fermière, Arbey (Au Vieux Noyer), Au Confortable (Salomon), Au Pitchpin, Balny, Boison, Boverie, Brouhot, Chambry, Colettes Frères, Darras, Dennery, Devouge & Colosiez (Lalande), Dieudonné & Noirot, Epeaux, Forget, Gallerey, Gouffé, Goumain Frères (Roupnel), Guérin, Héring, Hugnet Frères, Jourde, Damon & Colin (Krieger), l’Hygiène moderne, L’intérieur moderne, Le mobilier (L&M Cerf), Lucas & Maugery, Mercier Frères, Nowak, Olivier, Pérol, Peyrottes, Pique, Préau, Roll (Muller), Schmit, Schmitt, Soubrier, Van Den Acker, Verot et enfin Viardot.

Notes

[1] HENRIOT Gabriel, Notre Vieux Faubourg, Paris, Les bibliophiles du Faubourg, 1933.

[2] LUGINBÜHL HARGOUS Odile, Les Ébénistes du Faubourg Saint-Antoine : analyse d’une communauté professionnelle, thèse de doctorat sous la direction de Jean Cuisenier, Paris, École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1981, p. 73.

[3] ROSSI Pauline, « Constructions et démolitions dans le Faubourg Saint-Antoine (1930-1990) », Société française d’histoire urbaine, n° 43, 2015, p. 117.

[4] HITIER Jacques, HEUTTE René, 100 années de création : École Boulle, 1886-1986, Paris, éd. Syros-Alternatives, 1988, p. 18.

[5] LUGINBÜHL HARGOUS, Les Ébénistes du Faubourg Saint-Antoine, op. cit., 1981, p. 66.

[6] DELANOE Hélène, « Le Souverain Faubourg » : le Faubourg Saint-Antoine et les métiers du meuble, Paris, Maison des Sciences de l’Homme, 1987, p. 68.

[7] RIVOIRARD Philippe, « Le Faubourg Saint-Antoine », Paris Villages, n° 6, 1985, p. 37.

[8] JANNEAU Guillaume, Technique du décor intérieur moderne, Paris, éd. Albert Morancé, 1928, p. 17.

[9] DELOCHE Bernard, L’Art du meuble : introduction à l’esthétique des arts mineurs, Lyon, L’hermès, 1980, p. 250.

[10] FROISSART Rossella, Le Groupe de « L’art dans tout » (1896-1901) : un art nouveau au seuil du XXe siècle, thèse de doctorat sous la direction de J.-P. Bouillon, Université Blaise Pascal, 2000, p. 14.

[11] Cf. BEAUDELAIRE Charles, Le Peintre de la vie moderne, 1863.

[12] TROY Nancy, Modernism and the Decorative Arts in France : Art Nouveau to Le Corbusier, Londres, Yale University Press, 1991, p. 3.

[13] Cf. MORAND R., « L’Art moderne au Faubourg », Le Siècle, le 21 janvier 1927.

[14] DION-TENENBAUM Anne, GAY-MAZUEL Audrey, Revivals : l’historicisme dans les arts décoratifs français au XIXe siècle, Paris, Musée des arts décoratifs, 2020, p. 5.

[15] SEDEYN Émile, Le Faubourg Saint-Antoine, Paris, La Renaissance de l’art français, 1921, p. 612.

[16] JANNEAU Guillaume, Technique du décor intérieur moderne, op. cit., 1928, p. 18.

[17] WINOCK, La Belle Époque, op. cit., 1992, p. 136.

[18] NOWAK Georges, dans : Estienne, « Vers un style nouveau », Le Siècle, le 20 mai 1912.

[19] En 2017, les descendants actuels de la famille Soubrier ont fait don de l’intégralité du fonds d’archives de la maison au Musée des Arts Décoratifs de Paris. Constitué de plus de six-cents registres, catalogues, livres de modèles, livres de comptabilité, documents juridiques, dessins, photographies et plans, son ampleur et sa diversité en font une source exceptionnelle pour l’étude d’une des grandes maisons d’ameublement du Faubourg Saint-Antoine.

[20] RIVOIRARD, « Le Faubourg Saint-Antoine », art. cit., 1985, p. 37.

[21] HENRIOT, Notre Vieux Faubourg, op. cit., 1933, p. 49.

[22] MAYET Charles, LaCrise industrielle : l’ameublement, Paris, E. Dentu, 1883, p. 13.

[23] SEDEYN, Le Faubourg Saint-Antoine, op. cit., 1921, p. 612.

[24] FUNCK-BRENTANO Frantz, Bastille et Faubourg Saint-Antoine, Paris, Hachette, 1925, p 46.

[25] LUGINBÜHL HARGOUS, Les Ébénistes du Faubourg Saint-Antoine, op. cit., 1981, p. 73.

[26] PERROT Michelle, Les Ouvriers en grèves, Paris, La Haye : Mouton, 1973, p. 379.

[27] MEYNARD M., Exposition universelle internationale de 1889 à Paris, Rapports de Jury international. Groupe III, Classes 17 à 29, Meubles à bon marché et meubles de luxe, Paris, Imprimerie Nationale, p. 5.

[28] MAYET, La Crise industrielle : l’ameublement, op. cit., 1883, p. 41.

[29] TRONQUOIS, LEMOINE, Rapports du jury international, op. cit., p. 3.

[30] FOURDINOIS Henri-Auguste, « Déposition écrite de M. Fourdinois », dans : PROUST, Antonin, Commission d’enquête sur la situation des ouvriers et des industries d’art, instituée par décret en date du 17 janvier 1882, Paris, Quantin, 1884, p. 30.

[31] Anonyme, « Les meubles à l’Exposition de 1889. Statistique commerciale. Rapport Général », dans Alfred Picard (dir.), Exposition Universelle internationale de 1889 à Paris. Rapport général : Groupe III, Le mobilier et ses accessoires, dixième partie, Paris, Imprimerie Nationale, 1891, p. 16.

[32] FOURDINOIS Henri-Auguste, « Déposition écrite de M. Fourdinois », dans : PROUST, Antonin, Commission d’enquête sur la situation des ouvriers et des industries d’art, instituée par décret en date du 17 janvier 1882, Paris, Quantin, 1884, p. 29.

[33] SOULIER Gustave, « Meubles nouveaux », revue Art et Décoration, tome II, juillet-décembre 1897, p. 105.

Adhésion

En devenant adhérent, vous participez à nos rencontres... et soutenez nos activités !

Adhérer au Cercle Guimard