La Grande Tuilerie d’Ivry — Cinquième partie : Muller tout feu tout flammes

Cette série d’articles consacrée à l’entreprise du céramiste Émile Muller à Ivry et à ses rapports avec le mouvement Art nouveau se conclut par une étude centrée sur sa production de cheminées de style moderne. Nous nous offrons ainsi une escapade en dehors des créations de Guimard puisqu’à notre connaissance celui-ci n’a pas sollicité Muller pour créer et encore moins éditer des objets du décor fixe. Mais nous saisissons l’occasion de cet article pour y révéler l’existence de fausses cheminées d’un modèle bien connu de Muller et dont l’une se trouve au Metropolitan Museum de New York.

Depuis toujours, la cheminée — le foyer — symbolise à la foi le lieu de la vie domestique et la cellule familiale qui se réunit autour d’elle quand elle apporte un peu de confort pendant les mois froids de l’année. Au XIXe siècle, alors que la salle à manger devient la pièce de réception bourgeoise par excellence, sa cheminée est un élément essentiel du décor, même si son rôle fonctionnel diminue à mesure de la progression des innovations que sont le poêle puis la salamandre qui s’adapte devant son foyer et surtout le chauffage central par radiateurs ou par conduits d’air chaud. La cheminée est alors réduite à un rôle de chauffage d’appoint ou de demi-saison. Cependant, ni les propriétaires, ni les décorateurs, ne sont prêts à abdiquer quant à sa présence dans la maison et à son rôle dans la représentation sociale[1].

Les cheminées de style Art nouveau

L’Art nouveau sera le style dans lequel l’aspect formel de la cheminée va littéralement exploser. De 1895 à 1900, les modèles modernes sont peu nombreux et surtout peu visibles car destinés à des intérieurs privés, sans commercialisation en série, à l’exception de quelques rares modèles présentés dans les revues spécialisées ou des salons officiels.

Dans les sections françaises de l’Exposition universelle de 1900, on peut tout d’abord croiser des cheminées dont la structure est encore clairement néogothique ou néo-Renaissance mais dont le décor est simplement modernisé comme celles de William Haensler, de Georges Turck ou du stand des Écoles professionnelles de la Ville de Paris. D’autres cheminées sont clairement de style Art nouveau comme celles des salles à manger de la maison Épeaux et de la maison Dumas, toutes deux du faubourg Saint-Antoine, qui réinterprètent avec surabondance le style naturaliste des nancéiens.

Cheminée de la salle à manger de la maison Dumas, présentée à l’Exposition universelle de Paris de 1900. Actuellement exposée au sein de la villa Cochet (Champagnes Pommery) à Reims. Nous ignorons le nom du céramiste qui a fourni le rétrécissement. Photo auteur.

La cheminée présentée par Louis Bigaux est plus personnelle, tout comme celle d’Henri Bellery-Desfontaine qui fait la part belle à la peinture sur sa grande hotte.

Mais de véritables innovations stylistiques sont aussi présentes à cette exposition, au sein de la classe 66 (décoration fixe des édifices publics et des habitations) avec la cheminée en bois du stand de Pierre Selmersheim et celle de Guimard en fonte bronzée et lave émaillée où structure et décor fusionnent en des formes organiques.

Cheminée du stand de Pierre Selmersheim, présentée à l’Exposition universelle de 1900. Portfolio Exposition de 1900 La Décoration et l’Ameublement, 2e série. Bibliothèque Forney.

Pendant quelques années, des pièces uniques aussi exceptionnelles que la cheminée de la salle à manger Masson à Nancy vont être produites pour des commanditaires fortunés. Elles sont évidemment hors de portée pour l’immense majorité des budgets bourgeois.

Cheminée de la salle à manger de Charles Masson à Nancy par Eugène Vallin et Victor Prouvé, 1903, présentée au musée de l’École de Nancy. Facturée 4683,45 F-or par Vallin, cette cheminée n’a probablement jamais connu de flambée car dès l’origine une résistance électrique est disposée devant son foyer. Photo Philippe Husson.

L’achat d’une cheminée, partie du décor fixe d’une demeure, ne concerne que des propriétaires dans le cas d’une construction neuve ou de la modernisation d’un logement ancien, et non les locataires. C’est pourquoi les ensembles mobiliers vendus sur catalogue par les maisons d’ébénisterie n’en comprennent habituellement pas. Elles en proposent cependant, à des prix très variables. La maison Épeaux, par exemple, qui à la veille de la Première Guerre mondiale n’a toujours pas réussi à vendre sa cheminée d’exposition de 1900, l’affiche sur son catalogue au prix de 4 800 F-or.

Cheminée de la salle à manger de la maison Épeaux au motif de fleurs de pommier en acajou de Cuba et bois d’or, présentée à l’Exposition universelle de Paris de 1900. Coll. part.

Les cheminées Art nouveau en grès émaillé

Même si des ateliers de marbrerie produisent à la chaîne des manteaux de cheminée sculptés de quelques modèles inlassablement répétés, toute fantaisie ou tout simplement toute nouveauté se paie d’autant plus cher qu’un matériau coûteux doit être travaillé par un ouvrier spécialisé. Les fabricants en produits de tuilerie, les fabricants en carreaux de grès émaillé, tout comme les industriels poêliers ont donc vite compris que grâce à la céramique émaillée et tout particulièrement au grès émaillé, ils pouvaient dépasser la simple fourniture de carreaux destinés à garnir les manteaux de cheminée pour fabriquer en série les manteaux eux-mêmes, constitués de quelques éléments facilement assemblés et offrant d’excellentes qualités thermiques. Sur un simple schéma en fer à cheval autour du foyer et avec seulement l’obligation de le surmonter d’une ou de plusieurs tablettes et éventuellement de ménager des emplacements pour les accessoires (pelles et tisonniers), ils peuvent laisser libre cours à l’imagination des créateurs. Ce type d’article est alors d’un rapport suffisamment intéressant pour que la plupart des fabricants lancent sur le marché des modèles de cheminées en grès émaillé de style moderne. Nous en donnons ci-après quelques exemples.

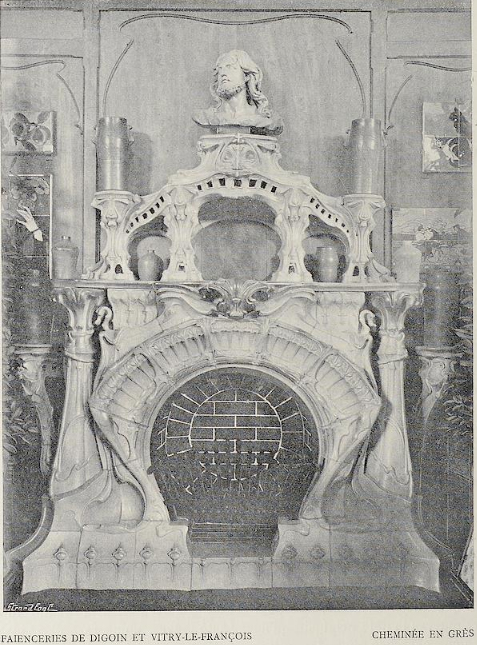

La faïencerie de Sarreguemines, en territoire lorrain occupé par l’Allemagne et qui, pour des raisons commerciales, se cache derrière les noms de ses implantations françaises de Digoin et Vitry-le-François, présente à l’Exposition universelle de 1900 une cheminée en grès émaillé de style Art nouveau due à l’architecte Victor Bury. Le beau motif en corolle de sa partie centrale est malheureusement affaibli par le modelage du reste du manteau, des consoles et des tablettes que la chaleur du foyer semble avoir fait fondre.

Cheminée de Sarreguemines en grès émaillé, présentée à l’Exposition universelle de 1900. Photo internet.

Cheminée identique au musée de la faïence de Sarreguemines. Photo tirée de insming.centerblog.net

Nouveau venu dans le domaine du grès émaillé, Alexandre Bigot à Mer dans le Loir-et-Cher, produit quelques modèles de formes et de coloration plutôt sages. L’un des plus réussis est dû aux nancéiens Henry Gutton et Jacques Gruber. Il est vendu 500 F-or.

Cheminée en grès émaillé de Gutton et Gruber éditée par Bigot. Catalogue Bigot. Coll. part.

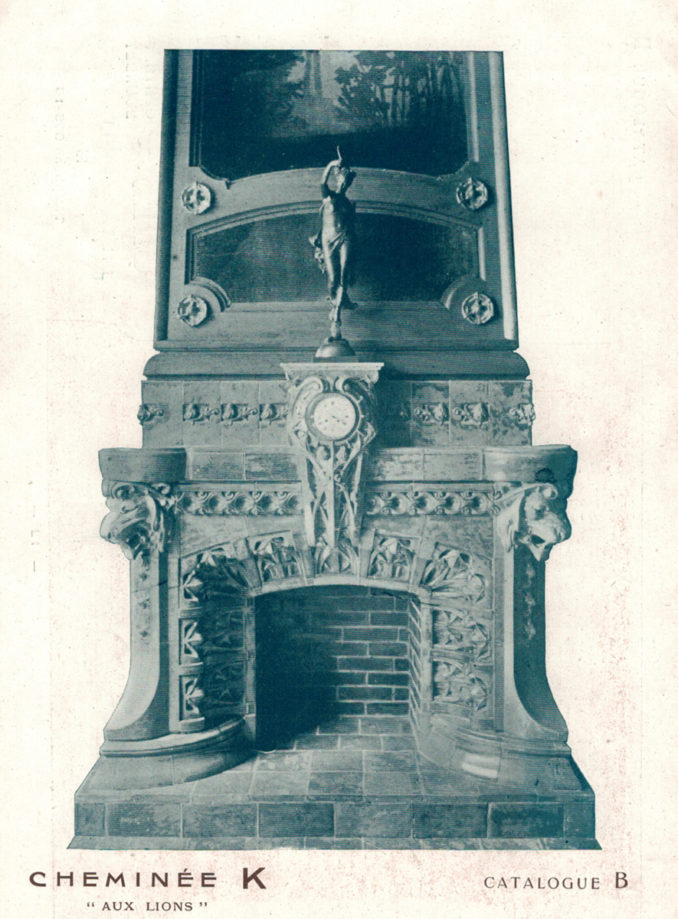

Gentil & Bourdet à Boulogne en banlieue parisienne, entreprise active à partir de 1901, édite un catalogue spécial pour les cheminées qui vise plutôt le moyen de gamme avec des modèles composés de carreaux assemblés et quelques modèles plus ambitieux. Le plus cher comprend sur les jambages deux personnages féminins en ronde-bosse dus au sculpteur Magrou. Nous reproduisons ci-dessous la cheminée K, modèle Aux Lions, vendu 810 F-or avec son équipement complet. Sa console centrale comprend un emplacement pour une horloge.

Cheminée K Aux Lions de Gentil & Bourdet. Haut, 150 cm, larg. à la base 170 cm, prof. à la base 60 cm. Catalogue B Gentil & Bourdet, fumisterie.

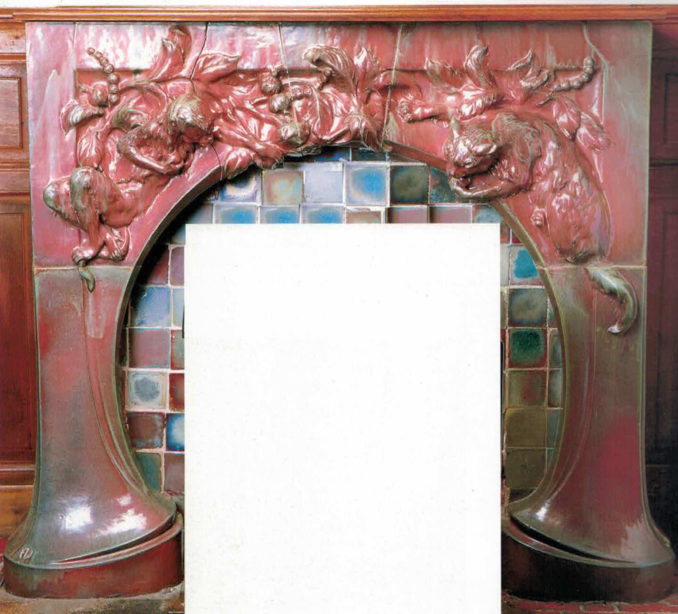

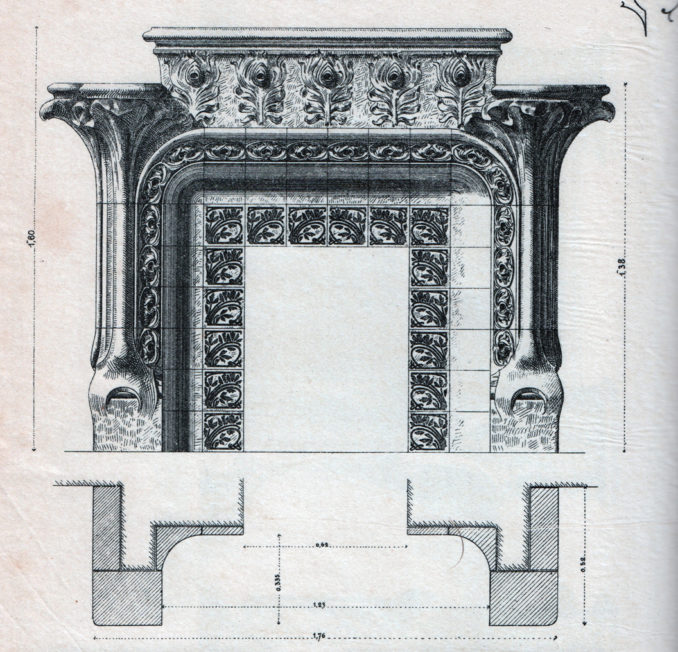

Le fabricant des tuiles et de carreaux Pérrusson & Desfontaines à Écuisse en Saône-et-Loire propose au moins deux modèles de cheminée de style Art nouveau.

Cheminée aux renoncules de Perrusson & Desfontaines en grès émaillé. Haut. 110 cm, larg. 133 cm, prof. 31 cm. Coll. part. Photo du propriétaire.

Gréber à Beauvais dans l’Oise, donne un modèle au décor très serré de fleurs de pavots. Comme pour la cheminée de Perrusson & Desfontaines, les tablettes centrale et latérales ont des niveaux différents qui correspondent aux habitudes de l’époque de disposer au centre une horloge, un important bibelot ou une jardinière et sur les côtés une paire de vases ou de coupes identiques.

Cheminée aux pavots de Gréber en grès émaillé. Haut. 118 cm, larg. 124 cm, prof. 40 cm. Photo extraite du site internet de la société de matériaux anciens Marc Maison à Saint-Ouen.

À partir de 1903, la Sociétés Anonyme des Produits Céramiques de Rambervillers en Meurthe-et-Moselle fait appel aux artistes de l’École de Nancy comme Vallin ou Majorelle pour la création de quelques modèles de cheminées très réussis. Celui du sculpteur Albert Vautrin Le Singe et le chat, créé vers 1907, illustre une fable de La Fontaine.

Cheminée Le Singe et le chat, SAPCR, modèle d’Albert Vautrin, grès émaillé à reflets métalliques cuivrés. Haut. 116 cm, larg. 123 cm, prof. 29 cm. Coll. part. Photo Francine Bertrand.

Les cheminées de Muller et Cie

La Grande Tuilerie d’Ivry est sans doute l’entreprise qui va éditer le plus grand nombre de modèles de cheminées (29 modèles dans le catalogue n° 2 de 1904), en majorité dans le style Art nouveau.

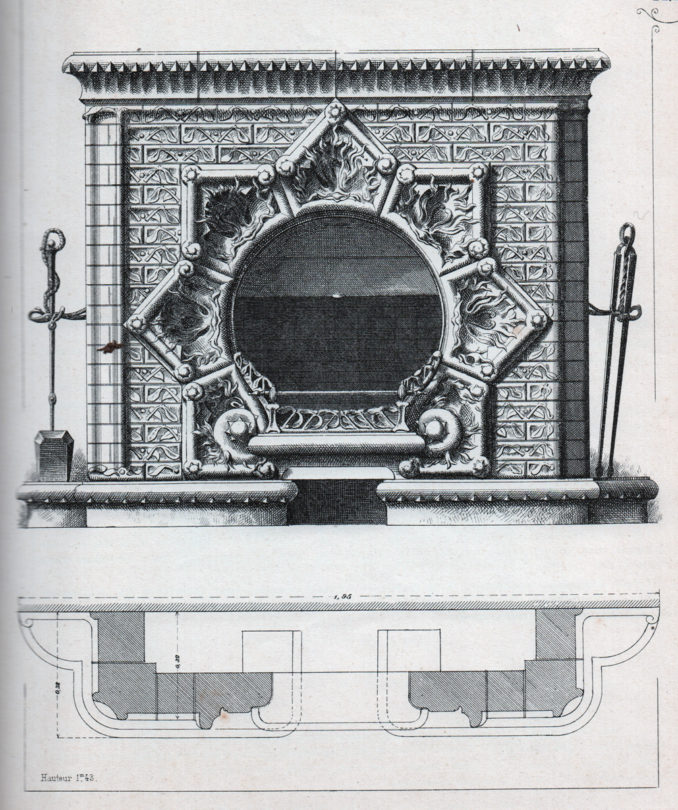

Mais avant de s’adonner sans réserve au style moderne, dans les années 1890, Louis d’Émile Muller est déjà à l’affut des nouveautés qui pourront distinguer sa production de celles de ses concurrents dont les modèles sont très largement de style éclectique. La cheminée « en étoile » de Timoléon Guérin fait partie de ces créations qui montrent une volonté de renouvellement stylistique.

D’aspect formel très classique, la cheminée tire son originalité d’un foyer entouré d’un étonnant motif en étoile à sept branches[2] ouverte dans sa partie inférieure vers le compartiment de récupération des cendres. Ses branches sont décorées de masques enflammés stylisés se terminant chacune par une petite sphère rayonnante évoquant le soleil. Seule concession au répertoire naturaliste, le manteau est entièrement recouvert d’un léger motif au gui qui permet d’adoucir la rigidité de l’ensemble. Elle est proposée en grès flammé ou émaillé avec les accessoires habituels en option, affiche un poids de 370 kg et de belles dimensions. Nous n’avons pas d’information précise sur sa couleur, tout juste une indication donnée par un commentateur de l’époque qui évoque des « tons chauds ».

Cheminée « en étoile » par Timoléon Guérin. Haut. 143 cm, larg. 195 cm, prof. 38 cm. Prix : 500 F-or. Catalogue Muller & Cie n° 2, 1904, pl. 45. Coll. part.

Cette cheminée en grès faisait en effet partie de « La décoration d’une pièce d’une habitation parisienne », nom donné à l’envoi de Guimard au Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts[3] de 1895 qui se tient au palais éponyme du Champ-de-Mars à Paris. Le fait qu’elle soit intégrée au sein de l’ensemble présenté par l’architecte a pu faire penser à certains que Guimard en était l’auteur. Il n’en est rien et la paternité de cette cheminée revient bien au sculpteur Timoléon Guérin. Le catalogue du salon est explicite à ce sujet. Précisant le contenu de l’exposition de Guimard, il donne le nom des auteurs des différents modèles. Si les trois meubles ont bien été « composés » par l’architecte, la cheminée est décrite de la manière suivante : « composée par M. Guérin, sculpteur et exécutée par M. E. Muller ». Les journalistes eux-mêmes ne s’y trompent pas, faisant aisément la distinction entre l’architecte Guimard, responsable de l’envoi et le sculpteur Guérin, systématiquement crédité en tant qu’auteur de la cheminée.

L’exposition de Guimard remporte d’ailleurs un certain succès médiatique. La critique loue ses efforts pour s’affranchir des styles conventionnels, ses idées modernes et les modèles nouveaux qu’il crée ou parraine dans le cas de Guérin. La cheminée est ainsi particulièrement remarquée. À défaut d’afficher le moindre ornement de style Art nouveau — même naissant — l’originalité de son foyer étoilé vaguement orientalisant est le signe selon les commentateurs de la volonté novatrice de son auteur. Guimard étant lui-même en recherche permanente d’idées nouvelles, cette posture ne pouvait que trouver un écho chez lui et l’inciter à s’entourer de modèles nouveaux même s’il n’en est pas l’auteur, a fortiori quand ils émanent d’un collaborateur qu’il n’a pas hésité à mettre en avant. Nous ne savons pas si Guimard a utilisé cette cheminée dans un intérieur mais à l’instar du tympan au coq installé en façade de l’hôtel Delfau, il est tout à fait possible qu’elle ait été installée dans une de ses constructions contemporaines.

La cheminée est reproduite au moins à trois reprises dans les revues de l’époque. Trônant au milieu des meubles de Guimard sur une planche de La Décoration Ancienne et Moderne en 1895 puis illustrant un article de la revue La Grande Dame de la même année.

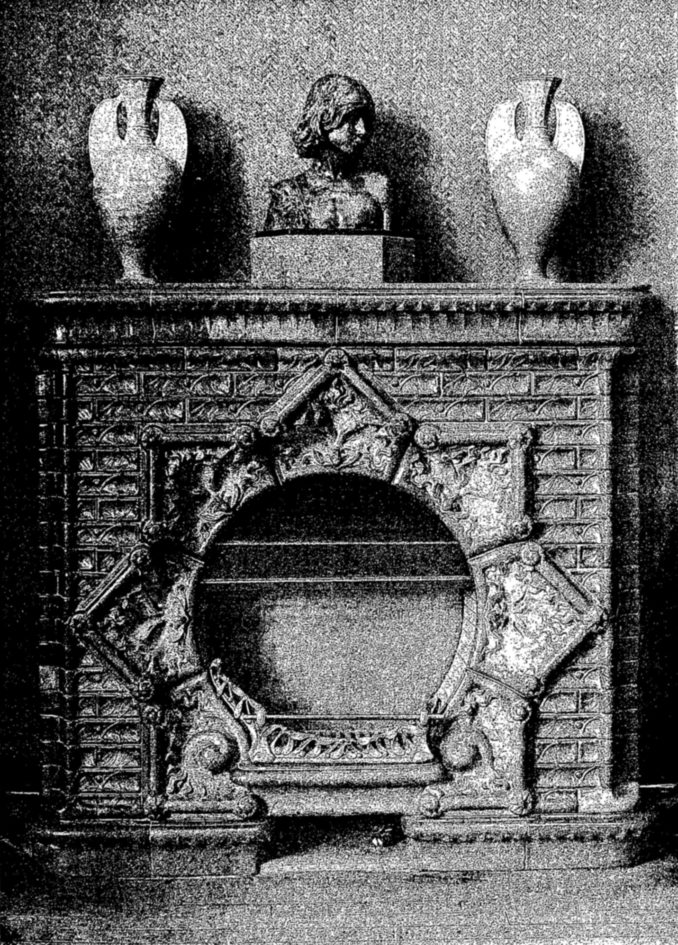

Cheminée « en étoile » par Timoléon Guérin en grès émaillé. Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts. Photo parue dans La Grande dame, revue de l’élégance et des arts, 1895, Les objets d’art aux Salons des Champs-Elysées et du Champ de Mars, p.285. Site internet Gallica BNF.

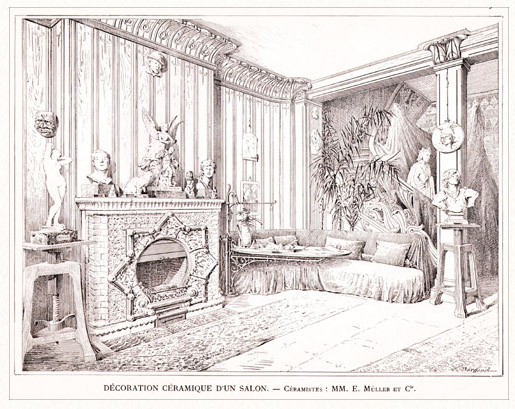

Elle apparaît enfin plus tardivement sur une gravure de La Construction Moderne en 1898, décorant un salon dont on se demande s’il a vraiment existé et qui ressemble plutôt à une vue d’artiste publicitaire pour la maison Muller & Cie. Là encore les légendes des illustrations annoncent clairement Guérin comme l’auteur de la cheminée.

Aménagement d’un salon avec décoration céramique Muller & Cie comprenant la cheminée « en étoile » de Timoléon Guérin. Planche parue dans la revue La Construction moderne, volume de planches, 1897-1898. Photo internet.

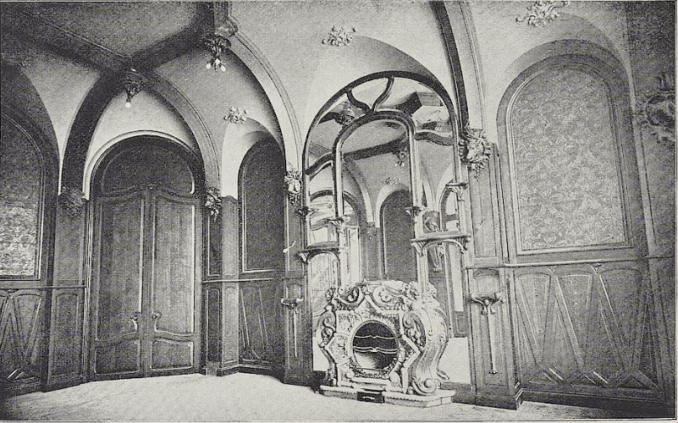

Plus curieuse est son utilisation par l’architecte Xavier Schoellkopf pour orner la salle à manger de l’hôtel particulier qu’il construit en 1898, avenue d’Iéna à Paris (l’actuelle ambassade d’Iran). Ne la jugeant probablement pas assez Art nouveau, il ne garde du modèle initial que son élément le plus original — le motif étoilé — qu’il entoure d’une impressionnante pâtisserie bouillonnante en bois de chêne.

Salle à manger de l’hôtel particulier construit par Xavier Schoelkopf au 4 avenue d’Iéna à Paris. L’Art Décoratif, mai 1899. Coll. part.

Nous préférons retenir le modèle original, preuve des idées esthétiques nouvelles de Timoléon Guérin s’accordant parfaitement avec l’état d’esprit de Guimard.

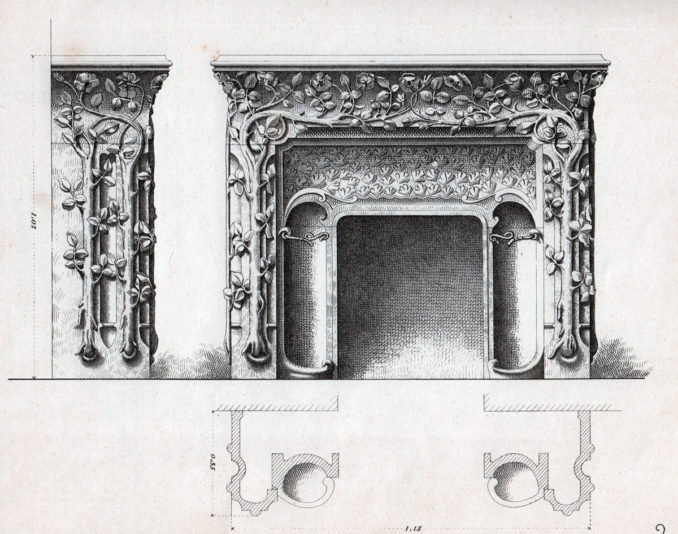

Vers 1897 l’architecte Charles Génuys est l’auteur d’une belle cheminée aux formes classiques dont les jambages et le linteau sont recouverts de branchages fleuris (de roses ?) exposée au salon de la SNBA de 1897. Par sa simplicité et sa nouveauté elle remporte un certains succès chez d’autres créateur puisque Charles Plumet et Tony Selmersheim l’ont utilisée pour deux aménagements de chambres à coucher et qu’un exemplaire se trouvait dans la boutique de La Maison d’Art Lorraine, fondée en 1901 par le nancéien Charles Friedrich pour commercialiser les produits de l’École de Nancy et en particulier les meubles de Camille Gauthier, ainsi que ses propres créations textiles.

Cheminée en grès flammé par Charles Génuys, vers 1897. Vente Sotheby’s, Paris, 16 février 2013, lot n° 75, signé E. Muller dans l’angle supérieur droit. Haut. 105 cm, larg. totale 131,5 cm, prof. 40 cm. Photo Sotheby’s.

Cheminée par Charles Génuys. Haut. 110 cm, larg. du corps 116 cm, prof. totale 40 cm. Prix : 350 F-or. Catalogue Muller & Cie n° 2, 1904, pl. 41. Coll. part.

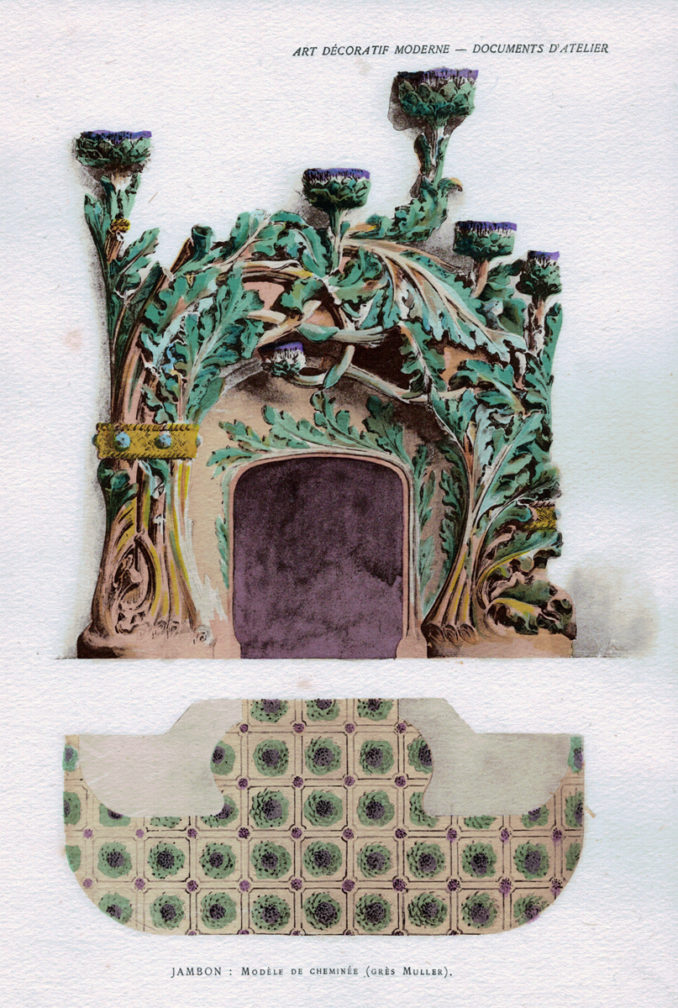

Vraisemblablement dans les mêmes années et avant 1899, Muller & Cie édite l’extravagante cheminée aux artichauts de Jambon[4], plus naturaliste que véritablement Art nouveau, sa composition asymétrique, sa vive coloration et l’impression de fragilité qu’elle peut donner avec ses tiges florales enchevêtrées n’en feront sans doute pas un modèle très répandu, d’autant plus que son prix est assez élevé (1000 F-or). Elle dispose de ses propres carreaux de sol, avec le même motif d’artichaut. Présente sur la planche 40 du catalogue n° 2 de Muller & Cie, cette cheminée a une hauteur de 1 m 85 cm, une largeur à la base de 1 m 54 cm et une profondeur totale de 37 cm. Elle a également les honneurs d’une publication en couleurs dans le portfolio des Documents d’atelier.

Cheminée aux artichauts en grès émaillé par Jambon. Documents d’atelier, 2ème série, 1899, pl. n° 13. Coll. part.

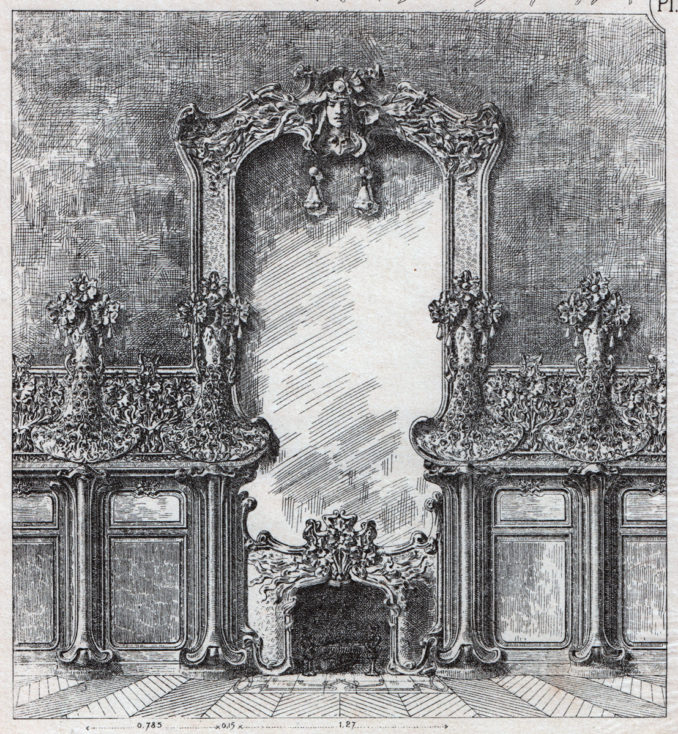

Lors de l’Exposition universelle de 1900, Muller & Cie présente un important décor mural avec éclairage intégré du sculpteur Louis Chalon, comprenant une cheminée basse surmontée d’un grand cadre de miroir, un lambris et une frise aux paons, le tout culminant à 3 m 75. Très chargé et assez peu élégant, cet ensemble démontre la capacité de Muller & Cie à prendre totalement en charge le décor fixe.

Stand de Muller & Cie à l’Exposition universelle de 1900. Portfolio Meubles de style moderne Exposition Universelle de 1900 Sections françaises, pl. 9. Coll. part.

Catalogue Muller & Cie n° 2, 1904, pl. 62. Coll. part. La cheminée seule est vendue 300 F-or, le cadre de glace et deux paons 600 F-or, le motif courant de la frise comprenant un paon et un panneau intermédiaire 150 F-or.

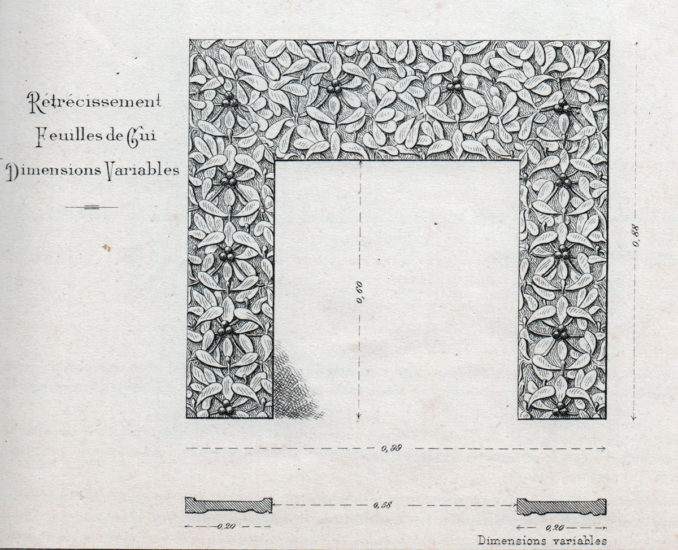

Toutes les créations de Muller qui vont être agrégées au catalogue pendant les quatre années suivantes ne sont pas aussi ambitieuses. Sans pouvoir les dater plus précisément pour la plupart d’entre elles, nous commençons par les modèles les plus simples qui sont des rétrécissements de cheminées pouvant remplacer une banale faïence blanche et dont certains peuvent s’adapter aux dimensions de la cheminée de la clientèle.

Rétrécissement de cheminée au motif de gui aux dimensions variables. Catalogue Muller & Cie n° 2, 1904, pl. 35. Coll. part.

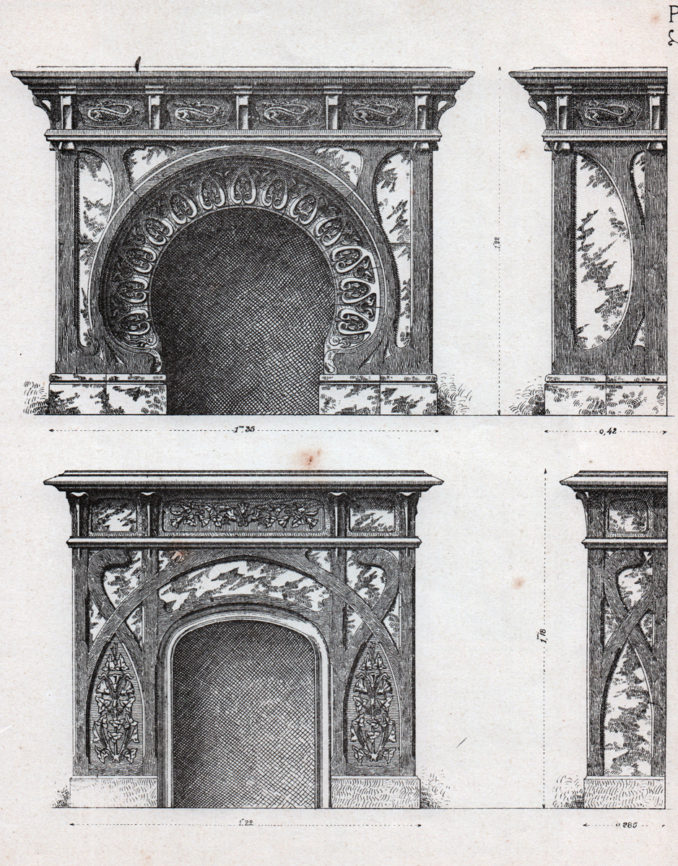

Des cheminées à bâti en bois sobrement menuisé et garnies de plaques de grès émaillé sont assez économiques.

Deux cheminées à bâtis en bois. Dimensions de la cheminée du haut : haut. 122 cm, larg. 135 cm, prof. 42 cm ; dimensions de la cheminée du bas : haut. 118 cm, larg. 122 cm, prof. 28,5 cm. Prix : 350 F-or chaque. Catalogue Muller & Cie n° 2, 1904, pl. 56. Coll. part.

Les cheminées les plus couramment présentées sur le catalogue de Muller & Cie sont entièrement en grès et leur décor est en général réservé à une seule espèce botanique ou animale. Souvent le modeleur s’est servi des tiges de la plante pour animer sa structure.

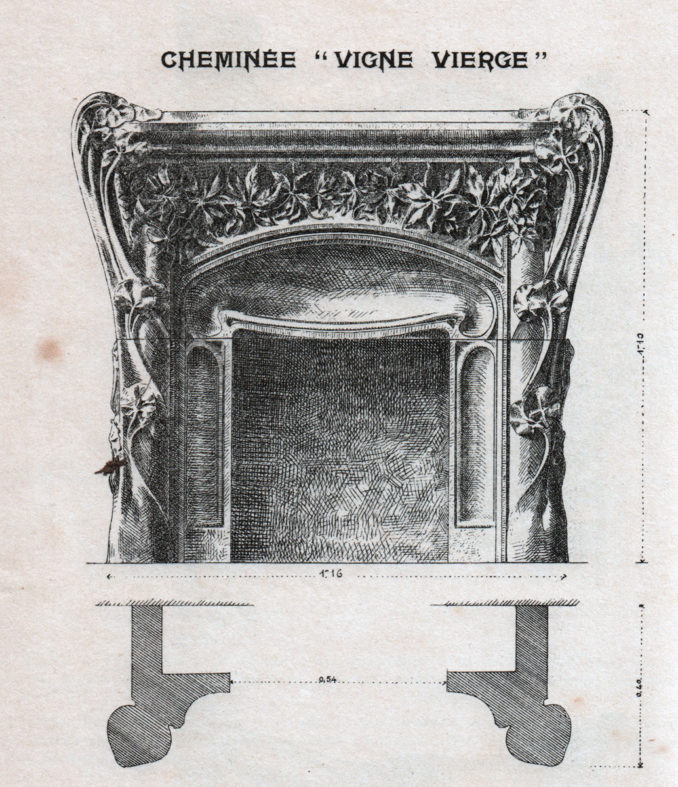

Cheminée Vigne vierge. Haut. 110 cm, larg. 116 cm, prof. totale 40 cm. Prix : 500 F-or. Catalogue Muller & Cie n° 2, 1904, pl. 43. Coll. part.

La cheminée Vigne vierge, photographiée dans un ancien pavillon de chasse à Montmédy. Coll. Part.

Cheminée Chardons et dahlias. Haut. 122 cm, larg. 147 cm, prof. totale 40 cm. Prix : 600 F-or. Catalogue Muller & Cie n° 2, 1904, pl. 43. Coll. part.

Cheminée Plumes de paon. Haut. 180 cm, larg. 176 cm, prof. totale 33,5 cm. Prix : 900 F-or. Catalogue Muller & Cie n° 2, 1904, pl. 44. Coll. part.

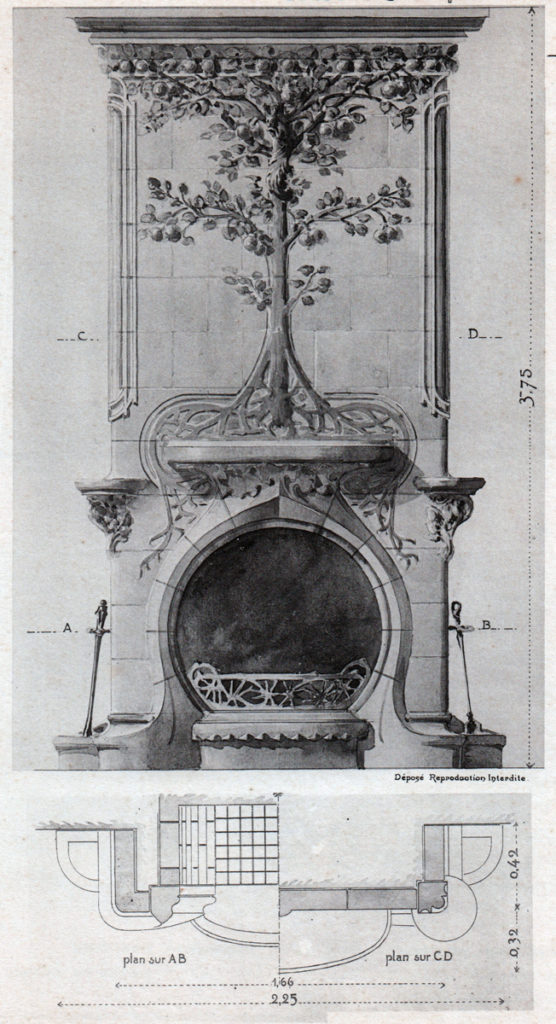

Mis à part son motif décoratif d’un écureuil grimpé sur un arbre dont les racines entourent la tablette centrale et son foyer arrondi, la très grande Cheminée à l’écureuil a une structure bien classique avec un manteau et une hotte rectiligne.

Cheminée à l’écureuil. Haut. 375 cm, larg. 225 cm, prof. totale 72 cm. Prix : 1200 F-or en terre cuite blanche, 2000 F-or en grès flammé ou grès émaillé. Catalogue Muller & Cie n° 2, 1904, pl. 56 bis. Coll. part.

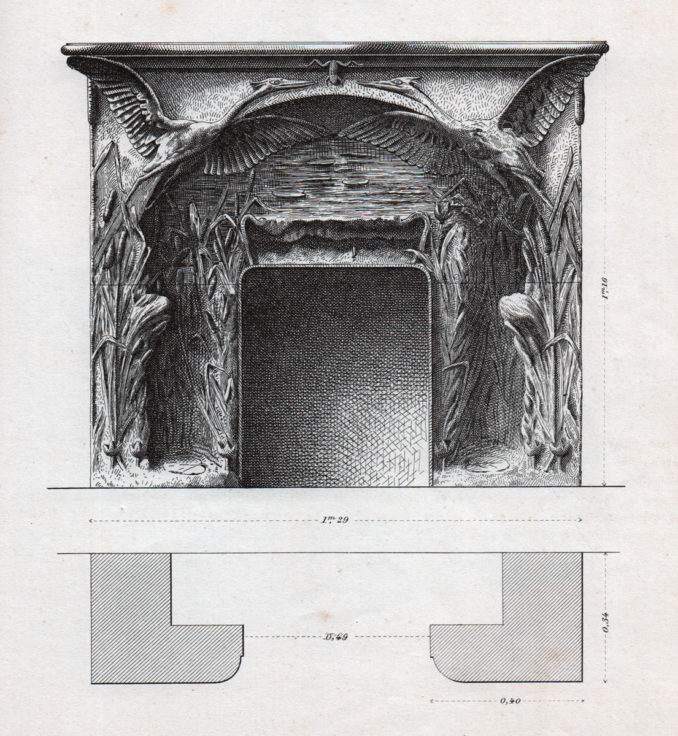

Un nombre conséquent de modèle est dû à des artistes reconnus, comme le sculpteur Edouard Navellier (1865-1944), auteur de nombreux bronzes animaliers. Sa cheminée aux deux hérons se disputant une grenouille est parée d’émaux verts et cuivrés. Elle est signée « E. Muller » « E. NAVELLIER » et datée de « 1900 » sur le pied gauche.

Exemplaire de la cheminée aux hérons par Édouard Navellier, provenant d’une villa rue Félix Faure à Nancy. Vente Yan Le Mouel, Drouot Richelieu, salle 16, lot n° 124, 7 avril 2014.

Cheminée aux hérons par Édouard Navellier. Haut. 116 cm, larg. 129 cm, prof. 34 cm. Prix : 500 F-or sans les accessoires. Catalogue Muller & Cie n° 2, 1904, pl. 54. Coll. part.

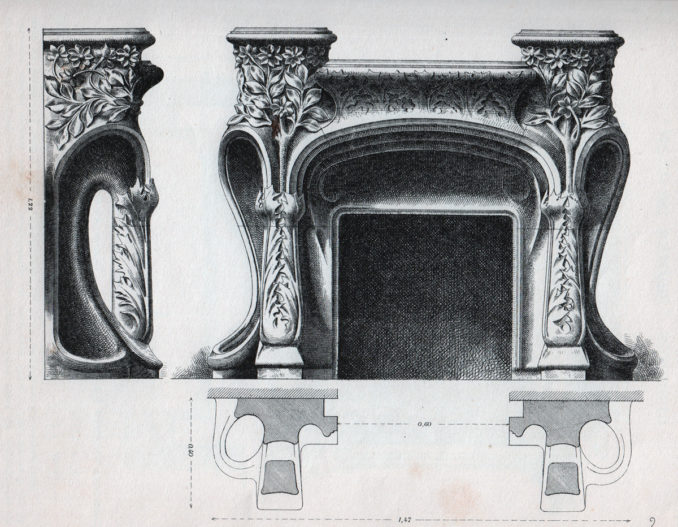

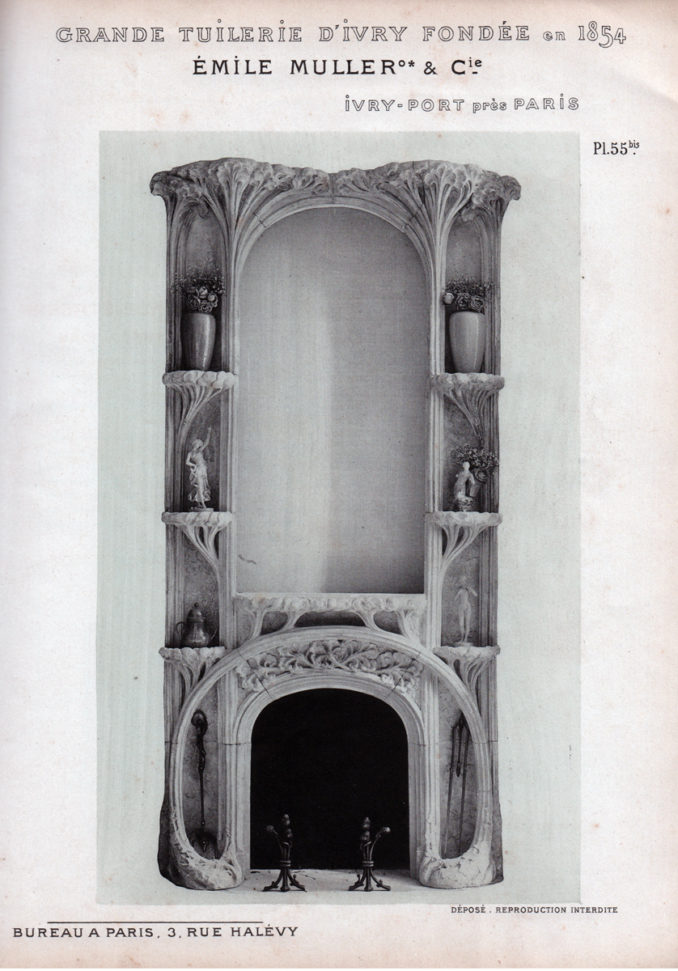

L’un des modèles les plus spectaculaires est la Cheminée-étagère de Léon Bénouville (1860-1903), un architecte diocésain discret mais très impliqué dans l’émergence de l’Art nouveau. Elle est pourvue d’un haut cadre de miroir dont les montants, les étagères et le couronnement sont les tiges florales issues du manteau de la cheminée.

Cheminée-étagère par Léon Bénouville. Haut. 270 cm, larg. 130 cm, prof. 28,5 cm. Prix : 800 F-or sans la glace. Catalogue Muller & Cie n° 2, 1904, pl. 55 bis. Coll. part.

Le nancéien Eugène Vallin s’en inspirera pour son modèle de cheminée aux fougères édité par Rambervillers à partir de 1903.

Cheminée en grès émaillé par Eugène Vallin. Stand de la SAPCR à l’exposition de l’École de Nancy aux galeries Poirel en 1904. Carte postale ancienne. Coll. part.

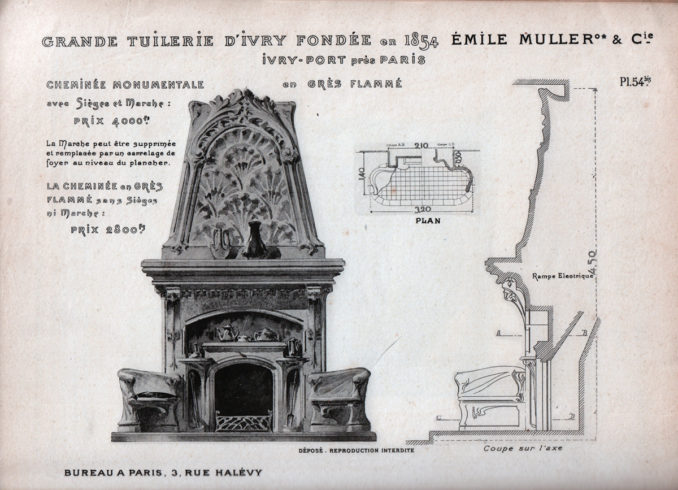

Le modèle le plus ambitieux sorti par Muller est celui qui est tout simplement désigné sous le nom de Cheminée monumentale. Comme son nom l’indique, elle ne peut être placée que dans une salle au très haut plafond. Dans sa version complète, elle comprend une marche et deux sièges disposés de part et d’autre du foyer. Son prix la met alors au niveau des cheminées de prestige en bois et en pièce unique dont il a été question en début d’article.

Cheminée monumentale en grès flammé. Haut. totale avec la marche 450 cm, larg. 320 cm avec les sièges (210 cm sans les sièges), prof. 140 cm avec les sièges (50 cm sans les sièges). Prix : 4000 F-or (2800 F-or sans la marche et les sièges). Catalogue Muller & Cie n° 2, 1904, pl. 54 bis. Coll. part.

Sans certitude, et malgré le fait qu’aucune marque n’ait été retrouvée sur les modèles connus, nous attribuons finalement à Muller & Cie, la cheminée au chat faisant le gros dos dont nous avons déjà parlé à deux reprises.

Cheminée au chat faisant le gros dos (version étroite) en grès flammé, possiblement éditée par Muller & Cie. Haut. 108 cm, larg. 113 cm. Photo extraite du site internet de la société de matériaux anciens Marc Maison à Saint-Ouen.

Son émaillage brillant et nuancé est proche de ceux qui sont employés chez Muller & Cie et surtout, nous avons eu connaissance d’un modèle encore en place dans son lieu d’origine, en banlieue parisienne, et qui repose sur des carreaux de sol du modèle Quart de cercle, édité sous le n° 507 du catalogue Muller & Cie.

Carreaux n° 507 Quart de cercle du catalogue Muller & Cie, au pied d’un exemplaire de la cheminée au chat faisant le gros dos. Coll. part. Photo du propriétaire.

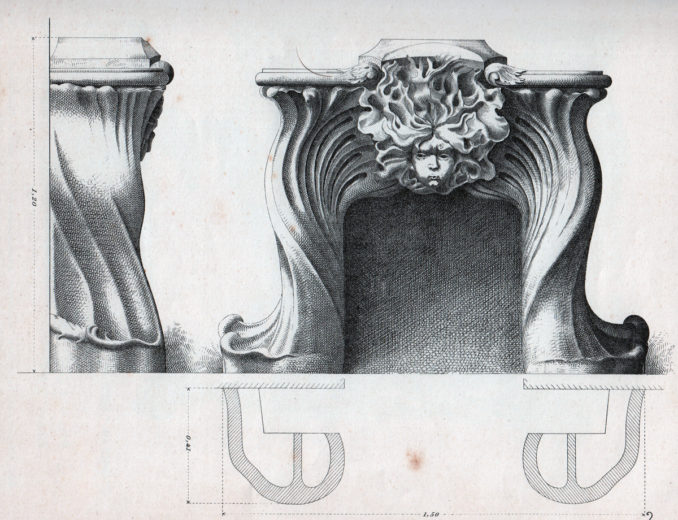

La cheminée Les Flammes

Nous terminons cette revue des cheminées Muller & Cie par le modèle Les Flammes qui n’est ni le plus complexe ni le plus cher mais qui est certainement l’un des plus réussis grâce à sa forme totalement mouvementée en adéquation parfaite avec son thème décoratif. Pour une fois, ce n’est pas une espèce végétale ou animale plus ou moins arbitrairement choisie qui est célébrée, mais ce sont deux éléments, l’air et le feu, qui s’expriment avec ce visage joufflu qui souffle sur les flammes pour les activer. Ce symbolisme illustratif est bien sûr des plus immédiats mais aussi des plus efficace en prenant possession de l’entièreté de l’objet. En quelques années, on est passé de la représentation de flammèches disposées sur le pourtour d’un motif géométrique orientalisant pour la cheminée de Timoléon Guérin, à celle d’une torche et du souffle qui la fait naître.

Les Flammes paraissent donc à la planche n° 42 du catalogue Muller & Cie, mais alors que ce dernier est habituellement précis sur les attributions, aucun auteur n’est mentionné pour cette cheminée.

Cheminée Les Flammes en grès flammé ou émaillé, version profonde. Haut. 120 cm, larg. 150 cm (ou 145 cm dans la version moins profonde), prof. 41 cm (ou 27 cm dans la version moins profonde). Prix : 300 F-or. Catalogue Muller & Cie n° 2, 1904, pl. 42. Coll. part.

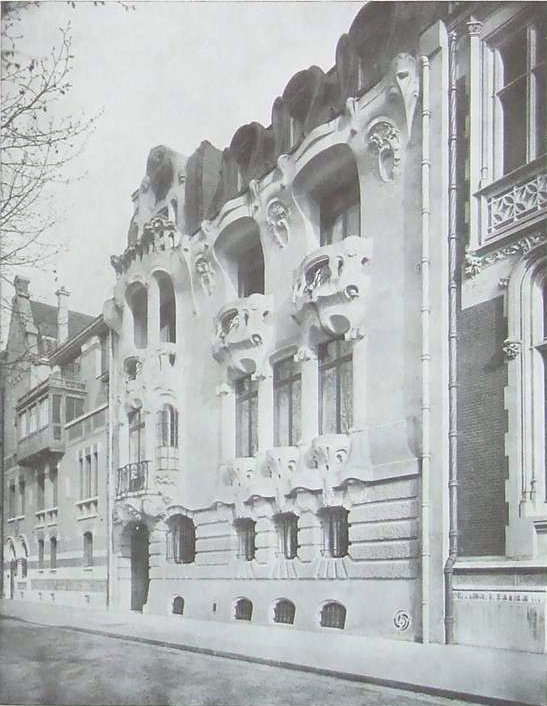

La date et les circonstances de création de cette cheminée ne sont pas encore totalement éclaircies. Il est couramment admis qu’il s’agit d’une création de l’architecte Xavier Schoellkopf pour l’hôtel particulier de la chanteuse Yvette Guilbert. Dix ans après ses débuts et fortune faite grâce à une carrière bien menée à la fois artistiquement et financièrement[5], cette dernière s’est fait construire un hôtel particulier au 28 bis boulevard Berthier en 1899-1900 par Xavier Schoellkopf, l’un des architectes modernes les plus en vue. La photo de la façade, les plans et quelques vues intérieures paraissent dans deux numéros de la revue La Construction moderne en 1902, sans montrer de cheminée Les Flammes. Les photographies connues de l’aménagement intérieur révèlent un décor néogothique ou éclectique.

L’hôtel Yvette Guilbert par Xavier Schoellkopf, 1899-1900, 28 bis boulevard Berthier à Paris. La Construction moderne, 1902, n° 32.

Une photographie ancienne de la cheminée Les Flammes apparaît sur un document reproduit au chapitre Schoellkopf dans le volume III consacré au mobilier de la série The Paris Salons, paru en 1996. Ces volumes sont des compilations de documents anciens, dirigées par l’historien américain Alastair Duncan, souvent d’un grand intérêt mais dont l’exactitude bibliographique est toute relative. Le texte de la légende est « Fireplace for the residence for Madame Yvette Guilbert, in collaboration with Monsieur Rouilère (sic), sculptor. La Société des Artistes Français, 1902 ».

Photographie de la cheminée Les Flammes dans un intérieur. Au sol, on retrouve le carreau Quart de cercle de Muller & Cie. The Paris salons, vol. III, p. 504.

Marcel Rouillère (1868-1932) est bien le sculpteur qui collabore régulièrement avec l’architecte Xavier Schoellkopf, lequel expose effectivement au Salon des Artistes Français[6] en 1902 mais n’y présente pas de travaux en rapport avec l’hôtel d’Yvette Guilbert. Si la photographie ci-dessus semble avoir été prise au sein d’une demeure particulière plutôt que dans une exposition, il n’est pas impossible qu’il s’agisse effectivement d’un complément décoratif de l’hôtel de la chanteuse.

Ce modèle de cheminée Les Flammes figure dans deux très belles collections publiques d’Art nouveau. La première est celle du Musée départemental de l’Oise (MUDO) à Beauvais.

Cheminée Les Flammes en grès flammé par Muller & Cie. Musée Départemental de l’Oise. Photo internet.

La seconde cheminée appartient à la collection des Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles. Elle provient par dation en 2006 de la collection Gillion Crowet. Anne-Marie et Roland Gillion Crowet, eux-mêmes grands collectionneurs d’Art nouveau, l’ont acquise dans les années 60 après sa revente sur le marché parisien.

Cheminée Les Flammes en grès émaillé par Muller & Cie dans la collection Gillion Crowet. Photo extraite du livre L’Art nouveau retrouvé. Droits réservés.

Détail de la cheminée Les Flammes en grès émaillé par Muller & Cie dans la collection Gillion Crowet. Photo auteur inconnu. Droits réservés.

Il en existe d’autres modèles mais qui, nous allons le voir, ne sont que des copies. Nous en connaissons deux exemplaires.

Le premier est tout simplement dans les collections du très réputé Metropolitan Museum of Art de New York, sous le numéro d’inventaire 2010-406a-c. Il a été offert par la Iris and B. Gerald Cantor Foundation en 2010.

Copie d’une cheminée Les Flammes de Muller & Cie, exposée au Metropolitan Museum of Art de New York. Haut. 116.8, larg. 127 cm, prof. 24.1 cm. Photo extraite du site internet du Metropolitan Museum of Art. Droits réservés.

Un émaillage aux couleurs trop vives et peu nuancées et une retenue malhabile dans le modelage de la forme du manteau donnent une impression générale défavorable qui se confirme avec l’examen d’une photo rapprochée du motif central. La tranche de la tablette centrale est plane au lieu d’avoir le volume complexe de l’original. Le visage est quasi inexpressif au lieu de froncer les sourcils en soufflant. Et enfin le modelage de chevelure de feu est d’une rare maladresse.

À gauche, la cheminée du Metropolitan Museum of Art de New York. À droite, la cheminée des Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles. Droits réservés.

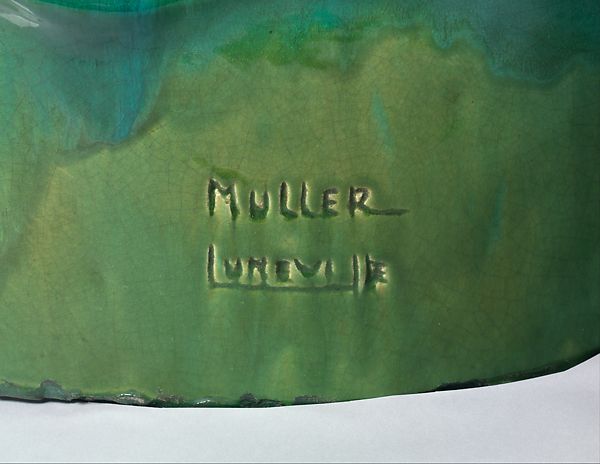

Mais le plus beau reste à venir… Pour parfaire son œuvre, le modeleur a tenu à y apposer une signature de Muller. Malheureusement, sans doute peu versé dans l’histoire de l’art, il a recopié une des signatures de la verrerie des Frères Muller[7] à Lunéville, signature utilisée d’ailleurs après la Première Guerre mondiale. Conservant la mention de « Lunéville » dont on reconnaît la traverse très allongée de la lettre L, il a toutefois jugé plus prudent de supprimer le mot « Frères ».

Détail du pied gauche d’une copie d’une cheminée Les Flammes de Muller & Cie, exposée au Metroplitan Museum of Art de New York. Photo extraite du site internet du Metropolitan Museum of Art. Droits réservés.

Confronté à ce léger problème, plutôt que de se demander pourquoi un modèle céramique de Muller & Cie à Ivry se trouvait signé par un Muller lorrain, de surcroit verrier, le Metropolitan Museum of Art a préféré dans sa notice établir que Désiré, l’un des frères Muller, avait également pratiqué la céramique. Si l’on sait que Désiré Muller (1877-1952) est l’un des deux frères Muller qui ont été présents pendant quelques années à la verrerie du Val Saint-Lambert en Belgique, il n’a jamais été question d’une quelconque activité de sa part dans le domaine de la céramique.

Un second modèle de cette copie de cheminée, en tous points identique à celui de New York (mis à part les couleurs de l’émaillage) s’est vendu le 25 mai 2013 à Nancy, tout près de Lunéville. Mais la cheminée n’était pas physiquement présente à la vente, se trouvant vendue sur désignation puisque « démontée », elle « se situ[ait] en région parisienne ». La notice la donnait comme étant d’Émile Muller tout en précisant bien qu’elle était « signé Muller et situé Lunéville » mais aussi que « la variante était dans la résidence de Mme Yvette Guilbert ».

Copie d’une cheminée Les Flammes de Muller & Cie, vente de l’étude Teitgen à Nancy, 25 mai 2013. Haut. 119 cm, larg. 114 cm, prof. 23.5 cm. Photo étude Teitgen sur internet. Droits réservés.

Cette cheminée a été achetée par la célèbre galerie Macklowe de New York, spécialisée dans l’Art nouveau qui l’a exposée avant de la vendre rapidement en 2014. Elle se trouve donc actuellement en collection privée.

La copie de cheminée Les Flammes de Muller & Cie, vendue à Nancy et achetée par la galerie Macklowe de New York, lors de son exposition à Palm Beach, Floride, en février 2014. Photo internet. Droits réservés.

Mais ce n’est pas fini… Car même quand on est un musée internationalement reconnu comme celui de Bruxelles, on se doit de tenir compte des notices du Metropolitan Museum of Art. Abandonnant l’attribution de leur cheminée à Muller & Cie correctement déterminée par les Gillion Crowet, les Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique ont donc cru bon de recopier la notice du Metropolitan Museum of Art et d’attribuer la cheminée au fameux Désiré Muller de Lunéville, alors qu’il y a fort à parier que le cachet E. Muller/Ivry figure au revers de ses éléments.

À notre connaissance, le Musée départemental de l’Oise résiste encore et persiste à conserver à sa cheminée Les Flammes son attribution à Muller & Cie…

Frédéric Descouturelle avec la participation d’Olivier Pons

Bibliographie :

La Décoration ancienne et moderne, 1895.

Séveran, Juste, Les objets d’art aux Salons des Champs-Élysées et du Champ de Mars, La Grande dame, revue de l’élégance et des arts, p. 285, 1895.

Meubles de style moderne Exposition Universelle de 1900 Sections françaises et étrangère publiés sous la Direction de Th. Lambert Architecte, porftolio, Charles Schmid éditeur, s.d.

Forthuny, Pascal, Le meuble à l’Exposition — ses évolutions, son avenir, Le Mois littéraire et pittoresque, décembre 1900.

La Construction moderne, n° 32 et 33, 1902.

Catalogue Muller & Cie n° 2, 1904.

Manuel d’application des grès de Gentil & Bourdet, s.d.

Grès de Gentil & Bourdet, fumisterie, catalogue B.

Guilbert, Yvette, La Chanson de ma vie, 1927.

Duncan, Alastair, The Paris Salons, vol. III : furniture, Antique collector’s club, 1996.

Bertrand, Francine, Grès flammés de Rambervillers, Art nouveau dans les Vosges, catalogue de l’exposition au musée départemental d’art ancien et contemporain d’Épinal, 1997.

Maillard, Anne, La Céramique architecturale à travers les catalogues des fabricants, 1840-1940, éditions Septima, 1999.

L’Art nouveau retrouvé à travers les collections Anne-Marie Gillion Crowet, éditions Skira et Seuil, 1999.

[1] L’absence de cheminée dans la salle à manger de l’hôtel Mezzara par Guimard, sans doute décidée dès la conception du décor, est une exception suffisamment notable pour être signalée. Elle ne nous étonne pas outre mesure de la part d’un esprit aussi pragmatique que celui de Guimard qui lui fait par exemple abandonner l’idée d’un escalier d’honneur au sein de son propre hôtel particulier pour ne pas perdre de place.

[2] Nous nous garderons de tout interprétation symbolique hasardeuse…

[3] La SNBA, fondée en 1861, tient l’un des deux salons officiels.

[4] Peut-être s’agit-il du peintre et décorateur Marcel Jambon (1848-1908) spécialisé dans les décors de théâtre ?

[5] Dans ses mémoires, La Chanson de ma vie, la chanteuse ne fait aucune allusion à son hôtel particulier ni à son décor.

[6] Le Salon de la Société des Artistes Français, héritier du Salon de l’Académie Royale créé par Colbert pour Louis XIV, est l’autre salon d’exposition officiel.

[7] Après avoir été pour certains d’entre eux ouvriers chez Gallé à Nancy, les frères Muller se sont établis à Lunéville, à 25 km de Nancy, pour y créer en 1897 une verrerie qui va concurrencer celle de Gallé, au grand dam de ce dernier qui estime avoir été volé de ses secrets industriels par Henri Muller qu’il désigne dans une lettre comme le « misérable qui mène la bande ».

Adhésion

En devenant adhérent, vous participez à nos rencontres... et soutenez nos activités !

Adhérer au Cercle Guimard