La Grande Tuilerie d’Ivry — Seconde partie : Muller et l’Art nouveau

Cette série d’articles consacrés à l’entreprise du céramiste Émile Muller à Ivry donne un aperçu de ses créations dans le domaine de l’Art nouveau. Le premier article résumait l’historique de l’entreprise. Dans ce second article nous abordons plus précisément les collaborations avec les artistes et les architectes de ce mouvement artistique. Les troisième et quatrième article s’intéresseront aux éditions de modèles d’Hector Guimard chez Muller & Cie et le cinquième au secteur des cheminées.

Après le décès d’Émile Muller en 1889 au lendemain de l’Exposition universelle, la direction de l’entreprise échoit à son fils Louis d’Émile Muller. Ce dernier développe un secteur artistique en éditant des artistes contemporains et en intensifiant les relations avec les architectes pour la création de nouveaux modèles qui seront édités ou non.

L’hôtel particulier dit La Pagode édifié dans un style japonais en 1895-1896 par l’architecte Alexandre Marcel pour le directeur du Bon Marché, au 57 rue de Babylone à Paris, en est un bon exemple. Seule une partie du décor en grès émaillé se retrouve sur le catalogue.

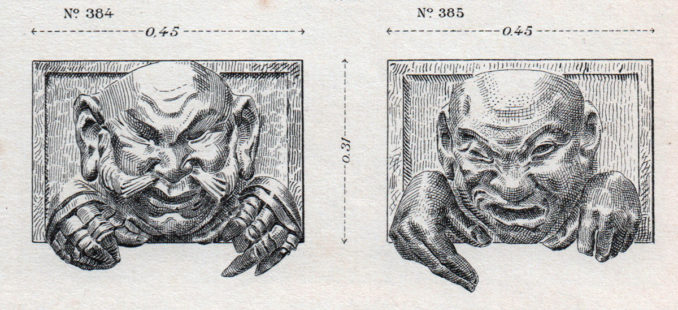

Deux panneaux du décor de La Pagode, architecte Alexandre Marcel, 1895-1896, 57 rue de Babylone, Paris. Catalogue Muler et Cie n° 2, 1904, pl. 15. Coll. part. Chaque panneau : 12 kg ; terre cuite rouge ou blanche : 15 F-or ; terre cuite émaillée : 30 F-or ; grès non émaillé : 20 F-or ; grès émaillé : 40 F-or.

Parmi les jeunes créateurs qui entrent en relation avec Muller & Cie, beaucoup vont participer de près ou de loin au mouvement artistique de l’Art nouveau, tourné vers l’art décoratif et l’architecture. Leur travail va générer un grand nombre de nouveaux modèles qui sont susceptibles pour certains d’être réemployés par d’autres. Il est donc essentiel pour une entreprise telle que la Grande Tuilerie d’Ivry de se maintenir au goût du jour et de pouvoir fournir sans retard ceux des architectes, entrepreneurs et décorateurs qui ne sont pas eux-mêmes des créateurs mais qui désirent donner à leur travail un aspect moderne. Les catalogues Muller & Cie vont donc intégrer un nombre conséquent de modèles de style Art nouveau.

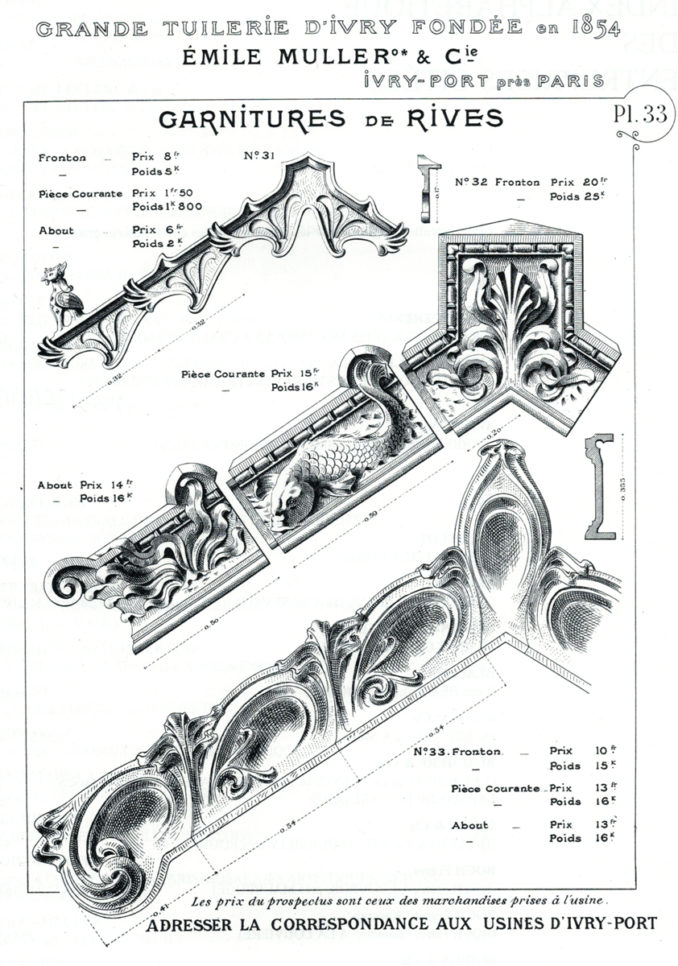

Le catalogue n° 1 qui comprend les matériaux de construction avec les briques et les tuiles, s’enrichit de modèles dans lesquels l’Art nouveau fait une apparition discrète à la planche 33 avec deux modèles de tuiles de rives et frontons qui encadrent un modèle plus traditionnel néo-Renaissance. Il s’agit de modèles non signés par un architecte et qui ont donc été achetés à un artiste industriel anonyme.

Tuiles de rives du catalogue Muller & Cie n° 1, pl. 33. 1903. Reproduction d’après La Céramique architecturale à travers les catalogues des fabricants, p. 167.

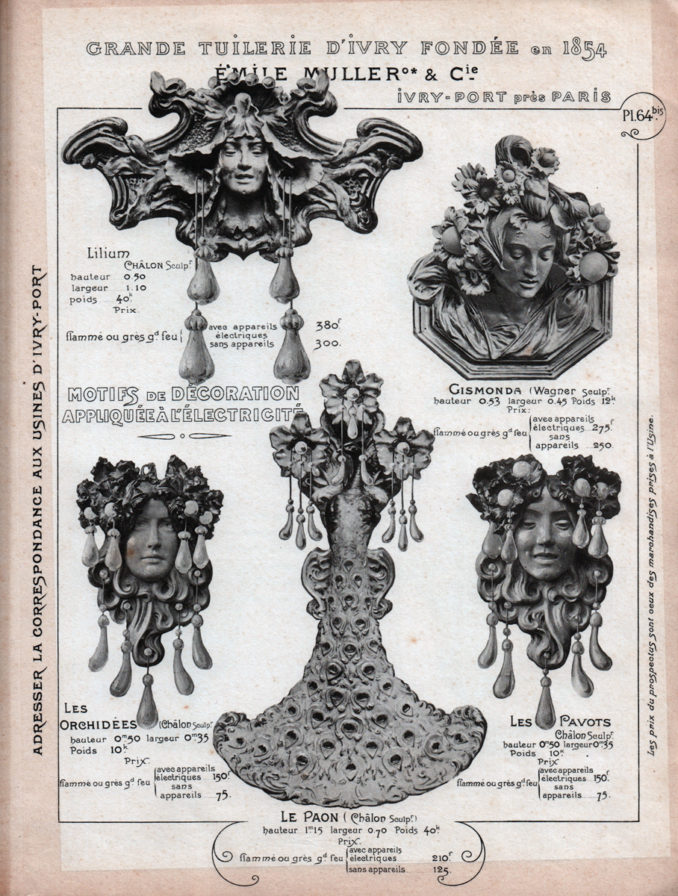

Nous nous appuierons plus volontiers sur le pléthorique catalogue n° 2 de 1904, essentiellement consacré aux produits destinés au décor architectural extérieur et intérieur, mais qui comprend aussi des vases, des objets d’art et des bibelots. On y retrouve de nombreux artistes connus et parmi ceux qui travailleront dans le courant de l’Art nouveau on peut citer les sculpteurs Pierre Roche, Ringel d’Illzach, Jean Dampt, Timoléon Guérin ou Louis Chalon.

Décor muraux céramiques avec appareillages électriques par Louis Chalon. Catalogue Muller & Cie n° 2, 1904, pl. 73. Coll. part.

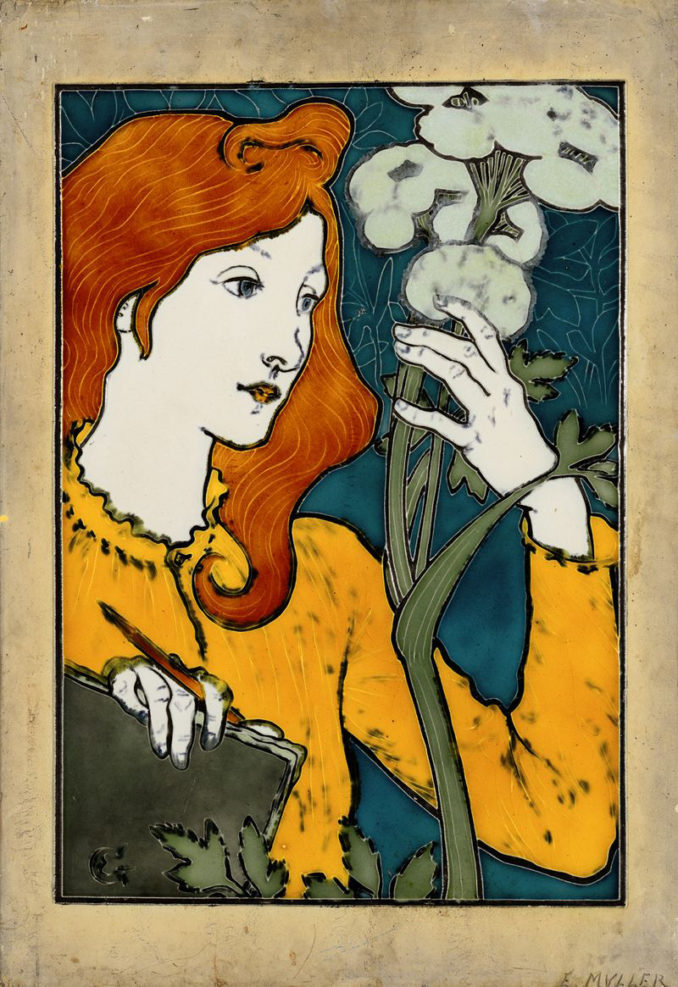

Le dessinateur Eugène Grasset (1845-1917) fait éditer par Muller plusieurs de ses illustrations initialement reproduites sous forme de lithographies.

Plaque en grès émaillé Muller & Cie d’après l’affiche d’Eugène Grasset pour le Salon des Cent en 1894. Dim. : haut. 61 cm, larg. 41,7 cm. Ancienne coll. Yves Plantin. Photo Art Auction, 2015.

Plaque en grès émaillé Les Heures d’après Eugène Grasset. Dim. : haut. 46 cm, larg. 18 cm, prof. 2,5 cm. Coll. part. Photo tirée du catalogue de l’exposition L’Art nouveau la Révolution décorative, Pinacothèque de Paris, avril-septembre 2013, éditions Skira, 2013. Il s’agit d’une version en petite dimension puisque le catalogue Muller n° 2 de 1904 en présente une grande version à la pl. 30 bis, d’une hauteur de 2,05 m, largeur 80 cm, poids 150 kg, livrée en trois pièces assemblées dans un cadre de fer, ainsi que le mécanisme d’horlogerie pour 500 F-or.

Les artistes de l’École de Nancy disposent de plusieurs entreprises de céramistes aptes à éditer leurs créations : les frères Mougin, la SAPCR de Rambervillers ou Keller & Guérin à Lunéville. Néanmoins les réalisations des entreprises parisiennes ne sont pas rares dans la capitale lorraine grâce à l’origine nancéienne de François Eugène Bourdet (de Gentil & Bourdet) ou au réseau amical parisien de ceux qui ont fait leurs études à Paris comme Louis Majorelle, Jacques Gruber ou un certain nombre d’architectes. Cependant Muller & Cie paraît être très peu représentée dans le domaine de l’Art nouveau nancéien. Nous connaissons néanmoins l’édition de deux paires de grands vases, La Vigne et Le Blé créés par le sculpteur Alfred Finot pour compléter le décor de la salle à manger de Charles Masson[1]. Sans doute initialement confiés aux frères Mougin, ces modèles seront très probablement repris par Charles Masson en raison d’un différend financier et demandés à l’entreprise Muller & Cie. Celle-ci en exécutera des tirages avec couverte au dioxyde de titane colorée à l’oxyde de fer et à l’uranium. Ces tirages sont tout à fait honorables mais bien inférieurs en qualité à ce que les frères Mougin ont pu obtenir sur les mêmes modèles grâce à la subtilité des colorations de leur émaillage.

Vase Le Blé, grès émaillé, modèle vers 1905 par Alfred Finot, tirage Muller & Cie. Haut. 67,5 cm, larg. max 53 cm. Musée de l’Ecole de Nancy, donation Eugène Corbin, 1935 ou donation Marie Masson, 1938. Restauration par Hortense de Corneillan, 2007. Photo auteur.

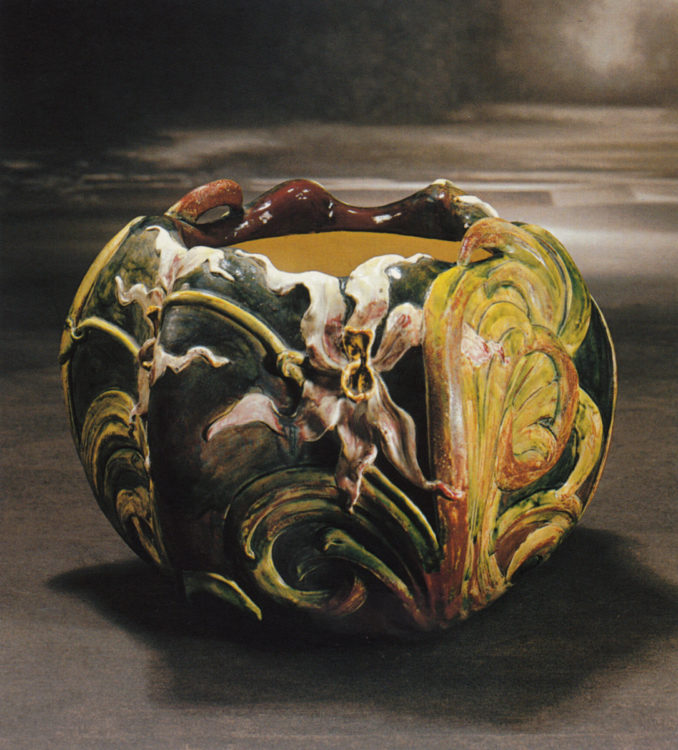

Le bruxellois Philippe Wolfers[2] (1858-1929) fait également éditer certaines de ses créations dans le domaine de la céramique par Muller & Cie. C’est le cas du cache-pot Orchidée présent sur le catalogue n° 2 de 1904 à la pl. 51 et au n° 364. D’un poids de 35 kg, et d’une hauteur de 38 cm, il est décliné en terre cuite blanche (75 F-or), en terre cuite émaillée (125 F-or), en grès non émaillé (100 F-or) et en grès émaillé (150 F-or).

Cache-pot Orchidée par Philippe Wolfers. Design museum, Gand. Photo studio Claerhout. Droits réservés.

Louis d’Émile Muller est également en contact avec les architectes et les décorateurs qui font naître et vivre le style Art nouveau, au premier rang desquels Charles Plumet, Jules Lavirotte, Léon Bénouville, Alban Chambon et Pierre Selmersheim, Georges Malo. Nous en donnons ci-dessous quelques illustrations. Le cas d’Hector Guimard sera traité à part dans un prochain article.

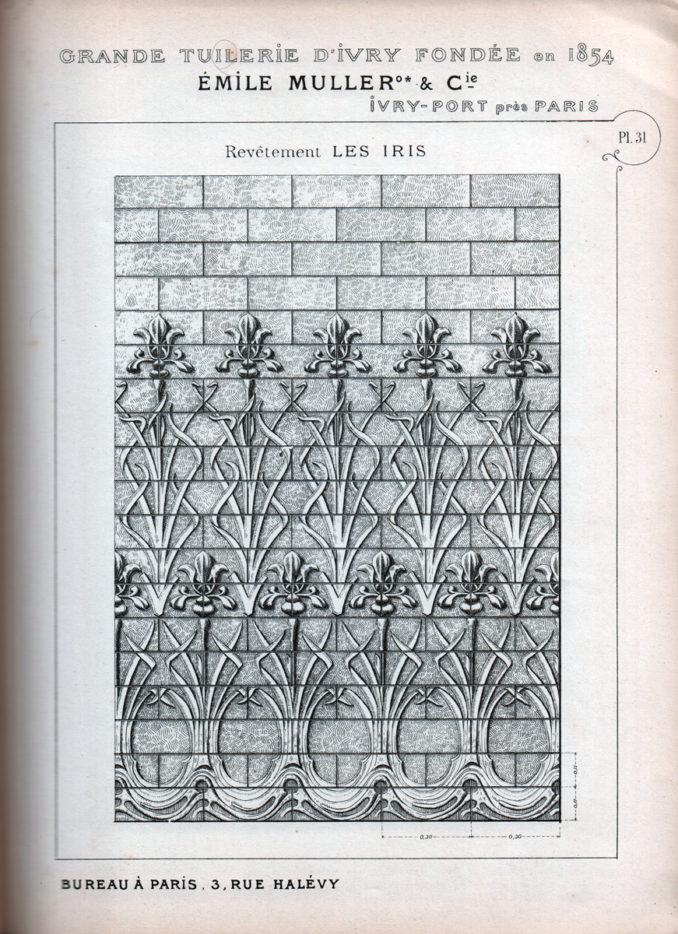

En 1897, Charles Plumet (1861-1928) revêt le vestibule de l’un de ses premiers immeubles de style Art nouveau au 36 rue de Tocqueville avec des panneaux constitués de briques de grès émaillé. Ce revêtement figure dans le catalogue Muller & Cie n° 2 de 1904 sous le nom Les Iris. Pesant 85 kg par m2, il est proposé en terre cuite émaillée (60 F-or/m2) ou en grès émaillé (80 F-or/m2).

Revêtement mural Les Iris, par Charles Plumet, en terre cuite ou grès émaillé. Catalogue Muller & Cie n° 2, 1904, pl. 31. Coll. part.

Revêtement mural Les Iris, par Charles Plumet, en terre cuite ou grès émaillé. Catalogue Muller & Cie n° 2, 1904, pl. 31. Coll. part. Droits réservés.

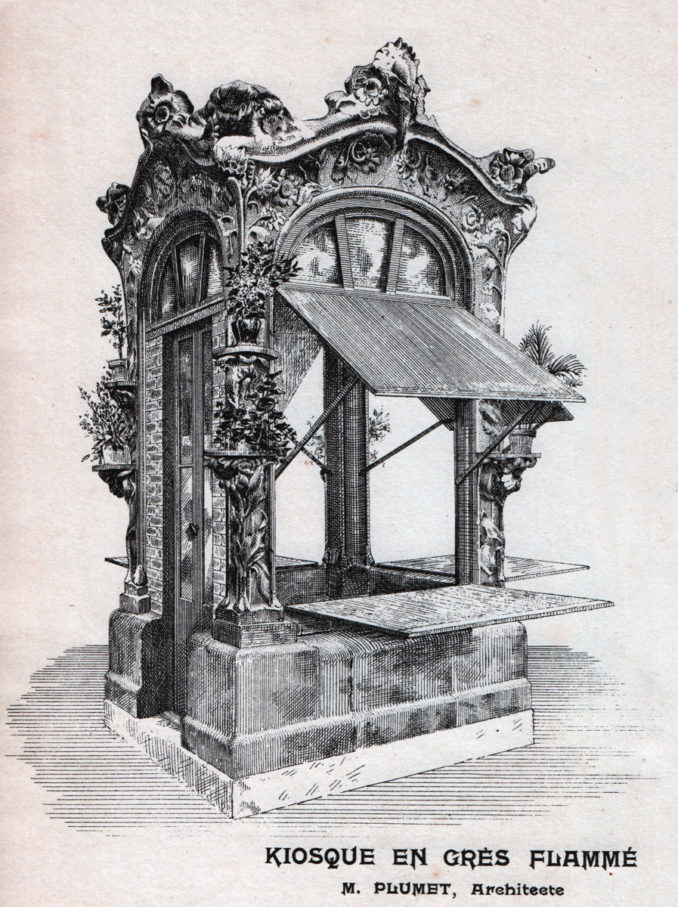

Charles Plumet est également l’auteur de deux modèles de balustres à décor floral (n° 280 et n° 515 du catalogue n° 2) et surtout d’un incroyable kiosque en grès émaillé, commercialisé par Muller au prix de 2000 F-or. Le catalogue n° 2 de 1904 indique qu’il « peut être placé dans un parc, destiné à une marchande fleurs, etc. ». D’une hauteur de 3,50 m, il pèse 1800 kg et est fourni démonté, accessoires non compris. Nous n’en connaissons pas d’exemplaire.

Kiosque par Charles Plumet en grès émaillé. Catalogue Muller & Cie n° 2, 1904, pl. 55 bis. Coll. part.

Autre réalisation spectaculaire, la colonne de la fontaine-candélabre de La Porteuse d’eau, construite à Bruxelles en 1899-1900 au carrefour de la Barrière dans la commune de Saint-Gilles par l’architecte Alban Chambon (1847-1928). La colonne en grès placée au centre des vasques en granit est surmontée d’une sculpture en bronze de Julien Dillens. L’état initial de cette fontaine a été détruit en 1932.

Fontaine de La Porteuse d’eau à Bruxelles par l’architecte Alban Chambon, 1899-1900. Catalogue Muller & Cie n° 2, 1904, pl. 52 bis. Coll. part.

Fontaine de La Porteuse d’eau à Bruxelles par l’architecte Alban Chambon, 1899-1900. Catalogue Muller & Cie n° 2, 1904, pl. 52 bis. Coll. part.

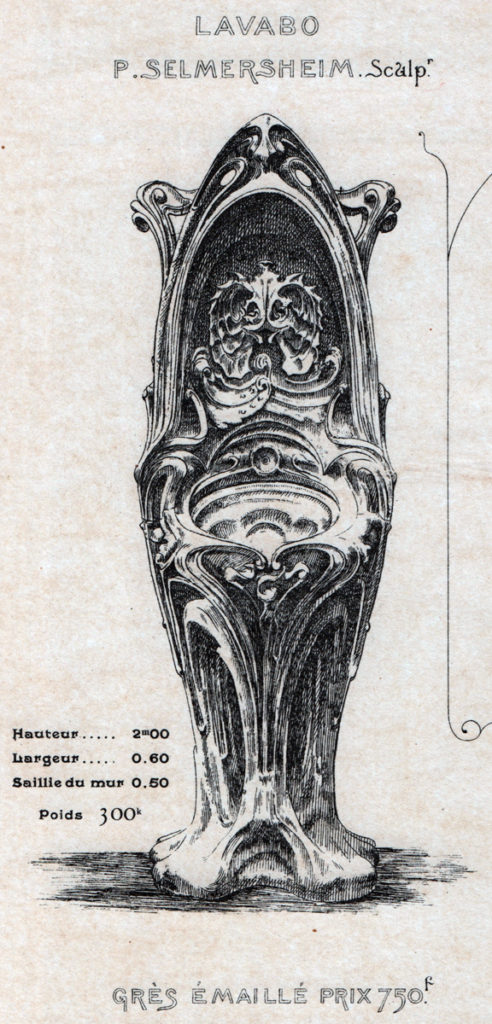

L’architecte Pierre Selmersheim est le frère de Tony Selmersheim, l’associé de Charles Plumet pour la création de meubles. Son œuvre de décorateur, moins connue, est caractérisée par des formes plus amples et bien structurées. Est-ce le fait d’être locataire pendant quelques années d’un atelier au sein du Castel Béranger qui donne au monumental lavabo mural qu’il fait éditer chez Muller un modelage si proche de celui de Guimard de l’époque Castel Béranger ?

Lavabo par Pierre Selmersheim. Catalogue Muller & Cie n° 2, 1904, pl. 52 bis. Coll. part.

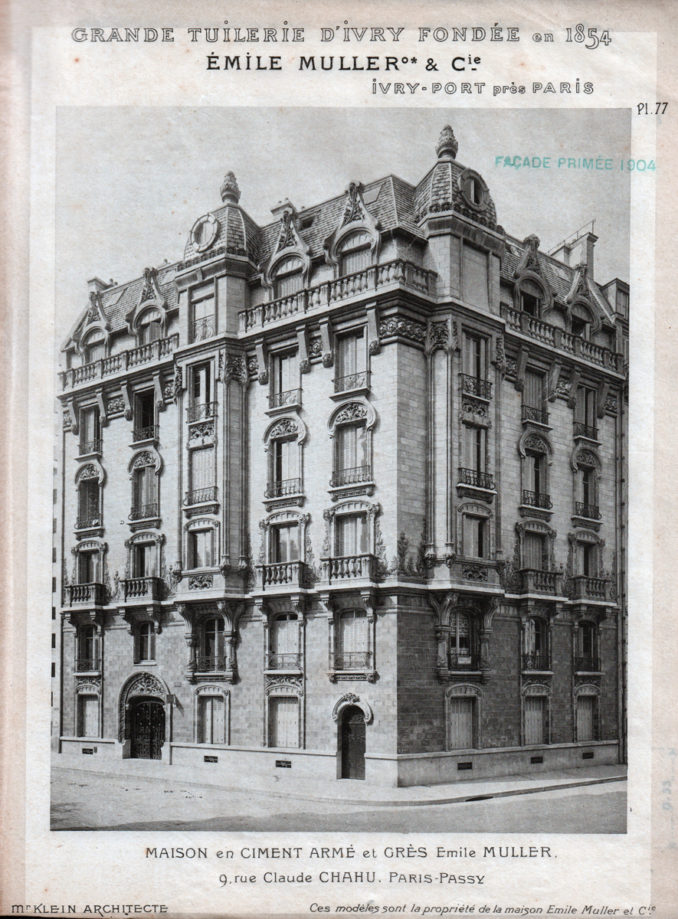

Concurrencée dans les premières années du XXème siècle dans le domaine de du grès émaillé par les entreprises Bigot et Gentil & Bourdet, l’entreprise Muller & Cie connaît pourtant encore de belles réalisations comme l’immeuble Les Chardons par Charles Klein à l’angle de la rue Claude-Chahu et de la rue Eugène-Manuel à Paris en 1903, dont la structure est en ciment armé (système Hennebique). Les parois, sont constituées de briques ordinaires. Elles sont séparées du décor extérieur par un matelas d’air. Ce décor est constitué de briques en grès émaillé qui sont enfilées dans des tringles en fer et qui enveloppent complètement les façades. Le catalogue n° 2 de 1904 lui consacre plusieurs planches très détaillées.

Immeuble Les Chardons par Charles Klein, 9 rue Claude-Chahu à Paris,1903. Catalogue Muller & Cie n° 2, 1904, pl. 77. Coll. part.

Porte d’entrée de l’immeuble Les Chardons par Charles Klein, 9 rue Claude-Chahu à Paris,1903. Ferronnerie par Dondelinger. Photo internet, crédit : Mbzt sous licence Creative Commons 2017-03-31.

Fenêtres du 1er étage de l’immeuble Les Chardons par Charles Klein, 9 rue Claude-Chahu à Paris,1903. Photo internet, crédit : Mbzt sous licence Creative Commons 2017-03-31.

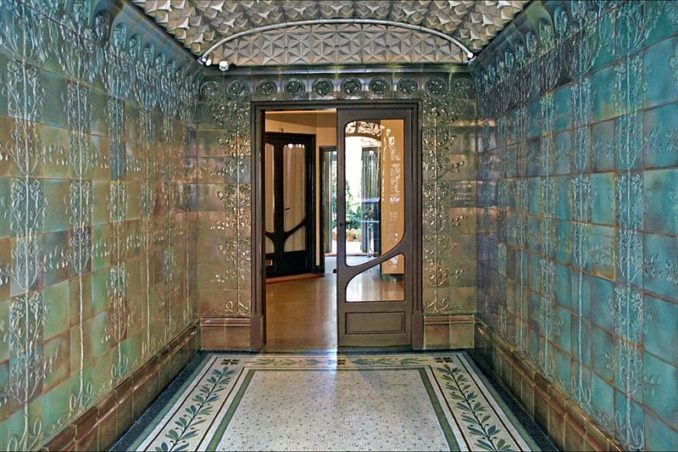

Hall de l’immeuble Les Chardons par Charles Klein, 9 rue Claude-Chahu à Paris,1903. Les murs sont revêtus des panneaux Les Roses, présentés à la planche 31 du catalogue n° 2 de 1904. Photo internet, crédit : Jean-Pierre Dalbéra sous licence Creative Commons 2010-07-18.

Beaucoup d’autres décors, en particulier végétaux, ne sont pas signés par un artiste connu. Ils sont destinés à des revêtements muraux comme ces framboisiers aux couleurs vives qui ne sont pas repris dans le catalogue de 1904.

Panneau de décor mural aux framboisiers constitué de quatre carreaux de grès émaillé. Haut. 67,5 cm, larg. 56 cm. Pas de signature par cachet en creux au revers. Ancienne coll. Yves Plantin. Photo Art Auction, 2015.

Les carreaux de revêtement Les Marronniers sont eux bien présents sur le catalogue n° 2 de 1904 à la planche 30. Mesurant 33,5 cm sur 25 cm et pesant 60 kg par m2, ils sont déclinés en six versions faisant varier le prix du mètre carré du simple au triple : terre cuite rouge ou blanche : 40 F-or ; terre cuite émaillée : 80 F-or ; grès non émaillé jaune : 50 F-or ; grès non émaillé blanc : 60 F-or ; grès émaillé: 100 F-or ; grès flammé et grand feu : 120 F-or. Le portfolio des Documents d’Atelier publié par la Revue des Arts décoratifs en 1898 leur consacre une planche colorisée.

Panneau de décor mural Les Marronniers. Portfolio Documents d’Atelier Art Décoratif moderne, 1ère série, 1898. Coll. part.

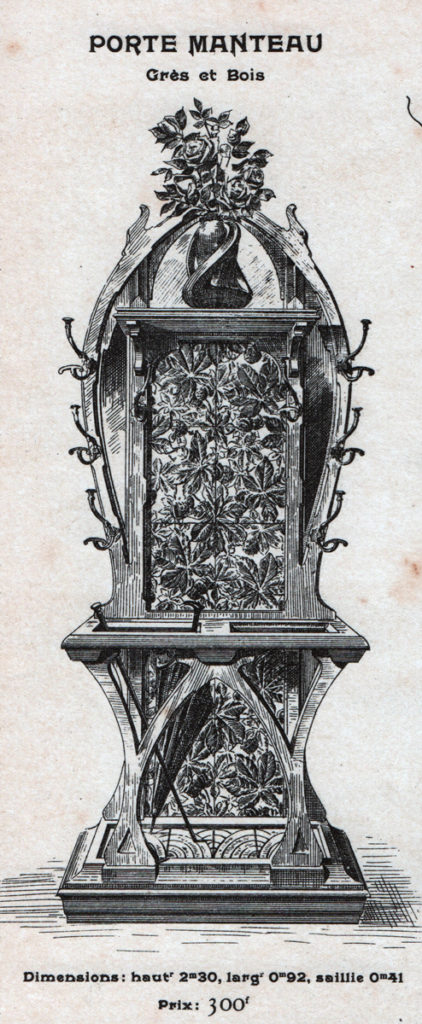

Muller les utilise également pour le fond d’un porte-manteau et porte parapluie intégrant également des miroirs. Sa forme ogivale et son bâti en bois simplement ouvragé, sont proches de certaines créations de l’architecte Louis Sorel, membre comme Charles Plumet, Tony Selmersheim et Henry Sauvage du groupe L’Art dans tout.

Porte-manteau et porte-parapluie en acajou avec décor de fond (les Marronniers) et de sol (quart de cercle, cat. n° 507) en grès émaillé Muller. Haut. 228 cm, larg. 92 cm, prof. 40 cm. Ancienne coll. Yves Plantin. Photo Art Auction, 2015.

Au sol se trouve un autre type de carreau en grès émaillé de Muller & Cie, le Quart de cercle, parfois utilisé en pavage devant des foyers de cheminées.

Carreaux quart de cercle, n° 507. Haut. et larg. 15 cm. Vendu 1,25 F-or pièce. Catalogue Muller & Cie n° 2, 1904, pl. I. Coll. part.

Ce porte manteau, présenté à la planche 56 du catalogue n° 2 de 1904, est vendu 300 F-or.

Porte-manteau et porte-parapluie grès et bois. Catalogue Muller & Cie n° 2, 1904, pl. 56. Coll. part.

Comme on peut le voir sur la gravure du porte-manteau, Muller & Cie édite quelques modèles de vases et de cache-pots modernes, ainsi que des objets utilitaires tels que des coupes ou des encriers.

Vases, coupe, cache-pot et encriers. Photomontage de la planche I du catalogue Muller & Cie, n° 2, 1904. De gauche à droite et de haut en bas : vase Aristoloche n° 500, 100 F-or ; vase n° 501, 35 F-or ; cache-pot ajouré n° 502, 50 F-or ; coupe Sirène n° 503, J. Vibert sculpteur, 200 F-or ; encrier n° 505, Pierre Selmersheim, 35 F-or ; encrier Sphynx n° 506, 40 F-or. Coll. part.

Encrier Muller en grès émaillé. Long. 22 cm, larg. 14,5 cm. Coll. part.

Encrier Muller en grès émaillé, face inférieure. Marque circulaire en creux : « IYRY/MULLER ÉMILE/PARIS », étiquette de vente en magasin : « ÉMILE/MULLER/3 RUE HALEVY/PARIS ». Coll. part.

F. D.

Bibliographie :

Maillard, Anne, La Céramique architecturale à travers les catalogues des fabricants, 1840-1940, éditions Septima, 1999.

La Grande Tuilerie d’Ivry, Le Beau & l’Utile, 1854-1960, Ville d’Ivry-sur-Seine, 2009.

Catalogue Muller & Cie n° 2, 1904.

Documents d’Atelier Art décoratif moderne, Librairie de la Revue des Arts Décoratifs, 2ème série, 1899.

[1] Charles Masson, gendre du fondateur des Magasins Réunis de Nancy, est le commanditaire de plusieurs ensembles prestigieux exécutés dans le style de l’École de Nancy et en particulier de la salle à manger, exécutée par Eugène Vallin et Victor Prouvé de 1903 à 1906, qui se trouve actuellement au musée de l’École de Nancy.

[2] Philippe Wolfers, héritier d’une prestigieuse maison de joaillerie bruxelloise est créateur de pièces d’orfèvrerie, de bijoux mais aussi de verreries et de céramiques.

Adhésion

En devenant adhérent, vous participez à nos rencontres... et soutenez nos activités !

Adhérer au Cercle Guimard