Hector Guimard et le Jugendstil

Nous avons le plaisir de publier un article de notre adhérent suisse de longue date, Michel Philippe Dietschy-Kirchner, rédigé à l’occasion de l’exposition que Munich consacre ces jours-ci au Jugenstil — le versant allemand du style Art nouveau. À partir des pièces présentées, il élargit son propos en élaborant des associations possibles au sein du mouvement européen, notamment avec les œuvres d’Hector Guimard et de Paul Follot.

Jugendstil made in Munich est une exceptionnelle exposition conjointe de la Kunsthalle München et du Münchner Stadtmuseum. Elle se tient à la Kunsthalle de Munich du 25 octobre 2024 au 23 mars 2025 et regroupe les œuvres du Münchner Stadtmuseum (qui possède une collection de renommée internationale), complétées par des prêts d’autres institutions et de collections privées. Des textiles originaux sont notamment à nouveau montrés au public. Tous les textes sont écrits en allemand avec une traduction en anglais. Elle rencontre un franc succès bien mérité.

À la fin du 19ème siècle, Munich, grâce à d’excellentes opportunités de formation et d’expositions, est devenue une métropole de la culture ouverte au monde. Elle attire de ce fait des artistes de toute l’Europe. Dans ce foisonnement innovateur est né en 1896 la revue Jugend, Münchener illustrierte Wochenscrift für Kunst und Leben. Elle donnera le nom de « Jugendstil » à la révolution esthétique allemande, tandis que la française s’appellera « Art nouveau », grâce au galeriste parisien (d’origine allemande) Siegfried Bing (1838-1905). Le programme de cette revue, comme sa qualification l’indique, « hebdomadaire munichois de l’art et du style de vie », est de réformer tous les domaines de la vie (Lebensreform), comme d’autres mouvements de son époque. Les valeurs fondamentales de la société sont remises en question par l’industrialisation galopante, la surexploitation des sols et des matières premières, la destruction des sites naturels et des paysages, la pollution, l’explosion des villes avec l’entassement des populations, la paupérisation, l’injustice sociale et l’insalubrité. Une réponse potentielle à ces défis a été proposée dans les idéaux d’une cohabitation harmonieuse avec la nature et entre les humains. Cette vision globale se retrouve également dans le Gesamtkunstwerk, théorie où l’ensemble des conceptions artistiques forme un tout cohérent. Les prémices du développement durable, de la répartition équitable des richesses, de l’égalité et de la tolérance sont ainsi posés. Elles motivent les initiatives suivantes apparues à l’aube du XXe siècle. Rudolf Steiner (1861-1925) développe l‘anthroposophie dans le sens de l’intégration de l’humain dans l’univers, comme l’agriculture biodynamique pour conserver la fertilité des sols et stimuler la production des cultures. Des ligues pour la protection du patrimoine (1905) et de la nature (1909) ont été créées en Suisse. Le médecin Maximilian Bircher-Benner (1867-1939) redéfinit la diététique par les bienfaits du birchermuesli. Des restaurants végétariens naissent un peu partout : Haus Hiltl, le premier à Zurich en 1898, ou Ethos à Munich. La mode commence à devenir plus confortable et plus respectueuse du corps en abandonnant les corsets trop serrés et en concevant des coupes plus amples. Le processus de la création artistique ne se fonde dorénavant plus sur le recopiage d’œuvres du passé, de répertoires de motifs ou de la nature de manière figurative (approche naturaliste), mais sur la recherche d’un nouvel ornement plus abstrait inspiré par cette dernière (approche organique). Elle n’est plus reproduite en tant que telle, mais l’artiste la dépasse en interprétant la quintessence, le dynamisme et la vitalité de l’esprit de son mouvement. Le modèle ne peut souvent plus être reconnu du premier coup. Ces deux extrêmes, naturaliste et organique, sont à considérer comme un continuum. Cette nouvelle danse de la nature a été décrite en « coup de fouet », tant en France pour la production des périodes Art nouveau d’Hector Guimard (1867-1942)[1] qu’en Allemagne pour la tapisserie au motif de cyclamen d’Hermann Obrist (1862-1927).

Tapisserie au motif de cyclamen dessinée par Hermann Obrist et réalisée par Berthe Ruchet, vers 1895, tissu de laine (à l’origine bleue) avec broderie de soie, haut. 1,19 m, marg. 1,83 m, Münchener Stadtmuseum. Source : www.kunsthalle-muc.de. Droits réservés.

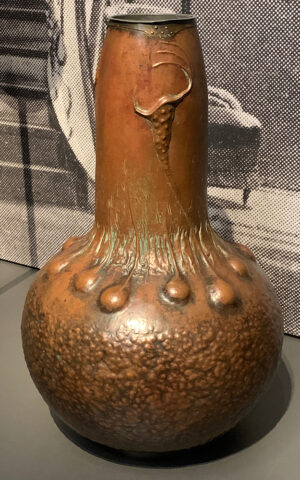

De plus, grâce aux progrès scientifiques et technologiques, la découverte de mondes nouveaux dans les fonds sous-marins et les organismes microscopiques amène de nouvelles sources d’inspiration, qu’on peut retrouver dans ce grand vase de sol, comme dans certains décors animaliers et d’inspiration sous-marine de l’immeuble du Castel Béranger d’Hector Guimard à Paris[2].

Vase de sol dessiné par un artiste inconnu et réalisé par I. Winhart & Co., München, 1906, cuivre et laiton, Münchener Stadtmuseum. Photo auteur.

En effet, Hector Guimard s’est démarqué de ses collègues français par l’approche la plus organique et la moins naturaliste, plus proche finalement de celle du Jugendstil que de l’Art nouveau. D’ailleurs, les abat-jours de Marie Herberger (1875-1963) rappellent le style Guimard. Aurait-elle vu entre autres les entourages du Métropolitain d’Hector Guimard dans le portfolio allemand Ausgeführte moderne Kunstchmiede-Arbeiten[3] ?

Marie Herberger, abat-jour en tôle de fer, c. 1905, Münchener Stadtmuseum, don Alexandra Aichberger, petite nièce de l’artiste. Photo auteur.

Le critique et historien d’art allemand Julius Meier-Graefe (1867-1935) a tissé des liens internationaux, notamment entre la France, la Belgique et l’Allemagne. La visite de la Maison d’Art La Toison d’Or et la rencontre de Henry Van de Velde (1863-1957) lors d’un voyage en compagnie de Siegfried Bing à Bruxelles au printemps 1895 a nourri les deux hommes de concepts novateurs pour chacune de leur future galerie d’art. Durant son séjour à Paris, outre ses activités d’écriture dans des revues d’art allemandes et françaises, il collabora avec Siegfried Bing au sein de La Maison de l’Art nouveau en tant que conseiller artistique en 1895, avant d’ouvrir la sienne, La Maison Moderne, de 1899 à 1905. Il y sélectionnera des artistes de toute l’Europe, comme Paul Follot (1877-1942), Henri Van de Velde, Peter Behrens (1868-1940) et Félix Vallotton (1865-1925)[4]. Paul Follot (marié à une artiste peintre allemande connue à Paris) a aussi choisi une approche plutôt organique, mais d’une facture moins extrême que celle d’Hector Guimard et du Jugendstil[5]

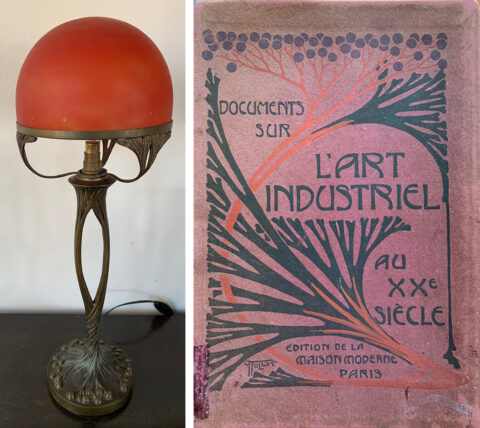

Le motif de sa lampe, qui se retrouve aussi sur sa couverture des Documents sur l’Art industriel au XXe siècle, trahit bien une origine naturelle, sans que toutefois une espèce spécifique puisse être formellement identifiée.

À gauche : Pied de lampe en bronze argenté, non signé, attribué à Paul Follot et abat-jour en verre, non signé, attribué à Daum, pour La Maison Moderne, 1901-1902, haut. 0,43 m. Coll. part. Photo auteur.

À droite : Documents sur l’Art industriel au XXe siècle, couverture signée de Paul Follot, édition de La Maison Moderne, 1901, haut. 0,30 m, larg. 0,21 m. Coll. part. Photo auteur.

En dernier lieu, comme Hector Guimard au début de sa carrière lors de sa période proto Art nouveau, Richard Riemerschmid (1867-1957) dans ses premiers meubles et Bernhard Pankok (1872-1943) ont revisité le style gothique dans respectivement ce buffet et cette armoire-vitrine.

À gauche : buffet dessiné par Rischard Riemerschmid et réalisé par la Möbelfabrik Wenzel Till, München, 1897, if et fer, Landesmuseum Württemberg, Stuttgart. Photo auteur.

À droite : armoire-vitrine de la salle à manger de la Villa Obrist dessinée par Bernhard Pankok et réalisée par les Vereinigte Werkstätte für Kunst im Handwerk, München, 1898-1899, chêne et verre (étagères refaites), Münchener Stadtmuseum. Photo auteur.

Ces associations entre le Jugendstil et Hector Guimard sont-elles fortuites ou le fruit d’influences délibérées ? Cette question a déjà été soulevée dans une actualité parue le site internet du Cercle Guimard[6]. L’hypothèse d’une conception quasi-simultanée y a été avancée.

Les apports d’Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879) lors de sa formation, ainsi que de Victor Horta (1861-1947) et de Paul Hankar (1859-1901) lors de son voyage à Bruxelles en été 1895 sont clairement établis pour Hector Guimard. Cependant, une connexion privilégiée avec le Jugendstil n’est pas évidente, à part les échanges d’informations au sein du réseau des galeries d’art et dans la riche littérature des arts décoratifs de l’époque. Ces derniers sont également facilités par le développement des moyens de communications et de déplacements. L’émulation artistique au tournant du siècle dernier se fonde sur les mêmes bases dans toute l’Europe, telles qu’un retour aux sources de la nature, du Moyen-Âge et du monde fantastique des contes et légendes, la découverte des arts orientaux, le concept de l’art dans tout et pour tous. Il n’est alors pas étonnant de retrouver des similitudes dans les démarches créatives entre les œuvres d’Hector Guimard et du Jugendstil. En sachant son fort caractère, ainsi que sa liberté et son indépendance d’esprit le maintenant en dehors des clivages patriotiques, il ne se gênait pas pour suivre son propre chemin, se différenciant de ses collègues français et pouvant se rapprocher stylistiquement du Jugendstil.

Michel Philippe Dietschy-Kirchner

Notes

[1] Descouturelle Frédéric : « Hector Guimard : Inventivité et économie de création par transformations, combinaisons et réutilisations de motifs décoratifs d’un matériau à l’autre, d’un produit édité à un autre », intervention lors de la journée d’études « Autour d’Hector Guimard » pour le 150e anniversaire de sa naissance, Musée des Arts décoratifs de Paris, 13 octobre 2017, https://youtu.be/QHxzlnCjP04

[2] Briaud Maréva : « Le Bestiaire fantastique et coloré du Castel Béranger » actualité publiée sur le site internet du Cercle Guimard, 12 janvier 2025.

[3] Rehme Wilhelm : Ausgeführte moderne Kunstchmiede-Arbeiten, Baumgärtner, Leipzig, 1902.

[4] Mothes Bertrand : « La Maison moderne de Julius Meier-Graefe, une galerie allemande à Paris ? » dans Les artistes et leurs galeries, Paris-Berlin, 1900-1950, tome II : Berlin, sous la direction de Denise Vernerey-Laplace et d’Hélène Ivanoff, Presses universitaires de Rouen et du Havre, Mont-Saint- Aignan, 2020, Chapitre X, pages 245-261.

[5] Sanchez Léopold Diego : Paul Follot, un artiste décorateur parisien, AAM Éditions, Bruxelles, 2020.

[6] Descouturelle, Frédéric avec la participation de Pons, Olivier : « Guimard, Riemerschmid et Thonet, une étonnante convergence pour le piètement d’une petite table », actualité publiée sur le site internet du Cercle Guimard, 14 janvier 2024.

Adhésion

En devenant adhérent, vous participez à nos rencontres... et soutenez nos activités !

Adhérer au Cercle Guimard