Hector Guimard et la famille Nozal — Seconde partie : suite des réalisations, décès et procès [mise à jour juin 2024]

Après avoir évoqué la naissance et les premiers projets de la collaboration entre l’architecte et les Nozal – notamment grâce au rôle joué par Paul, le fils ainé de la famille – nous consacrerons cette seconde partie à la nature de l’association entre Hector Guimard et Léon Nozal, la suite des réalisations, les conséquences du décès de ce dernier et le procès des années 1930.

Nos lecteurs ont été nombreux à réagir à la suite de la publication de la première partie de ce dossier. Nous souhaitons les remercier pour leurs messages de sympathie et d’encouragement. Le premier article a déjà été enrichi et mis à jour. Il continuera à l’être au gré de nos découvertes et des informations transmises par nos lecteurs.

Les liens étroits tissés entre Guimard et la famille Nozal ont déjà permis au début des années 1900 la réalisation de plusieurs constructions tant professionnelles que familiales. L’architecte semble avoir eu une certaine liberté pour y appliquer ses théories même si nous savons maintenant qu’il a dû tenir compte de certaines demandes et préférences de la part de la famille. Malgré ces quelques contraintes qui ont certainement dû brider les ardeurs de Guimard (et parfois même le contrarier…), il parait évident que cette collaboration n’aurait pu voir le jour sans un goût prononcé des Nozal pour les idées nouvelles que Paul, le fils ainé, s’est employé à diffuser au sein de la famille. D’ailleurs son décès n’entamera pas la volonté des Nozal de continuer à s’offrir les services de Guimard. Mais cette conversion à une architecture novatrice n’est pas si évidente et apparait relativement soudaine si l’on considère les autres architectes employés précédemment par la famille.

Jusqu’à la fin des années 1890, Léon Nozal a fait appel principalement à son beau-frère (Antoine) Léon Le Thorel (1842-1899), marié à sa sœur Hélène-Blanche (1851-1930)[1], pour construire sur les nombreux terrains dont il était propriétaire dans le XVIe arrondissement de Paris notamment rue Gros et avenue de Versailles. A son décès, un autre architecte Charles (Victor) Blanche (1863-1937) qui demeurait à proximité, avenue Ingres, dans un immeuble dont il était l’auteur, a poursuivi l’édification des immeubles sur ces deux axes jusqu’en 1901. Malgré une utilisation intéressante du bow-window et l’emploi de quelques éléments décoratifs Art nouveau, l’architecture sobre de Blanche contraste fortement avec les constructions à venir de Guimard. La seule exception notable est le bâtiment qu’il a réalisé en 1911 quai de Passy (aujourd’hui quai Louis Blériot) pour le frère de Léon, le peintre Alexandre Nozal, sur lequel nous nous arrêtons un instant.

Photographie du peintre Alexandre Nozal, c. 1900. Carte d’exposant à l’Exposition universelle de 1900. Crédit Éric Terrier/Wikimedia Commons.

Cette construction qui est toujours en place est de style composite tout en étant moderne. L’artiste souhaitait une orientation vers l’ouest pour « jouir librement du spectacle toujours renouvelé du coucher du soleil » et un bâtiment au plus près de la Seine pour bénéficier de la vue sur l’aval du fleuve et ses rives ainsi que sur les coteaux de Meudon et de Sèvres (ce qui était sans doute vrai à l’époque !).

Hôtel d’Alexandre Nozal par Charles Blanche, quai Louis Blériot, Paris XVIe. Façade sur Seine. Photo Hadge Madoui.

Hôtel d’Alexandre Nozal par Charles Blanche, quai Louis Blériot, Paris XVIe. Proue et façade arrière. Photo Hadge Madoui.

Pour une dépense totale de 110 000 francs et comme l’attestent les plans du bâtiment, l’architecte Charles Blanche s’est acquitté avec brio du programme. Il place les pièces principales au second étage en enfilade : la salle à manger ouvrant sur un impressionnant péristyle arrondi porté par une succession de consoles puis le salon et enfin l’atelier du peintre logé dans le pignon dont l’aspect joue à rappeler celui des pignons à redents (ainsi que ceux du Castel Béranger…). Les niveaux inférieurs sont quant à eux réservés aux chambres et aux espaces de service. La décoration de l’ensemble est relativement discrète. Un motif en damier placé en guise de corniche est une touche moderne reprise sur les architectes de la Sécession viennoise. Enfin Blanche a fait appel au sculpteur Louis (Henri) Léothaud pour décorer discrètement les façades au moyen de motifs naturalistes empruntés au citronnier[2].

On peut s’interroger sur cette infidélité à Guimard. Plutôt qu’une brouille passagère, nous pensons que l’architecte était occupé en ce début de décennie par de nombreux projets : son propre hôtel de l’avenue Mozart, le groupe d’immeubles modernes ou encore l’hôtel Mezzara rue La Fontaine…

À l’exception de ce bâtiment, la famille ne fera plus appel après 1901 et jusqu’au décès de Léon Nozal en 1914 – sauf pour des projets secondaires – à d’autres architectes que Guimard.

L’association entre Léon Nozal et Hector Guimard

C’est en effet en 1901 que le contrat d’association entre l’architecte et Nozal a été établi. Cette convention a été matérialisée par un échange de lettres entre les deux hommes qu’il nous a semblé important de reproduire dans son intégralité car il pose les bases de leur future relation d’affaires. Il constitue également la preuve principale dont se prévaudra Guimard en 1933 pour assigner en justice Mme Nozal et sa fille.

Grâce à ce procès qui fera jurisprudence nous connaissons la teneur de cette correspondance[3].

Le 7 juin 1901, Guimard rédige une lettre à l’attention de « M. Nozal, propriétaire, 7 quai de Passy à Paris », dans les termes suivants :

« Pour la bonne règle, je vous confirme notre entente relative à nos projets d’affaires immobilières, c’est-à-dire que je vais rechercher les terrains qu’il sera possible d’acquérir dans des conditions exceptionnelles afin de les revendre ou de construire dessus pour la revente du tout ; toutes ces affaires une fois discutées entre nous et approuvées par vous seront laissées à ma direction afin d’en poursuivre la réalisation dans les meilleures conditions possibles ; vous ferez toutes les avances d’argent et mes honoraires seront représentés par un tiers des bénéfices que donneront ces affaires ; pour débuter, je vous laisse le terrain de Cabourg, qui m’a été adjugé hier. Nous allons maintenant poursuivre la vente des terrains de Perrichont. Votre bien dévoué, Hector Guimard. »

Le 10 juin 1901, Nozal père y répond :

« J’ai l’avantage de vous accuser réception de votre lettre du 7 juin, au sujet de laquelle je suis parfaitement d’accord. L. Nozal. »

Les termes étaient explicites : Léon Nozal avançait les fonds des opérations immobilières tandis que les bénéfices en résultant étaient partagés entre les deux hommes, la partie dévolue à Guimard (un tiers) constituant ses honoraires. Dans le jugement du tribunal, la seule opération immobilière qui parait concernée par cette affaire semble être le groupe d’immeubles de la rue moderne. Aucune allusion n’est faite aux deux adresses évoquées par Guimard dans son courrier car ces deux emplacements vont connaitre des utilisations qui n’entrent pas dans le périmètre commercial prévu entre les deux hommes : Cabourg deviendra la résidence secondaire des Nozal tandis que sur les terrains de l’avenue Perrichont prolongée dans le XVIe arrondissement de Paris, seront bientôt construits les ateliers de Guimard.

Les Ateliers d’Art et de Fabrication

Jusqu’en 1903, Guimard ne disposait que d’un atelier rue Wilhem[4], sorte d’annexe ouvrière de son agence du Castel Béranger. Mais il ne s’agissait que d’une première étape. L’architecte voulait aller plus loin et entendait disposer de nouveaux ateliers. Il ambitionnait de fonder « Les Ateliers Guimard », seul outil qui lui permettrait de garantir son indépendance artistique et la maitrise de l’ensemble des processus de fabrication.

Sur un terrain acquis en 1901 par Léon Nozal, les travaux se sont achevés au plus tard début 1904. C’est à cette date que le peintre d’origine roumaine Nicolas Gropeano (1863-1936)[5] s’y est installé avec sa famille. Guimard avait en effet prévu dès l’origine qu’un « hôtel d’artiste » constituerait une partie du complexe de l’avenue Perrichont certainement en vue de procurer à son propriétaire des revenus locatifs. La famille Gropeano sera l’unique locataire des lieux jusqu’en 1940, date à laquelle nous perdons sa trace.

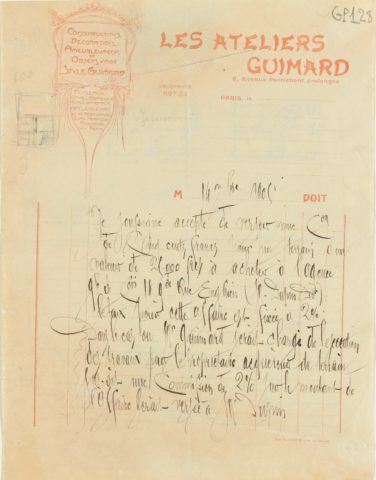

Papier à en-tête d’une facture des Ateliers Guimard datée du 14 novembre 1905. Crédit Musée d’Orsay, fonds Guimard, GP 128. Crédit Musée d’Orsay/RMN

L’architecte a probablement commencé à occuper professionnellement cet ensemble dès la fin de l’année 1903 puisqu’il communique sur son existence à l’Exposition de l’Habitation qui se tient au Grand Palais des Champs-Elysées du 30 juillet au 15 novembre 1903[6].

Carte publicitaire éditée en 1903 à l’occasion de l’Exposition de l’Habitation au Grand Palais des Champs-Élysées. Coll. part.

Nous ne reviendrons pas en détails sur cette réalisation de Guimard qui a déjà fait l’objet d’une étude approfondie à l’occasion de l’exposition organisée par Le Cercle Guimard à l’hôtel Mezzara en 2017[7]. Nous en rappellerons simplement les grandes lignes.

Aucune vue d’ensemble du complexe de l’avenue Perrichont prolongée n’est pour l’instant parvenue jusqu’à nous. La photographie du fonds Richard ci-dessous reste à ce jour le document le plus complet auquel il faut ajouter quelques parties de bâtiment apparaissant incidemment sur certaines cartes postales d’époque.

Photographie d’époque de l’avenue Perrichont prolongée prise lors de la grande crue de la Seine en 1910. Sur la droite apparaissent les façades de deux des trois bâtiments des ateliers Guimard dont la première — celle de l’hôtel d’artiste — avec au premier étage l’oriel donnant sur le salon de la famille Gropeano et à sa droite le balcon de l’atelier du peintre. Crédit Fond Richard. CNAM/SIAF. Cité de l’Architecture et du Patrimoine/Archives.

D’autres photos montrant la famille Gropeano posant à l’arrière du bâtiment ou dans le jardin révèlent quelques détails supplémentaires mais leur cadre trop resserré nous empêche d’en apprendre davantage.

Le peintre Nicolas Gropeano et sa famille côté jardin devant l’accès donnant sur leur salle à manger, 1909. Photographie de presse. Crédit Agence Rol. Gallica – BNF.

Les huit plans du permis de construire conservés aux archives de la ville de Paris constituent donc la seule source permettant de décrire correctement l’édifice.

Guimard avait prévu dès l’origine les deux fonctions de cet ensemble compact : une partie résidentielle destinée à accueillir les espaces privatifs du peintre et de sa famille – l’hôtel d’artiste – étroitement imbriquée avec la partie professionnelle destinée à son propre usage – les Ateliers d’Art et de Fabrication.

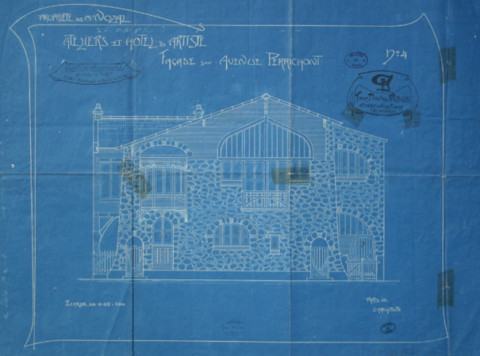

La façade sur rue de forme asymétrique abritait à chacune de ses extrémités l’entrée de l’hôtel à gauche (le n° 8 de l’avenue Perrichont prolongée) et celle de ses ateliers (le n° 6). Elle était faite d’un appareillage irrégulier de moellons et de briques et d’ouvertures de tailles et de formes très différentes. Malgré ce désordre apparent, la façade fonctionnait comme un écran parvenant à donner une unité architecturale à cet ensemble immobilier hétérogène.

Plan de la façade des ateliers sur l’avenue. Crédit Archives de la Ville de Paris.

Pour la partie professionnelle, les ateliers Guimard regroupaient les bureaux de conception et de fabrication ayant trait à la construction, à la décoration, à l’ameublement et à la création d’objets d’art. De vastes espaces équipés de verrières semblaient destinés à accueillir l’atelier d’ébénisterie tandis que de grandes tables étaient disposées le long des murs pour permettre aux dessinateurs d’exécuter les plans échelle grandeur. Un second bâtiment de plan « carré » accolé au premier était construit sur un sous-sol destiné au « stockage des modèles » — en plâtre, en bois — et à l’« atelier de moulage ». Cet espace avait la particularité d’être projeté à l’extérieur du volume bâti pour gagner en hauteur et bénéficier ainsi de la lumière naturelle.

Opérationnels en 1904, les ateliers Guimard vont permettre à l’architecte de poursuivre et d’amplifier la bataille engagée pour la rénovation de l’architecture et des arts décoratifs tandis que leur propriétaire, Léon Nozal, pourra en partie rentabiliser son investissement au moins grâce à la location du peintre, les termes de l’accord permettant à Guimard d’occuper les lieux ne nous étant pas connus précisément.

Après plusieurs modifications et agrandissements durant les décennies suivantes, l’ensemble de l’avenue Perrichont sera définitivement rasé au début des années 1960.

Mais pour l’heure, un autre projet — en dehors de Paris et familial celui-ci — va bientôt retenir toute l’attention de l’architecte.

La villa de Cabourg

Le terrain de Cabourg où sera construite la résidence secondaire des Nozal a donc été acquis par Guimard le 6 juin 1901 au nom de Léon Nozal, une région que l’architecte connaissait bien car il avait terminé peu de temps avant une autre villa, La Bluette, à Hermanville-sur-Mer.

Est-ce à nouveau la Normandie que visitent Paul Nozal et Hector Guimard au mois de juillet 1901 ? Grâce à plusieurs lettres conservées par la famille et écrites par la grand-mère de Paul, Louisa, on apprend que son petit-fils est en voyages accompagné de « l’excellent Guimard »…

D’autres indices nous aident à formuler quelques hypothèses pour expliquer ce choix de Cabourg.

Dans son témoignage[8], Anne de Leseleuc précise que Paul Nozal fréquentait la jeunesse dorée de Cabourg à une époque où la petite cité normande profitait de l’engouement — notamment parisien — pour le tourisme balnéaire.

Ce goût pour les rivages normands lui a peut-être aussi été transmis par son oncle Alexandre Nozal qui a peint à plusieurs reprises Cabourg et ses environs dans les années 1890[9].

Environs de Cabourg par Alexandre Nozal (nd). Peinture à l’huile. Coll. part.

À moins que ce ne soient les affinités littéraires de Marguerite Nozal… ? On apprend en effet dans le même récit la passion de Marguerite Nozal pour Marcel Proust (1871-1922). L’écrivain était voisin de la famille Nozal dans le XVIe arrondissement de Paris, un quartier qu’il connaissait bien pour y être né et y avoir grandi[10]. Même si en 1901, Cabourg n’était pas encore le « Balbec » imaginaire de son grand œuvre, À la recherche du temps perdu[11], on sait que Proust y avait apprécié un premier séjour au début des années 1890 et qu’il y faisait régulièrement allusion[12]. Par ailleurs Proust fréquentait à Auteuil le peintre Jacques-Émile Blanche (1861-1942) qui réalisa en 1892 un de ses plus célèbres portraits conservé aujourd’hui au musée d’Orsay.

Portrait de Marcel Proust par Jacques-Émile Blanche, 1892. Huile sur toile. Crédit RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski.

Or Guimard connaissait bien Jacques-Émile Blanche puisque le peintre lui avait confié au début de l’année 1898 la décoration d’une partie de la demeure familiale située au sein de sa propriété d’Auteuil, rue de l’Yvette[13]. Il n’est donc pas impossible que par l’intermédiaire des liens de Guimard avec Blanche la famille Nozal connaissait déjà Proust à la fin du XIXe siècle.

Après le décès de son fils Paul en 1903, Marguerite Nozal semble avoir eu à cœur de mener à bien le chantier de leur résidence secondaire, un projet qu’ils portaient certainement tous les deux. Plusieurs anecdotes dont nous parlerons un peu plus loin vont dans le sens d’une implication certaine de Mme Nozal dans la villa de Cabourg.

Cette construction s’est faite en deux temps : une première villa appelée Le Chalet Blanc est édifiée au milieu des années 1900 avant d’être agrandie à la fin de la même décennie pour devenir La Surprise.

Le cadastre semble accréditer l’idée que la construction de la villa est déjà bien avancée en 1903 puisque l’emplacement du Chalet blanc y figure clairement[14].

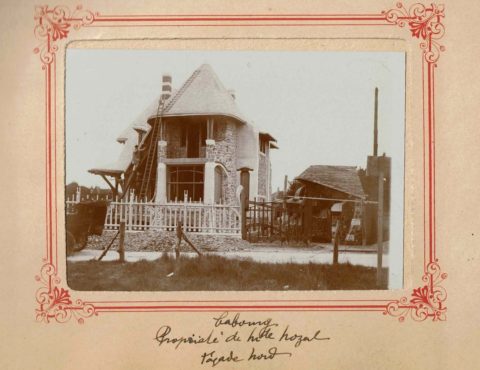

Le Chalet Blanc à Cabourg. Carte postale ancienne. Coll. part.

Dans sa première version, la villa de Cabourg était une construction remarquable par son style mais de dimensions relativement modestes et finalement assez peu en accord avec le statut social des Nozal. Il est donc tout à fait possible que Guimard ait prévu dès l’origine un agrandissement futur et que l’empressement des Nozal à disposer d’un pied à terre normand au milieu de la décennie l’ait conduit à édifier une première version de l’édifice. Cette hypothèse est confortée par l’examen des photos du bâtiment en construction. La façade nord de la villa se prolonge par un mur avec une fenêtre — inutile à cet instant car donnant dans le vide — semblant augurer les modifications à venir qui se concentreront sur les façades sud et ouest. Cette dernière parait d’ailleurs terminée, ne bénéficiant pour l’heure que d’une petite fenêtre et d’un décor très simple.

Le Chalet Blanc en construction, façades nord et ouest, c. 1905. Tirage photographique extrait d’un album illustré de cinq vues représentant la construction de la villa. Archives du Cercle Guimard.

Le Chalet Blanc en construction, façades sud et est, c. 1905. Photo extraite d’un album illustré de cinq vues représentant la construction de la villa. Archives du Cercle Guimard.

Le Chalet Blanc en construction, façades sud, c. 1905. Photo extraite d’un album illustré de cinq vues représentant la construction de la villa. Archives du Cercle Guimard.

Par bien des aspects, Le Chalet Blanc/La Surprise peut être considéré comme un condensé du génie « guimardien ». Libéré des contraintes urbaines, l’architecte n’a jamais autant brillé que dans l’édification des villas et castels construits sur terrain libre. Avec ses façades arrondies, ses toits enveloppants et ses gerbes de bois blanc, la villa présentait une silhouette étonnante dans son environnement. Pourtant le résultat est harmonieux : Guimard a construit un édifice léger, presque aérien, posé en partie sur des colonnes, avec pour seul décor le bois peint et l’emploi alterné de la brique et de la meulière ornées de quelques galets rappelant la mer toute proche[15]. L’utilisation de ces matériaux simples et économiques a aussi permis à Guimard de souligner les différents volumes de l’édifice, le tout chapeauté par une toiture spectaculaire. Cette dernière partie, une des plus intéressantes de la villa, a été reconstituée en maquette. Nous en profitons pour remercier chaleureusement son auteur qui a accepté de partager son travail.

Les trois vues de la maquette ci-dessous illustrent le travail de l’architecte pour délimiter les différentes parties du bâtiment. Une succession mouvementée d’arêtes et de pentes rythment la toiture dont un pan étroit surmonté d’une lucarne plonge jusqu’au balcon du premier niveau pour venir l’abriter.

Photo de la maquette de la toiture du Chalet Blanc, côté nord, nord-est. Coll. part.

Maquette de la toiture du Chalet Blanc, côté est, sud-est. Coll. part.

La vue aérienne de la maquette fait apparaitre le nombre élevé de surfaces gauches qui ont rendu possible cette réalisation.

Maquette de la toiture du Chalet Blanc, vue de dessus avec les surfaces gauches soulignées. Coll. part.

Cette apparente complexité cache pourtant une quasi-symétrie. La toiture apparait alors comme une réduction de celle de l’hôtel Nozal, reprenant la formule des trois axes : un axe central duquel partent deux autres axes en direction des deux avancées principales.

L’hôtel Nozal, 52 rue du Ranelagh à Paris avec ses trois axes. Photographie aérienne, 1920. Crédit IGN.

Guimard a donc probablement bénéficié d’une liberté presque totale pour cette réalisation mais il semblerait que ses ardeurs aient été tempérées par Marguerite Nozal en personne. Plusieurs anecdotes extraites des souvenirs de Simone Raffin, née Pézieux[16] sont la preuve d’une implication importante dans le projet. On apprend ainsi qu’elle venait à l’improviste surveiller l’avancée du chantier et qu’à l’occasion d’une de ces visites, Marguerite Nozal fût très « surprise » de voir sa villa reposer sur autant de colonnes. Elle stoppa net Guimard dans son élan qui dût en supprimer au moins une… Cherchant à imprimer sa marque sur la décoration du bâtiment, c’est aussi à Marguerite Nozal que l’on doit les coquillages ornant certaines façades.

Nos recherches ne nous ont pas permis pour l’instant de retrouver les plans de la villa mais le récit de Simone Raffin nous apprend une information intéressante sur la disposition du bâtiment qui ne comportait pas d’étage proprement dit mais une série de petits paliers. Avec beaucoup d’amusement, l’auteure évoque d’ailleurs une construction certes originale mais qui n’était pas forcément adaptée au climat normand… Les travaux qui ont transformé Le Chalet Blanc en La Surprise quelques années plus tard ont certainement servi à corriger certains défauts de jeunesse mais ils ont surtout consisté à agrandir le bâtiment.

La Surprise à Cabourg, après 1910. Photographie ancienne. Droits réservés.

À l’instar du Chalet blanc, sa première version, nous avons reculé la date de ce chantier — souvent donné en 1907 — qui n’a probablement pas eu lieu avant 1909[17]. Là encore nous avons consulté un grand nombre de cartes postales d’époque illustrées de La Surprise : aucune d’entre elles n’a voyagé avant 1911. À la faveur de ces transformations, le bâtiment a gagné plusieurs pièces. Les modifications les plus visibles se concentraient sur les façades nord et sud et l’on remarque l’ajout d’un petit cagibi suspendu reliant le porche d’entrée au corps principal du bâtiment.

Façade sud de La Surprise à Cabourg, après 1910. Carte postale ancienne. Coll. auteur.

À l’arrière du bâtiment, les Nozal se réunissaient parfois dans le jardin le temps d’une photo de famille. Le cliché ci-dessous a certainement été pris après 1910 car l’on distingue en arrière-plan l’auvent de la façade arrière de La Surprise ajouté lors de son agrandissement mais avant 1914, date du décès de Léon Nozal.

La famille Nozal dans le jardin de La Surprise, après 1910. Au centre Léon Nozal, à sa droite son épouse Marguerite et à sa gauche, Germaine Bonnel, la compagne de Paul Nozal décédé en 1903. Tirage photographique. Archives familiales.

Les clichés de l’intérieur de la villa ci-dessous montrent une décoration simple dont le caractère rustique est renforcé par la présence des poutres apparentes aux plafonds. Un mobilier fonctionnel en rotin cohérent avec le statut de maison de campagne occupe les espaces.

Salon de La Surprise, après 1910. Tirage photographique. Archives familiales.

Les interventions de Guimard se limitent à quelques boiseries dont les courbes simples mais facilement reconnaissables viennent adoucir les angles des pièces et les plafonds, délimitant les différents volumes du rez-de-chaussée. Tout comme les lambris que l’on aperçoit en partie basse des murs courant le long de la pièce et les pochoirs au plafond, probablement en couleurs, qui devaient sans doute contribuer à égayer l’ensemble.

Salle à manger de La Surprise, après 1910. Tirage photographique. Archives familiales.

Durant la Seconde Guerre mondiale, la partie supérieure de la maison a été démolie pour la transformer en plateforme sur laquelle a été installée une rampe de DCA devenue très vite une cible de choix pour les troupes alliées[18]… Sur les photos aériennes prises dans les années 1950, une partie des fondations et quelques tas de pierres indiquent encore vaguement l’emplacement de La Surprise.

Le seul bâtiment de la propriété ayant survécu au conflit est une dépendance qui accueillait le garage au rez-de-chaussée — ainsi que probablement le logement du gardien au premier étage — donnant sur la rue opposée, à l’extrémité sud du terrain. Bien que transformée dans sa partie inférieure, cette construction est toujours visible aujourd’hui avec sa toiture en auvent caractéristique du style de Guimard.

Dépendance de La Surprise, c. 1950. À l’arrière-plan on distingue à peine le tas de pierres, seuls vestiges de la villa au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Tirage photographique. Archives familiales.

La famille Nozal dans leur voiture devant la dépendance de La Surprise, après 1910. Tirage photographique. Archives familiales.

L’ancien président du Cercle Guimard Jean-Pierre Lyonnet avait réussi à reconstituer la dépendance telle qu’elle devait se présenter à l’époque.

Reconstitution de la dépendance de La Surprise par Jean-Pierre Lyonnet. Archives du Cercle Guimard.

À l’exception de cette petite construction qui n’en reste pas moins une dépendance, tous les bâtiments dont nous avons parlé jusqu’à présent ont connu le même sort. Heureusement une autre réalisation de Guimard liée à la famille Nozal a connu un destin moins mouvementé. Même si elle n’a pas été commandée directement par les Nozal, c’est par leur intermédiaire qu’elle a été construite. C’est pourquoi nous l’avons intégrée à cet inventaire.

Le Castel Val

Georges (Jules) Chanu (1853-1928), beau-frère de Léon Nozal, a été le commanditaire de la maison de campagne qu’il a faite construire dans le quartier de Chaponval à Auvers-sur-Oise (et non Louis Chanu qui n’a probablement jamais existé mais qui est souvent cité par erreur à sa place[19]). L’édifice a été achevé au plus tard durant le premier trimestre de l’année 1904 car un fait divers mentionne son existence au début du mois d’avril. Son propriétaire venait en effet de constater le pillage de sa demeure[20]…

Le Castel Val à Auvers-sur-Oise. Photo auteur.

Cette maison coquette édifiée à flanc de coteau n’est inscrite au titre des monuments historiques que depuis décembre 2006. Restaurée il y a quelques années, elle continue à être bien entretenue. Le bâtiment principal a été repoussé par Guimard en bout de parcelle pour libérer le terrain. Deux parties principales se dégagent de la construction : à l’avant, dominant la vallée, la façade arrondie abrite les espaces de vie avec au rez-de-chaussée, le salon/salle à manger et dans les étages les chambres et la salle de bains. À l’arrière, se servant des différences de niveaux propres au terrain, l’architecte est parvenu à organiser les espaces de service par un astucieux jeu de volumes s’intégrant parfaitement à la colline. Fidèle à ses idées, Guimard a employé différents matériaux pour les façades — ici le moellon en calcaire et la brique — qui viennent à nouveau souligner la structure. Mais à la différence d’autres réalisations contemporaines du Castel Val comme La Surprise à Cabourg ou Le Castel d’Orgeval à Villemoisson-sur-Orge, il a préféré cette fois-ci utiliser le métal plutôt que le bois : plusieurs poutrelles métalliques apparentes viennent soutenir autant que décorer le porte-à-faux de l’arrondi sur la façade avant.

Structure métallique apparente en façade avant du Castel Val. Photo auteur.

La propriété a fait l’objet d’une deuxième campagne de travaux en 1911/1912 exécutée par l’architecte Eugène Daubert (1847-1938) qui a concerné à la fois l’aménagement du terrain (murs, canalisations) et des communs (écuries, cave, remise) ainsi que la construction d’un logement pour le jardinier[21].

Guimard n’est donc pas intervenu sur cette partie du chantier qui n’a d’ailleurs probablement pas concerné le bâtiment principal mais il a en revanche certainement fourni au même moment les vitraux qui ornent les impostes des fenêtres au rez-de-chaussée.

Un des huit vitraux décorant les impostes du salon du Castel Val. Droits réservés.

En effet le dessin de ces vitraux ne nous est pas inconnu puisqu’il nous rappelle celui d’un autre bâtiment dont Guimard achève la décoration au même moment…l’hôtel Mezzara !

Vitrail de la porte séparant le grand hall des espaces de service, hôtel Mezzara. Photo Frédéric Descouturelle.

Le mobilier Chanu

Vers 1903-1904, Guimard a dessiné les meubles pour au moins deux pièces du Castel Val : le salon et la salle à manger. Ils étaient donc destinés à une maison de campagne qui était aussi une résidence secondaire (au moins durant les premières années). Ce mobilier non daté et signé, plus épuré que celui dessiné par l’architecte fin XIXe/début XXe siècle n’en est pas moins remarquable et peut être considéré comme un mobilier de transition. Par rapport aux meubles de la période précédente caractérisés par une arborescence foisonnante (et parfois gratuite), des lignes plus épaisses et un style exclusivement abstrait, les courbes sont ici simplifiées, gagnant en élégance, tandis que les motifs se font plus naturalistes. Comme si la tige concédait un peu de place à la fleur…

Les sculptures sont à la fois plus précises et plus fines, un résultat rendu possible par l’emploi du bois de poirier que Guimard utilisera majoritairement par la suite. Cette évolution stylistique est particulièrement remarquable (et réussie) sur le fauteuil conservé au musée d’Orsay dont le galbe enveloppant dessine la silhouette. Le dossier s’incline légèrement vers les accoudoirs qui semblent jaillir de la matière sans ruptures. Enfin des petits bourgeons stylisés (ou des fruits ?) font discrètement leur apparition en venant souligner le mouvement final des sculptures.

Fauteuil du salon du Castel Val, poirier et garniture en cuir d’origine au chiffre des Chanu. Crédit Musée d’Orsay, RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt.

Ce mobilier constitue donc une étape importante dans l’évolution stylistique de Guimard car il adopte certains principes et certaines caractéristiques qui vont définir le Style Guimard en matière d’ébénisterie durant toute la décennie suivante.

Ces ensembles ont peut-être été parmi les premiers à être entièrement conçus dans les ateliers Guimard de l’avenue Perrichont prolongée. Quasiment complets et encore à leur emplacement d’origine dans les années 1960, ils ont été dispersés peu de temps après à la faveur des évènements familiaux et de la redécouverte de Guimard. Une partie de ceux-ci étaient conservés dans l’extraordinaire collection assemblée par Wolfgang Ferdinand Neess (1929-2020) et présentée depuis 2019 dans la nouvelle aile du musée de Wiesbaden en Allemagne construite pour l’occasion.

Provenant du salon du Castel Val, un canapé, une petite table, un fauteuil et un repose-pied ont été identifiés.

Canapé du salon du Castel Val. Poirier et garniture moderne. Crédit Musée de Wiesbaden, coll. W.F. Neess.

De la salle à manger, sont parvenues jusqu’à nous une table et six chaises[22]. Un buffet dont nous retrouvons la trace dans nos archives devait logiquement compléter cet ensemble mais n’a pas encore été localisé. La famille s’en était peut-être séparée avant les années 1960.

Table de salle à manger du Castel Val. Poirier sculpté. Crédit Bröhan Museum, Berlin.

Enfin une splendide cheminée occupait le mur entre le salon et la salle à manger. Au moment de la suppression de cette séparation, elle a été déposée et a rejoint les collections du musée de Toledo aux États-Unis.

Cheminée du salon du Castel Val. Entourage en poirier, intérieur en bronze, plaque de foyer en fer. Crédit Toledo Museum of Art.

Le groupe d’immeubles modernes

Ce sujet qui traite de l’activité de promotion immobilière déployée par Guimard a été largement étudié dans les ouvrages de référence[23]. Nous n’y reviendrons donc pas en détails mais en rappellerons simplement les grandes lignes.

Le groupe d’immeubles modernes des rues La Fontaine, Agar et Gros a connu une gestation assez lente puisque les premiers plans de Guimard remontent à 1906 et l’inauguration des immeubles à la fin de l’année 1912[24].

Immeuble du 17 rue Jean-de-La-Fontaine. Coll. Bibliothèque du Musée des Arts Décoratifs, don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.

Ce projet de grande ampleur a été construit sur des terrains appartenant à Léon Nozal (pour certains depuis 1889) par l’intermédiaire de la Société immobilière de la rue Moderne, dans laquelle outre Guimard et Nozal père on trouvait Edouard Oppenheim, le beau-père de l’architecte.

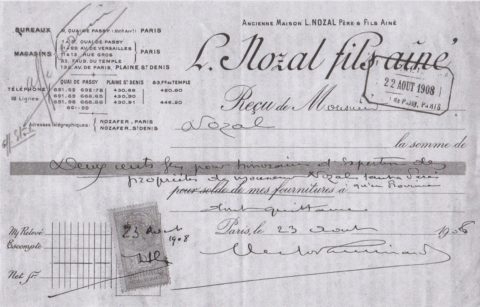

Entre-temps en 1908, Léon Nozal avait missionné Guimard pour expertiser l’ensemble « des propriétés appartenant à Monsieur Nozal tant à Paris qu’en province ». Nous en gardons la trace grâce au reçu conservé dans les archives familiales en règlement des honoraires de l’architecte.

Reçu des honoraires complété, daté du 23 août 1908 et signé par Guimard. Archives familiales.

Seuls six immeubles sur les onze projetés ont été réalisés. Il est certain que le décès de Léon Nozal en 1914 puis la Première Guerre mondiale ont stoppé net cette belle entreprise, la société constructrice n’ayant jamais retrouvé la capacité financière pour achever l’ensemble du projet au lendemain du conflit. Les conséquences de cet arrêt ont poursuivi Guimard jusqu’au milieu des années 1930.

Le décès de Léon Nozal

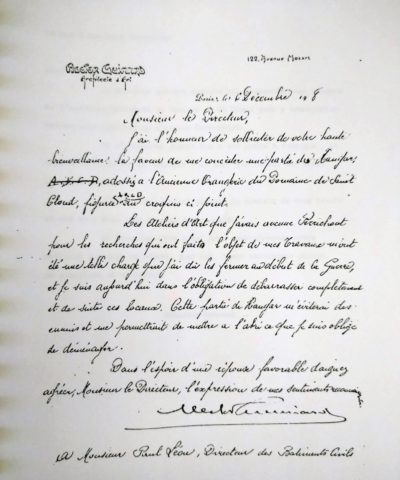

Léon Nozal s’est éteint le 15 août 1914 à huit heures du matin dans son hôtel de l’avenue du Ranelagh. La disparition de son associé s’est ressentie sans tarder sur la carrière de Guimard en le privant d’un de ses principaux clients mais aussi et surtout de son outil de travail. À la fin de l’année 1918, il doit sans tarder « débarrasser » les ateliers de l’avenue Perrichont qu’il avait dû fermer au début du conflit pour des raisons économiques. Il sollicite auprès de Paul Léon, directeur des bâtiments civils au Ministère des Beaux-Arts, la mise à disposition de quatre hangars adossés à l’ancienne orangerie du domaine de Saint Cloud. La demande est envoyée sur une lettre à en-tête qu’il a probablement dictée à sa secrétaire[25] puisque l’on ne reconnait pas son écriture.

Copie de la lettre de Guimard à Paul Léon en date du 06 décembre 1918, signée par l’architecte. Archives du Cercle Guimard.

Faute d’informations plus précises, il est difficile de reconstituer la chronologie des évènements qui ont conduit Guimard à quitter l’avenue Perrichont. Sa lettre à Paul Léon intervient seulement quelques jours après la signature de l’armistice sur un ton qui traduit un sentiment d’urgence… Les relations de l’architecte avec la famille Nozal s’étaient-elles à ce point détériorées pour qu’il doive quitter aussi précipitamment les lieux ? Pourquoi Guimard n’a-t-il pas trouvé un terrain d’entente qui lui aurait permis de conserver les ateliers Perrichont au moins en attendant que les affaires redémarrent ? C’est d’autant plus étonnant que le peintre Nicolas Gropeano est lui admis à rester dans l’hôtel d’artiste avec sa famille. Il est aussi possible que les héritières Nozal aient voulu mettre de l’ordre dans leurs affaires. D’ailleurs elles se désengageront de l’entreprise familiale en vendant leurs parts au début des années 1920.

À l’inverse de son activité d’architecte qu’il poursuivra encore pendant une quinzaine d’années, la fermeture définitive des ateliers Perrichont a signé la fin des travaux de Guimard (ou presque) dans le domaine mobilier[26]. Si l’on considère l’importance qu’attachait l’architecte à cette activité, c’est donc tout un pan de son activité professionnelle qui s’arrête.

Guimard a-t-il tenté de relancer cette activité au début des années 1920 ? On pourrait le penser à la lecture de la petite annonce qu’il a faite publier au mois d’août 1921[27] :

« Dessinateur meubles, habile et compétent, est demandé : 122, Avenue Mozart, Paris » …

Le procès des années 1930

L’architecte attendra l’année 1933 pour assigner en justice les dames veuve Nozal et veuve Pézieux, sa fille, s’estimant lésé financièrement dans l’affaire du groupe des immeubles modernes[28]. S’appuyant sur l’échange de lettres officialisant leur association en 1901 (voir plus haut), il réclamait 120 000 francs aux héritières Nozal « à titre des dommages-intérêts représentant les bénéfices auxquels il prétend avoir droit en raison de ces conventions ».

Dans sa décision du 5 janvier 1936 — qui fera jurisprudence — le Tribunal civil de la Seine a débouté Guimard de ses prétentions arguant que le contrat passé entre l’architecte et Nozal père était un « contrat d’association en participation » et non un « contrat de mandat ». Le décès de Léon Nozal en 1914 avait donc mis fin à cette association. En vertu de cette dissolution, Mme Nozal et sa fille n’étaient donc pas tenues de continuer cette association… Pied de nez ou petite vengeance de la part des héritières Nozal, l’hôtel de la rue du Ranelagh est transformé peu de temps après. Mais c’est aussi en 1937 que la chambre Pézieux-Nozal est donnée aux Arts décoratifs, preuve que la famille avait malgré tout conscience de la valeur patrimoniale d’un tel ensemble.

Cette décision du tribunal est intervenue dans une période difficile pour Guimard. Même s’il participe encore aux travaux de la Société des Architectes Modernes[29], il ne construit plus, se contentant d’exposer à l’occasion de rétrospectives sur l’« Art 1900 ». L’affaire du groupe des immeubles modernes a sans doute assombri un peu plus la fin de sa carrière à une époque où son couple ne possède plus les moyens financiers qu’il avait avant la Première Guerre mondiale ou même dans les années 1920.

Son état de santé semble s’être détérioré à compter du milieu des années 1930 et c’est malade qu’il rejoindra en 1938 les États-Unis pour y passer les dernières années de sa vie.

Conclusion

Après avoir permis quelques-unes des réalisations architecturales et mobilières parmi les plus remarquables de la carrière de l’architecte, les relations entre Guimard et la famille Nozal ont donc connu un bien triste épilogue. Comme si cela ne suffisait pas, toutes les constructions directement liées aux Nozal ont été détruites. Les seuls bâtiments rescapés de cette liste sont des œuvres qui leur sont indirectement liées comme le Castel Val et le groupe d’immeubles modernes mais qui sont malgré tout des réalisations moins spectaculaires que La Surprise ou l’hôtel Nozal. Quelques ensembles mobiliers heureusement conservés dans les musées ou dans les collections privées sont aussi là pour nous rappeler cette collaboration mais représentent finalement bien peu comparé à la somme de travail qu’a dû déployer l’architecte.

Au-delà d’un nécessaire dépoussiérage du sujet, nous avons voulu démontrer comment les relations nouées entre Guimard et les Nozal ont influencé directement ou indirectement plus de trente années de la vie de l’architecte. La complexité de ces liens et des informations encore trop parcellaires — voire absentes dans certains cas — nous incitent d’ailleurs à la prudence et volontairement nous n’avons fait qu’effleurer certains sujets toujours en cours d’étude. Ce thème passionnant nous réserve sans doute encore quelques surprises que nous n’hésiterons pas à partager en temps voulu…

Olivier Pons

[1]Léon et Hélène Le Thorel (parfois orthographié Lethorel) ont eu un fils (Louis) André, né en 1882 et décédé en août 1903 à Saint-Mandrier (Var), une année sombre pour la famille Nozal puisqu’au mois de juillet disparaissait également son cousin Paul…

[2]L’Architecte, mai 1911.

[3]Revue Juridique et Fiscale de l’Entreprise. Recueil mensuel de législation, de jurisprudence, de contentieux, 1937. Source Gallica – BNF.

[4]Cette information nous est connue par un arrêt de la Cour d’appel de Paris publié en 1904 dans le Bulletin judiciaire au sujet d’un différend financier entre Guimard et un fournisseur.

[5]Son nom roumain est Nicolae Gropéanu, mais nous retiendrons la version francisée de son nom, Nicolas Gropeano, qui apparait le plus souvent. Nos recherches avaient permis de révéler en 2017 l’identité de l’artiste qui a occupé l’atelier avec sa famille pendant plus de trente ans au sein de l’ensemble construit par Guimard. Les deux hommes s’étaient peut-être rencontrés au Salon d’Automne dont ils étaient tous les deux membres fondateurs.

[6]L’adresse des ateliers figure en effet sur un des supports publicitaires édités par Guimard à cette occasion.

[7]« Avenue Perrichont prolongée, les ateliers Guimard », Nicolas Horiot et Olivier Pons. Journal n° 2 du Cercle Guimard édité à l’occasion de l’exposition Guimard, précurseur du design, 2017.

[8]Voir la première partie de ce dossier publiée le 08 janvier 2021.

[9]Parmi ces tableaux, citons Une vue de la Manche prise de Cabourg exposé en 1894 ou La bouée, Cabourg-Dives exposé au Salon d’hiver de 1909. Le Petit Palais-Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris vient de bénéficier du don exceptionnel, consenti par les descendants de l’artiste, d’un ensemble de documents comprenant notamment trente et un carnets de ce peintre grand voyageur datés de 1872 à 1927. Une très belle exposition en ligne sur le site de l’institution présente une partie de ces archives dont des photographies montrant Alexandre Nozal peignant au milieu de la nature ainsi qu’un panorama d’œuvres représentatives de son travail.

[10]L’écrivain est né chez son grand-oncle maternel au 96 rue La Fontaine.

[11]Proust s’est installé en 1907 au Grand-Hôtel de Cabourg où il commence la rédaction d’À la recherche du temps perdu dans lequel la ville de Balbec, en grande partie inspirée par la petite cité balnéaire, y tient une place importante.

[12]Proust et Cabourg, Jean-Paul Henriet, éditions Gallimard, 2020.

[13]Présentation du sujet par Dominique Magdelaine en 2014 à l’Assemblée générale du Cercle Guimard. À la demande de J.E. Blanche, Guimard remet au goût du jour plusieurs pièces de la maison principale de sa propriété à Auteuil qui accueille depuis 1896 un cours d’enseignement privé, Les Marronniers, dirigé par les demoiselles Guyomar et Hoog (Musée d’Orsay, fonds Guimard GP1162, GP1163). En effet le peintre préfère s’installer dans son atelier récemment réaménagé et situé un peu plus loin sur le domaine (Jacques-Emile Blanche, Jane Roberts, éditions Gourcuff-Gradenigo, 2012) ce qui lui permet de mettre en location la demeure familiale. Plusieurs cartes postales d’époque montrent que Guimard a utilisé pour Les Marronniers les mêmes modèles de papiers-peints, frises et panneaux de Lincrusta-Walton que ceux employés pour le Castel Béranger. L’architecte a aussi dessiné pour l’occasion un petit meuble étagère installé dans le salon des élèves.

[14]Communication personnelle de M. Montamat.

[15]La villa était située en deuxième rang. Un terrain non construit entre la propriété Nozal et la plage permettait d’accéder directement à la mer.

[16]Voir la première partie de ce dossier publiée le 08 janvier 2021. Extraits d’un récit intitulé « Une mémé de fantaisie » rédigé entre 1945 et 1955 alors que Simone Raffin habitait l’hôtel Nozal. Archives familiales.

[17]A la même époque, Guimard construit une autre villa à Sceaux qui héritera du nom de celle de Cabourg (Vigne, Georges, Hector Guimard, éditions Charles Moreau, 2003, p. 298).

[18]Voir la première partie de ce dossier. Témoignage d’Anne de Leseleuc. Fonds Ralph Culpepper. Centre d’archives et de documentation du Cercle Guimard.

[19]La confusion vient peut-être de la présence d’une certaine Louise Chanu (1858-1934) dans la tombe familiale au cimetière d’Auvers-sur-Oise et dont le nom aurait pu être déformé.

[20]Le Journal du 05 avril 1904. L’article nous apprend également que le domicile principal de Georges Chanu était situé boulevard des Batignolles à Paris et, plus surprenant, qu’il était rentier. Des documents conservés dans les archives familiales le désignent successivement comme représentant en 1908 d’une société de charbons anglais puis d’une aciérie.

[21]Mémoire de travaux rédigé par l’architecte Daubert (domicilié au 195, avenue Daumesnil à Paris) et daté du 11 octobre 1911, 57 pages. Archives familiales.

[22]Cinq de ces chaises ont été localisées : deux font partie d’une collection privée tandis que les trois autres appartenaient à la collection Neess et sont aujourd’hui présentées au musée de Wiesbaden en Allemagne.

[23]Vigne, Georges, Hector Guimard, éditions Charles Moreau, 2003. Thiébaut, Philippe, Guimard, 1992. Selon les dernières découvertes de M. Raffin, les immeubles de la rue Agar édifiés par Guimard ont été probablement construits à l’emplacement d’une petite maison habitée entre les années 1840 et 1850 par les parents de Léon Nozal qui y est né ainsi que ses soeurs.

[24]Voir à ce sujet la très belle série d’articles de La Construction Moderne publiés entre novembre 1912 et février 1913.

[25]La lettre a peut-être été écrite par Suzanne Richard qui fut secrétaire de l’agence Guimard au 122 avenue Mozart de 1911 à 1919 (témoignage des descendants).

[26]Seule exception, la Mairie qu’il élève au sein du Village français à l’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels de 1925 à Paris et pour laquelle il dessine deux ensembles fabriqués par les Établissements Eagle, destinés à meubler le secrétariat et le bureau du Maire.

[27]L’Intransigeant, 07 et 08 août 1921.

[28]Voir la note 2.

[29]En 1922, Guimard fonde avec quelques autres dont Jourdain et Sauvage le Groupe des Architectes Modernes qui deviendra quelques années plus tard la Société des Architectes Modernes.

Adhésion

En devenant adhérent, vous participez à nos rencontres... et soutenez nos activités !

Adhérer au Cercle Guimard