Guimard (père) améliore la constitution humaine, amuse les enfants et libère la femme !

La consultation du site de l’INPI permet d’accéder facilement aux brevets d’invention déposés de 1791 à 1901[1]. Pendant cette période, aucun brevet n’a été déposé par Hector Guimard et ce n’est qu’en juin 1910 qu’il a déposé un brevet pour des lustres à pendeloques qui ont été commercialisés sous le nom des « Lustres Lumière » par la maison Langlois. Puis, c’est après-guerre qu’il a déposé en 1921 une série de brevets pour sa méthode de « Standard Construction ». Cependant, le nom de Guimard apparaît bien en tant que déposant de brevets pendant la période 1791-1901, mais il s’agit de René Guimard, qui n’était autre que le père d’Hector.

Né à Toucy dans l’Yonne, le 7 septembre 1839, (Germain) René Guimard était orthopédiste, métier qui correspondait à la fois à nos actuelles professions de kinésithérapeute et de professeur de gymnastique. Il s’était établi à Lyon où il s’est marié le 22 juin 1867 avec Marie Françoise Bailly (1839-1899). Le couple avait alors déjà deux enfants : Hector Germain, né le 10 mars 1867 et Marie Renée, née le 21 février 1866. Ils ont ensuite eu un second fils, (René) Paul, né le 9 décembre 1870. La famille a quitté Lyon à une date que nous ne connaissons pas, pour s’installer tout d’abord à Levallois-Perret, puis à Paris en 1883 où René Guimard a installé son « gymnase médical et orthopédique franco-suédois » au 112 boulevard Malesherbes. À son décès, en 1899, Paul Guimard lui a succédé puis, une décennie plus tard, en 1910, a transféré l’établissement rue de Chazelles où il disposait d’une grande piscine[2].

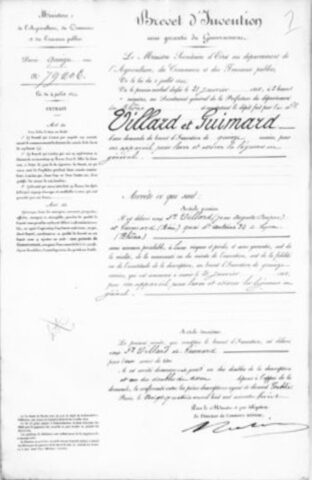

Il n’est pas étonnant que René Guimard ait voulu innover dans son domaine d’activité professionnelle. Et c’est ainsi que le 4 octobre 1872, représenté par sieur Feuillat, 14 rue de la Ferrandière à Lyon, il a déposé un brevet pour « perfectionnements apportés aux appareils gymnastiques permettant d’établir un gymnase complet et suffisant dans l’espace rigoureusement nécessaire », enregistré le 4 décembre 1872.

René Guimard, brevet 96630, déposé le 4 octobre 1872, p. 1. Site INPI.

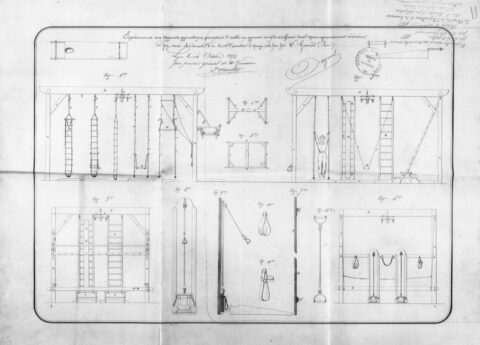

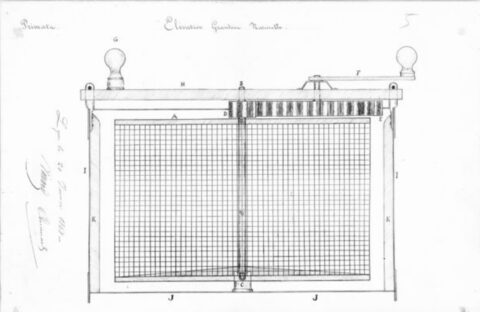

Dans le mémoire descriptif de ce brevet, il s’agit de rationaliser la disposition des différents agrès sur une sorte de gibet en quadrilatère. Cette disposition permet d’occuper un volume plus réduit que celui qu’on trouve habituellement dans un gymnase. René Guimard visait ainsi le marché des particuliers férus d’efforts musculaires et d’étirements ligamentaires, ainsi que celui des écoles dans lesquelles il espérait diffuser cette « science amélioratrice de la constitution humaine ». Après la défaite de 1870, l’éducation physique a en effet bénéficié d’un réel engouement que l’on retrouve aussi bien dans les visées politiques que dans la littérature de l’époque.

René Guimard, brevet 96630, déposé le 4 octobre 1872, p. 7. Site INPI.

Également dans l’optique de développer l’activité physique, René Guimard avait déposé trois ans plus tôt, le 3 juillet 1869, un brevet pour « un jeu de gobelets avec volants pour servir aux récréations des enfants dans la chambre ou dans le jardin », enregistré le 12 août 1869. À cette date, il habitait au 34 quai Saint-Antoine à Lyon.

René Guimard, brevet 95945, déposé le 3 juillet 1869, p. 1. Site INPI.

René Guimard, brevet 95945, déposé le 3 juillet 1869, p. 4. Site INPI.

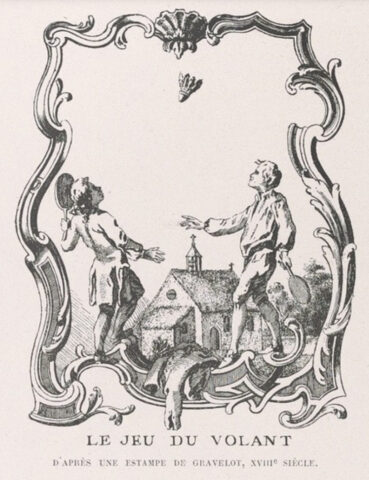

Il s’agit d’un nouveau jeu de lance et attrape volant et c’est sur l’excellent site « La Vie du volant » que nous recueillons des informations supplémentaires.

Dans cette famille de jeux, on trouve l’ancien jeu du volant dont descend le célèbre badminton, formalisé dans le dernier quart du XIXe siècle.

Le jeu du volant. Henry-René d’Allemagne, Musée rétrospectif de la classe 100. Jeux à l’exposition Universelle Internationale de 1900, à Paris, Tome I, 1903, p. 216. Source Gallica.

Mais cette famille comprenait aussi d’autres jeux dont le but était d’attraper et de se renvoyer une balle ou un volant au moyen d’un cornet fixé sur un bâton.

Le jeu du cornet. Le Bon Génie, Journal des Enfants, 3e année, n° 17. Source Gallica.

Une description en était donnée dès 1826 :

« Le volant assis ou aux cornets a fait fortune il y a quelques années. On substitue à la raquette un cornet de cuir ou de carton verni, fixé au bout d’une baguette d’un pied à dix-huit pouces de longueur. On reçoit le volant dans le cornet, et on le lance à son vis-à-vis, qui le reçoit de la même manière. Ce jeu n’est pas aussi facile que le volant ordinaire, il est aussi moins répandu[3]. »

Le jeu breveté par René Guimard est donc une variante de ce jeu du cornet qui était tombé en désuétude. Il s’en distingue par l’angle obtus formé par le bâton et le cornet, angle qui permet de donner à la trajectoire du volant une plus grande hauteur et une plus longue distance et facilite ainsi les échanges. Dans le mémoire descriptif du brevet, René Guimard jugeait en effet que la traditionnelle forme droite du manche et de son cornet ne permettait guère que des trajectoires verticales « comme avec un bilboquet ». Ce cornet que René Guimard nommait un « gobelet », affecte d’ailleurs une forme de cloche qui facilite le recueil du volant. Ce jeu a bien été édité sous le nom assez mystérieux de « Jeu de Cylicione », sans grand succès semble-t-il. Mais des collectionneurs de jeux en ont recueilli des exemplaires. On reconnaît bien la forme évasée en cloche du cornet, ainsi que le profil du manche en bois tourné du dessin du brevet de 1869.

Jeu de Cylicione, c. 1869. Photo Jeux anciens. Collection de Jeux d’Antan.

Au revers du couvercle de la boîte, on trouve quelques instructions :

N° 1. – S’exercer à lancer le volant verticalement au-dessus de la tête, le plus haut possible.

N° 2. – Jouer à deux, avec un ou deux volants à la fois ; s’exercer des deux mains, debout et assis.

N° 3. – Lancer le volant d’un bras et le recevoir de l’autre, et réciproquement.

N° 4. – Lancer par un effort du poignet et de l’avant-bras ; suivre des yeux le parcours du volant.

La règle du Jeu y est succinctement précisée :

« La partie se compose du nombre de points convenus. On doit compter le nombre de coups ; le coup est bon si l’on évite au volant de tomber à terre. »

Jeu de Cylicione, c. 1869. Photo Jeux anciens. Collection de Jeux d’Antan.

Plus inattendu, le premier brevet que René Guimard avait déposé, conjointement avec le sieur Jean Auguste Prosper Villard, concernait un sport presque aussi amusant, celui du lavage et de l’essorage des légumes. Déposé le 21 janvier 1868, ce brevet a été enregistré le 24 mars 1868. À cette date, et au moins depuis 1867, année de son mariage, René Guimard habitait déjà au 34 quai Saint-Antoine à Lyon.

Jean Auguste Prosper Villard et René Guimard, brevet 79206, déposé le 21 janvier 1868, p. 1. Site INPI.

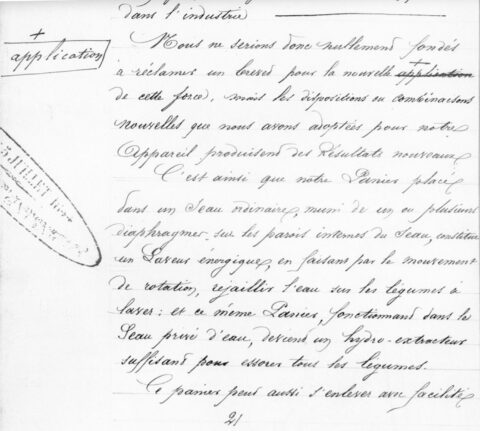

Dans le mémoire descriptif du brevet, Villard et Guimard déclarent que leur appareil fonctionne grâce à la force centrifuge, tout en prenant le soin de préciser qu’ils ne revendiquent pas un brevet pour une nouvelle utilisation de cette force « qui a déjà de nombreuses applications dans l’industrie. » Cependant, ils estiment que « les dispositions ou combinaisons nouvelles qu[’ils ont] adoptées pour [leur] appareil produisent des résultats nouveaux. »

Jean Auguste Prosper Villard et René Guimard, brevet 79206, déposé le 21 janvier 1868, p. 2 (détail). Site INPI.

Il s’agit d’un panier grillagé circulaire qui est maintenu dans une armature métallique sur un axe reposant sur une crapaudine. Il est mu par un engrenage qui surmultiplie la vitesse de rotation imprimée par une manivelle, tout en prenant appui de l’autre main sur une poignée fixe.

Jean Auguste Prosper Villard et René Guimard, brevet 79206, déposé le 21 janvier 1868, p. 2 (détail). Site INPI.

Plongé dans un seau ordinaire rempli d’eau, l’appareil assure une fonction de lavage des légumes placés dans le panier. Une fois le seau vidé, le même mouvement de rotation provoque un essorage efficace.

Ce dispositif, s’il était bien le premier du genre, présentait un avantage indéniable. En effet, jusque-là, on lavait la salade à grande eau avant de l’essorer en extérieur dans un panier en osier (puis en fil métallique) en lui imprimant à bout de bras de grands mouvements de balancier.

Tout le monde aura reconnu dans ce mémoire descriptif le précurseur de la célèbre essoreuse à salade en plastique brevetée un siècle plus tard en 1971 par Jean Mantelet[4] (1900-1991), fondateur de Moulinex, et en 1973 par Gilberte Fouineteau. Leur seule innovation par rapport à l’appareil de Villard et Guimard est l’intégration du couvercle et de la cuvette remplaçant le seau ordinaire.

Essoreuse à salade Moulinex 5 litres, Réf. K1690104, vendue 19,99 €, garantie 2 ans. Source site Moulinex. Droits réservés.

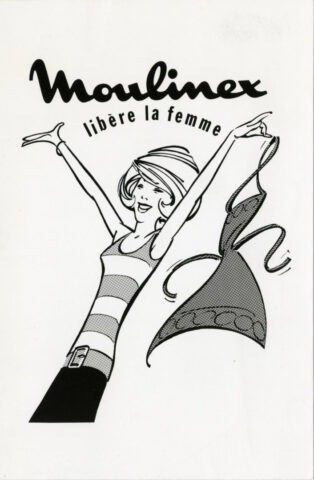

René Guimard et Jean Auguste Prosper Villard avaient-ils conscience de « libérer la femme » ainsi que le promettra plus tard (en 1961) ce célèbre slogan de la marque Moulinex ? Si la mécanisation et la robotisation de certaines tâches ménagères permettaient effectivement de gagner du temps libre, le féminisme de ce slogan commercial était tout relatif puisqu’il sous-entendait que la place des femmes était au foyer.

Publicité pour Moulinex, sans date, Archives départementales du Calvados, 157J/1257. Droits réservés.

Grâce à ces dépôts de brevets, la figure de René Guimard dont nous ne savons pratiquement rien et dont nous n’avons aucun portrait, prend une couleur sympathique alors que, jusqu’à présent, la mésentente qu’on l’on suppose avoir existé entre son fils Hector et lui pouvait en donner une image défavorable[5]. En tous cas, si le gène de l’inventivité n’a certes pas encore été localisé dans le génome humain, cette qualité, qu’elle soit innée ou acquise, s’est visiblement transmise de René à Hector.

Frédéric Descouturelle

Remerciements

Nous remercions Frédéric Baillette qui anime le site « La Vie du Volant ». Nous avons puisé des renseignements et des citations dans son article très fourni « Jeux de lance et attrape volants ». Nous avons reproduit avec sa permission des illustrations provenant de son article.

Notes

[1] https://archives.inpi.fr/brevets?arko_default_63f395e1547dd–ficheFocus=

[2] Cf. l’article de Marie-Claude Paris « De Lyon à Paris, Hector Guimard et ses proches : famille, voisins et clients ».

[3] A. Paulin-Désormeaux (1785-1859), Les Amusements de la campagne […] recueillis par plusieurs amateurs […], Tome 4, Chapitre XXII : « Le Volant », Paris, Audot Libraire-Éditeur, 1826, p. 222.

[4] En 1953, Mantelet avait déjà créé une essoreuse à salade baptisée « légumex ».

[5] Hector Guimard semble avoir quitté très jeune, avant 1885, le domicile parental pour être hébergé chez Appolonie Grivellé que nous supposons avoir été sa marraine. Le 17 mars 1898, à propos d’un différend tenant à son manque d’assiduité en tant que professeur à l’école nationale des arts décoratifs, il écrivait à son directeur Auguste Louvrier de Lajolais (1829-1908), l’assurant de son affection et que l’admiration qu’il lui portait lui était « d’autant plus précieuse [pour lui qu’il était] entré dans [son] école abandonné par [ses] parents, condamné à accepter la protection d’une parente avec celle d’amis » (cité par Georges Vigne in Guimard, éditions Charles Moreau et Felipe Ferré, 2003). Ainsi, on considère souvent que Louvrier de Lajolais a pu jouer pour Hector Guimard le rôle d’une figure paternelle.

Addenda du 24 mars 2024

Après la publication de cet article, M. Frédéric Baillette a publié sur le blog de La Vie du volant un article très complet sur les dépôts de brevets de jeux de volant intitulé « Quant le volant passe son brevet« .

Adhésion

En devenant adhérent, vous participez à nos rencontres... et soutenez nos activités !

Adhérer au Cercle Guimard