Exposition Vallin à Liverdun – 2 : les ferronneries de la villa La Garenne

L’exposition consacrée à Eugène Vallin se tient du 10 juin au 7 août 2022 dans la villa La Garenne, au domaine dit « des Eaux bleues », dans une boucle de la Moselle, à une quinzaine de km de Nancy. Cette villa appartenait à Charles Masson, l’un des gérants des Magasins Réunis de Nancy. Outre un décor intérieur de style École de Nancy, elle possède de remarquables marquises qui ne sont pas sans rappeler certaines œuvres de Guimard.

Villa La Garenne à Liverdun. Photo © Communauté de Communes du Bassin de Pompey.

L’essor commercial de l’empire des Magasins Réunis reste encore à écrire dans le détail. Cette ascension quasi-fabuleuse aux succursales couvrant toute la région Est de la France (et même au-delà des frontières), parvenant à se tailler une part significative du commerce des grands magasins parisiens, a été à l’aune de celle d’Aristide Boucicaut ou de celle des Cognacq-Jay. Partie de peu, la famille unie formée par Antoine Corbin (1835-1901), Léonie Guilbert et leurs quatre enfants, a su agréger autour d’elle une cohorte de gérants efficaces et dévoués, liés par des alliances matrimoniales ou financières. Louis, le fils aîné, est parti à la conquête de Paris. Eugène, le fils cadet, a été le plus flamboyant par son amour dévorant de l’art. Entre les deux, Charles Masson, venu très jeune des Vosges, tôt associé à l’affaire puis époux de Marie, la fille aînée des Corbin, a été plus discret mais professionnellement très actif. Il a sans doute été un homme moins curieux d’expériences artistiques que son jeune beau-frère, n’ayant pas été comme lui un collectionneur, un ami des artistes ou un organisateur d’expositions. Mais en homme réfléchi et posé, il a incarné le commanditaire dans toute sa magnificence, sachant s’entourer d’un décor à la fois moderne et opulent, commandé aux meilleurs artistes de Nancy.

Charles Masson vers 1900. Tirage photographique ancien. Coll. Part.

Il a notamment été le commanditaire de l’extraordinaire salle à manger qu’Eugène Vallin et Victor Prouvé ont réalisée pour lui de 1903 à 1906, transférée à Paris pendant la Première Guerre mondiale, puis réinstallée au musée de l’École de Nancy au début des années 60.

La salle à manger Masson, réinstallée à Paris. Tirage photographique ancien. Coll. Part.

Charles Masson a fait construire en 1897 la villa La Garenne à Liverdun, à l’écart du village et en contrebas du château néo-médiéval greffé sur la muraille et qui allait revenir à Eugène Corbin. Le domaine abritait aussi une ferme modèle où Charles Masson s’exerçait à l’aviculture, l’une de ses passions.

Jeanne Blosse (à gauche) l’épouse d’Eugène Corbin et son jeune frère Maurice Blosse (à droite) en contrebas du « château » des Corbin dans le village de Liverdun. Cliché pris vers 1905. Tirage photographique ancien. Coll. Part.

La villa La Garenne a été complétée aux alentours de 1904, toujours par l’architecte nancéien Lucien Weissenburger, avec un étage et des combles. Puis, vers 1910-1912, le bâtiment a été agrandi sur ses façades nord et ouest par une adjonction en L. Une part ou la totalité de ces nouveaux travaux ont été assurés par l’architecte parisien Marcel Oudin, élève de Génuys et spécialiste du béton armé, à qui la famille Corbin-Masson a confié de nombreuses commissions privées et professionnelles.

Villa La Garenne à Liverdun. Photo © Communauté de Communes du Bassin de Pompey.

À l’occasion de l’agrandissement, de nombreuses finitions ont été exécutées dans toute la villa. Eugène Vallin a été sollicité pour l’habillage de deux pièces de la première phase de construction (la salle à manger et un salon) qu’il a exécuté dans son style d’alors, très retenu, subdivisant les surfaces en panneaux rectangulaires.

Salle à manger de la villa La Garenne à Liverdun. Lambris par Eugène Vallin, vers 1911. Photo Frédéric Descouturelle.

À l’intérieur, peu de décors autres que muraux ont subsisté jusqu’à aujourd’hui. C’est le cas d’un habillage de panneaux de mosaïque au motif d’algues, qui orne une grande pièce du rez-de-chaussée dont le sol est également couvert de mosaïques. Nous ignorons si Charles Masson a commandé pour cette villa du mobilier de prestige aux animateurs de l’École de Nancy, comme il l’avait fait pour son appartement nancéien, ou s’il s’est contenté à Liverdun d’un ameublement plus rustique.

La famille Corbin-Masson sur la terrasse de la villa La Garenne à Liverdun. Eugène Corbin tient la table, Charles Masson est à droite de trois-quarts dos. Cliché pris vers 1910. Tirage photographique ancien. Coll. Part.

Sur la façade nord, la façade ouest (où se trouve l’entrée principale) et la façade sud, la villa est ceinturée de grandes marquises qui se différencient de la plupart des ferronneries nancéiennes par l’absence de décor naturaliste.

Terrasse sud-ouest de la villa La Garenne. Photo © Communauté de Communes du Bassin de Pompey/Decollogne.

Au contraire, elles ne sont pas sans évoquer les marquises des édicules B du métro parisien d’Hector Guimard en 1900. Comme ces dernières, elles sont relevées pour conduire l’eau de pluie dans un chéneau central et ont des longueurs de tiges croissantes et décroissantes.

Hector Guimard, édicule B de la station Porte Dauphine. Détail de la paroi latérale. Photo André Mignard.

La similitude avec le travail de Guimard se voit aussi par la façon dont les poteaux des marquises de la villa sont construits. Ils utilisent des fers industriels en T qui sont assemblés par boulonnage, puis séparés. C’est entre ces fers en T que sont insérées en partie supérieure des lames de tôles découpées et cintrées qui constituent un décor.

Marquise de la villa La Garenne à Liverdun. Photo F.D.

Les lignes sinueuses de ce décor ont le caractère linéaire de l’Art nouveau franco-belge, mais ne font pas référence à un motif connu de Guimard.

Détail du décor à la partie supérieure d’un poteau d’une marquise de la villa La Garenne à Liverdun. Photo F.D.

Deux grandes consoles murales (une par terrasse) soutenant les chéneaux sont d’un style similaire.

Console d’une marquise de la villa La Garenne à Liverdun. Photo Fabrice Kunégel.

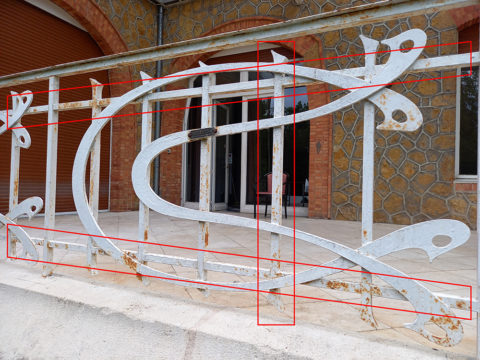

Sur la balustrade, nous retrouvons de semblables lames de fer découpées et cintrées dont le dessin se rapproche cette fois plus des ferronneries de Guimard. Elles ont été soudées sur les barreaux,

Balustrade d’une terrasse de la villa La Garenne. Photo F.K.

alors que Guimard utilisait plutôt des barres de fers qui ont été pliées puis rivetées ou vissées de façon visible sur leur support.

Soupirail de la maison Coilliot à Lille par Guimard (1898-1900). Photo F.D.

Sur les balustrades de la villa, les barres horizontales et les barreaux verticaux sont constitués par l’assemblage, taraudage et vissage de barres de fer de section carrées, une technique que n’utilisait pas Guimard.

Balustrade d’une terrasse de la villa La Garenne. Photo F.K.

Aux extrémités supérieures et inférieures des barreaux le serrurier a ajouté des motifs en volume qui ont été coulés en série.

Balustrade d’une terrasse de la villa La Garenne. Photo F.K.

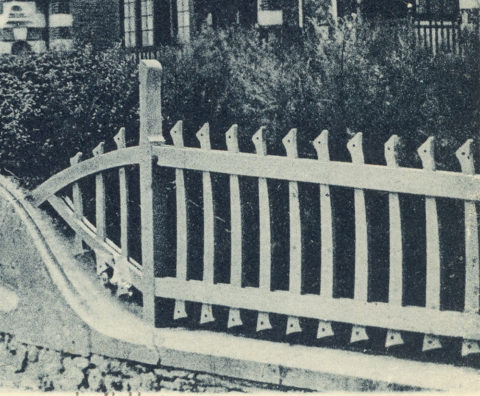

Le dessin de ces extrémités est inspiré par les barreaux d’une balustrade en bois de Guimard, celle de la villa La Bluette à Hermanville-sur-mer.

Balustrade originelle de la villa La Bluette à Hermanville-sur-mer par Guimard, 1899. Détail d’une carte postale ancienne. Coll. Nicolas Horiot.

Enfin, trois types de détails sont éminemment copiés sur les serrureries des édicules B du métro de Paris par Guimard. Il s’agit tout d’abord des motifs en « tête d’oiseau » avec un trou au niveau de l’œil qui termine toutes les lames de fer découpées de la balustrade et des décors de poteaux.

Balustrade d’une terrasse de la villa La Garenne. Photo F.K.

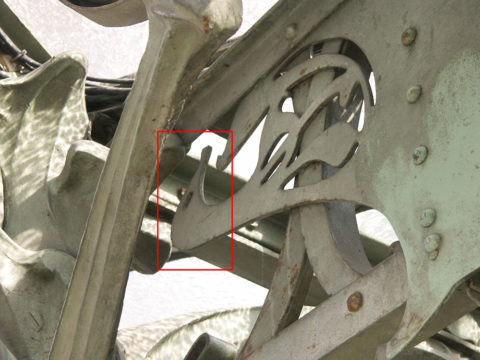

On retrouve ce motif au niveau des extrémités latérales du pavillon en tôle découpée des édicules B. Ce pavillon protégeait l’arrière du rideau de fer qui, à l’origine, fermait l’entrée de l’édicule pendant la nuit.

Hector Guimard, édicule B de la station Porte Dauphine. Détail du pavillon du rideau de fer. Photo F.D.

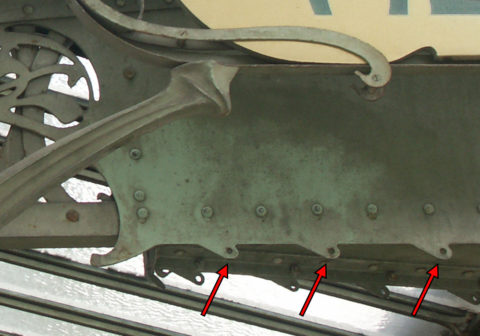

Le second détail significatif se trouve au niveau des linteaux qui joignent les chéneaux aux murs de la villa. Ils sont constitués de cornières assemblées entre lesquelles sont insérées des tôles aux découpes complexes qui les solidarisent par des assemblages discrets.

Linteau d’une marquise de la villa La Garenne à Liverdun. Photo F.D.

De semblables pièces de jonction se retrouvent sur la ceinture des marquises latérales des édicules B. On voit que Guimard leur avait donné une découpe extravagante avec deux ailes qui n’ont d’autre autre utilité que la création d’un motif décoratif. Pour sa part, il a clairement affiché l’assemblage par des boulonnages bien visibles.

Hector Guimard, édicule B de la station Porte Dauphine. Détail de la paroi latérale. Photo André Mignard.

Enfin, la ceinture des marquises de la villa est ponctuée de petites avancées obliques aux extrémités arrondies et percées d’un trou. Ici, elles avaient une fonction, celle de permettre l’accrochage de voilages qui isolaient la terrasse (cf. plus haut sur la photo N&B de la famille Corbin-Masson prenant le thé sur la terrasse).

Marquise de la villa La Garenne, détail du décor à la partie supérieure d’un poteau. Photo F.D.

Pourtant, elles sont la reprise d’un motif identique, mais cette fois non fonctionnel, qui ponctue le pavillon en tôle découpée à l’arrière du rideau de fer (ci-dessous). Ce motif ponctuait aussi les parois du chéneau des édicules B, mais elles ont disparu à ce niveau sur l’édicule B de la station Porte Dauphine (le seul de ce type subsistant).

Hector Guimard, édicule B de la station Porte Dauphine. Détail du pavillon du rideau de fer. Photo F.D.

Ces emprunts à Guimard s’expliquent tout à coup lorsqu’on découvre sur la balustrade de la villa la plaque-signature du serrurier. Il s’agit de l’entreprise parisienne Verdon & Courtois à qui avait été demandé l’assemblage des parties métalliques des édicules B en 1900 (les édicules A étant confiés à Bétourné et les entourages découverts ainsi que les pavillons à Balet).

Marquise de la villa La Garenne à Liverdun. Photo F.K.

Il n’est donc pas étonnant que, quelques années plus tard, l’entreprise Verdon & Courtois ait proposé à ses clients des motifs tirés de ces édicules et même d’une balustrade en bois d’une villa de la côte normande dont elle a pu avoir connaissance par Guimard lui-même ou tout simplement par des cartes postales. À ses techniques habituelles (assemblage de barres par taraudage et vissage avec motifs d’extrémités rapportés, soudures) elle a ajouté le découpage et le cintrage de tôles, mais pas le pliage de barres ou le découpage de fers en T ou en U. Elle n’a pas non plus franchement mis en évidence les vissages ou les boulonnages comme le faisait Guimard. Enfin, nous ne saurons sans doute jamais qui a été l’auteur des motifs linéaire de style Art nouveau présents sur les poteaux ou sur les consoles murales. Il est possible que ce soit l’architecte nancéien Lucien Weissenburger, mais il nous paraît plus probable qu’il se soit agi d’un dessinateur de Verdon & Courtois.

Frédéric Descouturelle

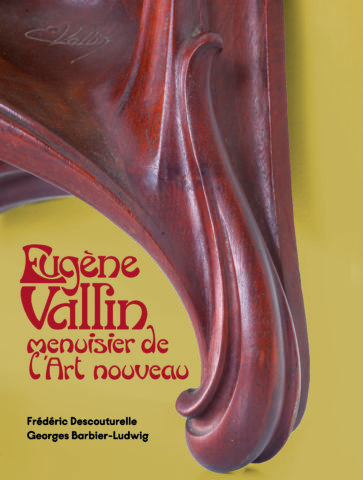

Le catalogue de l’exposition Vallin est disponible au prix de 12 € sur place et aussi par correspondance pour 20 € franco de port à demander à la Société Lorraine des Amis des Arts des Musées, 76 Grande rue 54000 Nancy.

Outre une notice consacrée à chaque objet exposé, ce catalogue de 128 pages, très illustré, offre plusieurs articles de fond décrivant la carrière de Vallin, son importance dans l’évolution du style de l’ École de Nancy et dans l’introduction de l’Art nouveau dans l’architecture nancéienne.

Adhésion

En devenant adhérent, vous participez à nos rencontres... et soutenez nos activités !

Adhérer au Cercle Guimard