Category: Métropolitain

Une verrine en verre du métro de Guimard pour notre projet muséal

Si vous n’avez pas pu assister à notre dernière Assemblée Générale, vous n’avez pu voir — ni toucher — notre dernier achat : une verrine de candélabre de métro de Guimard produite par la Cristallerie de Pantin. Dans un article récent, nous corrigions notre opinion ancienne[1] en admettant, preuve à l’appui, qu’initialement ces verrines étaient blanches et que le changement pour une couleur rouge-orangée s’est fait vers 1907, quatre ans après l’arrêt de la collaboration de Guimard avec la CMP.

Nous précisions qu’il était cependant probable que des verrines rouges aient existé précocement, puisque le détail d’un cliché noir et blanc de l’entourage découvert de la station Rome, photographiée en 1903 peu après son installation, est plus compatible avec une couleur rouge qu’avec une couleur blanche.

Entourage découvert de la station Rome (détail), mis en place en 1902. Photo Charles Maindron (1861-1940) photographe de la CMP. Tirage au gélatino-chlorure d’argent développé le 5 juin 1903. École Nationale des Ponts et Chaussées, Direction de la documentation, des archives et du patrimoine.

Alors qu’au contraire, des réemplois de verrines blanches avaient eu lieu pour au moins l’un des derniers entourages découverts à écussons, installé à la station Porte d’Auteuil en 1913.

Entourage découvert de la station Porte d’Auteuil. Photo Heinrich Stürzl, d’après une plaque autochrome de Frédéric Gadmer, cliché pris le 1er mai 1920. Collection musée départemental Albert-Kahn (inv. A 21 126). Source Wikimedia Commons.

Au moins l’une de ces verrines blanches existe encore en collection privée puisque nous la connaissons par le détail d’une photographie[2] prise en 1967.

Verrine blanche utilisée comme lustre. Photo Laurent Sully Jaulme (détail). Centre d’archives et de documentation du Cercle Guimard.

En tout, 103 entourages découverts à écussons ont été installés de 1900 à 1913. L’un d’entre eux ayant déjà été démonté en 1908, il en restait 102 à la veille de la Première guerre mondiale. À raison de deux verrines par entourage, il y avait donc à cette époque 204 verrines présentes sur le réseau. Par la suite, leur nombre a considérablement décru en raison des nombreux démontages d’entourages qui ont eu lieu jusqu’en 1978, date du classement définitif de tous les accès Guimard. À cette date, il restait 60 entourages découverts à écussons. En toute logique d’une gestion optimale du matériel, les verrines des entourages supprimées auraient dû être stockées, mais nous ignorons ce qu’il en est advenu.

Quant aux verrines restantes sur le réseau, qu’elles soient rouges ou blanches, toutes ont été remplacées par des équivalents en matériau de synthèse, sans doute dans les années 70[3]. La motivation de cet échange peut facilement être devinée. Il ne s’agissait pas d’une protection contre le vandalisme dont la mode n’en était qu’à ses premiers débuts[4], mais tout simplement d’une contrainte de maintenance. Ces vaisseaux de verre assez lourds devaient être manipulés lorsqu’il fallait procéder à un changement de lampe. Cette manœuvre un peu délicate, répétée des dizaines de fois, a occasionné de nombreux accidents sur le col des verrines en verre et parfois causé leur destruction. De plus, il est fort probable que, la cristallerie de Pantin ne produisant plus de nouvelles pièces depuis fort longtemps, la RATP n’avait plus la possibilité de les renouveler. La Régie a alors pris la décision de les remplacer par des copies en matériau de synthèse, plus légères et moins fragiles mais nettement moins belles. Ce faisant, elle a déposé au moins une centaine de verrines en verre qui, elles aussi, auraient dû être stockées.

Verrine en matière plastique. Coll. Hector Guimard diffusion. Photo F. D.

Cependant en 2000, la régie n’en détenait plus une seule. Que s’était-il passé ? Malheureusement, la certitude que ces verrines n’auraient plus d’emploi sur le réseau a fait que ce stock a sans doute été géré d’une façon peu rigoureuse. Le désintérêt, voire le mépris qui a longtemps existé pour le style Art nouveau, ne leur accordait ni la valeur artistique ni la valeur phynancière qui aurait pu inciter la direction de la Régie à les préserver. Pourtant, parallèlement, des prélèvements à titre privé se sont faits, soit par intérêt esthétique et sans alors avoir le sentiment de commettre un acte délictueux, soit par appât du gain puisque dès les années 80 une exfiltration de pièces de métro de Guimard a existé, notamment pour la fabrication de copies en bronze vendues aux États-Unis[5]. C’est ainsi que d’authentiques verrines en verre se sont retrouvées sur au moins un entourage de métro en bronze à Houston.

Heureusement, avant de n’en plus posséder, la RATP avait, officiellement cette fois, prêté ou donné des verrines en verre en même temps que des entourages complets, notamment au Museum of Modern Art de New York en 1958, au Staatliches Museum für Angewandte Kunst à Munich en 1960, au musée national d’art moderne de Paris en 1961 (reversé au musée d’Orsay) puis à la compagnie de métro de Montréal en 1966. Lors de la restauration de ce dernier accès, la compagnie de métro STP a elle aussi déposé ses verrines en verre et en a redonné une à la RATP en 2003[6].

Le 4 septembre 2003, Mme Anne-Marie Idrac, présidente de la RATP, reçoit des mains de M. Claude Dauphin, président du conseil d’administration de la STM, l’une des deux verrines anciennes de l’entourage expédié en 1966 à Montréal. Photo coll. STM.

Nous concluions notre précédent article sur la couleur des verrines en prophétisant qu’immanquablement des verrines en verre allaient réapparaitre avec le renouvellement des générations de leurs détenteurs à titre privé. Et c’est précisément ce qui est arrivé puisqu’en octobre 2024, quelques mois après la publication de l’article sur les couleurs des verrines, un de nos fidèles correspondants — mi-sérieux, mi-amusé — nous a signalé la parution sur un site de petites annonces gratuites bien connu d’une proposition de vente d’une extrémité de candélabre de métro avec sa verrine.

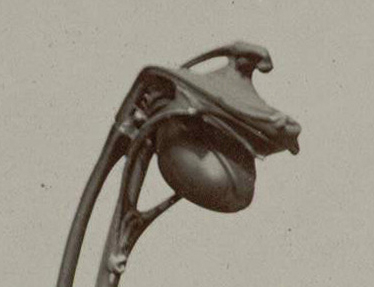

Photo fournie par le vendeur de l’annonce de vente d’une extrémité de candélabre de métro Guimard parue sur le site internet Le Bon Coin.

Visiblement, il servait à présent de lampe extérieure pour un pavillon, localisé dans la banlieue de Pau.

Photo fournie par le vendeur de l’annonce de vente d’une extrémité de candélabre de métro Guimard parue sur le site internet Le Bon Coin.

Nous avons immédiatement pris contact avec l’annonceur qui nous a confirmé qu’il s’agissait bien de fonte de fer (et non de bronze) et que la verrine était bien en verre. En raison de la rareté et de l’intérêt d’un tel objet, nous nous sommes très rapidement mis d’accord sur un prix avec le vendeur et c’est une relation familiale qui a aussitôt assuré son démontage et sa mise à l’abri en attendant de pouvoir l’acheminer vers la région parisienne.

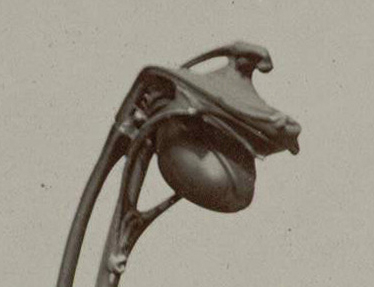

Extrémité de candélabre du métro Guimard. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.

Comme nous nous y attendions, la discussion avec le vendeur a fait apparaitre que son propriétaire (qui venait de décéder) avait occupé un poste assez élevé dans la hiérarchie de la maintenance de la RATP et qu’à l’occasion de son départ en retraite au mitan des années 80, il avait reçu un candélabre de métro entier. Cependant, l’envergure et le poids d’un tel objet le rendant très difficilement manipulable et utilisable, l’heureux nouveau propriétaire s’était donc résolu à en scier l’extrémité pour l’utiliser en extérieur sur sa résidence secondaire dans les Pyrénées-Atlantiques d’où il était originaire. La partie restante a rouillé quelques années en extérieur dans la région parisienne avant d’être vendue au prix du poids du métal.

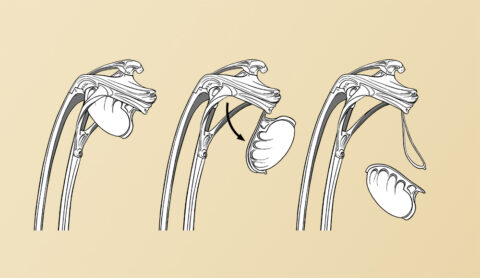

Une fois l’extrémité de candélabre récupérée, nous l’avons séparée de son support en tôle. La verrine avait préalablement été extraite de son logement. Il faut pour cela ôter la fiche transversale (retenue par une chaînette) qui maintient la collerette à l’arrière.

Extrémité de candélabre du métro Guimard. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.

La collerette, maintenue à l’avant par une charnière, peut alors basculer et l’on peut libérer la verrine

Extrémité de candélabre du métro Guimard. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.

Démontage de la verrine par déverrouillage de la collerette. Dessin F. D.

Le montant du candélabre ayant été sectionné, on peut voit le trou par lequel passe l’alimentation électrique de la lampe.

Extrémité de candélabre du métro Guimard. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.

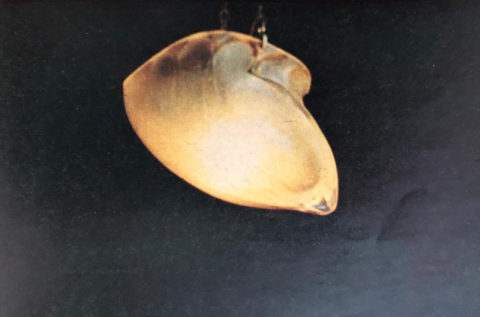

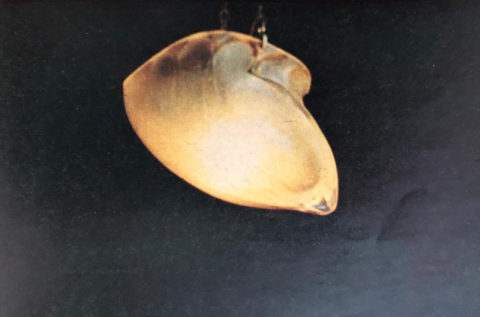

La verrine a été simplement nettoyée à l’eau savonneuse en attendant un décrassage plus complet. Comme nous le redoutions, son col présente de très nombreux manques dus aux manipulations lors des changements de lampes.

Verrine d’un candélabre du métro Guimard. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.

Elle pèse 6,5 kg, mesure 40 cm de longueur totale pour 24 cm de hauteur. Sa largeur maximale est de 26 cm, dimension inférieure à ce qu’elle devrait être (28 cm) en raison des manques sur le col. La dimension de son ouverture est de 26 cm sur 20 cm.

Verrine d’un candélabre du métro Guimard. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.

Néanmoins, l’essentiel du vaisseau est en excellent état et, à cette différence que son col est plus accidenté, notre verrine est identique à celle de la RATP : même netteté de ses lignes, aspect satiné de sa surface et couleur qui varie en fonction de son éclairage et de l’épaisseur du verre, allant du rouge sombre à l’orange clair.

Verrine d’un candélabre du métro Guimard. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.

Un éclat de verre ancien qui nous a été joint par le vendeur montre que le verre est bien coloré dans la masse et non plaqué en surface.

Tranche d’un éclat du col de la verrine d’un candélabre du métro Guimard. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.

Le fait que les verrines aient été fabriquées dans une cristallerie et non dans une verrerie était source d’une interrogation : sa matière était-elle du simple verre ou du cristal ? L’éclat ci-dessus nous a permis de trancher facilement la question. Son poids est de 8 g et son volume (obtenu en le plongeant dans un tube gradué et en mesurant l’élévation du niveau d’eau) est de 3 ml, ce qui donne une densité de 8/3 = 2,6 soit celle du verre (celle du cristal étant de 3,85).

Mesure du volume de l’éclat de la verrine dans un tube gradué. Photo M.-C. C.

Rappelons le processus de fabrication de cette verrine, tel qu’il était exécuté par la Cristallerie de Pantin. On utilise un moule bivalve, articulé autour de son axe sagittal et établi d’après un modèle en plâtre fourni par Guimard. Pour obtenir une « pointe » correcte, le verrier place une pastille de verre en fusion au fond de ce moule. La paraison de verre (le volume de verre est cueilli dans le pot au bout de la canne) est mise en forme par balancement et façonnage puis introduite dans le moule. Une couche d’environ 8 mm de verre est alors plaquée sur les surface interne du moule par l’air soufflé dans la canne. Puis le moule est ouvert et le vaisseau de verre est coupé aux ciseaux afin de dégager la large ouverture. Les bords sont repliés à la pince et probablement façonnés par l’application d’un autre moule tout autour de l’ouverture. Après refroidissement, les imperfections, ainsi que les coutures dues aux articulations du moule sont soigneusement meulées. Enfin, la verrine subit un dépolissage à l’acide sur sa surface externe.

Verrine d’un candélabre du métro Guimard. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.

L’aspect de cette verrine n’a pas manqué de susciter des comparaisons avec des formes connues : larme, fruit, œil de grenouille. L’une de celle qui se voulait des plus désobligeantes : « berlingot à demi-sucé »[7] n’est pas la plus inexacte. Il n’est pas impossible que Guimard ait voulu évoquer de façon illustrative une flamme, comme crachée par l’extrémité des candélabres. Mais depuis que nous savons que les premières verrines étaient blanches, cette hypothèse parait moins crédible. Il nous semble également possible que Guimard ait voulu rendre compte de l’aspect et du travail de la matière en fusion, la verrine semblant à la fois soufflée puis pincée à l’extrémité et étirée (cette action étant traduite par les larges stries entourant le col). L’idée d’évoquer au contraire un écoulement d’une matière visqueuse vers le bas est également admissible puisque Guimard a pu l’illustrer, notamment sur les potelets d’extrémité bas des entourages secondaires. Comme souvent dans son art du dessin et du modelage semi-abstrait, de nombreuses interprétations sont pertinentes et chacun est libre de formuler la sienne.

L’acquisition de cette extrémité de candélabre et de sa verrine a été vécue avec beaucoup de joie par le Cercle Guimard. Elle sera bien sûr l’une des pièces maîtresses de la section consacrée au métro de Paris dans notre projet muséal au sein de l’hôtel Mezzara.

Frédéric Descouturelle

Notes

[1] Descouturelle, Mignard, Rodriguez, Le Métropolitain de Guimard, éditions Somogy, 2003 ; Descouturelle, Mignard, Rodriguez, Guimard L’Art nouveau du métro, éditions La Vie du Rail, 2012.

[2] Comme nous l’annoncions dans notre précédent article, nous consacrerons un jour un article spécial à l’étonnant lot de photographies dont elle fait partie.

[3] Nous donnons cette date très approximative par conjectures. Lors de la rédaction des livres sur le métro de Guimard, nous n’avons pas pu découvrir la date exacte de ce remplacement.

[4] Malheureusement, à présent, le rétablissement de verrines en verre, cibles faciles et très coûteuses, nous parait tout à fait chimérique.

[5] Cf nos articles consacrés à ce sujet : L’épidémie de faux entourages de métro en bronze aux États-Unis : première partie ; l’épidémie… seconde partie ; L’épidémie…troisième partie.

[6] L’autre verrine a été confiée au Musée des beaux-arts de Montréal.

[7] Cité sans référence par R.-H. Guerrand dans Mémoires du métro, 1961. L’article ou le livre dont est extraite cette citation n’a actuellement pas pu être retrouvé.

Conférence aux Archives de Paris le 17 décembre 2024 à 18 h : L’histoire compliquée de la station de métro Tuileries, avant, avec et sans Guimard

La journée d’étude Hector Guimard à l’Hôtel de Ville de Paris a été un grand succès. Des spécialistes de Guimard s’y sont relayés toute la journée dans une ambiance conviviale pour donner des synthèses des connaissances dans certains domaines, exposer des parallèles avec d’autres architectes contemporains ou encore pour présenter des nouveautés tout à fait passionnantes. Nous avons également bénéficié de communications de nos amies américaines car ce sujet d’étude a toujours été vivant de part et d’autre de l’Atlantique.

Journée d’étude Guimard dans la salle du Conseil de Paris le 3 décembre 2024. Photo Peggy Laden – Le Cercle Guimard

Le Cercle Guimard ne relâche pourtant pas ses efforts et propose pour clore l’année Guimard une conférence qui sera consacrée à l’histoire de la station de métro Tuileries. La conférence — gratuite — aura lieu le 17 décembre 2024 à 18 h, aux Archives de Paris, 18 boulevard Serurier, 75019 Paris, salle Paul Verlaine, sans inscription préalable, dans la limite des 100 places disponibles.

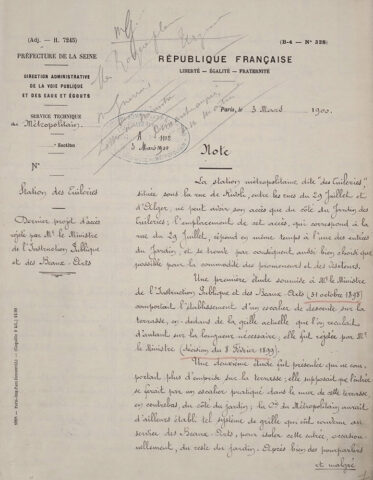

Qui imaginerait en descendant les escaliers de cette station de la ligne 1 que la mise en place de ses accès a été l’occasion d’une lutte sourde entre, d’une part le ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, et d’autre part le Service du Métropolitain de la Préfecture de la Seine ? De nouveaux documents découverts par l’équipe des Archives de Paris — à l’occasion de la mise en place de l’exposition Guimard qui s’y déroule jusqu’au 21 décembre — nous permettent d’en retracer les péripéties d’une façon plus précise que ce que nous avions pu écrire dans le livre consacré au métro de Guimard[1]

Rapport du Service technique du métropolitain, daté du 3 mars 1900 et signé par Fulgence Bienvenüe. Archives de Paris, V2O8 7.

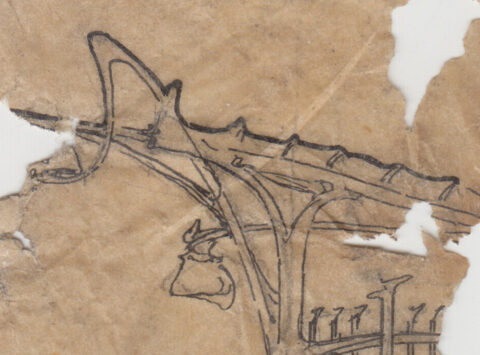

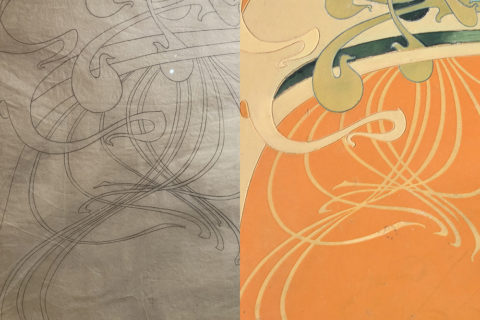

De plus, Le Cercle Guimard a eu la chance de bénéficier du don de plusieurs fragments de dessins originaux de Guimard qui nous renseignent sur son immiscion dans cette affaire, nous convainquant que les accès de la station Tuileries, si modestes aujourd’hui, auraient pu être des créations exceptionnelles et originales de notre architecte. Nous en dévoilons ci-dessous un détail, mais nous serons aptes à en montrer une vue plus complète au cours de la conférence du 17 décembre.

Hector Guimard, détail d’une esquisse au crayon sur calque pour le demi-édicule de sortie de la station Tuileries, c. fin 1899. Centre d’archives et de documentation du Cercle Guimard.

Après cette conférence, deux articles à paraître sur notre site ne seront pas de trop pour présenter ces nouveautés et pour compléter l’histoire des accès de cette station ainsi que de leurs avatars… et de leurs avanies.

Enseigne de la station Tuileries au-dessus-de l’accès servant originellement à l’entrée, état actuel. Photo F. D.

Frédéric Descouturelle

Notes

[1] DESCOUTURELLE, Frédéric ; MIGNARD, André ; RODRIGUEZ, Michel, Guimard l’Art nouveau du métro, La Vie du Rail, 2012.

De quelle couleur étaient les verrines rouges des entourages de métro de Guimard ?

En raison de la circulation d’informations contradictoires, on nous presse de toute part de donner notre opinion sur ce point crucial. Nous nous exécutons bien volontiers, d’autant plus que nous avions négligé d’apporter des nuances à l’opinion par trop tranchée que nous avions émises dans les deux ouvrages parus en 2003 et 2012 et qui ont établi une étude sérieuse sur le métro de Guimard[1]. La découverte récente d’une photographie en couleurs prise dans les années 60 est venue à point pour conclure notre article.

Pour définir les pièces de verre de forme mouvementée qui terminent les candélabres des entourages découverts des accès du métro de Paris de Guimard, nous avons adopté le terme employé à l’époque par la CMP (Compagnie du Métropolitain de Paris), celui de « verrine », plutôt que celui de « globe » qui renvoie à une image de sphère[2]. En raison de la faible luminosité de leur ampoule électrique entièrement recouverte par la verrine, il s’agit bien d’une fonction de signalisation nocturne et non d’éclairage. Cette dernière fonction, qui n’avait pas été prévue par Guimard, puisqu’elle n’avait pas été demandée[3], a été progressivement assurée par des lampes non recouvertes installées par la CMP sur les édicules et sur certains entourages découverts. Les entourages des accès supplémentaires[4], qui servaient alors uniquement à la sortie, n’avaient ni signalisation lumineuse, ni éclairage.

Originellement, ces verrines étaient en verre. Pour une étude plus complète, nous renvoyons le lecteur à notre dossier Hector Guimard, Le Verre pp. 20 à 23, publié en format pdf, en 2009, et toujours accessible sur notre site. Nous en redonnons ci-après certains éléments.

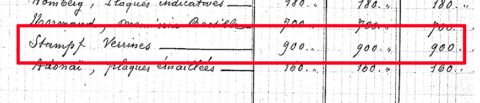

Nous connaissons le fournisseur de ces verrines grâce à quelques rares archives. La première est un document comptable de la CMP, du 12 septembre 1901, répertoriant les noms des différents fournisseurs et les frais engagés auprès de chacun d’entre eux pour le premier chantier de Guimard, c’est-à-dire la construction des accès en surface de la ligne 1 et de deux tronçons supplémentaires des futures lignes 2 et 6. Intitulé « Travaux des édicules/M. Guimard Architecte », ce document répertorie en fait les frais engagés à la fois pour les édicules et pour les entourages découverts. À l’avant-dernière ligne du document, on trouve : « Stumpf, Verrines […] 900 ».

Détail d’un décompte des dépenses des accès de surface du premier chantier du métro de Paris. Document RATP.

Cette entreprise, plus connue sous le nom de « Cristallerie de Pantin », s’appelle alors Stumpf, Touvier, Viollet et Cie depuis 1888. Elle a été fondée à La Villette en 1851 par E. S. Monot puis transférée en 1855 à Pantin. Elle a rapidement prospéré, devenant, après la guerre de 1870 (et le passage de la cristallerie de Saint-Louis en territoire allemand), la troisième cristallerie française (après Baccarat et Clichy). Elle sera absorbée en 1919 par la verrerie Legras (Saint-Denis et Pantin Quatre-Chemins).

Le montant de 900 F-or correspond à 30 verrines à 30 F-or pièce, soit 13 paires de verrines pour les 13 entourages découverts du premier chantier, plus 4 pièces supplémentaires en cas de bris. Ce prix à l’unité est confirmé par un autre document comptable de la CMP concernant la ligne 2, non daté, établissant à 60 F-or le prix des deux verrines de chacun des entourages du tronçon allant des stations Villiers à Ménilmontant. Il y est bien précisé que ce prix est identique à celui fixé pour les entourages du premier chantier. Cet engagement de la Cristallerie de Pantin auprès de Guimard et de la CMP sur le maintien du prix des verrines pour les entourages de la ligne 2 fait également l’objet de trois documents (un manuscrit et deux dactylographiés) de novembre 1901 à janvier 1903.

Il y a eu 103 entourages Guimard sur le réseau et donc un nombre double de verrines mises en place sur leurs candélabres. Elles étaient encore en place en 1960 au moment du tournage du film de Louis Malle Zazie dans le métro d’après le roman de Raymond Queneau.

Catherine Demongeot pour Zazie dans le Métro en 1960, photo promotionnelle ou photo de plateau pour une scène non incluse dans le film. Les verrines présentent à leur pointe le bouchon caractéristique des modèles en verre. Coll. part.

Les prêts précoces (ensuite transformés en dons) d’entourages Guimard, complets ou non, ont permis la préservation de leurs verrines. C’est ainsi que le portique de l’entourage découvert de la station Raspail, installé en 1906, est entré en 1958 au Museum of Modern Art de New York. Il en est de même pour l’entourage de la station Bolivar, installé en 1911 et entré en 1960 dans les collections du Staatliches Museum für Angewandte Kunst à Munich (non exposé).

Portique de l’entourage découvert de la station Raspail au Museum of Modern Art de New York. Le portique comprend des verrines en verre rouge. Droits réservés.

Le musée national d’art moderne de Paris a lui aussi obtenu en 1961 un entourage complet, l’un des deux de la station Montparnasse (installés en 1910). Reversé au musée d’Orsay, il est visible à l’occasion d’expositions thématiques.

Portique d’entourage découvert du musée d’Orsay, prêt (puis don) de la RATP en 1961 au musée national d’Art Moderne de Paris, provenant de la station Montparnasse (1910) à l’exception de l’enseigne en lave émaillée (avant 1903). Les verrines sont en verre. Photo D. Magdelaine.

Peu après, en 1966, la RATP a fait don d’un entourage Guimard complet (sans porte-enseigne) à la compagnie de métro de Montréal. Cet entourage de sept modules en longueur et cinq en largeur a été composé à partir d’éléments puisés dans les réserves et résultant des démontages de certains accès. Il comprenait deux verrines en verre.

L’entourage découvert Guimard destiné à la station Victoria du métro de Montréal, entreposé avant son expédition en 1966. Photo RATP.

C’est donc plus tard, à une date qu’il est encore difficile de préciser, que la RATP a remplacé les verrines en verre par des équivalents en matériau de synthèse, de couleur rouge, moins chers, moins fragiles, mais bien moins beaux. Cependant, symptôme du long désintérêt de la RATP pour cette période de son histoire, les verrines qui avaient ainsi pu être récupérées lors de ces échanges ont par la suite mystérieusement disparu de ses réserves, si bien qu’elle n’en possédait plus une seule à la fin du XXe siècle.

Par chance, à l’occasion des travaux de restauration de l’accès de la station Victoria à Montréal, la compagnie de métro STP a eu la sagesse de remplacer elle aussi ses verrines en verre, déjà un peu endommagées, et d’en redonner une à la RATP en 2003[5]. Il s’agissait de la première verrine que nous avions l’occasion d’examiner de près, admirant la netteté de ses lignes, l’aspect satiné de sa surface et sa couleur qui varie en fonction de son éclairage et de l’épaisseur du verre, allant du rouge sombre à l’orange clair.

Verrine en verre d’un entourage découvert de Guimard, provenant de l’entourage découvert offert en 1966 à Montréal et redonnée à la RATP en 2003. Photo F. D.

Nous avons aussi eu connaissance de l’existence de verrines en verre[6], également rouges, sur une copie d’entourage Guimard en bronze se trouvant aux États-Unis. Cette présence inattendue, attestée par un rapport d’état[7] rédigé en 2002, confirme l’existence d’une filière de sorties frauduleuses de pièces du métro de Guimard vers les États-Unis.

Copie d’entourage en bronze disposé autour d’un bassin à Houston dans les années 2000. Photo Artcurial.

Pour la fourniture des verres spéciaux destinés aux vitres et aux toitures des édicules et des pavillons, nous disposons du contrat liant la CMP, la Compagnie de Saint-Gobain et le verrier Charles Champigneulle. Ce contrat précise bien la couleur des verres prescrits. En revanche, pour la fourniture des verrines, nous n’avons pas trace d’un contrat initial qui nous aurait sans doute permis de connaître la couleur originellement envisagée par Guimard. Au vu de la couleur des verrines en verre connues, toutes rouge orangé, nous avions logiquement pensé qu’elles l’étaient toutes. Cette opinion était confortée par le fait que sur certains clichés anciens en noir et blanc, en tenant compte du reflet de la lumière, les verrines semblent bien être foncées, ce qui est compatible avec une couleur rouge.

Entourage découvert de la station Rome, mis en place en 1902. Photo Charles Maindron (1861-1940) photographe de la CMP. Tirage au gélatino-chlorure d’argent développé le 5 juin 1903. École Nationale des Ponts et Chaussées, Direction de la documentation, des archives et du patrimoine.

Cependant cette opinion a été remise en cause par plusieurs faits.

Le premier, auquel nous aurions dû prêter une plus grande attention, est le cliché autochrome (donnant donc les couleurs réelles) de la station Porte d’Auteuil daté du premier mai 1920 et conservé dans la collection du musée départemental Albert-Kahn. Nous n’avions pas pu reproduire ce cliché dans le livre Guimard, L’Art nouveau du métro en raison de l’opposition du musée à sa publication. Depuis, ayant été inclus dans une exposition, il a été rephotographié par des visiteurs et se trouve ainsi accessible à tous grâce à Wikipédia.

Entourage découvert de la station Porte d’Auteuil. Photo Heinrich Stürzl, d’après une plaque autochrome de Frédéric Gadmer, cliché pris le 1er mai 1920. Collection musée départemental Albert-Kahn (inv. A 21 126). Source Wikimedia Commons.

On voit clairement sur ce cliché que les verrines ne sont pas rouges mais blanches. Pour l’instant et à notre connaissance, nous ne disposons pas d’autres clichés autochromes d’époque. À notre sens, les cartes postales colorisées telles que celles de la série « Le Style Guimard » éditées en 1903 à l’initiative d’Hector Guimard, ne peuvent servir de référence fiable puisque le procédé consiste, à partir d’un cliché en noir et blanc, à en atténuer le contraste et à y superposer des aplats de couleurs transparents qui, s’ils sont souvent vraisemblables, sont parfois différents de la réalité.

Carte postale ancienne « Le Style Guimard » publiée en 1903. Coll. part.

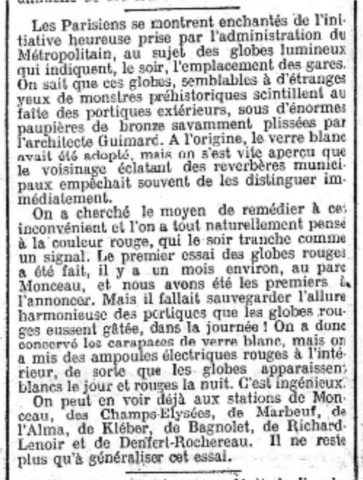

Ensuite, l’existence d’un entrefilet paru en 1907 dans le quotidien conservateur Le Gaulois remet définitivement en cause cette certitude d’une exclusivité de la couleur rouge des verrines. Cet article de presse nous avait échappé en 2003 et en 2012. Nous devons sa découverte à un auteur dont nous ne citerons pas le nom.

Anonyme, « Échos de partout », Le Gaulois, 18 septembre 1907.

Cet article donne tout d’abord la raison pour laquelle la couleur rouge a été préférée à la blanche : une signalisation nocturne plus efficace. Il semble aussi régler la question de la mutation en établissant qu’en août 1907 la CMP a procédé à un essai de verrines rouges sur l’entourage découvert de la station Monceau (ligne 2) et qu’un mois plus tard, en septembre 1907, sept stations supplémentaires en étaient pourvues. Dans le même temps, sur les autres entourages de Guimard, la CMP avait obtenu une couleur rouge en plaçant des ampoules rouges dans les verrines blanches. Notons au passage que l’auteur justifie cette mesure provisoire par la « [sauvegarde] de l’allure harmonieuse des portiques que les globes rouges eussent gâtés, dans la journée ». Cette justification est d’autant plus étrange que le rouge, agissant comme une couleur complémentaire du vert des fontes, est plus satisfaisant à l’œil que le blanc. Le journaliste aurait-il recopié un « élément de langage » communiqué par la CMP ?

En 1907, les verrines rouges étaient donc destinées à remplacer progressivement les blanches. Et pourtant, il est fort probable que l’entourage de la station Rome, photographié de façon certaine en 1903, comportait déjà des verrines rouges comme on le voit sur cet agrandissement du cliché de Charles Maindron (cf. plus haut).

Entourage découvert de la station Rome (détail), mis en place en 1902. Photo Charles Maindron (1861-1940) photographe de la CMP. Tirage au gélatino-chlorure d’argent développé le 5 juin 1903. École Nationale des Ponts et Chaussées, Direction de la documentation, des archives et du patrimoine.

Et au contraire, ce sont bien des verrines blanches qui apparaissent sur la plaque autochrome de l’entourage de Porte d’Auteuil (cf. plus haut). Dans ce cas, il s’agit pourtant des tout derniers entourages Guimard à avoir été posé par la CMP, sur la ligne 10 en 1913[8]. Il aurait donc logiquement dû recevoir des verrines rouges. Mais à un moment où il était sans doute question d’abandonner définitivement la mise en place d’accès Guimard, il est probable que ce sont des verrines blanches provenant des échanges antérieurs qui ont été utilisées.

Pour conclure cette petite étude, nous avons enfin eu l’occasion de découvrir l’image d’une verrine blanche grâce au fonds photographique que notre ami Laurent Sully Jaulmes a légué au Cercle Guimard. Elle n’est qu’un détail d’un cliché très étonnant pris en Allemagne en 1967 et sur lequel nous reviendrons un jour. La verrine était à cette occasion utilisée comme lustre.

Verrine blanche utilisée comme lustre. Photo Laurent Sully Jaulmes (détail), 1967. Centre d’archives et de documentation du Cercle Guimard.

Nous ne désespérons donc pas de voir arriver sur le marché de l’art dans les prochaines années des verrines en verre car nous ne pouvons pas croire que la quasi intégralité de celles qui ont été originellement mises en place ont été détruites par la suite. Au contraire, un nombre suffisant d’entre elles doit encore être stocké chez des particuliers. Avec le renouvellement des générations, elles vont immanquablement ressurgir, ce qui nous permettra sans doute d’admirer de plus près ces magnifiques vaisseaux de verre, qu’ils soient rouges ou blancs.

Frédéric Descouturelle

Notes

[1] Descouturelle Frédéric, Mignard André, Rodriguez Michel, Le Métropolitain de Guimard, éditions Somogy, 2003 ; Descouturelle Frédéric, Mignard André, Rodriguez Michel, Guimard, L’Art nouveau du métro, éditions de La Vie du Rail, 2012.

[2] Un des premiers dessins d’entourage à fond arrondi, le projet n° 2, non validé par les autorités, montrait des verrines de forme globulaire, enserrées dans une mâchoire de fonte, cf. notre article Un porte-enseigne défaillant sur les entourages découverts du métro.

[3] Pour les entourages découverts, le concours de 1899 (auquel Guimard n’avait pas participé) prescrivait la présence d’un poteau indicateur, sans faire mention d’une source lumineuse. Cependant, la plupart des candidats en avait intégré une à leur proposition.

[4] Entourages bas à cartouches implantés sur le réseau à partir de 1903-1904.

[5] L’autre verrine a été confiée au Musée des beaux-arts de Montréal.

[6] L’une des verrines est alors remisée et remplacée par un équivalent en matériau de synthèse.

[7] Ce constat d’état, effectué chez le propriétaire de la copie d’entourage à Houston, a été rédigé le 27 juin 2002 et signé par Steven L. Pine, decorative arts conservator attaché au musée des Beaux-Arts de Houston, spécialiste de la conservation des métaux. Il fait référence à un précédent constat du l6 juin 1999.

[8] Il partageait d’ailleurs avec l’entourage de la station Chardon-Lagache une singularité dans l’accrochage des écussons, signe, peut-être, d’un changement dans les équipes de montage.

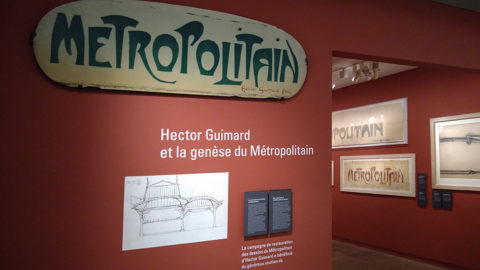

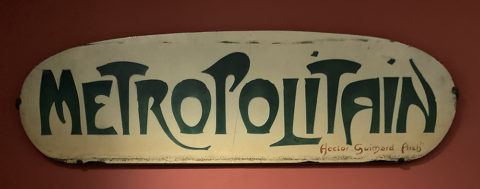

Une visite à l’exposition-accrochage au musée d’Orsay « Hector Guimard et la genèse du Métropolitain »

(à voir jusqu’au 14 juillet 2024)

Régulièrement, le musée d’Orsay organise de petites expositions, dénommées « accrochages », centrées sur un sujet précis et qui ne bénéficient pas d’une couverture médiatique très importante. Nous attendions avec impatience celle-ci, organisée par Clémence Raynaud, conservatrice en chef Architecture et Claire Guitton, chargée d’études documentaires Architecture. Dès son ouverture le 16 mars, une petite délégation du Cercle Guimard s’y est rendue.

Cet accrochage concerne essentiellement des dessins issus du fonds découvert en 1968 par Yves Plantin et Alain Blondel[1] à l’Orangerie du domaine de Saint-Cloud. Guimard avait obtenu en 1918 l’autorisation de la direction des Bâtiments civils d’y déposer une partie de ses archives et de ses modèles probablement suite aux souhaits formulés par les héritières Nozal de le voir débarrasser les ateliers de la rue Perrichont dont elles étaient devenues propriétaires après la mort de Léon en 1914[2]. Alain Blondel et Yves Plantin ont créé l’Association d’étude et de défense de l’architecture et des arts décoratifs du XXe siècle en juillet 1968 pour recueillir ce fonds qui a fait l’objet d’une première campagne photographique partielle. Les dessins ont alors été classés et ont pris les numéros des archives du studio photographique où ils étaient entreposés. Ce n’est que dix ans plus tard, au moment de leur dépôt au musée des Arts décoratifs (et de la deuxième campagne photographique concernant cette fois-ci l’ensemble du fonds), que le double lettrage GP (pour « Guimard Provisoire ») a été accolé aux numéros des dessins[3]. En 1995, l’ensemble du fonds a été donné à l’État par l’association (qui a alors été dissoute par ses fondateurs) et attribué au musée d’Orsay qui a entamé leur restauration progressive.

Entrée de l’exposition accrochage au musée d’Orsay. Photo O. P.

La sortie exceptionnelle de ces grands formats tout juste restaurés des réserves du musée a d’ailleurs représenté une nouvelle occasion unique pour l’agence photographique de la Réunion des musées nationaux d’organiser une séance de prise de vues. Profitant des grands espaces offerts par la nef de l’ancienne gare, les dessins — dont certains atteignent les quatre mètres — ont été disposés parmi les collections XIXème du musée puis photographiés. Leur numérisation en haute définition permet ainsi aux chercheurs de les étudier à distance sans nuire à leur conservation.

Prises de vue : © GrandPalaisRmn (musée d’Orsay) / Franck Raux / Gabriel de Carvalho. Reportage photo : © Corinne Moullec, cheffe du service de la documentation, 2024.

Prises de vue : © GrandPalaisRmn (musée d’Orsay) / Franck Raux / Gabriel de Carvalho. Reportage photo : © Corinne Moullec, cheffe du service de la documentation, 2024.

Ces dessins, principalement sur calque mais aussi papier vélin, sont de dimensions très variables et comportent aussi bien des esquisses crayonnées que des projets colorisés ou des dessins d’exécution à l’échelle 1. Il manque à ce fonds des pans entiers des créations de Guimard et les dessins qui leur correspondent sont sans doute malheureusement perdus pour toujours, mais les nombreuses œuvres dont les dessins sont conservés reçoivent ainsi un précieux éclairage documentaire. Le métro, cette œuvre emblématique de Guimard, en fait heureusement partie.

L’exposition se tient dans une seule salle, sorte de module provisoire logé sous l’escalier Est de la grande nef du musée et destiné à accueillir ce type d’accrochages. Elle s’ouvre sous une enseigne en lave émaillée qui appartient au musée d’Orsay, prêtée en 1961 (puis offerte) par la RATP au musée national d’Art Moderne de Paris en même temps qu’un entourage découvert complet, à l’occasion du démontage de l’accès de la station Montparnasse située rue du Départ en 1960. Mais l’installation de cet entourage ayant été faite en 1910, son enseigne ne pouvait pas comporter la signature de Guimard qui a disparu des accès installés après la rupture entre Guimard et la CMP en 1903[3]. C’est donc en réalité une autre enseigne, créée entre 1901 et 1903, qui a été offerte par la RATP en puisant dans ses réserves.

Enseigne en lave émaillée d’un entourage découvert provenant d’un accès installé entre 1900 et 1903 et mise en place entre 1901 et 1903. Don de la RATP en 1961, OAO 318. Photo F. D.

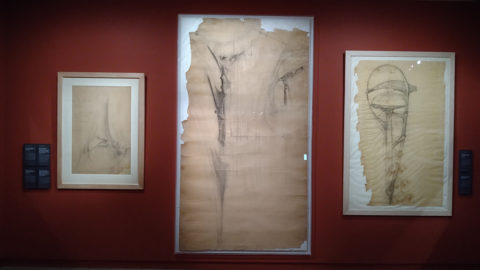

Une fois passée l’entrée, on se retrouve entourés d’une quinzaine d’œuvres de Guimard présentées en fonction de leur format et du sujet représenté. L’espace est restreint mais l’accrochage semi dense choisi par les organisatrices se prête bien au thème abordé. Disons-le tout de suite, contempler autant de dessins originaux de l’architecte sur le même sujet et en un seul endroit est exceptionnel. Rien que pour cette raison, l’exposition mérite vraiment que l’on fasse le déplacement. Certains de ces dessins sont d’ailleurs exposés pour la première fois, à l’issue de la campagne de restauration menée par l’établissement en 2022 et 2023.

Vue d’ensemble de la salle où se tient l’accrochage. Photo O. P.

La qualité des œuvres présentées, leur disposition globale ainsi que le choix des sujets sont une bonne initiation au processus créatif de Guimard. Des esquisses illustrant les projets abandonnés par l’architecte côtoient des dessins échelle grandeur de fragments du métro proches du résultat définitif et des études pour les enseignes des portiques.

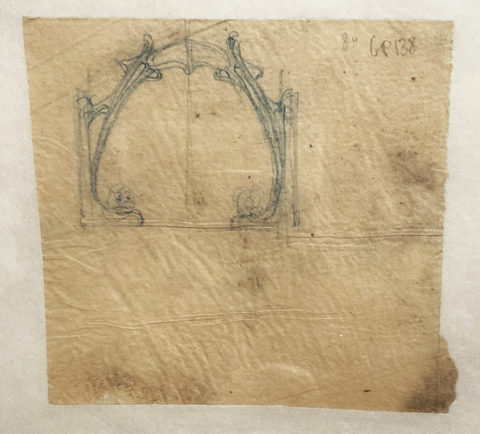

Dessin de recherche pour le portique des entourages découverts. Crayon de couleur sur papier calque, haut. 0,124 m, larg. 0,135 m, s. d., Fonds Guimard, GP 138. Photo F. D.

Dessin de recherche pour un édicule en baldaquin, mine de plomb et crayon de couleur sur papier calque, haut. 0,297 m, larg. 0,333 m, s. d., Fonds Guimard, GP 134. Photo F. D.

L’énergie dégagée par le graphisme de Guimard et sa maîtrise du trait ne cessent d’impressionner, y compris l’œil averti.

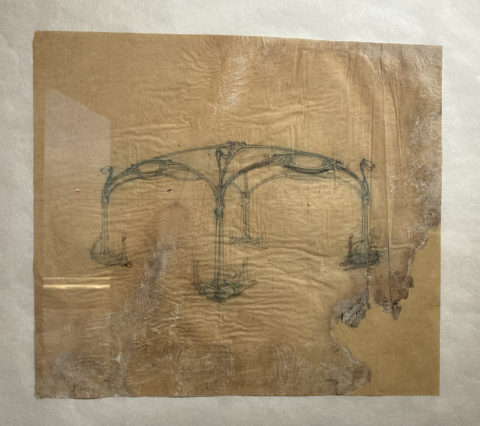

Vue partielle des dessins grands formats. Fonds Guimard, de gauche à droite GP 521, GP 1721, GP 364. Photo O. P.

Minutie des détails, variété des supports, polychromie des techniques, certains dessins constituent de véritables œuvres d’art que le visiteur curieux a la chance de pouvoir examiner de très près. Une quantité de détails se révèlent et sont autant d’indices sur la somme de travail fournie par l’architecte mais aussi sur la complexité du projet. Aux côtés des signatures et des dates habituels apparaissent ainsi des traces plus discrètes : annotations techniques, calculs griffonnés en marge, croquis presqu’illisibles, ces informations sont parfois aussi précieuses pour les chercheurs que le sujet principal du dessin.

Études pour l’enseigne du pavillon voyageur de la station de la Place de l’Étoile (en haut), pour le panonceau d’entrée des édicules B (en bas à gauche) et pour les entourages découverts à trémie de 3 m (en bas à droite). Fonds Guimard, de haut en bas et de gauche à droite, GP 1976, GP 1884, GP 18811881. Photo O. P.

Les recherches à la pierre noire et au fusain sur les décors des pavillons démolis de la place de l’Etoile constituent un des autres points forts de l’exposition.

Nous n’avons cependant pas pu nous empêcher de remarquer qu’un dessin ainsi présenté :

Dessin au crayon graphite, pierre noire et fusain sur papier vélin, tel qu’il est présenté, haut. 0,59 m, larg. 0,815 m, s.d., Fonds Guimard, GP 522. Photo O. P.

aurait eu tout avantage à l’être dans ce sens :

Dessin au crayon graphite, pierre noire et fusain sur papier vélin, haut. 0,59 m, larg. 0,815 m, s.d., replacé dans le bon sens. Fonds Guimard, GP 522. Photo O. P.

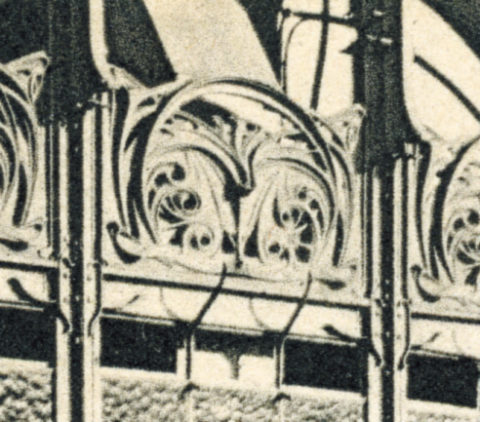

Il s’agit en effet d’une esquisse pour la partie gauche d’un modèle de plaque en fonte du pavillon voyageurs et du pavillon technique de la station de la Place de l’Étoile. Cette plaque est numérotée V-88 dans notre répertoire des fontes Guimard[4].

Plaque en fonte V-88 du pavillon voyageurs de la station Place de l’Étoile. Détail d’une carte postale ancienne. Coll. D. M.

Guimard a placé ces plaques, non en balustrade comme l’indique le cartel, mais en hauteur, au-dessus des vitres des parois de la salle des ascenseurs. Ce dessin est très proche d’un autre dessin exposé, dessin préparatoire pour la même plaque et (GP 1648). Le Cercle Guimard possède d’ailleurs un troisième dessin préparatoire pour cette plaque.

Le pavillon voyageurs de la station Place de l’Étoile et les plaques en fonte V-88. Carte postale ancienne. Centre d’archives et de documentation du Cercle Guimard.

Autre bémol à notre appréciation de l’exposition, l’absence de documents photographiques montrant les versions définitives des sujets qui ont fait l’objet des recherches de Guimard et qui auraient permis des comparaisons avec ce qui a été effectivement réalisé.

Voici par exemple un photomontage que nous avons réalisé, associant un détail du dessin GP 1750 qui est exposé et le même détail que nous avons photographié sur l’édicule B de la station Porte Dauphine.

À gauche : détail du dessin GP 1750, encre et aquarelle violette sur papier huilé. Photo F. D.

À droite : le même détail de la plaque en lave émaillée cloisonnée de la face intérieure de la paroi de l’édicule de la station Porte Dauphine. Photo O. P.

Exceptés ces deux points dont le premier pourrait être facilement corrigé, nous ne pouvons que louer l’initiative du musée d’Orsay qui tombe à point nommé pour l’année Guimard. Nous espérons aussi que la campagne de restauration des dessins du fonds Guimard va se poursuivre et donnera lieu à de nouveaux accrochages thématiques. Pourquoi ne pas envisager, sur le même principe, une exposition sur le mobilier ?

Olivier Pons et Frédéric Descouturelle

Notes

[1] BLONDEL Alain, Blondel et Plantin à la découverte de Guimard, p. 1-16, Guimard Colloque international Musée d’Orsay, RMN,1994.

[2] Voir notre article https://www.lecercleguimard.fr/fr/hector-guimard-et-la-famille-nozal-seconde-partie-suite-des-realisations-deces-et-proces

[3] Précisions données par Laurent Sully Jaulmes, photographe, compagnon de route d’Alain Blondel et Yves Plantin et auteur des deux premières campagnes photographiques du fonds Guimard.

[4]L’accès de la station Quatre-Septembre, installé en 1904, fait exception car son enseigne (qui est encore celle d’origine) est signée recto-verso.

[5] Ce répertoire des fontes Guimard produites par Durenne, Le Val d’Osne et Bigot-Renaux est téléchargeable gratuitement sur notre site.

Les signalisations d’entrée et de sortie des accès de métro de Guimard

Le sujet de cet article qui concerne un aspect infime de l’œuvre de Guimard, avait déjà été abordé dans le livre consacré au métro[1]. Mais le besoin de l’approfondir s’est imposé à nous par la découverte d’une image ancienne inédite au sein d’un article de la presse étrangère d’époque[2]. L’étude de ces panneaux d’entrée et de sortie apporte une nouvelle preuve de l’attachement extrême qu’avait Guimard pour le traitement de chaque détail de ses œuvres. Elle touche aussi à un sujet beaucoup plus vaste que nous ne ferons ici qu’effleurer et qui est celui des dessins de lettrages. Cet exercice dans lequel Guimard s’est complu tout au long de sa carrière, a entrainé la création d’un très grand nombre de titres, d’en-têtes et de mentions sans que jamais il ne veuille fixer ses lettrages par le dépôt d’une ou de plusieurs polices de caractères. Au contraire, la liberté virtuose de son dessin, avec ses infinies variations, lui a permis d’individualiser presque chaque mention qui devenait ainsi un véritable logotype.

1- Les dédoublements d’accès

Rappelons que Guimard n’est réellement intervenu que sur les deux premiers chantiers du métro de 1900 à 1902. Par la suite, la CMP ayant récupéré les droits de ses modèles en 1903[3], elle continuera à installer des accès Guimard en les adaptant à des largeurs de trémies très diverses.

Sur le premier chantier en 1900, la plupart des stations n’avaient qu’un seul accès qui servait à la fois à l’entrée et à la sortie[4]. Le choix de la mise en place d’un accès unique était tout simplement motivée, pour la Ville comme pour la CMP, par une recherche d’économie, au mépris de la sécurité[5]. De même, toutes les stations des deux tronçons souterrains de la ligne 2 n’avaient qu’un seul accès lors de leur construction.

Cependant, certaines stations du premier chantier ont vu leur accès dédoublé en un accès d’entrée et un autre de sortie, pour plusieurs raisons. La plus évidente était la conformation particulière des lignes aux terminus. Les motrices des rames, après avoir débarqué leurs passagers sur un quai d’une première salle souterraine, poursuivaient leur route le long d’une boucle de retournement et allaient ensuite s’arrêter devant le quai d’une autre salle souterraine de la même station, afin d’y embarquer de nouveaux passagers pour le voyage de retour[6]. Cette configuration, avec deux édicules B, l’un pour l’entrée, l’autre pour la sortie, se rencontrait à la station Porte Dauphine[7], à la station Porte Maillot[8] et la station Porte de Vincennes[9].

D’autres stations du premier chantier ont également eu deux accès car une affluence importante y était attendue. C’était le cas à la station Nation en raison d’une correspondance à venir avec la future ligne circulaire B (scindée en lignes 2 et 6). Un édicule B servait ordinairement[10] à l’entrée et à la sortie et un second édicule B[11] était mis en service les jours d’affluence. Il servait uniquement à la sortie, le premier édicule ne servant plus alors qu’à l’entrée.

Édicule B d’entrée sur la place de la Nation, entre l’avenue Dorian et la rue Jaucourt. Photo parue dans la revue Le Mois littéraire et pittoresque en septembre 1901. Coll. auteur.

Édicule B d’entrée sur la place de la Nation, entre l’avenue Dorian et la rue Jaucourt. Photo parue dans la revue Le Mois littéraire et pittoresque en septembre 1901. Coll. auteur.

L’épidémie de faux entourages de métro en bronze aux États-Unis — Troisième partie : passé et avenir

La bonne compréhension de cet article nécessite la lecture préalable des deux articles précédents. Le premier traite du faux entourage de métro vendu par Bonhams à New York en 2019 et le second des autres faux entourages en bronze connus aux Etats-Unis.

Rappelons que Guimard ne travaille pour la CMP[1] que de 1900 à 1902. À partir de 1903, la compagnie utilise ses modèles pour équiper des accès de différentes largeurs avec des entourages découverts à fond orthogonal ainsi que des accès secondaires dont les derniers sont mis en place en 1922. En tout, 167 ouvrages Guimard seront créés[2]. En 1908 on enregistre la première suppression d’un accès. Épisodiques dans les années vingt, les démontages d’accès Guimard se multiplient ensuite et leur nombre enregistre un premier pic dans les années 30. Après la coupure de la Seconde Guerre mondiale et la reprise de la CMP par la RATP en 1945, les suppressions reprennent lentement dans les années 50 pour monter en flèche dans les années 60. Un premier arrêté de protection à l’ISMH en 1965 ne concerne qu’un petit nombre d’accès et il faudra attendre 1978 pour qu’une protection totale leur soit enfin offerte. À cette date, 79 accès Guimard ont été démontés. Parmi les entourages découverts subsistants, bon nombre ont vu leur portique fragilisé être remplacé par un candélabre Dervaux. En l’absence de pièces en stock issues de la récupération sur les ouvrages Guimard démontés depuis des décennies, l’entretien des accès subsistants nécessite dès 1976 la commande de nouvelles pièces réalisées par surmoulage à la fonderie GHM. Ce procédé induit un léger rétrécissement de ces copies en raison du retrait du métal lors du refroidissement qui suit la coulée. À partir de 1983, des fontes de nouvelle génération sont produites aux dimensions exactes grâce à la création de nouveaux modèles en aluminium moulé. C’est finalement en 2000 que la RATP réalise une campagne de restauration complète des accès Guimard, leur redonnant l’aspect qu’ils présentent aujourd’hui.

État de l’entourage de la station Europe avant les restaurations de l’an 2000. Le portique a été abattu et remplacé par un candélabre Dervaux à gauche. Photo RATP. Droits réservés.

État de l’entourage de la station Europe après les restaurations de l’an 2000. Le portique a été rétabli au moyen d’une copie fournie par la fonderie GHM et d’une nouvelle enseigne en lave émaillée fournie par la société Pyrolave. Photo auteur.

Les caractéristiques communes des faux entourages en bronze

Toutes les copies d’entourages en bronze dont il a été question dans nos deux articles précédents (nous en excluons celui de la National Gallery of Art de Washington) présentent de fortes similitudes entre elles. Ces entourages ne comprennent jamais de pierre de socle d’origine. Il s’agit toujours d’entourages découverts à fond orthogonal et jamais de fond arrondi[3]. Si le nombre de modules en longueur est variable et parfois incomplet, le nombre de modules en largeur est toujours de trois — configuration la plus courante sur le réseau parisien — ce qui correspond à une trémie d’environ trois mètres et permet de déterminer une largeur de porte-enseigne. La partie supérieure du porte-enseigne de ces entourages a une forme légèrement arrondie sur laquelle nous reviendrons plus loin mais qui détermine une augmentation de la hauteur de l’enseigne. Ces entourages ne comportent d’ailleurs jamais d’enseigne d’origine (qu’elle soit en lave émaillée ou en tôle rouge à lettres pochoir) ce que l’on serait en droit d’attendre du démontage d’un entourage ancien. Dans deux cas l’enseigne est en tôle peinte avec un lettrage discordant (tôle rouge avec lettrage blanc type édicule grand M pour Toledo ; tôle jaune avec lettrage vert entourage grand M comprimé pour la vente Phillips à New York). Pour l’entourage de Houston il s’agit de deux plaques d’un alliage de cuivre, peintes et rivetées sur un pourtour en fer avec un lettrage entourage grand M correct mais approximatif. Dans le cas de la vente Bonhams l’enseigne est tout simplement manquante.

Les photos détaillées fournies par la maison de vente Bonhams nous ont montré l’aspect initial de la mise en peinture de ces faux entourages.

Détail du pilier et de l’arche droits de l’entourage de la vente Bonham à New York en 2019. Photo Bonhams.

Mais une étude plus précise est fournie par le rapport d’état de l’entourage de Houston rédigé par Steven L. Pine en 2002. Il mentionne une première couche d’accrochage couleur terre de Sienne brûlée posée sur le bronze, puis l’utilisation concomitante d’une peinture vert de chrome foncé et d’une peinture blanche pour les reliefs. Cette première mise en peinture est sans doute celle qui a prévalu pour la plupart des faux entourages en bronze puisque nous la retrouvons à peu de chose près sur le potelet d’angle de la vente Chayette & Cheval en 2019. Les faussaires n’ont pas poussé l’abnégation jusqu’à multiplier les repeints alors que les éléments anciens du métro de Paris ont subi au fil des ans de multiples mises en peinture avant leur restauration en 2000 où ils ont été décapés et repeints[4]. Pour les entourages de Toledo et Houston, exposés en extérieur, une nouvelle mise en peinture plus récente a été réalisée. Celui de Houston est recouvert par une peinture époxy verte rehaussée de blanc sur les reliefs.

Pourquoi le bronze ?

L’épidémie de faux entourages de métro en bronze aux États-Unis — Seconde partie : les autres copies en bronze connues

L’entourage découvert de métro en bronze vendu en 2019 par Bonhams à New York était en réalité le quatrième faux entourage de cette nature dont nous avons été informé et qui tous sont présents sur le territoire américain. Nous les présentons ci-dessous dans l’ordre dans lequel ils sont venus à notre connaissance mais qui n’est pas l’ordre chronologique dans lequel ils ont été fabriqués et vendus.

Vente Phillips à New York

La première copie en bronze est un entourage découvert incomplet comprenant un portique et seulement neuf modules. Il a été vendu le 24 mai 2007 par la maison de vente Phillips à New York sur Liveauctioneers. Estimé de 450 000 à 550 000 $, il a été adjugé 340 000 $[1]. À cette époque nous ignorions que ses pièces modelées étaient en bronze.

Entourage découvert comprenant neuf modules vendu à New York par Phillips Live Auctioneers le 24 mai 2007. Photo internet. Droits réservés.

Nous pensions l’avoir perdu de vue quand nous est récemment parvenue la photo ci-dessous, prise au Driehaus Museum à Chicago.

L’épidémie de faux entourages de métro en bronze aux États-Unis — Première partie : une vente aux enchères qui fait « flop »

Cette série de trois articles développe un aspect traité dans le livre Guimard L’Art nouveau du métro, paru en 2012 aux éditions La Vie du Rail. Nous y utilisons les termes d’entourages « anciens » ou « authentiques » du métro de Paris, de « copies » et de « faux » que nous devons tout d’abord expliciter. Nous considérons comme « authentiques » ou « anciens » les entourages et édicules du métro de Paris dont les éléments ont été édités d’après les modèles de Guimard depuis la création du métro en 1900 jusqu’au lendemain de la Première Guerre mondiale en 1922. Cependant les accès de métro Guimard actuellement présents sur le réseau parisien ne sont qu’en partie authentiques car bon nombre d’entre eux ont subi à partir de 1976 des restaurations plus ou moins complètes où des éléments disparus ont été remplacés par des copies. Celles-ci ont été rééditées tout d’abord par surmoulage, puis avec de nouveaux moules aux dimensions exactes. C’est avec ces copies d’éléments qu’au cours de ces dernières années la RATP a fourni des entourages complets aux compagnies de métro de différentes villes étrangères (Lisbonne, Mexico, Chicago et Moscou). Il s’agit là de copies d’entourages, mais pas de « faux » au sens légal du terme puisqu’il n’a jamais été question de les faire passer pour des entourages anciens de Paris. En revanche, nous allons nous intéresser à une série de copies d’entourages qui sont des faux car ils ont été créés avec l’intention de les vendre comme authentiques.

En mars 2019 nous avons été contacté par la représentante en France de la filière américaine d’une maison de ventes aux enchères britannique bien connue : Bonhams. Elle nous proposait de nous prononcer sur un « exceptionnel ensemble de Guimard » et d’en rédiger la notice de présentation pour sa vente prévue en juin 2019 à New York. Pressentant de quoi il pouvait être question et contrairement à nos habitudes, nous avons répondu favorablement à cette demande. Nous avons alors eu confirmation qu’il s’agissait bien d’un nouvel entourage de métro parisien qui se vendait aux États-Unis…

Portique de l’entourage de métro vendu par Bonhams New York en juin 2019. Photo Bonhams.

Section de balustrade de l’entourage de métro vendu par Bonhams New York en juin 2019. Photo Bonhams.

Comme nous commençons à avoir une certaine expérience des « nouveaux-entourages-de-métro-parisien-se-vendant-aux-États-Unis » et sans encore dévoiler nos batteries, nous avons aussitôt demandé des précisions à Bonhams New York.

Le premier élément que nous avons voulu éclaircir était la nature du métal employé pour les pièces modelées de l’entourage. Comme nous nous y attendions, il nous a été répondu qu’elles étaient en bronze. Ce simple fait impliquait à lui seul que ces pièces avaient été surmoulées et coulées dans un matériau autre que les pièces originales [1] et que l’entourage était donc une copie.

Nous avons aussi demandé des photographies supplémentaires, ciblées sur des points où nous étions à peu près sûr de trouver matière à faire des commentaires. Les clichés qui nous ont été fournis confirmaient l’hypothèse d’une copie en montrant que certaines pièces modelées présentaient un aspect discordant avec celui qu’elles auraient dû avoir et que leur assemblage souffrait d’erreurs et d’approximations.

En plus des photos demandées, la maison Bonhams nous a fourni deux documents :

- la reproduction d’un inventaire, non daté, rédigé par M. Dean P. Taylor à Fresno (Californie) et adressé à M. Joe Walters à Minneapolis (Minnesota).

- un certificat d’authenticité rédigé en anglais par l’expert français M. Nicolaas Borsje [2] le 9 juillet 1993. Il fait référence à un entourage de métro acheté par M. Arnold P. Mikulay en 1991 [3].

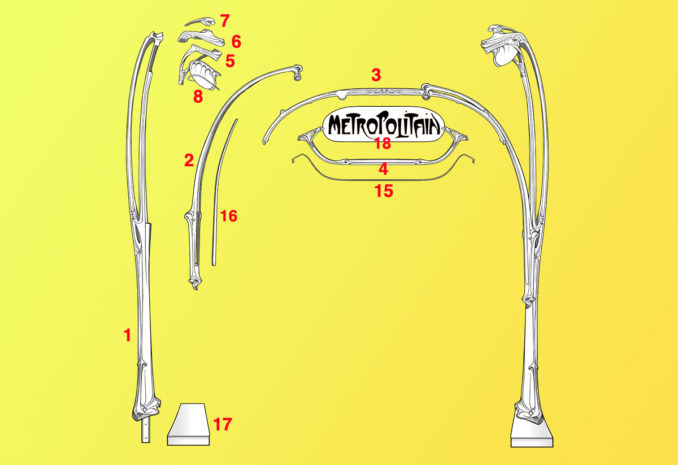

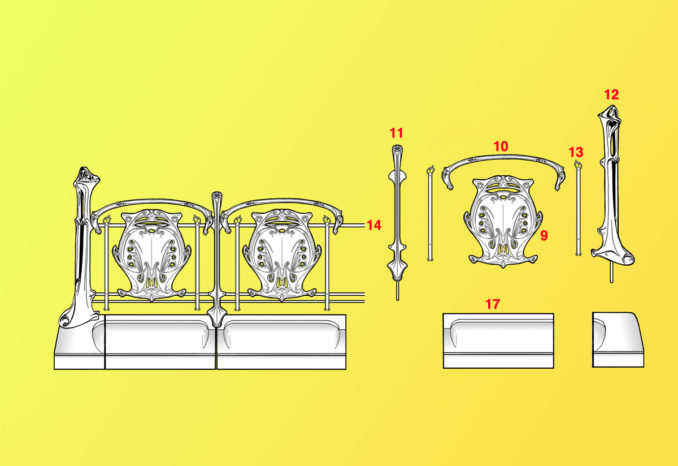

Afin de faciliter la description d’un entourage découvert, nous rappelons ci-dessous les noms que nous avons attribués à ses éléments constitutifs :

1- piliers (fonte).

2- arches (fonte).

3- porte-enseigne supérieur (fonte).

4- porte-enseigne inférieur (fonte).

5- étriers (fonte).

6- casques (fonte).

7- cimiers (fonte).

8- verrines de signalisation (originellement en verre soufflé-moulé) puis remplacées par des globes de signalisation (matériau de synthèse moulé).

Éléments constitutifs d’un entourage découvert du métro de Paris par Guimard. Dessin auteur.

9- écussons (fonte).

10- arceaux (fonte).

11- potelets de milieu (fonte).

12- potelets d’angle (fonte).

13- flammes (fers en U en acier laminé, découpés et pliés aux extrémités).

14- fers (fers en U en acier laminé).

15 & 16- lames (barres en acier laminé).

17- pierres de socle (Comblanchien).

18- enseigne (lave émaillée).

Éléments constitutifs d’un entourage découvert du métro de Paris par Guimard. Dessin auteur.

Nous avons donc envoyé à la maison de vente Bonhams l’argumentaire suivant :

Comment commander ?

Vous pouvez recevoir les objets par colis ou vous déplacer au domicile de Frédéric Descouturelle, secrétaire de l'association.

Recevoir les objets par colis

Prix du transport en sus.

Actuellement, seul le règlement par chèque est possible. Les chèques seront à libeller au nom de : « Le Cercle Guimard ».

Merci d'envoyer un message pour passer commande.

Se déplacer au domicile de notre trésorier, à Montreuil (métro Robespierre).

Vous pouvez prendre rendez-vous par courriel pour venir un vendredi après-midi ou un samedi matin. Dans ce cas, le règlement en espèces est possible.

Vous souhaitez adhérer et bénéficier des tarifs spéciaux ?

Vous pouvez réaliser un règlement unique comprenant l’achat et la cotisation.