Category: mobiliers et objets

Chiffres Guimard en fonte, tirages anciens ou tirages modernes ?

Huit annonces parues sur eBay et se terminant simultanément le 18 janvier 2016 mettaient en vente les chiffres Guimard suivants : 0, 1, 3, 4, 6 (en fait le 9 à l’envers), 7, 8 et 9 (en fait le 6 à l’envers). Elles nous donnent l’occasion de revenir sur plusieurs notions et de préciser l’historique de ces chiffres.

Alors qu’on se serait attendu à ce que les enchères ne dépassent pas la vingtaine d’euros pièce, cette vente a donné lieu à un emballement dont le vendeur a peut être été le premier surpris. En effet, les prix se sont échelonnés de 110 € pour le chiffre 1 à 402 € pour le chiffre 8. Il ne faut pas chercher bien loin la raison d’une telle frénésie dans la surenchère. Dans son texte d’accompagnement, le vendeur assurait que chaque chiffre « provient d’un stock d’une ancienne fonderie champenoise et est donc à la fois ancien et neuf ». Ce mot « ancien » a fait espérer à de nombreux enchérisseurs qu’ils allaient pouvoir acquérir un chiffre Guimard « d’époque », c’est à dire un tirage ancien. Mais qu’est ce réellement qu’un tirage ancien ?

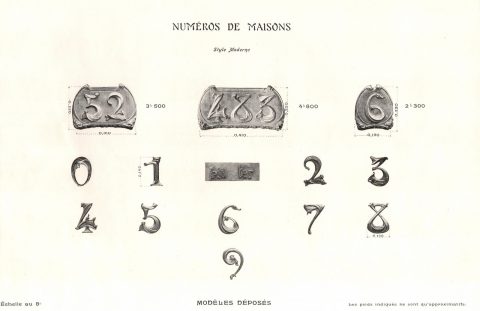

Lorsque Guimard fait éditer à partir de 1908 son corpus de fontes ornementales par la fonderie de Saint-Dizier en Haute-Marne, il inclut dans le catalogue à la planche 35, la série complète des chiffres qui sont destinés à numéroter les maisons dans une rue. Ces chiffres sont complétés par les mentions « bis » et « ter » et peuvent être posés sur des plaques prévues pour 1, 2 ou 3 chiffres. Il nous paraît à peu près certain que dans le cas d’une commande de chiffres sur plaque, la fonderie livrait un tirage monobloc comportant la plaque et les chiffres.

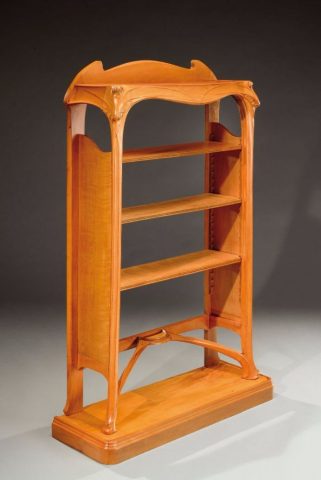

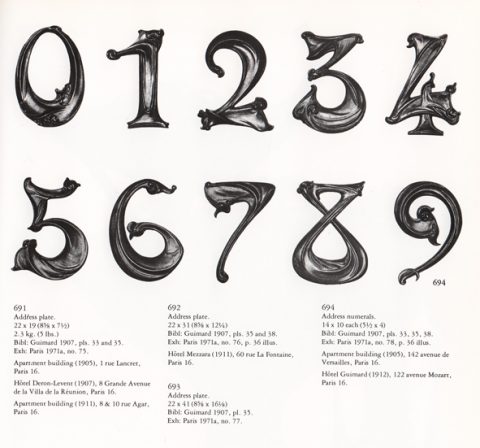

Planche 35 d’un catalogue Guimard de la fonderie de Saint-Dizier. Curieusement, le 0 est à l’envers.

Guimard utilise ces plaques sur la plupart de ses bâtiments construits à partir de 1908 (1). Mais les chiffres pouvaient aussi être fixés directement sur le mur, comme Guimard l’a fait pour ses immeubles du 122 avenue Mozart, du 18 rue Henri Heine et du 36 rue Greuze.

Numéro de maison du 36 rue Greuze (Paris XVIe) en 1927-1928. À noter que Guimard commet ici la même erreur que l’annonceur d’eBay et fait mettre en place un chiffre 9 à l’envers en place du chiffre 6 (à moins que ce chiffre 6 n’ait été placé à une époque plus récente) .

Ces numéros de maison ont sans doute été parmi les premières fontes Guimard a être posées sur des bâtiments d’autres architectes puisque nous connaissons l’existence de la plaque du n° 15 de l’avenue Perrichont, apposée dès 1908 sur un immeuble de Joachim Richard, presqu’en face des ateliers Guimard. Cette proximité nous fait soupçonner qu’il s’agissait là d’un don amical (et publicitaire ?) de Guimard à son confrère et ami, alors même que la commercialisation de ses fontes ornementales venait à peine de débuter.

Cette plaque a d’ailleurs été volée à une date inconnue, puis finalement offerte en 2005 au Musée d’Orsay (2).

D’autres plaques de numéros de maisons commandées à la fonderie en dehors de tout lien personnel avec l’architecte sont bien sûr connues, mais restent relativement rares. À l’instar du succès commercial très relatif des fontes ornementales de Guimard, ses chiffres se sont peu vendus.

Dans l’entre-deux guerres, la fonderie de Saint-Dizier abandonna progressivement la commercialisation des fontes Guimard, ne gardant au sein de son catalogue général que celles qui se vendaient assez bien comme les bancs, les jardinières, certains balcons de croisée et panneaux de porte. Après la Seconde Guerre mondiale, il n’y avait plus du tout de demande pour ce type de fontes et les contre-modèles métalliques de Guimard restèrent inutilisés dans les réserves de la fonderie. Nous nommons donc tirages anciens tous les tirages commerciaux effectués avant cette époque. Il est certain qu’il en subsistait encore, invendus au sein de la fonderie ou chez d’anciens employés, mais leur nombre ne devait pas être considérable.

Ce n’est qu’en 1968 qu’Alain Blondel et Yves Plantin, jeunes pionniers dans la réévaluation de Guimard, firent le voyage à Saint-Dizier où ils découvrirent le fonds de contre-modèles qui dormait dans les réserves de la fonderie et convainquirent le directeur d’alors de le leur céder. Dès 1971, ils en organisèrent une exposition dans leur galerie et à cette occasion publièrent un petit catalogue de 122 numéros, précédé d’un texte de présentation sur le rôle de la fonte dans l’œuvre de Guimard.

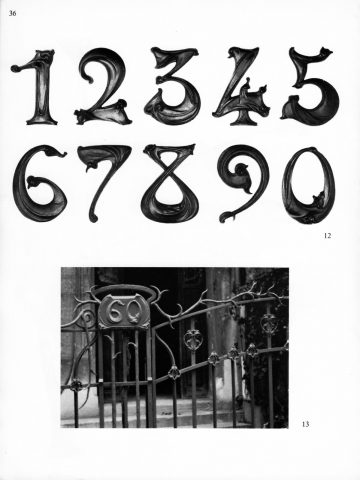

Contre-modèles des chiffres Guimard. Catalogue de l’exposition des contre-modèles des fontes Guimard à la Galerie du Luxembourg en avril-mai 1971, p. 36. Photos Laurent Sully-Jaulmes.

À l’issue de l’exposition, la majorité du fonds fut acquis par Mme Dominique de Ménil pour sa fondation à Houston. Ce fonds de contre-modèles fut ensuite l’un des points forts de l’importante exposition Art Nouveau Belgium/France présentée à Houston et à Chicago en 1976 avec 106 numéros.

Contre-modèles des chiffres Guimard. Catalogue de l’exposition Art Nouveau Belgium France à Houston et Chicago, Institute for the Arts, Rice University, The Art Institute of Chicago, 1976, p. 449. Photos Laurent Sully-Jaulmes.

Très généreusement, en 1981, Mme de Ménil fit don à l’État français de 56 contre-modèles qui furent attribués au Musée d’Orsay. Ce dernier n’étant pas encore ouvert, le Musée national d’Art moderne en exposa quelques-uns dans une salle consacrée à l’Art nouveau. Dès l’ouverture du Musée d’Orsay en 1986, un plus grand nombre de contre-modèles furent exposés dans les escaliers des tours menant aux étages supérieurs. Quant aux contre-modèles de chiffres, qui étaient restés à Houston, ils firent cependant une brève apparition à Paris pour l’exposition consacrée à Guimard au musée d’Orsay en 1992. À cette occasion, le catalogue de l’exposition en donnait en pleine page une photographie de bonne qualité en mêlant 8 contre-modèles de la collection de Ménil (les 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8) à deux tirages anciens (le 5 et le 9) appartenant au musée d’Orsay depuis 1984 (dons de la fonderie de Saint-Dizier en 1984).

Chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 : contre-modèles, collection de Ménil. Chiffres 5 et 9 : tirages anciens, Musée d’Orsay (OAO 951 et 952). Catalogue de l’exposition Guimard au Musée d’Orsay, p. 323. Photo RMN.

À une date qui reste à préciser mais qui doit se situer à la fin des années 1980, la fonderie de Saint-Dizier prit l’initiative de rééditer les chiffres Guimard et de les commercialiser par l’intermédiaire des Fontes d’Art de Dommartin-le-Franc (Haute-Marne). Ils ont été coulés en grande quantité entre 1990 et 1995, au moment de la sortie du timbre postal Guimard. Pour les fabriquer, les contre-modèles anciens n’étant plus disponibles, il a fallu recréer des modèles, ce qui a été fait en utilisant tout simplement des tirages anciens pour les 0, 1, 2, 3, 5, 7, 8 et 9. Ce surmoulage explique une perte de qualité des tirages modernes par rapport aux tirages anciens. Pour le chiffre 4, un tirage ancien n’ayant pu être retrouvé, le modèle a dû être recréé d’après photo, avec un modelage assez médiocre. Pour le chiffre 6, le modèle utilisé était sans doute cassé à son extrémité supérieure, ce qui pourrait expliquer la modification de cette extrémité. La Fonderie de Saint-Dizier a ensuite créé un outillage spécifique en fixant les chiffres sur une plaque-modèle. La prise d’empreinte s’est faite avec du sable chimique ou « à vert ». Le type de fonte et le sable de moulage utilisés, différents de ceux utilisés en 1900, ont donné une surface plus granuleuse à ces tirages modernes qui permet de les différencier assez facilement des tirages anciens beaucoup plus lisses.

Sur les tirages anciens, les lignes sont plus complexes et plus fines, alors que sur les tirages modernes, elles sont nettement plus grossières et même très différentes à certains endroits. Mais il n’est pas toujours facile de s’en rendre compte lorsqu’ils sont revêtus de plusieurs couches de peinture. Cependant, lorsqu’on dispose d’une série de chiffres, le moyen le plus simple de savoir si l’on a à faire à des tirages anciens ou à des tirages modernes est d’observer les chiffres 4 et 6.

Les tirages anciens et modernes du chiffre 4 ont des différences manifestes.

Quant au chiffre 6, on peut voir plus haut sur le catalogue, sur la photographie des contre-modèles de la collection De Ménil à Houston et encore mieux sur une plaque de numéro de maison, que son extrémité supérieure est relevée.

Détail de la plaque de la villa d’Eaubonne par Guimard, décapée. Coll. part.

Alors que sur les tirages modernes, cette extrémité est abaissée.

tirage moderne du chiffre 6. Coll. Le Cercle Guimard.

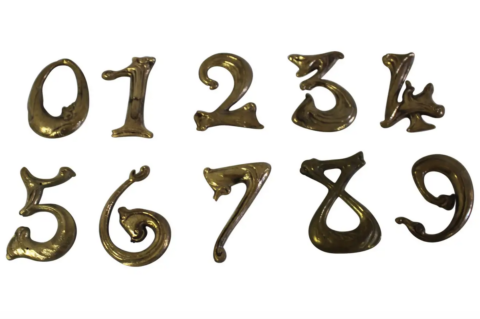

Si l’on se penche sur certaines collections de chiffres, comme celle présentée à Londres en 2000 à l’exposition Art Nouveau 1890-1914 et qui est patinée en bleu, on constate que le chiffre 4 est bien un tirage moderne et que le 6 présente à son extrémité supérieure la caractéristique des tirages modernes. Nous supposons donc que le reste de cette série n’est pas plus ancien.

Chiffres 0, 1, 4 et 5 d’une collection privée. Catalogue de l’exposition Art Nouveau 1890-1914, Londres, 2000, p. 268.

Le chiffre 4 de la collection du musée de Saint-Dizier est lui aussi un tirage moderne (ainsi que les autres chiffres exposés).

Qu’en est-il des chiffres qui se sont vendus sur eBay en janvier 2016 ? En observant à nouveau le chiffre 4, on se rend compte, là encore, qu’il s’agit d’un tirage moderne et non d’un tirage ancien. Le chiffre 6 est bien également un tirage moderne.

La principale caractéristique de ces chiffres Guimard mis en vente était d’être copieusement rouillés, ce qui leur conférait effectivement un indéniable aspect ancien, mais ne leur donnait pas pour autant un âge supérieur à 25 ans. Ils n’auraient finalement pas dû valoir plus cher que ceux que le Cercle Guimard commercialise, avec la rouille en moins.

Frédéric Descouturelle

Merci à Élisabeth Robert-Dehault, présidente de l’ASPM, ainsi qu’à Virginie Dupuy, conservatrice du musée de Saint-Dizier, pour leur aide.

(1) Et même certains de ceux construit avant, puisque le Castel Béranger (1895-1898) a reçu une plaque aux chiffres 14, l’Hôtel Nozal (1902-1906) une plaque aux chiffres 52, l’immeuble Jassedé du 1 rue Lancret (1903-1905) une plaque au chiffre 1 et la villa d’Eaubonne (vers 1907) une plaque aux chiffres 16.

(2) Nous tenons cette anecdote de Georges Vigne qui en fait part sur son excellent blog Paris 1900 (http://paris1900.blogspot.fr/2008/02/15-avenue-perrichont-16e-arrondissement.html).

Addenda le 27 avril 2023

Un site américain de vente en ligne d’antiquités présente des copies en bronze de chiffres de Guimard. Leur finition est particulièrement médiocre.

Copies en bronze des chiffres Guimard produits en Californie. Les chiffres 6 et 9 sont inversés.

Copies en bronze des chiffres Guimard produits en Californie. Comme le montre le chiffre 4, ils ont été surmoulés sur les tirages modernes produits en France, eux-mêmes surmoulés (ou réinventés) d’après les tirages anciens.

Addenda le 15 mars 2024

La maison de ventes Christies New York a proposé dans sa vente en ligne n° 22505 du 28 février au 12 mars 2024, au lot n° 148, une série de chiffres Guimard bleutée (photo ci-dessous). Il s’agissait vraisemblablement de celle qui a fait partie de l’exposition Art nouveau 1890-1914 qui s’est tenue en 2000 à Londres au Victoria et Albert museum. Comme nous le signalons plus haut, ces chiffres sont des copies modernes. L’estimation était de 3 000 à 5 000 $. Nous avons averti le 2 mars la responsable de la vente qu’il ne s’agissait pas de chiffres anciens. Elle nous répondu très aimablement le 4 mars et a retiré le lot de la vente.

Série de chiffres Guimard, vendu en ligne par Christie’s New-York le 12 mars 2024, vente 22505, lot n° 148.

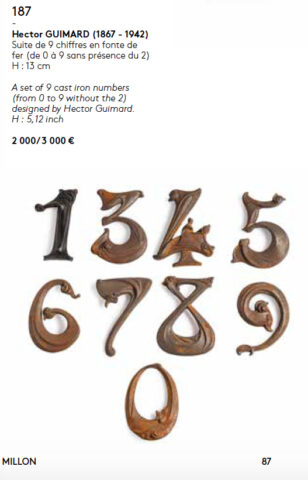

Addenda le 12 novembre 2024

La maison de ventes Millon à Paris a proposé dans sa vente du 28 novembre 2024 à l’hôtel Drouot, au lot n° 187, une série de neuf chiffres Guimard (le 2 étant manquant) estimée de 2000 € à 3000 € (photo ci-dessous). Le 9 novembre, nous avons signalé au responsable de la vente qu’il s’agissait de copies. Le lot a été retiré du catalogue de la vente le 12 novembre.

Série de copies de chiffres Guimard, vente Millon à l’hôtel Drouot le 28 novembre 2024, lot n° 187, estimation 2000-3000 €, retiré du catalogue le 12 novembre 2024.

Vente aux enchères de la Collection Yves Plantin Galerie du Luxembourg

L’histoire de la redécouverte d’Hector Guimard

Le Cercle Guimard n’a pas pour vocation de promouvoir les ventes aux enchères. Pourtant, nous avons souhaité faire une exception devant la qualité, l’importance et l’histoire de cette collection Yves Plantin proposée à la vente par la maison Art Auction France les 22 et 23 novembre à Éléphant Paname (Paris IIe).

Le Cercle Guimard n’a pas pour vocation de promouvoir les ventes aux enchères. Pourtant, nous avons souhaité faire une exception devant la qualité, l’importance et l’histoire de cette collection Yves Plantin proposée à la vente par la maison Art Auction France les 22 et 23 novembre à Éléphant Paname (Paris IIe).

Dans les années 60, Yves Plantin et Alain Blondel font partie de ce petit groupe à l’avant-garde de la redécouverte d’Hector Guimard. Ils ouvrent ensemble une galerie d’art, qui deviendra plus tard la Galerie du Luxembourg.

Ce contexte favorise l’acquisition de nombreux meubles et objets : certains sont découverts à leur emplacement d’origine, d’autres sont acquis directement auprès de personnes ayant côtoyé le couple Hector et Adeline Guimard. Tous donnent de précieux renseignements sur leur provenance ou leur commanditaire et permettent petit à petit de redessiner l’œuvre de ce grand architecte.

La vente propose plus de 800 objets, meubles et tableaux datant pour la plupart de la fin du XIXème siècle au début du XXème siècle, dont une collection exceptionnelle de 150 pièces de Guimard pour lesquelles l’expertise du Cercle Guimard a été sollicitée.

Il s’agit de la plus importante collection jamais proposée aux enchères pour cet artiste. De surcroît, elle nous réserve quelques belles surprises et raretés. Aujourd’hui, nous voudrions simplement donner un avant-goût de cette vente en évoquant la présence de fontes de Saint-Dizier, de fauteuils de la Salle Humbert de Romans, d’une série de dessins originaux signés représentant les Lustres Lumière ou encore de vestiges d’édifices aujourd’hui disparus comme le Castel Henriette et l’Hôtel Nozal.

Deux meubles, une banquette et un portemanteau, parmi les premiers dans la carrière de l’architecte, sont à signaler particulièrement : datés de 1894 et exposés en 1895, ils ne sont déjà plus néogothiques. D’autres influences (rustique, naturaliste, scandinave) montrent que le jeune Guimard est en recherche de nouveauté stylistique. Celle-ci ne tardera pas à surgir sous la forme de l’Art nouveau rencontré en Belgique cette même année 1895.

Nous reviendrons plus en détails sur ces meubles et objets, mais nous ne pouvons que vous conseiller de venir à la rencontre de ces œuvres lors des expositions publiques précédant les ventes qui vous permettront de les admirer en détails.

Il semblerait bien que cette vente s’annonce comme l’événement de cette fin d’année.

http://www.artauction-france.com

Olivier Pons, Frédéric Descouturelle, Nicolas Horiot

Des béquilles de Christian Eriksson

Un petit rappel s’impose après la publication en septembre 2015 d’une annonce sur eBay (vente fermée au bout de quelques heures) présentant deux béquilles du suédois Christian Eriksson (Taresud, Suède, 1858 – Stockholm, Suède, 1935) comme étant de Guimard.

Il s’agit des mêmes béquilles que celles que possède le musée d’Orsay et qui ont effectivement été mal attribuées à Hector Guimard jusqu’en octobre 2015. On trouvera toute l’argumentation nécessaire rétablissant leur attribution à Eriksson sur la page que nous avons consacrée à cet objet en février 2013 :

Paire de « poignée de porte en forme de béquille », attribuées à Guimard jusqu’en octobre 2015, puis réattribuées à Erikssson à partir de cette date. Dimensions : larg. 13 cm, haut. 6 cm. Musée d’Orsay. Numéros d’inventaire AOA 1742 1 et AOA 1742 2.

Le photomontage ci-dessous, que nous avons réalisé, rassemble les créations d’Eriksson publiée dans le catalogue Fontaine édité en août 1900. La béquille en question est au n° 125.

Eriksson, articles édités par la Maison Fontaine. Montage à partir de planches du catalogue Fontaine, août 1900. Coll. part.

Voici l’occasion de rappeler à nos visiteurs que nous sommes ouverts au partage sur Internet des images présentes sur ce site, pour un usage non commercial uniquement, et en précisant la source.

Frédéric Descouturelle

Un panneau de porte en fonte en vente sur eBay

Une récente annonce parue sur eBay nous incite à commenter, sur notre rubrique « Ceci n’est pas un Guimard » l’existence d’une catégorie de fontes (photo ci-contre) qui sont souvent confondues avec celles de Guimard.

Une récente annonce parue sur eBay nous incite à commenter, sur notre rubrique « Ceci n’est pas un Guimard » l’existence d’une catégorie de fontes (photo ci-contre) qui sont souvent confondues avec celles de Guimard.

Il s’agit d’un panneau de porte en fonte de la collection des Nouvelles Créations éditée par la fonderie de Saint-Dizier.

Dûment informé de son erreur, l’auteur de l’annonce, a pourtant préféré la maintenir telle qu’elle apparaît ci-dessous en capture d’écran.

L’annonce complète comprenait aussi de nombreuses références concernant Hector Guimard glanées sur Internet (y compris le nom de notre site) justifiant sans doute le prix exorbitant de mise aux enchères (environ dix fois celui du marché pour une telle fonte).

En savoir plus : Rendez-vous dans la rubrique « Ceci n’est pas un Guimard »

Un demi-meuble de Guimard vendu à Drouot.

Le 17 juin dernier, un meuble d’Hector Guimard, présenté comme une étagère, est passé en vente publique à Drouot parmi quelques autres pièces remarquables signées Cayette, Gaillard, Majorelle ou Gallé.

Il a rapidement attiré notre attention car, après quelques recherches, nous avons eu la quasi-certitude que ce meuble était proposé aux enchères pour la première fois.

Le catalogue édité par l’étude Aguttes, organisatrice de la vente, présente deux superbes photos en pleines pages, sur fond noir d’une grande qualité, l’une avec le meuble photographié de face, l’autre montrant la partie supérieure légèrement de profil.

La notice décrit le meuble en ces termes :

« Exceptionnelle et rare étagère en poirier massif et cerisier présentant un corps galbé à décor nervuré sculpté de motifs végétaux en relief.

Elle est agrémentée de trois étagères rectangulaires moulurées superposées donnant sur un fond ajouré.

Les deux montants à l’avant sont reliés à la traverse arrière par une entretoise végétale.

L’ensemble repose sur une base rectangulaire à bordure mouluré.

Trace de signature.

Vers 1900.

H. 128 cm L : 90 cm P : 30 cm

(restaurations anciennes). »

A la suite, quelques lignes en anglais reprennent de manière plus succincte ce descriptif.

Si un simple coup d’œil nous a permis d’attribuer la paternité de ce meuble à Guimard malgré son allure un peu étrange, un examen plus rapproché a rapidement révélé l’ampleur des transformations voire le saccage dont il a fait l’objet.

La façade (les montants finement sculptés typiques du Style Guimard, les traverses supérieure et inférieure avec entretoises et le demi-plateau circulaire) est bien d’époque. En revanche, tout le reste, soit les côtés, la traverse du fond haute et basse, les étagères, le plateau supérieur et le socle sont modernes.

Visiblement, les travaux de transformation et de restauration sont de facture grossière : bois différents, raccords brutaux, absence de liaison de ligne avec les éléments rajoutés.

Dans un premier temps et à défaut d’informations sur son origine, nous en avons déduit qu’il pouvait s’agir d’une partie d’un meuble de milieu, de forme rectangulaire, symétrique, ouvert sur les quatre faces.

Par chance, un observateur avisé l’a retrouvé sur une photo d’époque. Il apparaît dans le salon de l’Hôtel Guimard, à droite de la cheminée entre les deux chaises.

Photographie ancienne du salon de l’Hôtel Guimard, 122 avenue Mozart. Cooper-Hewity museum, New-York, don Adeline Oppenheim.

Les Guimard s’en servaient comme présentoir du magnifique plat en bronze doré mat signé et daté « Hector Guimard 1909 », aujourd’hui dans les collections du Musée des Arts Décoratifs à Paris, et qui reposait sur le plateau inférieur, appuyé contre le mur.

Un tissu tendu le long de la cloison, ainsi qu’un coussin glissé en dessous du meuble terminait de mettre en valeur cette précieuse mise en scène.

Sur le plateau supérieur sont posés divers objets : on reconnait notamment le modèle de vase flûte en bronze doré par Guimard et Philippon, posé à côté d’un buste (en bronze ?) et de deux autres vases. La trop faible résolution de la photo ne nous permet pas une description plus précise.

L’emplacement idéal pour ce meuble de présentation devait permettre d’en faire le tour, ce qui obligeait à disposer d’un espace adéquat que ne permettait pas le salon de l’avenue Mozart.

Sans surprise, le descriptif du catalogue ne mentionne à aucun moment ces transformations qui ont totalement dénaturé le meuble. Tout au plus la notice évoque des « restaurations anciennes »…

Nous savons maintenant que le meuble vendu le mois dernier n’était en fait qu’une moitié de meuble découpé en deux et transformé en étagère par quelque apprenti bricoleur.

A moins que ce ne soit son état qui ait nécessité une amputation des parties les plus dégradées…

Étonnamment, l’estimation, 18 000/20 000 € (adjugé 23 588 €), n’a pas subi le même sort…

En quel meuble sera transformée la deuxième moitié ? Nous guettons cela avec impatience.

Fabrice Kunegel et Olivier Pons

Nouvelle rubrique : ceci n’est pas un Guimard

Régulièrement, nous sommes sollicités pour identifier un objet que son propriétaire pense être de Guimard. Souvent, il l’a acheté — parfois cher — pour tel et il attend de notre part plus une confirmation qu’un verdict contraire. Lorsque que les connaissances que nous pouvons avoir sur l’œuvre d’Hector Guimard et/ou sur l’objet en question nous obligent à lui dénier toute filiation avec Guimard, les réactions de notre correspondant ne sont pas toujours empreintes de philosophie, surtout si une revente à court terme était envisagée.

Pour ne pas avoir à réitérer notre argumentaire et renseigner le public tenté par un achat à la notice par trop flatteuse, nous publierons de temps à autre notre sentiment sur tel ou tel objet. Aucun d’entre nous n’a d’intérêts dans les différentes branches du marché de l’art. Aussi nous ne nous soucions nullement des notices qu’ont pu précédemment écrire les experts des différentes maisons de vente aux enchères : notre avis n’engage que nous et nous n’hésiterons pas à le modifier en fonction des éléments historiques qui pourraient se présenter à l’avenir.

Retrouvez cette rubrique dans nos recherches.

Hector Guimard à l’exposition Art nouveau de la Pinacothèque de Paris

(jusqu’au 8 septembre 2013)

L’une des deux expositions simultanées de la Pinacothèque étant intitulée L’Art Nouveau (et sous-titrée La Révolution décorative), nous sommes allés — moyennant 12 € — y faire une visite. En réalité restreinte au seul Art nouveau français, l’exposition est essentiellement alimentée par deux importantes collections : celle, anglaise de feu Victor Arwas et celle, monégasque, de Robert Zehil. Passons rapidement sur le manque de structure de l’exposition (celle qui est proposée étant artificielle), sur le déséquilibre entre les différentes disciplines (arts graphiques et bibelots en métal largement privilégiés au détriment des autres arts décoratifs), sur l’indigence de certaines pièces (alors que la collection Zéhil comprend de très beaux meubles) comparée à la magnificence d’autres, sur la vacuité des notices (on peut ainsi apprendre qu’un meuble étagère est en « bois »), sur les surprises réservées par une traduction approximative (un fauteuil se dit « chaise » et un canapé se dit « fauteuil à deux places ») ainsi que sur les inexactitudes d’attribution (une table à thé de Louis Brouhot attribuée à Léon Bénouville, un cadre de miroir de Gruber attribué à Majorelle). Le tout nous paraît donc plus être un résumé de ce qu’était une grande collection privée d’Art nouveau au siècle dernier qu’un reflet de ce que fut l’Art nouveau et nous paraît plus ressembler à une exposition avant vente aux enchères (en général gratuite) qu’à une exposition à vocation culturelle.

Le catalogue (dans lequel chacun des objets présentés est soigneusement photographié) est précédé de quatre essais dont le plus important est celui de Paul Greenhalgh, directeur du Sainsbury Centre for Visual Arts de l’Université de Norwich. On pourra sans doute lui reprocher une certaine allégeance aux théories largement controuvées (et largement contestées de ce côté-ci de l’Atlantique) de l’américaine Debora Silverman (traduite en 1996) ainsi que des assertions insolites comme le fait que Guimard aurait commercialisé des objets de sa conception via des « catalogues de vente par correspondance ». Nous devons avouer que nous ne connaissions pas encore cet aspect de notre homme en tant que précurseur de La Redoute ou des Trois Suisses. Mais il faut rendre grâce au texte de cet éminent spécialiste du sujet qui est souvent rafraîchissant dans la mesure où il apporte sur l’Art nouveau français un point de vue autre que le traditionnel discours franco-français.

Une vitrine est consacrée à Hector Guimard et présente quatre objets provenant tous de la collection Zehil.

Un vase en grès dit « de Cerny »

Ce vase est un des fruits de la collaboration entre Hector Guimard et la Manufacture nationale de Sèvres. Après le vase-jardinière « des Binelles » et le vase « de Chalmont », la célèbre institution édite entre 1903 et 1907 une douzaine d’exemplaires de ce modèle. Nous savons, grâce à une photo d’époque tirée du premier numéro de La Revue d’Art, que son existence est avérée dès 1899 puisque Guimard le présente dans une petite vitrine, entouré des derniers objets et meubles de sa production, même s’il ne s’agit probablement que d’un prototype préfigurant la version définitive de Sèvres.

Le vase « de Cerny », par les mouvements agités de la céramique que l’on retrouve à son sommet, est typique du style débridé adopté par l’architecte-décorateur au début de sa carrière tandis que la partie inférieure nous rappelle la fonctionnalité première de l’objet. Sur la douzaine d’exemplaires sortis des ateliers de la Manufacture nationale, un certain nombre est parvenu jusqu’à nous. Une bonne moitié est visible actuellement dans les collections de musées européens et américains, les autres se trouvent principalement dans des collections privées, là encore des deux côtés de l’Atlantique. Appartenant à cette dernière catégorie, le vase de la collection Zehil est remarquable par la complexité des motifs et la variété des couleurs. Les cristallisations du grès, obtenues par la projection aléatoire de particules métalliques durant la cuisson, rendent cet exemplaire particulièrement rare.

Un vase en bronze patiné

Ce modèle adopte le même principe stylistique que le vase précédent : sage à sa base, la matière s’anime à mi-hauteur pour finir en tournoyant au sommet. Son monogramme « GH » que l’on aperçoit à la base est identique à celui du vase « de Cerny ».

Contrairement à la légende de la Pinacothèque qui le date « vers 1910 », nous pensons plutôt que son modèle a également été créé à la fin du XIXe siècle. Il est en effet très proche de l’un des modèles que l’on retrouve à la planche 65 de l’album du Castel Béranger (publié en 1898). Le vase exposé à la Pinacothèque provient de la collection privée du célèbre couple amateur d’Art nouveau, Lloyd et Barbara Macklowe, dont une grande partie a été dispersée aux enchères chez Sotheby’s le 2 décembre 1995. Il s’agit d’un modèle plus rare encore que le vase « de Cerny », puisqu’à notre connaissance, un seul autre exemplaire est connu. Il figure dans les collections du MoMA à New-York.

Une pendulette en bronze patiné

Elle porte le même monogramme que les deux vases précédents. Les informations concernant cette horloge en bronze sont bien minces. Aucune photo ni aucun document ne nous permet de dater avec précision cet objet. Néanmoins, le style épuré, ponctué de quelques volutes à son sommet, nous permet de la situer au début des années 1910. Il en existe au moins un autre exemplaire original faisant toujours partie de la décoration d’un appartement parisien, certainement son premier lieu d’exposition. Comme souvent pour ce type d’objet, il est probable que le cadran de l’horloge de la collection Zehil ait été modifié ou remplacé au cours de son histoire. C’est un moindre mal si l’on prend en considération les quelques copies des années 70 qui circulent toujours mais dont la qualité plus que médiocre ne laisse aucun doute sur leur origine frauduleuse.

Une coupe GD en fonte

Guimard. Coupe GD en fonte. Fonderie de Saint-Dizier. Haut. 51,5 cm, larg.70,5 cm, prof. 46,5 cm. Collection Zehil.

Cette coupe figure dans la première édition du catalogue des Fontes Artistiques de la fonderie de Saint-Dizier, exclusivement consacrée aux fontes pour « constructions, fumisterie, jardins et sépultures » créées par Guimard. Certains des modèles de ce catalogue datent de 1901, d’autres de la période 1903-1905, mais la plupart ont été créés entre 1905 et 1908. C’est à cette dernière date que paraît le premier catalogue et que débute la commercialisation de ces fontes. La coupe GD est présentée sur la planche 41 dédiée aux « Articles de jardin ». Guimard la place également en situation, surmontant un pilier, sur le dessin de la planche 33 où il donne deux exemples de clôtures de jardin. Lors de la réédition du catalogue, remanié et augmenté vers 1912, une seconde coupe (GE) apparaît sur la planche supplémentaire 42 comme une simplification de la coupe GD par ablation de ses larges anses à la partie supérieure et de ses jambes obliques à la partie inférieure. Les deux coupes sont encore présentes dans les catalogues de la fonderie en 1921, mais elles ont disparu de l’édition de 1935, alors que d’autres articles de jardin comme le vase GA et la jardinière GF sont encore disponibles. Le tirage présenté à l’exposition de la Pinacothèque a une finition granuleuse, comparable à celle de la jardinière GF de la vente Sotheby’s Paris du 16 février 2013. Cette finition apparaît médiocre au regard de celle, beaucoup plus poussée, de nombre de tirages de fontes d’ornement de Guimard que nous connaissons. L’un de nos correspondants, monsieur Tangui Le Lonquer, suggère que si la fonte a longtemps séjourné en extérieur sans bonne protection, elle a pu être couverte d’une couche de rouille plus ou moins incrustée, qu’il a fallu tout d’abord « dérouiller » avec perte de matière, pour ensuite stabiliser la patine afin d’ obtenir un résultat proche de ce que nous voyons. Seul un entretien régulier ou une présentation en intérieur permet d’obtenir, un siècle plus tard, une patine proche de l’origine.

Frédéric Descouturelle et Olivier Pons

Objets Guimard — ou non — à la vente Sotheby’s du 16 février 2013

Notre association n’a pas pour vocation de servir de relais au marché de l’art. Cependant nous ne nous interdisons pas de commenter les lots de ventes passées ou à venir. Nos opinions ne sont pas sollicitées par les organisateurs des ventes et n’engagent que nous-mêmes. Elles sont susceptibles d’évoluer en fonction des recherches et des découvertes.

Vente Sotheby’s du 16 février 2013

Cette vente exceptionnelle ne propose rien moins qu’une partie de la collection d’un musée japonais, le Garden Museum qui était fermé depuis quelques années. Sa collection, essentiellement consacrée à l’Art nouveau avait été réunie à partir des années 1990 par le riche amateur Takeo Horiuchi conseillé par Alastair Duncan. Sa composante majeure, les créations des ateliers de l’américain Tiffany, avait fait l’objet d’une publication : Alastair Duncan, Louis C. Tiffany, The Garden Museum Collection, édition Antique Collectors’ Club, Woodbridge, 2004. Cette partie de la collection a déjà été dispersée aux USA en novembre et décembre 2012. Une autre partie, qui se vend à Paris chez Sotheby’s, comporte quelques pièces majeures de l’École de Nancy et aussi plusieurs lots proposés sous le nom de Guimard auxquels nous nous intéresserons dans cet article.

Trois meubles sont indéniablement de Guimard :

Une petite table en poirier (lot n° 94)

Elle faisait partie de l’aménagement du Castel Val à Auvers-sur-Oise, villa édifiée par Guimard vers 1903 à la demande de Louis Chanu, le frère de Mme Nozal. Pour cette construction, l’architecte imagine au moins deux ensembles destinés à meubler la salle à manger et le salon. C’est dans cette dernière pièce que prend place cette petite table. Guimard l’accompagne notamment d’un fauteuil, d’un canapé et d’un tabouret, parfois décrit comme un repose-pieds.

Elle est vendue à Drouot, parmi un lot d’autres meubles du Castel Val, le 05 juillet 1977 et semble disparaître ensuite durant une bonne vingtaine d’années, avant d’être à nouveau visible chez un antiquaire parisien, puis de partir au Japon pour être exposée au Garden Museum.

D’une manière générale, le mobilier conçu pour le Castel Val dont cette table fait partie, a marqué un tournant dans l’évolution stylistique de Guimard. L’exubérance et l’audace des premières années ont laissé la place à des lignes plus épurées et plus élégantes renforçant l’homogénéité du meuble. L’aspect chaleureux et doux de la matière a été rendu possible grâce à l’utilisation de plus en plus fréquente par Guimard de bois fruitiers tendres. Mais c’est ce qui a fait également la faiblesse de ces meubles d’exception : mal entretenus, ils ont mal vieilli.

Lorsque la table est découverte dans les années 60, elle est déjà très attaquée par les vers et ne sera sauvée que grâce à un traitement d’urgence. Aujourd’hui, malgré des dégâts visibles à l’œil nu, elle garde fière allure et peut être considérée comme un témoin de cette période charnière pour le style de Guimard.

Une paire de chaises (lot n° 92)

Ces deux chaises, également en poirier, n’ont pas toujours été en si bon état. Une photo tirée du catalogue de la vente Binoche-Godeau, organisée à Paris le 20/03/1989, est là pour nous le rappeler. A cette date la garniture en cuir de l’un des dossiers avait déjà disparu tandis que l’autre était restée miraculeusement accrochée à son cadre en bois. Sur cette dernière, le monogramme, bien qu’à moitié effacé, était cependant encore suffisamment visible pour envisager la restauration qui interviendra ultérieurement.

La photo du catalogue nous montre aussi que les garnitures des assises, certainement d’origine, étaient composées de lanières de cuir tressées, fixées tout autour de la ceinture du siège. Une observation fine de la photo des chaises du catalogue Sotheby’s permet de repérer l’emplacement des anciens clous fixant les lanières. La partie endommagée du bois a été restaurée par l’insertion d’une fine bande de bois courant horizontalement le long de la ceinture de l’assise.

Nous savons que Guimard a réalisé plusieurs modèles de chaises avec des assises à lanières, à des époques différentes. Au Salon d’Automne de 1904, il présente un modèle avec ce type de garniture. Les mêmes chaises sont exposées au Salon des Artistes Décorateurs de 1907. Enfin des chaises avec assise à lanières faisaient également partie de l’ameublement de la salle à manger de la villa La Bluette à Hermanville-sur-Mer.

Le catalogue de 1989 est surtout là pour nous donner une information importante sur l’origine de ce mobilier. Ainsi la paire de chaises proviendrait d’une certaine « Maison Dore à Paris ». Après quelques recherches, nous avons acquis la certitude qu’une faute d’orthographe s’était certainement glissée dans la notice descriptive. Il faudrait lire plutôt « Maison Doret », qui nous renvoie à une célèbre pâtisserie de la rue de Rome à Paris reprise à la fin des années 1890 par un certain André Lecante (1853-1912) qui en a également fait un salon de thé. Lecante avec un « L » comme une des trois lettres du monogramme du dossier…

Cet ameublement inédit constitue donc une très belle découverte et nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de nos recherches.

Beaucoup moins rare que ces pièces d’ébénisterie, une jardinière GF en fonte (lot n° 96) provient de la fonderie de Saint-Dizier en Haute-Marne avec laquelle Guimard a entretenu, sans doute à partir de 1901, des relations assidues débouchant sur la création d’un répertoire pléthorique de fontes architecturales.

Ce modèle, dénommé « Jardinière GF » est référencée sur catalogue à partir de 1908 et a dû rencontrer un certain succès de vente puisque la fonderie a continué à le faire figurer sur ses catalogues au moins jusqu’en 1935. Sa première utilisation connue se fait par Guimard sur son propre hôtel, 122 avenue Mozart.

Le tirage présenté par Sotheby’s Paris avait précédemment été vendu par Christie’s Londres, le 12 mai 1999, lot n° 409.

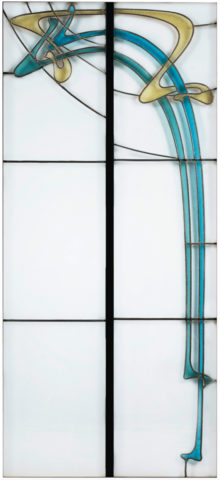

Deux vitraux provenant du château des Gévrils (lot n° 95) avaient précédemment été vendus par Christie’s New York, le 11 juin 1999, lots n° 48 et n° 49.

Vitrail, vente Sotheby’s Paris, 16 février 2013 (lot n° 95). Précédemment vendu par Christie’s New York, le 11 juin 1999, lot n° 49. Ce motif avec grandes lignes verticales droites unilatérales est à rapprocher de l’un des trois vitraux de même provenance appartenant au musée d’Orsay. Selon le dessin GP 908 du musée d’Orsay, il pourrait correspondre à l’un des vitraux de la salle de billard.

Vitrail, vente Sotheby’s Paris, 16 février 2013 (lot n° 95). Précédemment vendu par Christie’s New York, le 11 juin 1999, lot n° 48. Ce motif avec grandes lignes verticales courbes est à rapprocher de l’un des trois vitraux de même provenance appartenant au musée d’Orsay.

Entre novembre 1897 et mars 1898 Guimard contribue à l’ameublement de trois pièces (la salle de billard, le petit salon et la salle à manger) du château des Gévrils à Dammarie-sur-Loing dans le Loiret. Plutôt qu’un château, il s’agit d’un petit manoir, propriété du pharmacien Albert Roy pour qui Guimard va construire peu après un petit hôtel sur le boulevard Suchet, à Paris, en 1898.

Pour les Gévrils, Guimard dessine plusieurs meubles (un canapé-vitrine et une cheminée-cadre de miroir destinés à la salle de billard et une petite banquette), des lambris ainsi que des cartons de vitraux destinés à garnir des fenêtres et des porte-fenêtres du rez-de chaussée. Nous connaissons par les archives de Guimard conservées au musée d’Orsay que la salle à manger comportait quatre fenêtres avec deux motifs différents (à l’endroit et inversés) et que l’ensemble salle de billard/petit salon comportait cinq fenêtres garnies de deux motifs différents avec des inversions. Il y aurait donc eu un total de neuf fenêtres garnies de vitraux Guimard.

Le musée d’Orsay possède trois vitraux de fenêtres provenant des Gévrils. Ils correspondent aux trois types de motifs connus : avec grandes lignes droites unilatérales, avec grandes lignes droites bilatérales, avec grandes lignes courbes unilatérales. Actuellement leurs localisations précises sur les fenêtres de la maison est encore délicate. Lorsqu’ils ont été redécouverts en 1969 par Alain Blondel et Yves Plantin, ces vitraux étaient déjà tous déposés.

Le château des Gévrils, carte portale ancienne, coll. part.

Quelques photographies anciennes de la propriété des Gévrils sont disponibles. La plupart montrent la façade arrière donnant sur une pelouse. On y reconnaît la silhouette de vitraux Guimard sur plusieurs fenêtres du rez-de-chaussée ; de gauche à droite : la fenêtre de l’avant-corps gauche, une porte-fenêtre, une fenêtre et les deux portes-fenêtres centrales. L’examen soigneux de la photo ne montre que des vitraux à grandes lignes droites bilatérale et unilatérales. Les vitraux de Sotheby’s et du musée d’Orsay aux grandes lignes verticales courbes se trouvaient donc ailleurs que sur ces fenêtres sur jardin aux volets ouverts.

Un fragment d’un autre vitrail de fenêtre est passé en vente publique le 24 juin 2011 (étude Millon, Paris). Ses deux panneaux correspondent au tiers supérieur d’un motif à grandes lignes courbes.

Les archives de Guimard conservées au Musée d’Orsay mentionnent également une imposte en vitrail pour la salle à manger, ainsi qu’un vitrail pour l’escalier. Un nouveau vitrail a aussi été découvert ces dernières années lors du re-percement d’une petite ouverture sur une face latérale du premier étage. Le dessin semblait être un peu postérieur à celui des vitraux des Gévrils déjà connus, avec des couleurs aux valeurs plus proches.

Tous ces vitraux ont été exécutés par le vitrailliste Georges Néret qui, peu avant, était intervenu aussi au Castel Béranger. Ils sont constitués de verres de faible valeur, transparents ou colorés, plans ou imprimés, sans ajout de grisaille, ni de gravure à l’acide ou de doublage. Le dessin est donné par la seule mise en plomb et souligné par les minces bandes colorées qui s’entremêlent de façon plus simple et plus harmonieuse encore que pour les vitraux du Castel Béranger. Dès ses premiers vitraux, conçus dans son nouveau style, Guimard s’est donné une manière à la fois très novatrice par sa recherche d’abstraction et très économique par la réduction du travail artisanal nécessaire à leur exécution. Seuls quelques petits vitraux au dessin virtuose, émaillés par Louis Trézel vers 1900, dérogeront à ce principe.

Une horloge murale (lot n° 93) n’est, à notre avis, pas de Guimard. Elle est composée d’un cadran d’horloge autour duquel sont fixés quatre éléments métalliques dorés. Les mentions « Pardieu » et « Agen » indiquent simplement que l’horloge a été fabriquée ou assemblée par l’horloger Pardieu à Agen. Rien, ni dans le décor à motif de petites feuilles, ni dans le dessin des chiffres, ni dans la forme des aiguilles n’indique une participation de Guimard à sa conception. Ce sont bien évidemment les quatre éléments métalliques décoratifs qui ont fait porter l’attribution à Guimard. Or si les formes complexes de ces éléments sont visiblement inspirées par le style de Guimard, elles présentent néanmoins un aspect plus naturaliste, évoquant des branchages entrecroisés, assez éloignés des motifs décoratifs de Guimard à toutes les étapes de son évolution stylistique. En outre, il n’est pas dans l’habitude de Guimard d’ajouter des éléments adventices de son cru à des objets manufacturés déjà porteurs de leur propre décor. Ses créations sont toujours une reconstruction complète de l’objet à concevoir.

Horloge boulangère. Vente Sotheby’s, Paris, 16 février 2013, lot n° 93, adjugé 10000 €. A précédemment été vendu par Sotheby’s New York, le 12 mars 1999, lot n° 161.

On connaît plusieurs exemplaires d’horloges de ce type, dont celle ci-dessous montée sur une céramique.

Horloge boulangère petit modèle. En vente à la Macklowe Gallery, New York en 2004. Attribué à Guimard, partie en faïence attribuée (sans preuve) à Keller & Guérin.

Lors d’une vente à Drouot d’une semblable horloge dans les années 1990, la légende fait état de la présence de ce type d’horloge au sein des pavillons du métro construits par Guimard ou au sein d’autres stations de métro. S’il est vraisemblable que la CMP a installé des horloges dans ses salles de guichets, on imagine mal qu’elle ait disposé des modèles artistiques aussi faciles à subtiliser. Jusqu’ici aucune allusion à de semblables horloges n’a pu être retrouvée dans les archives de la RATP, ni aucune photographie ancienne prouvant leur présence dans le métro.

On peut donc considérer comme plausible l’opinion selon laquelle ces horloges ont été assemblées aux alentours de 1900 par un fabricant ou un horloger, à partir de mécanismes et de cadrans d’origines diverses et d’éléments métalliques décoratifs d’une provenance encore inconnue.

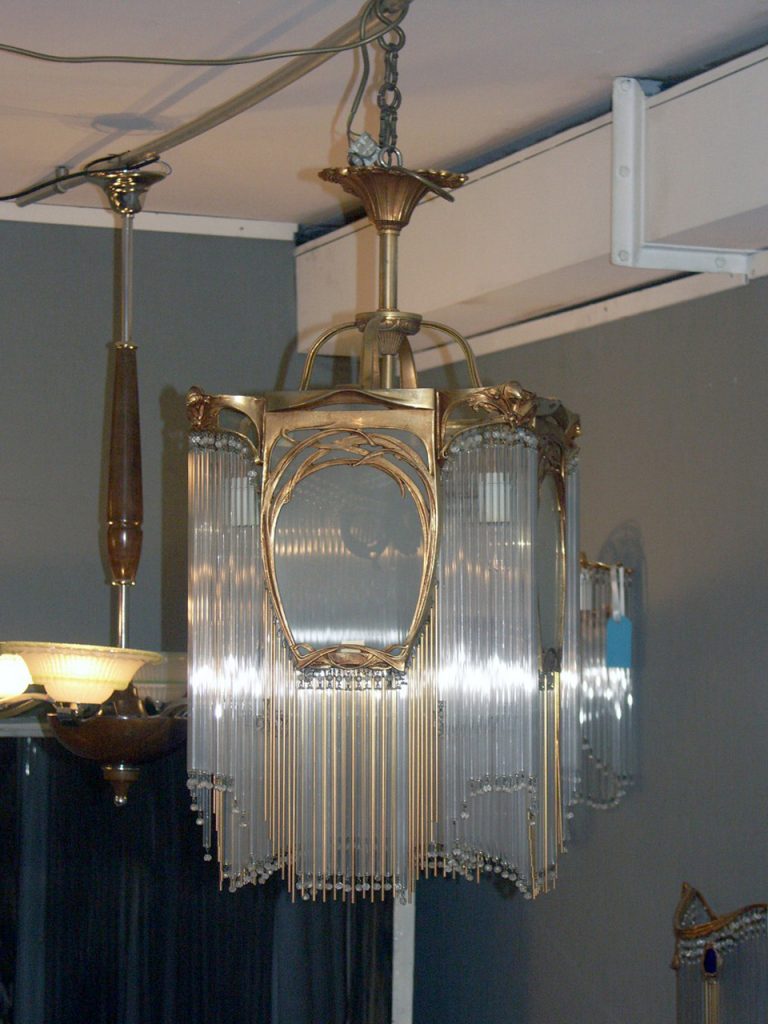

Une lampe à poser (lot n° 91) et un lustre (lot n° 97), tous deux attribués à Guimard, relèvent de la problématique récurrente des appareils d’éclairage fabriqués depuis des années par la société SOFAR à Montreuil (93). Si la lampe à poser est probablement authentique, le lustre est lui probablement une copie.

Lampe à poser, vente Sotheby’s Paris, 16 février 2013 (lot n° 91). Cette lampe provenait précédemment de la collection de Barbra Streisand et avait été vendue par Christie’s New-York, le 29 novembre 1999, lot n°66.

Lustre, vente Sotheby’s Paris, 16 février 2013 (lot n° 91). Ce lustre avait précédemment été vendu par Sotheby’s New York, le 12 mars 1999, lot n° 162.

Guimard a développé la création de ce type de lustres à partir de 1909. En 1910, il a pris un brevet d’invention décrivant leur composition avec une armature composée de la réunion d’éléments en bronze ciselé avec ajout de verres américains et de pendeloques en perles, tubes de verre et baguettes métalliques. Fabriqués par la maison Langlois, 20 rue Malher à Paris et commercialisés sous le nom de « Lustres Lumière » ces luminaires semblent avoir eu un succès limité.

Or, la société SOFAR, grâce à la possession de plusieurs éléments anciens des « Lustres Lumière » confectionne des luminaires de belle qualité qui sont des copies ou des créations dans le goût de ceux de Guimard.

Ne possédant qu’un nombre limité de ces éléments métalliques originels, cette entreprise artisanale ne peut copier qu’une partie des luminaires de Guimard.

Éléments des « Lustres Lumière » de Guimard, copiés en bronze (photographiés chez SOFAR)

L’un des modèles les plus appréciés de SOFAR est une lampe à poser (ci-contre, photographiée dans le magasin SOFAR) éditée en plusieurs variantes au niveau du décor supérieur. On en retrouve de temps à autre un exemplaire chez un marchand ou sur le commerce électronique.

L’un des modèles les plus appréciés de SOFAR est une lampe à poser (ci-contre, photographiée dans le magasin SOFAR) éditée en plusieurs variantes au niveau du décor supérieur. On en retrouve de temps à autre un exemplaire chez un marchand ou sur le commerce électronique.

En ce qui concerne le lustre proposé à la vente par Sothebys, il s’agit d’un « classique » de la société SOFAR. Son verre américain est un verre moderne, assez reconnaissable, vraisemblablement fabriqué par la société américaine Wissmach et distribué en France par Lasry Glass. Comme la plupart des lustres de SOFAR, il ne comporte pas de cache-bélière à motifs Guimard.

Il est à noter que dans le catalogue de la vente Sotheby’s Paris du 16 février 2013, la notice du lustre donne comme référence « Un modèle proche [qui] se trouve à l’hôtel Mezzara, construit par Guimard, rue La Fontaine, Paris ». Or, il faut savoir que le lustre de la salle à manger de l’hôtel Mezzara — en plus d’être assez différent de celui de la vente qui nous occupe — est également une copie effectuée par la société SOFAR dans le cadre de la restauration de la salle à manger (1987-1988).

Hôtel Mezzara – Copie du lustre de la salle à manger de l’Hôtel Guimard. Photo F.D.

Frédéric Descouturelle, Olivier Pons et Dominique Magdelaine, avec la participation d’Olivier Bost

Comment commander ?

Vous pouvez recevoir les objets par colis ou vous déplacer au domicile de Frédéric Descouturelle, secrétaire de l'association.

Recevoir les objets par colis

Prix du transport en sus.

Actuellement, seul le règlement par chèque est possible. Les chèques seront à libeller au nom de : « Le Cercle Guimard ».

Merci d'envoyer un message pour passer commande.

Se déplacer au domicile de notre trésorier, à Montreuil (métro Robespierre).

Vous pouvez prendre rendez-vous par courriel pour venir un vendredi après-midi ou un samedi matin. Dans ce cas, le règlement en espèces est possible.

Vous souhaitez adhérer et bénéficier des tarifs spéciaux ?

Vous pouvez réaliser un règlement unique comprenant l’achat et la cotisation.