Category: mobiliers et objets

Un portemanteau de Guimard

En juin 2023, alertés par des amis, nous nous sommes rendus à Reims à la salle des ventes de la Porte de Mars (Collet-Lumeau) pour photographier un « portemanteau de style Art nouveau » non signé et qui allait être mis aux enchères. Son image nous était familière puisqu’il n’était autre qu’un doublon du portemanteau Coilliot qui se trouve à présent au Detroit Institute of Art (Michigan). Mais les belles histoires de meubles exceptionnels vendus pour une bouchée de pain sont bien rares et, à notre arrivée, le commissaire-priseur et son associée avaient déjà été mis au courant du nom de son concepteur et de la valeur qu’ils étaient en droit d’en espérer. La décision avait été prise de le retirer de la vente prévue afin d’organiser la publicité de sa future remise en vente et même de faire les frais d’un expert. Ils nous ont néanmoins aimablement laissé le photographier.

Portemanteau Guimard, en juin 2023 dans les locaux de la maison de vente de la Porte de Mars à Reims. Photo F. D.

Il n’existe pas vraiment de nom satisfaisant pour désigner ce type de meuble multifonctionnel puisqu’outre sa fonction de portemanteau, il fait également office de porte-chapeaux, porte-cannes et porte-parapluie et est généralement pourvu d’un miroir afin d’inspecter son allure avant de sortir. Certains possèdent aussi une petite boîte où l’on range le nécessaire pour cirer les chaussures. Par simplification, nous retiendrons le terme de « portemanteau »[1]. Obligatoirement placé à proximité immédiate de la porte d’entrée de la maison ou de l’appartement, il doit avoir le moins d’encombrement possible. Seules certaines vastes demeures pouvaient accueillir un meuble d’antichambre comprenant aussi un canapé.

À Reims, nous avons eu tout le loisir d’examiner le meuble afin de pouvoir le comparer à celui du Detroit Institute of Art. Ce dernier est désormais bien éloigné de nous géographiquement mais une belle photo ainsi qu’une petite video commentée par Graham W. J. Beal, le directeur du musée, permet de l’apprécier correctement. Ils ont bien la même structure mais présentent aussi d’importantes différences. Les plus visibles sont bien sûr les quatre plaques de lave émaillées qui, sur l’exemplaire de Detroit, remplacent les panneaux sculptés de l’exemplaire de Reims. Ces plaques aux dessins particulièrement élégants et d’une coloration discrète ont été produites par l’entreprise parisienne d’Eugène Gillet d’après un carton fourni par Guimard. Il n’est pas étonnant que ce dernier ait choisi d’utiliser la lave émaillée, un matériau presque inaltérable, pour un meuble moins abrité qu’un autre puisque sa fonction nécessite de le placer près d’une porte d’entrée. De plus, la lave émaillée s’imposait tout naturellement pour Coilliot[2] puisque ce matériau a été utilisé en abondance pour la façade de sa maison du 14 rue de Fleurus à Lille, ainsi qu’à l’intérieur. Cependant, étant donné que Louis Coillot résidait en fait dans l’immeuble de la rue Fabricy qui est connexe à celui de la rue de Fleurus, la localisation exacte du portemanteau reste incertaine.

Detroit Institute of Arts, USA © Detroit Institute of Arts/Gift of Gilbert and Lila Silver¬man/Bridgeman Images.

La menuiserie en acajou est pratiquement identique sur les deux meubles. Seule la jonction supérieure des deux montants arqués qui relient l’avant du logement du bac aux montants latéraux est plus individualisée sur l’exemplaire de Detroit. Contrairement à l’exemplaire de Reims, la glace de celui de Detroit est biseautée, mais rien n’indique que, dans un cas comme dans l’autre, la glace en place soit celle d’origine. Le nombre de patères est différent : trois pour Detroit et quatre pour Reims. La configuration de l’exemplaire de Detroit est probablement celle d’origine et, au contraire, c’est la configuration à quatre patères qui a sans doute fait l’objet d’une demande spéciale. En effet, dans ce dernier cas, même si les deux patères latérales donnent de loin l’impression de venir se loger idéalement sur des petits emplacements délimités par de légers reliefs arrondis, lorsqu’on s’approche, on se rend compte que ces zones ne sont pas planes, ce qui diminue la surface de contact entre le bois et les patères. Enfin, les deux exemplaires comportent bien un bac en tôle de zinc, accessoire indispensable pour recevoir les parapluies et les cannes. Il est plus haut sur l’exemplaire de Detroit.

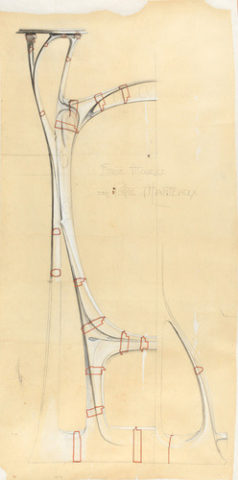

La structure de ces portemanteaux était connue par un dessin à grandeur d’exécution conservé au Musée d’Orsay dans le fonds Guimard. La seule inscription qu’il porte est « Étude modelée d’un Porte Manteaux », sans indication de date ni de commanditaire. Sur ce dessin les deux tablettes supérieures ne sont pas jointes comme c’est le cas sur les exemplaires de Detroit et de Reims.

Dessin pour le portemanteau, mine de plomb et rehauts d’aquarelle sur papier fort, haut. 2,37 m, larg. 1,17 m. Musée d’Orsay, fonds Guimard, GP 1385, © RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski.

L’absence de signature de Guimard sur les deux exemplaires n’est pas étonnante car avant de posséder ses ateliers de l’avenue Perrichont, il ne l’apposait que rarement sur ses productions. Dans le cas de Louis Coilliot le nombre de commandes passée à Guimard a été considérable à partir de 1898 et au moins jusqu’en 1903. Mais pour le portemanteau de Reims, le vendeur n’a malheureusement pas été capable de fournir d’indications concernant son origine et la commande dont il aurait pu faire partie. Faute de documents précis, la datation de ces deux portemanteaux (dont on imagine qu’ils ont été créés dans le même temps ou à très peu de distance) ne peut être déterminée avec certitude. Cependant l’évolution stylistique de Guimard a été si rapide dans les premières années qu’il est quand même possible d’en donner une approximation.

On connait peu d’autres exemples de meubles similaires dans son œuvre. Le plus ancien, asymétrique, à la fois néogothique et naturaliste, date de 1894 ou 1895[3]. Il est habituellement donné comme provenant de l’hôtel Delfau mais les informations relatives à son premier achat indiquent qu’il proviendrait plutôt de l’hôtel Jassedé construit par Guimard en 1893.

Portemanteau par Guimard, vers 1894-1895. Coll. Musée d’Orsay. Photo Auction France.

Quelques années plus tard, vers 1898, Guimard a conçu ce portemanteau en bois de Jarrah arborescent et asymétrique dans un style résolument art nouveau où les lignes droites ont disparu. Il l’a fait photographier au sein du Castel Béranger et le cliché est paru dans l’article d’Édouard Molinier dans Art & Décoration en mars 1899. Sa localisation actuelle est inconnue.

Portemanteau par Guimard, vers 1898. Cliché paru dans Art & Décoration mars 1899, p. 81. Coll. part.

Le portemanteau qui nous intéresse ici est la troisième occurrence de ce type de meuble. Il est devenu symétrique, la fougue des premières années ayant cédé le pas à la recherche d’élégance.

Portemanteau par Guimard. Photo salle des ventes Collet-Lumeau à Reims.

Ses tablettes hautes fixées sur de fins montants se dédoublant font penser aux candélabres des portiques des entourages découverts du métro qui adoptent des lignes courbes semblables se penchant vers l’intérieur à leur extrémité. La traverse supérieure de la glace du portemanteau joue le même rôle que le porte-enseigne du portique du métro.

Portique d’un entourage découvert du métro (installés seulement à partir de 1901). Dessin F. D.

Ces tablettes hautes se retrouvent sur d’autres meubles de Guimard à partir de 1900. C’est le cas d’une paire de vitrines de l’agence de Guimard dont la photographie est parue en novembre 1899 dans le premier numéro de la Revue d’Art.

Vitrine du bureau des dessinateurs de l’agence de Guimard au Castel Béranger. La revue d’Art n° 1, novembre 1899.

C’est aussi le cas des étagères du stand du parfumeur Millot à l’Exposition Universelle de 1900 et du buffet de la salle à manger de la maison Coilliot qui a été aménagée vers 1900[4]. Étant donné le fait qu’un des deux portemanteaux ait été destiné à Louis Coilliot, 1900 est donc la date la plus probable de leur création.

Buffet de la salle à manger de la maison Coilliot à Lille, vers 1900. Photo Henri Guarner/La Voix du Nord.

On trouve pourtant encore ces tablettes hautes sur une vitrine datée cette fois avec certitude de 1902.

Vitrine, signée et datée 1902. Coll. part. Photo maison de vente Ferri & Associés, Paris.

Les patères en laiton sont indéniablement les éléments les plus séduisants de ces portemanteaux. Elles ont une profondeur assez inhabituelle qui peut engendrer un important porte-à-faux si on y suspend un manteau assez lourd. Il a donc été prévu de renforcer la fixation de leurs quatre vis en mettant en place des tubes métalliques qui traversent le bois de part en part. Leur forme très complexe implique qu’elles ont été réalisées au moyen de la technique de la fonte à cire perdue. Guimard leur a donné une forme souple et même agressive car on peut facilement y voir la tête redressée d’un cobra prêt à attaquer.

Patère du portemanteau Guimard, en juin 2023 dans les locaux de la maison de vente de la Porte de Mars à Reims. Photo F. D.

Patère du portemanteau Guimard. Photo salle des ventes Collet-Lumeau à Reims.

Patère du portemanteau Guimard après nettoyage. Photo Fabien Choné.

Mais une des caractéristiques les plus intéressantes de ce meuble n’a jusqu’à présent pas fait l’objet de commentaires. Il s’agit de la façon à la fois élégante et désinvolte avec laquelle Guimard a conçu la ceinture métallique permettant de recevoir les cannes et les parapluies. Il a tout d’abord utilisé un simple fer laminé en U qui a été cintré et dont les bords ont été découpées et pliés aux deux extrémités. Des platines de fer découpées ont été soudées au bord inférieur et au fond du fer en U pour l’accrocher avec solidité à la menuiserie. Ensuite, un simple fil de fer a été soudé à la platine supérieure et, après avoir parcouru une boucle sur le montant latéral du portemanteau, il est venu s’insérer dans le fond du fer en U. Ce faisant, il apporte un relief qui renforce l’intérêt visuel de cette ceinture,

Portemanteau Guimard, en juin 2023 dans les locaux de la maison de vente de la Porte de Mars à Reims. Photo F. D.

tout en masquant les insertions par vis d’une simple lame de fer placée du côté intérieur de la ceinture. Cette lame a été pliée à de multiples reprises pour former des encoches pouvant recevoir les cannes et les parapluies.

Portemanteau Guimard, en juin 2023 dans les locaux de la maison de vente de la Porte de Mars à Reims. Photo F. D.

Malgré la découpe artistique des platines latérales et la boucle terminale du fil de fer, l’utilisation de ces matériaux industriels contraste avec la finesse des sculptures de l’acajou obtenue par un travail artisanal de qualité. Elle est pourtant caractéristique de la manière dont Guimard traite habituellement le fer en se refusant à faire exécuter des travaux de ferronnerie d’art pour mieux mettre en valeur le design de ses créations.

Portemanteau par Guimard, haut. 2,12 m, larg. 1,37 m. Photo salle des ventes Collet-Lumeau à Reims.

Remis en vente à Reims, le 19 novembre 2023, le portemanteau a été acheté pour 57 340 € (avec les frais de vente) par Hector Guimard Diffusion, notre partenaire pour la création d’un espace muséal dédié à Guimard au sein de l’Hôtel Mezzara. Il y figurera dans l’entrée pour accueillir les visiteurs.

Frédéric Descouturelle

Nous remercions Fabien Choné pour les précisions concernant la disposition et l’accrochage des patères.

Notes

[1] Nous récusons le terme de « vestiaire » abusivement utilisé par le marché de l’art ; un vestiaire étant soit une pièce entière, soit un casier fermant à clé.

[2] Cf. notre ouvrage La Céramique et la Lave émaillée de Guimard, éditions du Cercle Guimard, 2022.

[3] Date de sa présentation au Salon de la SNBA et de sa publication dans le portfolio de La Décoration Ancienne et Moderne, 3e année, pl. 86. Il est alors désigné comme un « porte-parapluie ».

[4] Même si une photo ancienne de ce buffet, non encore mis en place, n’a été publiée qu’en septembre 1901 dans la revue Le Mois.

Un bougeoir de Guimard

À la fin de l’année 2022, le Cercle Guimard a fait l’acquisition d’un bougeoir créé par Hector Guimard. De façon inhabituelle, l’achat a été effectué sur eBay. Le vendeur connaissait la nature et la valeur approximative de ce qu’il mettait en vente et nous avons remporté l’enchère pour 3 219 € (avec les frais de port), somme non négligeable mais tout à fait convenable pour cet objet particulièrement rare.

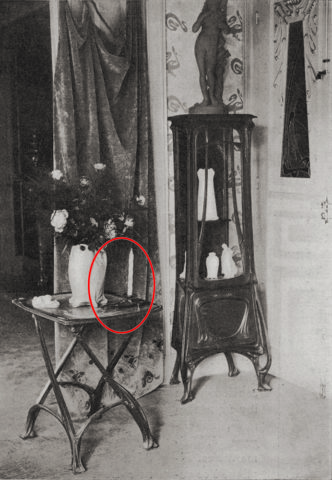

Nous en connaissions l’existence par plusieurs photographies anciennes dont celle — incontournable — parue en septembre 1899 dans la Revue des Arts décoratifs et en novembre 1899 dans la Revue d’Art. Sur la petite table qui a fait l’objet d’un article récent, se trouve un bougeoir, assez difficile à distinguer si l’on ne repère pas la bougie blanche torsadée dont il est pourvu.

Cliché paru dans la Revue d’Art n° 1, novembre 1899. Coll. part.

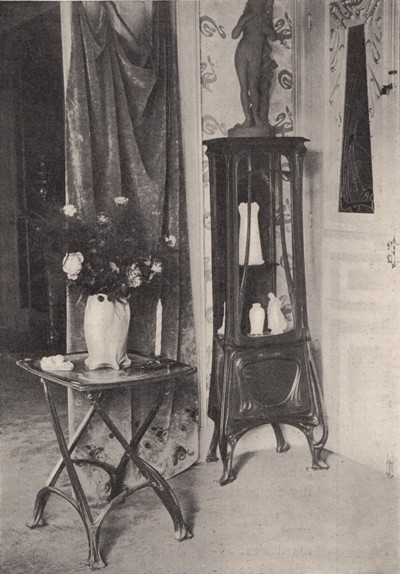

Guimard, comme d’autres décorateurs à l’époque, a pris l’habitude d’enjoliver les clichés de ses réalisations de meubles avec des bibelots de toutes natures : copies d’antiques (statuettes de Tanagra), sujets médiévaux (pleurants des tombeaux des ducs de Bourgogne), sujets Renaissance (Persée de Cellini) ou tirages modernes comme la femme endormie de Carpeaux, posé sur la même table que le bougeoir. Il a bien entendu également placé au sein de ses compositions ses propres créations d’art décoratif. Sur la photographie ci-dessus, un vase[1] réalisé en collaboration avec Edmond Lachenal est placé à côté du bougeoir et, dans la vitrine, le plâtre du vase de Cerny[2] qui sera édité un peu plus tard par la Manufacture de Sèvres voisine avec le plâtre d’un autre vase édité en bronze.

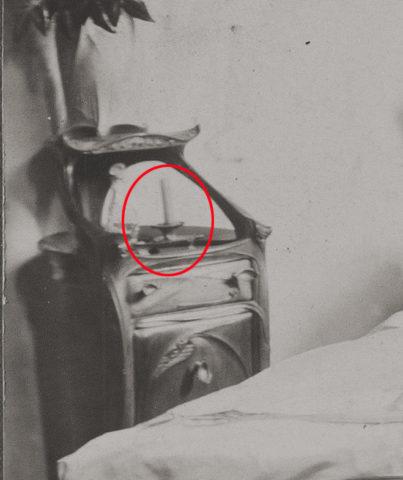

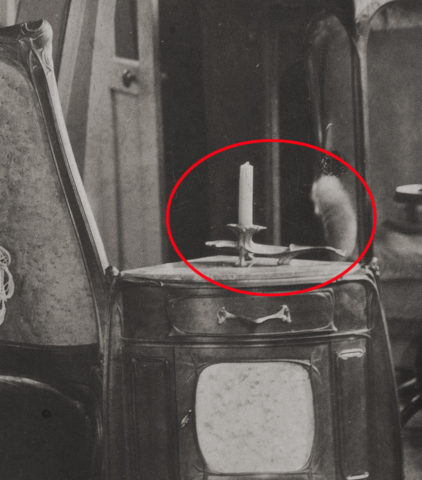

Preuve que Guimard en avait conservé un exemplaire qu’il utilisait comme accessoire, ce bougeoir apparait aussi sur d’autres clichés de mobiliers qui ont probablement été pris au sein des ateliers de Guimard, vers 1900-1903.

Bibliothèque des Arts Décoratifs. Don Adeline Oppenheim, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes (détail).

Bibliothèque des Arts Décoratifs. Don Adeline Oppenheim, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes (détail).

À une époque où l’équipement des logements par l’électricité gagnait du terrain, de nombreux intérieurs bourgeois étaient encore éclairés au gaz ou plus simplement par des lampes à pétrole. Le tout récent Castel Béranger lui-même ne bénéficiait alors pas de l’éclairage électrique. Lors de ses premières années de créations modernes, Guimard a donc dessiné de multiples appareils d’éclairage en fonction des sources lumineuses disponibles chez ses clients. Si une lampe éclairée au gaz pouvait ensuite être facilement électrifiée en faisant passer le fil électrique dans le tuyau d’alimentation, il en allait autrement pour les lampes à pétrole et plus encore pour les chandeliers. Très peu de ceux qui ont été conçus par Guimard nous sont parvenus, vite relégués et sans doute parfois détruits une fois le logement équipé en électricité. Nous connaissons seulement les images du miroir en triptyque créé pour Mme Fournier, la commanditaire du Castel Béranger [3], pourvu de cinq bougeoirs,

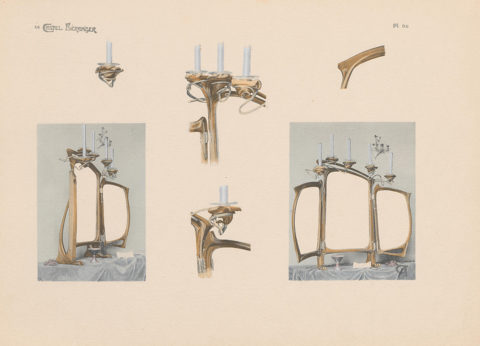

Miroir en triptyque de Mme Fournier. « Glace de toilette. Face profil et détails d’exécution en cédrat et cuivre nickelé. » Planche 60 du portfolio du Castel Béranger. Coll. part.

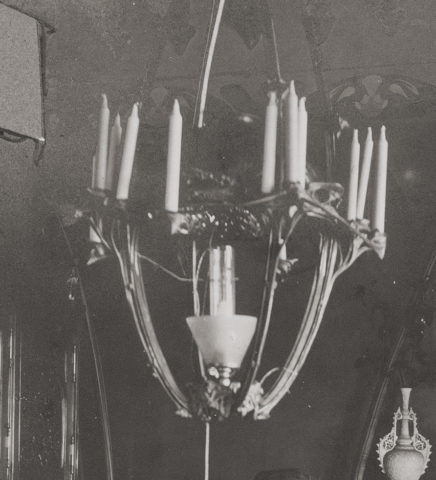

ainsi que celle du lustre du Castel Henriette à Sèvres. Sur celui-ci, les bougies ont un rôle accessoire, voire purement décoratif, puisque le centre est occupé par une lampe à pétrole. Guimard a peut-être voulu renforcer par cette couronne de bougies le caractère médiéval du « castel ».

Lustre du Castel Henriette (c. 1900). Bibliothèque des Arts Décoratifs. Don Adeline Oppenheim. Photo Laurent Sully Jaulmes (détail).

Contrairement aux lampes à pétrole à poser qui ne devaient être déplacées qu’avec précaution, le rôle d’un bougeoir était d’apporter une source lumineuse ambulatoire. C’est pourquoi on en trouvait souvent sur les chevets des lits pour pouvoir éclairer les déplacements nocturnes (cf. les photos plus haut). Quoi qu’ait pu affirmer le marché de l’art récemment, nous ne connaissons pas d’autre modèle de bougeoir (ou de flambeau) de Guimard que celui que nous avons acquis.

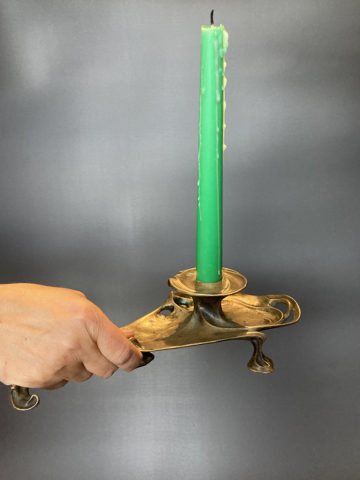

Bougeoir par Guimard en laiton, vers 1899. Haut. 0,062 m, long. 0,245 m, prof. 0,124 m. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.

Sa silhouette est globalement piriforme, légèrement concave pour recueillir le surplus de cire fondue. Trois petites pattes, comme on peut en voir sur certaines lampes à huile romaines, le maintiennent en hauteur. Deux ajours à l’avant et un autre latéral sont comme les dentelures que l’on pourrait observer sur une feuille d’arbre attaquée par des insectes. La coupelle recevant la bougie est exhaussée au centre avec un mouvement tournoyant. Elle semble elle-même couler sur son pourtour comme le fait la cire. Cette forme prend d’ailleurs tout son sens lorsqu’on y fait bruler une bougie.

Bougeoir par Guimard en laiton, vers 1899. Haut. 0,062 m, long. 0,245 m, prof. 0,124 m. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.

La principale caractéristique de cet objet par rapport aux productions de l’époque est son caractère unitaire, comme le serait un organisme vivant. Cet aspect caractérise d’ailleurs la quasi-totalité des œuvres de Guimard de cette période où l’intervention manuelle au cours du modelage est non seulement visible mais montrée.

Bougeoir par Guimard en laiton, vers 1899. Haut. 0,062 m, long. 0,245 m, prof. 0,124 m. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.

Vu par dessous, la comparaison avec une forme animale est encore plus probante, sa poignée s’assimilant à une queue.

Bougeoir par Guimard en laiton, vers 1899. Haut. 0,062 m, long. 0,245 m, prof. 0,124 m. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.

On trouve aussi à la face inférieure le monogramme de Guimard en creux.

Bougeoir par Guimard en laiton, vers 1899. Haut. 0,062 m, long. 0,245 m, prof. 0,124 m. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.

Coulé en laiton, ce bougeoir a probablement été produit à plusieurs exemplaires. Cependant aucun autre tirage n’est encore connu. Son caractère unitaire, sans montage, avec un volume complexe en contre-dépouille empêche l’utilisation d’un moule bivalve. La technique utilisée a sans doute été la fonte « à cire perdue », plus chère et nécessitant la destruction du moule en plâtre pour chaque tirage. Sous la poignée, un « Y » (ou la lettre grecque lambda) correspond probablement à la marque du fondeur.

Bougeoir par Guimard en laiton, vers 1899. Haut. 0,062 m, long. 0,245 m, prof. 0,124 m. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.

Au niveau du départ de la poignée, se trouve une petite proéminence. Sa présence n’est pas anodine car lorsqu’on tient le bougeoir en main, on s’aperçoit que le pouce vient naturellement s’insérer contre cette butée. Guimard semble l’avoir matérialisée à la fois pour aider au maintien du bougeoir et pour simuler le fait que le métal est repoussé par l’action du pouce.

Bougeoir par Guimard en laiton, vers 1899. Haut. 0,062 m, long. 0,245 m, prof. 0,124 m. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.

La forme de la poignée peut sembler gratuite, mais en réalité elle est parfaitement conçue pour pouvoir utiliser le bougeoir aussi bien de la main gauche que de la main droite. Son crochet terminal vient en effet se bloquer contre les deux dernières phalanges du cinquième doigt de la main gauche.

Le bougeoir tenu de la main gauche. Photo F. D.

ou contre le cinquième métatarsien de la main droite.

Le bougeoir tenu de la main droite. Photo F. D.

La création et le modelage de ce bougeoir ont donc bien fait l’objet d’une réflexion quant à son utilisation et à sa signification. Et cet objet, aussi simple soit-il, fait comprendre toute la distance qui existe entre une forme mouvementée conçue par Guimard et une forme aléatoire.

Frédéric Descouturelle

[1] Cf. notre article du 18 mai 2018.

[2] Cf. notre livre La Céramique et la Lave émaillée de Guimard, éditions du Cercle Guimard, 2022.

[3] Elle n’y a emménagé que bien plus tardivement.

Les fauteuils de spectacle de la Salle Humbert de Romans et leur redécouverte

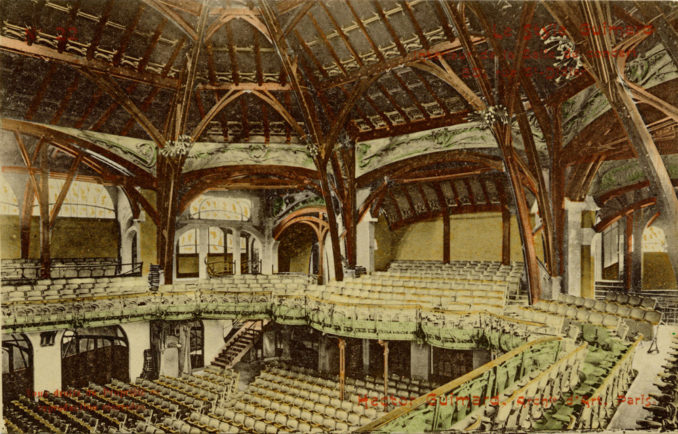

Presque rien ne subsiste de ce qui fut l’un des chefs-d’œuvre d’Hector Guimard, la Salle Humbert de Romans, construite rue Saint-Didier à Paris de 1898 à 1901, pour une société immobilière aux capitaux incertains fondée par un religieux dominicain. Ce patronage associé à une immense salle de spectacle voulu par le révérend père Lavy fut voué à un échec commercial si certain et si rapide qu’elle disparut avant 1905, ne laissant que ses plans, une poignée de photographies, un grand orgue actuellement localisé et quelques fauteuils qui seront retrouvés bien plus tard. Sans aucune exagération, il s’agit d’un gâchis comparable à celui de la disparition de la Maison du peuple de Victor Horta, à la différence que la Salle Humbert de Romans n’eut pas même le temps d’entrer dans la mémoire des parisiens.

La Salle Humbert de Romans, carte postale ancienne n° 22 de la série Le Style Guimard éditée en 1903. Coll. part.

Vers 1900, pour l’équipement de cette salle, Guimard conçoit plusieurs modèles destinés à être exécutés en fonte. Alors qu’il a déjà travaillé avec la fonderie Durenne, notamment pour le Castel Béranger, et qu’il est en plein chantier du métro de Paris dont les fontes sont demandées au Val d’Osne, Guimard délaisse ces deux grandes entreprises de la Haute-Marne pour s’adresser à une troisième fonderie du même département, plus modeste, la fonderie de Saint-Dizier[1]. C’est le début d’une collaboration qui durera sans doute au-delà la Première Guerre mondiale et qui débouchera en 1908 sur l’édition d’un catalogue très fourni de modèles spécifiques à Guimard.

Les fauteuils de la salle

Les modèles en fonte concernent tout d’abord les sièges de spectacle à assise relevable, mais aussi des écussons de balustrades, des portants pour les vestiaires, des consoles et des panneaux cache-radiateurs. Toutes ces fontes sont réalisées et posées avant 1901. À cette époque, Guimard n’envisage sans doute pas leur édition pour le grand public, quoiqu’il ait pu songer à réutiliser le modèle du fauteuil de spectacle pour d’autres lieux. Lorsque viendra le temps de mettre sur pied un catalogue de modèles pour leur édition par la fonderie, il estimera sans doute que la plupart des modèles créés pour la Salle Humbert de Romans sont trop spécifiques ou trop datés stylistiquement pour figurer au catalogue. Il se contentera de reprendre le dessin des cache-radiateurs pour le transformer en motif de garde-corps pour balcon en pierre.

Deux fauteuils provenant de la Salle Humbert de Romans. Coll. part. Photo Auction France.

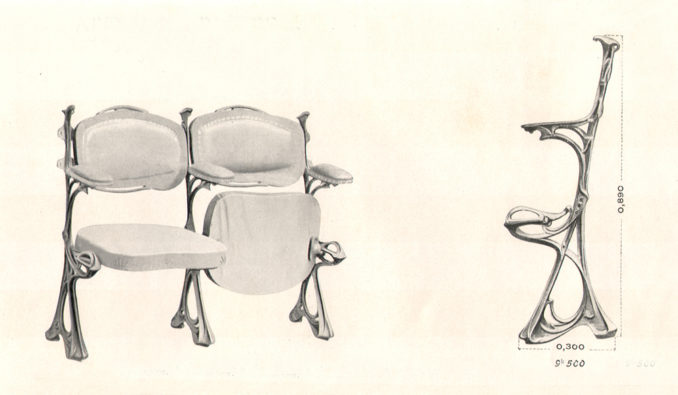

Cependant, il incluera bien dans le catalogue ce modèle de pied de fauteuil avec le code GA, à la planche 40, dans l’espoir de le faire rééditer pour d’autres salles de spectacle, ce qui, à notre connaissance, ne se produira pas. On notera que sur cette illustration du catalogue de fonderie, les dossiers sont montés tête-bêche.

Ceci n’est pas un Guimard : des fauteuils de spectacle

Des fauteuils de spectacle en fonte et à assise abattante, similaires à ceux créés par Guimard pour la Salle de Humbert de Romans, sont apparus à plusieurs reprises sur le marché de l’art au cours des trois dernières années. Dans cet article, grâce à notre correspondant allemand Michael Schrader, nous les présentons et les comparons aux fauteuils originaux. Dans un prochain article, nous décrirons plus précisément ces derniers avant de retracer l’histoire de leur redécouverte dans les années soixante-dix.

En 2018, la maison de vente aux enchères allemande Mehlis à Plauen a proposé deux de ces fauteuils de concert en fonte. Ils ont alors été décrits comme des reproductions de la fin du XXe siècle, basés sur un dessin de Guimard vers 1901. Invendus avec un prix de réserve de 900 € chacun, ils n’ont pas non plus trouvé de nouvel acquéreur lors d’une vente aux enchères ultérieure avec un prix de réserve de 500 € chacune.

Fauteuil de spectacle. Site de vente Mehlis auktionen n° 2118.

Fauteuil de spectacle. Coll. part. Photo auteur.

Un fauteuil identique est actuellement mis en vente sur eBay pour 1239 €, par l’antiquaire allemand Denes Szy de Düsseldorf qui le propose aussi à la vente directe via sa boutique pour 1350 €. Cette boutique avait initialement deux exemplaires en vente sous la description « Cinéma Art Nouveau pliant fonte France, variante ou d’après un dessin d’Hector Guimards [1867-1942] pour la salle Humbert de Romans à Paris 1901. »

Tous ces fauteuils proviennent d’un lot acheté à titre privé par le magasin Furthof Antikmöbel qui, en 2017, en proposait à la vente douze exemplaires sous la description suivante : « Ensemble de 12 chaises de concert Art Nouveau, France vers 1900. Les joues en fonte sont attribuées à Hector Guimard (1867 Lyon – 1942 New York City). L’assise abattante, le dossier et les accoudoirs rembourrés ont été ajoutés dans le passé. » Selon la page d’accueil, de cet ensemble de douze fauteuils, cinq ont déjà été vendus, deux ont été convertis en bancs et cinq autres exemplaires peuvent encore être achetés pour 850 € chacun. Selon le vendeur, ces sièges proviennent d’une famille d’artistes de cirque qui avaient l’habitude de faire des tournées en Europe et avait acheté cet ensemble de douze fauteuils à l’époque. Aucune information supplémentaire n’est disponible.

Vue de l’ensemble des douze fauteuils de spectacle initialement proposés par le magasin Furthof Antikmöbel.

Vue partielle de l’ensemble des douze fauteuils de spectacle initialement proposés par le magasin Furthof Antikmöbel. On remarquera que le dossier est alors posé à l’envers.

Chacun de ces fauteuils mesure 98 cm de hauteur, 75 cm de profondeur, 65 cm de largeur et pèse environ 24 kg. Il se compose de deux pieds latéraux en fonte, d’un dossier en bois et d’une assise abattante. Les fontes latérales mesurent 53,5 cm en largeur et 98 cm en hauteur, alors que celles des fauteuils de Guimard n’ont que 90 cm de hauteur. Elles sont aussi plus minces que celles des fauteuils originaux de Guimard. Leur modelage est étroitement basé sur celui des fontes de Guimard mais il est moins détaillé et présente même des écarts notables, notamment à l’extrémité supérieure et dans la zone du pied qui est moins complexe et également beaucoup plus long que ceux des fauteuils originaux. Cette dernière disposition a sans doute été adoptée en pensant donner ainsi plus de stabilité aux sièges mais s’avère en réalité inutile. Et contrairement aux fauteuils originaux, il n’y a pas de perçage vertical de la fonte permettant de les fixer au sol. Tous ces fauteuils sont présentés de façon individuelle avec deux fontes latérales pour chacun et non en rangée avec n+1 fontes pour n fauteuils. En revanche, comme dans la disposition originale, une barre relie les deux fontes latérales dans leur zone inférieure pour augmenter la stabilité. Les fontes, peintes dans une couleur brun argile, présentent des traces d’usure frappantes partout, même dans des endroits qui ne peuvent pas être atteints par l’usure naturelle, ce qui suggère que ces traces ont été créées artificiellement.

À gauche : fauteuil de spectacle. Site de vente Mehlis auktionen n° 2118. À droite : fauteuil de spectacle provenant de la Salle Humbert de Romans par Guimard. Coll. part. Photo Auction France.

À gauche : fauteuil de spectacle. Site de vente Mehlis auktionen n° 2118. À droite : fauteuil de spectacle provenant de la Salle Humbert de Romans par Guimard. Coll. part. Photo Auction France.

À gauche : fauteuil de spectacle. Site de vente Mehlis auktionen n° 2118. À droite : fauteuil de spectacle provenant de la Salle Humbert de Romans par Guimard. Coll. part. Photo Auction France.

Les formes de l’assise, des accoudoirs et du dossier suivent d’assez près celles des fauteuils originaux. Leur rembourrage est en mousse (alors que celui d’époque était en crin) et leur recouvrement en cuir synthétique rouge-brun (en place d’une moleskine verte d’époque) fixé aux pièces en bois par des rivets. Contrairement aux fontes latérales, le bois du dossier qui semble être du hêtre ou un bois fruitier, ne présente presque pas de signes d’usure. Le sens dans lequel est fixé ce dossier (à l’aide de vis en laiton modernes) est d’ailleurs à géométrie variable. On voit sur les photographies anciennes de la Salle Humbert de Romans que la traverse horizontale bombée est orientée vers le bas. Mais sur l’illustration du catalogue Guimard de la fonderie de Saint-Dizier, le dossier est orienté dans l’autre sens, comme sur les photographies de la série de douze fauteuils du magasin Furthof Antikmöbel (voir plus haut). Il est donc fort possible que ce soit cette illustration qui ait servi de modèle aux fauteuils que nous présentons ici.

Le modèle GA de fauteuil de spectacle, catalogue Guimard édité par la fonderie de Saint-Dizier à partir de 1908. pl. 40. Coll. part.

Dans l’ensemble, ces fauteuils donnent donc l’impression d’une reproduction moderne inspirée par la conception originale des fauteuils de concert Guimard. La référence au design de Guimard est reconnaissable et pourtant la qualité de l’exécution n’est que modeste par rapport à l’original. Mais en l’état actuel de nos informations, il n’est pas avéré que ces chaises ont été réellement produites pour être vendues en tant que fauteuils de spectacle Guimard d’époque. Au contraire, si l’on se réfère à la description du revendeur Furthof Antikmöbel, une utilisation commerciale dans le cadre d’un cirque semble tout à fait envisageable et cette petite série de ces chaises aurait donc pu être fabriquée dans cette optique à la fin du XXe siècle. Leurs reventes successives risquent néanmoins de les voir se parer d’une attribution pleine et entière à Guimard.

Michael Schrader

Le vase Daum de la chambre des Guimard

Nous débutons une série d’articles consacrés aux objets du décor extérieurs à la production de Guimard mais utilisés par celui-ci pour garnir aussi bien ses ensembles mobiliers — à l’occasion d’une exposition par exemple – que ses intérieurs dans le cas de l’hôtel particulier de l’avenue Mozart. L’identification de certains d’entre eux a été rendue possible grâce à quelques rares photos parues dans la presse d’époque mais surtout par les clichés scannés en haute définition du Cooper Hewitt Museum de New-York et du fonds légué par la veuve de l’architecte à la bibliothèque du Musée des Arts décoratifs de Paris.

Sur ces documents, vases, statues, sculptures ou objets de la vie courante décorent souvent – parfois de manière surprenante – les meubles de Guimard. Ils n’ont jamais vraiment fait l’objet d’une étude approfondie tant l’attention est focalisée sur le mobilier lui-même (dont l’inventaire n’est d’ailleurs toujours pas terminé…). Certains de ces objets sont visiblement contemporains de l’architecte, comme ce vase que nous étudions aujourd’hui, d’autres sont de styles et d’époques très différents telles ces statuettes d’inspiration antique qui seront le sujet d’un prochain article.

Mais au-delà de ces informations qui nous renseignent sur les goûts artistiques de Guimard, on peut s’interroger sur la volonté de l’architecte d’avoir voulu intégrer autant d’objets si différents à un style qui porte son nom et réputé difficilement conciliable avec d’autres styles et même avec les autres formes d’Art nouveau. L’architecte était certainement conscient de la forte personnalité esthétique de son mobilier. Peut-être a-t-il voulu prouver que le style Guimard pouvait malgré tout se marier avec les objets du décor des futurs acheteurs ?

Dans le cas de la décoration de l’hôtel particulier de l’avenue Mozart, un autre problème est vite apparu : le délicat sujet de l’appartenance des objets extérieurs à la production de Guimard. Une partie de ceux-ci ont certainement été apportés par son épouse mais en l’absence d’informations supplémentaires, il parait impossible de se prononcer à ce sujet. C’est peut-être le cas du vase de la chambre des Guimard que l’on distingue sur les photos d’époque.

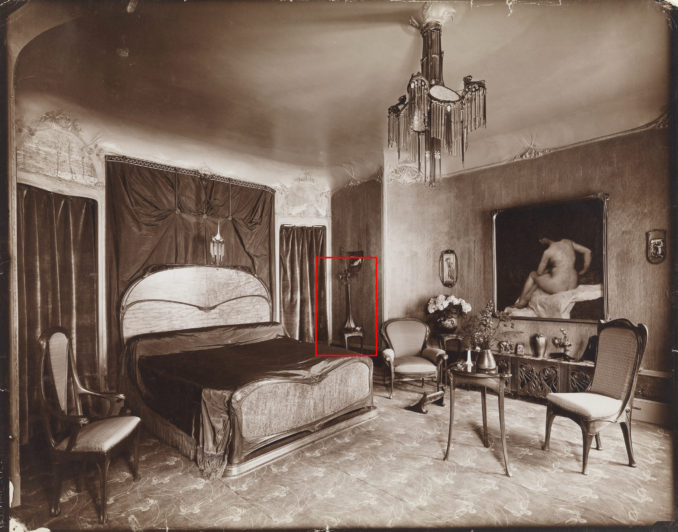

Sa forme épurée en fait un des objets qui s’accommode le mieux du style Guimard s’intégrant facilement au décor de la chambre. Il apparait sur deux clichés, posé sur la même sellette, en deux endroits différents de la pièce — à la droite du lit et à proximité de la coiffeuse de Mme Guimard — probablement le signe de plusieurs séances photographiques.

Chambre des époux Guimard, au second étage de l’hôtel particulier du 122 avenue Mozart à Paris. Coll. part.

Ce vase offre de fortes similitudes avec une verrerie de forme identique commercialisée par la manufacture Daum. Doté d’un long col étiré développé à partir d’une solide base quadrangulaire, la pièce d’une hauteur de l’ordre de 70 centimètres conserve sa section géométrique carrée, renforcée par une légère surépaisseur à chaque angle. On connait parfaitement ces modèles à la silhouette aisément identifiable que Daum a décliné dans une gamme d’une trentaine d’ornementations différentes allant des fougères capillaires aux ailantes de sycomore en passant par des représentations de physalis ou de voiliers sur coucher de soleil méditerranéen.

Détail d’une autre photo de la chambre des époux Guimard. Coll. part.

Détail d’une autre photo de la chambre des époux Guimard. Coll. part.

Dans le monde parfois surprenant des amateurs de verreries Art nouveau, il n’est pas rare de désigner certains de ces vases sous l’étrange vocable « berluzes ». L’étymologie de cette dénomination demeure controversée et deux hypothèses continuent de s’opposer.

La première voudrait que le terme trouve sa source dans le jargon des ouvriers des anciennes manufactures de verrerie du bassin de Saint Louis Les Bitche et ferait référence au récipient qui permettait au personnel soumis à la chaleur des fours d’étancher leur soif. L’objet, appelé « berling », généralement réalisé sur place dans un verre assez rustique avait le plus souvent l’aspect d’un vase soliflore à col légèrement coudé dans lequel, perpétuant la tradition des flacons à eau de mélisse, on introduisait des morceaux de bâtons de réglisse afin de donner à la boisson un parfum et un goût plus agréable. La berluze serait dès lors une déformation linguistique de ce berling mosellan originel.

L’autre version qui a cours au sein des familles de collaborateurs de la fameuse cristallerie nancéienne voudrait que lors de la fabrication d’un des premiers soliflores de ce type, un exemplaire aurait été tellement de guingois que « le père Daum » aurait demandé à haute voix si le verrier qui venait de le réaliser n’avait pas la berlue ? Cela est évidemment à prendre avec prudence comme beaucoup de témoignages oraux transmis « selon la tradition familiale », aucun élément probant ne permettant de corroborer quoi que ce soit.

Paradoxalement, c’est sur un document émanant des archives de la maison Majorelle datant de la décennie 1890-1900 que l’on trouve la première mention d’une « berluze » au dos d’une photographie montrant un meuble présentoir vitré sculpté et marqueté garni de nombreux bibelots.

Photographie en noir et blanc d’un meuble de collectionneur Majorelle, circa 1896. Coll. auteur.

Ce soliflore est parfaitement caractéristique du style naturaliste floral qui identifie les premières productions des frères Daum.

Détail de la photographie précédente montrant un vase « berluze » de la maison Daum. Coll. auteur.

Photographie de ce même vase à décor floral à rehauts dorés sur fonds givrés. Hauteur : 34,8 cm. Coll. Part. Photo auteur.

Vase « berluze » Daum de forme similaire à celui de la chambre des époux Guimard, au décor d’érable. Hauteur : 68 cm. Vente De Baecque et associés le 30/01/2020. Photo De Baecque et associés.

Daum, grand vase « berluze » en verre multicouche dégagé à l’acide à décor de fougères capillaires adiantum. Hauteur 69 cm. Coll. part. Photo maison de vente Henry’s (Allemagne).

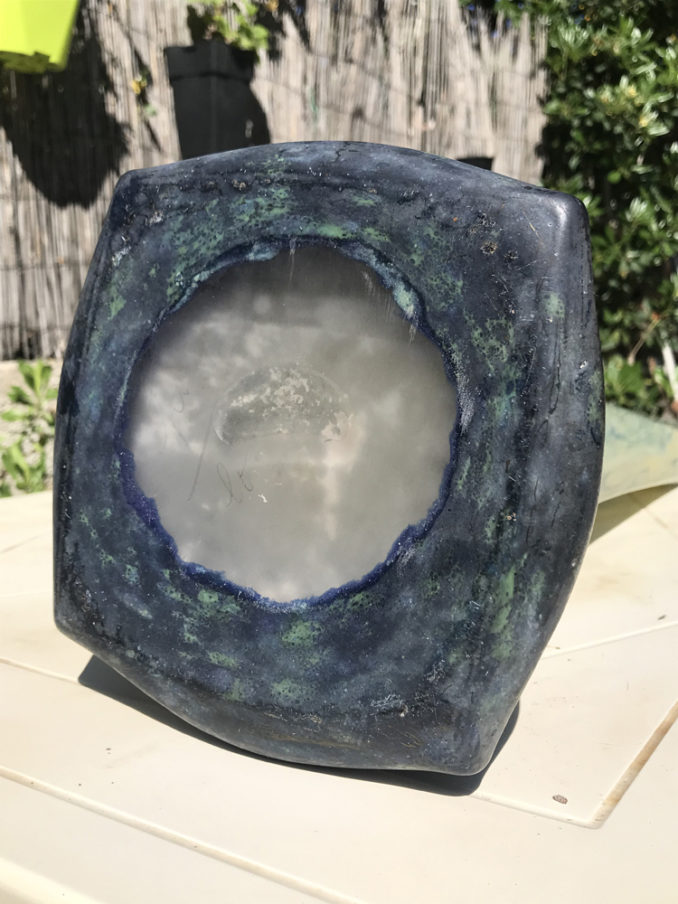

Généralement, les exemplaires gravés proposent une moindre épaisseur des profils angulaires par rapport à ceux exécutés en verre marmoréen coloré par vitrification de poudres d’oxydes, dits « verre de jade ».

Daum, deux vases « berluze » à base carrée en verre de jade bleu et vert. Hauteur : 36 cm et 69,7 cm. Coll. part. Photo auteur.

L’apparence plus ou moins élancée des vases dépendait en réalité de la hauteur de chaque unité qui pouvait varier de plusieurs centimètres d’un spécimen à l’autre. Ils étaient réalisés à partir d’un moule en fonte mais les cadences imposées par le chef de halle faisaient qu’ils étaient sortis toujours un peu trop tôt du moule et comme leur température était encore très élevée lors de l’opération de dépontillage, la gravité et le poids relativement important des pièces faisaient qu’ils étaient parfois susceptibles de significativement s’allonger.

Daum, base d’un vase berluze à base carrée en verre de jade bleu et vert. Coll. part. Photo auteur.

Parallèlement à ces vases sur base carrée, Daum s’est également essayé à produire des créations de même esprit sur une base triangulaire ; mais ces derniers n’ont pas connu le même succès commercial.

Daum, grand vase berluze en verre multicouche dégagé à l’acide à décor de feuillage et chatons d’amentifère, Hauteur : 68 cm. Coll. Part. Photo internet.

Les soliflores à long col sont rapidement devenus une figure familière des verreries de style Art nouveau. On en retrouve aussi en grès émaillé, par exemple pour la manufacture de Pierrefonds dans l’Oise avec un modèle de dimension modeste et dont la base est plus arrondie.

Vase de Pierrefonds en grès émaillé, non daté (vers 1910), signé « au casque ». Hauteur : 20,5 cm. Coll. part. Photo F. D.

Le vase de la chambre des Guimard ne figure dans aucune des collections muséales ayant accueilli les différents dons de la veuve de l’architecte. Par ailleurs, même si un des inventaires du contenu de l’hôtel Guimard réalisés à la veille de l’exil des époux aux États-Unis évoque bien « un petit vase Daum », il est peu probable que celui-ci corresponde à l’exemplaire étudié dans cet article. Il est donc tout à fait possible que le vase ait été offert à des proches des Guimard à la faveur d’un déménagement ou de la dispersion de leur collection.

Justine Posalski et Olivier Pons

Le vase Guimard-Lachenal

Nous publions ci-dessous la version complète d’un article — augmenté de quelques photographies — qui nous a été demandé par la maison de vente aux enchères Leclere pour le catalogue de sa vente Art nouveau du 18 mai 2018 à l’hôtel Drouot. Comme nous le faisons ponctuellement et de manière exceptionnelle, nous avons accepté de répondre favorablement à cette sollicitation afin de mettre en avant un objet rare et méconnu de la carrière de Guimard.

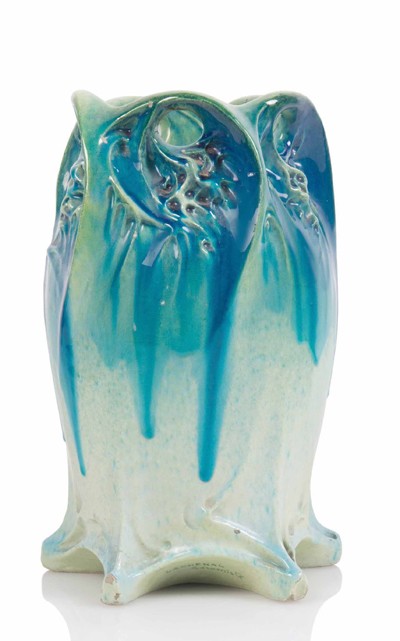

Vase Guimard-Lachenal, haut. 30 cm. Photo reproduite avec l’aimable autorisation de la maison de vente Leclere (Marseille).

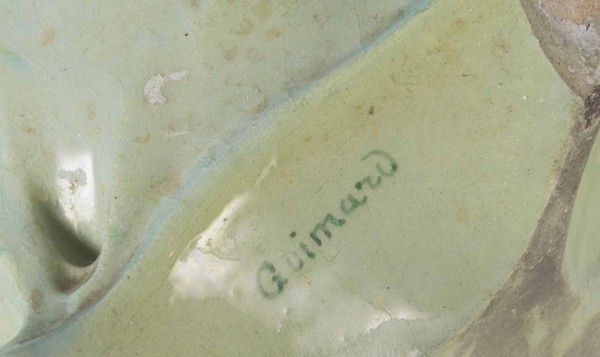

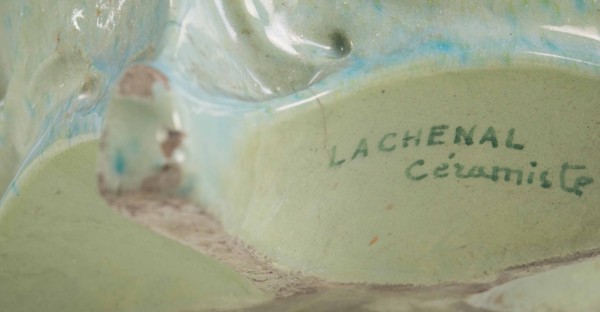

Ce vase en faïence émaillée est issu de la collaboration entre l’architecte et décorateur Hector Guimard (1867-1942) et l’un des plus célèbres céramistes de son temps, Édouard Achille dit Edmond Lachenal (1855-1948), collaboration attestée par la signature des deux artistes au culot du vase.

Vase Guimard Lachenal (détail). Photo Leclere.

Vase Guimard Lachenal (détail). Photo Leclere.

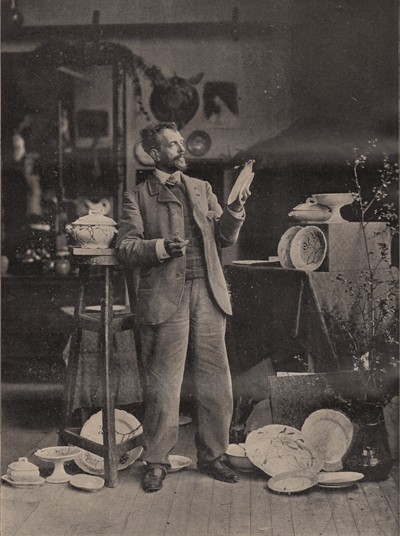

Les circonstances exactes de la rencontre entre Guimard et Lachenal ne nous sont pas connues. S’ils n’avaient pas noué de contact auparavant, ils ont pu se rencontrer à l’Exposition de la céramique et des arts du feu de 1897 où ils ont exposé tous deux. À cette date, Lachenal est déjà célèbre. Formé chez Théodore Deck, il possède son propre atelier depuis 1881. Au début des années 1900, le céramiste fait partie du comité fondateur de la Société des Artistes Décorateurs dont Guimard est lui-même membre fondateur. Il connait un succès certain notamment grâce au fameux service de table « au gui » vendu aux abonnés du journal Les Annales politiques et littéraires. Il abandonnera progressivement la céramique mais gardera toujours un œil sur le travail de ses fils à qui il a transmis son atelier.

Edmond Lachenal posant avec le service au gui. Les Annales politiques et littéraires, 11 octobre 1903. Coll. part.

De son côté, Guimard a manifesté un intérêt très tôt pour la céramique en l’employant d’abord comme décoration architecturale. Ce matériau, sous forme de faïence émaillée, se retrouve dès 1889 sur son pavillon de l’électricité à l’Exposition universelle puis sur les façades des hôtels Roszé, Jassedé et Delfau. Le contexte entourant la construction du Castel Béranger lui permet ensuite de proposer plusieurs vases en céramique exécutés par la maison Gilardoni et Brault et présentés dans la monographie qu’il consacre à l’édifice de la rue La Fontaine en 1898. Enfin, les commandes de la Manufacture de Sèvres, début 1900, apparaissent comme le couronnement de son travail dans ce domaine. À quelques rares exceptions près, Guimard renoncera à la céramique architecturale au milieu des années 1900 et se contentera d’exposer dans les salons des modèles déjà existants sans proposer de nouvelles créations.

Vase Guimard-Lachenal (détail). Photo Leclere.

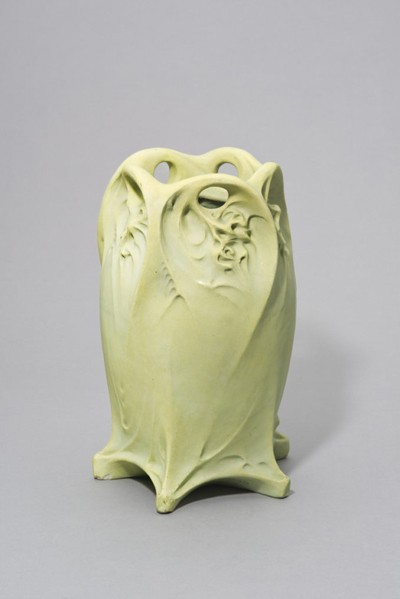

Cet objet décoratif a bien failli passer inaperçu dans la carrière de l’architecte en raison, d’une part, de sa production très limitée. En effet, si l’on exclut cet exemplaire dont la provenance familiale laisse penser qu’il a peut-être été acheté dans un salon de l’époque, seuls deux autres modèles sont répertoriés à ce jour. Un exemplaire se trouve dans une collection privée, l’autre fait partie des très belles collections du Bröhan-Museum à Berlin.

Vase Guimard-Lachenal. Bröhan-Museum à Berlin.

D’autre part, Guimard a fait preuve d’une certaine discrétion à son égard. Il a même parfois été confondu avec d’autres créations contemporaines de l’architecte alors que nous savons aujourd’hui que ce vase est un modèle à part entière avec une histoire propre.

Il faut en effet attendre la 2ème édition du Salon d’Automne en 1904 pour voir apparaître la seule mention officielle connue le concernant dans le prospectus publicitaire que Guimard édite à cette occasion. Il y est précisé : « Vase, style Guimard, terre cuite, exécuté par Lachenal. Prix : 100 francs ». Le descriptif est clair : Guimard a dessiné le modèle, le céramiste étant cantonné au rôle de simple exécutant. Mais on imagine mal Guimard attendre 1904 pour présenter un vase dont le style particulièrement mouvementé est plutôt celui de ses toutes dernières années du XIXe siècle. Nous savons que l’architecte rajoutait des objets dans ses expositions sans forcément les mentionner dans ses envois et qu’il est donc possible que ce vase ait figuré dans d’autres présentations. Mais toujours est-il que les catalogues et les articles de presse ultérieurs ne mentionneront plus jamais son existence, alors que le vase de Cerny, le cache-pot de Chalmont et la jardinière des Binelles, ses créations prestigieuses éditées par la Manufacture de Sèvres, capteront davantage l’attention.

D’autres collaborateurs de Guimard sont pourtant régulièrement cités et mis en avant dans les envois de l’architecte repris par les catalogues officiels. Le meilleur exemple est sans doute celui de Paul Philippon, un de ses plus fidèles collaborateurs, ciseleur hors pair et remarquable interprète du Style Guimard. Peut-être Guimard n’était-il pas entièrement satisfait de sa collaboration avec le céramiste Lachenal ? Il aurait pu dès lors considérer le vase comme un objet secondaire et n’aurait pas encouragé sa publicité.

Nous savons cependant qu’il l’utilisait ponctuellement pour décorer des ensembles mobiliers. Et la publication de photographies où il figure nous permet donc de le dater vers 1898-1899. Il apparaît en particulier sur une photographie prise en 1899 au sein au Castel Béranger. Dans la vitrine (actuellement au musée de l’École de Nancy) on peut également voir le modèle d’un vase qui sera édité en 1900 par la manufacture de Sèvres sous le nom de vase de Cerny.

Le vase Guimard-Lachenal photographié sur une petite table au sein du salon de l’appartement de Guimard, au 2ème étage du Castel Béranger. Photographie parue dans la Revue d’Art en novembre 1899. Coll. part.

Sur une rare photo d’époque du fonds Guimard conservé à la bibliothèque du Musée des arts décoratifs, le vase apparaît également, posé sur un chevet dans une mise en scène montrant un lit « Style Guimard ». La partie supérieure de l’objet est dissimulée par un bouquet de fleurs mais l’on aperçoit nettement les lignes nerveuses sculptant l’objet dans un mouvement circulaire qui annoncent le dessin complexe s’intercalant avec les cinq lobes sommitaux couronnant le col et faisant écho à sa base étoilée. Cette dernière caractéristique permet de l’identifier avec certitude.

Le vase Guimard-Lachenal sur un chevet (détail). Don Adeline Oppenheim. Musée des Arts Décoratifs. Photo Laurent Sully-Jaulmes.

La silhouette tourmentée du vase Guimard-Lachenal s’accompagne de couleurs non moins étonnantes, en tous cas radicalement opposées d’un exemplaire à l’autre. Les deux modèles parvenus jusqu’à nous se caractérisent par leur texture fine, délicate et leur ton, jaune ou vert, parfaitement uni, d’une sobriété extrême presque déconcertante. En comparaison, les coulures émaillées bicolores du vase passé en vente le 18 mai 2018 font toute son originalité et sont peut-être le signe d’une commande spéciale.

Résultat de la vente : 8 500 € au marteau, soit 11 050 € avec les frais. Nous avons eu la bonne surprise d’apprendre qu’il a été préempté par le Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris.

Olivier PONS

Vase Guimard-Lachenal, haut. 30 cm. Photo Leclere.

Le mystère des horloges boulangères pseudo Guimard enfin résolu !

De récentes découvertes nous permettent de conclure l’article consacré aux horloges boulangères couramment attribuées à Hector Guimard lors des ventes aux enchères. Le nom de leur fabricant et l’étendue de sa production sont à présent connus.

Retrouvez notre article dans la rubrique « Ceci n’est pas un Guimard ».

Le portfolio du Castel Béranger

Notre rubrique « Nos recherches » vient de s’étoffer avec une étude sur le portfolio du Castel Béranger.

Cette étude initiale, présentée à l’Assemblée Générale Extraordinaire du Cercle Guimard du 4 juin 2016, sera complétée ultérieurement par une recherche plus poussée sur les nombreux « petits arrangements avec la vérité » que l’on peut trouver dans les planches de ce portfolio.

Comment commander ?

Vous pouvez recevoir les objets par colis ou vous déplacer au domicile de Frédéric Descouturelle, secrétaire de l'association.

Recevoir les objets par colis

Prix du transport en sus.

Actuellement, seul le règlement par chèque est possible. Les chèques seront à libeller au nom de : « Le Cercle Guimard ».

Merci d'envoyer un message pour passer commande.

Se déplacer au domicile de notre trésorier, à Montreuil (métro Robespierre).

Vous pouvez prendre rendez-vous par courriel pour venir un vendredi après-midi ou un samedi matin. Dans ce cas, le règlement en espèces est possible.

Vous souhaitez adhérer et bénéficier des tarifs spéciaux ?

Vous pouvez réaliser un règlement unique comprenant l’achat et la cotisation.