Category: Expositions

Au Nord, c’était l’Art nouveau

I ntéressante visite à Lambersart (Nord) où la Galerie de l’Hôtel de ville propose jusqu’à la fin du mois d’octobre 2019 une exposition sur le thème « L’Art nouveau 1900 ».

ntéressante visite à Lambersart (Nord) où la Galerie de l’Hôtel de ville propose jusqu’à la fin du mois d’octobre 2019 une exposition sur le thème « L’Art nouveau 1900 ».

Le propos fait la part belle à la décoration. Côté architecture, seul Léonce Hainez est évoqué, en tant que signataire de la Villa Wargny, imposante bâtisse de l’avenue de l’Hippodrome et de plusieurs maisons de cette voie royale qui ouvre l’accès à cette commune huppée de la banlieue lilloise. Enseignes, dessus de porte, sgraffites, vitraux, ornements… les témoins du passage de l’éphémère courant artistique que fut l’Art nouveau sont présentées à l’aide de panneaux illustrés et de plusieurs vitrines où l’on découvre des échantillons des carreaux de céramique et des planches de catalogues proposés à l’époque par les artistes-artisans en activité dans la région. Julien Hovart, Léon de Smet, et, mention particulière, Louis Coilliot, qui passa commande en 1897 à Hector Guimard pour sa célèbre maison-vitrine – située elle à Lille – et dont la façade en lave émaillée porte la signature de la maison Gillet.

Au delà de la découverte plaisante de cette exposition – dont l’ambition reste somme toute limitée – il faut louer l’initiative de la commune, qui a repéré, classé, répertorié son patrimoine Art nouveau. Elle l’offre au public, faisant le lien historique avec le corpus général et national de l’art de cette période. Un exemple à suivre : le Cercle Guimard applaudit.

En savoir plus

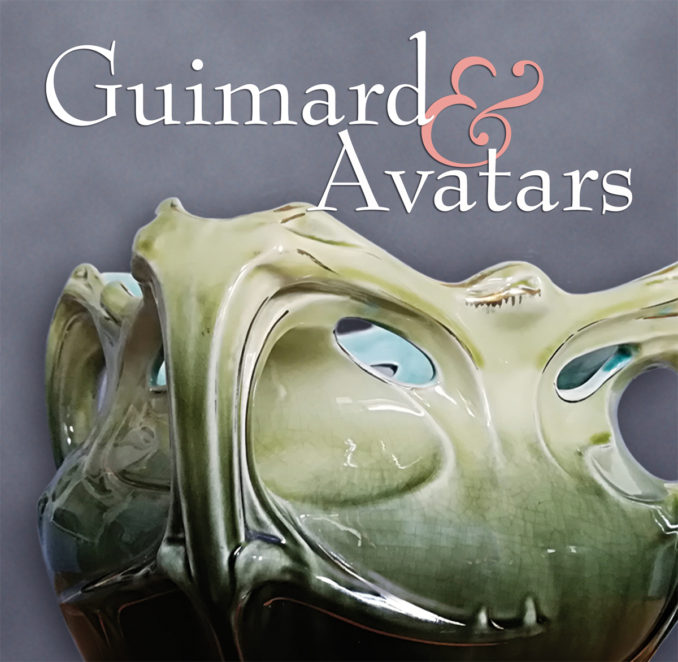

Journal et complément à l’exposition « Guimard & Avatars »

L’exposition « Guimard & Avatars » s’est tenue les 15 et 16 septembre 2018 au sein de l’hôtel Mezzara pour les Journées Européennes du Patrimoine.

Un journal de l’exposition de quatre pages en format A3 a été édité à cette occasion pour en être le complément indispensable. Il fait le tour complet de la question, montrant la filiation entre les premières créations de vases par Guimard à partir de 1896 et trois œuvres majeures — le cache-pot de Chalmont, le vase de Cerny et la jardinière des Binelles — qui y sont décrites et analysées. Leurs « avatars », ensuite édités par la faïencerie De Bruyn à Lille, Keller & Guérin à Lunéville, Massier à Golfe-Juan ou la SAPCR à Rambervillers, en constituent des démarques populaires plus ou moins largement répandues, diffusées avec ou sans le consentement de l’architecte, mais qui témoignent de son réel impact dans ce domaine au lendemain de l’Exposition universelle de Paris en 1900. Trois autres exemples montrent que même des céramistes contemporains ont été tentés par des interprétations du cache-pot de Chalmont ou de sa version par Fives-Lille.

Vous pouvez commander ce journal en envoyant un chèque de 6 € et vos coordonnées postales à notre adresse :

Le Cercle Guimard / Le Castel Béranger / 14 rue Jean de La Fontaine / 75016 Paris

Retrouvez ci-dessous les documents et les pièces de l’exposition qui ne sont pas reproduits dans le journal et qui y sont signalés par des numéros.

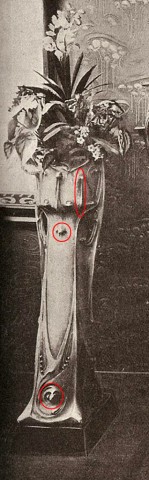

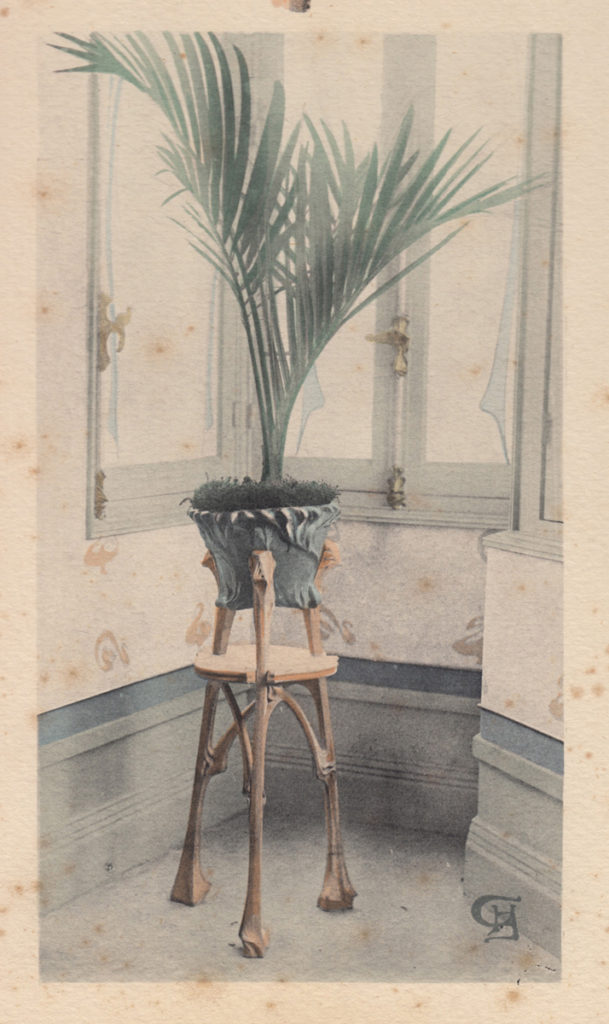

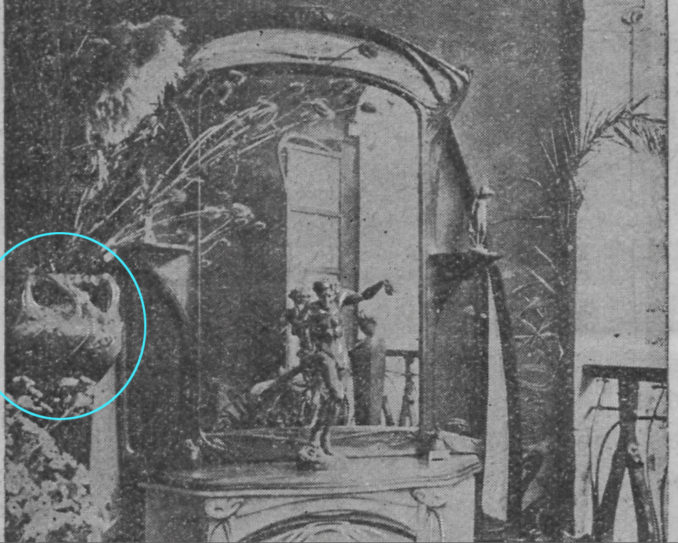

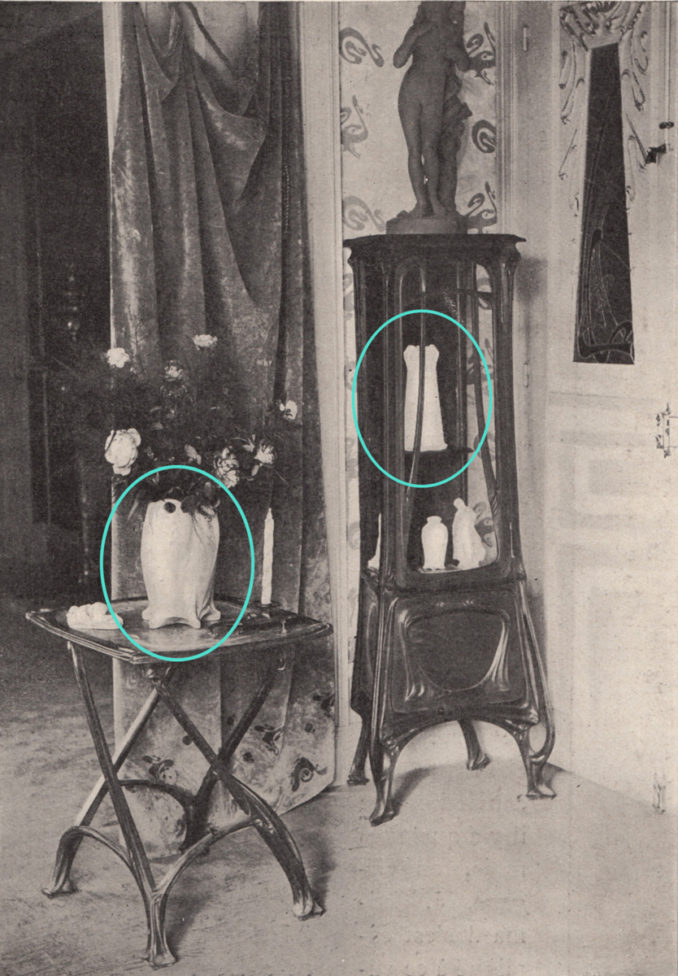

1. Chambre de l’hôtel Guimard, c. 1913. Cache-pot Fives-Lille d’après le cache-pot de Chalmont.

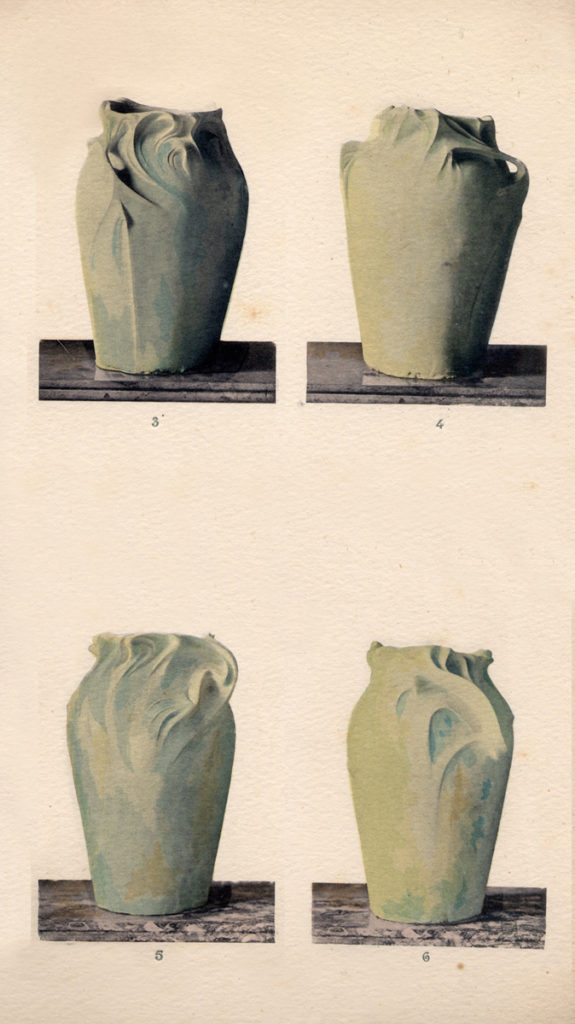

2. Cache-pot de Chalmont. Manufacture de Sèvres, 1900, couverte émaillé à cristallisations, coll. musée d’Orsay.

4. cache-pot de Chalmont, Manufacture de Sèvres, 1901, grès fin émaillé à cristallisations, coll. musée des Beaux- Arts de Lille.

5. Pavillon de Guimard à l’Exposition de la Céramique et des Arts du feu en 1897. « Porche en Céramique d’une Habitation ». Carte postale ancienne n° 7 de la série « Le Style Guimard ». Coll. part.

6. Cache-pot en grès émaillé, vers 1896-1897, inséré dans un trépied en bois de jarah, photographié dans l’appartement de Guimard au Castel Béranger. Détail de la planche 58 du portfolio du Castel Béranger. Coll. part.

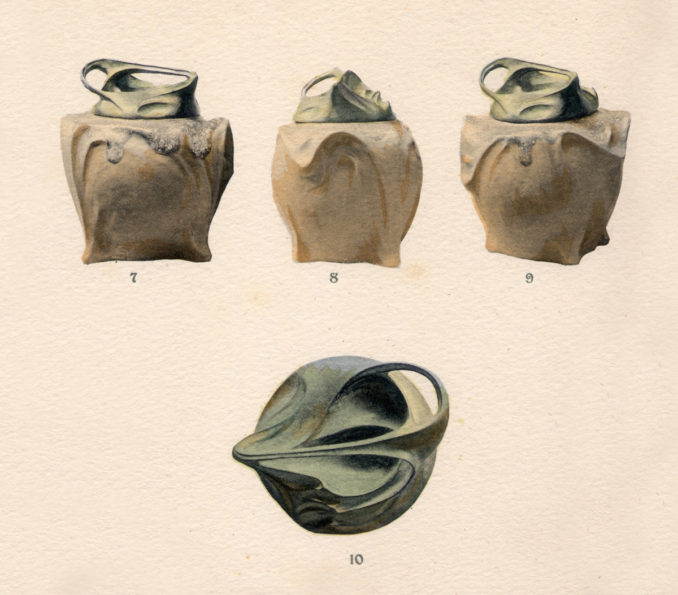

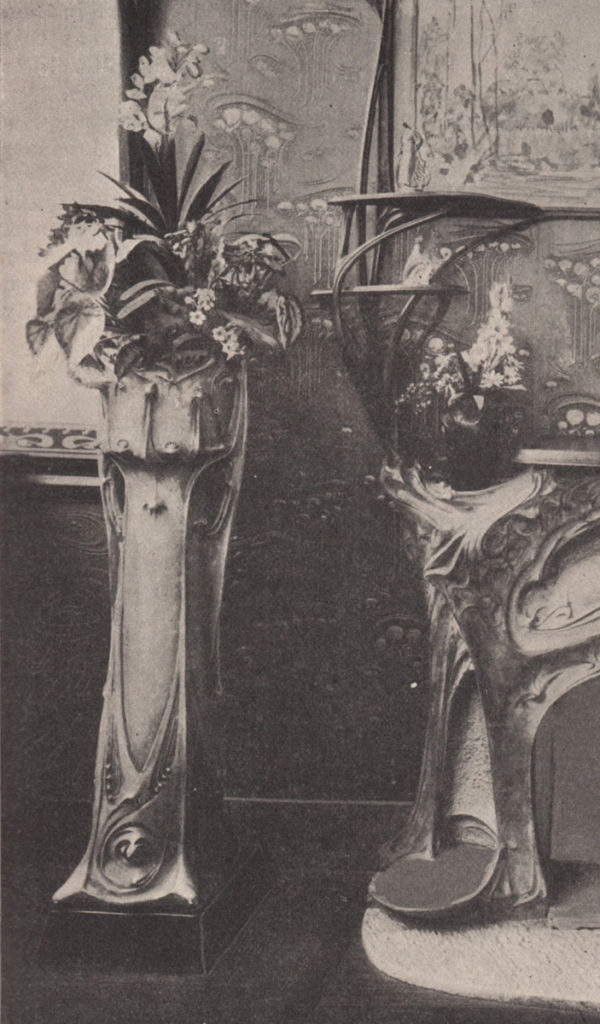

7. Pot à tabac en grès émaillé et couvercle en bronze, vers 1897-1898. Détail de la planche 65 du portfolio du Castel Béranger. Coll. part.

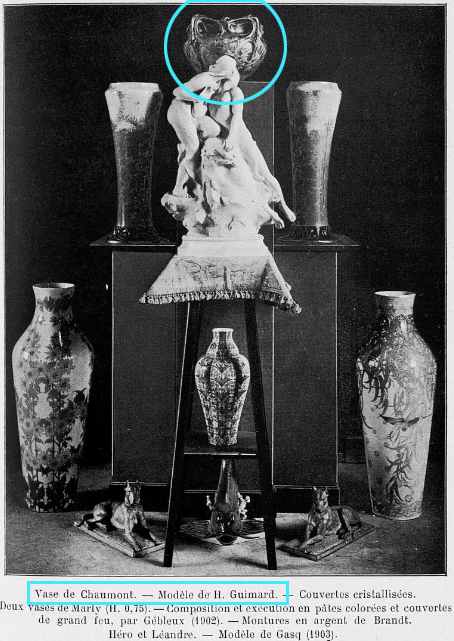

8. « Petit pot en grès », vers 1897-1898. Détail de la planche 65 du portfolio du Castel Béranger. Coll. part.

9. Deux vases en bronze, vers 1898. Détail de la planche 65 du portfolio du Castel Béranger. Coll. part.

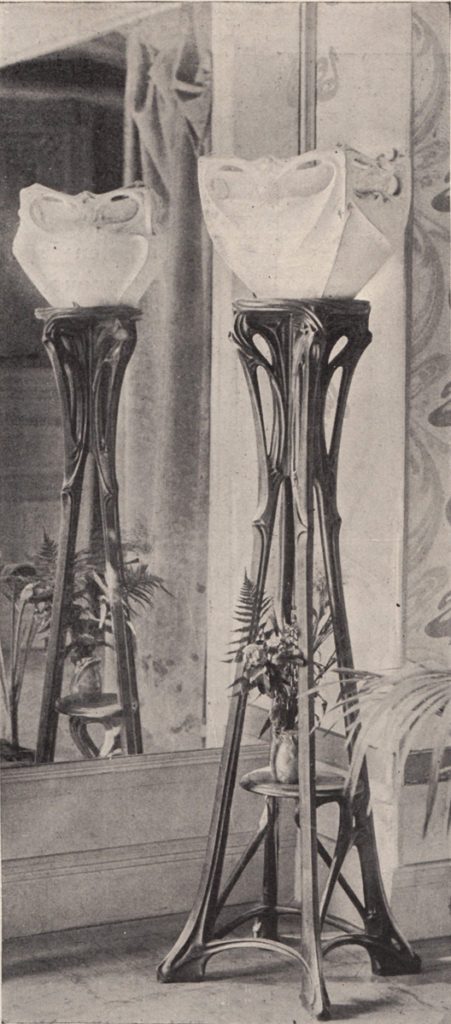

10. « Grand vase à fleurs » (grand vase Gilardoni), vers 1897. Détail de la planche 65 du portfolio du Castel Béranger. Coll. part.

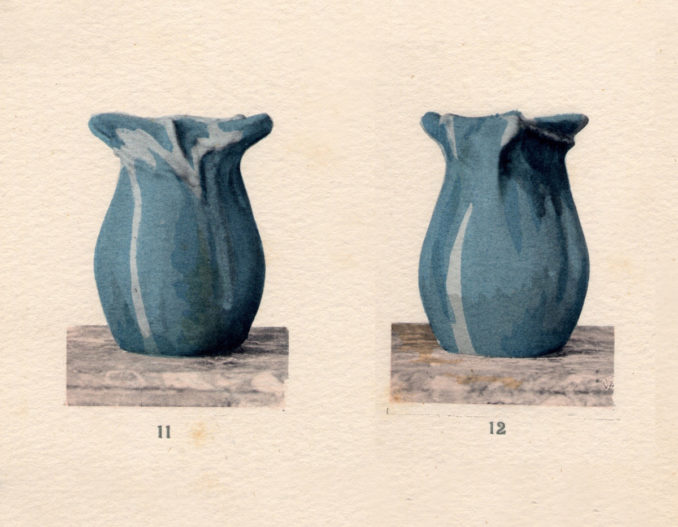

11. Petit vase Gilardoni de Guimard, au sein d’une présentation de produits de l’entreprise Gilardoni et Brault à l’Exposition universelle de Paris en 1900.

12. Grand vase Gilardoni de Guimard, présenté au sein du pavillon « Le Style Guimard » à l’exposition de l’Habitation au Grand Palais en 1903. Photo de presse, 1903.

13-14. À gauche, le vase Guimard-Lachenal (vers 1898-1899) ; à droite, le vase de Cerny, photographiés en 1899 dans l’appartement de Guimard au Castel Béranger. La Revue d’Art n° 1, novembre 1899.

13-4. Sur la sellette, le cache-pot de Chalmont, photographié en 1899 dans l’appartement de Guimard au Castel Béranger. La Revue d’Art n° 1, novembre 1899.

14. Vase de Cerny, Manufacture de Sèvres, 1902, grès émaillé à cristallisations, haut. 27,5 cm.

Coll. Robert Zehil, Monaco.

15. Vase de Cerny, Manufacture de Sèvres, 1908, porcelaine émaillée, exemplaire provenant de l’hôtel Guimard, don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Coll. Cooper Hewit museum, New York.

16. Vase de Cerny, Manufacture de Sèvres, 1904, grès émaillé à cristallisations. Coll. musée national de Céramique, Sèvres.

17. Jardinière des Binelles, Manufacture de Sèvres, 1903,

porcelaine dure émaillée à cristallisations. Coll. musée national de Céramique, Sèvres.

18. Prototype de la jardinière des Binelles, présenté au sein d’un « fragment de salle de billard » à l’Exposition universelle de Paris en 1900. The Art Journal, 1900.

19. Cache-pot « de Chaumont » de Guimard, au sein d’une présentation de vases de Sèvres. Document publié par la Manufacture de Sèvres en 1908.

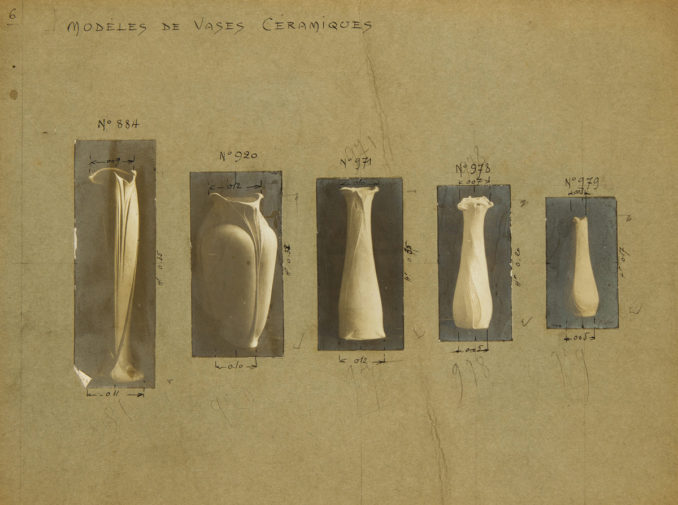

20. Montage de photographies de modèles de vases en céramique. Bibliothèque des Arts Décoratifs

Don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully-Jaulmes.

22. Cache-pots taille 1, 2 et 3 avec décor dégradé vert, inspirés du cache-pot de Chalmont de Guimard, par De Bruyn (Fives-Lille). Date inconnue. Coll. part.

23-25. Cache-pot taille 3 et vase en faïence émaillée, avec décor à couleurs fondues appliquées à l’aérographe et couverte nacrée, inspirés du cache-pot de Chalmont de Guimard, par De Bruyn (Fives-Lille). Date inconnue. Coll. part.

24. Cache-pot en faïence émaillée, taille 3, avec décor à coulures brunes, inspiré du cache-pot de Chalmont de Guimard, par De Bruyn (Fives-Lille). Date inconnue. Coll. part.

24. Cache-pot en faïence émaillée, taille 3, avec décor imitant le bleu de Sèvres et filets or, inspiré du cache-pot de Chalmont de Guimard, par De Bruyn (Fives-Lille). Date inconnue. Coll. part.

26. Cache-pot en faïence émaillée, petit et grand modèle, avec décor dégradé vert, inspirés de la jardinière des Binelles de Guimard, par De Bruyn (Fives-Lille). Date inconnue. Coll. part.

27-28. Vases et jardinière en faïence émaillée, grand modèle, avec décor dégradé vert, inspirés de la jardinière des Binelles de Guimard, par De Bruyn (Fives-Lille). Date inconnue. Coll. part.

27-28. Vases et jardinière en faïence émaillée, petit modèle, avec décor « bleu de Sèvres », inspirés de la jardinière des Binelles de Guimard, par De Bruyn (Fives-Lille). Date inconnue. Coll. part.

29. Cache-pot en faïence émaillée, inspiré du cache-pot de Chalmont de Guimard, par Keller & Guérin à Lunéville. Date inconnue. Coll. part.

30. Vases en faïence émaillée avec décor floral apposé par décalcomanie, créés dans la même gamme que le cache-pot inspiré du cache-pot de Chalmont de Guimard, par Keller & Guérin à Lunéville. Date inconnue. Coll. part.

31. Jardinière en faïence émaillée avec décor floral apposé par décalcomanie, créée dans la même gamme que le cache-pot inspiré du cache-pot de Chalmont de Guimard, par Keller & Guérin à Lunéville. Date inconnue. Coll. part.

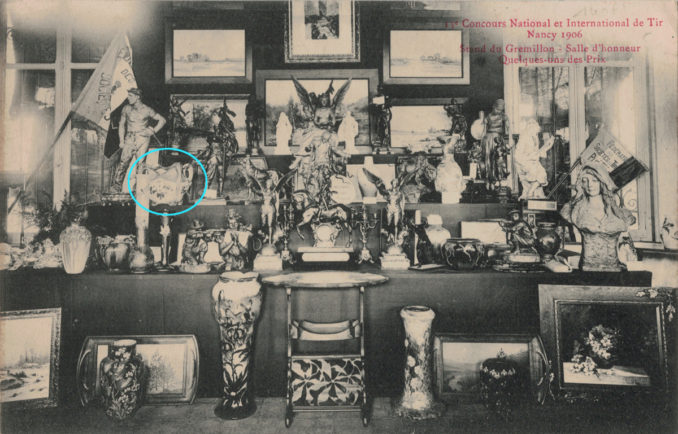

21. Cache-pot en faïence émaillée par Keller & Guérin à Lunéville, au sein d’un étal de prix d’un concours de tir à Nancy en 1906. Carte postale ancienne. Coll. part.

32. Cache-pot en grès émaillé, d’après le cache-pot de Chalmont de Guimard, par Clément Massier à Golfe-Juan, Date inconnue. Coll. part.

33. Jardinière en grès émaillé aux motifs de roseaux et de femmes-libellules, créé dans la même gamme que le cache-pot inspiré du cache-pot de Chalmont de Guimard, par Clément Massier à Golfe-Juan, Date inconnue. Coll. part.

34. Vase « aux algues » en grès émaillé par Charles Catteau pour la Société Anonyme des Produits Céramique de Rambervillers (Vosges), d’après le vase de Cerny de Guimard. Vers 1903. Coll. part.

35. Interprétation du cache-pot de Chalmont en porcelaine émaillée par Franck Ledroit, c. 1986, pour la salle à manger de l’hôtel Mezzara.

36. Deux cache-pots d’après le cache-pot de Chalmont de Guimard, en grès émaillé, par Martine Cassar, 2018.

La Naissance du style Guimard

Mini-exposition au musée d’Orsay

Nous avions omis de signaler cette petite exposition qui s’est terminée le 14 mai 2018 et qui était consacrée aux années de formation d’Hector Guimard. Elle a rassemblé quelques dessins d’architecture qu’il a exécutés lors de ses parcours successifs à l’École des arts décoratifs et à l’École des beaux-arts.

Inscrit dès 1882 (à l’âge de 15 ans) à l’École des arts décoratifs, Guimard entre dès l’année suivante dans sa section d’architecture. Sa scolarité d’un très bon niveau lui permet d’en être diplômé en 1885. Dans la suite logique du parcours d’un futur architecte, il est admis la même année à l’École des beaux-arts et intègre l’atelier libre de Gustave Raulin. Moins brillante qu’à l’École des arts décoratifs, sa scolarité à « l’École » sera irrégulière, handicapée par un an de service militaire obligatoire et la nécessité de travailler pour subvenir à ses besoins[1]. L’échec dans le processus de la conquête du prix de Rome, clé des commandes officielles, qu’il a tenté en 1892, peut être sans conviction et sans assiduité, le met au rang des architectes qui vivront d’une clientèle privée s’ils parviennent à se faire un nom. C’est justement cette notoriété qu’il vise et qui est en voie d’être acquise avec la réalisation du Castel Béranger quand il dépasse en 1897 la limite d’âge des 30 ans au-delà desquels il ne pourra plus se présenter au diplôme de l’École des beaux-arts.

Les dessins exposés proviennent du fonds déposé par Guimard dans une remise du parc de Saint-Cloud en 1918. Redécouverts par Alain Blondel et Yves Plantin, ils ont été donnés au musée des Arts décoratifs puis, après restauration, transférés au musée d’Orsay. On remarquera la recherche d’originalité dans la mise en page de ces projets qui contraste avec la relative banalité de leur éclectisme stylistique. Guimard se meut alors dans une ambiance d’école où le sentiment artistique des architectes est rudement concurrencé par les progrès fulgurants de la technologie et n’a pas encore trouvé une voie moderne d’expression.

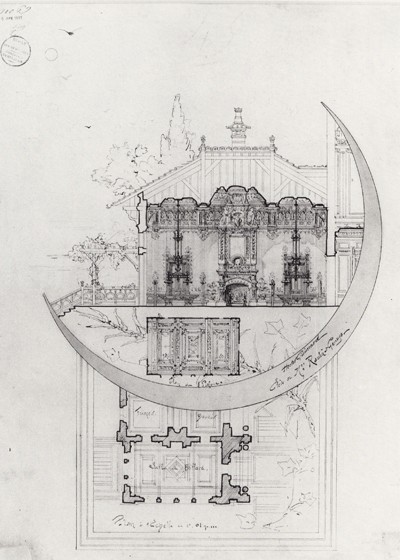

Hector Guimard, concours d’émulation de 1ère classe à l’École des beaux-arts, une salle de billard, février 1891, non récompensé. Encre noire et rehauts d’aquarelle sur papier fort. À l’encre noire dans un croissant de lune : « Hector Guimard / Elève de Mrs Raulin et Génuys ». H. 63 cm, L. 45 cm. Paris, musée d’Orsay.

Des dessins d’aménagements intérieurs exécutés par d’autres architectes contemporains comme Louis Pille et Louis Boille complètent la compréhension de cette courte période qui précède l’éclosion internationale de l’Art nouveau.

Le portemanteau Delfau

La présence à cette petite exposition du porte-manteau Delfau, acquis par le musée d’Orsay après la vente Plantin de 2015, apporte une note bienvenue sur la période suivante, celle d’un proto-Art nouveau qui se développe en France alors que le style de Victor Horta y est encore quasiment inconnu, mais que le naturalisme du nancéien Émile Gallé fait déjà parler de lui depuis quelques années.

Porte-manteau Delfau. Photo Art Auction France.

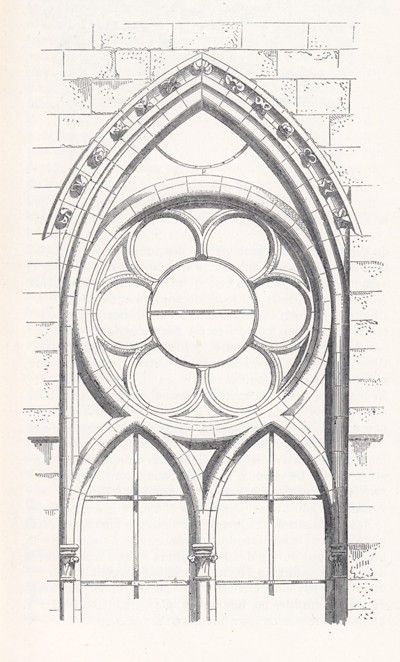

Conçus en 1894, ce portemanteau et une banquette-coffre sont probablement destinés à l’ameublement de l’hôtel Delfau (1 rue Molitor à Paris). Les deux meubles en chêne sont composés très simplement, d’une manière presque rustique, et sont exposés l’année suivante au Salon de la Société nationale des beaux-arts. Le porte-manteau est plutôt un meuble d’entrée multifonctionnel puisqu’outre les patères pour les vêtements et les chapeaux, il comporte un porte-parapluie et un porte-canne, ainsi qu’un miroir rond inséré entre les deux cadres en ogive, à la manière d’une rosace au sein du remplage d’une fenêtre gothique. De ce miroir part un arc (boutant) qui rejoint le seul montant droit, terminé en lance. Guimard renforce ainsi l’asymétrie du meuble, amorcée par la légère avancée du porte-parapluie du même côté.

Fenêtre de la cathédrale de Reims. Eugène Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture Française du XIe au XVIe siècle, t. 5, p. 386, 1854-1868. Coll. auteur.

Sur ce schéma inventif qui dépasse la simple interprétation néo-médiévale, il superpose un décor en partie géométrique (panneaux à plates-bandes verticales, demi-cercles de la cimaise et du pourtour du miroir) mais essentiellement naturaliste. On reconnaît en effet des tiges de bambous sur les montants du porte-parapluie,

Porte-manteau Delfau (détail). Photo Art Auction France.

des épines sur les montants arqués,

Porte-manteau Delfau (détail). Photo Art Auction France.

et une stylisation des pédoncules floraux de l’ombelle, sculptée en bois au niveau des ogives.

Porte-manteau Delfau (détail). Photo Art Auction France.

Le motif très réussi des patères peut d’ailleurs également évoquer l’ombelle. On remarquera avec quelle économie de moyens (un simple fil de fer torsadé et une tôle emboutie) Guimard est parvenu à composer un objet séduisant[2].

Sur le miroir, on quitte le domaine de la botanique puisqu’il s’agit d’un animal fantastique qui relève plutôt du bestiaire médiéval, une sorte de dragon dont le corps annelé et sans pattes s’enroule sur les deux-tiers de sa circonférence[3].

Porte-manteau Delfau (détail). Photo Art Auction France.

Frédéric Descouturelle

[1] Pour la scolarité de Guimard à l’École des arts décoratifs et à l’École des beaux-arts, on se reportera à la partie qui lui est consacrée par Marie-Laure Crosnier-Lecomte dans le catalogue de l’exposition Guimard au musée d’Orsay, éditions de la RMN, 1992, ainsi qu’au livre Guimard de Georges Vigne et Felipe Ferré, édition Charles Moreau, 2003.

[2] On retrouvera cette aisance dans la transformation à peu de frais de matériaux industriels et en particulier du fil de fer dans des œuvres ultérieures de serrurerie, notamment sur les portes du groupe d’immeubles des rues Gros, La Fontaine, Agar (1909-1911) et sur le garde-corps de l’escalier du vestibule de son hôtel particulier (1909-1912).

[3] Nous devons ici réfuter vigoureusement l’affirmation d’un propagandiste de l’ésotérisme qui, dans un article paru récemment, assure qu’il faut voir (mais tout en se gardant de le montrer) dans ce motif un ouroboros (serpent qui se mord la queue, symbole de l’éternel retour et du caractère cyclique du temps). Une simple observation montre que la queue de l’animal n’est pas dirigée vers sa gueule et qu’il manque un bon tiers de la circonférence pour qu’il ne parvienne à réaliser un pareil exercice d’assouplissement.

Exposition « Hector Guimard, précurseur du design » à l’Hôtel Mezzara

Du 16 septembre jusqu’au 9 décembre

Du 16 septembre jusqu’au 9 décembre

Hôtel Mezzara

Ouverture exceptionnelle de 9h (au lieu de 10h) à 18h le samedi 9 décembre.

Au mitan de son parcours professionnel, artiste prolixe et novateur, Hector Guimard décidait, en 1903, de se doter d’un lieu de conception et de fabrication dans tous les domaines des arts décoratifs. Ces locaux, situés avenue Perrichont prolongée, ont permis à cet « architecte d’art » de présenter meubles, luminaires, papiers peints, tapis, couverts de table… autant de créations qu’il entendait diffuser en grand nombre.

Détruits pendant la décennie soixante, ces ateliers reprennent vie dans l’exposition « Hector Guimard, précurseur du design » à travers une maquette, des documents et des photos anciennes.

Fort de ses récentes recherches, le Cercle Guimard dresse le panorama méconnu des ambitions de cet architecte de la modernité, en puisant également dans les archives léguées en 1948 par Adeline Oppenheim, veuve d’Hector Guimard, à la bibliothèque des Arts décoratifs et dans des collections privées.

Pour donner plus d’ampleur à cet hommage commémoratif, en cette année du cent-cinquantenaire de la naissance d’Hector Guimard, l’exposition est présentée à l’hôtel Mezzara, qui offre l’occasion unique d’admirer une œuvre d’art total de « Style Guimard » (cf. photos ci-dessous), en particulier son grand hall coiffé d’un étonnant vitrail zénithal, et sa salle à manger une des rares pièces toujours meublée et décorée comme à l’origine.

Exposition « Hector Guimard, précurseur du design »

Hôtel Mezzara, 60, rue Jean de La Fontaine, Paris 16e.

Tous les week-ends, du 16 septembre jusqu’au 9 décembre,

de 10 à 18 heures.

Sans réservation.

Entrée : 5 euros

Gratuit : adhérents, étudiants et – de 18 ans.

Accès :

Métro jasmin (ligne 9) et église d’Auteuil (ligne 10)

RER C – Station Javel ou Maison de la Radio (12 minutes à pieds)

Lignes de bus ligne 52 (arrêt George Sand), 22, 72

Renseignements : 07 69 89 87 69

Avec le soutien de :

France Domaine, Ministère de l’Education nationale, Lycée d’état Jean Zay, Mairie de Paris, Mairie du 16ème arrondissement, Archives nationales, Archives de la ville de Paris, Musée et bibliothèque des Arts décoratifs, Musée d’Orsay, Musée de Saint-Dizier, Musée Horta, Réseau Art nouveau Network (Bruxelles), Route européenne de l’Art nouveau (Barcelone), Dartagnans et ses donateurs, Scyna 4.

Exposition des 150 ans : votre aide est la bienvenue !

L’exposition évènement consacrée aux 150 ans de la naissance de Guimard se tiendra à la mairie du XVIème arrondissement de Paris du 30 juin au 27 juillet prochain.

Comme nous l’avons annoncé lors de notre Assemblée générale du 11 février dernier, nous lançons une opération de financement participatif destinée à compléter le budget de l’exposition. En effet, même si la mairie du 16ème met généreusement à notre disposition la salle des fêtes, l’organisation d’un tel évènement nécessite un budget conséquent que notre association ne peut supporter seule.

C’est pourquoi nous avons choisi le site DARTAGNANS.fr, spécialisé dans le mécénat culturel, pour lancer un appel à la générosité de chacune et chacun d’entre vous.

Votre soutien permettra par exemple de financer la réalisation d’une maquette des ateliers Perrichont et la création du papier peint du Castel Béranger.

Nous avons apporté un soin particulier dans le choix des contre-parties (cartes postales, journal de l’exposition, visites guidées…).

D’autre part, votre don est défiscalisable. À la fin de la collecte, vous recevrez un reçu fiscal vous permettant une réduction de votre impôt :

– Particulier, vous pouvez déduire 66% de votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

– Entreprise, l’ensemble des versements au projet permet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur les sociétés de 60% du montant de ces versements, pris dans la limite de 0,5% du C.A. H.T. de l’entreprise.

Pour participer et partager cette opération :

https://dartagnans.fr/fr/proje

N’hésitez pas à diffuser largement l’information autour de vous, nous avons besoin de tous les soutiens !

Merci à vous !

Exposition sur Hector Michaut.

Cet été, une exposition est consacrée à l’ébéniste nancéien, puis parisien, Hector Michaut dans le très beau village de Noyers-sur-Serein.

Cet été, une exposition est consacrée à l’ébéniste nancéien, puis parisien, Hector Michaut dans le très beau village de Noyers-sur-Serein.

Nous avons brièvement évoqué sa vie et sa carrière dans un article commentant la lettre de condoléances que Guimard à adressé à sa veuve en 1923.

Du 22 juin à fin juillet 2015

Hall de la mairie

Noyers-sur-Serein – Yonne

Entrée libre

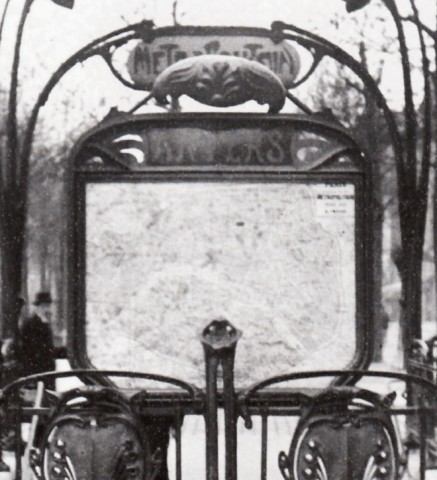

Le vitrage des édicules du métro mis à l’honneur par Saint-Gobain

Pour célébrer ses 350 ans d’existence, la société Saint-Gobain organise plusieurs événements dont une exposition virtuelle, mise en place sous la direction de Marie de Laubier, directeur des Relations générales et chef du service Archives ; la commissaire de l’exposition étant Anne Alonzo.

Cette exposition virtuelle comprend une section dédiée aux grandes réalisations auxquelles a participé la société, depuis la galerie des glaces de Versailles jusqu’au plancher en verre de la tour Eiffel mis en place en 2014. Parmi ces marchés prestigieux ou innovants, le vitrage des édicules du métro de Paris a été retenu en raison de la création à cette occasion d’un modèle spécial de verre imprimé, le n° 18 (dénommé Oriental).

On accède à la page en question par ce lien : http://www.saint-gobain350ans.com/#!/fr/les-grandes-realisations/metropolitain/detail

On sait que ce modèle de verre a été déposé par le vitrailliste parisien Charles Champigneulle. Aux archives de Saint-Gobain, sur le registre ancien listant les différents modèles de verres imprimés, on peut en effet lire : « Création Champigneulles (sic) (traité avec lui S.d./dépôt Champigneulles 4-10-1900). » Mais le style si particulier de ce verre nous incite à penser que, si Guimard n’en est pas techniquement l’auteur, il n’en a pas moins très nettement influencé le dessin.

Le verre Oriental sera ensuite inclus au sein du catalogue de Saint-Gobain. Guimard en fera un usage fréquent pour ses propres réalisations architecturales, mais il ne connaîtra qu’un faible succès commercial.

Vous pouvez retrouver des informations complémentaires à ce sujet en consultant le dossier « verre » dans la rubrique « dossiers » de ce site.

Guimard à l’exposition « Paris 1900 » au Petit Palais

Exposition du 2 avril au 17 août 2014

Sous-titrée La Ville spectacle, l’exposition du Petit Palais tente — et réussit — de donner une vision complète des images fixes et mouvantes que renvoie la capitale parisienne au monde entier, au moment de l’Exposition Universelle de 1900 et pendant les quelques années qui la suivent. Comme il s’agit d’une vision globale de Paris, les œuvres présentées ne sont pas (ou peu) hiérarchisées mais présentées dans des sections à thèmes, repris en chapitres dans le catalogue : Paris, vitrine du monde (l’Exposition Universelle), Paris Art nouveau, Paris capitale des arts, Le mythe de la Parisienne, Paris la nuit, Paris en scène. La mise en scène de l’exposition est réussie, fluide, bien éclairée et propose de nombreux cartels explicatifs.

La salle à manger de l’Hôtel Guimard qu’expose par ailleurs le Petit Palais dans ses collections permanentes n’a pas été intégrée à l’exposition. C’est fort dommage car cela aurait pu être l’occasion de lui redonner une disposition plus conforme au plan ovalaire originel. Sans doute y a-t-il un réel problème de fragilité de ses éléments qui empêche son déplacement. C’est en tout cas la raison qui avait été invoquée en 1992 pour motiver le refus de son prêt à l’exposition Guimard du Musée d’Orsay.

Hector Guimard est tout de même présent dans les deux premières sections de l’exposition avec quelques objets qui donnent un bon aperçu de la diversité de ses talents. Nous profitons de ce compte-rendu pour donner quelques informations ou hypothèses supplémentaires et corriger quelques erreurs les concernant.

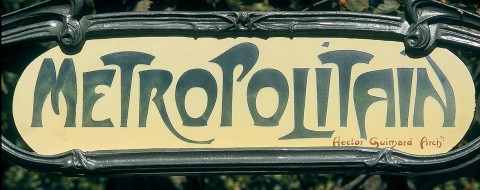

Portique d’entourage à écusson du métro de Paris. Pièces en fonte, verrines en matériau de synthèse et enseigne en tôle émaillée. Prêt par la RATP. Photo coll. part.

Le portique d’un entourage découvert à écussons du métro a été prêté par la RATP. Cette dernière a malheureusement négligé de prêter aussi une enseigne en lave émaillée du modèle correct pour ce type de portique (correspondant à une trémie de largeur standard de trois mètres). Il faut se contenter d’une plaque de tôle émaillée au seul recto avec un lettrage « METROPOLITAIN » qui était en fait destiné aux édicules B ou aux stations Tuileries et Concorde.

Enseigne d’un accès de métro équipé d’un entourage à écusson avec trémie d’une largeur de 3 m. Lave émaillée avec lettrage « METROPLITAIN » et signature de Guimard. Photo coll. part.

Le site de la RATP, qui rend compte de l’exposition Paris 1900, s’avance par ailleurs à écrire que le nombre d’accès Guimard construits était de 141. Depuis 2003, date de publication du premier des deux ouvrages consacrés à Guimard et au métro (d’ailleurs soutenus par la RATP), on sait que ce chiffre est de 167. Il serait souhaitable que le service de communication de la RATP actualise un jour ses sources.

Le tirage d’un cliché ancien de la station de métro Palais Royal par Etienne et Louis-Antonin Neurdein (collection Roger-Viollet) est daté 1900. Si cette station ouvre effectivement en juillet 1900 pour l’inauguration du métro pendant l’Exposition Universelle, seule la balustrade en fonte est alors en place. Son portique provisoire en bois ne sera remplacé par le portique Guimard qu’au cours de l’été 1901. De plus, les enseignes « METROPOLITAIN » en lave émaillée ne seront posées que pendant le second semestre de 1901. La photo exposée qui semble avoir été prise en été, ne saurait donc être antérieure à cette date.

Cette première vue est complétée dans le catalogue par un tirage photographique de l’entourage à écussons de la station Anvers, d’Albert Harlingue. Son cliché, daté 1909 dans la collection Roger-Viollet, montre le fond arrondi de l’entourage, pourvu de son porte-plan et de sa lanterne. Or ce modèle de porte-plan n’ayant été approuvé par le conseil municipal que le 31 décembre 1912 n’a été déployé qu’après cette date sur tous les entourages Guimard. Il est donc vraisemblable que cette photographie soit au plus tôt de 1913. Elle montre également des détails qui nous avaient échappés jusqu’ici, notamment la forme et la couleur des premières plaques en tôle émaillée portant le nom des stations (cf. l’actualisation de l’article sur les “cornichons” dans la rubrique Ceci n’est pas un Guimard).

Le commentaire du catalogue à propos du métro de Guimard est un progrès partiel par rapport à ce que l’on peut habituellement trouver à ce sujet. Si l’on échappe à l’habituelle fable du choix de Guimard par le banquier Adrien Bénard (Président de la CMP pour lequel Alexandre Charpentier conçoit une salle à manger Art nouveau vers 1900), on apprend avec surprise que Guimard a été primé en 1900 pour le Castel Béranger (en réalité en 1899) ; que les entrées sont « agrémentées de réverbères » (en réalité de candélabres) ; que les accès Guimard sont controversés dès l’origine (ils sont en fait bien accueillis au début) et que « la Compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris, qui ne voulait pas déplaire aux Parisiens met fin dès 1904 à sa collaboration avec Guimard ». Comme on le sait depuis fort longtemps, l’arrêt de cette collaboration a eu lieu en 1903 et essentiellement à la suite d’un conflit financier. Enfin, la protection définitive des « rares entrées construites Guimard qui ont échappé à la destruction » (il en reste en fait alors encore près d’une centaine) ne se fait pas en 1965 (date à laquelle un arrêté n’en inscrit que sept à l’Inventaire Supplémentaires de Monuments Historiques) mais bien plus tard, en 1978.

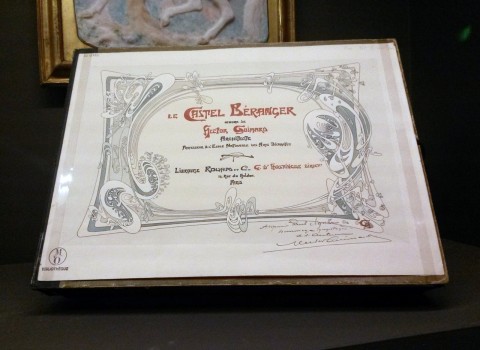

Un album Le Castel Béranger et sa planche de titre dédicacée : « À monsieur Paul Signac / hommage sympathique de l’auteur / Hector Guimard ».

Album du Castel Béranger et planche de titre dédicacée à Paul Signac. Coll. Musée d’Orsay. Photo coll. part.

Cet exemplaire, présenté en 1992 à l’exposition Guimard du musée d’Orsay, appartient aux collections de ce musée grâce à un don de Mme Françoise Cachin — qui en fut directrice de 1986 à 1994 —, petite fille de Paul Signac. Le peintre pointilliste a en effet habité le Castel Béranger très tôt, probablement vers la fin de 1897, occupant un appartement et un des ateliers d’artiste situés au dernier niveau, voisin de l’atelier de l’architecte et décorateur Pierre Selmersheim (1869-1941).

Hector Guimard exploita publicitairement le succès de cet ensemble immobilier (14 rue La Fontaine, Paris XVIe) qui fut l’un des six ouvrages primés le 28 mars 1899 au premier concours de façades de la ville de Paris.

Dès le 4 avril 1899, dans les salons du journal Le Figaro, Guimard organise une exposition d’objets et de documents (dont ce fameux album) consacrée presque exclusivement au Castel Béranger sous-titrée : « Compositions dans un style nouveau – architecture, sculpture, décoration, ameublement et objets d’Art » et accompagnée de conférences de l’architecte.

Guimard songea à la publication de cet album bien avant l’achèvement des bâtiments et se réserva sa promotion et l’exclusivité de la diffusion des photographies. Il réussit même à convaincre la Ville de Paris d’acquérir huit exemplaires de l’album pour certaines bibliothèques et écoles municipales.

Un autre exemplaire prestigieux de l’album est conservé au musée Horta de Bruxelles et dédicacé par Hector Guimard : « À l’éminent Maître et ami / Victor Horta, hommage affectueux de son admirateur / Hector Guimard ».

Le Cercle Guimard procède actuellement à une étude approfondie de cet album du Castel Béranger qui recèle beaucoup plus de mystères qu’il ne semble au premier abord. Notre site Internet vous informera du résultat de cette étude.

Un vase des Binelles édité à Sèvres est prêté par la Cité de la céramique de Sèvres-Limoges. Comme chacun de ces deux musées qui ont fusionné en 2010 possède un exemplaire du vase des Binelles, il convient de se pencher sur les détails des cristallisations pour reconnaître qu’il s’agit de l’exemplaire de Sèvres, daté 1903, alors que l’exemplaire du musée Adrien Dubouché de Limoges a été livré en 1905.

Vase des Binelles. Grès émaillé avec cristallisations. Coll. Cité de la céramique – Sèvres. Photo coll. part.

Vase des Binelles, détail. Grès émaillé avec cristallisations. Coll. Cité de la céramique – Sèvres. Photo coll. part.

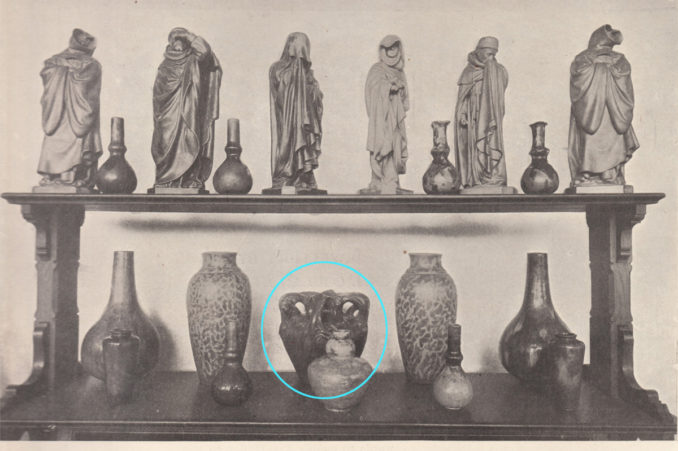

Comme l’établit Georges Vigne, on est presque certain que Guimard présente un exemplaire du vase des Binelles à l’Exposition Universelle de 1900, classe 66, sur un stand intitulé « salle de billard (Frag.) ». La photographie qui en est connue est centrée sur un modèle de cheminée (celui de l’agence Guimard ou de la salle à manger du Castel Henriette) en fonte bronzée. On peut voir, sur le coté gauche de cette photo dont nous reproduisons un détail, le vase des Binelles ou plutôt un modèle très proche de celui qui sera édité à Sèvres. Les quelques différences visibles sont entourées en rouge.

Ce modèle présenté en 1900 serait donc antérieur d’au moins trois ans à la commande passée par Sèvres à Guimard le 26 décembre 1902 et pour laquelle il sera payé 1200 F-or. Georges Vigne signale qu’outre les deux tirages conservés aux musées de Sèvres et de Limoges, trois autres tirages sortiront des ateliers de la manufacture de Sèvres (un en 1907 et deux en 1911). Il faut sans doute y ajouter les deux exemplaires de la collection Manoukian, datés 1903 (vendus en 1993 pour 350 000 et 380 000 F). Ces derniers n’ont pas toujours appartenu à ce grand collectionneur puisqu’ils proviennent sans doute de la succession organisée dans les années 50 et 60 suite au décès de deux célèbres pionniers du cinématographe français…

Ces deux exemplaires sont aujourd’hui visibles dans des collections publiques mais il faudra se rendre aux Etats-Unis pour les admirer. L’un se trouve au musée des Beaux-Arts de Cleveland depuis une vingtaine d’années tandis que l’autre est entré récemment dans les collections du Metropolitan Museum de New-York.

Logiquement, on a toujours pensé que la dénomination du vase faisait référence au Castel Henriette, construit par Guimard de 1899 à 1903 à Sèvres, rue des Binelles. Cependant, une hypothèse complémentaire est envisageable. En effet, autour de 1900, il existe un petit atelier de céramique rue des Binelles, tenu par Amalric Walter qui, quelques années plus tard, sera engagé par Daum à Nancy pour développer la technique de la pâte de verre (d’après François Le Tacon et Jean Hurstel, Amalric Walter, maître de la pâte de verre, éditions Serpenoise, 2013).

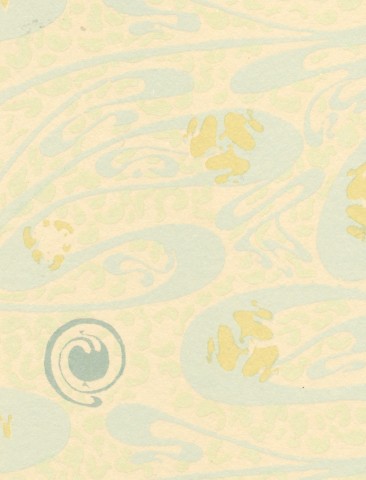

Un exemplaire du papier peint édité par Le Mardelé provient des collections de la bibliothèque Forney. Il est daté « vers 1900 » bien qu’il s’agisse d’un modèle créé pour le Castel Béranger (avant 1898). Il ne subsiste plus aujourd’hui aucun pan de papier peint original au sein de ses appartements. Seuls la bibliothèque Forney et le musée Cooper-Hewit de New-York possèdent encore des fragments de lés anciens de papiers peints de Guimard dont certains modèles ont pu être utilisés au Castel Béranger. À chaque type de pièces présentes dans chacun des appartements (antichambre, chambre, salle à manger et salon) Guimard attribue un motif de papier. Celui qui est exposé au Petit Palais est dévolu aux chambres.

Mais s’agit-il réellement du modèle posé au Castel Béranger ? La seule source d’information que nous ayons des couleurs des revêtements effectivement posés est celle de l’album du Castel Béranger (1898). Mais ses planches ne sont pas des traductions de la réalité puisqu’il s’agit d’impression par héliogravure de photographies aquarellées dont la sélection des couleurs dépendait donc de l’imprimeur et de Guimard. On sait qu’en de multiples occasions, ce dernier ne s’est pas privé d’apporter aux planches de cet album des modifications et des améliorations de la réalité. Les planches 41 et 42 qui reproduisent ce papier peint destiné aux chambres montrent deux jeux de couleurs, différentes de celles du morceau de lé de la bibliothèque Forney.

Mais dans les deux cas le petit motif circulaire — qui sert de logo à notre association — est bleu alors qu’il apparaît rouge pastel sur le papier peint de la bibliothèque Forney. On se trouve confronté à des constatations similaires pour les autres modèles de papiers peints destinés aux différentes pièces des appartements. Nous développerons plus complètement ce sujet dans l’étude qui sera consacrée à l’album du Castel Béranger.

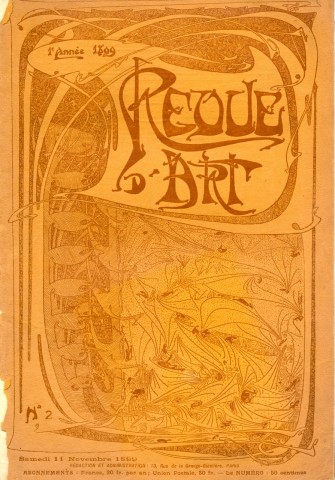

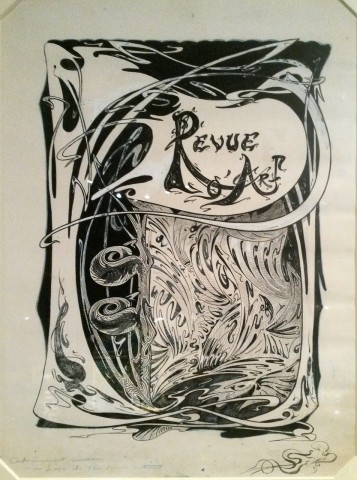

Esquisse pour la couverture de la Revue d’Art. 1899. Encre sur papier. Coll. Musée d’Orsay. Photo coll. part.

Cette étude pour la couverture de la Revue d’Art n’est pas la version définitive retenue pour illustrer ce nouvel hebdomadaire artistique regroupant la Revue des Beaux-Arts, le Moniteur des Arts et la Revue Populaire des Beaux-Arts. Pas moins de neuf dessins relatifs à ce projet figurent dans le fonds Guimard à Orsay. Ils témoignent des hésitations de l’architecte dans la recherche d’un motif particulièrement abstrait et tourmenté qui rappelle les choix décoratifs adoptés par Guimard à la fin du XIXe siècle. Cette impression est renforcée par les annotations manuscrites figurant en bas à gauche de l’œuvre « C’est un ornement nouveau mais je veux (vais ?) être plus dans le sentiment »…

La version choisie pour l’exposition réalisée à l’encre de chine est assez proche du dessin définitif rehaussé à l’aquarelle, lui-même quasi identique à la couverture de la Revue d’Art. Notons simplement que l’éditeur ne retiendra pas les couleurs proposées par Guimard et préfèrera s’en tenir à une version monochrome peut-être plus économique mais laissant une impression d’inachevé.

Cette publication hebdomadaire paraissant le samedi connaît une carrière éphémère puisque seuls onze numéros sont édités à partir du 4 novembre 1899. Le premier propose notamment un très bel article sur les meubles modernes signé par Frantz Jourdain et agrémenté de photos inédites dans lequel le travail de Guimard occupe une place centrale. À partir du n° 8, c’est un dessin peu inspiré de Robert Kastor que l’on retrouve en couverture. Ce changement ne lui portera pas chance puisque la Revue d’Art cessera sa publication avec le n° 11 du 13 janvier 1900.

Balcon de croisée GA en fonte, maître modèle. Fonderies de Saint-Dizier, avant 1909. Coll. Musée d’Orsay. Photo coll. part.

Le modèle original du balcon de croisée GA prêté par le Musée d’Orsay est devenu un « motif de grand balcon » que l’auteur de la notice croit être « le modèle original d’un balcon qui a été réalisé pour l’Hôtel Mezzara, 60 rue La Fontaine ». Les modèles de fontes d’ornement de Guimard n’était pourtant pas destinées à un bâtiment précis mais mis à la disposition des architectes et des entrepreneurs par l’intermédiaire d’un catalogue édité à partir de 1909 (et non 1907) par la fonderie de Saint-Dizier. Le balcon de croisée GA n’a d’ailleurs jamais été utilisé par Guimard et nous pensions même qu’aucun architecte ne s’en était servi avant qu’il ne soit identifié sur plusieurs maisons d’une même rue à Enghien et que l’un d’entre nous ne retrouve un immeuble à Vincennes (d’architecte inconnu et non daté) qui en est entièrement équipé.

Quant à l’Hôtel Mezzara (1910-1911), c’est un grand balcon GA droit qu’il reçoit au balcon du premier étage de la façade sur rue.

Grand Balcon GA avec retours de grands balcons 3 et 4 cintrés. Hôtel Mezzara, 1910-1911, 60 rue La Fontaine, Paris XVIe. Photo coll. part.

Nous recommandons fortement de visiter cette très belle exposition, qui propose une quantité extraordinaire d’images et d’objets dont certains sont rarement vus. Mais ce n’est pas là qu’il faudra chercher à s’informer sur l’Art nouveau ni sur Guimard car, au vu des notices, une petite mise à niveau des connaissances ne serait pas inutile.

Frédéric Descouturelle, Olivier Pons et Dominique Magdelaine

Comment commander ?

Vous pouvez recevoir les objets par colis ou vous déplacer au domicile de Frédéric Descouturelle, secrétaire de l'association.

Recevoir les objets par colis

Prix du transport en sus.

Actuellement, seul le règlement par chèque est possible. Les chèques seront à libeller au nom de : « Le Cercle Guimard ».

Merci d'envoyer un message pour passer commande.

Se déplacer au domicile de notre trésorier, à Montreuil (métro Robespierre).

Vous pouvez prendre rendez-vous par courriel pour venir un vendredi après-midi ou un samedi matin. Dans ce cas, le règlement en espèces est possible.

Vous souhaitez adhérer et bénéficier des tarifs spéciaux ?

Vous pouvez réaliser un règlement unique comprenant l’achat et la cotisation.