Category: A la une

Appel à cotisation 2024

Si vous n’avez pas encore renouvelé votre cotisation pour l’année 2024, nous vous invitons à le faire dès à présent.

Vous pouvez adhérer en ligne grâce à Pay Asso, un outil de paiement sécurisé et simple d’utilisation.

Il vous suffit de cliquer sur le lien suivant, choisir la formule d’adhésion et régler avec votre carte bancaire :

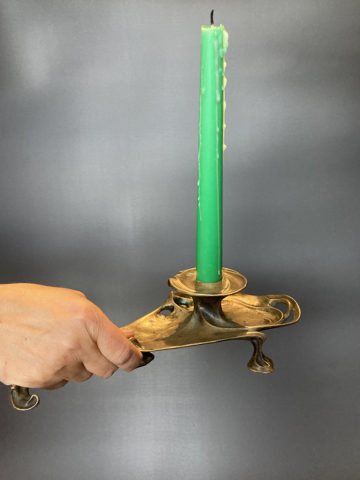

Patère du portemanteau Guimard après nettoyage. Photo Fabien Choné.

Notre statut d’intérêt général permet au Cercle d’émettre des reçus fiscaux si les adhésions ne bénéficient pas de contreparties. Nous fournissons donc à tous nos adhérents un reçu fiscal. Celui-ci permet aux personnes physiques de déduire 66 % du montant de l’adhésion de ses impôts et aux personnes morales 60 %.

Les adhérents ayant déjà versé leur cotisation 2024 ont normalement déjà reçu un reçu fiscal par e-mail.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse infos@lecercleguimard.fr

Votre adhésion au Cercle Guimard est un soutien indispensable pour mener à bien les actions de recherche et de protection du patrimoine d’Hector Guimard.

Nous vous remercions vivement pour votre soutien et votre fidélité !

Le Bureau du Cercle Guimard

Les vases Guimard édités par Gilardoni & Brault sont-ils le résultat d’une « guimardisation » ?

Les premiers vases en céramique créés par Guimard sont encore assez mal connus car rares et peu disponibles en France. Leur attribution est en partie le fait de conjectures et leurs fabricants ne sont pas toujours connus avec certitude. Notre livre consacré à la céramique de Guimard[1] a fait un premier bilan de cette production, mais de nouvelles informations sont venues enrichir nos connaissances. Dans cet article, nous n’aborderons que quelques modèles de vases sur lesquels les informations étaient jusqu’ici très restreintes, jusqu’à ce que l’un d’entre eux puisse être acquis en juin 2023 et qu’un autre apparaisse en vente publique, la veille de la publication de cet article.

Vase Guimard acquis en juin 2023. Coll. part. Photo C. R.

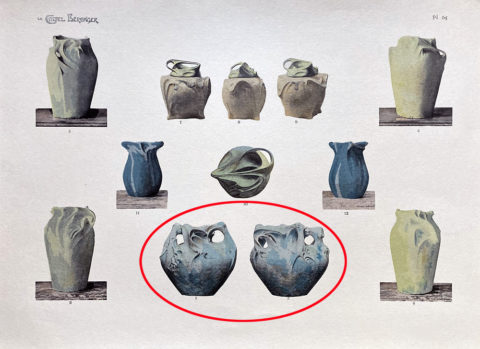

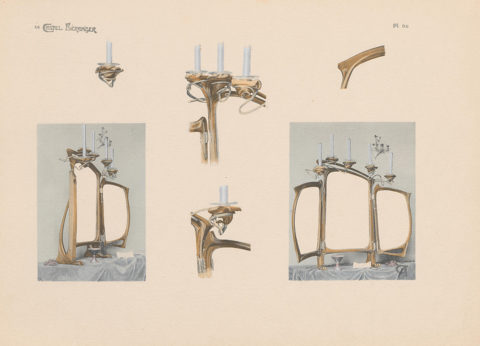

Dans le portfolio du Castel Béranger, édité à la fin de l’année 1898, la dernière planche (n° 65) est consacrée à différents modèles de vases qui sont reproduits sans avoir été mis à l’échelle. Ceux qui sont représentés aux quatre coins sont deux modèles différents en bronze doré (n° 3 et 5, n° 4 et 6). Les autres vases sont en céramique. La légende précise, pour le pot à tabac (n° 7, 8, 9, 10), « Pot à tabac en grès, couvercle en bronze », sans donner le nom du fabricant. Le petit pot (n° 11 et 12) est légendé : « Petit pot en grès[2] » sans nom de fabricant. Le grand vase (n° 1 et 2, cerclés sur la photo) est simplement légendé : « Grand vase à fleurs » sans indication de matériau ni de fabricant. Il comporte quatre anses joignant l’épaulement à un col resserré et qui ne sont pas symétriques.

Planche 65 du portfolio du Castel Béranger. Coll. part. Le « grand vase à fleurs » est cerclé.

Les céramistes auxquels Guimard a pu avoir recours à cette époque sont tout simplement ses fournisseurs pour le décor intérieur et extérieur du Castel Béranger. Il s’agit, d’une part d’Alexandre Bigot, et d’autre part de Gilardoni fils, A. Brault & Cie (la Tuilerie de Choisy-le-Roi). En dehors du Castel Béranger, Guimard a aussi collaboré avec ces deux entreprises : avec Bigot pour l’édition de décors de linteaux ; avec Gilardoni & Brault pour l’élaboration de leur stand à l’Exposition de la Céramique et des Arts du Feu de 1897. Nous excluons d’emblée Muller & Cie (la Grande Tuilerie d’Ivry) des possibles fabricants de ces vases puisque Guimard semble avoir cessé sa collaboration avec eux au moment de la construction du Castel Béranger. Les exemplaires de vases connus ne présentent d’ailleurs pas de marque Muller & Cie et n’ont pas reçu l’émaillage aux tons généralement assez vifs et brillants de la Grande Tuilerie d’Ivry.

Le seul document sur lequel il a été possible de retrouver le « grand vase à fleurs » est une photographie parue dans le supplément du Gil Blas en 1903, prise au sein du pavillon que Guimard avait édifié au Grand Palais à l’occasion de l’Exposition de l’Habitation en 1903. Mais la liste complète des participants à ce pavillon, publiée sur l’emballage des cartes postales « Le Style Guimard » éditées à cette occasion, ne mentionne aucun céramiste.

Le « grand vase à fleurs » dans le pavillon de Guimard à l’Exposition de l’Habitation au Grand Palais en 1903. Supplément du Gil Blas, octobre 1903. Coll. part.

Il est donc possible que ce grand vase n’ait été présent dans le pavillon que pour son aspect décoratif et non au titre d’objet en vente et encore en cours de production. Aucun exemplaire de ce grand vase n’est actuellement connu, ce qui pourrait signifier qu’il n’a pas été édité en série.

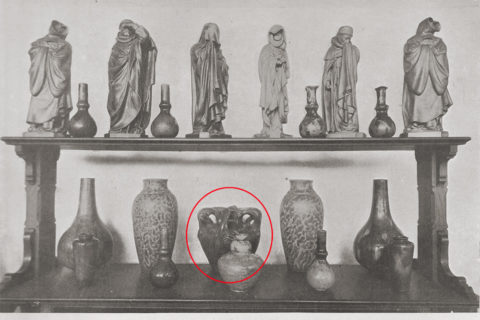

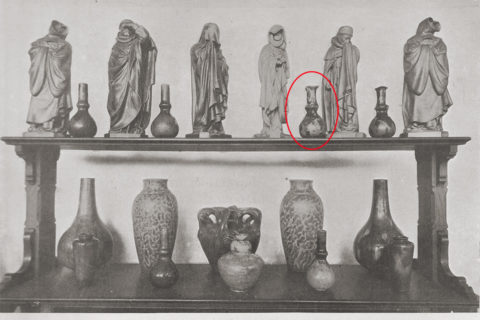

Un document plus ancien, puisqu’il date de l’Exposition Universelle de Paris en 1900, apporte d’autres informations. Il s’agit de la photographie d’un présentoir de produits artistiques exposés par Gilardoni & Brault. Ce présentoir serait passé inaperçu si cette photo n’avait été publiée dans le numéro spécial de la revue anglaise The Art Journal compilant ses articles consacrés à l’Exposition Universelle. Elle est légendée : « The Monks of Dijon[3] and some new designs in grès cerame ». Le texte de l’article précise qu’il s’agit de grès de l’entreprise Gilardoni & Brault.

Présentoir de produits artistiques de la tuilerie Gilardoni & Brault à l’Exposition Universelle de 1900. The Art Journal, 1900. Le petit vase Guimard/Gilardoni à deux anses et deux boucles est cerclé. Coll. part.

Sur l’étagère inférieure, se trouve un vase qui nous intéresse plus particulièrement et que nous nommerons le « petit vase Guimard/Gilardoni » par opposition au « grand vase à fleurs ». Leurs silhouettes sont suffisamment proches pour que nous supposions que le grand vase ait aussi été produit par Gilardoni & Brault. Ce petit vase dont les dimensions le font tenir dans un cube, présente déjà une certaine symétrisation. Le fait qu’il soit absent de la planche du portfolio du Castel Béranger indique qu’il a probablement été conçu après sa publication, vers 1899. Et son absence du pavillon Guimard à l’Exposition de l’Habitation, suggère qu’il n’était déjà plus commercialisé en 1903, Guimard préférant alors sans doute mettre en avant sa production pour la Manufacture de Sèvres. Même si son attribution à Guimard ne fait aucun doute dans notre esprit, il faut bien noter que nous ne connaissons aucun document ancien où son auteur est clairement désigné, que nous ne connaissons aucune photo où il apparait dans les ateliers ou au domicile de Guimard et qu’aucun des exemplaires connus ne porte de signature ou de monogramme de Guimard. Quelques exemplaires de ce petit vase sont en collections publiques ou privées, mais jusque récemment, nous n’avions pu en observer aucun de près.

Une photographie ancienne d’un exemplaire aujourd’hui non localisé montre une glaçure brillante en camaïeu[4] d’ocres.

Photographie d’un petit vase Guimard/Gilardoni à deux anses et deux boucles, glaçure brillante en camaïeu d’ocres, non localisé. Centre d’archives et de documentation du Cercle Guimard.

Une autre photographie du même vase, prise d’un peu plus haut montre clairement la présence de deux anses (à gauche et à droite) et de deux « boucles » au modelage complexe (devant et derrière).

Photographie d’un petit vase Guimard/Gilardoni à deux anses et deux boucles, glaçure en camaïeu, non localisé. Le tirage photographique a été inversé. Centre d’archives et de documentation du Cercle Guimard.

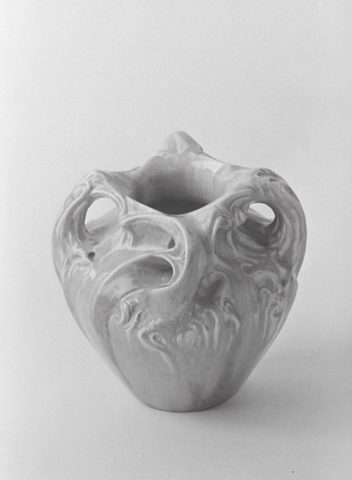

D’autres vases du même modèle sont connus, comme le vase ci-dessous qui est en collection publique à Canberra en Australie .

Petit vase Guimard/Gilardoni à deux anses et deux boucles, haut. 0,21 m. Coll. National Gallery of Australia, Canberra.

En dehors de ce modèle à deux anses et deux boucles, il existe deux autres variantes. L’une d’elles ne comprend que les deux boucles. Le seul exemplaire connu est au Detroit Art Institute qui le donnait jusqu’ici comme étant en faïence émaillée. Mais après discussion avec l’équipe de conservation, il est établi qu’il s’agit de grès.

Petit vase Guimard/Gilardoni à deux boucles. grès émaillé, haut. 0,232 m, long. 0,241 m, prof. 0,23.2 m. Coll. Detroit Art Institute, USA. Gift of Gilbert and Lila Silverman/Bridgeman Images.

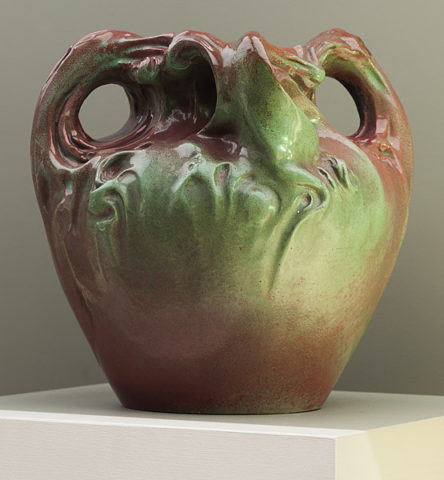

Une autre variante du petit vase Guimard/Gilardoni ne comprend que les deux anses. Elle n’est venue à notre connaissance que récemment, lorsque la maison de vente de Grasse a mis en vente en juin 2023 un vase à glaçure turquoise « dans le goût de Dalpayrat », assorti d’une toute petite estimation à 100-200 €. Comme les autres vases Guimard/Gilardoni, celui-ci n’avait ni monogramme « HG », ni marque de fabricant, ce qui limitait le nombre d’enchérisseurs potentiels lors d’une vente qui avait toutes les chances de passer inaperçue. Mais nous n’avons pas été les seuls à repérer ce vase et son estimation a été pulvérisée, à la grande stupéfaction du commissaire-priseur.

Vase mis en vente par l’Hôtel des Ventes de Grasse le 10 juin 2023, lot n° 210, « Dans le goût de Pierre-Adrien Dalpayrat (1844-1910) vase d’époque Art nouveau en céramique émaillée céladon à décor et anses naturalistes non signé, H. 24 cm (petits défauts d’émail) ». Photo Hôtel des Ventes de Grasse.

Afin de retrouver l’éclat des couleurs et la profondeur des motifs, un nettoyage adapté a été réalisé. Cette étape préliminaire a été complétée par une reprise des lacunes de l’émail, situées sur les éléments en ressaut du vase. Ces actions ont été menées par notre adhérente Clémence Rigaux, conservatrice-restauratrice de céramiques, nouvellement diplômée de Paris I Panthéon-Sorbonne.

Petit vase Guimard/Gilardoni à deux anses, avant restauration. Détail d’une anse montrant quelques défects. Photo Hôtel des Ventes de Grasse.

Dans l’étude technique d’un vase de ce type, les lacunes et les revers nous révèlent quelques informations intéressantes notamment pour la composition de la pâte et le travail de l’émail. Ainsi, il semblerait que le vase soit en grès, composé d’une pâte claire et assez fine, apparaissant à l’endroit des lacunes de l’émail. En retournant le vase, on comprend que les couleurs sont appliquées en couches épaisses, successives, lesquelles forment des masses avec des cratères et bubons. Ces épaisseurs situées sous le vase, sont le résultat des coulures des émaux sur la pièce. Les quatre encoches visibles sous le vase, indiquent l’emploi, au cours de la cuisson, de pernettes. Ces petits éléments en terre réfractaire de différentes formes, permettent de surélever la pièce dans le four. Ainsi, les effets de coulures de l’émail formant ce décor singulier, peuvent se vitrifier sans risquer d’adhérer aux plaques du four.

Petit vase Guimard/Gilardoni à deux anses, après restauration. Les petites surfaces ocre sans glaçure correspondent à l’emplacement des pernettes. Coll. part. Photo C. R.

Les actions de conservation-restauration menées sur le vase, ont également permis d’appréhender sa fabrication et de comprendre le processus créatif ayant engendré cette glaçure bicolore.

Une première couche d’émail aux tonalités bordeaux est obtenue avec des oxydes de fer. Elle est ensuite recouverte d’une seconde couche d’émail de couleur turquoise, à base d’oxydes de cobalt et/ou de cuivre[5]. Cette succession de couches appliquées au pinceau et frottées sur les zones en ressaut, donne un émaillage majoritairement turquoise avec une profondeur et des creux bordeaux. Ces deux couleurs font explicitement références aux couleurs traditionnelles dites céladon[6] et sang de bœuf, des céramiques asiatiques.

La cuisson de ce type d’émaux se situe entre 600 °C et 800 °C. Afin d’obtenir un aspect mat à légèrement satiné, les employés de l’atelier d’émaillage ont pu ajouter aux émaux, de la chaux, de l’oxyde de zinc, ou encore de l’argile[7].

Petit vase Guimard/Gilardoni à deux anses, après restauration. Coll. part. Photo C. R.

Notre hypothèse quant à la mise en forme du vase est la suivante : dans un premier temps, le corps a été réalisé en coulant la pâte dans un moule bivalve (composé de deux parties en plâtre, associées). La terre, mélangée à l’eau, est suffisamment épaisse pour ne former qu’une couche le long des parois du moule (voir schéma). Une fois l’eau évaporée, le corps peut être démoulé et les éventuelles barbes et défauts sont retirés à l’outil.

Travaillées à part, les anses ont été moulées pleines et ensuite ajoutées au corps du vase. La barbotine (un mélange de terre et d’eau) a permis d’associer les éléments entre eux. À l’aide d’outils divers, le céramiste a repris les « coutures » des différents éléments entre eux et préparé la pièce pour sa cuisson de dégourdi, laquelle a précédé la pose de la glaçure.

Par un heureux hasard, l’un de nos nouveaux adhérents possède un vase très proche du nôtre, mais dont les couleurs sont inversées et comparables au vase à deux boucles du Detroit Art Institute. La glaçure bordeaux y est très majoritaire, alors que la glaçure turquoise est restreinte aux reliefs. Ces deux vases forment donc une sorte de « positif » et de « négatif » d’un même modèle, décliné avec des émaux inversés.

Petit vase Guimard/Gilardoni à deux anses. Coll. part. Photo P. M.

Nous avons donc pu les comparer en les posant côte à côte, ce qui a permis de mettre en avant certaines caractéristiques intéressantes dans la production de céramiques de cette période, oscillant entre pièce unique et modèle de série.

Petits vases Guimard/Gilardoni à deux anses. Coll. part. Photos F. D.

Bien que similaires sur plusieurs points comme leur taille, leur forme générale, les anses, les couleurs des émaux et le style organique, ces vases ne sont pas tout à fait identiques. On constate en effet de multiples différences dans leurs reliefs et au niveau du traitement du vaisseau.

Petits vases Guimard/Gilardoni à deux anses. Photos F. D.

Cela signifie très probablement que ces nuances ont été travaillées avec une adjonction de matière sur le corps du vase préalablement moulé. Ainsi, à l’outil, le céramiste a pu creuser, relever ou adoucir les reliefs pour créer cet effet mouvant dans le décor, sans doute en s’appuyant sur un dessin ou un modèle en plâtre.

En revanche, les anses sont identiques sur les deux vases. Ceci corrobore l’idée qu’il s’agit bien d’éléments rapportés qui ont été moulés à part et appliqués sur le vase dans un second temps.

Anses des petits vases Guimard/Gilardoni à deux anses. Photos F. D.

L’hypothèse de l’utilisation d’un même moule pour le corps de ces deux vases nous suggère l’idée que Guimard a pu utiliser le moule d’un vase commun, lisse, préexistant chez Gilardoni & Brault et qu’il s’est chargé de modifier à sa guise le corps obtenu par l’ajout d’anses, de boucles et surtout de ses reliefs mouvementés. À l’appui de cette idée, nous avons l’exemple d’une telle démarche avec un soliflore de Guimard dont deux exemplaires étaient également sur le présentoir de Gilardoni & Brault à l’Exposition universelle de 1900.

Présentoir de produits artistiques de la tuilerie Gilardoni & Brault à l’Exposition Universelle de 1900. The Art Journal, 1900. L’un des deux soliflores Guimard/Gilardoni est cerclé. Coll. part.

Nous en connaissons un exemplaire qui appartient à l’un de nos adhérents.

Soliflore par Guimard, produit par Gilardoni & Brault avant 1900, sans signature ni marque, haut. 0,18 m. Coll. fMa.

Posés sur le même présentoir, quatre autres exemplaires de ce soliflore ont le même renflement à la base du col mais n’ont pas les reliefs mouvants caractéristiques de Guimard. Ce premier modèle lisse, très éloigné du style de Guimard, aurait ainsi subi une « guimardisation ». Il est possible que le « grand vase à fleurs » ait subi le même traitement.

Présentoir de produits artistiques de la tuilerie Gilardoni & Brault à l’Exposition Universelle de 1900. The Art Journal, 1900. Coll. part.

Si l’on compare les photographies connues des petits vases Guimard/Gilardoni à deux anses et deux boucles, ils semblent au contraire être identiques.

Petit vase Guimard/Gilardoni à deux anses et deux boucles avec glaçure en camaïeu de bleus. Haut. 21 cm. Coll. part.

Cela signifierait qu’un moule spécifique aurait été créé pour ce modèle afin d’en tirer une production en série. Le vase à deux anses et deux boucles présenté sur l’étagère de l’Exposition Universelle en serait un exemplaire, alors que les variantes à deux boucles ou à deux anses pourraient avoir été des exemplaires de recherche antérieurs, réalisés à l’unité. Les dimensions inférieures des vases à deux anses et deux boucles pourraient être dues au rétrécissement qu’entraine le surmoulage d’un modèle.

Petit vase Guimard/Gilardoni à deux anses et deux boucles avec glaçure en deux couches, céladon et bordeaux, sans signature. Haut. 0,222 cm, diam. max. 0,233 m. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.

Pendant la rédaction de cet article, un troisième vase Guimard/Gilardoni (ci-dessus), cette fois à deux anses et deux boucles, s’est présenté en vente à Auvers-sur-Oise[8]. Nous n’avons pas pu l’acquérir lors de cette enchère car son prix d’adjudication a dépassé le montant maximum que nous nous étions fixé, mais son nouveau propriétaire nous a fait la surprise de nous le « revendre » en abaissant son prix au niveau où nous avions dû décrocher. Nous lui en somme très reconnaissant car ce vase magnifique, dont l’état n’a nécessité qu’un simple nettoyage par Clémence Rigaux, complète de manière heureuse le vase turquoise.

Petit vase Guimard/Gilardoni à deux anses et deux boucles avec glaçure en deux couches, céladon et bordeaux, sans signature. Haut. 0,222 cm, diam. max. 0,233 cm. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.

Il possède une glaçure du même type que celle des vases à deux anses ou à deux boucles. Si notre hypothèse d’une antériorité de ces derniers était exacte, il pourrait donc s’agir d’un des premiers exemplaires du modèle à deux anses et deux boucles, avant que Gilardoni & Brault n’adopte des glaçures en camaïeu comme celles que nous présentons plus haut, peut-être plus aisément commercialisables.

Petit vase Guimard/Gilardoni à deux anses et deux boucles avec glaçure en deux couches, céladon et bordeaux, sans signature. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.

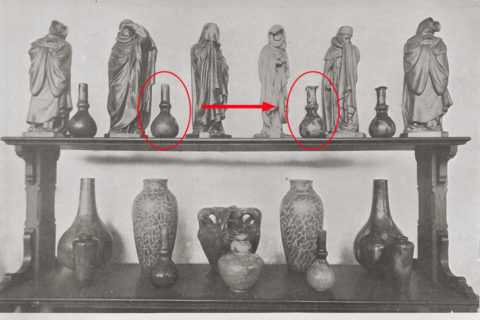

Contrairement aux autres vases que nous connaissons, il possède une marque peu visible au culot : une lettre « S » avec de grands empattements.

Petit vase Guimard/Gilardoni à deux anses et deux boucles avec glaçure en deux couches, céladon et bordeaux, sans signature. Marque au culot. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.

Frédéric Descouturelle, avec la participation d’Olivier Pons et de Clémence Rigaux, conservatrice-restauratrice du Patrimoine.

Nous remercions M. Paul Arthur, spécialiste de la céramique art nouveau qui nous a indiqué l’existence de certains des vases mentionnés dans l’article, ainsi que notre ami Francesco Mariani et M. Patrick Mathé pour son accueil et sa générosité.

Notes

[1] La Céramique et la Lave émaillée de Guimard, éditions du Cercle Guimard, 2022.

[2] Le grès (ou grès cérame) est une argile à forte concentration en silice cuite à haute température (entre 1200 °C et 1300 °C) permettant d’obtenir une vitrification partielle avec une céramique compacte, opaque, imperméable et très dure. Les pâtes utilisées par les manufactures et les céramistes à la fin du XIXe siècle étaient des pâtes artificielles comportant de l’argile naturelle, du kaolin, du feldspath et de la silice sous forme de quartz et de silex. En fonction de sa composition, sa couleur était ocre ou grisâtre, parfois presque blanche (grès porcelainé).

[3] Il s’agit de reproductions des pleurants des tombeaux des ducs de Bourgogne qui étaient originellement à la chartreuse de Champmol à Dijon et qui sont à présent reconstitués au musée des Beaux-Arts de Dijon. Des moulages des pleurants sont exposés à la Cité de l’Architecture à Paris. Deux exemplaires qui étaient selon toute probabilité des reproductions de Gilardoni & Brault avaient été placés sur des étagères au sein du Castel Henriette à Sèvres. Guimard en possédait un troisième.

[4] Ce type de glaçure est assez répandue sur les grès. Afin d’obtenir de la profondeur et un dégradé de couleurs, les émaux sont placés par superposition sur la céramique. Ils sont alors liquides, appliqués à la louche ou au pinceau, avec un temps de séchage à l’air libre entre chaque couleur. On pose les émaux foncés dans un premier temps, puis on superpose des couches plus claires. L’emploi d’une couche d’émail transparent, à la fusibilité plus importante lors de la cuisson, peut permettre à la couche inférieure de gagner, elle aussi, en fusibilité et ainsi, dans certains cas, de passer au travers de la couche d’émail supérieur et de créer des effets de camaïeu et de profondeur. Cette profondeur peut aussi être créée par l’adjonction de plusieurs couches d’une même couleur mais d’épaisseur différentes donnant également lieu à des nuances.

[5] RHODES, Daniel, Terres et glaçures, 2006.

[6] Ce terme désigne une glaçure chinoise destinée aux grès et qui est reprise dans les arts du feu européens entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. La couleur des céladons est due à la réduction des oxydes de la glaçure. La quantité de ces derniers, ainsi que la température de cuisson et la méthode de réduction, influencent la couleur de la céramique qui peut varier du vert grisâtre au bleu-vert. La cuisson en réduction limite l’apport en air dans le four, le carbone du feu utilisant alors l’oxygène des oxydes, réduit ceux-ci à l’état de métaux purs et changent les nuances des glaçures.

[7] RADA, Pravoslav, Les techniques de la céramique, Collection Techniques d’art, 1989.

[8]Vente Le Calvez & Associés à Auvers-sur-Oise, le 29/02/24, lot n° 15.

Les visites du mois de mars

Le Cercle Guimard vous propose deux nouvelles visites guidées et commentées pour ce mois de mars :

« Hector Guimard, architecte d’art »

Le dimanche 17 mars à 10h

Vestibule du Castel Béranger, vue vers la rue. Photo Appoline Jarroux.

&

« Le Marais et le nouveau Paris de 1900 »

Le samedi 30 mars à 10h

La synagogue de la rue Pavée, Hector Guimard, photographie de Maximilien Pascaud.

Les visites guidées sont au tarif unique de 20 euros par personne.

Pour réserver :

Merci de cliquer sur l’horaire qui vous convient :

Guimard, Riemerschmid et Thonet, une étonnante convergence pour le piètement d’une petite table

Dans cet article, nous revenons sur la petite table de Guimard qui s’est vendue le 22 novembre 2022 et qui a été acquise par le musée d’Orsay, pour nous intéresser plus spécifiquement à son piètement. Celui-ci est étonnamment proche d’une petite table de Riemerschmid, mais aussi d’une jardinière commercialisée par Thonet. Mais qui s’est inspiré de qui ?

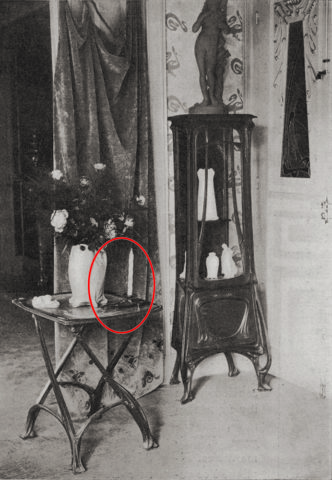

En septembre 1899, un cliché pris dans un appartement du Castel Béranger a paru au sein d’un article consacré au Castel Béranger dans la Revue de Arts décoratifs. Deux mois plus tard, il a à nouveau été publié, avec une meilleure qualité, dans le premier numéro de la Revue d’Art dont Guimard avait dessiné la couverture. Un article de Frantz Jourdain y présente des créations récentes de Guimard en matière de mobilier. On y trouve en particulier une vitrine[1] et une petite table au piètement singulier sur laquelle est posée, à gauche un petit sujet de Carpeaux (une femme endormie), au centre un vase[2] réalisé en collaboration avec Edmond Lachenal, et à droite un bougeoir[3].

Cliché paru dans la Revue de l’Art n° 1, novembre 1899. Coll. part.

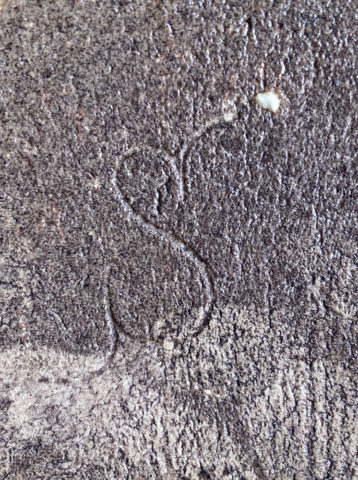

Sa vente en novembre 2022 a permis d’en avoir de meilleures images.

Petite table de Guimard, 1899. Haut. 0,609 m, long. 0,657 m, prof. 0,537 m. Photo Sotheby’s / Art Digital Studio.

Le piètement et le cadre du plateau sont en noyer avec un décor sculpté très fouillé comprenant plusieurs ajours, tandis que le plateau reçoit un placage marqueté en ronce de noyer, de bouleau, d’érable et de sycomore, avec sur un fond de loupe, des lignes sinueuses encadrant quatre quartiers symétriques très inhabituels puisque leur partie centrale est une tranche transversale.

Petite table de Guimard, 1899. Photo Sotheby’s / Art Digital Studio.

Deux éléments en nacre, dont un représentant le monogramme de Guimard, complètent la marqueterie du plateau.

Petite table de Guimard, 1899. Photo Sotheby’s / Art Digital Studio.

Cette table a été montrée au public en 1933 à l’exposition Le Décor de la vie sous la IIIe République de 1870 à 1900 au Musée des Arts Décoratifs comme le prouve l’étiquette placée sous le plateau.

Petite table de Guimard, 1899. Sotheby’s / Art Digital Studio.

Exposition Le Décor de la vie sous la IIIe République de 1870 à 1900 au Musée des Arts Décoratifs en 1933. La petite table de Guimard est entre une vitrine de Guimard (dans le coin) et le pupitre d’Alexandre Charpentier. Coll. part.

Ce modèle de table avait dû particulièrement plaire à Guimard car dix ans après sa création il a conçu une autre table de structure semblable pour le salon de son hôtel particulier au 122 avenue Mozart. Dans la même démarche, il a aussi recréé pour son salon une vitrine proche de celle publiée dans la Revue d’Art[4].

Salon de l’hôtel Guimard, photographie d’époque. La petite table se trouve à droite, entre les deux fauteuils. La vitrine est tout à droite. Coll. part.

Cette table a également fait partie d’une exposition présentant des créations de Guimard. Malheureusement, pour l’instant, nous en ignorons encore la date et la localisation.

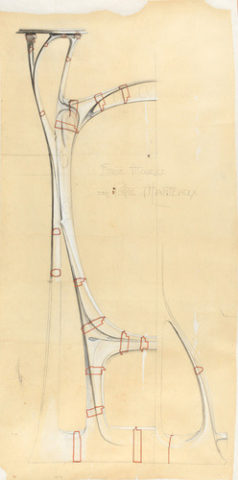

Petite table de Guimard, 1909, faisant partie du salon de l’hôtel Guimard. Exposition inconnue. Photo Ministère de la Culture (France), Médiathèque du patrimoine et de la photographie, diffusion RMN-GP.

Elle est passée en vente en 2012, ce qui a permis de constater a posteriori les différences avec le modèle de 1899 qui illustrent l’assagissement du style de Guimard autour de 1910 : le piètement et le cadre du plateau sont en poirier et non plus en noyer, avec un décor sculpté plus raffiné, moins nervuré et sans ajours ; le plateau n’est plus marqueté mais revêtu d’un simple placage de loupe de noyer en quatre quartiers symétriques ; la signature de Guimard est cette fois gravée sur la bordure du plateau avec la date 1909. Si les dimensions de son plateau sont proches de celles de la table de 1899, la nouvelle table est légèrement moins rectangulaire et plus haute d’une dizaine de centimètres.

Petite table de Guimard, 1909, faisant partie du salon de l’hôtel Guimard. Haut. 0,70 m, long. 0,62 m, prof. 0,55 m. Vente du 09/06/2010. Photo Aguttes.

L’intérêt de ces deux modèles de tables réside tout particulièrement dans leur piètement qui n’a pu être imaginé que par un plasticien et non par un praticien du bois tant sa structure est contraire aux règles les plus élémentaires de la construction des meubles. De chaque pied part un montant qui rejoint le coin supérieur placé à sa gauche et non celui qui est à son aplomb. La finesse de ces montants et surtout leur obliquité donnent en effet une impression de dangereuse fragilité qui est à peine compensée par la présence des traverses horizontales sous le plateau et par les lignes arquées qui partent un peu au-dessus de chaque pied pour rejoindre le montant placé à droite au tiers de sa hauteur.

Guimard a aussi expérimenté les montants obliques pour la tablette inférieure d’une sellette contemporaine de la petite table de 1899. Mais protégé par les quatre montants principaux de la sellette, ce soutien de la tablette semble moins périlleux.

Sellette. Cliché paru dans la Revue de l’Art n° 1, novembre 1899. Coll. part.

Historiquement, une structure de piètement comparable à celle des petites tables est très rare. On connait bien les pliants ou ployants dérivés des modèles antiques en X. Cependant, si leurs montants sont bien obliques, ils se croisent dans le même plan.

Ployants de la comtesse d’Artois, attribués à Nicolas-Quinibert et Toussaint, vers 1773, hêtre sculpté et doré. Photo Artus enchères.

Plus proche des tables de Guimard, mais bien antérieure, la coiffeuse qu’Antoni Gaudí a conçu pour Isabel Güell est un meuble pré Art nouveau des plus curieux. Gaudí l’a dotée d’un pied avant droit qui soutient une petite tablette et dont les deux montants se croisent dans des plans parallèles.

Coiffeuse du palais Güell, 1886-1889. Collection Güell de Sentmenat. Photo © MNAC, Barcelona, 2022.

Leur souplesse fait penser à la démarche d’un félin avec un mouvement qui va donc de haut en bas, alors qu’au contraire, les montants des tables de Guimard donnent l’impression d’un mouvement ascendant. Cette impression est d’une part due à leur assimilation à une arborescence, ancrée dans le sol et s’élevant vers le ciel et d’autre part à leurs lignes tendues qui évoquent un ressort.

Petite table de Guimard, 1899. Photo Sotheby’s.

Plus tardif que la coiffeuse Güell et très probablement postérieur à la petite table de Guimard de 1899, un panier à tricot dont ni l’auteur ni la date de création ne sont connus, est bien de style Art nouveau. Il présente également de fins montants obliques aux courbes dynamiques. En se croisant là aussi dans ses plans parallèles, ils ne confèrent pas au panier l’impression de fragilité que présentent les petites tables de Guimard.

Panier de tricot. Auteur et date inconnus. Coll. et photo Robert Zehil.

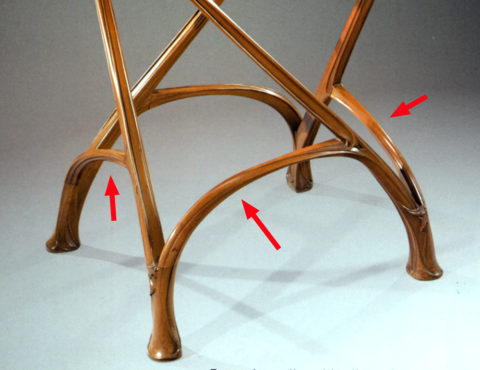

Conscient de la fragilité de sa structure (ou guidé par un modèle comme nous le verrons plus loin), Guimard a relié les montants de ses petites tables par des lignes arquées qui se détachent des pieds et viennent s’insérer à leur tiers inférieur. Ce sont des transpositions organiques des fameuses « jambes de force » en fonte préconisées par Viollet-le-Duc pour soutenir des plafonds ou des voûtes de grandes dimensions[5]. Il réutilisait là des éléments de charpente traditionnels qui, posés en oblique, permettent de raidir une structure.

Petite table de Guimard, 1899. H. 69, l. 65,7, P. 53,7 cm. Photo Sotheby’s / Art Digital Studio.

Sous une forme réduite, ces jambes de force sont devenues très fréquentes dans le mobilier art nouveau français où elles permettaient de remplacer une entretoise tout en assimilant le meuble à des troncs d’où sont issues des branches.

Chaise d’Eugène Gaillard présentant des jambes de force sur la face antérieure et les faces latérales du piètement, c. 1900, Milwaukee Art Museum. Photo F. D.

On comprend qu’au-delà de l’admiration esthétique qu’elles pouvaient susciter, les deux tables de Guimard avaient peu de perspectives d’avenir, du moins avec les techniques traditionnelles de l’ébénisterie. Mais il n’est pas étonnant de trouver une disposition semblable chez le fabricant de mobilier germano-autrichien Thonet dont les techniques de fabrication étaient tout autres.

L’entreprise a été fondée par Michael Thonet (1796-1891) avant de passer à ses fils. Thonet a développé et perfectionné puis industrialisé une technique totalement différente de la menuiserie traditionnelle. Son principe est d’étuver des montants de hêtre, ce qui amollit leurs fibres, puis de les cintrer sur des moules métalliques. Au séchage, les bois conservent la forme arquée qui leur a été donnée. Ils sont ensuite assemblés par vissage. Les meubles ainsi obtenus sont légers mais solides, aptes à équiper les lieux publics comme les cafés et les salles de spectacle, voire certaines pièces secondaires des intérieurs bourgeois mais peu les pièces de réception.

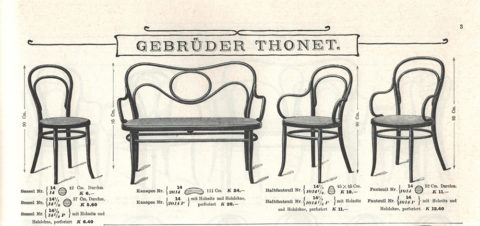

Salon n° 14 , chaise (6 Mark-or), canapé (24 Mark-or), fauteuil (19 Mark-or), catalogue Thonet 1904, p. 3. Coll. part.

Remarquée à l’Exposition de Londres en 1851, la production de Thonet a dès lors rencontré un succès toujours plus important, bientôt concurrencée après l’expiration de ses brevets par d’autres fabricants, comme Kohn à Vienne.

Berceau par Jacob & Josef Kohn, c. 1870. Photo Sailko, CC BY-SA 3.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons.

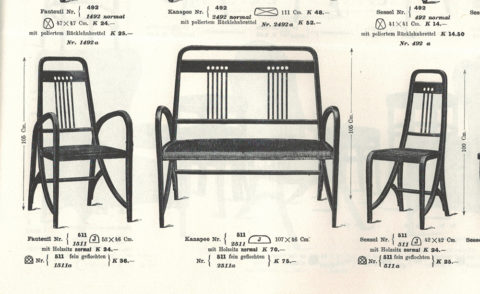

Les meubles Thonet ont parfois — et en particulier dans la littérature anglo-saxonne — été présentés comme des précurseurs du mobilier art nouveau, en raison de leurs courbes et aussi du versant social qu’a pu avoir l’Art nouveau qui a souvent prôné — sans vraiment la réaliser — une alliance entre l’art et l’industrie. Cette opinion est sans doute inexacte, du moins pour l’Art nouveau des pays latins. La technique même des meubles Thonet a bien induit une esthétique nouvelle mais ses courbes ne sont pas celles, ouvertes et en coup de fouet, développées par Victor Horta et reprises par les créateurs de sa génération. En raison de la juxtaposition des pièces de bois, la ligne des meubles Thonet n’est pas continue ce qui contredit l’idée d’un tout organique que l’on retrouve chez la plupart des créateurs art nouveau. Toutefois, après 1900, quelques rares modèles de Thonet semblent bien avoir été inspirés par les lignes de certains meubles de style Art nouveau français. Dans ce cas, on retrouve bien une ligne continue qui parcourt les sièges.

Salon de style Art nouveau français, catalogue Thonet 1904, p. 60, n° 7613, 7813, 7513. Coll. part.

Fauteuil Thonet n° 17613. Coll. part. Photo K. R.

Mais si une certaine convergence a donc bien existé, elle s’est plutôt faite après coup avec l’évolution de l’Art nouveau vers des formes plus géométriques et moins naturalistes. En Autriche, à partir de 1905, plusieurs artistes de la Sécession viennoise comme Josef Hoffmann et Koloman Moser ont collaboré avec l’entreprise Kohn, pour concevoir des meubles modernes déjà très éloignés de l’Art nouveau tel qu’il s’entendait quelques années plus tôt en France. Une évolution semblable a eu lieu chez Thonet.

Salon de style Art nouveau germanique, catalogue Thonet, supplément 1905-1906, p. 119, n° 1511, 2511, 511. Coll. part.

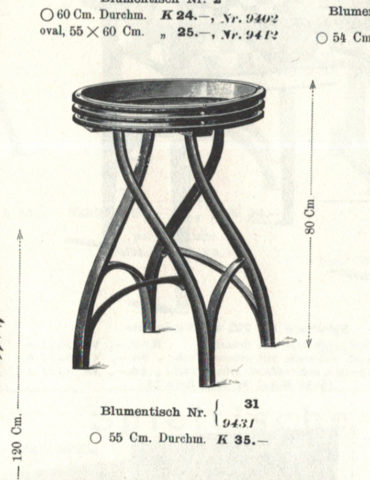

Pourtant, le piètement d’un modèle de jardinière de Thonet offre une troublante similitude avec celui de ces deux petites tables de Guimard.

Jardinière Thonet. Coll. part., photo F. D.

L’étiquette de la marque Thonet collée sous son plateau caractérise une large plage temporelle, entre 1888 et 1922.

Jardinière Thonet. Coll. part., photo F. D.

Mais on peut retrouver cette jardinière dans le catalogue Thonet de 1904 au n° 9431. Il n’est cependant pas aisé de déterminer la date de sa création car nous ignorons à partir de quelle année elle est apparue dans le catalogue.

Jardinière, catalogue Thonet 1904, p. 72, n° 9431, 35 Mark. Coll. part.

Son piètement diffère cependant un peu de celui des petites tables de Guimard. Tout d’abord, les proportions sont différentes et la jardinière en étant moins large donne une impression de moindre fragilité. Ensuite, sur les tables de Guimard les montants obliques vont de droite à gauche en s’élevant alors que sur la jardinière de Thonet, ils vont de gauche à droite[6]. Enfin, sur les tables de Guimard ils restent dans un plan vertical, alors que sur la jardinière de Thonet ils se rapprochent du centre où ils sont réunis par une entretoise en croix et non rectangulaire.

Jardinière Thonet. Coll. part., photo F. D.

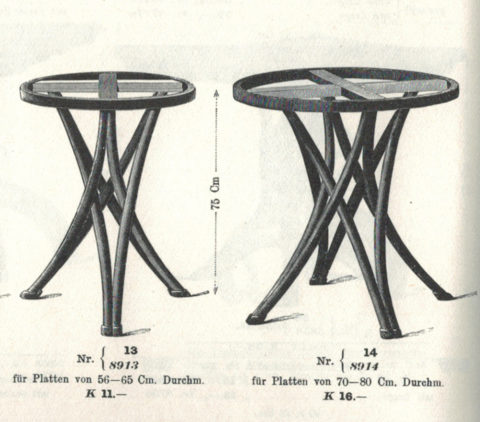

Cette jardinière n’était pas la seule a avoir un piètement non conventionnel qui aurait été complexe à réaliser avec les techniques traditionnelles de menuiserie mais non avec le hêtre étuvé. Par exemple, pour ces deux piètements de tables, chacun des trois ou des quatre pieds se dédouble pour aller en oblique vers le coin supérieur à sa gauche et à sa droite.

Piètements de tables, catalogue Thonet 1904, p. 66, n° 8913, 8914. Coll. part.

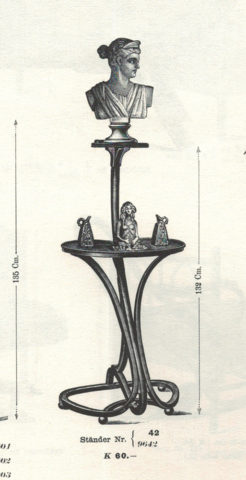

Pour cette sellette, les montants soutenant les tablettes sont obliques et ont une certaine parenté avec ceux qui soutiennent la tablette de la sellette de Guimard (cf. plus haut).

Sellette, catalogue Thonet 1904, p. 73, n° 9642. Coll. part.

De même, chez Kohn, en 1902, le viennois Gustav Siegel (1880-1970) a créé ce modèle de sellette tripode dont les pieds se croisent dans des plans parallèles (comme nous l’avons vu plus haut pour les pieds de la coiffeuse Güell de Gaudí et pour les montants du panier à tricot).

Sellette par Gustav Siegel, édité par Kohn en 1902. Coll. part., photo K. R.

Il peut être flatteur pour Guimard de penser que les dessinateurs de Thonet ont pu s’inspirer des photos de ses meubles parus dans la presse en 1899. Ils auraient ainsi pu les transformer en des produits commerciaux robustes avec d’autant plus de facilité que la technique utilisée par leur firme permettait une réalisation aisée. Mais il est plus raisonnable de croire que c’est plutôt Guimard qui a pu reprendre des idées glanées sur un catalogue Thonet. Il est d’ailleurs avéré que la technique du bois étuvé l’a intéressé puisqu’il l’a employée épisodiquement sur son propre mobilier. On trouve en effet cette précision sur certains catalogues des expositions auxquelles il a participé. Il semble s’en être servi principalement pour les meubles de petites dimensions comme certaines chaises. Autre indice, nous savons que Victor Horta, avec lequel Guimard était en relation suivie pendant les premières années de sa conversion à l’Art nouveau, était profondément intéressé par les meubles Thonet. Avant de concevoir son propre mobilier, il avait meublé la salle à manger de son hôtel particulier de la rue Américaine à Bruxelles avec du mobilier Thonet.

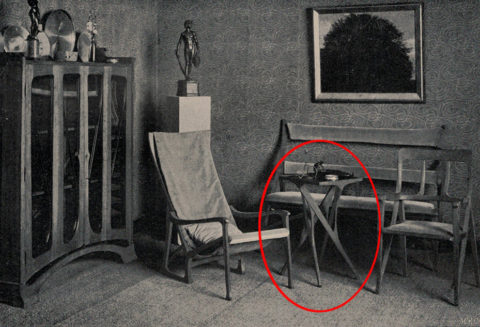

Une autre troublante coïncidence dans la construction du piètement peut être relevée sur une petite table qui faisait partie de la salle de musique[7] présentée par le munichois Richard Riemerschmid (1868-1957) à l’Exposition d’art allemand à Dresde en 1899. Des photos en ont été publiées dans la revue allemande Dekorative Kunst ainsi que dans sa version française, L’Art Décoratif, en juin 1899.

Richard Riemerschmid, salon de musique, Exposition d’art allemand à Dresde en 1899, L’Art Décoratif, juin 1899. Coll. part.

Richard Riemerschmid, vue partielle du salon de musique à l’Exposition d’art allemand à Dresde en 1899, avec la table en version a quatre pieds. L’Art Décoratif, juin 1899. Coll. part.

Cette table de Riemerschmid a également existé en version à trois pieds mais celle qui nous intéresse est sa version à quatre pieds, comme celles de Guimard. Sans décor sur le plateau, ni sculpture sur le piètement, elle est beaucoup plus économique et aussi plus moderne.

Richard Riemerschmid, table du salon de musique de l’Exposition d’art allemand à Dresde en 1899, chêne et padouk. Vente Quittenbaum 11/12/2012. Photo Artnet, droits réservés. Dim. Haut : 0,749 m, larg. 0,415 m, prof. 0,41.5 m.

Si on la compare à celles de Guimard, ses pieds rectilignes disposés en biais, rejoignent le plateau, non pas au niveau du coin suivant, mais au milieu du côté qui suit ce coin. Quant aux jambes de force qui joignent les pieds entre eux, elles ne sont pas arquées presque horizontalement mais pratiquement verticales et placées plus haut. Alors que les pieds sont découpés dans une planche d’épaisseur constante, ces jambes de forces sont tridimensionnelles pour accomplir une torsion d’un quart de tour. Un peu plus haute, mais surtout moins large que celles de Guimard, la table de Riemerschmid donne une impression d’élévation dynamique plus forte.

S’il est pratiquement certain que Riemerschmid n’a pas vu la table de Guimard avant sa publication en septembre 1899, il est presque sûr que, de son côté, Guimard a vu la photographie de la table de Riemerschmid en juin 1899. Mais le délai de trois mois entre les deux publications nous parait trop court pour qu’il ait eu le temps d’en concevoir, faire exécuter et publier sa propre version. Nous émettons donc l’hypothèse d’une conception quasi-simultanée, sans doute toutes deux stimulées par les créations de Thonet, avec une version volontairement épurée et partiellement exécutée à la machine chez Riemerschmid, tandis que Guimard préférait créer un meuble d’exception, exécuté de manière traditionnelle et dont la fragilité dérangeante participe à la séduction qu’il opère sur l’observateur.

Frédéric Descouturelle avec la participation d’Olivier Pons

Nous remercions vivement les lecteurs qui nous ont écrit et qui nous ont permis d’améliorer et de compléter notre article après sa première publication :

Françoise Aubry, ancienne conservatrice du musée Horta, nous a rappelé que, dans un premier temps, Horta avait meublé sa propre salle à manger de la rue Américaine par du mobilier Thonet.

Koen Roelstraete nous a indiqué l’existence de la sellette de Gustav Siegel éditée par Kohn en 1902 dont il nous a fourni une photographie. Il nous a également fourni une photographie d’un fauteuil n° 17613 de Thonet.

Robert Zehil nous a envoyé une photographie du panier à tricot d’auteur inconnu qui figure dans sa collection.

Benjamin Subtil a très heureusement corrigé notre plus sérieuse omission en nous soumettant les deux modèles de petites tables de Riemerschmid datant de 1899.

Notes :

[1] Cette vitrine est proche de celle qui a été donnée en 1949 au musée de l’École de Nancy par Adeline Oppenheim-Guimard.

[2] Cf. notre article du 18 mai 2018.

[3] Ce bougeoir a été acheté par le Cercle Guimard en 2022. Nous l’avons présenté à l’Assemblée Générale de 2023 et il a fait l’objet d’un article.

[4] Cette vitrine a été acquise par notre partenaire Hector Guimard Diffusion en 2019.

[5] Viollet-le-Duc, Eugène, Entretiens sur l’architecture, XIIe entretien, 1863-1872.

[6] Notons que sur le dessin du catalogue Thonet, les pieds sont orientés dans l’autre sens.

[7] Cette salle a signalé Richard Riemerschmid comme l’un des designers allemands moderne les plus remarquables et son talent a été confirmé l’année suivante à l’Exposition Universelle de Paris avec « la chambre de l’amateur d’art ».

Un portemanteau de Guimard

En juin 2023, alertés par des amis, nous nous sommes rendus à Reims à la salle des ventes de la Porte de Mars (Collet-Lumeau) pour photographier un « portemanteau de style Art nouveau » non signé et qui allait être mis aux enchères. Son image nous était familière puisqu’il n’était autre qu’un doublon du portemanteau Coilliot qui se trouve à présent au Detroit Institute of Art (Michigan). Mais les belles histoires de meubles exceptionnels vendus pour une bouchée de pain sont bien rares et, à notre arrivée, le commissaire-priseur et son associée avaient déjà été mis au courant du nom de son concepteur et de la valeur qu’ils étaient en droit d’en espérer. La décision avait été prise de le retirer de la vente prévue afin d’organiser la publicité de sa future remise en vente et même de faire les frais d’un expert. Ils nous ont néanmoins aimablement laissé le photographier.

Portemanteau Guimard, en juin 2023 dans les locaux de la maison de vente de la Porte de Mars à Reims. Photo F. D.

Il n’existe pas vraiment de nom satisfaisant pour désigner ce type de meuble multifonctionnel puisqu’outre sa fonction de portemanteau, il fait également office de porte-chapeaux, porte-cannes et porte-parapluie et est généralement pourvu d’un miroir afin d’inspecter son allure avant de sortir. Certains possèdent aussi une petite boîte où l’on range le nécessaire pour cirer les chaussures. Par simplification, nous retiendrons le terme de « portemanteau »[1]. Obligatoirement placé à proximité immédiate de la porte d’entrée de la maison ou de l’appartement, il doit avoir le moins d’encombrement possible. Seules certaines vastes demeures pouvaient accueillir un meuble d’antichambre comprenant aussi un canapé.

À Reims, nous avons eu tout le loisir d’examiner le meuble afin de pouvoir le comparer à celui du Detroit Institute of Art. Ce dernier est désormais bien éloigné de nous géographiquement mais une belle photo ainsi qu’une petite video commentée par Graham W. J. Beal, le directeur du musée, permet de l’apprécier correctement. Ils ont bien la même structure mais présentent aussi d’importantes différences. Les plus visibles sont bien sûr les quatre plaques de lave émaillées qui, sur l’exemplaire de Detroit, remplacent les panneaux sculptés de l’exemplaire de Reims. Ces plaques aux dessins particulièrement élégants et d’une coloration discrète ont été produites par l’entreprise parisienne d’Eugène Gillet d’après un carton fourni par Guimard. Il n’est pas étonnant que ce dernier ait choisi d’utiliser la lave émaillée, un matériau presque inaltérable, pour un meuble moins abrité qu’un autre puisque sa fonction nécessite de le placer près d’une porte d’entrée. De plus, la lave émaillée s’imposait tout naturellement pour Coilliot[2] puisque ce matériau a été utilisé en abondance pour la façade de sa maison du 14 rue de Fleurus à Lille, ainsi qu’à l’intérieur. Cependant, étant donné que Louis Coillot résidait en fait dans l’immeuble de la rue Fabricy qui est connexe à celui de la rue de Fleurus, la localisation exacte du portemanteau reste incertaine.

Detroit Institute of Arts, USA © Detroit Institute of Arts/Gift of Gilbert and Lila Silver¬man/Bridgeman Images.

La menuiserie en acajou est pratiquement identique sur les deux meubles. Seule la jonction supérieure des deux montants arqués qui relient l’avant du logement du bac aux montants latéraux est plus individualisée sur l’exemplaire de Detroit. Contrairement à l’exemplaire de Reims, la glace de celui de Detroit est biseautée, mais rien n’indique que, dans un cas comme dans l’autre, la glace en place soit celle d’origine. Le nombre de patères est différent : trois pour Detroit et quatre pour Reims. La configuration de l’exemplaire de Detroit est probablement celle d’origine et, au contraire, c’est la configuration à quatre patères qui a sans doute fait l’objet d’une demande spéciale. En effet, dans ce dernier cas, même si les deux patères latérales donnent de loin l’impression de venir se loger idéalement sur des petits emplacements délimités par de légers reliefs arrondis, lorsqu’on s’approche, on se rend compte que ces zones ne sont pas planes, ce qui diminue la surface de contact entre le bois et les patères. Enfin, les deux exemplaires comportent bien un bac en tôle de zinc, accessoire indispensable pour recevoir les parapluies et les cannes. Il est plus haut sur l’exemplaire de Detroit.

La structure de ces portemanteaux était connue par un dessin à grandeur d’exécution conservé au Musée d’Orsay dans le fonds Guimard. La seule inscription qu’il porte est « Étude modelée d’un Porte Manteaux », sans indication de date ni de commanditaire. Sur ce dessin les deux tablettes supérieures ne sont pas jointes comme c’est le cas sur les exemplaires de Detroit et de Reims.

Dessin pour le portemanteau, mine de plomb et rehauts d’aquarelle sur papier fort, haut. 2,37 m, larg. 1,17 m. Musée d’Orsay, fonds Guimard, GP 1385, © RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski.

L’absence de signature de Guimard sur les deux exemplaires n’est pas étonnante car avant de posséder ses ateliers de l’avenue Perrichont, il ne l’apposait que rarement sur ses productions. Dans le cas de Louis Coilliot le nombre de commandes passée à Guimard a été considérable à partir de 1898 et au moins jusqu’en 1903. Mais pour le portemanteau de Reims, le vendeur n’a malheureusement pas été capable de fournir d’indications concernant son origine et la commande dont il aurait pu faire partie. Faute de documents précis, la datation de ces deux portemanteaux (dont on imagine qu’ils ont été créés dans le même temps ou à très peu de distance) ne peut être déterminée avec certitude. Cependant l’évolution stylistique de Guimard a été si rapide dans les premières années qu’il est quand même possible d’en donner une approximation.

On connait peu d’autres exemples de meubles similaires dans son œuvre. Le plus ancien, asymétrique, à la fois néogothique et naturaliste, date de 1894 ou 1895[3]. Il est habituellement donné comme provenant de l’hôtel Delfau mais les informations relatives à son premier achat indiquent qu’il proviendrait plutôt de l’hôtel Jassedé construit par Guimard en 1893.

Portemanteau par Guimard, vers 1894-1895. Coll. Musée d’Orsay. Photo Auction France.

Quelques années plus tard, vers 1898, Guimard a conçu ce portemanteau en bois de Jarrah arborescent et asymétrique dans un style résolument art nouveau où les lignes droites ont disparu. Il l’a fait photographier au sein du Castel Béranger et le cliché est paru dans l’article d’Édouard Molinier dans Art & Décoration en mars 1899. Sa localisation actuelle est inconnue.

Portemanteau par Guimard, vers 1898. Cliché paru dans Art & Décoration mars 1899, p. 81. Coll. part.

Le portemanteau qui nous intéresse ici est la troisième occurrence de ce type de meuble. Il est devenu symétrique, la fougue des premières années ayant cédé le pas à la recherche d’élégance.

Portemanteau par Guimard. Photo salle des ventes Collet-Lumeau à Reims.

Ses tablettes hautes fixées sur de fins montants se dédoublant font penser aux candélabres des portiques des entourages découverts du métro qui adoptent des lignes courbes semblables se penchant vers l’intérieur à leur extrémité. La traverse supérieure de la glace du portemanteau joue le même rôle que le porte-enseigne du portique du métro.

Portique d’un entourage découvert du métro (installés seulement à partir de 1901). Dessin F. D.

Ces tablettes hautes se retrouvent sur d’autres meubles de Guimard à partir de 1900. C’est le cas d’une paire de vitrines de l’agence de Guimard dont la photographie est parue en novembre 1899 dans le premier numéro de la Revue d’Art.

Vitrine du bureau des dessinateurs de l’agence de Guimard au Castel Béranger. La revue d’Art n° 1, novembre 1899.

C’est aussi le cas des étagères du stand du parfumeur Millot à l’Exposition Universelle de 1900 et du buffet de la salle à manger de la maison Coilliot qui a été aménagée vers 1900[4]. Étant donné le fait qu’un des deux portemanteaux ait été destiné à Louis Coilliot, 1900 est donc la date la plus probable de leur création.

Buffet de la salle à manger de la maison Coilliot à Lille, vers 1900. Photo Henri Guarner/La Voix du Nord.

On trouve pourtant encore ces tablettes hautes sur une vitrine datée cette fois avec certitude de 1902.

Vitrine, signée et datée 1902. Coll. part. Photo maison de vente Ferri & Associés, Paris.

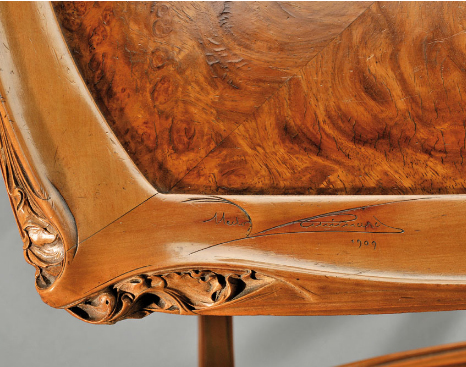

Les patères en laiton sont indéniablement les éléments les plus séduisants de ces portemanteaux. Elles ont une profondeur assez inhabituelle qui peut engendrer un important porte-à-faux si on y suspend un manteau assez lourd. Il a donc été prévu de renforcer la fixation de leurs quatre vis en mettant en place des tubes métalliques qui traversent le bois de part en part. Leur forme très complexe implique qu’elles ont été réalisées au moyen de la technique de la fonte à cire perdue. Guimard leur a donné une forme souple et même agressive car on peut facilement y voir la tête redressée d’un cobra prêt à attaquer.

Patère du portemanteau Guimard, en juin 2023 dans les locaux de la maison de vente de la Porte de Mars à Reims. Photo F. D.

Patère du portemanteau Guimard. Photo salle des ventes Collet-Lumeau à Reims.

Patère du portemanteau Guimard après nettoyage. Photo Fabien Choné.

Mais une des caractéristiques les plus intéressantes de ce meuble n’a jusqu’à présent pas fait l’objet de commentaires. Il s’agit de la façon à la fois élégante et désinvolte avec laquelle Guimard a conçu la ceinture métallique permettant de recevoir les cannes et les parapluies. Il a tout d’abord utilisé un simple fer laminé en U qui a été cintré et dont les bords ont été découpées et pliés aux deux extrémités. Des platines de fer découpées ont été soudées au bord inférieur et au fond du fer en U pour l’accrocher avec solidité à la menuiserie. Ensuite, un simple fil de fer a été soudé à la platine supérieure et, après avoir parcouru une boucle sur le montant latéral du portemanteau, il est venu s’insérer dans le fond du fer en U. Ce faisant, il apporte un relief qui renforce l’intérêt visuel de cette ceinture,

Portemanteau Guimard, en juin 2023 dans les locaux de la maison de vente de la Porte de Mars à Reims. Photo F. D.

tout en masquant les insertions par vis d’une simple lame de fer placée du côté intérieur de la ceinture. Cette lame a été pliée à de multiples reprises pour former des encoches pouvant recevoir les cannes et les parapluies.

Portemanteau Guimard, en juin 2023 dans les locaux de la maison de vente de la Porte de Mars à Reims. Photo F. D.

Malgré la découpe artistique des platines latérales et la boucle terminale du fil de fer, l’utilisation de ces matériaux industriels contraste avec la finesse des sculptures de l’acajou obtenue par un travail artisanal de qualité. Elle est pourtant caractéristique de la manière dont Guimard traite habituellement le fer en se refusant à faire exécuter des travaux de ferronnerie d’art pour mieux mettre en valeur le design de ses créations.

Portemanteau par Guimard, haut. 2,12 m, larg. 1,37 m. Photo salle des ventes Collet-Lumeau à Reims.

Remis en vente à Reims, le 19 novembre 2023, le portemanteau a été acheté pour 57 340 € (avec les frais de vente) par Hector Guimard Diffusion, notre partenaire pour la création d’un espace muséal dédié à Guimard au sein de l’Hôtel Mezzara. Il y figurera dans l’entrée pour accueillir les visiteurs.

Frédéric Descouturelle

Nous remercions Fabien Choné pour les précisions concernant la disposition et l’accrochage des patères.

Notes

[1] Nous récusons le terme de « vestiaire » abusivement utilisé par le marché de l’art ; un vestiaire étant soit une pièce entière, soit un casier fermant à clé.

[2] Cf. notre ouvrage La Céramique et la Lave émaillée de Guimard, éditions du Cercle Guimard, 2022.

[3] Date de sa présentation au Salon de la SNBA et de sa publication dans le portfolio de La Décoration Ancienne et Moderne, 3e année, pl. 86. Il est alors désigné comme un « porte-parapluie ».

[4] Même si une photo ancienne de ce buffet, non encore mis en place, n’a été publiée qu’en septembre 1901 dans la revue Le Mois.

Les visites du mois de février

Le Cercle Guimard vous propose deux nouvelles visites guidées et commentées pour ce mois de février :

« Paris et l’architecture du commerce : des galeries aux grands magasins »

Le samedi 17 février à 10h

Coupole des Galeries Lafayette, Jacques Gruber, 1912, photographie de Maréva Briaud.

&

« Le Marais et le nouveau Paris de 1900 »

Le samedi 24 février à 10h

La synagogue de la rue Pavée, Hector Guimard, photographie de Maximilien Pascaud.

Les visites guidées sont au tarif unique de 20 euros par personne.

Pour réserver :

Merci de cliquer sur l’horaire qui vous convient :

L’année commence avec deux conférences sur Hector Guimard le 31 janvier

Ce mercredi 31 janvier, deux conférences mettent à l’honneur Hector Guimard :

En 2024, La Ville de Paris célèbre Hector Guimard tout au long de l’année du 31 janvier au 31 décembre. La conférence inaugurale « Les Paris d’Hector Guimard » sera animée par Simon Texier, secrétaire général de la Commission du Vieux Paris.

Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville de 18h30 à 20h. Sur inscription.

https://www.paris.fr/evenements/2024-annee-hector-guimard-conference-inaugurale-51587

Dans le cycle « Le Vitrail et les autres arts », Le Cercle Guimard à l’invitation du Laboratoire de recherche en histoire de l’art du Centre André Chastel, donnera une conférence sur le « Guimard, le verre et le vitrail ».

La conférence débutera à 18 h 00. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

INHA (galerie Colbert, salle Ingres, 2e étage, 2 rue Vivienne, 75002 Paris)

Vous pouvez consulter la page dédiée du Centre André Chastel.

Hôtel Mezzara, 1910. Vitrail zénithal du hall. Photo F. D.

Un bougeoir de Guimard

À la fin de l’année 2022, le Cercle Guimard a fait l’acquisition d’un bougeoir créé par Hector Guimard. De façon inhabituelle, l’achat a été effectué sur eBay. Le vendeur connaissait la nature et la valeur approximative de ce qu’il mettait en vente et nous avons remporté l’enchère pour 3 219 € (avec les frais de port), somme non négligeable mais tout à fait convenable pour cet objet particulièrement rare.

Nous en connaissions l’existence par plusieurs photographies anciennes dont celle — incontournable — parue en septembre 1899 dans la Revue des Arts décoratifs et en novembre 1899 dans la Revue d’Art. Sur la petite table qui a fait l’objet d’un article récent, se trouve un bougeoir, assez difficile à distinguer si l’on ne repère pas la bougie blanche torsadée dont il est pourvu.

Cliché paru dans la Revue d’Art n° 1, novembre 1899. Coll. part.

Guimard, comme d’autres décorateurs à l’époque, a pris l’habitude d’enjoliver les clichés de ses réalisations de meubles avec des bibelots de toutes natures : copies d’antiques (statuettes de Tanagra), sujets médiévaux (pleurants des tombeaux des ducs de Bourgogne), sujets Renaissance (Persée de Cellini) ou tirages modernes comme la femme endormie de Carpeaux, posé sur la même table que le bougeoir. Il a bien entendu également placé au sein de ses compositions ses propres créations d’art décoratif. Sur la photographie ci-dessus, un vase[1] réalisé en collaboration avec Edmond Lachenal est placé à côté du bougeoir et, dans la vitrine, le plâtre du vase de Cerny[2] qui sera édité un peu plus tard par la Manufacture de Sèvres voisine avec le plâtre d’un autre vase édité en bronze.

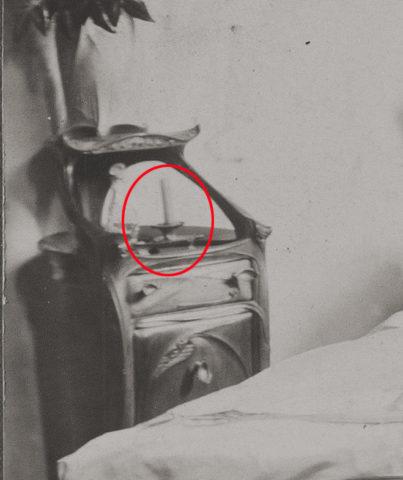

Preuve que Guimard en avait conservé un exemplaire qu’il utilisait comme accessoire, ce bougeoir apparait aussi sur d’autres clichés de mobiliers qui ont probablement été pris au sein des ateliers de Guimard, vers 1900-1903.

Bibliothèque des Arts Décoratifs. Don Adeline Oppenheim, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes (détail).

Bibliothèque des Arts Décoratifs. Don Adeline Oppenheim, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes (détail).

À une époque où l’équipement des logements par l’électricité gagnait du terrain, de nombreux intérieurs bourgeois étaient encore éclairés au gaz ou plus simplement par des lampes à pétrole. Le tout récent Castel Béranger lui-même ne bénéficiait alors pas de l’éclairage électrique. Lors de ses premières années de créations modernes, Guimard a donc dessiné de multiples appareils d’éclairage en fonction des sources lumineuses disponibles chez ses clients. Si une lampe éclairée au gaz pouvait ensuite être facilement électrifiée en faisant passer le fil électrique dans le tuyau d’alimentation, il en allait autrement pour les lampes à pétrole et plus encore pour les chandeliers. Très peu de ceux qui ont été conçus par Guimard nous sont parvenus, vite relégués et sans doute parfois détruits une fois le logement équipé en électricité. Nous connaissons seulement les images du miroir en triptyque créé pour Mme Fournier, la commanditaire du Castel Béranger [3], pourvu de cinq bougeoirs,

Miroir en triptyque de Mme Fournier. « Glace de toilette. Face profil et détails d’exécution en cédrat et cuivre nickelé. » Planche 60 du portfolio du Castel Béranger. Coll. part.

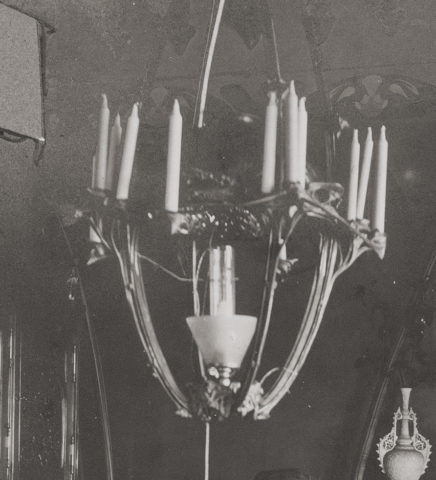

ainsi que celle du lustre du Castel Henriette à Sèvres. Sur celui-ci, les bougies ont un rôle accessoire, voire purement décoratif, puisque le centre est occupé par une lampe à pétrole. Guimard a peut-être voulu renforcer par cette couronne de bougies le caractère médiéval du « castel ».

Lustre du Castel Henriette (c. 1900). Bibliothèque des Arts Décoratifs. Don Adeline Oppenheim. Photo Laurent Sully Jaulmes (détail).

Contrairement aux lampes à pétrole à poser qui ne devaient être déplacées qu’avec précaution, le rôle d’un bougeoir était d’apporter une source lumineuse ambulatoire. C’est pourquoi on en trouvait souvent sur les chevets des lits pour pouvoir éclairer les déplacements nocturnes (cf. les photos plus haut). Quoi qu’ait pu affirmer le marché de l’art récemment, nous ne connaissons pas d’autre modèle de bougeoir (ou de flambeau) de Guimard que celui que nous avons acquis.

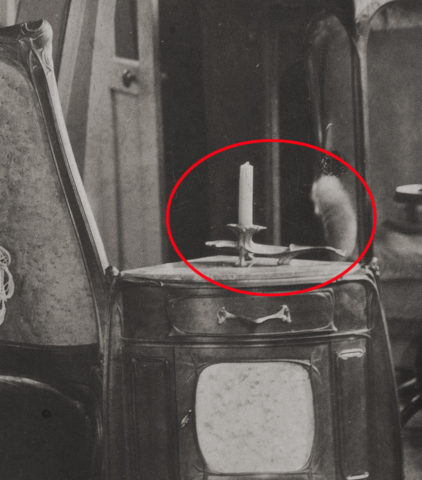

Bougeoir par Guimard en laiton, vers 1899. Haut. 0,062 m, long. 0,245 m, prof. 0,124 m. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.

Sa silhouette est globalement piriforme, légèrement concave pour recueillir le surplus de cire fondue. Trois petites pattes, comme on peut en voir sur certaines lampes à huile romaines, le maintiennent en hauteur. Deux ajours à l’avant et un autre latéral sont comme les dentelures que l’on pourrait observer sur une feuille d’arbre attaquée par des insectes. La coupelle recevant la bougie est exhaussée au centre avec un mouvement tournoyant. Elle semble elle-même couler sur son pourtour comme le fait la cire. Cette forme prend d’ailleurs tout son sens lorsqu’on y fait bruler une bougie.

Bougeoir par Guimard en laiton, vers 1899. Haut. 0,062 m, long. 0,245 m, prof. 0,124 m. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.

La principale caractéristique de cet objet par rapport aux productions de l’époque est son caractère unitaire, comme le serait un organisme vivant. Cet aspect caractérise d’ailleurs la quasi-totalité des œuvres de Guimard de cette période où l’intervention manuelle au cours du modelage est non seulement visible mais montrée.

Bougeoir par Guimard en laiton, vers 1899. Haut. 0,062 m, long. 0,245 m, prof. 0,124 m. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.

Vu par dessous, la comparaison avec une forme animale est encore plus probante, sa poignée s’assimilant à une queue.

Bougeoir par Guimard en laiton, vers 1899. Haut. 0,062 m, long. 0,245 m, prof. 0,124 m. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.

On trouve aussi à la face inférieure le monogramme de Guimard en creux.

Bougeoir par Guimard en laiton, vers 1899. Haut. 0,062 m, long. 0,245 m, prof. 0,124 m. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.

Coulé en laiton, ce bougeoir a probablement été produit à plusieurs exemplaires. Cependant aucun autre tirage n’est encore connu. Son caractère unitaire, sans montage, avec un volume complexe en contre-dépouille empêche l’utilisation d’un moule bivalve. La technique utilisée a sans doute été la fonte « à cire perdue », plus chère et nécessitant la destruction du moule en plâtre pour chaque tirage. Sous la poignée, un « Y » (ou la lettre grecque lambda) correspond probablement à la marque du fondeur.

Bougeoir par Guimard en laiton, vers 1899. Haut. 0,062 m, long. 0,245 m, prof. 0,124 m. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.

Au niveau du départ de la poignée, se trouve une petite proéminence. Sa présence n’est pas anodine car lorsqu’on tient le bougeoir en main, on s’aperçoit que le pouce vient naturellement s’insérer contre cette butée. Guimard semble l’avoir matérialisée à la fois pour aider au maintien du bougeoir et pour simuler le fait que le métal est repoussé par l’action du pouce.

Bougeoir par Guimard en laiton, vers 1899. Haut. 0,062 m, long. 0,245 m, prof. 0,124 m. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.

La forme de la poignée peut sembler gratuite, mais en réalité elle est parfaitement conçue pour pouvoir utiliser le bougeoir aussi bien de la main gauche que de la main droite. Son crochet terminal vient en effet se bloquer contre les deux dernières phalanges du cinquième doigt de la main gauche.

Le bougeoir tenu de la main gauche. Photo F. D.

ou contre le cinquième métatarsien de la main droite.

Le bougeoir tenu de la main droite. Photo F. D.

La création et le modelage de ce bougeoir ont donc bien fait l’objet d’une réflexion quant à son utilisation et à sa signification. Et cet objet, aussi simple soit-il, fait comprendre toute la distance qui existe entre une forme mouvementée conçue par Guimard et une forme aléatoire.

Frédéric Descouturelle

[1] Cf. notre article du 18 mai 2018.

[2] Cf. notre livre La Céramique et la Lave émaillée de Guimard, éditions du Cercle Guimard, 2022.

[3] Elle n’y a emménagé que bien plus tardivement.

Comment commander ?

Vous pouvez recevoir les objets par colis ou vous déplacer au domicile de Frédéric Descouturelle, secrétaire de l'association.

Recevoir les objets par colis

Prix du transport en sus.

Actuellement, seul le règlement par chèque est possible. Les chèques seront à libeller au nom de : « Le Cercle Guimard ».

Merci d'envoyer un message pour passer commande.

Se déplacer au domicile de notre trésorier, à Montreuil (métro Robespierre).

Vous pouvez prendre rendez-vous par courriel pour venir un vendredi après-midi ou un samedi matin. Dans ce cas, le règlement en espèces est possible.

Vous souhaitez adhérer et bénéficier des tarifs spéciaux ?

Vous pouvez réaliser un règlement unique comprenant l’achat et la cotisation.