Category: A la une

Le monument à Paul Nozal nettoyé et mis en valeur

Le monument commémoratif à Paul Nozal situé sur la commune de Le Tâtre en Charente (16) a bénéficié ces deux dernières années d’une campagne de mise en valeur exécutée par les services de la commune. Les travaux se sont achevés en fin d’année dernière.

Le processus d’inscription au titre des monuments historiques ayant abouti en 2021[1], nous avions été sollicités peu de temps après par le conseil municipal de la commune, soucieuse de restaurer le monument dessiné par Guimard et d’aménager son environnement immédiat. Surprise d’abriter sur son territoire ce qui était jusqu’à présent ignoré ou considéré au mieux comme une curiosité locale, la mairie cherchait à compléter ses connaissances sur l’histoire du monument.

Monument à Paul Nozal. Photo archives communales s.d.

En effet si l’accident automobile ayant provoqué la mort de Paul Nozal a été abondamment relayé dans la presse nationale et locale de l’époque, la date de l’installation du monument est moins précise, vraisemblablement antérieure à 1907[2]. Exécuté en pierre locale, son dessin est un rappel des piliers encadrant le portail d’entrée principal des magasins Nozal à Saint-Denis. Malheureusement, il a lui-même subi un accident dans les années 1960.

Le monument renversé et disloqué. Photo prise dans les années 1970. Archives du Cercle Guimard.

Longtemps remisé, il avait ensuite été réinstallé au même emplacement.

Le monument en 2012. Photo auteur.

Situation du monument en bordure de la Nationale 10 en 2012. Photo auteur.

Depuis la fin des années 2010, et par les hasards heureux d’un réaménagement routier, le monument ne se trouvait déjà plus en bordure de la dangereuse Nationale mais le long d’une petite voie communale dont la tranquillité seyait mieux à sa fonction. La mairie avait profité de l’occasion pour nettoyer la stèle noircie par la pollution et les intempéries. La pierre avait ainsi retrouvé sa blondeur originelle.

Le monument en 2022 après son nettoyage. Photo Bruno Dupont.

Ce nettoyage avait aussi permis d’améliorer la lisibilité de l’inscription en découvrant au passage les quatre « x » (pour « OZAL ») portés en exposant de la lettre « N ». Autre découverte : la lettre grecque « Ω », symbole de fin et d’éternité qui clôture opportunément le texte.

Inscription du monument après son nettoyage. Photo Bruno Dupont.

Il ne restait plus qu’à aménager les abords et à installer un panneau explicatif dont nous avions fourni le texte. C’est désormais chose faite depuis la fin de l’année dernière. Le monument a donc retrouvé un environnement paisible, et les vaches du pré voisin un peu de tranquillité…

Les abords du monument réaménagés fin 2023. Photo archives communales.

Panneau explicatif installé à côté du monument. Photo archives communales.

Ainsi que nous le faisons régulièrement, nous complétons et modifions les dossiers que nous publions sur le site de l’association au gré de nos recherches et de nos découvertes, mais aussi des informations que nos lecteurs nous communiquent en citant systématiquement nos sources et laissons de côté les théories au mieux distrayantes que l’on nous signale parfois sur internet.

Concernant le drame familial survenu en Charente et plus globalement sur les relations entre la famille Nozal et Hector Guimard, nous renvoyons nos lecteurs vers le dossier en deux parties déjà publié sur le site de l’association et qui vient d’être enrichi de documents inédits et de nouvelles informations issus des archives familiales et du Cercle Guimard : voyage de Paul Nozal et Hector Guimard à l’été 1901, clichés inédits du Chalet Blanc/La Surprise en construction et de la famille Nozal dans leur propriété du Ranelagh :

Bonne lecture.

Olivier Pons

Notes

[1] Inscription par arrêté du 09 avril 2021.

[2] Grâce au pèlerinage annuel effectué par la famille Nozal sur les lieux du drame, nous savons néanmoins que la stèle était en place en 1907.

Ouverture cet été de la villa Berthe – La Hublotière

Comme chaque année, les propriétaires de la villa Berthe – La Hublotière, située au Vésinet (78), permettront l’accès du public au jardin. Ce sera l’occasion idéale pour les visiteurs d’admirer d’un peu plus près cette œuvre remarquable construite par Hector Guimard en 1896.

La villa Berthe – La Hublotière, 72 route de Montesson, 78110 Le Vésinet

Villa Berthe – La Hublotière, façade sur rue. Photo F. D.

Ouverture 2024 de 9h à 15h :

– tous les jours de la semaine du 1er juillet au 1er août,

– du 6 au 8 septembre

– du 13 au 15 septembre

– les 21 et 22 septembre (Journées européennes du patrimoine)

Villa Berthe – La Hublotière, portail sur rue de l’allée carrossable. Photo F. D.

Tarifs :

– 5€/adulte,

– 1€/enfant de 3 à 12 ans, gratuité pour les moins de 3 ans

– tarif famille : gratuité pour les enfants (<18 ans) dès 2 adultes.

– tarif groupe : -10% pour les groupes de + de 10.

Plus d’informations sur le site : https://lahublotiere.com

Villa Berthe – La Hublotière, façade arrière. Photo F. D.

Contemporaine du Castel Béranger dont elle reprend certains traits, la villa Berthe est considérée comme la première œuvre Art nouveau de Guimard. Son étonnante façade arrière – invisible de la rue – affiche clairement l’emplacement de l’escalier sur la travée médiane et souligne les volées de marches par des arcs rampants sur chacune des baies en demi-niveau.

Villa Berthe – La Hublotière, façade arrière. Photo F. D.

Elle a probablement partiellement guidé Henri Sauvage pour la composition de la façade avant de la villa Majorelle à Nancy.

Villa Majorelle à Nancy, L’Art Décoratif, août 1902. Bibliothèque numérique limédia, site du musée de l’École de Nancy/Villa Majorelle.

La visite permettra d’apprécier les décors de linteaux en grès émaillé, probablement dus à Bigot ou à Gilardoni & Brault[1]. Ils sont cernés par des tôles de fer découpé.

Villa Berthe – La Hublotière, Décor de linteau en façade sur rue. Photo Nicolas Horiot.

Les sculptures de la pierre de taille sont en relief,

Villa Berthe – La Hublotière, façade sur rue. Photo Nicolas Horiot.

ou en creux — comme au Castel Béranger — ce qui permettait de réaliser une économie mais ce qui est peut-être aussi le signe d’une intervention postérieure à l’appareillage déjà effectué sur le gros œuvre.

Villa Berthe – La Hublotière, façade arrière. Photo Nicolas Horiot.

Les ferronneries, également proches de celles du Castel Béranger, sont constituées de barres de fer laminé, pliées et assemblées par vissage en plans superposés ou bien séparées sur un même plan par de petits tuyaux traversés par des vis.

Villa Berthe – La Hublotière, ferronnerie du garde-corps de la terrasse sur la façade sur rue. Photo F. D.

D’autres ferronneries réalisées avec la même technique bordent le toit-terrasse[2].

Villa Berthe – La Hublotière, ferronnerie du garde-corps du toit-terrasse. Photo O. P.

À nouveau, nous saluons cette initiative généreuse des propriétaires, conscients de la valeur artistique de leur bien et désireux de la partager.

Villa Berthe – La Hublotière, allée carrossable et portail sur rue. Photo F. D.

Notes

[1] Cf. notre article « Les décors de linteaux dans l’architecture de Guimard ».

[2] Cette terrasse n’a évidemment pas été conçue dans l’attente des progrès de l’aérostation ou de l’aéronautique comme il est suggéré dans certaines élucubrations.

Une visite à l’exposition-accrochage au musée d’Orsay « Hector Guimard et la genèse du Métropolitain »

(à voir jusqu’au 14 juillet 2024)

Régulièrement, le musée d’Orsay organise de petites expositions, dénommées « accrochages », centrées sur un sujet précis et qui ne bénéficient pas d’une couverture médiatique très importante. Nous attendions avec impatience celle-ci, organisée par Clémence Raynaud, conservatrice en chef Architecture et Claire Guitton, chargée d’études documentaires Architecture. Dès son ouverture le 16 mars, une petite délégation du Cercle Guimard s’y est rendue.

Cet accrochage concerne essentiellement des dessins issus du fonds découvert en 1968 par Yves Plantin et Alain Blondel[1] à l’Orangerie du domaine de Saint-Cloud. Guimard avait obtenu en 1918 l’autorisation de la direction des Bâtiments civils d’y déposer une partie de ses archives et de ses modèles probablement suite aux souhaits formulés par les héritières Nozal de le voir débarrasser les ateliers de la rue Perrichont dont elles étaient devenues propriétaires après la mort de Léon en 1914[2]. Alain Blondel et Yves Plantin ont créé l’Association d’étude et de défense de l’architecture et des arts décoratifs du XXe siècle en juillet 1968 pour recueillir ce fonds qui a fait l’objet d’une première campagne photographique partielle. Les dessins ont alors été classés et ont pris les numéros des archives du studio photographique où ils étaient entreposés. Ce n’est que dix ans plus tard, au moment de leur dépôt au musée des Arts décoratifs (et de la deuxième campagne photographique concernant cette fois-ci l’ensemble du fonds), que le double lettrage GP (pour « Guimard Provisoire ») a été accolé aux numéros des dessins[3]. En 1995, l’ensemble du fonds a été donné à l’État par l’association (qui a alors été dissoute par ses fondateurs) et attribué au musée d’Orsay qui a entamé leur restauration progressive.

Entrée de l’exposition accrochage au musée d’Orsay. Photo O. P.

La sortie exceptionnelle de ces grands formats tout juste restaurés des réserves du musée a d’ailleurs représenté une nouvelle occasion unique pour l’agence photographique de la Réunion des musées nationaux d’organiser une séance de prise de vues. Profitant des grands espaces offerts par la nef de l’ancienne gare, les dessins — dont certains atteignent les quatre mètres — ont été disposés parmi les collections XIXème du musée puis photographiés. Leur numérisation en haute définition permet ainsi aux chercheurs de les étudier à distance sans nuire à leur conservation.

Prises de vue : © GrandPalaisRmn (musée d’Orsay) / Franck Raux / Gabriel de Carvalho. Reportage photo : © Corinne Moullec, cheffe du service de la documentation, 2024.

Prises de vue : © GrandPalaisRmn (musée d’Orsay) / Franck Raux / Gabriel de Carvalho. Reportage photo : © Corinne Moullec, cheffe du service de la documentation, 2024.

Ces dessins, principalement sur calque mais aussi papier vélin, sont de dimensions très variables et comportent aussi bien des esquisses crayonnées que des projets colorisés ou des dessins d’exécution à l’échelle 1. Il manque à ce fonds des pans entiers des créations de Guimard et les dessins qui leur correspondent sont sans doute malheureusement perdus pour toujours, mais les nombreuses œuvres dont les dessins sont conservés reçoivent ainsi un précieux éclairage documentaire. Le métro, cette œuvre emblématique de Guimard, en fait heureusement partie.

L’exposition se tient dans une seule salle, sorte de module provisoire logé sous l’escalier Est de la grande nef du musée et destiné à accueillir ce type d’accrochages. Elle s’ouvre sous une enseigne en lave émaillée qui appartient au musée d’Orsay, prêtée en 1961 (puis offerte) par la RATP au musée national d’Art Moderne de Paris en même temps qu’un entourage découvert complet, à l’occasion du démontage de l’accès de la station Montparnasse située rue du Départ en 1960. Mais l’installation de cet entourage ayant été faite en 1910, son enseigne ne pouvait pas comporter la signature de Guimard qui a disparu des accès installés après la rupture entre Guimard et la CMP en 1903[3]. C’est donc en réalité une autre enseigne, créée entre 1901 et 1903, qui a été offerte par la RATP en puisant dans ses réserves.

Enseigne en lave émaillée d’un entourage découvert provenant d’un accès installé entre 1900 et 1903 et mise en place entre 1901 et 1903. Don de la RATP en 1961, OAO 318. Photo F. D.

Une fois passée l’entrée, on se retrouve entourés d’une quinzaine d’œuvres de Guimard présentées en fonction de leur format et du sujet représenté. L’espace est restreint mais l’accrochage semi dense choisi par les organisatrices se prête bien au thème abordé. Disons-le tout de suite, contempler autant de dessins originaux de l’architecte sur le même sujet et en un seul endroit est exceptionnel. Rien que pour cette raison, l’exposition mérite vraiment que l’on fasse le déplacement. Certains de ces dessins sont d’ailleurs exposés pour la première fois, à l’issue de la campagne de restauration menée par l’établissement en 2022 et 2023.

Vue d’ensemble de la salle où se tient l’accrochage. Photo O. P.

La qualité des œuvres présentées, leur disposition globale ainsi que le choix des sujets sont une bonne initiation au processus créatif de Guimard. Des esquisses illustrant les projets abandonnés par l’architecte côtoient des dessins échelle grandeur de fragments du métro proches du résultat définitif et des études pour les enseignes des portiques.

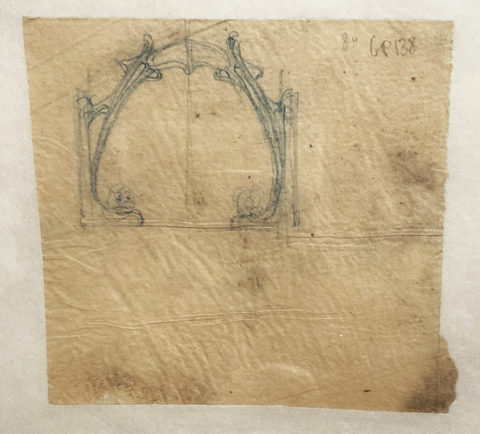

Dessin de recherche pour le portique des entourages découverts. Crayon de couleur sur papier calque, haut. 0,124 m, larg. 0,135 m, s. d., Fonds Guimard, GP 138. Photo F. D.

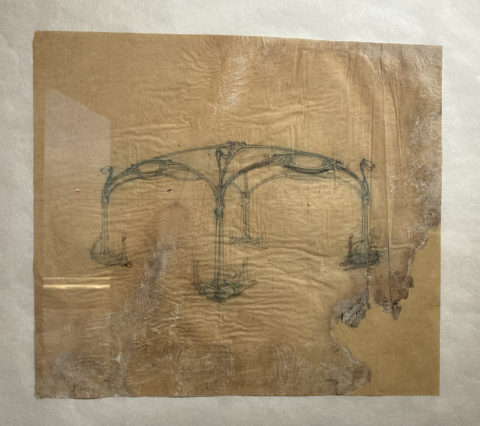

Dessin de recherche pour un édicule en baldaquin, mine de plomb et crayon de couleur sur papier calque, haut. 0,297 m, larg. 0,333 m, s. d., Fonds Guimard, GP 134. Photo F. D.

L’énergie dégagée par le graphisme de Guimard et sa maîtrise du trait ne cessent d’impressionner, y compris l’œil averti.

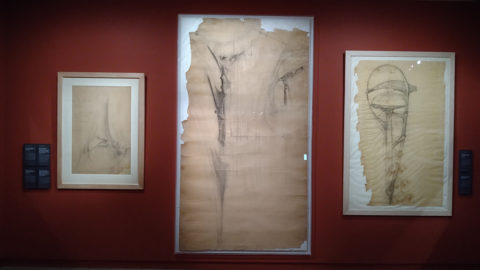

Vue partielle des dessins grands formats. Fonds Guimard, de gauche à droite GP 521, GP 1721, GP 364. Photo O. P.

Minutie des détails, variété des supports, polychromie des techniques, certains dessins constituent de véritables œuvres d’art que le visiteur curieux a la chance de pouvoir examiner de très près. Une quantité de détails se révèlent et sont autant d’indices sur la somme de travail fournie par l’architecte mais aussi sur la complexité du projet. Aux côtés des signatures et des dates habituels apparaissent ainsi des traces plus discrètes : annotations techniques, calculs griffonnés en marge, croquis presqu’illisibles, ces informations sont parfois aussi précieuses pour les chercheurs que le sujet principal du dessin.

Études pour l’enseigne du pavillon voyageur de la station de la Place de l’Étoile (en haut), pour le panonceau d’entrée des édicules B (en bas à gauche) et pour les entourages découverts à trémie de 3 m (en bas à droite). Fonds Guimard, de haut en bas et de gauche à droite, GP 1976, GP 1884, GP 18811881. Photo O. P.

Les recherches à la pierre noire et au fusain sur les décors des pavillons démolis de la place de l’Etoile constituent un des autres points forts de l’exposition.

Nous n’avons cependant pas pu nous empêcher de remarquer qu’un dessin ainsi présenté :

Dessin au crayon graphite, pierre noire et fusain sur papier vélin, tel qu’il est présenté, haut. 0,59 m, larg. 0,815 m, s.d., Fonds Guimard, GP 522. Photo O. P.

aurait eu tout avantage à l’être dans ce sens :

Dessin au crayon graphite, pierre noire et fusain sur papier vélin, haut. 0,59 m, larg. 0,815 m, s.d., replacé dans le bon sens. Fonds Guimard, GP 522. Photo O. P.

Il s’agit en effet d’une esquisse pour la partie gauche d’un modèle de plaque en fonte du pavillon voyageurs et du pavillon technique de la station de la Place de l’Étoile. Cette plaque est numérotée V-88 dans notre répertoire des fontes Guimard[4].

Plaque en fonte V-88 du pavillon voyageurs de la station Place de l’Étoile. Détail d’une carte postale ancienne. Coll. D. M.

Guimard a placé ces plaques, non en balustrade comme l’indique le cartel, mais en hauteur, au-dessus des vitres des parois de la salle des ascenseurs. Ce dessin est très proche d’un autre dessin exposé, dessin préparatoire pour la même plaque et (GP 1648). Le Cercle Guimard possède d’ailleurs un troisième dessin préparatoire pour cette plaque.

Le pavillon voyageurs de la station Place de l’Étoile et les plaques en fonte V-88. Carte postale ancienne. Centre d’archives et de documentation du Cercle Guimard.

Autre bémol à notre appréciation de l’exposition, l’absence de documents photographiques montrant les versions définitives des sujets qui ont fait l’objet des recherches de Guimard et qui auraient permis des comparaisons avec ce qui a été effectivement réalisé.

Voici par exemple un photomontage que nous avons réalisé, associant un détail du dessin GP 1750 qui est exposé et le même détail que nous avons photographié sur l’édicule B de la station Porte Dauphine.

À gauche : détail du dessin GP 1750, encre et aquarelle violette sur papier huilé. Photo F. D.

À droite : le même détail de la plaque en lave émaillée cloisonnée de la face intérieure de la paroi de l’édicule de la station Porte Dauphine. Photo O. P.

Exceptés ces deux points dont le premier pourrait être facilement corrigé, nous ne pouvons que louer l’initiative du musée d’Orsay qui tombe à point nommé pour l’année Guimard. Nous espérons aussi que la campagne de restauration des dessins du fonds Guimard va se poursuivre et donnera lieu à de nouveaux accrochages thématiques. Pourquoi ne pas envisager, sur le même principe, une exposition sur le mobilier ?

Olivier Pons et Frédéric Descouturelle

Notes

[1] BLONDEL Alain, Blondel et Plantin à la découverte de Guimard, p. 1-16, Guimard Colloque international Musée d’Orsay, RMN,1994.

[2] Voir notre article https://www.lecercleguimard.fr/fr/hector-guimard-et-la-famille-nozal-seconde-partie-suite-des-realisations-deces-et-proces

[3] Précisions données par Laurent Sully Jaulmes, photographe, compagnon de route d’Alain Blondel et Yves Plantin et auteur des deux premières campagnes photographiques du fonds Guimard.

[4]L’accès de la station Quatre-Septembre, installé en 1904, fait exception car son enseigne (qui est encore celle d’origine) est signée recto-verso.

[5] Ce répertoire des fontes Guimard produites par Durenne, Le Val d’Osne et Bigot-Renaux est téléchargeable gratuitement sur notre site.

La visite guidée du mois de mai

Le Cercle Guimard vous propose un nouveau parcours inédit pour ce mois de mai :

« Guimard et le métro »

Le samedi 25 mai à 10h

Entourage de la station Europe, photo de F. D.

Les visites guidées sont au tarif unique de 20 euros par personne.

Les réservations ouvrent environ 15 jours avant le parcours.

Pour réserver :

Merci de cliquer sur l’horaire qui vous convient :

| Date / Heure | Événement | Places disponibles |

|---|---|---|

| sam 24/05/2025 / 10:00 | Visite guidée "Paris et l’architecture du commerce : des galeries aux grands magasins" | 14 |

Le Faubourg Saint-Antoine et l’Art nouveau – Quatrième partie : L’Art nouveau selon Soubrier

À la suite de l’exposition de 1900, qui a vu le triomphe d’Émile Gallé avec son mobilier « Aux ombelles », de Louis Majorelle avec l’ensemble « Aux nénuphars » ainsi que le succès, cette fois incontesté, du pavillon de L’Art Nouveau Bing, un certain nombre de maisons d’ameublement du Faubourg Saint-Antoine se sont lancées dans l’aventure du nouveau style. Mais, alors que pour la plupart des fabricants, faute d’archives, les connaissances sont très fragmentaires, il en va tout autrement pour la maison Soubrier.

En effet, en 2017, les descendants de la famille Soubrier ont fait don au musée des Arts Décoratifs[1] de l’intégralité du fonds d’archives de la maison. Constitué de plus de six cent registres, catalogues, livres de modèles, livres de comptabilité, dessins, photographies et plans, ce fonds est exceptionnel par son ampleur et sa diversité et constitue une source d’une richesse inestimable pour le chercheur. Son étude permet de faire revivre cette entreprise emblématique du Faubourg Saint-Antoine, et d’appréhender le fonctionnement d’une maison d’ameublement traditionnelle de 1818[2] jusqu’à la fin des années 1960. Elle existe d’ailleurs toujours, à la même adresse au 14 rue de Reuilly, tout en ayant modifié son activité[3].

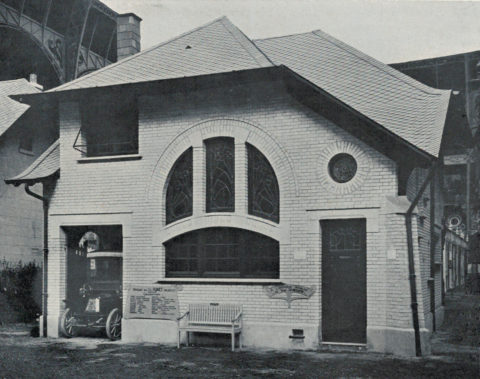

Façade de la maison Soubrier, 14 rue de Reuilly à Paris. Photo Michèle Mariez.

Sa production était de deux ordres : l’une, haut de gamme, constituée de créations réalisées sur mesure répondait aux commandes particulières d’une clientèle privilégiée ; l’autre, de petites séries mais toujours d’excellente qualité, était destinée à la bourgeoisie aisée. Entré dans la société en 1859, Louis Soubrier, en négociant et chef d’entreprise avisé, a su diversifier sa production et en faire l’une des grandes maisons d’ameublement du Faubourg Saint-Antoine dans les années 1890. Son fonds était alors constitué de modèles de styles historiques qui, en cette fin de siècle faisaient une part particulièrement belle au style Renaissance. Le dressoir présenté par l’antiquaire belge De Houtroos en constitue un exemple d’autant plus intéressant que le dessin correspondant a été retrouvé dans les registres de modèles du fonds d’archives. Il constitue un exemple de la façon dont des maisons comme Soubrier s’adonnait à la copie de meubles célèbres. Il s’agit ici de la reproduction fidèle, à quelques détails près, du Dressoir de Joinville, daté de 1514, conservé au château d’Ecouen. La complexité du décor sculpté témoigne de la virtuosité des artisans employés par la maison.

Maison Soubrier, dressoir Renaissance en noyer, vendu par l’antiquaire De Houtroos à Erpe-Mere en Belgique (https://www.houtroos.com). Photo De Houtroos, droits réservés.

Maison Soubrier, dressoir Renaissance, mentions manuscrites « M. Maus », « le 17 juillet 03 », Soub 41, Composition n° 28, dessin 18083, Fonds Soubrier, bibliothèque du musée des Arts Décoratifs. Photo M. M.

À la même époque, la maison continuait à commercialiser des pièces qui relèvent du style opulent et plein de fantaisie du Second Empire comme ce pouf à piètement en forme de cordages entrelacés dont un exemplaire a été livré pour le Domaine privé de l’Empereur au château de Compiègne et installé dans le salon de musique de l’Impératrice[4], représentatif de ce style toujours aussi apprécié sous la Troisième République. Un dessin très proche de ce modèle, que l’on peut donc faire remonter au Second Empire, a été retrouvé dans les registres Soubrier. Ce pouf, qui a pu être édité par d’autres fabricants, a connu un certain succès : le musée des Arts décoratifs en présente un modèle, un autre est conservé au Mobilier national (n° d’inventaire : GMT 12185).

À gauche : pouf en bois sculpté et doré, satin et coton brodé, haut. 0,45 m, diam. max. 0,585 m, musée des Arts Décoratifs, n° d’inventaire : 36648, don baronne Juliette de Presle. Photo Les Arts Décoratifs, Paris/Jean Tholance, droits réservés.

À droite : maison Soubrier, menuiserie d’un pouf, s.d., Soub 2, Sièges n° 2, dessin 1197, Fonds Soubrier, bibliothèque du musée des Arts Décoratifs. Photo M. M.

Enfin, la maison, attentive aux injonctions de la mode et soucieuse de répondre aux demandes de sa clientèle, proposait également une gamme de meubles inspirés de l’Orient, japonisants notamment. Après le décès de Louis Soubrier, en 1895, ses deux fils, sous la raison sociale François et Paul Soubrier, ont creusé le sillon tracé par leur père et ont mis en production des meubles de style Art nouveau.

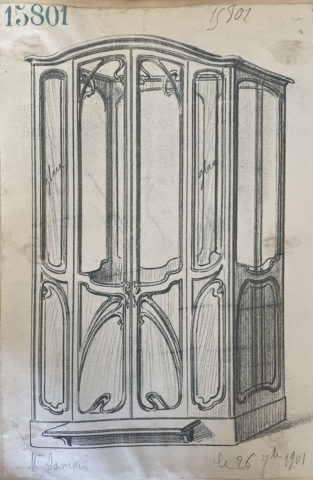

Le corpus Art nouveau de la maison Soubrier est essentiellement constitué de dessins réalisés de 1899 à 1907. Ceux-ci sont pour la plupart accompagnés d’annotations, sous forme de noms de clients et de dates qui indiquent que les meubles ont été réalisés. Il en va de même pour l’adjectif « adopté », qui figure sur de nombreux feuillets : dans les codes de la maison, il signifiait que le dessin avait été validé par le client. On trouve ces dessins dans seize registres intitulés Compositions, ce qui représente environ deux cent vingt modèles de meubles de tous types. S’y ajoutent une vingtaine de modèles présentés dans le registre nommé Meubles n° 7, qui n’est pas daté. Il s’agit d’une production assez minime en proportion du nombre de dessins conservés dans le fonds qui compte environ quatre-vingts registres contenant en moyenne huit cents dessins, avec toutefois des répétitions d’un registre à l’autre. Ce corpus Art nouveau présente une majorité de buffets, de lits et de dessertes. On y trouve également toutes les autres pièces de mobilier destinées à équiper un intérieur bourgeois confortable, meubles d’entrée, bureaux, bibliothèques, jusqu’à des cheminées et même une cabine d’ascenseur. Il y a peu de commodes car, à l’époque on leur préférait les armoires. De façon curieuse, on n’y trouve aucune sellette alors que ce type de meuble était alors fort prisé.

Maison Soubrier, cabine d’ascenseur, pour le fabricant d’ascenseur Samain, mentions manuscrites : « M. Samain », « 26 [septembre] 1901 », Soub 38, dessin n° 15801, Fonds Soubrier, bibliothèque du musée des Arts décoratifs. Photo M. M.

Maison Soubrier, cheminée et trumeau, mentions manuscrites « M. Bauilhac », « le 28 juillet 1900 ». Soub 36, Composition n° 23, dessin n° 14755, Fonds Soubrier, bibliothèque du musée des Arts décoratifs. Photo M. M.

L’intérieur de cette cheminée est un modèle en grès émaillé de l’architecte Charles Génuys, conçu vers 1897 puisqu’il a été présenté à cette date au Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts (SNBA). Il figurait sur le catalogue (pl. 41) de la société Muller & Cie à Ivry[5] qui le vendait (avec le manteau également en grès émaillé) pour 330 F-or. Sa présence sur cette cheminée montre que la maison Soubrier se tenait au courant des développements du style moderne et n’hésitait pas à les intégrer à ses propres créations.

Intérieur de cheminée par Charles Génuys, produit par Muller & Cie à Ivry. Vente Sotheby’s Paris, 16 février 2013, lot n° 75. Coll. Part. Photo Sotheby’s Paris.

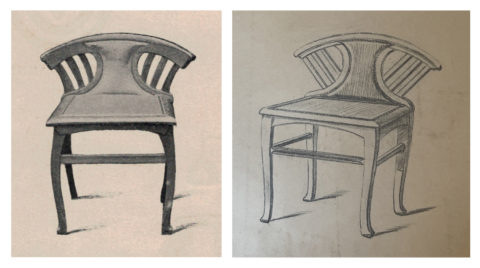

Et parfois même, elle allait jusqu’à plagier certains modèles de meubles publiés dans les revues d’époque comme ce siège de Henry Van de Velde,

À gauche : chaise de chambre à coucher par Henry Van de Velde. L’Art Décoratif, n° 1, octobre 1898, p. 34. Coll. part.

À droite : maison Soubrier, Fauteuil, 1901-1902, dessin à la plume, 15833, Soub 38, Composition n° 25, Fonds Soubrier, archives de la bibliothèque du musée des Arts Décoratifs. Photo M. M.

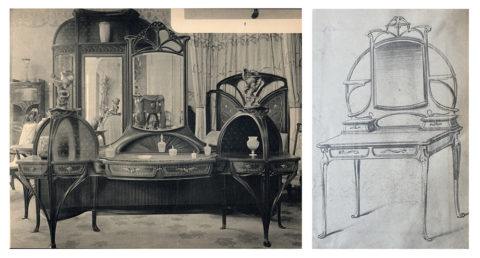

ou vus dans les expositions comme cette coiffeuse de Louis Majorelle. Le dessinateur Soubrier en a retranché les parties latérales et ajouté sa touche : il a accentué l’aspect spectaculaire du miroir en l’intégrant dans un cercle formé par une fine tige de bois recourbé dont naissent de part et d’autre, à mi-hauteur, deux rejets supportant deux tablettes arrondies.

À gauche : coiffeuse par Louis Majorelle, Exposition universelle de Paris 1900. Portfolio Meubles de Style Moderne Exposition Universelle de 1900, publiés sous la direction de Théodore Lambert architecte, pl. 2, s.d., Charles Schmid éditeur. Coll. part.

À droite : maison Soubrier, toilette, 1901-1902, dessin à la plume, 15164, Soub 37, Composition n° 33, Fonds Soubrier, archives de la bibliothèque du musée des Arts Décoratifs. Photo M. M.

Il ne faut donc pas se leurrer sur la signification de cette fabrication. Plutôt que d’un engagement profond envers le nouveau style, qu’aucun document ne vient valider, il s’agit plutôt pour la maison d’attester de sa modernité et d’élargir sa production en la diversifiant, dans le but de générer de nouvelles commandes. À la même époque, la production japonisante de la maison répond au même impératif. D’ailleurs, lors de l’Exposition universelle de 1900, la maison Soubrier remporte une médaille d’argent en exposant une chambre à coucher Louis XV et des petits meubles Directoire loués par Henri Havard : « si crânes dans leur afféterie et dont les bois de citronniers sont enrichis de porcelaine de Wedgwood. »

Aux dessins évoqués plus haut s’ajoutent quelques pièces parvenues jusqu’à nous : une coiffeuse actuellement présentée par la galerie monégasque Robert Zéhil Gallery, un cabinet appartenant à des particuliers ainsi qu’un ensemble lit et armoire conservé dans une collection privée. Ces meubles ont pour dénominateur commun, un dessin harmonieux ainsi qu’une fabrication extrêmement soignée qui témoigne de la virtuosité des artisans employés par la maison Soubrier, dessinateurs, ébénistes et sculpteurs.

La coiffeuse, qui n’est pas signée, avait été achetée par R. Zéhil aux puces de Saint-Ouen. Elle avait jusqu’à présent été attribuée à Georges Hœntschel (1855-1915), architecte-décorateur, céramiste et grand collectionneur, qui réalisa, notamment, le pavillon de l’Union Centrale des Arts Décoratifs (UCAD) à l’Exposition universelle de 1900 et son célèbre Salon du Bois, actuellement conservé au musée des Arts décoratifs de Paris. Cette attribution reposait sur celle de Laurence-Buffet-Chaillet dans son ouvrage sur le Modern Style[6].

Maison Soubrier, coiffeuse, non signée, non datée, haut. 1,46 m. Coll. Robert Zéhil Gallery. Photo Robert Zéhil Gallery.

Néanmoins, un dessin[7] retrouvé dans les registres de modèles Soubrier qui propose un « bureau »[8], en tout point semblable à la coiffeuse Zéhil, nous permet de réattribuer ce meuble à la maison Soubrier. L’hypothèse d’une sous-traitance de la fabrication de ce modèle à la maison Soubrier par Hoentschel est peu probable, ce dernier possédant ses propres ateliers qui faisaient travailler cent cinquante personnes.

Maison Soubrier, coiffeuse, mention imprimée « n° 158/bureau art nouveau/vieux noyer ciré, bas-fond bois clair, glace biseautée/Hauteur 1 m 45 — Largeur 0 m 90 », dessin à la plume, s.d., Soub 11, Meubles n° 7, dessin n° 7603, Fonds Soubrier, bibliothèque du musée des Arts Décoratifs. Photo M. M.

Cette attribution à Soubrier est d’ailleurs confirmée par la présence, dans le même registre, d’une photographie d’un ensemble de chambre à coucher avec lit, armoire à glace et coiffeuse présentant le même type de décor de branchages, appliqué sur un placage de loupe ou de ronce.

Maison Soubrier, chambre à coucher, tirage photographique argentique, Soub 11, Meubles n° 7, photo n° 7643, Fonds Soubrier, bibliothèque du Musée des Arts Décoratifs. Photo M. M.

Cette coiffeuse constitue un bon exemple de la façon dont la maison Soubrier procédait pour mettre au goût du jour une pièce fabriquée dans un style historique et qui faisait partie des classiques de son fonds de commerce. La comparaison avec une coiffeuse de style Directoire[9] conservée par le Mobilier national et livrée le 21 octobre 1909 pour le cabinet de toilette de Mme Fallières à l’Élysée, bien que de date postérieure, est en effet très éclairante.

À gauche : maison Soubrier, coiffeuse, non signée, non datée, haut. 1,46 m. Coll. Robert Zéhil Gallery. Photo Robert Zéhil Gallery. À droite : Maison Soubrier, coiffeuse, 1900-1910, bois de rose, érable, amarante, bronze, haut 1,39 m, larg. 1,10 m, prof. 0,55 m. Coll. Mobilier national, GME/14247. Photo Isabelle Bideau, droits réservés.

La forme générale des deux modèles est la même : sur un plateau sous lequel sont aménagés des tiroirs, est posé un gradin surmonté d’un miroir. Ce qui frappe, si l’on compare les deux modèles, c’est l’élan vertical qui anime le modèle Art nouveau. Ce principe, qu’Émile Gallé, fasciné par la croissance et la vitalité du végétal tenait pour fondateur, est un leitmotiv du nouveau style. Dans cette pièce, il est notamment donné par des pieds en forme de tige nervurée qui jaillissent d’un bouton floral élégamment sculpté. Leur forme en asymptote verticale renforce l’idée de poussée vers le haut.

Maison Soubrier, coiffeuse (détail), autre exemplaire, vente Gros & Delettrez à Paris Hôtel Drouot le 17/07/2020, lot n° 11, attribuée à Hœntschel. Coll. part. Photo Gros & Delettrez, droits réservés.

Le miroir, surélevé par le fait d’être placé sur le gradin, et non directement sur le plateau du meuble, concourt au même effet. La suppression de quatre tiroirs — la version Art nouveau ne conservant que le tiroir central — remplacés par des niches, crée une alternance de vides et de pleins, qui confère à ce modèle beaucoup de légèreté. Un décor inspiré de la nature se substitue à la sobriété du style Directoire : des motifs de branchage aux sinuosités délicates se détachent avec leur ton acajou sur le jaune doré du fond plaqué de loupe. Repris en ronde-bosse, le motif se transforme en console et se noue de façon virtuose pour souligner le haut des pieds du meuble.

Maison Soubrier, coiffeuse (détail), autre exemplaire, vente Gros & Delettrez à Paris Hôtel Drouot le 17/07/2020, lot n° 11, attribuée à Hœntschel. Coll. part. Photo Gros & Delettrez, droits réservés.

Ce motif végétal souligne ainsi la jonction entre les pieds et le plateau, principe décoratif souvent appliqué dans l’Art nouveau. L’imagination du dessinateur, la virtuosité de l’ébéniste qui joue avec les essences de bois utilisées, et le talent du sculpteur, font de ce modèle une pièce de grande qualité, ce qui explique qu’elle ait pu être attribuée à Georges Hœntschel[10].

Le même travail très soigné caractérise le cabinet retrouvé récemment chez un particulier. Il présente des pieds et des consoles proches de ceux de la coiffeuse ainsi que le même travail de sculpture à partir de gaines végétales qui, cette fois, soutiennent, le plateau. Les tiges ponctuées de renflements qui soulignent les montants latéraux du meuble, participent là encore à l’élan vertical qui l’anime.

Maison Soubrier, cabinet, vers 1900, noyer et érable ciré, haut. 1,08 m, larg. 0,60 m. Coll. Christine et Augustin Müller-Choley. Photo C. Müller.

Maison Soubrier, détail d’un cabinet, vers 1900, noyer et érable ciré. Coll. Christine et Augustin Müller-Choley. Photo C. Müller.

Un jeu dynamique de lianes entrelacées, se déploie sur les deux vantaux, auquel font écho, sur le mode mineur, les vrilles qui cantonnent les deux poignées chantournées.

Maison Soubrier, détail d’un cabinet, vers 1900, noyer et érable ciré. Coll. Christine et Augustin Müller-Choley. Photo C. Müller.

Comme pour la coiffeuse, à ce cabinet correspondent un dessin et une photo retrouvés dans les archives Soubrier.

Maison Soubrier, cabinet, vers 1900, mention imprimée « n° 163 meuble art nouveau, noyer et érable ciré. Hauteur 1 m 28, largeur 0 m 60 », dessin à la plume, s.d., Soub 11, Meubles n° 7, dessin n° 7786, Fonds Soubrier, bibliothèque du musée des Arts Décoratifs. Photo M. M.

Maison Soubrier, cabinet, vers 1900, tirage photographique argentique, mention manuscrite : « meuble de salon AN noyer et érable ciré/Haut.120 Larg. 60/ poignées cuivre poli/serrure [?]/coins sculptés », s.d., Soub 11, Meubles n° 7, Fonds Soubrier, bibliothèque du musée des Arts Décoratifs. Photo M. M.

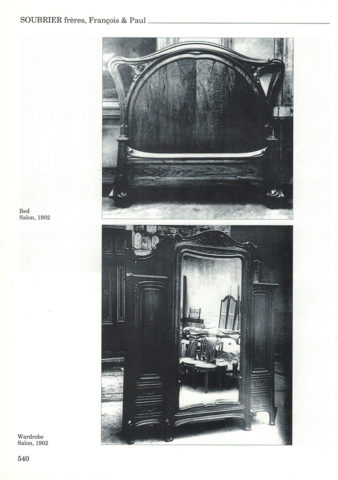

Maison Soubrier, lit d’une chambre au motif de roses, noyer. Coll. part. Photo M. M.

Maison Soubrier, armoire d’une chambre au motif de roses, noyer. Coll. part. Photo M. M.

Elle correspond à celle reproduite dans le livre Paris Salons d’Alastair Duncan[11] dans lequel elle est présentée comme ayant été exposée à un salon en 1902, sans plus de précision[12]. Nous n’avons retrouvé ces photographies ni dans les revues ni dans les portfolios anciens consultés.

Lit et armoire, « Bed/Salon, 1902 » ; « Wardrobe/Salon, 1902 », The Paris Salons, Alastair Duncan, p. 540.

Par rapport à la photographie ancienne, l’armoire a été amputée des deux rangements latéraux. Cet ensemble a longtemps été présenté par les antiquaires comme une œuvre d’Eugène Vallin (1856-1922), parfois d’Émile André (1871-1933) parfois même des deux, sans justification autre qu’une certaine ampleur des menuiseries, en particulier au niveau des pieds du lit pouvant évoquer la puissance d’une poussée végétale, idée chère aux créateurs nancéiens.

Maison Soubrier, détail du lit d’une chambre au motif de roses, noyer. Coll. part. Photo M. M.

À l’inverse, il faut noter la délicatesse du détail de la feuille naissante qui produit un discret décrochement dans la moulure qui suit le pourtour du pied du lit et que l’on retrouve sur le chevet et le fronton de l’armoire. Le dossier du lit présente une interprétation originale d’un motif que l’on retrouve souvent dans les lits de style Art nouveau, celui des coins étirés « en oreilles » Ici, le sculpteur les a évidés et a déplacé sur le côté le motif de la rose enfouie dans un feuillage.

Maison Soubrier, détail du lit d’une chambre au motif de roses, noyer. Coll. part. Photo M. M.

On retrouve ces étirements des coins supérieurs en « oreilles » sur la photographie d’un lit d’une chambre Soubrier (cf. plus haut).

Maison Soubrier, chambre à coucher, tirage photographique argentique (détail), s.d., Soub 11, Meubles n°7, photo n° 7643, Fonds Soubrier, bibliothèque du musée des Arts Décoratifs. Photo M. M.

Le motif de roses est repris, dans un haut-relief d’une grande virtuosité, sur le fronton de l’armoire.

Maison Soubrier, fronton de l’armoire d’une chambre au motif de roses, noyer. Coll. part. Photo M. M.

L’élégance et la qualité esthétique de cet ensemble tiennent au contraste instauré entre la sobriété des grandes surfaces planes de sa structure et le raffinement de ses détails sculptés.

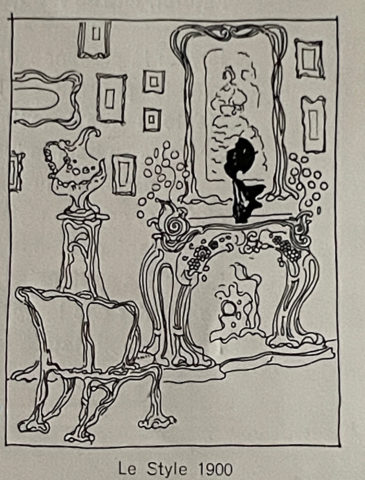

Inconséquence des modes, voici comment, trente ans plus tard, dans un article intitulé « Ancien et moderne », un catalogue de la maison Soubrier décrivait le style Art Nouveau qu’elle avait pourtant jadis pratiqué :

« En 1900, par réaction contre le goût « Napoléon III » qui s’était contenté de dénaturer le Louis XV, le Louis XVI et le gothique, on avait essayé de renouveler les sources de l’art décoratif en cherchant l’inspiration dans la nature : il en était résulté

ces enchevêtrements pitoyables de pavots et de volubilis, ces accouplements inattendus et monstrueux de pieuvres et de pâtes alimentaires, style lanière de fouet et flamme de punch[13]. »

Ce texte qui conservait à la fois le souvenir ancien d’Arsène Alexandre[14] et récent de Paul Morand[15], était accompagné d’un dessin à charge voulant fustiger la mollesse supposée de ce style.

Catalogue commercial de la maison Soubrier, vers 1932, s.p., article « Ancien et moderne », coll. part. Photo M. M.

À cette époque, il était de bon ton de se gausser de l’Art nouveau, de même qu’on est tenu de le révérer à la nôtre. Mais ce que la postérité a fini par retenir ce sont l’inventivité et la qualité d’exécution des produits conçus par des fabricants souvent audacieux. Quant à la Maison Soubrier, si elle n’a pas été aux avant-postes de la création du nouveau style, il n’est pas exagéré de dire qu’elle s’y est illustrée avec un certain brio.

Michèle Mariez

Doctorante à l’École du Louvre

Remerciements

Je remercie vivement les personnes suivantes :

Louis et Jean-Marie Soubrier pour l’intérêt qu’ils prennent à mes recherches et pour leur aide.

Ophélie Depraetere, étudiante en Master 2 à l’EPHE qui, dans le cadre d’un mémoire de recherche de Master 2 intitulé L’industrie du meuble au Faubourg Saint-Antoine et la recherche de la modernité (1880-1905) a fait le rapprochement entre la coiffeuse de M. Zéhil et le dessin vu dans un recueil du fonds d’archives Soubrier. Il en va de même pour le cabinet évoqué plus loin.

Robert Zéhil, M et Mme Müller ainsi que Siegfried Bourguignon qui m’ont donné accès à leur collection.

Frédéric Descouturelle pour les informations complémentaires qu’il a apportées.

Notes

[1] Ce fonds est conservé aux archives de la Bibliothèque des Arts Décoratifs.

[2] Date la plus ancienne jusqu’à laquelle j’ai pu remonter concernant la formation de la maison. « Contrat sous signatures privées en date à Paris du 8 janvier 1818, enregistré à Paris le 20 du même mois, concernant formation de société entre Monsieur Pierre Ovide Fréquant requérant, et Monsieur Pierre Martin Fréquant, son frère « pour toutes les opérations de commerce et de commissions, généralement quelconques qu’ils pourraient faire. » Minutier des notaires de Paris, Inventaire après-décès de Mme Fréquant, MC/ET/C1169, Archives de Paris.

[3] Elle propose à la location une collection de meubles et d’objets de tous styles et de toutes époques.

[4] Le site du château de Compiègne https://chateaudecompiegne.fr/collection/objet/pouf-cordiforme-du-salon-de-musique fournit le nom du tapissier porté sur une étiquette : « Fournier Feur de SM l’Impératrice 5 rue de Sèvres ».

[5] DESCOUTURELLE Frédéric, PONS Olivier, La Céramique et la Lave émaillée d’Hector Guimard, p. 24, éditions du Cercle Guimard, 2022.

[6] BUFFET-CHALLIÉ Laurence, Le Modern Style, Paris, 1975, Paris, Baschet et Cie, p. 66.

[7] Bureau art nouveau n° 158, vers 1900, dessin à la plume 7603, Soub 11, Meubles n° 7, Fonds Soubrier, archives de la bibliothèque MAD, Paris.

[8] Ce qui a pu être à l’époque un bureau de dame, est actuellement plutôt identifié comme une coiffeuse en raison de la présence du miroir.

[9] GME 14/12147, Mobilier National.

[10] L’emploi de branchages au naturel qui dénote une influence du mobilier du nancéien Émile Gallé, avait facilité cette attribution dans la mesure où il était de notoriété publique que Gallé avait fait savoir à Hœntschel qu’il avait apprécié son mobilier du Salon du Bois au sein du pavillon de l’UCAD.

[11] SOUBRIER Frères, François & Paul, Bed, Wardrobe, salon 1902, photographie The Paris Salon, Alastair Duncan, p. 540.

[12] Malheureusement, l’origine des photographies reproduites dans cette série d’ouvrages n’est pas précisée.

[13] Catalogue commercial Soubrier, vers 1932, s.p., article « Ancien et moderne », coll. part.

[14] ALEXANDRE Arsène, Le Figaro, 28 décembre 1895.

[15] MORAND Paul, 1900, Les éditions de France, 1931.

Calendrier des visites guidées en 2024 – premier semestre

Le Cercle Guimard vous propose quatre nouvelles visites guidées, dont un parcours inédit, pour cette fin de premier semestre 2024 :

« Guimard et le métro »

Le samedi 20 avril à 10h

Porte-enseigne et enseigne d’un portique d’entourage découvert du métro de Paris (Station Monceau). photo F. Descouturelle.

« Paris et l’architecture du commerce : des galeries aux grands magasins »

Le samedi 27 avril à 10h

Coupole des Galeries Lafayette, Jacques Gruber, 1912, photographie de Maréva Briaud.

« Guimard et le métro »

Le samedi 25 mai à 10h

Porte-enseigne et enseigne d’un portique d’entourage découvert du métro de Paris (Station Monceau). photo F. Descouturelle.

« Hector Guimard, architecte d’art »

Le samedi 15 juin à 10h

Vestibule du Castel Béranger, vue vers la rue. Photo Appoline Jarroux.

Les visites guidées sont au tarif unique de 20 euros par personne. Les inscriptions sont ouvertes 15 jours avant la première visite proposée dans le mois (ne pas tenir compte du 0 indiqué pour les parcours dans mois suivants).

Pour réserver :

Merci de cliquer sur l’horaire qui vous convient :

| Date / Heure | Événement | Places disponibles |

|---|---|---|

| sam 24/05/2025 / 10:00 | Visite guidée "Paris et l’architecture du commerce : des galeries aux grands magasins" | 14 |

Le Faubourg Saint-Antoine et l’Art nouveau – Troisième partie : vers le mobilier « à bon marché »

Dans le secteur du mobilier, parallèlement à l’évolution stylistique qui a vu l’émergence puis le déclin de l’Art nouveau, une nouvelle tendance s’est progressivement affichée : celle du mobilier « à bon marché ». Elle a été inhérente à la montée en puissance de la bourgeoisie au XIXe siècle[1] et à la constitution d’une classe moyenne de plus en plus importante.

Là encore, les premières initiatives sont venues du milieu des architectes et des décorateurs engagés dans le courant moderne. Le projet d’une maison synthétisant le « Foyer moderne », projet prévu pour être présenté à l’Exposition Universelle de 1900 de Paris, a sans doute été le point de départ de cette recherche de modèles modernes à bon marché. Il a été porté par le groupe de « L’Art dans Tout »[2], composé entre autres d’Alexandre Charpentier (1856-1909), de Charles Plumet (1861-1928) de Tony Selmersheim (1871-1971), de Louis Sorel (1867-1933), d’Henry Nocq (1869-1942) et de Jean Dampt (1854-1945). Actif dès 1896 et officiellement constitué en 1898, le groupe a en effet proposé le projet d’un foyer exclusivement moderne[3] à destination des intérieurs modestes d’ouvriers et d’employés. Malgré l’avis favorable du Conseil Municipal de la Ville de Paris en date du 30 janvier 1899, ce projet n’a pas abouti, mais cette idée a été représentée à l’Exposition universelle de Paris en 1900 par la salle à manger de l’architecte Léon Bénouville. L’année suivante, ce dernier a conçu une chambre à coucher, et en 1903, le mobilier d’une pièce commune pour une habitation ouvrière, projets tous deux exposés au salon de la Société Nationale des Beaux-Arts (SNBA).

Léon Bénouville, buffet-dressoir en chêne ciré, siège en chêne recouvert de peau de porc, présentés à l’Exposition universelle de Paris 1900, portfolio Meubles de style moderne Exposition Universelle de 1900, pl. 11, Théodore Lambert architecte, Charles Schmid éditeur, s.d. Coll. part.

Léon Bénouville, mobilier d’une pièce commune pour une habitation ouvrière, exposé au Salon de la SNBA en 1903, L’Architecture, 1904, pl. 19. Coll. Bibliothèque Forney. Droits réservés.

Toujours en 1903, à l’Exposition de l’Habitation qui s’est tenue au Grand Palais, ce thème a pu s’exprimer de façon très visible sous le titre des « Habitations modèles à bon marché », « clou » de l’exposition, prenant la forme d’élégantes maisonnettes construites au centre de la nef et entourées de pelouses et de corbeilles fleuries donnant l’illusion d’un hameau. Seules cinq d’entre elles, construites par Charles Plumet, Jules Lavirotte, Léon Bénouville, Bouvard et Umbdenstock et par La Société d’Épargne des Retraites, répondaient aux objectifs énoncés et proposaient également des ameublements économiques de style moderne.

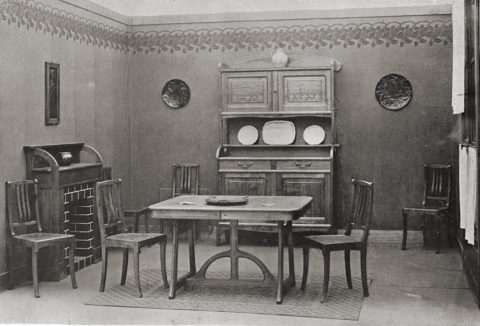

Léon Bénouville, pavillon à l’Exposition de l’Habitation en 1903 au Grand Palais, L’Art Décoratif 1904, supplément au 2e semestre, p. 9. Coll. part.

Léon Bénouville, mobilier du pavillon à l’Exposition de l’Habitation en 1903 au Grand Palais, L’Art Décoratif 1904, supplément au 2e semestre, p. 8. Coll. part.

Charles Plumet, pavillon à l’Exposition de l’Habitation en 1903 au Grand Palais, L’Art Décoratif 1904, supplément au 2e semestre, p. 5. Coll. part.

Charles Plumet et Tony Selmersheim, mobilier du pavillon à l’Exposition de l’Habitation en 1903 au Grand Palais, L’Art Décoratif 1904, supplément au 2e semestre, pl. hors pagination. Coll. part.

Un nouvel exemple de maison à bon marché a vu le jour à peine deux ans plus tard avec la maison ouvrière[4] de l’architecte Eugène Bliault, meublée économiquement par Lemaire et construite au sein de l’Exposition d’économie et d’hygiène sociales organisée par le Journal au Grand-Palais en janvier-et février 1905. Cette tendance au « bon marché » a, bien sûr, rapidement intéressé les fabricants de meubles et d’abord, ceux du Faubourg Saint-Antoine. Ils ont répondu aux besoins d’une clientèle modeste grâce à des modèles souvent vendus par « ensembles[5] », lesquels, d’un gabarit plus restreint, s’intégraient plus facilement aux intérieurs de la petite bourgeoisie. Il pouvait encore s’agir de meubles copiant les styles anciens, mais aussi de productions modernes qui tendaient vers une version sobre de l’Art nouveau. Parfois inventifs, robustes et exécutés avec de beaux matériaux, ces meubles pouvaient aussi être dépourvus de solidité et pauvres, tant en matériaux qu’en composition et en ornements. En effet, certains fabricants, conscients de l’engouement grandissant pour ce type de mobilier, en ont profité pour réduire la qualité de leurs produits.

Au 10 rue de Chaligny, L’intérieur Moderne, animé par Édouard Diot et Paul Bec, a sans doute été l’entreprise du Faubourg la plus emblématique du meuble « à bon marché » de style Art nouveau. Diot a résolument abandonné l’idée du meuble-sculpture, brillamment illustrée par quelques pionniers du style Art nouveau, mais d’un prix de revient beaucoup trop élevé pour la classe moyenne. Il s’est au contraire appliqué à dessiner des meubles d’une construction plus économique. Fabriqués à l’aide de machines, ceux-ci sont conçus par assemblage à angle droit de planches d’épaisseur constante, élégamment découpées et moulurées sur leurs tranches. Ainsi, Diot rejoignait une tendance illustrée, d’une plus manière plus radicale encore depuis une décennie, par le liégeois Gustave Serrurier[6], lui-même influencé par le style Arts and Crafts anglais.

Détail d’un buffet de Diot (l’Intérieur Moderne), noyer, panneaux en ronce de noyer et cuir repoussé au motif de platane, plateau en marbre. Coll. part. Photo F. D.

L’intérieur Moderne a ainsi offert un équivalent parisien à la maison nancéienne Gauthier-Poinsignon créée en 1903, trois ans après le départ de Camille Gauthier de chez Majorelle, et ce dans le but d’occuper ce secteur du marché.

Édouard Diot, dessin aquarellé d’une desserte, long. 0,485 m, larg. 0,335 m, s.d. (avant 1914). Le meuble offre de nettes similitudes avec le mobilier de Camille Gauthier. Coll. part. Photo O. P.

Comme son concurrent nancéien, L’intérieur Moderne a rapidement mis au point un très grand nombre de modèles modernes, de bonne facture et pouvant être exécutés à divers degrés de finition. Aux expositions, ce sont bien sûr les modèles les plus poussés qui ont été proposés, comme ceux de la chambre aux daturas, présentée à l’Exposition de l’Habitation en 1903 au Grand Palais.

Édouard Diot (L’Intérieur Moderne), chambre à coucher aux daturas, en chêne et frêne de Hongrie, panneaux vernis, poignées et entrées de serrures en cuivre ciselé argenté, présentée à l’Exposition de l’Habitation en 1903 au Grand Palais. Photo parue dans L’Art Décoratif 1904, supplément au 2e semestre, pl. hors pagination. Coll. part.

Gauthier-Poinsignon, salle à manger présentée lors de l’Exposition de l’Habitation en 1903. L’Art Décoratif, 1904, supplément au 2e semestre, p. 14. Coll. part.

Dès l’année suivante, L’intérieur Moderne a présenté une chambre aux houx, plus simple et plus économique, à l’Exposition de l’Hygiène et de l’Habitation.

Édouard Diot (L’Intérieur Moderne), chambre à coucher aux houx, en noyer, présentée à l’Exposition de l’Hygiène et de l’Habitation en 1904, L’Art Décoratif, 1904, 2e semestre, p. 237. Coll. part.

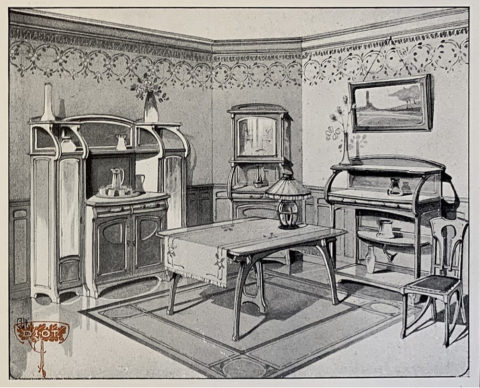

Ces ensembles ont figuré dans le catalogue commercial de la maison, sans doute le plus important catalogue de meubles de style Art nouveau du Faubourg Saint-Antoine.

Édouard Diot, salle à manger n° 1A (petit modèle), planche d’un catalogue commercial de L’Intérieur Moderne. Coll. BHVP. Droits réservés.

À la fin de l’année 1904, au Salon de l’Automobile, qui se tenait au Grand Palais depuis 1901, un concours de chambres d’hôtels sur trois catégories (de bon confort à modeste) a vu les participations remarquées du liégeois Gustave Serrurier et du nancéien Gauthier-Poinsignon, alors que le Faubourg Saint-Antoine était représenté par la maison Damon & Colin.

Mais c’est surtout l’année 1905 qui a consacré le concept de mobilier à bon marché avec le concours sur ce thème organisé par la Chambre Syndicale de l’Ameublement au sein du Salon des Industries du Mobilier, toujours au Grand Palais. À cette occasion, plusieurs dizaines de concurrents — dont une majorité provenaient du Faubourg Saint-Antoine — ont présenté une chambre à coucher ou une salle « commune » servant de salle à manger[7], parfois les deux. Pour leurs modèles, les fabricants avaient la possibilité d’explorer tous les styles, d’utiliser toutes les essences de bois, exceptés le pitchpin et le sapin, et de respecter un coût maximal de 400 F-or pour la chambre à coucher et de 500 F-or pour la salle à manger[8].

Georges Nowak, chambre à coucher présentée au concours de mobilier à bon marché organisé lors du Salon des Industries du Mobilier en 1905 au Grand Palais. Portfolio du Salon des Industries du Mobilier 1905, Armand Guérinet, vol. 3, pl. 34. Coll. part.

Le critique d’art et spécialiste du mobilier français, Roger de Félice[9], a écrit un compte-rendu de ce concours dans la revue L’Art Décoratif[10], y mentionnant diverses maisons du Faubourg Saint-Antoine : la Maison du Confortable, Georges Nowak, Pérol Frères, Gouffé jeune et Damon & Colin. D’autres maisons du Faubourg concouraient également : Balny, Colette Frères, Épeaux, Forget, Héring, Jourde, Le Mobilier (L&M Cerf), Peyrottes ainsi que Van Den Aker. Dans cet article, de Félice distinguait Mathieu Gallerey comme « l’un des artisans les plus complets d’aujourd’hui », regrettant à demi-mot qu’il n’ait pas remporté le concours. De sa chambre à coucher et de sa salle à manger aux pommes se dégageait effectivement une réelle sobriété de la ligne, contrebalancée par la finesse des sculptures et des incrustations.

Mathieu Gallerey, salle à manger aux pommes en chêne fumé mouluré et sculpté et cuir, présentée au concours de mobilier à bon marché, organisé lors du Salon des Industries du Mobilier en 1905 au Grand Palais, L’Art Décoratif, 1905, 2e semestre, pl. hors pagination. Coll. part.

Mais ce que de Félice ne dit pas clairement, c’est que la maison nancéienne Gauthier-Poinsignon a remporté les deux Premiers Prix pour ses deux ensembles[11]. Elle n’était d’ailleurs pas la seule maison nancéienne à concourir puisque qu’une nouvelle venue, Peltier & Misserey, dirigée par Pierre Majorelle[12], était en quelque sorte la réponse de la maison Majorelle à Gauthier-Poinsignon dans le secteur du mobilier moderne à bon marché.

Peltier & Misserey à Nancy, chambre à coucher présentée au concours de mobilier à bon marché organisé lors du Salon des Industries du Mobilier en 1905 au Grand Palais. Les plaques décoratives à motifs d’ocelles de paon incrustées dans les meubles sont en verre opaline émaillé. Portfolio du Salon des Industries du Mobilier 1905, Armand Guérinet, vol. 3, pl. 36. Coll. part.

Dans ce secteur prometteur où ils essayaient de se faire une place et malgré les efforts de quelques maisons, les fabricants du Faubourg Saint-Antoine se trouvaient donc sévèrement concurrencés par des maisons provinciales bien organisées avec une production industrialisée et une distribution sans concessionnaires ni intermédiaires.

De plus, une autre concurrence, locale cette fois, était plus menaçante encore : celle des grands magasins parisiens. Ils ne se sont bientôt plus contentés de la revente de meubles plus ou moins disparates importés ou acquis auprès d’ateliers ou placés par eux. Ils ont rapidement voulu devenir éditeurs en achetant des modèles à des dessinateurs indépendants dont ils orientaient les choix. Ils les faisaient alors réaliser, soit par leur propre atelier s’ils en avaient un[13], soit en concluant des accords avec certains ateliers, au sein du Faubourg ou ailleurs. Même s’il était depuis longtemps entendu que les commerçants non producteurs ne pouvaient prétendre recevoir une récompense lors des expositions, ils y participaient néanmoins. Les Grands Magasins Dufayel du XVIIIe arrondissement parisien, dont le rayon de mobilier était réputé, ont ainsi exposé au Salon des Industries du Mobilier en 1905.

Ophélie Depraetere

Dans nos prochains articles nous donnerons un éclairage plus particulier à certaines des maisons du Faubourg Saint-Antoine : Soubrier, Épeaux et Brouhot.

Nous remercions Fabrice Kunégel et Justine Posalski pour les renseignements et les documents qu’ils nous ont apportés.

Notes

[1] MESTDAGH Camille, L’ameublement d’art français : 1850-1900, Paris, éd. de l’Amateur, 2010, p. 8.

[2] FROISSART PEZONNE Rossella, L’Art dans tout, CNRS Éditions, 2005.

[3] Arch. Nat., F/12/3373, Exposition Universelle, 1900. Concessions privées. Le « Foyer moderne » : Rapport. Adressé à la Ville de Paris sur la nécessité de la construction d’une maison synthétisant le type du foyer moderne dans l’enceinte de l’Exposition Universelle de 1900, p. 3.

[4] LAHOR Jean, La Maison ouvrière au Grand Palais, L’Art décoratif, 1905, premier semestre, p. 156-164.

[5] AUSLANDER, Taste and power : furnishing modern France, op. cit., 1996, p. 330.

[6] Dès le début de son activité, Gustave Serrurier s’est montré intéressé par le mobilier à bon marché en exposant une « chambre d’artisan » à l’exposition de la Libre Esthétique à Bruxelles en février 1894, puis par la mise au point de la ligne du mobilier « Artisan » en 1899, et de celle du mobilier « Silex » en 1905, après la publication du dessin d’une « salle à manger ouvrière » dans L’Art Décoratif en 1904.

[7] DE FÉLICE Roger, « Un Concours d’ameublement à bon marché », L’Art Décoratif, p. 132.

[8] JANNEAU Guillaume, Technique du décor intérieur moderne, op. cit., 1928, p. 55.

[9] En 1903, de Félice a sévèrement attaqué Guimard dans son compte-rendu du Salon d’Automne paru dans la revue L’Art Décoratif en 1903. Cf. notre article « National », « Style Nouveau », « Architecte d’Art », « Style Guimard » et « Style Moderne », les qualificatifs appliqués par Guimard à son œuvre et leur postérité. (NDLR).

[10] DE FÉLICE Roger, « Un Concours d’ameublement à bon marché », L’Art Décoratif, 1905, 2e semestre, p. 129-136.

[11] La société Gauthier-Poinsignon a fait figurer les prix reçus en bonne place sur ses catalogues :

1904 Concours de Chambres d’Hôtel — Grand Palais, Paris/2 Grands Prix/2 médailles d’or/et le prix spécial accordé à l’installation la mieux comprise et la plus économique/Concours de Mobiliers — Grand Palais, Paris/Unique Premier Prix/et coupe de Sèvres du Président de la République

1905 Concours de Mobiliers pour Habitation à Bon Marché/Les deux Premiers Prix […]

[12] Pierre Majorelle était le frère cadet de Louis Majorelle. Tous deux se sont associés en 1904 à Peltier et Misserey, deux marchands de bois nancéiens qui possédaient déjà une société en leur nom. La société nouvellement formée a conservé le nom de Peltier & Misserey qui en étaient actionnaires minoritaires.

[13] Nous savons par exemple que les Magasins Réunis à Nancy avaient un atelier d’ébénisterie rue de Phalsbourg tout en entretenant des liens commerciaux avec certains petits ateliers indépendants. En 1907, ils ont organisé conjointement avec l’École de Nancy un concours de salle à manger d’une valeur maximale de 400 F-or ensuite éditée et vendue en magasin.

Le Faubourg Saint-Antoine et l’Art nouveau – Seconde partie : vers l’Art nouveau

Après avoir exposé dans notre article précédent certaines des raisons de l’immobilisme du Faubourg Saint-Antoine au XIXe siècle, nous abordons la question de l’adoption du style Art nouveau parmi certains des fabricants du quartier, adoption précédée par l’émergence de la « modernité », notion qui n’était alors pas forcément appréhendée de la même façon qu’aujourd’hui.

Lors de l’Exposition universelle de 1878 à Paris, on remarquait très clairement que le style Renaissance dominait parmi les différents modèles. À titre d’exemples, les fabricants du Faubourg Saint-Antoine, Schmidt et Piollet (Schmit) proposaient un grand lit de style Louis XIV en noyer sculpté. Balny présentait une crédence Renaissance et Viardot exposait des meubles de fantaisie de style japonais[1]. Les rapporteurs de l’événement — Tronquois et Lemoine — témoignaient ainsi :

« Tout est au style Henri II ou Louis XIII. Quelques meubles vont jusqu’au XVe et au XIVe siècles ; mais jeunes ou vieux, tous sont des copies ou tout au moins des réminiscences, et, chose bizarre, le côté curiosité domine[2]. »

Le philosophe et homme d’état français Jules Simon (1814-1896) commentait cette citation en écrivant que « cette dernière note n’est pas faite pour nous donner de grandes espérances sur la découverte d’un style français du XIXe siècle[3] ». Il faisait ici allusion à une idée alors récurrente et répandue : la volonté d’inventer enfin une production qui soit caractéristique du XIXe siècle et qui pourrait ensuite devenir un style national. Même s’il jouissait d’une véritable faveur, l’orientalisme, considéré comme plus amusant que sérieux, ne pouvait évidemment remplir une telle fonction.

Le critique d’art français Guillaume Janneau (1887-1981) faisait même remonter à deux décennies auparavant ce désir de création d’un style nouveau :

« Dès 1860, on ressentait le besoin de créer quelque chose de nouveau qui pourrait nous éloigner du pastiche qui devenait de plus en plus lourd[4]. »

Cet épuisement que subissaient les modèles qui avaient fait la gloire du mobilier français entre les XVIe et XVIIIe siècles se traduisait par une sorte de paroxysme dans la conception de productions elles-même très souvent éclectiques. Pratiquement toutes les ressources avaient été explorées et il était devenu très difficile de continuer à y puiser. Tout au long du XIXe siècle, les artistes, artisans et fabricants du Faubourg Saint-Antoine qui s’étaient mobilisés pour sauvegarder la suprématie du meuble français acquise durant les siècles précédents ont tenté d’adapter leur production à l’évolution des mœurs afin de répondre à toutes les problématiques liées aux questions de goût, de mode, d’économie, de praticité ou encore de confort. Ces recherches menées au cours du XIXe siècle ont été progressives et tout a été mis en œuvre pour ne pas heurter le public et pour faciliter l’intégration du mobilier dans les intérieurs. C’est ainsi que faute de créer un style nouveau, ces fabricants se sont tournés vers l’idée de « modernité », ou au moins vers l’idée de mieux répondre aux besoins modernes nés de l’évolution de la société. De fait, dans certains catalogues commerciaux, plaquettes commerciales et publicités, cet adjectif « moderne » a été accolé à des productions de toutes sortes, y compris à des copies de style Louis XV ou Henri II. Mais en quoi résidait véritablement la modernité d’un meuble telle que pouvait la concevoir un fabricant du Faubourg Saint-Antoine vers la fin du XIXe siècle ? Cette notion différait alors très largement de l’idée que nous nous en sommes faite a posteriori et il faut se ranger à l’opinion de l’historienne Leora Auslander (1959-…) pour laquelle certains fabricants ont essayé « d’inventer de nouvelles formes de l’ancien[5]» en créant une certaine forme de modernité simplement dans la manière de concevoir les copies. Toutes ces recherches, menées graduellement, ont apporté des transformations — mêmes minimes — qui, en fournissant des modèles un peu plus différents à chaque fois, participaient tout de même au détachement progressif des styles passés. Mais il a fallu de longues années à l’industrie du meuble pour que de sérieuses recherches soient menées en faveur d’un art résolument moderne et pour que, progessivement, ce terme de « moderne » ne s’applique plus qu’au style Art nouveau, puis à son évolution vers l’Art déco. Pourtant, en 1905, on pouvait encore le rencontrer, qualifiant des meubles qui nous semblent actuellement en être très éloignés.

Meubles « modernes » de la maison Millet à Paris, exposés au Salon du Mobilier 1905, portfolio du Salon du Mobilier de 1905, Armand Guérinet éditeur, vol. 2, pl. 171. Coll. part.

C’est l’Exposition universelle de 1889 à Paris qui a marqué le point de départ de ces recherches, ainsi que l’assurait Meynard, le rapporteur de la classe 17 (meubles à bon marché et meubles de luxe) : « On a soif du nouveau, cherchons donc du nouveau[6] ». De nombreux fabricants du Faubourg Saint-Antoine ont alors été remarqués et félicités, tels Schmit avec un certain procédé de marqueterie sculptée, Viardot qui présentait encore des meubles japonais, Boison, déjà très apprécié alors qu’il n’était pas connu du public et qu’il proposait un « ameublement en palissandre rehaussé d’or », ou encore Pérol Frères qui exposait une salle à manger Louis XV[7]. Malgré une forte présence des copies à cette exposition, la volonté de créer un « style moderne » se manifestait donc. Certains fabricants s’éloignaient peu à peu des copies et commençaient à chercher à développer cet art moderne tant désiré. Cette période de tâtonnements a nécessairement donné lieu à la création de modèles hybrides et parfois incohérents dans lesquels divers styles étaient mélangés. Pour évoluer, il fallait trouver de nouvelles sources d’inspiration. Et ce sont les éléments de la nature qui ont alors commencé à être privilégiés. Car à l’Exposition universelle de 1889, si ce sont les maisons Dasson et Damon (cette dernière étant au Faubourg Saint-Antoine) qui ont remporté des Grands Prix dans la section du mobilier, c’est un nouveau venu, provincial de surcroît, Émile Gallé, qui s’est fait remarquer. Il avait déjà été récompensé pour sa verrerie artistique par une médaille d’or à l’Exposition La Pierre, le Bois, la Terre, le Verre organisée à Paris par L’union Centrale des Arts Décoratifs en 1884. Cinq ans plus tard, à l’Exposition universelle de 1889, il a obtenu un Grand Prix pour sa verrerie et une médaille d’or pour ses faïences. Pour son mobilier, il n’y a pourtant obtenu qu’une médaille d’argent[8], mais l’attention qui s’était portée sur son nom a mis en lumière ses meubles dont les structures étaient encore empruntées à la Renaissance ou au XVIIIe siècle, mais qui étaient déjà envahis par la flore et porteurs de messages symboliques et symbolistes.

Émile Gallé, table Le Rhin, présentée à l’Exposition universelle de 1889, Musée de l’École de Nancy, photo Claude Philippot. Droits réservés.

De nombreux progrès ont été faits les années suivantes en faveur de cet art moderne et les objets d’art décoratif ont intégré les salons annuels, alors que le style Art nouveau se développait en France à partir de 1895, mais en dehors du Faubourg. De plus en plus de revues, antérieures ou postérieures à 1889, se sont intéressées à ce style et ont joué un rôle capital dans sa diffusion. Les écoles d’arts décoratifs de la capitale qui formaient, entre autres, les futurs dessinateurs et industriels, se sont également mises à mener des recherches en faveur d’un art moderne en modifiant leurs programmes d’enseignements.

En faveur d’un Art nouveau…

Fondateur du Patronage industriel des Enfants de l’Ébénisterie en 1866, Henri Lemoine (1828-1904) aspirait déjà à l’émergence d’un style nouveau et faisait part de ses espérances : « Peut-être ainsi créerons-nous un jour un nouveau style et ne serons-nous plus obligés de toujours copier[9] ». Parallèlement aux concours de travaux organisés et instaurés depuis 1867, le Patronage a créé à partir de 1898 un concours destiné aux dessinateurs. Cet événement qui était ouvert aux élèves du Patronage ainsi qu’à ceux des écoles extérieures, qu’elles fussent des écoles d’art décoratif ou des écoles professionnelles, permettait aux participants d’obtenir une certaine visibilité auprès des industriels. Le fabricant Vincent Épeaux (1862-1945), président du Patronage à partir de 1912, évoquait ainsi ce concours :

« En 1898, le Patronage, ne voulant pas rester indifférent au mouvement qui se produisait déjà depuis quelques années en faveur de la création d’un style moderne, ajouta à ses concours professionnels un concours entre dessinateurs, ayant pour but de créer chez eux une émulation les entraînant à la recherche de compositions décoratives nouvelles, répondant aux mœurs et aux besoins du jour[10]. »

Comme nous l’avons vu précédemment, le Faubourg Saint-Antoine était alors décrit comme étant « très en retard » sur l’évolution stylistique en cours. Cette opinion doit être largement revue car, à ce jour, nous connaissons au moins deux documents graphiques qui attestent l’existence de recherches menées au Faubourg en faveur de modèles Art nouveau avant l’Exposition universelle de Paris en 1900. Le premier document a été produit en 1898, à l’occasion de ce premier concours entre dessinateurs au Patronage. Son auteur, le fabricant de meubles Louis Brouhot (1869-1926), a obtenu le premier prix devant Fernand Leclerc et Georges Boisselier[11] avec le dessin d’ambiance d’une salle à manger, centré sur un buffet et faisant également apparaître une table, un fauteuil et une sellette, le tout dans un décor de lambris et de tentures savamment orchestré. D’une grande originalité, le mobilier envisagé comportait cependant encore de nombreuses citations historicistes.

Louis Brouhot, salle à manger, 1898, dessin, premier prix du premier concours de dessinateurs du Patronage industriel des Enfants de l’Ébénisterie. Coll. La Bonne Graine.

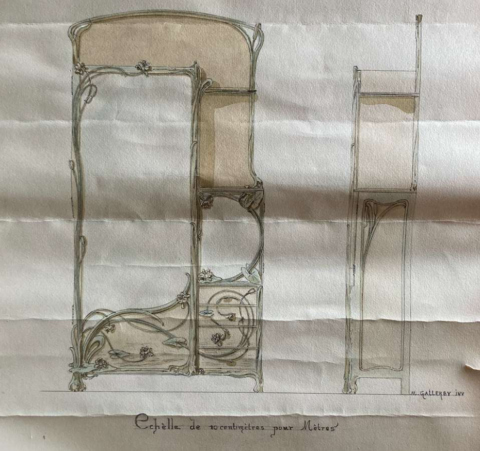

Le second document qui a attiré notre attention est un modèle que Mathieu Gallerey (1872-1965) a déposé au greffe du bâtiment en 1899.

Mathieu Gallerey, Modèle d’armoire à glace, 1899, dessin, décor de nénuphars et de roseaux, comprenant une grande porte à glace, un petit corps à droite où se trouvent quatre tiroirs dans le bas et une petite porte vitrée au-dessus, avec lambris dans le fond, Paris, Arch. Paris, dépôt de modèle auprès du greffe du bâtiment en date du 23 mars 1899, numéro 787, cote D18U10 524. © Arch. Paris.

Les fabricants pouvaient alors, s’ils le souhaitaient, et ce depuis le début du XIXe siècle, effectuer un dépôt de dessin ou de modèle dans le but de protéger leur création. La majeure partie des dépôts effectués n’ont pas été recensés car ils n’ont pas encore fait « l’objet d’un traitement définitif ». Entre 1880 et 1905, il semble d’ailleurs que très peu de modèles aient été déposés par les fabricants du Faubourg Saint-Antoine[12]. Ce dessin technique, sans mise en situation, présente la vue de face et de profil d’une armoire à glace. Les lignes sinueuses de ses montant sont constituées de tiges de nymphéas et de roseaux, tout-à-fait dans le style de ce que les parisiens pouvaient alors connaître des productions nancéiennes et en particulier de celles de Louis Majorelle (1859-1926). Dans la mesure où il est stylistiquement très éloigné des modèles sobres, simples et robustes que Gallerey a produit dans les années suivantes, ce dessin étonne par sa singularité. Il témoigne certes du talent du dessinateur mais aussi de l’intérêt précoce de l’ébéniste pour la production de Majorelle, avant même que celui-ci ne soit couronné par un Grand Prix à l’Exposition universelle l’année suivante. Sa découverte confirme a posteriori l’assertion d’Alastair Duncan décrivant Mathieu Gallerey comme un fervent admirateur de l’ébéniste nancéien mais qui « se garde bien d’essayer de l’imiter[13] ». Sauf si Mathieu Gallerey a réalisé ce dessin à la demande expresse d’un autre atelier, il nous faut admettre qu’il a pu avoir une courte et préliminaire période sous influence nancéienne qui, jusqu’à présent, était passée inaperçue.

Alors qu’en l’espace de cinq ans de nombreux créateurs indépendants parisiens (dont un bon nombre d’architectes, le groupe l’Art dans tout et l’équipe réunie par Siegfried Bing) faisaient fructifier et évoluer leurs recherches dans le style Art nouveau, outre Brouhot et Gallerey, plusieurs fabricants du Faubourg avaient tout de même pris un virage significatif dans ce sens. Ainsi, à l’Exposition universelle de 1900, la copieuse salle à manger de Vincent Épeaux remportait une médaille d’argent. On remarquait aussi celle de Damon & Colin (ex-Krieger) destinée à un palace niçois, ainsi que des meubles de Darras, Myrtil Dennery et gendre, Bec, Damon & Colin (ex-Krieger), Pérol Frères (hors concours) et du Patronage industriel des Enfants de l’Ébénisterie.

Damon & Colin (Krieger), salle à manger destinée à l’hôtel Gallia à Nice, présentée à l’Exposition universelle de Paris 1900, chêne poli mat avec incrustations de bois teintés, sièges garnis de velours deux tons avec applications, portfolio Meubles de style moderne Exposition universelle de 1900, pl. 7, Théodore Lambert architecte, Charles Schmid éditeur, s.d. Coll. part.

Myrtil Dennery et gendre, vitrine et table chrysanthème en pommier d’Australie, présentées à l’Exposition universelle de Paris 1900, portfolio Meubles de style moderne Exposition Universelle de 1900, pl. 11, Théodore Lambert architecte, Charles Schmid éditeur, s.d. Coll. part.

Myrtil Dennery et gendre, vitrine et table chrysanthème en pommier d’Australie, présentées à l’Exposition universelle de Paris 1900, portfolio Meubles de style moderne Exposition Universelle de 1900, pl. 11, Théodore Lambert architecte, Charles Schmid éditeur, s.d. Coll. part.

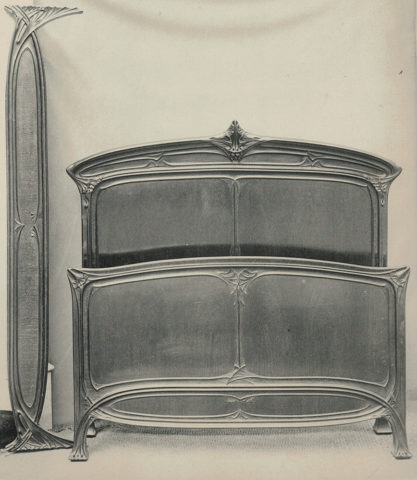

Pérol Frères, lit d’une chambre à coucher, 1899-1900, présentée à l’Exposition universelle de Paris 1900, Londres, Victoria & Albert Museum, n° inv. 1991:1-1900. Coll. V&A.

Une fois le Grand Prix de l’Exposition universelle de 1900 attribué à la fois au nancéien Majorelle et à Gallé (au grand dam de ce dernier), le Faubourg s’est alors tourné plus franchement vers l’Art nouveau, en combinant les influences naturalistes des nancéiens qui venaient d’être couronnés avec une ligne parisienne plus abstraite. Mais bien souvent, ces fabricants ne renonçaient pas complètement à un historicisme dont les réminiscences continuaient à imprégner une bonne part de leurs modèles modernes. En 1902, le Salon du Mobilier s’est tenu au Grand Palais. Le portfolio[14] consacré aux meubles de style Art nouveau qui y ont été exposés, montre que de nombreux nouveaux fabricants du Faubourg s’étaient mis à la mode. Parmi ces nouveaux venus, on remarquait Guérin, Pérol Frères, Boverie fils, Devouge & Colosiez, Charles Olivier, Schmit, Schmitt, Vérot & fils, Nowak, Georges Pique, E. Bardin, l’Hygiène Moderne. Quelques ensembles étaient particulièrement fournis comme celui de la Maison Mercier (100 rue du Faubourg Saint-Antoine) et celui de la Maison Gouffé jeune (48 rue du Faubourg Saint-Antoine).

Chambre à coucher par la Maison Mercier au Salon du Mobilier en 1902, fond de pièce en poirier ciré, panneaux peintures et consoles avec petits cabinets d’angle pouvant servir de portes de dégagement, porfolio Meubles d’Art Nouveau au Salon du Mobilier de 1902, pl. XII, Librairie spéciale d’Ameublement, Émile Thézard éditeur à Dourdan. Coll. part.

Salle à manger par la Maison Gouffé Jeune au Salon du Mobilier en 1902, chêne ciré, sculptures hortensias, portfolio Meubles d’Art Nouveau au Salon du Mobilier de 1902, pl. XVII, Librairie spéciale d’Ameublement, Émile Thézard éditeur à Dourdan. Coll. part.

Au sein de cette exposition, Georges Nowak (1884-1956), implanté au 47 rue du Faubourg Saint-Antoine, s’est distingué par un mobilier aux lignes élancées et harmonieuses qui se rapprochaient des meilleurs exemples parisiens et nancéiens.

Georges Nowak, chambre en palissandre des Indes, portfolio Meubles d’Art Nouveau au Salon du Mobilier de 1902, p. XXXVIII, Librairie Spéciale d’Ameublement, Émile Thézard éditeur, s.d. Coll. part.

D’autres ensembles de Nowak conçus dans la même veine ont été présentés à l’Exposition de l’Habitation en 1903 au Grand Palais, puis l’année suivante, au Salon des Artistes Français et à l’Exposition de l’Hygiène dans l’Habitation au Grand Palais. Ils ont alors été commentés par la revue L’Art Décoratif qui, comme son confrère Art et Décoration, s’intéressait préférentiellement aux artistes modernes indépendants et négligeait souvent les envois des maisons du Faubourg Saint-Antoine. Dès 1905, Georges Nowak a rejoint le prestigieux Salon de la Société des Artistes Décorateurs. Comme l’écrivait le journal Paris-Midi qui l’interviewait en 1912, cette maison a été l’une des rares à être créées dans le but de se consacrer au style moderne « en plein faubourg Saint-Antoine, c’est-à-dire dans la citadelle de toutes les routines en matière de décoration »[15]. Elle a su en effet développer un style personnel et reconnaissable, valant plus tard à son dirigeant d’être décrit comme un « ébéniste de grand savoir et d’idées hardies, qui n’a pas donné toute sa mesure […][16] ».

Georges Nowak, chambre à coucher présentée à l’Exposition de l’Hygiène et de l’Habitation en 1904, photographie parue dans l’Art Décoratif, 1904, vol. 2, p. 240. Coll. part.

Georges Nowak, buffet d’une salle à manger en acajou massif de Cuba et bronze doré, présenté à la Société des Artistes Français en 1904, Album Maciet (n°337). Coll. Bibliothèque du Musée des Arts Décoratifs.

De même que Georges Nowak, Mathieu Gallerey a créé sa propre maison de production au cœur du Faubourg pour se consacrer au style moderne. Il en est rapidement devenu l’un des acteurs reconnus et a participé à l’évolution du style Art nouveau vers la sobriété. Ses œuvres alliant une tradition rustique à un décor moderne ont été publiées dans Art & Décoration et L’Art Décoratif, à l’égal de celles des nouveaux décorateurs comme Dufrène, Follot ou Jallot, faisant ainsi presque oublier son appartenance au Faubourg Saint-Antoine.

Mathieu Gallerey, chambre à coucher présentée au salon de la SNBA en 1904, photographie parue dans L’Art Décoratif, vol. 1, p. 212. Coll. part.

En revanche, des maisons plus importantes et plus anciennes du Faubourg Saint-Antoine comme Mercier ou Pérol Frères ont peiné à se constituer une véritable identité moderne à travers leurs modèles. Malgré sa précocité dans le mouvement Art nouveau puisqu’elle a présenté de l’Art nouveau à l’Exposition universelle de 1900, la maison Pérol Frères a ensuite persisté à plaquer des motifs modernes sur des structures héritées des siècles précédents.

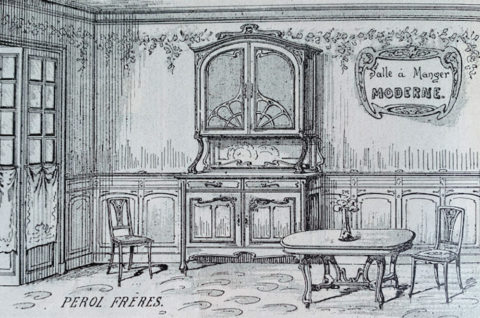

Pérol Frères, « Salle à manger moderne », 1903, plaquette commerciale, Paris, BHVP, série 120, droits réservés.

Pérol Frères, buffet de la salle à manger ci-dessus. Coll. part. Photo F. D.

En 1905, lors de la seconde édition du Salon des Industries du Mobilier, l’engouement pour l’Art nouveau était déjà retombé, à l’aune de sa mode qui refluait depuis quelques années. Des maisons anciennes du Faubourg comme Mercier y avaient renoncé et seules quelques maisons comme Diot, Brouhot, Épeaux, Gallerey, Au Confortable ou Nowak, persistaient à proposer du mobilier qui soit de style Art nouveau à proprement dit. Certaines esquissaient déjà les futures tendances de l’Art déco.

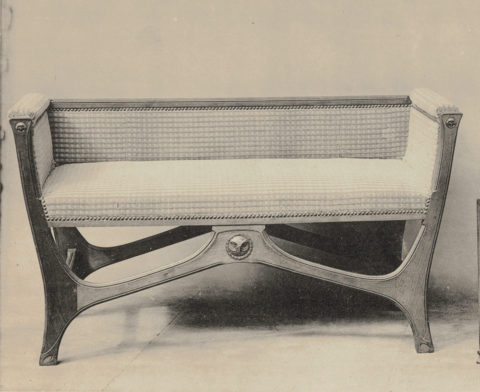

Canapé de salle à manger moderne exposé par la maison « Au confortable » Salomon & Cie au Salon des Industries du Mobilier de 1905, portfolio du Salon du Mobilier de 1905, Armand Guérinet éditeur, vol. 2, pl. 163. Coll. part.

Ophélie Depraetere

Dans notre prochain article, nous examinerons l’un des débouchés qui a permis au Faubourg Saint-Antoine de poursuivre dans la voie de la modernité : le meuble « à bon marché ».

Notes

[1] TRONQUOIS, LEMOINE, Rapports du jury international, Groupe III, classes 17 et 18, rapport sur les meubles à bon marché et les meubles de luxe, p. 15-17.

[2] TRONQUOIS, LEMOINE, Rapports du jury international, Groupe III, classes 17 et 18, rapport sur les meubles à bon marché et les meubles de luxe, p. 11.

[3] SIMON Jules, La maison et le mobilier chapitre IV, dans les rapports du jury international à l’Exposition universelle de 1878 à Paris, p. 239.