Category: A la une

Jean-Pierre Lyonnet, 1952 – 2019

Jean-Pierre Lyonnet est décédé le mercredi 25 septembre 2019. Le fondateur et président du Cercle Guimard avait 67 ans. Affaibli, Jean-Pierre Lyonnet passait le plus clair de son temps dans son impressionnante bibliothèque. Là, il poursuivait son activité d’illustrateur, que doublait un opiniâtre travail de recherches archéologiques sur l’architecture.

Signature des nouveaux statuts de la Route Européenne de l’Art nouveau, deuxième séance plénière, Barcelone, février 2007.

Érudit et curieux, enjoué et enthousiaste, dilettante et touche-à-tout, tel était Jean-Pierre Lyonnet. Autant de traits de caractère relevés chez Hector Guimard, l’architecte Art nouveau qui le passionnait. À cela, il convient de pointer un même farouche esprit d’indépendance, une propension identique à croire en son propre talent et une forme de snobisme parfaitement assumée. Guimard-Lyonnet : les deux hommes étaient faits pour s’entendre.

L’histoire démarre au début des années 1970. A l’issue d’un parcours scolaire plutôt court, Jean-Pierre Lyonnet quitte Sotteville-les-Rouen (Seine Maritime) pour se rendre à Paris. Il a une idée en tête : partir à la découverte des traces d’Hector Guimard, architecte qu’il vient de découvrir et qui le fascine. On le sait : à cette époque, l’Art nouveau est véritablement tombé aux oubliettes, il est remisé au placard, n’existant plus que par son côté kitsch et décoratif. Seule l’École de Nancy est mise en valeur dans un musée ouvert en 1964 dans sa ville de naissance. En ce qui concerne Hector Guimard, la quête s’annonce ardue et s’apparente même à une (re)découverte. L’architecte a laissé peu de traces : une partie importante des archives de son agence a disparu, en 1942, alors que le couple Guimard a quitté l’avenue Mozart pour émigrer aux Etats-Unis. Et bien d’autres documents ont été dispersés au cours d’une carrière aussi mouvementée que mal connue. Enfin, comme en écho au fameux : « Guimard ? Connais pas… », lancé par le ministre André Malraux, l’heure est alors à la démolition : hôtel Nozal (1957), pavillon de la station de métro Bastille (1957-1962), Castel Henriette (1969)… Il devient urgent d’intensifier la recherche, de lancer une véritable archéologie architecturale pour récoler l’œuvre de l’architecte d’art. Bibliothèques, archives, ouvrages, revues… le travail commence, il va durer plus de deux décennies. Bien évidemment, cette recherche ne concerne pas que Jean-Pierre Lyonnet : à ses côtés d’autres « Hectorologues » (en référence au court-métrage signé Blondel-Plantin) sont en campagne. C’est un groupe : historien, conservateur, galeriste, chercheur, collectionneur, amateur… et, pourtant, chacun reste et se tient dans son pré carré. Si tout le monde se connaît, peu de contacts existent, un partage des découvertes ou des avancées est lui encore moins envisageable. L’histoire poursuit son chemin suivant un calendrier émaillé d’événements marquants : ainsi la découverte d’une partie des archives que Hector Guimard avait déposés à l’orangerie du Parc de Saint-Cloud, grâce au duo Blondel-Plantin ; l’exposition du musée d’Orsay, en 1992, la première consacrée à l’architecte Art nouveau en France – New York avait devancé Paris en 1970…

Préparation de l’exposition Hector Guimard, album d’un collectionneur, printemps 2006.

Faut-il y voir un effet de la célébration du centenaire du métro ? A l’approche de l’an 2000, l’Art nouveau bénéficie d’un regain d’intérêt et particulièrement Hector Guimard : trois ouvrages voient le jour en 2003. Le premier est consacré à la participation de l’architecte à la construction du métropolitain parisien ; le second, une véritable monographie — toujours inexistante à l’époque — ; enfin, le troisième, orchestré par Jean-Pierre Lyonnet (cosigné Bruno Dupont, assorti de rares photographies de Laurent Sully Jaulmes, éd. Alternatives) dresse l’inventaire des édifices construits par l’architecte et désormais démolis. Il est sobrement (tristement ?) titré Guimard perdu. L’ouvrage est préfacé par Roger-Henri Guerrand. La collaboration de l’un des premiers et des plus ardents défenseurs de l’Art nouveau, universitaire et historien, ouvrait l’espace. Et le pari de rassembler ceux qui bataillaient pour la connaissance et la résurgence de l’œuvre d’Hector Guimard apparaît comme possible. L’idée du Cercle Guimard a germé, l’association voit le jour en 2003. Avec pour président d’honneur : Roger-Henri Guerrand.

Cri de joie face au succès de la première exposition du Cercle Guimard, Hector Guimard, album d’un collectionneur, été 2006.

La carrière de Jean-Pierre Lyonnet ne se résume pas à Hector Guimard. Très actif à Deauville lors de la création du Festival du film américain, il a lui-même réalisé un film (avec Richard Bohringer) au début des années 1980, mais dont la sortie fut toutefois empêchée. Il a longtemps mené son travail d’illustrateur, tant pour la presse (Globe, L’Express, Grands Reportages…) que pour le monde culturel (affiches de spectacles, de théâtre ou de festivals ; pochettes de disques : Paolo Conte, Le Chant du Monde…, principalement via le studio de Crapule ! Productions) ; et aussi pour le milieu automobile (Rétromobile), l’une de ses autres passions. Côté architecture, il fut très tôt un fervent adepte du Mouvement moderne (ou Style International), traquant au delà des grands noms (Le Corbusier pour lequel il a signé Les Heures Claires, un portfolio consacré à la villa Savoye au début des années 1980 ou Rob Mallet-Stevens) les architectes moins célèbres mais toujours talentueux. Inlassable rat de bibliothèque et grand collectionneur de revues spécialisées souvent rares, Jean-Pierre Lyonnet savait repérer pour les exhumer les nombreuses pépites qui s’y trouvaient enfouies, s’attachant alors à les (re)dessiner. En 1997, il signait l’ouvrage Villas Modernes – Banlieue Ouest 1900-1939 (avec la journaliste Christine Desmoulins, éd. Alternatives). En 2005, la rencontre avec Yvon Poullain, mécène et restaurateur de l’atelier de Louis Barillet, square Vergennes, Paris XVe, il prend les commandes de Robert Mallet-Stevens, ouvrage collectif consacré à cet architecte pour lequel il avait célébré à l’aide d’un portfolio la rue portant son nom dans le XVIe arrondissement. Un nouveau portfolio sera réalisé pour la restauration et l’inauguration de la Villa Cavrois, à Croix, en 2015. Enfin, grand flâneur et fin connaisseur de Paris, il est parti à la recherche des barrières de Paris, érigées peu avant la Révolution par Claude-Nicolas Ledoux et dont il compila les élévations de façade dans son dernier ouvrage, Les Propylées de Paris – 1785-1788 (éd. Honoré Clair, 2015).

Visite privée de l’hôtel Mezzara de Barbra Streisand, mai 2009.

Contraint de se ménager depuis plusieurs années, Jean-Pierre Lyonnet réservait sa présence aux sorties qu’il jugeait indispensables. Ancien et toujours gourmand de sauteries et de réjouissances, le président du Cercle Guimard savait être présent lors des inaugurations, des vernissages et de toutes formes de rencontres festives. Et si son absence fut souvent regrettée lors des dernières assemblées de l’association, il tenait toutefois à apporter son soutien total aux actions entreprises par le bureau, portant en premier lieu un regard enthousiaste sur le projet d’un musée installé à l’hôtel Mezzara. Là où, en 2003, fut organisée la signature de l’ouvrage Guimard perdu.

Bruno Dupont , Vice-président

Le monument aux morts du Lycée Michelet de Vanves, première découverte du Cercle Guimard, 2004.

Les premières dates de visites guidées de la rentrée et de nouveaux parcours à venir

Pour la rentrée et débuter l’automne, le Cercle Guimard vous propose deux nouvelles dates de visites guidées et commentées :

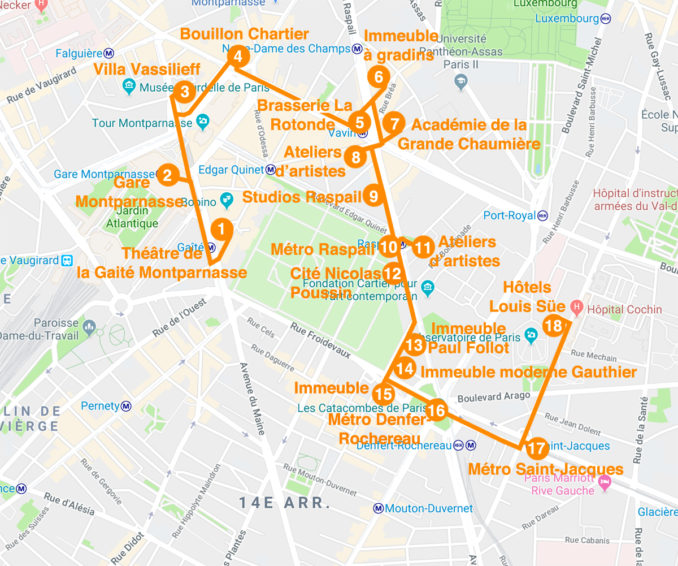

- Au cœur du Montparnasse de 1900 à la découverte des ateliers d’artistes et immeubles modernes

Le mercredi 9 octobre à 15h

&

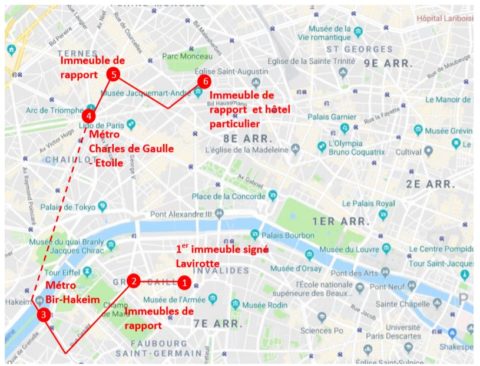

- Les oeuvres de Jules Lavirotte dans les 7ème et 8ème arrondissements

Le samedi 26 octobre à 14h30

Et très bientôt cet automne, un nouveau parcours dans le sud de Paris aux abords du Parc Montsouris, à la découverte d’oeuvres d’architecture moderne…

Pour réserver :

Merci de cliquer sur l’horaire qui vous convient :

| Date / Heure | Événement | Places disponibles |

|---|---|---|

| sam 24/05/2025 / 10:00 | Visite guidée "Paris et l’architecture du commerce : des galeries aux grands magasins" | 14 |

Deux petites découvertes sur des pavages de Guimard — Seconde partie : les carreaux de sol en grès incrustés utilisés par Guimard

En effectuant pour notre précédent article des recherches sur l’histoire de l’entreprise Defrance & Cie de Pont-Sainte-Maxence dont les pavés en grès cérame ont servi à garnir les cours du Castel Béranger et de l’hôtel Mezzara, nous avons découvert fortuitement l’origine de carreaux de sol posés par Guimard dans certains espaces de service ou vestibules.

Sol du couloir et escalier de service de l’hôtel Mezzara par Guimard (1910-1912). Photo auteur.

Il s’agit de « grès incrusté[1] », un type de revêtement de sol très répandu entre le dernier tiers du XIXe siècle et le premier tiers du XXe siècle. Cuit à haute température, le mélange argileux à forte teneur en silice du grès se vitrifie et acquiert une dureté qui donne au carreau une résistance exceptionnelle. La possibilité d’obtenir de riches effets de coloration et de dessins les fait utiliser en intérieur où ils garnissent les sols d’un grand nombre d’espaces de services d’appartements, de vestibules de villas ou de maisons, de commerces et de façon générale de tous lieux recevant du public[2]. Les immeubles de rapport qui les utilisent en grand nombre pour leur vestibule appartiennent à une catégorie intermédiaire, destinée à la petite et moyenne bourgeoisie.

Sol en carreaux de grès incrusté d’un immeuble parisien. Fabricant Boch Frères à Maubeuge. Photo auteur.

C’est en Angleterre que les premiers carreaux comportant des zones colorées dans la masse (les encaustic tiles) en argile plastique ont été fabriqués par Herbert Minton. Ce type de produit est imité en France à partir de 1854 par les frères Achille et Aimé Boulenger[3] à Auneuil (près de Beauvais) avec une technique dite « à pâte molle » qui reste artisanale. Entre temps, en Allemagne, c’est la famille Boch, peut-être inspirée par le succès des carreaux incrustés de Minton, qui innove encore par rapport à ces deux firmes en produisant à partir de 1854 des carreaux incrustés en pressant des poudres d’argile. Moins d’une décennie plus tard, en 1863, Boch Frères à Louvroil[4] dans le Nord, près de Maubeuge, introduit en France des carreaux en grès incrusté produits avec cette technique de la « pâte sèche ».

Pour obtenir la séparation nette des différentes plages de couleurs, on fabrique un réseau constitué de feuilles de laiton de 35 mm et d’une épaisseur de 6/10e, soudées à l’étain suivant le carton du carreau (légèrement plus grand — à peu près 10 % — que le carreau final afin de tenir compte de la rétractation à la cuisson).

Réseau en feuilles de laiton soudées. Musée d’art et d’industrie Paul Charnoz de Paray-le-Monial. Photo auteur.

Le réseau en laiton est talqué et placé au fond du moule. Munie d’un pochoir (un par couleur) l’ouvrière remplit le fond des alvéoles avec des poudres d’argile colorées sur 1/3 de l’épaisseur du réseau. Puis une légère couche de couleur neutre est tamisée sur les poudres de couleurs afin de les stabiliser. On retire soigneusement le réseau avant de finir de remplir le moule par une poudre de couleur neutre humidifiée. Par capillarité, au moment du pressage, cette couche supérieure humecte les deux couches inférieures. Le tout est cuit à haute température.

Réseau au fond d’un moule. Musée d’art et d’industrie Paul Charnoz de Paray-le-Monial. Photo auteur.

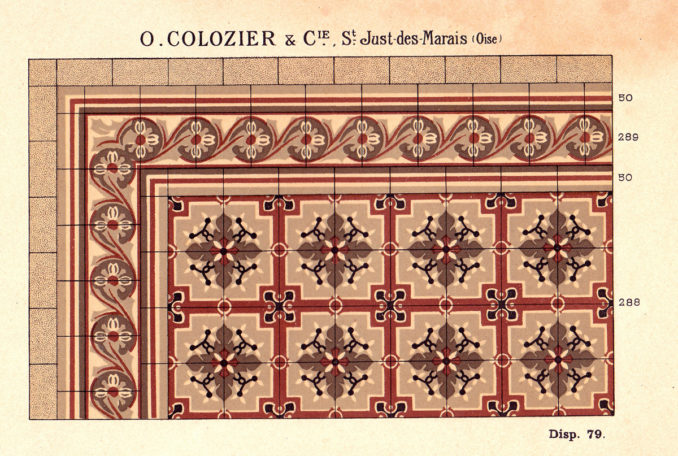

Pour diffuser leur production, les fabricants publient de nombreux catalogues où les modèles sont déclinés en plusieurs jeux de couleurs et où des compositions sont suggérées. Les carreaux forment généralement un « tapis » comprenant un ou deux motifs de bordure avec son motif de coin sortant (et éventuellement de coin rentrant) ainsi qu’un motif de milieu du tapis. Ce dernier peut être un motif isolé central qui sera répété seul ou en alternance avec un autre.

Carreaux en grès incrusté dans le vestibule d’un immeuble parisien, à motif isolé central, posés en damier avec des carreaux unis. Fabricant Boulenger à Auneuil. Photo auteur.

Mais le dessin du carreau est souvent conçu de façon à ce que l’association des côtés ou des coins forme de nouveaux motifs s’étendant sur plusieurs carreaux.

Carreaux en grès incrusté dans le vestibule d’un immeuble parisien. Fabricant Produits Céramiques de Maubeuge à Douzies, carreau 93. Photo auteur.

Dans ce dernier cas, l’association en damier du carreau 160 au carreau 93 permet une extension du motif. Catalogue PCM à Douzie. Coll. M. Hannes.

Si le dessin est asymétrique, la rotation à 90° des carreaux permet d’obtenir des motifs de plus grandes dimensions aux intersections de carrés de quatre carreaux.

Carreaux en grès incrusté dans le vestibule d’un immeuble parisien. Fabricant Sand & Cie à Feignies (59). L’assemblage forme deux motifs différents aux intersections des carrés de quatre carreaux. Photo auteur.

On trouve parfois des motifs s’étalant sur un carré de 9 ou même de 16 carreaux.

Motif en 16 carreaux de grès incrusté dans le vestibule d’un immeuble parisien. Fabricant Simons et Cie au Cateau (59). Photo auteur.

Planche du catalogue Simons & Cie, motif 232. Coll. M. Hannes.

Dans leur grande majorité, les carreaux sont carrés, mais on en trouve aussi quelques modèles hexagonaux.

Carreaux en grès incrusté dans le vestibule d’un immeuble parisien. Fabricant Boucuey & Winckelmans à Lomme (59). Photo auteur.

La demande est telle que de nombreuses usines voient le jour, principalement dans le Nord, près de Maubeuge (à Douzies, ainsi que deux transfuges de Boch : Simons au Cateau et Sand & Cie à Feignies). Léon de Smet[5] s’installe à Canteleu près de Lille. Dans le Beauvaisis, Octave Colozier s’installe à Saint-Just-des-Marais dans les faubourgs de Beauvais.

Planche d’un catalogue de la société Colozier à Saint-Just-des-Marais (Beauvais), non daté. Photo internet.

Contrairement aux producteurs de carreaux muraux de faïence, les producteurs de carreaux en grès incrusté ne tenteront qu’occasionnellement de se mettre au goût du jour et peu de carreaux réellement Art nouveau seront produits. Les lignes souples caractéristiques de ce style permettent souvent de donner aux assemblages de carreaux un dessin plus global où le motif de chaque carreau est moins individualisé.

Carreaux en grès incrusté de style Art nouveau de Sand & Cie à Feignies dans un hall d’immeuble parisien. Photo auteur.

Guimard va se servir à plusieurs reprises des carreaux en grès incrusté pour ses intérieurs. Nous en connaissons quatre occurrences mais il très probable qu’il y en a eu plusieurs autres.

À l’hôtel Roszé, 32 rue Boileau à Paris (1891), il prévoit l’utilisation de grès incrusté pour plusieurs localisations de faible surface comme la salle de bain, un balcon au premier étage, le foyer de la cheminée de la salle à manger et les vérandas sur rue et sur cour. À cette époque, il n’est pas encore question d’Art nouveau, en particulier chez les fabricants, et Guimard puise des modèles assez conventionnels dans les catalogues mis à sa disposition, notamment celui de Simons & Cie au Cateau dans le Nord. Le carreau 97 utilisé pour la véranda sur rue en est issu de façon certaine.

Plan de Guimard pour le sol de la véranda sur rue de l’hôtel Roszé, 32 rue Boileau en 1891. Musée d’Orsay, fonds Guimard, GP1265.

Assemblage de quatre carreaux n° 97 de Simons & Cie, motif utilisé par Guimard pour le sol de la véranda sur rue de l’hôtel Roszé, 32 rue Boileau à Paris en 1891.

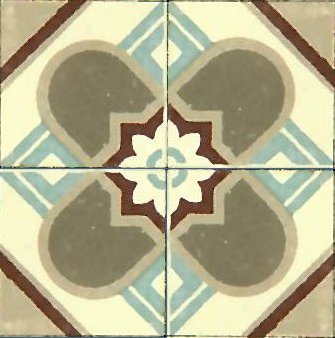

Bien plus tard, pour l’hôtel Deron Levent (8 villa de la Réunion, Paris XVIe, en 1907), Guimard utilisera un modèle de carreau, cette fois-ci de style Art nouveau.

Sol en grès incrusté de l’entrée et du vestibule de l’hôtel Deron Levent (1907). Photo auteur.

Quelques années plus tard, en 1910, Guimard utilisera le même carreau pour les espaces de service de l’hôtel Mezzara (60 rue La Fontaine, Paris XVIe, en 1910).

Sol en grès incrusté de l’ancienne cuisine de l’hôtel Mezzara. Photo auteur.

Dans les deux cas, il a opté pour un jeu discret de couleurs : un fond couleur « lin », un bleu foncé et un bleu clair. On peut retrouver ce modèle de temps à autre dans les immeubles de l’agglomération parisienne.

Sol en carreaux de style Art nouveau en grès incrusté. Immeuble à Bagnolet, rue Robespierre, couloirs du rez-de-chaussée. Photo auteur.

Nous avons pu retrouver ce modèle au musée de la céramique de Paray-le-Monial qui conserve dans ses collections un assemblage de quatre carreaux.

Quatre carreaux en grès incrusté encadrés du modèle 174C de Paray-le-Monial. Musée Paul Charnoz à Paray-le-Monial. Photo auteur.

Verso d’un carreau en grès incrusté de Paray-le-Monial, après la reprise par Utzschneider & Ed. Jaunez en 1891 et avant l’intégration dans la CGCB (Compagnie Générale de Céramique du Bâtiment) en 1921. Musée d’art et d’industrie Paul Charnoz de Paray-le-Monial. Photo auteur.

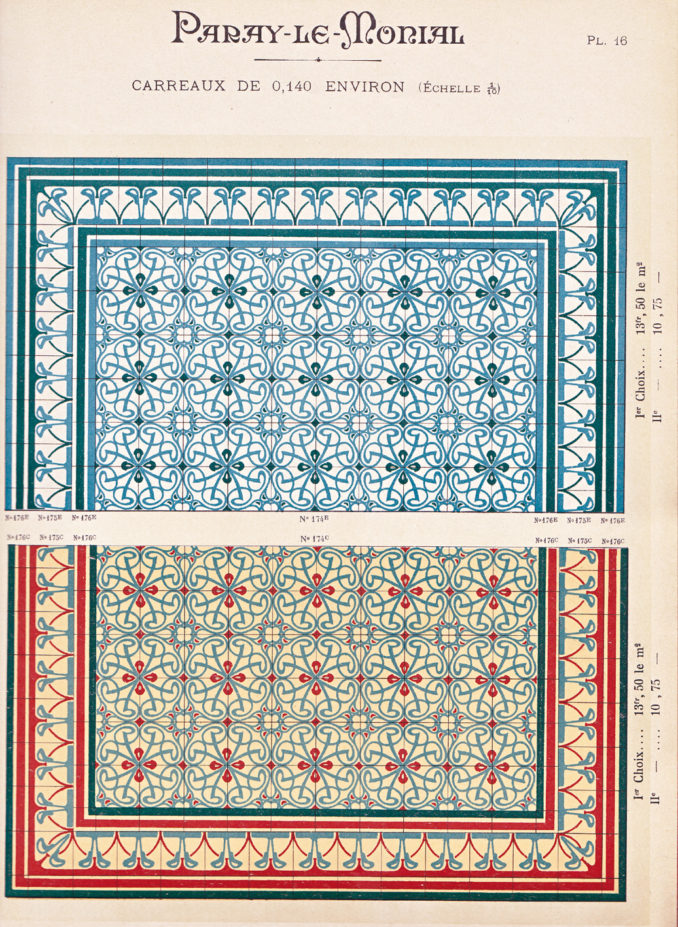

Le motif n’est pas encore présent dans le catalogue de 1901, mais apparaît dans un catalogue de 1903 sur la planche 27bis[6] sous le numéro de modèle 174 suivi de la lettre C ou E qui désigne le jeu de couleurs utilisées. Pour l’hôtel Deron Levent comme pour l’hôtel Mezzara, il s’agit de 174C avec la bordure 175C. Le modèle est encore présent dans le catalogue de 1922. En 1911, il est vendu sous deux qualités différentes : le premier choix à 13,50 F-or le m2 et le second choix à 10, 75 F-or le m2. Nous ignorons quelle est la qualité retenue par Guimard.

Catalogue des Carrelages Céramiques de Paray-le-Monial, 1911. Modèles 174E et 174C (motifs de milieu), 175C et 175E (motifs de bordure, 176C et 176E (motifs de bordure simple). Coll. Musée d’art et d’industrie Paul Charnoz de Paray-le-Monial.

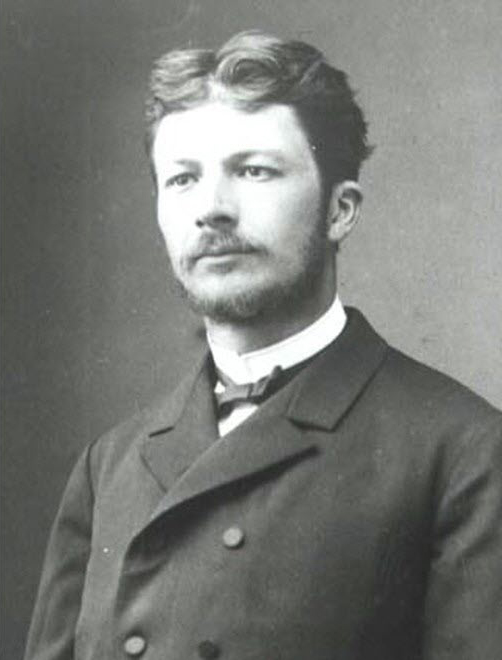

L’entreprise est fondée en 1877 par un autre transfuge de Boch, Paul Charnoz, qui installe son usine à Paray-le-Monial, en Bourgogne.

Paul Charnoz (1845-1927). Photo non datée, extraite du site du Musée d’art et d’industrie Paul Charnoz de Paray-le-Monial.

Originaire de l’Est de la France, Paul Charnoz est sous-directeur de l’usine Boch Frères à Dresde, puis directeur général de Boch Frères à Louvroil, dans le Nord, de 1873 à 1877. Il connaît donc parfaitement la technique du moulage en pâte sèche qu’il veut mettre en pratique pour son propre compte en se plaçant suffisamment loin des entreprises de Belgique et du Nord de la France. Paray-le-Monial, en Bourgogne du Sud est donc choisi par Charnoz en raison de la présence d’argile et des moyens de communication mis à disposition. L’usine sera en effet construite entre le chemin de fer de la ligne Paris-Lyon-Méditerranée et le canal du Centre. Son choix est aussi probablement guidé par la présence à proximité immédiate, à Digoin, de la filiale de la faïencerie de Sarreguemines (à présent en Allemagne) qui vient de s’implanter sur le territoire français en 1876-1877 afin d’échapper aux droits de douane qui frappent désormais ses produits à destination de la France.

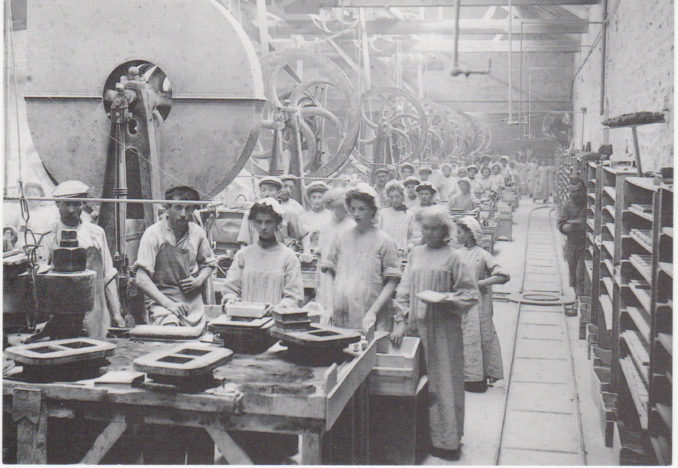

Ouvrières de l’usine de grès incrusté de Paray-le-Monial. Photo-plaque de verre datée 1901, extraite du site internet du Musée d’art et d’industrie Paul Charnoz de Paray-le-Monial.

Charnoz s’associe avec la faïencerie Hippolyte Boulenger et Cie de Choisy-le-Roi qui commercialise les carreaux en grès incrusté de Paray-le-Monial dans ses dépôt à Paris (18 rue Paradis[7]) et en province puis y fera produire ses propres modèles. Il tient à donner à sa production un tour artistique qui fait parfois défaut à d’autres établissements. À l’exposition Universelle de 1889, il obtient une médaille d’or avec une fresque en étoile à 8 pointes de 700 carreaux sur 24 m2.

Fresque en carreaux de grès incrusté présenté par Paul Charnoz et Cie à l’Exposition Universelle de Paris en 1889. Photo extraite du site du site du Musée d’art et d’industrie Paul Charnoz de Paray-le-Monial.

Mais l’année suivante, l’entreprise fait faillite. Elle est alors reprise en 1891 sous le nom de Société Anonyme des Carrelages Céramiques de Paray-le-Monial, par Utzschneider et Ed. Jaunez[8] que nous avions rencontré à propos de l’entreprise Defrance et Cie (cf. notre précédent article) qui diversifie ainsi sa production. Paul Charnoz est maintenu à la tête de l’entreprise jusqu’en 1901, ce qui lui permet de préparer l’Exposition Universelle de 1900. Georges Brault[9] lui succède ensuite comme directeur de 1901 à 1911. Il développera vraiment le volume de production et les bénéfices de l’entreprise. Puis le poste sera occupé par Georges Retgen[10] de 1912 à 1919.

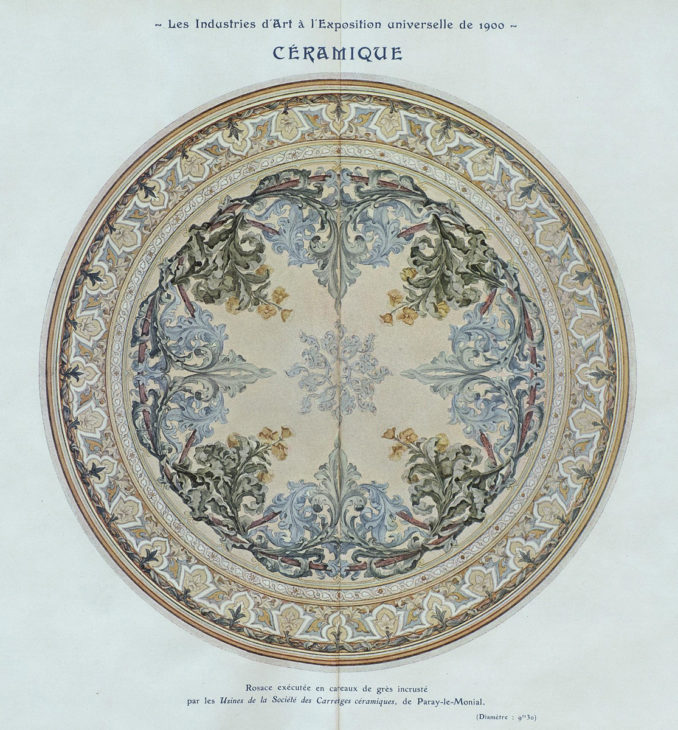

Pour l’Exposition Universelle de 1900, une rosace de 120 m2 est présentée, hors concours, dans les galeries de l’esplanade des Invalides. Si cette rosace de 4256 carreaux trapézoïdaux aux tons dégradés sacrifie à la mode du naturalisme, elle n’est pas vraiment de style Art nouveau, un style qui ne sera développé qu’après l’Exposition sur de rares modèles dont le n° 174.

Rosace en grès incrusté présentée à l’Exposition universelle de 1900 par les Carrelages Céramiques de Paray-le-Monial, sous la direction Paul Charnoz. Publiée dans Les Industries d’Art à l’Exposition universelle de 1900. La rosace figure dans l’édition de 1903 du catalogue de Paray-le-Monial. Photo extraite du site internet du Musée d’art et d’industrie Paul Charnoz.

On connaît un autre exemple d’utilisation de carreaux en grès incrusté du commerce par Guimard, grâce à un don[11] fait au Musée des Arts Décoratifs de quatre carreaux qui proviennent probablement d’un appartement de l’immeuble du 17 rue La Fontaine[12]. Ils y étaient employés dans les espaces de service et leur don correspond probablement à un recueil de matériaux faisant suite à la modification d’un appartement au sein de l’immeuble.

Carreau en grès incrusté de Landrecies n° 57, recto. Dim : 14 x 14 cm. Mairie de Landrecies. Photo Philippe Mézière.

Carreau en grès incrusté de Landrecies n° 57, verso. Dim : 14 x 14 cm. Musée des Arts Décoratifs. Photo auteur.

Ce modèle de carreau à motif de pavot est commercialisé par la Société Française des Céramiques de Landrecies[13] située près de Maubeuge et qui est active à partir de 1909.

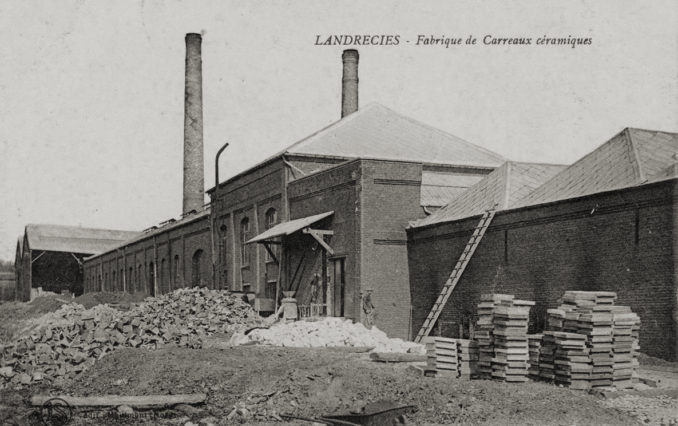

Bâtiments de la Société Française des Céramiques de Landrecies. Carte postale ancienne. Photo internet.

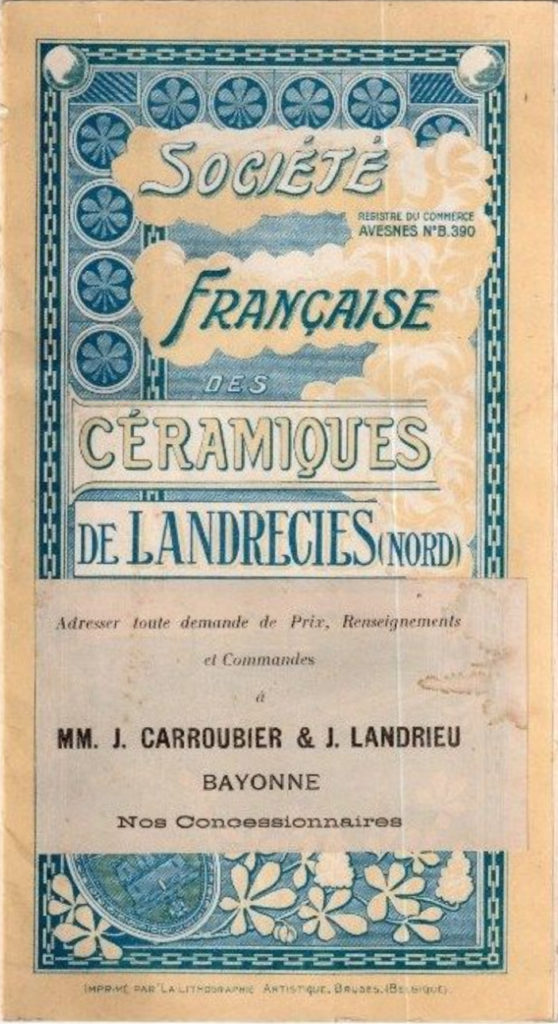

Catalogue de la Société Française des Céramiques de Landrecies. Non daté. Photo internet.

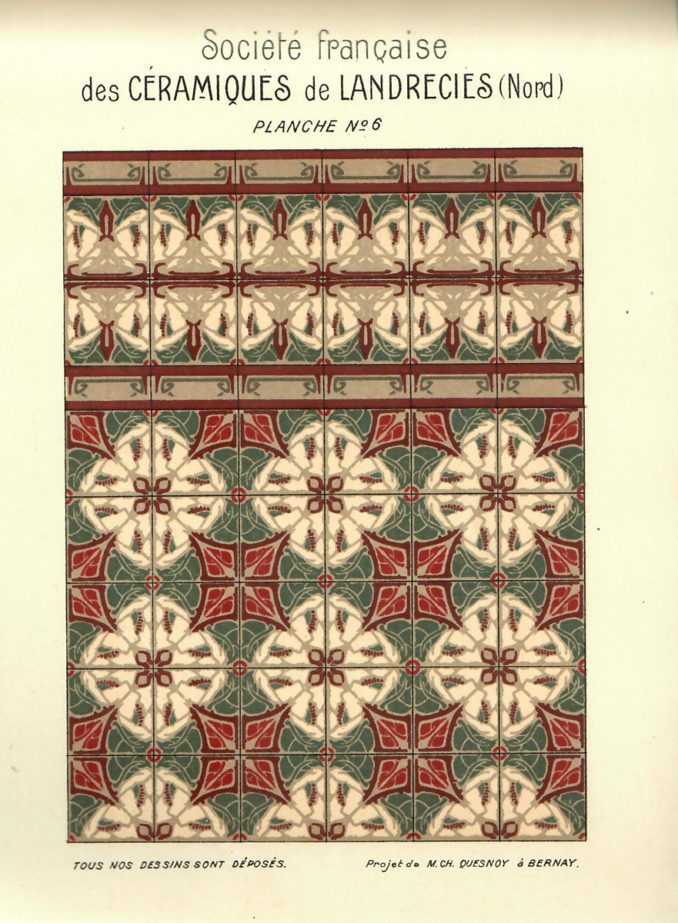

Il apparaît avec un jeu de couleurs différent dans son premier catalogue sans encore avoir de numéro de modèle mais, fait rare dans le domaine de l’art décoratif, le nom de son créateur est indiqué : Ch. Quesnoy (un nom typique du Nord) à Bernay (commune normande). Le catalogue précise aussi que les modèles sont déposés[14].

Catalogue 1 de la Société française des céramiques de Landrecies, pl. 6. Coll. M. Baeck.

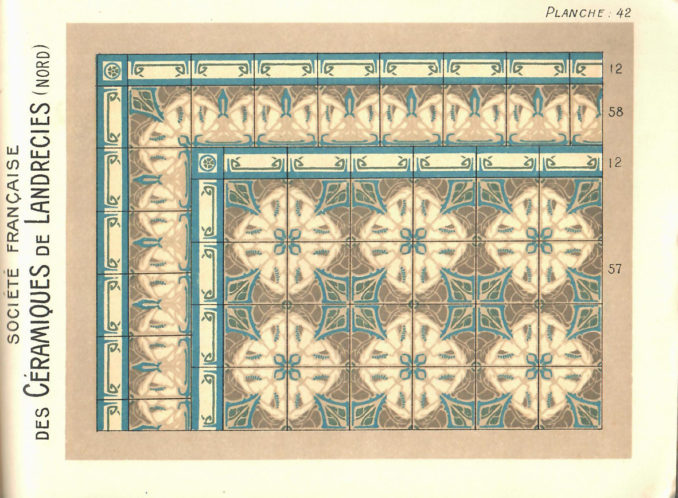

Sur le catalogue 2, le modèle ci-dessus reçoit le numéro 55, tandis que celui utilisé par Guimard reçoit le numéro 57. Le numéro 55 sera édité au moins jusqu’en 1925.

Catalogue 2 de la Société française des céramiques de Landrecies, modèle 57, pl. 42. Coll. part.

Ces carreaux sont également conservés à la mairie de Landrecies dans les deux jeux de couleurs.

Deux carreaux en grès incrusté de Landrecies n° 55. Dim : 14 x 14 cm. Mairie de Landrecies. Photo Philippe Mézière.

On voit que lorsqu’il utilise les carreaux en grès incrusté, Guimard prend soin de choisir des modèles de style Art nouveau qui puissent s’harmoniser sans heurt à ses propres décors. Dans les trois cas évoqués, il a choisi les jeux de couleurs les plus discrets. À notre connaissance, il n’a pas tenté d’en faire éditer avec ses propres dessins, alors qu’il aurait sans doute pu facilement proposer des cartons à l’entreprise Léon de Smet par l’intermédiaire de son client lillois Léon Coilliot. Pour les espaces communs de ses immeubles, Guimard préfère recourir à la mosaïque. Cette technique, habituellement employée dans les immeubles de haut de gamme, est plus onéreuse[15] mais plus souple. Elle lui permet de créer des compositions linéaires plus aérées sans effet de répétition. Dans le cas de l’hôtel Deron Levent, si les carreaux en grès incrustés sont visibles par les hôtes, puisqu’ils couvrent une surface allant de la porte d’entrée à l’escalier central de la maison, ils s’insèrent dans une hiérarchie, entre les planchers des espaces de réception et les simples carreaux unis rouge carmin et jaune clair, posés en damier dans les espaces de service (cuisine et office). Dans les deux cas de l’hôtel Mezzara et du 17 rue La Fontaine, son utilisation des carreaux en grès incrustés est analogue à celle de Victor Horta[16]. Elle est réservée à des espaces domestiques connus des propriétaires mais qui restent invisibles des invités qui sont reçus dans les appartements. Mais pour l’Hôtel Roszé et l’hôtel Deron Levent, leur utilisation n’est pas dissimulée aux visiteurs.

Sol en mosaïque du hall de l’immeuble Jassedé, 142 av. de Versailles, Paris XVIe, par Guimard (1903-1905). Photo auteur.D.

Frédéric Descouturelle

Nous remercions vivement plusieurs personnes qui nous ont apporté leur aide pour la rédaction de cet article.

Mario Baeck, docteur en sciences d’art de l’Université de Gand, spécialiste des carreaux de revêtement qui nous a fait profiter de sa connaissance du sujet, de sa documentation et notamment de sa collection de catalogues.

M. Marc Hannes qui a identifié les fabricants de plusieurs modèles de carreaux en partageant avec nous sa documentation.

M. Gilles Vallorge, archiviste du Musée d’art et d’industrie Paul Charnoz à Paray-le-Monial, ainsi que M. Philippe Mézière, adjoint territorial du patrimoine à la mairie de Landrecies qui nous ont très aimablement fourni images et informations.

Bibliographie :

Maillard, Anne, La Céramique architecturale à travers les catalogues de fabricants 1840-1940, éditions Septima, 1999.

Baeck, Mario, Splendeurs domestiques, Les carrelages de sol et de mur en céramique et en ciment en Belgique, Institut du Patrimoine wallon, 2013.

Baeck, Mario ; Hamburg, Ulrich ; Rabenau, Thomas ; Verbrugge, Bart, Industrial tiles 1840-1940 Industrielle Fliessen 1840-1940 Industriële tegels 1840-1940 Carreaux industriels 1840-1940, Johan Kamermans, Hans van Lemmen (ed.). Otterlo : Nederlands tegelmuseum, 2004.

Boucly, Jean-Louis, Histoire de la fabrication des céramiques de revêtement à Landrecies de 1909 à 1998.

Site internet du musée Paul Charnoz.

Site internet de la commune de Landrecies.

Site internet Céramique architecturale (Françoise MARY–céramique-architecturale.fr).

Notes :

[1] Le terme de « grès mosaïque » est également employé.

[2] Ces carreaux en grès sont visuellement très proches des carreaux en ciment hydraulique. Ceux-ci sont conçus avec le même type de réseau pour séparer les couleurs. Ne nécessitant pas de cuisson, ils sont beaucoup moins chers, mais moins résistants à l’abrasion. Ils sont très répandus en Belgique, Espagne, Italie et dans leurs colonies. Cf. Mario Baeck, Cement tiles: an exploration, Journal of the Tiles & Architectural Ceramics Society, volume 12, 2006, p. 20-30.

[3] À ne pas confondre avec la faïencerie Hippolyte Boulenger de Choisy-le-Roi.

[4] La société Villeroy & Boch (de Septfontaines, Mettlach, Merzig, Dresde) à proximité immédiate des frontières française et belge (puis luxembourgeoise) jouera de sa position géographique en fonction des bouleversement territoriaux de la région pendant le XIXe et le XXe siècle et s’implantera dans les différents pays limitrophes. Pour éviter les droits de douane, la production de carreaux de grès incrustés destinée au marché français est transférée de l’usine de La Louvière en Belgique à Louvroil en France en 1863.

[5] Fournisseur des mosaïques en grès cérame des vestibules du Castel Béranger de Guimard.

[6] Absent dans le premier catalogue de 1903, sa présence sur une planche surnuméraire atteste qu’il s’agit d’une création réalisée dans le courant de l’année 1903.

[7] À proximité de la gare du Nord et de la gare de l’Est par lesquelles arrivent les produits de la plupart des fabricants, la rue de Paradis est au XIXe siècle la rue de la faïence, de la porcelaine et du cristal. L’ancien magasin de la faïencerie Hippolyte Boulenger et Cie, décoré de nombreux panneaux de faïence et de mosaïques existe toujours.

[8] Elle est dirigée par la même famille que celle de la faïencerie de Sarreguemines, installée à Digoin.

[9] Militaire de carrière, Georges Brault entre à Paray-le-Monial sous la recommandation de son ami de lycée Paul Boulenger, directeur de la faïencerie de Choisy-le-Roi. Quoiqu’également originaire d’Angers, il n’est pas apparenté à la famille d’Alphonse Brault, associé de Xavier Gilardoni à la tête d’une importante entreprise de céramique architecturale également située à Choisy-le-Roi et à laquelle Guimard a fait appel pour les briques émaillées et les foyers des cheminées des salons du Castel Béranger, ainsi que pour l’édition de vases.

[10] Chimiste et céramiste formé à l’école de céramique de Sèvres, puis passé en 1903-1904 par la Société Anonyme des Produits Céramiques de Rambervillers (Vosges) qui produit de nombreux grès artistiques dans la mouvance de l’École de Nancy.

[11] Inv. n° 412019, don par Ralph Culpepper en 1966.

[12] La provenance exacte de ces carreaux n’est pas répertoriée au Musée des Arts Décoratifs, mais cette précision a été apportée par M. Philippe Thiébaut lors de la conférence de Mme Évelyne Possémé à la Journée d’études « Autour d’Hector Guimard » au Musée des Arts Décoratifs le 13 octobre 2017.

[13] Selon les recherches de M. Mario Baeck, cette entreprise a beaucoup de modèles analogues à ceux de deux firmes belges, la S. A. La Céramique Nationale à Welkenraedt et la S. A. Société Générale de Produits Céramiques et Réfractaires de Morialmé. Florissante avant la Première Guerre mondiale, l’entreprise connaît des difficultés dans l’après-guerre. Elle sera intégrée en 1925 au sein de la Compagnie française de mosaïque céramique de Maubeuge Nord.

[14] Ces dépôts se font au conseil des prud’hommes, sous forme de dessins et de descriptions. Ils servent à établir une antériorité en cas de dépôt de plainte pour copie.

[15] Même les sols des deux vestibules du Castel Béranger, immeuble de rapport destiné à la petite bourgeoisie, sont revêtus de mosaïque. Il s’agit d’un des nombreux signaux décoratifs qui « surclassent » l’immeuble par rapport à sa destination réelle.

[16] Cf. Mario Baeck, The Flourishing of Belgian Ornamental Tiles and Tile Panels in the Art Nouveau Period, Journal of the Tiles & Architectural Ceramics Society, volume 20, 2014, p. 14-25.

L’hôtel Mezzara à présent sur Iconic Houses

Le site international anglophone Iconic Houses qui répertorie les demeures les plus significatives de l’architecture moderne et contemporaine ouvertes au public, présente l’hôtel Mezzara.

Après une prise de contact cet été, la visite sur place de la sympathique équipe de Iconic Houses nous a conduit à leur fournir un texte de présentation et des illustrations. Nous espérons donc pouvoir concrétiser cette première présentation sur le site par une adhésion en tant que membre à part entière, aux cotés de demeures telles que la Casa Milà de Gaudì à Barcelone, le Musée Horta à Bruxelles, Fallingwater (la maison sur la cascade) de Frank Llyod Wright aux USA, et tant d’autres…

Ne manquez pas Des Racines et des ailes le 18 septembre sur France 3 à 21 h !

La célèbre émission de France 3 fait étape à Paris pour un programme consacré au tournant du XXe siècle. Fidèle à sa formule, l’émission est divisée en trois parties où de multiples sujets patrimoniaux sont mis en valeur par des acteurs de terrain.

Un premier reportage est consacré aux 130 ans de la tour Eiffel avec des images inédites, notamment aériennes.

La troisième partie, plus légère, raconte l’histoire et le quotidien du célèbre Moulin Rouge, lui aussi âgé de 130 ans.

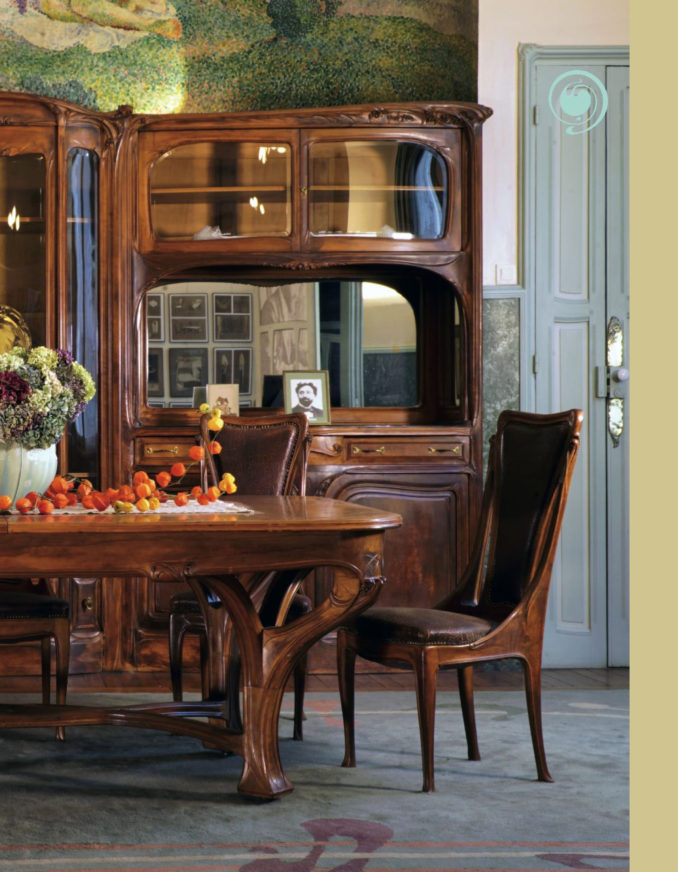

C’est au cours de la seconde partie, consacrée à la « Belle époque », que vous aurez le plaisir de retrouver les membres du Cercle Guimard à l’hôtel Mezzara. Contactés par la réalisatrice Nathalie Laville, nous avons en effet eu la possibilité de recevoir l’équipe de tournage au sein d’un lieu qui est à présent bien connu de nos adhérents, mais qui a encore tous les attraits de la nouveauté pour la très grande majorité des spectateurs français. En en commentant les plus belles pièces, Olivier Pons et Nicolas Horiot font partager la profonde originalité stylistique et la logique d’un créateur qui n’est pas que l’auteur des entrées du métro de Paris. Notre projet muséal devient maintenant une évidence qui se trouve ainsi annoncée à tous.

Deux petites découvertes sur des pavages de Guimard — Première partie : les cours du Castel Béranger et de l’hôtel Mezzara

Nous avions remarqué depuis longtemps que les cours du Castel Béranger (1895-1898) et de l’hôtel Mezzara (1910-1912) avaient été couvertes avec des déclinaisons du même type de pavé en grès cémame1 coloré en pleine masse.

Pavés subdivisés en quatre et biseautés en grès cérame dans la cour du Castel Béranger. Dim. 14 x 14 cm. Photo auteur.

Dès l’origine, et les photographies du portfolio du Castel Béranger (publié fin 1898) en font foi, la cour de l’immeuble ouvrant sur la villa Béranger est revêtue par ces pavés de couleur beige. Il s’agit d’un modèle bien particulier aux bords biseautés qui a été très populaire des années 1890 jusqu’aux années 1930. La grande solidité de ce revêtement explique qu’il a bien survécu jusqu’à nos jours et qu’on le rencontre encore fréquemment dans les vestibules et les cours des immeubles parisiens. La disposition ordinairement adoptée est presque toujours la même : une bordure de plusieurs rangs de la version non subdivisée, puis un remplissage central avec la version subdivisée en quatre carrés (eux-mêmes biseautés) disposés à 45 °. Très souvent, des pavés de couleur brune ou noire sont utilisés pour former des dessins géométriques qui ponctuent la surface. Des demi-pavés (rectangulaires ou triangulaires) permettent de combler les espaces.

Pavage de l’entrée carrossable d’un immeuble parisien. Pavés noirs et ocres. Photo auteur.

Pavage de l’entrée carrossable d’un immeuble parisien. Pavés noirs, bruns et ocres. Photo auteur.

Pour le Castel Béranger, Guimard s’est conformé à l’usage en bordant la cour de deux ou trois rangs de pavés beiges non subdivisés puis en remplissant la surface centrale avec les pavés beiges à quatre carrés disposés à 45 °. Il a utilisé avec parcimonie les pavés bruns en les disposant à un demi-pavé (triangulaire) de la bordure et en les espaçant tous les trois pavés. La cour a une surface très irrégulière, encore compliquée par la présence de massifs de terre clos par des bordures en ciment moulé modulaires mais qui n’influent pas sur le schéma de carroyage que nous venons de donner2.

Cour du Castel Béranger pavée en grès cérame, vue depuis la villa Béranger. Portfolio du Castel Béranger, pl. 13 (détail).

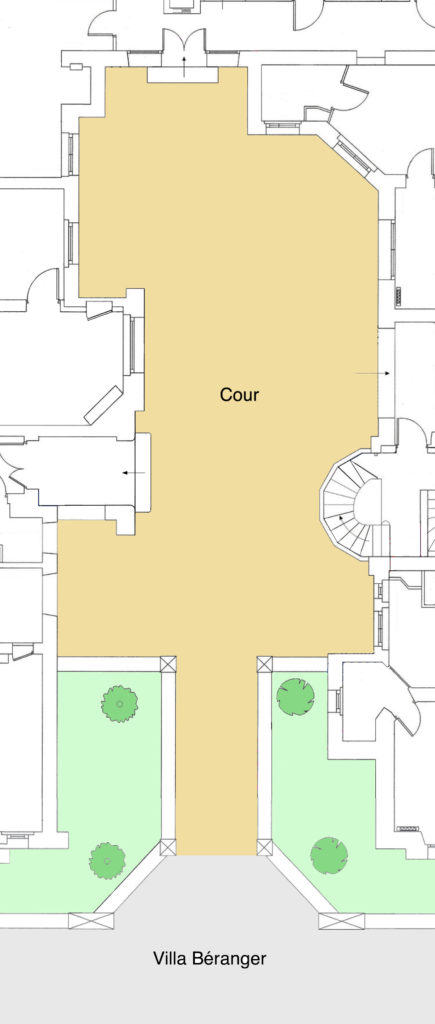

Plan de la cour du Castel Béranger. D’après un plan établi par l’atelier Le Bris Vermeersch architectes du Patrimoine, Lefèvre architectes ACMH, mai 2014.

Cour du Castel Béranger pavée en grès cérame. Portfolio du Castel Béranger, pl. 18 (détail).

Dans son portfolio du Castel Béranger, Guimard a tenu à citer les entreprises étant intervenues dans la construction et le décor du bâtiment. Un certain G. Voillaume est ainsi cité pour les « Carrelages et céramiques ». Il ne semble pas être le fabricant susceptible d’avoir fourni le pavage de la cour mais est sans doute l’artisan qui l’a posé et qui a scellé les décors muraux en grès émaillé. Guimard a également cité les fabricants dans sa liste, dans la mesure où ces derniers lui ont fourni des produits conçus selon ses propres modèles. Ainsi, les entreprises Gilardoni et Brault et Bigot sont citées pour, respectivement, « Terre cuite et briques émaillées » et « Grès flammé ». Elles ont participé à des degrés divers au décor extérieur et intérieur du Castel Béranger mais ne peuvent être les fournisseurs de ce type de pavage industriel. Dans ce portfolio, Guimard a d’ailleurs sciemment omis de mentionner les noms d’autres fournisseurs pour lesquels il estimait qu’aucune transformation artistique n’avait résulté de l’utilisation de leur produit. C’est le cas de ce pavage de la cour, mais aussi de l’entreprise Falconnier dont les briques de verre, montées en cloisons lumineuses, séparent l’escalier principal et l’escalier de service du bâtiment sur rue. Si le choix et la disposition de ces briques Falconnier est certainement la plus originale qui en ait jamais été faite et qu’il en résulte un réel effet décoratif inédit, pour le pavage de la cour, l’intention artistique était effectivement minimale. Dans tous les cas, le nom du fabricant restait inconnu…

Presque quinze ans plus tard, de 1910 à 1912, Guimard édifiait au numéro 60 de la même rue un hôtel particulier pour Paul Mezzara, industriel d’art spécialisé dans la broderie et la dentelle et, comme lui, vice-président de la Société des Artistes Décorateurs.

Façade de l’hôtel Mezzara, 60 rue Jean-de-la Fontaine, Paris. Photo auteur.

L’hôtel est construit en léger retrait de la rue, derrière une petite cour close par une grille et dont la surface triangulaire permet de rattraper l’obliquité de la parcelle.

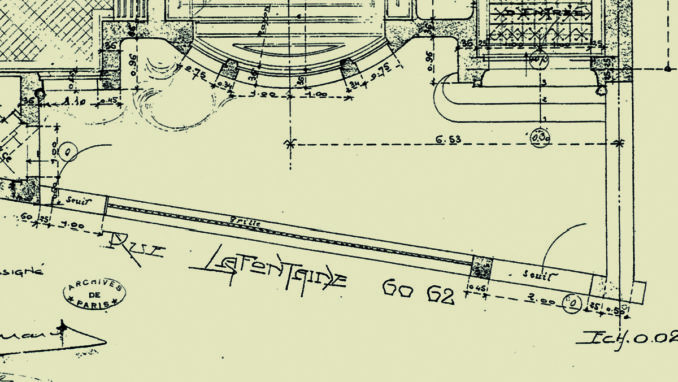

Plan du rez-de-chaussée de l’hôtel Mezzara (détail), daté avril 1910. 2Fi 158. Archives de Paris.

Pour paver cette cour, Guimard a fait appel au même fabricant de grès cérame dont il a retenu cette fois le pavé non subdivisé (de mêmes dimensions que le pavé subdivisé en quatre : 14 x 14 cm). Le pavage ayant été partiellement modifié à une date indéterminée, nous ne formulons ci-après que des hypothèses. Un seul rang de bordure parallèle au mur de la grille et aux murs latéraux a été mis en place, le reste de la surface étant disposé à 45° par rapport à la rue.

Pavés en grès cérame dans la cour de l’hôtel Mezzara. Photo auteur.

Guimard a également employé le pavé de mêmes dimensions en version « rayée » dont il subsiste actuellement un exemplaire. En toute logique, ces pavés antidérapants étaient posés entre la porte principale et l’ouverture de la grille qui lui fait face.

Pavé strié d’origine en grès cérame dans la cour de l’hôtel Mezzara. Photo auteur.

Pour cette cour Guimard n’a employé que des pavés beiges dont la couleur s’accorde à celles de la pierre et de la brique silico-calcaire de la façade. Il n’a sans doute pas voulu attirer l’œil par un dessin géométrique au sol pour un immeuble dont le raffinement se veut discret.

Cour de l’hôtel Mezzara pavée de grès cérame, élévations en moellon en opus incertum, brique silico-calcaire et pierre de taille sculptée. Photo auteur.

Les informations concernant la construction de l’hôtel Mezzara étant très lacunaires, là non plus, nous n’avons pu pendant longtemps connaître le nom du fabricant de ce pavage.

Heureusement, il y a quelques mois, nous avons pu repérer qu’un pavé était entièrement descellé dans la cour. En le prélevant et en nettoyant son verso (avant de le replacer au même endroit) nous avons eu la réponse à cette petite énigme. Inscrites en relief dans plusieurs cercles concentriques, on peut lire de haut en bas les mentions suivantes : CARRELAGES/ET/ PAVAGES/CERAMIQUES/DE/PONT/Ste MAXENCE (OISE).

Verso d’un pavé de la cour de l’hôtel Mezzara. Dim. : 14 x 14 cm, épaisseur 30 mm. Photo auteur.

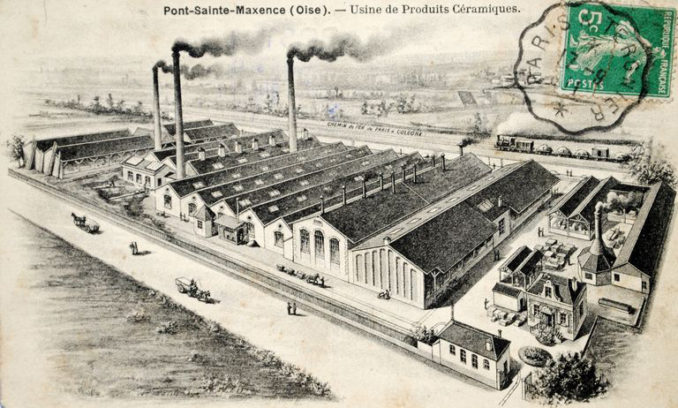

Une rapide recherche sur internet permet de voir qu’il s’agit des établissements A. Defrance & Cie. Peu connue mais très active, cette entreprise est fondée en 1882 à Pont-Sainte-Maxence, à une vingtaine de kilomètres de Compiègne, à la limite du Beauvaisis, région de production traditionnelle du grès. Les bâtiments de l’usine sont construits 1882 à 1899 3. Sans avoir les prétentions artistiques de maisons géographiquement proches comme Boulenger à Auneuil ou Colozier à Beauvais, l’entreprise Defrance & Cie s’est concentrée sur l’édition industrielle d’un nombre restreint de pavages de caractère utilitaire. Son dépôt parisien est au 12 cité de Trévise dans le IXe arrondissement.

Usine Defrance & Cie à Pont-Sainte-Maxence (Oise). Carte postale ancienne. Photo internet.

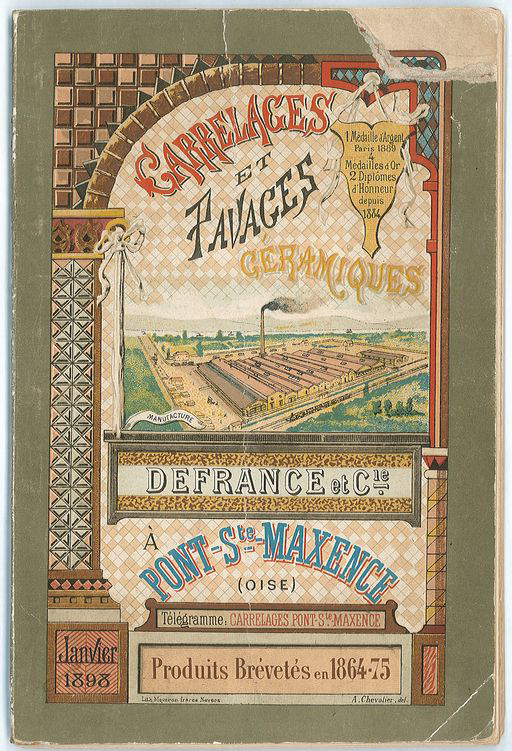

La couverture illustrée du catalogue de janvier 1898 (identique à celle de janvier 1893) montre une vue aérienne plus ancienne de l’usine dans un encadrement composé avec les produits commercialisés. Un panonceau y annonce une médaille d’argent à l’Exposition Universelle de Paris en 1889 ainsi que « 4 médailles d’or/2 diplômes d’honneur depuis 1884 4 ». À la partie inférieure, un cadre annonce « Produits brevetés en 1864-75 »5.

Catalogue de la société Defrance & Cie à Pont-Sainte-Maxence (Oise), 1898, couverture. Photo internet.

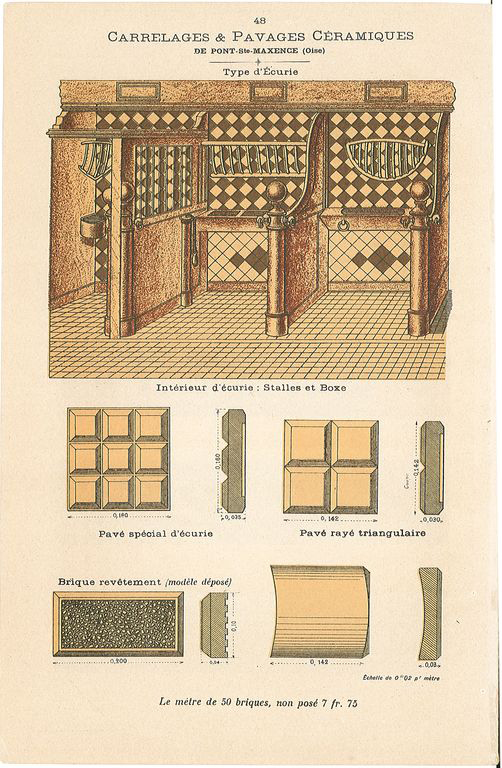

Dans les pages du catalogue, on reconnaît les pavés biseautés beiges et bruns que nous connaissons mais aussi d’autres types de pavés : rectangulaires, hexagonaux, octogonaux, « ciselés », formant caniveau, blancs, rouges, noirs, et encore quelques modèles de tuyaux, de mitres de cheminées et de lanternes.

Toujours sur les catalogues de 1893 et 1898, page 48, le pavé carré subdivisé en quatre carrés biseautés, celui qui est utilisé dans la cour du Castel Béranger, est nommé « pavé rayé triangulaire » et a une épaisseur de 30 mm. Le pavé du même genre à neuf subdivisions, un peu plus grand (16 x 16 cm), est qualifié de « pavé spécial d’écurie », dénomination justifiée par une illustration de stalle d’écurie entièrement revêtue de pavés et de carreaux de l’entreprise Defrance & Cie. On comprend que le biseautage permet une circulation plus aisée des chevaux dans les allées carrossables des immeubles.

Catalogue de la société Defrance & Cie à Pont-Sainte-Maxence (Oise), 1898, pl. 48. Photo internet.

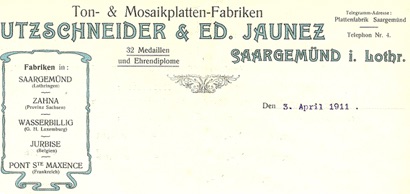

Dès sa fondation en 1882, Defrance & Cie est en réalité une filiale de la société Utzschneider6 & Ed. Jaunez fondée en 1864 à Sarreguemines. Après la défaite de 1870, elle se retrouve en Lorraine occupée par l’Empire allemand et si elle se voit ouvrir le marché allemand, ses produits sont dorénavant frappés d’importants droits de douane à leur entrée en France. Comme pour d’autres entreprises d’Alsace-Lorraine, les dirigeants de Utzschneider & Ed. Jaunez vont ouvrir une succursale en France exploitant le brevet déposé par Édouard Jaunez en 1864. Ils choisissent le site de Pont-Sainte-Maxence qui peut être approvisionné en argile et qui communique facilement avec la capitale par voie ferrée et fluviale. Actionnaires majoritaires de l’entreprise mais craignant sans doute un rejet anti-allemand de la part de la clientèle française, ils préfèrent mettre en avant le nom bien français d’un actionnaire minoritaire, A. Defrance.

En-tête de la société Utzschneider & Ed. Jaunez à Sarreguemines en 1911 (sous domination allemande). L’usine de Pont-Sainte-Maxence figure dans la liste des sites de production. Photo internet tirée du site Sarreguemines-Passion.

La prospérité de l’entreprise est en grande partie due au succès de son carreau en grès cérame obtenu par un mélange d’argile de laitier de haut-fourneau puis moulé par compression sous haute pression. Outre le site de Pont-Sainte-Maxence, elle ouvre ou rachète d’autres sites de productions au Luxembourg7, en Belgique8, en Allemagne9, en Saône-et-Loire10 et en Alsace11. Cette concentration explique l’aspect unifié des verso des produits des différents sites de production. Au moins depuis les années 1890, le concessionnaire parisien de Sarreguemines est Corbassière et Fils, 16 rue de la Chapelle.

Verso d’un pavé en grès cérame de l’usine de Jurbise en Belgique appartenant au groupe Utzschneider & Ed. Jaunez de Sarreguemines, produit avant la Première Guerre mondiale. Photo internet tirée du site Sarreguemines-Passion.

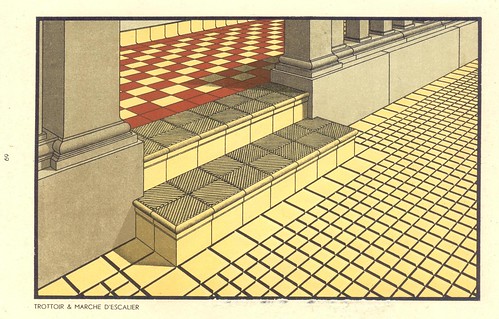

Après la Première Guerre mondiale (et la reconquête de l’Alsace-Lorraine) les différentes sociétés fusionnent et deviennent en 1921 la puissante CGCB (Compagnie Générale de Céramique du Bâtiment, plus tard couramment appelée la Cérabati) absorbant au passage l’usine de grès Collesson à Écuisses en Saône-et-Loire. Le siège social est alors transféré à Paris. Les catalogues des années trente montrent que les pavés de l’usine de Pont-Sainte-Maxence destinés aux entrées d’immeubles sont toujours produits. L’usine de Jurbise en Belgique et sans doute d’autres usines du groupe en produisent de semblables. On y trouve aussi les pavés antidérapants striés en diagonale.

Planche d’un catalogue de la Compagnie Générale de Céramique du Bâtiment (Cérabati), vers 1930. Les pavés utilisés dans les cours du Castel Béranger et de l’hôtel Mezzara sont toujours produits à Pont-Saint-Maxence. Les marches sont revêtues de pavés antidérapants striés en diagonale.

Ce sont probablement des pavés striés d’une génération ultérieure que nous retrouvons actuellement sur la portion de surface de la cour de l’hôtel Mezzara menant à la porte d’entrée. Plus petits d’environ un centimètre, sans bordure et d’un aspect « chiné » plus moderne, ils y ont remplacé à une date indéterminée les pavés d’origine, eux-même probablement rayés (cf. plus haut).

Pavés striés dans la cour de l’hôtel Mezzara, entre la porte principale et la grille (probables produits Cérabati). Photo auteur.

La Cérabati ne fermera ses portes qu’en 2006, alors que le site de Pont-Sainte-Maxence ferme dès 1992.

F. D.

Bibliographie :

Maillard, Anne, La Céramique architecturale à travers les catalogues de fabricants 1840-1940, éditions Septima, 1999.

Baeck, Mario, Splendeurs domestiques, Les carrelages de sol et de mur en céramique et en ciment en Belgique, Institut du Patrimoine wallon, 2013.

Baeck, Mario ; Hamburg, Ulrich ; Rabenau, Thomas ; Verbrugge, Bart, Industrial tiles 1840-1940 Industrielle Fliessen 1840-1940 Industriële tegels 1840-1940 Carreaux industriels 1840-1940, Johan Kamermans, Hans van Lemmen (ed.). Otterlo : Nederlands tegelmuseum, 2004.

Sites internet de l’Inventaire Général de la Région Hauts-de-France, site Passerelles de la BnF, site Sarreguemines-Passion.

Merci à M. Mario Baeck, Docteur en sciences d’art, Université de Gand, qui a apporté de plusieurs précisions et nous a fait profiter de ses travaux.

1 Le procédé du grès est connu intuitivement depuis le Moyen-Âge, avec l’utilisation d’argiles grèsantes (à forte teneur en silice) cuites à haute température, et constamment amélioré au cours du XIXe siècle grâce à la compréhension progressive des processus chimiques et physiques mis en jeu.

2 Ce schéma initial a été perturbé par des remplacements de pavés effectués avec des matériaux de récupération lors de la rénovation du Castel Béranger.

3 Dates inscrites sur les bâtiments existants.

4 Il s’agit certainement de l’exposition rétrospective organisée par l’Union Centrale des Arts Décoratifs ayant pour thème la pierre, la terre, le bois.

5 Le brevet 1BB61459 de 1864 a été déposé par Jaunez, 23 boulevard de Strasbourg à Paris avec l’intitulé « procédé de fabrication de dallages et de carreaux céramiques ». Son contenu n’est pas accessible (précision fournie par M. Mario Baeck).

6 Les frères Charles Joseph et Maximilien Joseph sont les premier et troisième fils de Paul Utzschneider, directeur de la célèbre faïencerie de Sarreguemines, d’origine bavaroise. Édouard Jaunez est leur neveu.

7 À Wassezbillig en 1873.

8 À Jurbise en 1876.

9 À Zahna en 1891, puis à Birkenfeld-Neaubrücke en 1908.

10 À Paray-le-Monial en 1891 ou 1892 (reprise de l’entreprise Paul Charnoz fondée en 1877).

11 À Oberbetschdorf en 1901.

Un encadrement de baie en grès émaillé sur l’hôtel Mezzara

Après avoir débuté sa collaboration avec les entreprises de céramique architecturale Bigot (1) et Gilardoni & Brault (2) pour le décor du Castel Béranger (1895-1898), Guimard leur reste fidèle pendant plus d’une douzaine d’années. Cependant, ses commandes, encore très importantes pour la villa Berthe (1896) et le Porche d’une grande habitation à l’exposition de la Céramique en 1897, décroissent rapidement pour devenir épisodiques. Guimard s’intéresse alors à la lave émaillée, matériau plus onéreux mais qui répond sans doute mieux à ses désirs, avant de l’abandonner après 1903. Guimard ne se tourne pas non plus vers l’entreprise de céramique architecturale Gentil et Bourdet (3) qui prend son essor à partir de 1901.

De fait, très peu d’éléments en grès émaillé dont la création est postérieure à 1900 sont venus à notre connaissance. Cette plaque (d’une paire) est certainement l’une d’eux. Sans marque de fabricant, signature ni millésime, elle est munie de trois emplacements pour vis qui impliquent une utilisation en intérieur pour un aménagement que nous ne connaissons pas.

Plaque décorative en grès émaillé par Guimard (dune paire). Non signée, non datée, de fabricant inconnu. Coll. part. Photo auteur.

Guimard a persisté jusque dans les années dix à créer des modèles de vases et de jardinières, sans doute destinées à être éditées en céramique. Mais seule la jardinière sur pied qui figurait dans le vestibule de l’hôtel Guimard semble avoir franchi le cap de la réalisation.

Vestibule de l’hôtel Guimard, état originel. La jardinière sur pied en grès émaillé se trouve en bas et à droite.

Guimard l’expose en 1913 avec un ensemble de fontes ornementales au sein d’une roseraie (4).

Jardinière sur pied en grès émaillé, exposée au sein de la roseraie conçue par Guimard à l’exposition L’Art du jardin au domaine de Bagatelle en 1913.

Le dernier décor architectural en grès émaillé créé par Guimard pourrait donc être l’encadrement de la baie centrale du premier étage de l’hôtel Mezzara (1910-1912), au 60 rue Jean-de-La-Fontaine à Paris.

Façade de l’hôtel Mezzara, 60 rue Jean-de-la Fontaine, Paris. Photo auteur.

La symétrie de la partie centrale de la façade conduit le regard au centre du groupement de fenêtres agencé au-dessus du portique. Guimard renforce encore l’intérêt de cette baie centrale en la plaçant en retrait, au fond d’une alcôve protégée par un grand balcon GA flanqué de ses deux retours cintrés. Il s’agit des fontes ornementales les plus élaborées de l’hôtel et, par contraste, Guimard a disposé de part et d’autre d’elles deux appuis de croisée GG très discrets. Ainsi mise en valeur, cette baie centrale semble désigner une pièce maîtresse du bâtiment. Mais en réalité, il ne s’agit que d’un boudoir, pièce de transition entre les chambres respectives du couple (5) Mezzara.

Façade de l’hôtel Mezzara, 60 rue Jean-de-la Fontaine, Paris, détail de la baie centrale du premier étage. Photo auteur.

Le plan en élévation de la façade, signé en avril 1910, prévoit un décor entre la baie au fond de l’alcôve et le chambranle en façade, décor dont le relief semble s’amenuiser à mesure qu’il s’éloigne de la baie. Guimard suggère ainsi qu’il pourrait être sculpté sur la pierre. Mais il va choisir de modifier ce parti.

Élévation de la façade sur rue de l’hôtel Mezzara (détail). Daté avril 1910. 2Fi 161. Archives de Paris.

La façade utilise principalement la brique silico-calcaire en parement, mais aussi en quart de rond pour la plupart des verticales comme les jambages des ouvertures. Sa couleur beige est proche de celle de la pierre de taille. Celle ci, susceptible d’être sculptée, est réservée aux parties qui sont à la fois les plus en vue et celles qui nécessitent le plus de solidité comme les linteaux, les appuis de fenêtres, les chambranles de la porte d’entrée, des baies de l’oriel au rez-de-chaussée, mais aussi des trois baies centrales du premier étage. La paroi de l’alcôve est recouverte d’un simple enduit à faux jointoyage qui lui aussi est d’une couleur proche de celle de la pierre de taille. Cette paroi conduit à l’encadrement en céramique émaillée (il s’agit probablement de grès) qui nous intéresse ici, plus foncé et qui encadre lui-même un rang de briques silico-calcaires en quart de rond, lequel précède la menuiserie peinte en beige. Tous ces matériaux : bois peint, brique, grès émaillé, enduit et pierre constituent un camaïeu coloré discret (6), éloigné des harmonies colorées plus voyantes du Castel Béranger. Il est donc fréquent qu’au premier abord on ne remarque pas cet encadrement en grès, malgré le relief de sa frise.

Façade de l’hôtel Mezzara, 60 rue Jean-de-la Fontaine, Paris, détail de la baie centrale du premier étage. Photo auteur.

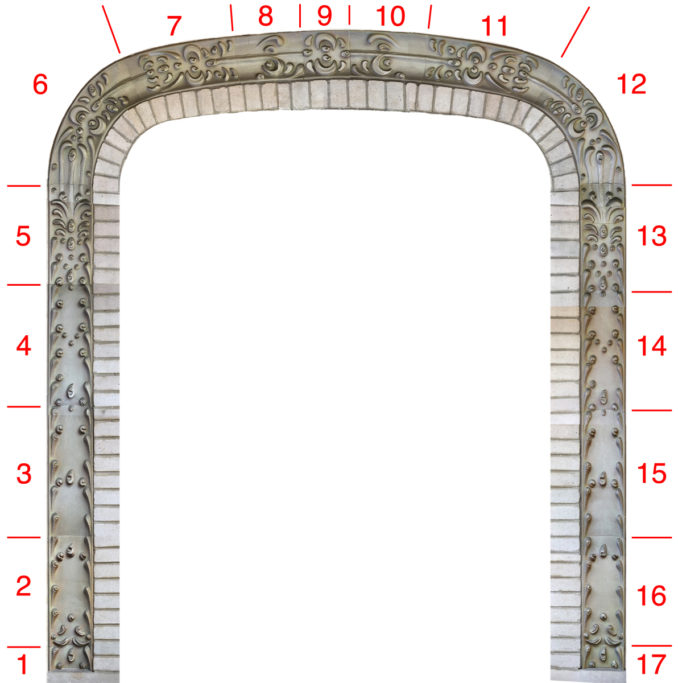

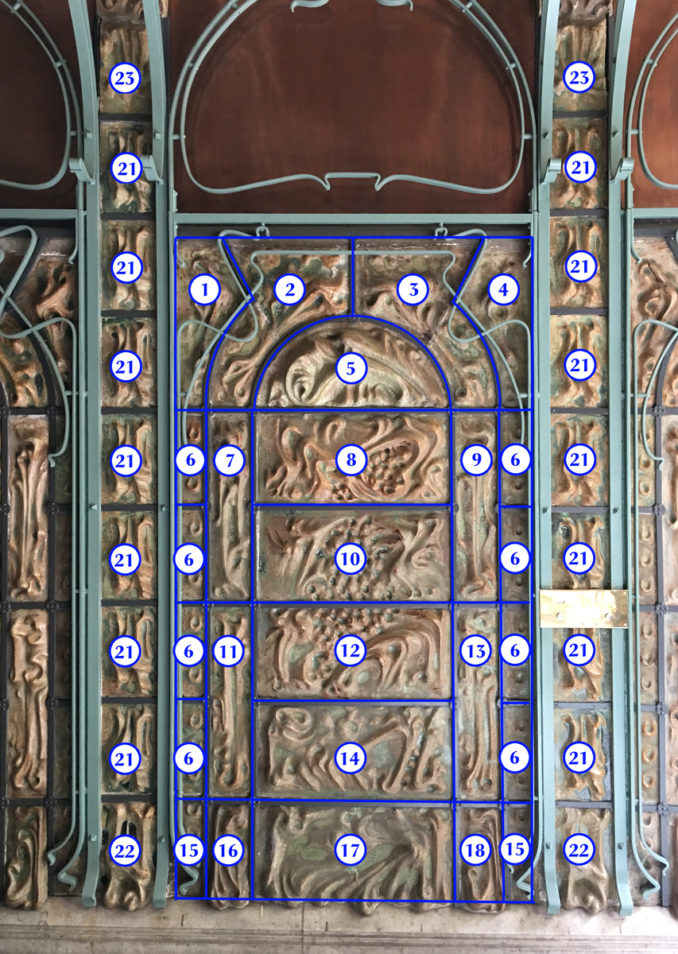

L’encadrement est constitué de 17 éléments qui se succèdent sur un seul rang et dessinent une frise. Les jambages gauche (éléments de 1 à 5) et droit (éléments de 13 à 17) sont identiques. À partir des angles supérieurs, les claveaux de la frise forment un arc en anse de panier culminant à 3 m 90 avec l’élément central 9 jouant le rôle de clé. La frise devient alors grossièrement symétrique.

Encadrement en grès émaillé de la baie centrale du premier étage de l’hôtel Mezzara. Reconstitution par infographie (auteur).

Cette frise en relief présente un décor de prime abord simplifié et facilement lisible. Sur les jambages, jusqu’aux deux tiers de la hauteur, des petits segments semblent se détacher des bords internes et externes et se terminer par un motif arrondi. D’autres éléments arrondis parsèment régulièrement la partie centrale et deviennent plus nombreux sur les éléments 5 et 13 qui précèdent les angles. Ces segments et motifs arrondis peuvent facilement être assimilés à des tiges végétales se terminant par des boutons floraux. À partir des éléments 5 et 13, le décor se complexifie. Les segments naissent aussi à partir du centre qui est bientôt marqué par une ligne qui se poursuit jusqu’à la clé de l’élément 9. De part et d’autre de cette tige d’autres segments en arc de cercle évoquent des pétales de fleurs à présent écloses. Même s’il est conçu pour être vu de loin, le dessin de cette frise, par son caractère volontairement naïf, surprend de la part de Guimard et ne ressemble pas à son style habituel. Sachant que d’autres artistes ont participé au décor de l’hôtel Mezzara, on est même en droit de se demander si ce travail peut lui être réellement attribué. Et pourtant, en accédant au balcon et en observant de près le modelage, on se rend compte qu’il s’agit indubitablement d’un modelage guimardien aux « bouillonnements » caractéristiques.

Encadrement en grès émaillé de la baie centrale du premier étage de l’hôtel Mezzara (détail). Photo auteur.

Ce type de segment se retrouvera sur les cheminées et sur la clef du linteau de la porte d’entrée de la mairie du Village français que Guimard édifiera pour l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs en 1925.

Linteau de la porte d’entrée de la mairie du Village français par Guimard à l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs en 1925. Bibliothèque des Arts Décoratifs, don Adeline Oppenheim, 1948. Photo Laurent Sully-Jaulmes.

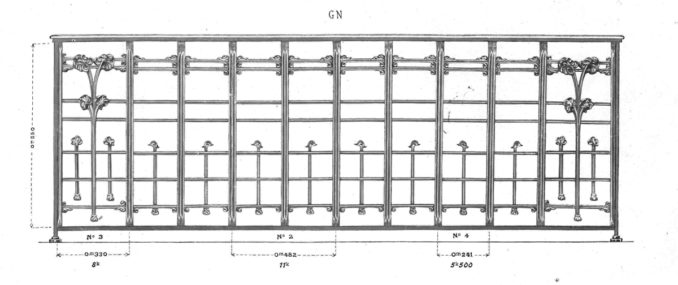

Il y a aussi une certaine analogie avec certains détails décoratifs d’une gamme de fontes de Guimard, celle des grands balcons GM/GN, des balcons de croisée GF et GG ainsi que des panneaux de porte et impostes GM, GO et GP qui ont été ajoutées au catalogue vers 1912. Elle détonnent un peu dans l’ensemble par leur sobriété, leurs nombreuses lignes orthogonales, la présence de motifs floraux inhabituels chez Guimard mais aussi par de petits motifs placés aux angles des croisements de lignes. Vus de loin, ces petits motifs s’apparentent à des rivetages, un peu à la manière des assemblages des barres de fer de Victor Horta.

Grand balcon GN. Catalogue des fontes ornementales éditées par Guimard à Saint-Dizier pour les Fonderies de Saint-Dizier, planche 10 F, vers 1912. Coll. part.

Mais vus de près, ces petits motifs sont bien des « bouillonnements » habituels de Guimard.

Balcon GF (détail). Réserves de la Fonderie de Saint-Dizier. photo auteur.

Jusqu’ici nous n’avons pu déterminer le nom du fabricant auquel Guimard s’est adressé pour l’exécution de ce décor architectural. Il n’est pas certain qu’il s’agisse de Bigot car l’émaillage de ces éléments est inhabituel. Au lieu d’être appliqués au pinceau, les émaux ont été vaporisés à l’aérographe en plusieurs passes de couleurs différentes : beige, gris et violine, qui se mêlent pour mieux souligner les reliefs. L’aérographe a été réglé de façon à envoyer des gouttelettes de peinture assez importantes pour produire une sorte de mouchetage et non l’effet habituel, mais moins intéressant, de couleurs se fondant les unes dans les autres. Il est à noter que la plaque décorative que nous présentons plus haut a, elle aussi, reçu un émaillage selon la même technique.

Encadrement en grès émaillé de la baie centrale du premier étage de l’hôtel Mezzara (détail). Photo auteur.

Cette technique qui est utilisée par de nombreux céramistes est aussi celle qui est employée par Eugène Gillet, le fournisseur des laves émaillées de Guimard. Mais d’une part, en 1910, Guimard ne commande plus de laves émaillées à Gillet depuis plusieurs années. D’autre part, on ne relève pas la netteté des détails, propre à la sculpture sur lave. Et enfin, la présence d’un important fêle de cuisson présent au niveau de l’élément 14 atteste qu’il s’agit bien d’une pâte céramique et non d’une pierre de lave sculptée. Le grès émaillé est donc le matériau qui a le plus de probabilité d’avoir été employé pour cet ultime décor architectural (7). Par son dessin inhabituel, Guimard montre qu’en pleine possession de son style assagi, il n’hésite pas à innover et à se rapprocher des tendances qui sont alors en train de donner naissance à l’Art déco.

F. D.

1- Alexandre Bigot (1862-1927) est chimiste de formation. Il fonde en plusieurs étapes à partir de 1893 son entreprise qu’il établit à Mer (Loir-et-Cher) et qu’il concentre sur la production de grès émaillé, au contraire des entreprises Muller et Gilardoni qui produisent parallèlement des tuiles, des briques et de la terre cuite émaillée. Elle se développe rapidement, recevant des commandes de nombreux architectes et éditant les créations de nombreux artistes, pour atteindre une dimension industrielle à partir de 1897. Trois ans plus tard elle triomphe à l’Exposition Universelle de Paris et concurrence très sérieusement Muller en renommée auprès des tenants du courant moderne.

2- L’entreprise Gilardoni et Brault, à Choisy-le-Roy est issue de la maison Garnaud, active depuis le mitant du XIXe siècle et connue pour ses terres cuites architecturales imitant la pierre sculptée. Alphonse Brault reprend l’entreprise en 1871. Il a fait auparavant la connaissance en Alsace d’Émile Muller et de Xavier-Antoine Gilardoni avec qui il s’associera en 1880 sous le nom de Gilardoni et Brault. Deux ans plus tard, Alfred Brault, fils d’Alphonse, reprend les rênes de l’entreprise. Après le décès d’Alphonse Brault en 1895, la société devient Gilardoni fils A. Brault et Cie. Alfred Brault se retirant en 1902, la société devient alors Gilardoni fils et Cie et reste florissante jusqu’au début des années dix.

3- Fondée en 1901 à Boulogne (dans une ancienne villa construite par Guimard) par les architectes Alphonse Gentil et le nancéien Eugène Bourdet, l’entreprise propose des produits similaires à ceux de Bigot, dans une palette de couleurs plus restreinte. Elle industrialise davantage sa production et se spécialise bientôt dans la production de carreaux et de mosaïque architecturale qui lui permet une grande longévité jusque dans les années quarante et, au passage, de supplanter Bigot. Elle collabore avec des architectes de renom comme Jacques Hermant, Charles Plumet ou Henri Sauvage. Cependant Guimard ne figure pas dans ses catalogues connus.

4- Exposition l’Art du Jardin organisée par la Société Nationale des Beaux-Arts, l’Union Centrale des Arts Décoratifs et la Société des Amateurs de jardins dans les palais et le parc de Bagatelle du 20 mai au 15 juillet 1913.

5- La chambre de gauche est celle de la maîtresse de maison et celle de droite, communiquant par l’arrière avec l’atelier, est celle du maître de maison.

6- De plus, il est fort probable que les fontes n’étaient pas peintes en noir comme elles le sont actuellement. Les photographies les plus anciennes de la façade (datant des années quarante) montrent qu’elles étaient peintes dans une tonalité intermédiaire.

7- On ne peut toutefois exclure totalement la possibilité qu’il s’agisse de lave reconstituée, matériau qui s’estampe sur un moule avant cuisson.

Le décor en grès émaillé du vestibule du Castel Béranger

Le Castel Béranger (1895-1898) est le premier immeuble de Guimard à intégrer des décors exécutés en grès émaillé. Guimard s’adresse alors à l’entreprise Bigot (1) pour les cheminées des salles à manger et le vestibule. Cette commande se fait parallèlement à la fourniture par l’entreprise Gilardoni et Brault (2) des rétrécissements de certaines des cheminées des salons et des décors céramiques extérieurs, au détriment de l’entreprise Muller et Cie (3) qui le fournissait jusque là pour les panneaux de céramique émaillée dont il ornait ses constructions. Certains motifs décoratifs en céramique sont soumis aux éléments architecturaux (allèges des fenêtres, linteaux, etc.) alors que d’autres sont des décors indépendants, comme le panneau du chat faisant le gros dos. Le plus grand décor, celui qui garnit les murs du vestibule, mérite d’être examiné.

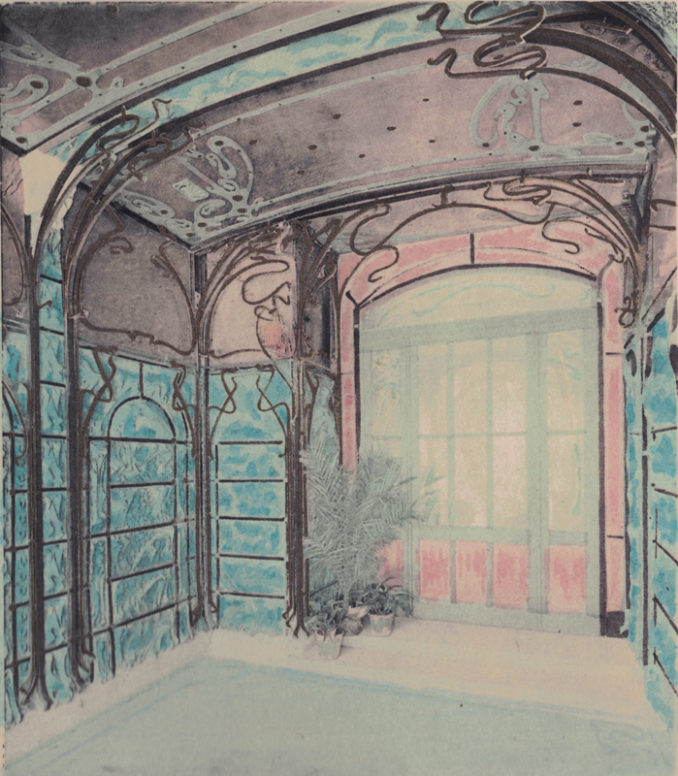

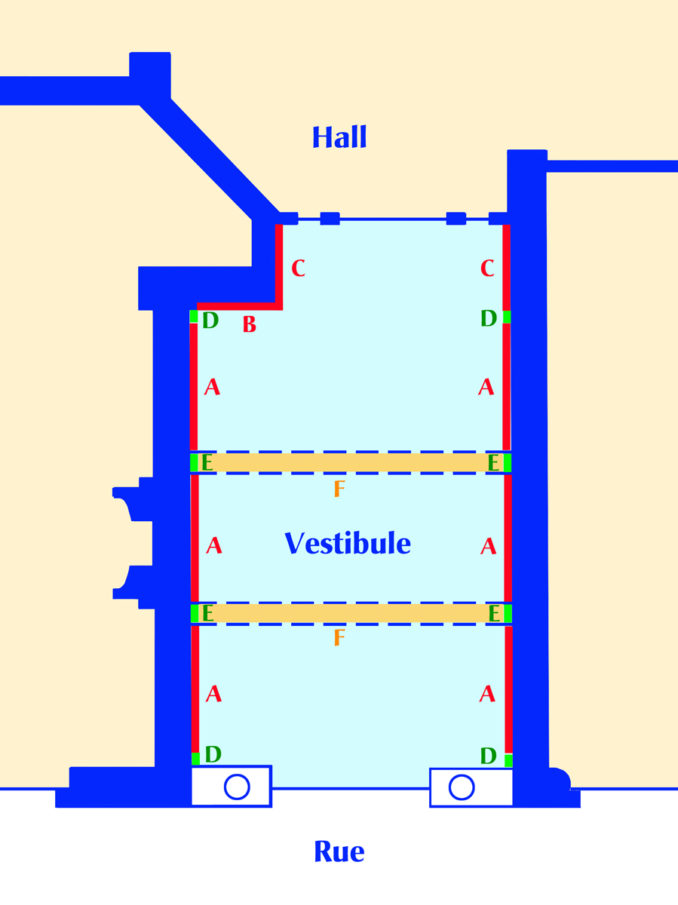

Ce corridor de 4 m 20 de long sur 3 m de large est destiné à l’entrée des piétons (4). Il est fermé du côté rue par la porte en ferronnerie partiellement garnie de plaques de cuivre et encadrée de deux petites ouvertures. Toutes trois sont à claire-voie. Du côté du hall, le vestibule est fermé par une porte vitrée garnie de vitraux, elle-même entourée de plaques de cuivre et surélevée de la hauteur de deux petites marches en Comblanchien. Cette dernière porte est décalée du côté droit par le mur en angle rentrant.

Vestibule du Castel Béranger, vue vers la rue. Portfolio du Castel Béranger, pl. 25. Coll. part.

Vestibule du Castel Béranger, vue vers la rue. Photo Appoline Jarroux.

Vestibule du Castel Béranger, vue vers le hall. Portfolio du Castel Béranger, pl. 26. Coll. part.

Plan du vestibule du Castel Béranger. Panneaux A, B, C ; pilastres D, E : linteaux F. Dessin auteur.

Au sol, la mosaïque en grès cérame (5) a été posée par l’entreprise Léon de Smet (6) de Lille. Le plafond, en léger berceau, comprend quatre caissons garnis de plaques de cuivre et séparés par trois linteaux dont les deux premiers sont recouverts de grès émaillé.

Vestibule du Castel Béranger, vue vers le hall. Photo extraite du site internet Paris le nez en l’air.

Des décors supplémentaires complètent le volume du vestibule. Dans leur grande majorité, ils sont linéaires : vitraux de la porte vers le hall, motifs de la mosaïque au sol, tôle découpées et vissées sur les plaques de cuivre du plafond et ferronneries en simples barres de fer savamment pliées rythmant chaque travée en encadrant les pilastres et les linteaux. Ces lignes en « coup de fouet » constituent l’emprunt le plus visible au style de Victor Horta, quoique Guimard utilise des courbes plus fermées que celles de l’architecte bruxellois et qui ne survivront guère à la période 1895-1898.

Le vestibule recèle aussi des décors tridimensionnels : la face interne des colonnes en pierre de l’entrée et deux ventouses en fonte au plafond, du même modèle que celles qui sont placées en façade.

Ventouse en fonte au plafond du vestibule (plaques de cuivre et tôles de fer peintes vissées). Les vides servant à l’aération sur la ventouse ont été bouchés avec du papier à une époque indéterminée. Photo auteur.

Mais ce sont surtout les panneaux muraux en grès émaillé qui occupent la majeure partie de la surface murale latérale. Ils mesurent 2 m 10 de hauteur, depuis une petite plinthe en Comblanchien jusqu’à un peu moins des deux tiers de la hauteur du vestibule (3 m 43 au centre). Le tiers supérieur des murs est occupé par de nouvelles plaques de cuivres encadrées de motifs linéaires de ferronnerie. Ces panneaux de grès assurent l’essentiel de l’effet par leur caractère enveloppant et par l’étrangeté de leur relief qui les range dans la catégorie des décors à motifs abstraits. Comme nous l’avons vu dans la partie précédente, parallèlement à des motifs figuratifs ou évoquant des formes naturelles, Guimard développe pour la première fois sur le Castel Béranger une série de motifs abstraits qui n’ont pas d’équivalent chez Horta. Ils marquent donc, dès le début de la conversion de Guimard à l’Art nouveau, une originalité formelle qui, tout en évoluant constamment, ne se démentira plus.

Cabochon au-dessus du linteau de la boutique en rez-de-chaussée du Castel Béranger. Grès (?) Gilardoni et Brault. Photo Nicholas Christodoulidis.

Les six premiers panneaux des trois premières travées (panneaux A) d’une largeur de 1 m 12 sont identiques entre eux et composés de 28 éléments chacun. Ils utilisent 18 motifs différents (de 1 à 18) ne comportant qu’un seul élément, à l’exception des motifs 2 et 3 qui comprennent chacun deux éléments. Les motifs étroits 6 et 15 sont répétés sur les bordures. La signature de Bigot est présente sur chacun de ces panneaux, en bas à gauche (motif 17).

Panneau A et pilastres E en grès émaillé de la deuxième travée droite du vestibule. Photo auteur.

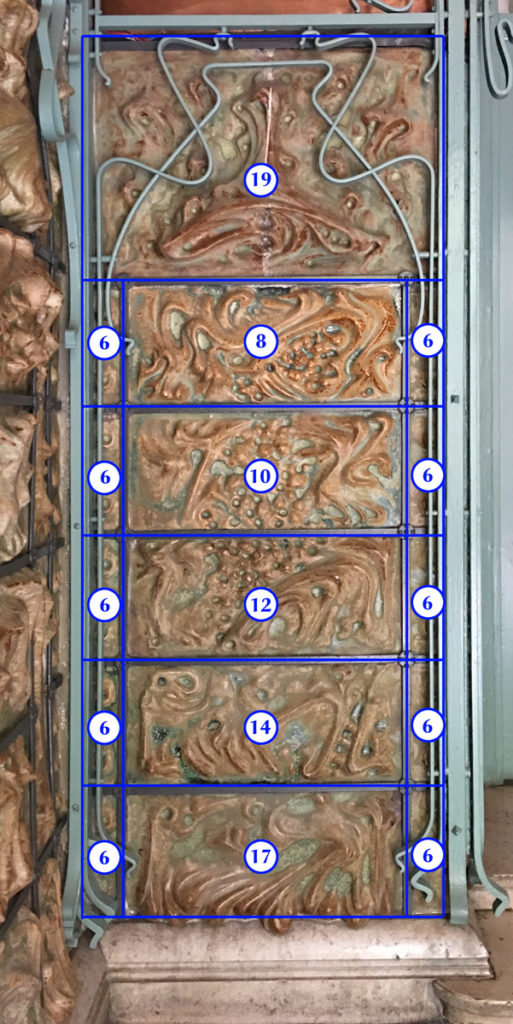

La travée du fond contient trois autres panneaux plus étroits, deux à gauche (en raison de l’angle rentrant de ce côté gauche) et un à droite. Le panneau B en retour du côté gauche a une largeur de 78 cm et est composé de 17 éléments, utilisant 7 motifs différents. Seul le motif supérieur 19 comprend deux éléments. On retrouve le motif 6 en bordures latérales, ainsi que la succession verticale des motifs 8, 10, 12, 14, 17 au centre.

Panneau B en grès émaillé de la 3e travée face gauche du vestibule. Photo auteur.

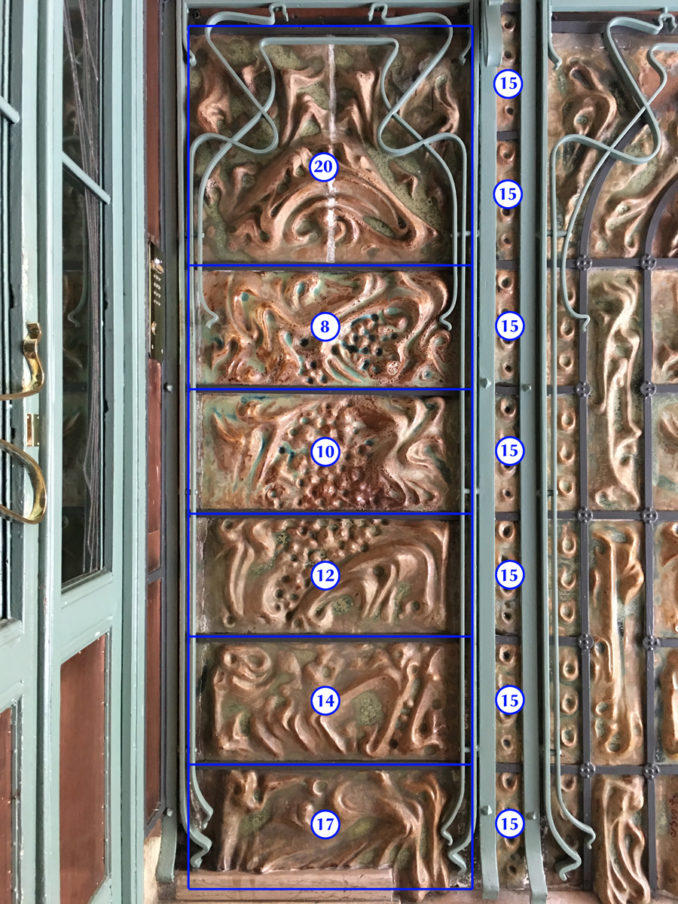

Les deux panneaux C de la travée du fond se font face. Ils sont proches du panneau B mais d’une largeur moindre (71 cm). Après suppression des bordures latérales, ils ne comprennent plus que 7 éléments et 6 motifs (le motif supérieur 20 comprenant deux éléments).

Panneau C et pilastre D en grès émaillé de la 4e travée droite du vestibule. Photo auteur.

Sur chaque mur latéral, quatre pilastres séparent les travées et sont également garnis d’éléments de grès émaillé. Le premier et le dernier (pilastres D) sont très minces (6 cm) et montent à 3 m de hauteur. Ils comprennent 10 éléments identiques (motif 15).

Les deux pilastres centraux de chaque côté (pilastres E) sont plus larges (27 cm), d’une hauteur moindre et comprennent chacun 9 éléments, utilisant 3 motifs (21, 22, 23), le motif 21 étant répété 7 fois.

Ces quatre pilastres centraux semblent se poursuivre sur les deux linteaux séparant les caissons du plafond et qui sont eux aussi garnis d’éléments de grès émaillé. Les corbeaux (tous différents) qui font la liaison entre pilastres et linteaux sont en pierre sculptée (7).

Corbeau en pierre sculptée joignant les pilastres E et les linteaux F du vestibule. Photo auteur.

Ces linteaux se divisent au milieu en deux motifs identiques (le n° 24) mais renversés. Chaque motif comprend quatre éléments.

L’un des deux linteaux F au plafond du vestibule, joignant les pilastres E. Le motif 24 en 4 éléments occupe la moitié du linteau et est renversé sur l’autre moitié. Photo auteur.

Les joints entre les éléments des panneaux sont masqués par un type de ferronnerie différente de celles qui sont en « coup de fouet » et qui soulignent les travées. Elles sont peintes d’une couleur plus sombre et leurs fines barres, vissées par l’intermédiaire de petits disques, sont rectilignes ou en arc régulier, dessinant une sorte de treillage. Comme les reliefs des éléments en grès sont aplatis sur leurs pourtours, ces ferronneries strictes donnent l’impression de comprimer une masse mouvante et bouillonnante. La matière céramique semble en effet s’animer en tous sens, particulièrement au niveau de l’élément central supérieur arrondi.

Détail d’un panneau A en grès émaillé des trois premières travées du vestibule. Photo auteur.

Quelques années plus tôt, sur l’hôtel Jassedé, rue Chardon-Lagache, pour certains linteaux Guimard avait déjà encadré des séries de cabochons (8) par de simples barres de fer vissées.

Linteau d’une fenêtre du premier étage de la façade sur rue de l’hôtel Jassedé, 41 rue Chardon-Lagache, Paris, 1893. Photo Nicholas Christodoulidis.

Construite dans la même période que le Castel Béranger, la villa Berthe (1896) présente aussi des linteaux revêtus de céramique émaillée (probablement de grès) où des encadrements constitués de tôle de fer découpée et vissée semblent comprimer une matière exubérante.

Linteau d’une fenêtre du premier étage de la villa Berthe, Le Vésinet, 1896. Photo Le Cercle Guimard.

Sur les motifs 8, 10, 12, 14 et 17 des panneaux A, b et C ainsi que sur les motifs de bordures et de des pilastres, Guimard a créé de petites dépressions circulaires qui ont été imprimées dans la terre glaise à l’aide de l’extrémité d’un ou de plusieurs doigts lors de la conception des modèles. Il s’agit là aussi d’une innovation, ou au moins d’une singularité dans l’art décoratif du moment.

Motif 10 des panneaux A, B et C du vestibule. Photo auteur.

Motif 10 des panneaux A, B et C du vestibule, avec les doigts d’Hector. Photo auteur.

Un modèle de linteau de Guimard édité par Bigot (présent sur son catalogue de 1902) présente les mêmes empreintes de doigts.

Linteau en grès émaillé édité par Bigot, originellement inséré dans la balustrade de la terrasse du Castel Val à Auvers-sur Oise (1902-1903) construite en 1911.

Ces empreintes de doigts rappellent un autre exemple présent dans le décor du Castel Béranger : celui des boutons de porte en porcelaine des portes intérieures des appartements qui conservent la trace des doigts du modeleur imprimée dans la terre glaise qui a servi a élaborer le modèle (9). Guimard est alors le seul à introduire dans son œuvre modelée une part gestuelle qui prend ici un caractère presque primitif, différent du caractère volontairement naïf que tenteront de retrouver certains céramistes, en particulier belges, en s’inspirant de la poterie traditionnelle (10).

Bouton en porcelaine modelé par Guimard pour les appartements du Castel Béranger.

La couleur des grès du vestibule est assez différente de ceux qui sont placés à l’extérieur, plus ternes et plus pâles. Il s’agit essentiellement d’ocres assez soutenus placés sur les reliefs tandis que les creux sont occupés par des verts-bleus devenant intenses dans les petites dépressions digitales. Ils s’allient à la couleur rouge chaude des plaques de cuivre et contrastent avec les tons plus froids du sol en mosaïque bleu pâle et des ferronneries en « coup de fouet ».

Ce décor total, si inhabituel, ne manque pas de faire naître des analogies dans l’imagination des visiteurs qui le traversent. Outre le bouillonnement magmatique que nous avons évoqué plus haut, le thème de la grotte, naturelle ou artificielle, revient souvent. Celui de l’évocation sous-marine est sans doute le plus justifié par le souvenir des hippocampes en fonte servant d’ancres et des monstres marins en céramique émaillée vus sur la façade. Les ventouses en fonte peuvent faire penser à un nez et une bouche mais peuvent aussi être assimilées à des crabes. Les ondulations des lignes de la mosaïque du sol, les lignes sinueuses des tôles découpées du plafond et celles des ferronneries font immanquablement penser au balancement des algues dans la mer. Quant aux nombreuses plaques de cuivre, elles peuvent facilement évoquer la coque d’un sous-marin (11).

Enfin, le vestibule du Castel Béranger nous paraît annoncer deux autres réalisations de Guimard qui verront le jour autour de 1900 : le vestibule de la maison Coilliot à Lille, et les édicules du métro.

Vestibule de la maison Coilliot, 14 rue de Fleurus à Lille, 1898-1900. Panneaux en lave émaillée. Photo Inventaire Général, ADAGP.

Édicuel B de la station Porte Dauphine. Photo auteur.

Dans les deux cas et comme pour le vestibule du Castel Béranger, les parois sont rythmées par des panneaux qui s’élèvent jusqu’aux deux tiers de la hauteur et sont séparés par des pilastres métalliques. Mais les panneaux en grès animés de forts reliefs ont alors été remplacés par des pierres de lave, sculptées d’un mince relief avant d’être émaillées. En quelques années, Guimard a totalement abandonné son modelage sauvage, presque intuitif, où la main du modeleur semble intervenir de façon aléatoire, pour un autre style tout aussi abstrait, mais à présent policé, réfléchi, où l’arrangement harmonique des lignes est tourné vers la recherche d’élégance.

F. D.

1- Alexandre Bigot (1862-1927) est chimiste de formation. Il fonde en plusieurs étapes à partir de 1893 son entreprise qu’il établit à Mer (Loir-et-Cher) et qu’il concentre sur la production de grès émaillé, au contraire des entreprises Muller et Gilardoni qui produisent parallèlement des tuiles, des briques et de la terre cuite émaillée. Elle se développe rapidement, recevant des commandes de nombreux architectes et éditant les créations de nombreux artistes, pour atteindre une dimension industrielle à partir de 1897. Trois ans plus tard elle triomphe à l’Exposition Universelle de Paris et concurrence très sérieusement Muller en renommée auprès des tenants du courant moderne.

2- Fondée en 1854 à Ivry-sur-Seine par l’ingénieur centralien Émile Muller, la Grande Tuilerie se spécialise dans la céramique architecturale et remporte un grand succès à l’Exposition Universelle de 1889, l’année même du décès d’Émile Muller. Reprise par son fils Louis sous le nom d’Émile Muller et Cie, elle ajoute le grès émaillé à ses produits, édite les œuvres de nombreux sculpteurs contemporains ainsi que d’artistes et d’architectes travaillant dans le courant de l’Art nouveau. En 1904, elle compte toujours sur son catalogue 23 modèles de Guimard créés au début des années 1890.

3- L’entreprise Gilardoni et Brault, à Choisy-le-Roy est issue de la maison Garnaud, active depuis le mitant du XIXe siècle et connue pour ses terres cuites architecturales imitant la pierre sculptée. Alphonse Brault reprend l’entreprise en 1871. Il a fait auparavant la connaissance en Alsace d’Émile Muller, chez qui il sera chef de fabrication, et de Xavier-Antoine Gilardoni avec qui il s’associera en 1880 sous le nom de Gilardoni et Brault. Deux ans plus tard, Alfred Brault, fils d’Alphonse, reprend les rênes de l’entreprise. Après le décès d’Alphonse Brault en 1895, la société devient Gilardoni fils A. Brault et Cie. Alfred Brault se retirant en 1902, la société devient alors Gilardoni fils et Cie et reste florissante jusqu’au début des années dix. Pour plus de précisions on consultera le site céramiquearchitecturale.fr

4- Sans doute en raison de la catégorie sociale qu’il vise, le Castel Béranger n’a pas été conçu pour recevoir des attelages et encore moins des voitures automobiles. L’entrée par la villa Béranger donnant accès à la cour aurait pu convenir à cet usage, mais les plans du rez-de-chaussée ne prévoient ni écurie, ni remise pour les véhicules.

5- Le terme de « grès cérame » utilisé par la Manufacture de Sèvres est un synonyme du grès émaillé.

6- L’entreprise Léon de Smet et Cie à Canteleu-lèz-Lille est liée à la fois au lillois Louis Coilliot qui sera l’un des meilleurs clients de Guimard et à la faïencerie De Bruyn qui éditera des cache-pots, vases et jardinières d’après les créations de Guimard.

7- Ces corbeaux, originellement en pierre naturelle, ont été ultérieurement colorés pour les harmoniser avec les grès émaillés.

8- Il s’agit d’un modèle en faïence de Guimard, le n° 13 de la série des « métopes » dans le catalogue Muller.

9- D’après son ami et confrère Adolphe Dervaux, il s’agirait de la main même de Guimard : « Ainsi le bouton de porte, que devait-il être, sinon le levier facile qui remplit la main ? Il prenait alors un peu d’argile molle et imprimait ses doigts dans sa masse : Voici le bouton de porte ! » Dervaux, Paul, « Hector Guimard Animateur », L’Architecture d’Aujourd’hui, n° 1, mai-juin 1945, p. 28.

10- Pour la Belgique, on peut citer les noms de Willy Finch, Omer Coppens ou Arthur Craco.

11- Quoique Jules Verne dans Vingt Mille Lieues sous les mers (1870) précise que les parois du Nautilus sont en plaques de fer.

Comment commander ?

Vous pouvez recevoir les objets par colis ou vous déplacer au domicile de Frédéric Descouturelle, secrétaire de l'association.

Recevoir les objets par colis

Prix du transport en sus.

Actuellement, seul le règlement par chèque est possible. Les chèques seront à libeller au nom de : « Le Cercle Guimard ».

Merci d'envoyer un message pour passer commande.

Se déplacer au domicile de notre trésorier, à Montreuil (métro Robespierre).

Vous pouvez prendre rendez-vous par courriel pour venir un vendredi après-midi ou un samedi matin. Dans ce cas, le règlement en espèces est possible.

Vous souhaitez adhérer et bénéficier des tarifs spéciaux ?

Vous pouvez réaliser un règlement unique comprenant l’achat et la cotisation.