Category: A la une

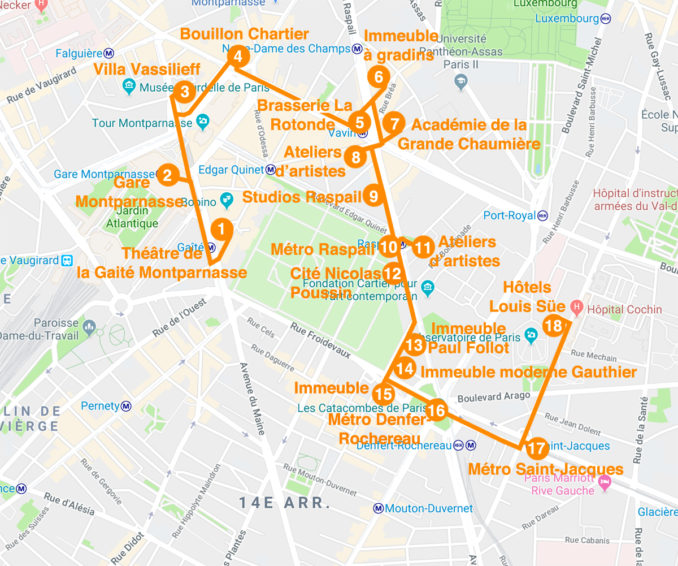

Nouveau parcours de visite autour du Parc Montsouris

Avant l’arrivée de l’hiver, le Cercle Guimard vous propose un nouveau parcours de visite aux abords du Parc Montsouris et à la découverte de l’architecture moderne :

Le samedi 7 décembre à 14h30

« Autour du Parc Montsouris : Vers une architecture moderne »

Rendez-vous à l’entrée de la villa Seurat dans le 14ème arrondissement pour débuter le parcours…

Rendez-vous à l’entrée de la villa Seurat dans le 14ème arrondissement pour débuter le parcours…

Pour réserver :

Merci de cliquer sur l’horaire qui vous convient :

| Date / Heure | Événement | Places disponibles |

|---|---|---|

| dim 16/03/2025 / 10:00 | Visite guidée « Hector Guimard, ses œuvres de jeunesse » | 3 |

| dim 23/03/2025 / 10:00 | Visite guidée « Le Marais et le nouveau Paris de 1900 » | 7 |

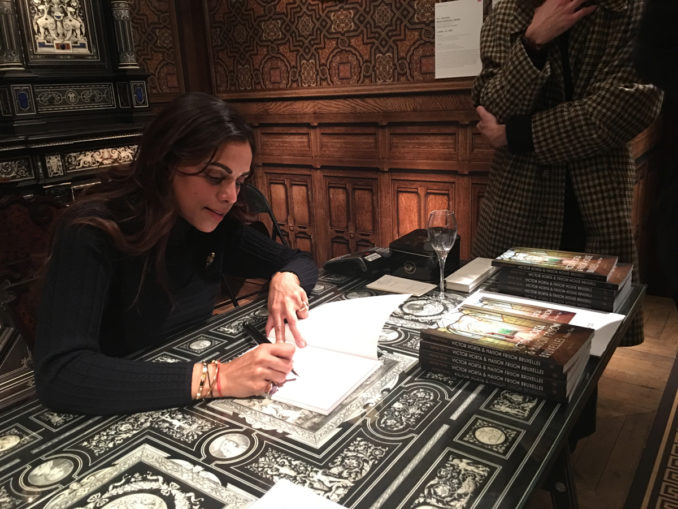

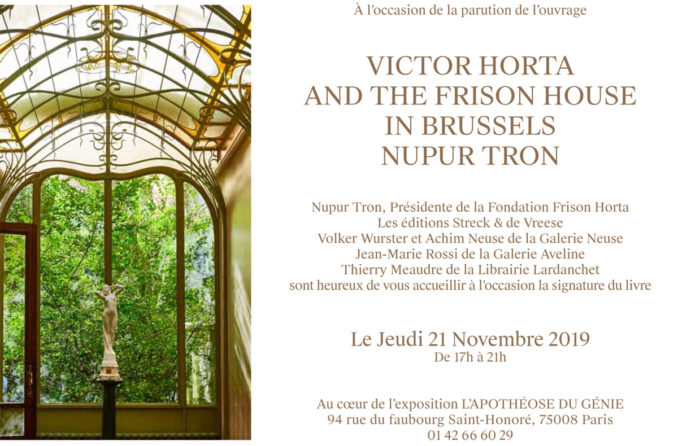

Signature du livre de Nupur Tron à la galerie Aveline

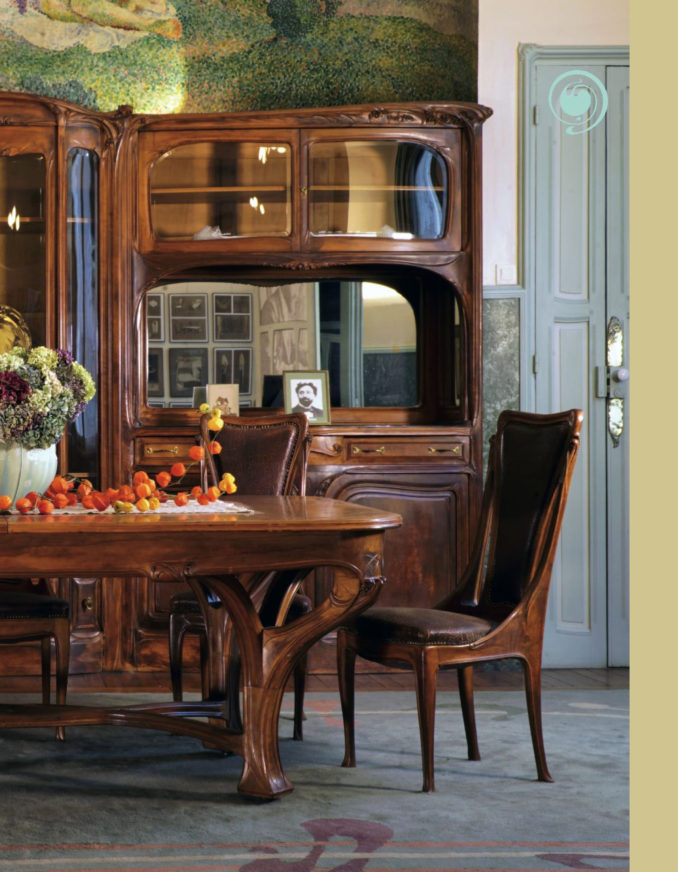

Après avoir fait sa connaissance il y a deux ans lors d’une visite privée de l’hôtel Mezzara, c’est avec plaisir que nous avons retrouvé Nupur Tron à la galerie Aveline, place Beauvau à Paris, le 21 novembre en fin d’après-midi, pour la présentation de son livre consacré à la maison Frison de Victor Horta.

Après l’actualité passée sur notre site le 12 novembre, plusieurs adhérents du Cercle Guimard étaient également présents et ont pu profiter de la somptuosité de l’exposition L’Apothéose du génie présentée par la galerie et qui regroupe un ensemble exceptionnel de chefs-d’œuvre d’art décoratif qui ont figuré aux Expositions universelles[1].

Nupur Tron s’est passionnée pour l’Art nouveau lorsqu’elle a fait l’acquisition en 2017 de la maison Frison à Bruxelles. Depuis, elle a entrepris de compléter sa restauration et « de rétablir cette maison dans toute sa gloire ». Elle y habite d’ailleurs, ce qui en fait « la seule maison de Horta dans laquelle on vit aujourd’hui. » Pour soutenir son initiative, elle a créé la Fondation Frison Horta qui gère cette restauration et s’emploie à faire connaître et apprécier cette maison magnifique que nous projetons d’aller bientôt visiter.

Pour faire connaître ce lieu merveilleux et pour partager son engagement, elle vient de publier un livre consacré à la maison[2]. Écrit en anglais et en français, plus qu’un livre d’historien d’art, cet ouvrage est bien celui d’une enthousiaste et d’une personnalité passionnée par les arts.

[1] Cette très belle exposition est prolongée pendant quelques semaines.

[2] 128 pages, format 23 x17 cm, 30 €, éditions Sterck & Vreese, 2019, ISNB 978 90 5615 5438.

Invitation à rencontrer Mme Nupur Tron à l’occasion de la signature de son livre « Victor Horta & maison Frison Bruxelles »

Paris – Galerie Aveline

Jeudi 21 novembre 2019

En 2017, Nupur Tron tombe sous le charme de l’hôtel Frison. Elle fait l’acquisition de cet hôtel particulier de six étages dessiné par Victor Horta en 1894 et situé au 37 de la rue Lebeau à Bruxelles. Avec une énergie et une détermination incroyable, elle entreprend à ses frais d’importants travaux pour retrouver son décor d’époque et révéler le lieu.

Afin d’accompagner ce projet, Nupur Tron crée en 2018 la Foundation Frison Horta avec la volonté d’ouvrir le lieu à de nombreuses manifestations dans un esprit d’échange et de partage. Son plus grand souhait : établir des ponts culturels entre l’Ouest et l’Est, en particulier avec son pays natal – l’Inde.

Jeudi 21 novembre, Nupur Tron sera accueillie par La Galerie Aveline, place Beauvau, pour la signature de son livre consacré à l’hôtel Frison. L’occasion est aussi de découvrir l’exposition « L’Apothéose du Génie » – une collection privée de 250 objets inédits provenant de l’Exposition Universelle de 1900 à Paris et appartenant à la Galerie Neuse.

Le Cercle Guimard soutient fortement le travail et les initiatives de Nupur Tron. Sa liberté, son dynamisme et ses initiatives apportent un souffle rafraichissant pour la promotion de l’Art nouveau.

N’hésitez pas à venir nombreux à sa rencontre.

https://foundation-frison-horta.be

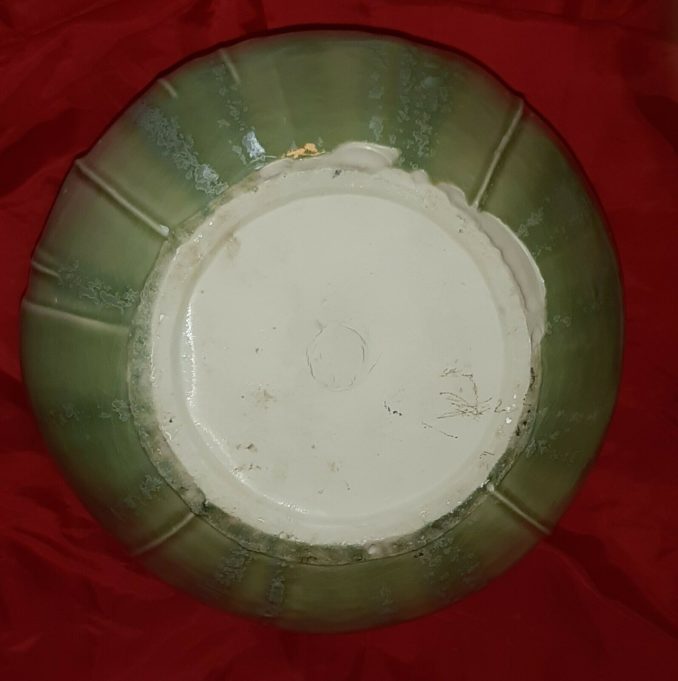

Un cache-pot en porcelaine

Présenté comme étant un tirage du cache-pot de Chalmont de Guimard édité à la Manufacture de Sèvres, ce cache-pot en porcelaine est proposé à la vente sur eBay depuis le 17 octobre 2019. Il est pourvu d’une couverte verte-bleue avec quelques cristallisations.

Cache-pot en porcelaine mis en vente sur eBay le 17 octobre 2019.

Ses dimensions ne sont pas précisées, au contraire du prix qui en est réclamé : 700 € en « achat immédiat ».

Cache-pot en porcelaine mis en vente sur eBay le 17 octobre 2019.

D’importants manques d’émail à la base et un fêle assez conséquent visible à l’intérieur ne rehaussent pourtant pas sa valeur marchande. Il ne comporte ni signature ni marque de fabricant .

Cache-pot en porcelaine mis en vente sur eBay le 17 octobre 2019.

Ce cache-pot n’est bien évidement pas le cache-pot de Chalmont dont le modèle a été créé par Guimard et qui apparait sur la photographie d’une sellette publiée dans le premier numéro de la Revue d’Art en novembre 1899. Il sera édité par la Manufacture de Sèvres à une vingtaine d’exemplaires entre 1900 et 1908. Très différent par son modelage, ce cache-pot de Chalmont est plus gros que celui qui est proposé à la vente sur eBay. Il comporte comme toujours à son culot la marque de Sèvres et le millésime de son année d’édition.

Cache-pot de Chalmont, modèle de Guimard, édité par la Manufacture de Sèvres. Musée des Beaux-arts de Lille.

Il ne s’agit pas non plus du cache-pot édité par la faïencerie De Bruyn à Fives-Lille à une date postérieure à 1900, très probablement avec l’accord de Guimard. Son modelage, qui s’inspire de celui du cache-pot de Chalmont, a été largement répandu grâce à son édition par De Bruyn à un coût modeste, en faïence, avec trois tailles et plusieurs types de couvertes. Il a également été décliné sous forme de vases.

Cache-pot taille 3 et vase en faïence émaillée, avec décor à couleurs fondues appliquées à l’aérographe et couverte nacrée, inspirés du cache-pot de Chalmont de Guimard, par De Bruyn (Fives-Lille). Date inconnue. Coll. part.

Il ne s’agit pas non plus d’autres cache-pots, eux aussi inspirés du cache-pot de Chalmont de Guimard et qui ont été édités par la faïencerie Keller & Guérin de Lunéville ou par Clément Massier à Golfe-Juan. Tous ces cache-pots, vases et jardinières ont fait l’objet d’une exposition que nous avons organisée en septembre 2018 au sein de l’hôtel Mezzzara, intitulée Guimard et Avatars.

Exposition Guimard et Avatars organisée par le Cercle Guimard à l’hôtel Mezzara en septembre 2018 à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Pour cette exposition nous avions choisi de présenter, aux côtés de ces « avatars » anciens des vases de Guimard, des interprétations contemporaines montrant que les modèles originaux de Guimard édités à Sèvres continuaient à inspirer les céramistes. Nous présentions ainsi en extérieur, posés sur des socles, deux grands cache-pots en grès émaillé de Martine Cassar, une céramiste lorraine.

Cache-pot en grès émaillé réalisé en 2018 par Martine Cassar et présenté lors de l’exposition Guimard & Avatars à l’hôtel Mezzara en septembre 2018 à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. En arrière-plan un cache-pot Fives-Lille d’après Guimard.

Nous avions aussi intégré à l’exposition un autre cache-pot avec d’autant plus de facilité qu’il se trouve présenté à demeure au sein de la salle à manger de l’hôtel Mezzara. Nous l’avions placé au centre la table.

Exposition Guimard et Avatars organisée par le Cercle Guimard à l’hôtel Mezzara en septembre 2018 à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Le même cache-pot présenté dans la salle à manger de l’hôtel Mezzara en 2017 pour l’exposition Guimard précurseur du design organisée par le Cercle Guimard.

Le cache-pot en vente sur eBay ne nous est donc pas inconnu puisqu’il s’agit d’un autre tirage de celui qui se trouve à l’hôtel Mezzara. Nous connaissons partiellement son histoire grâce aux indications fournies dans un opuscule La Restauration de l’hôtel Mezzara, édité en 1986 par l’association Les Amis de l’hôtel Paul Mezzara. L’hôtel était alors un internat, annexe du Foyer des Lycéennes de la rue du Docteur Blanche, Paris XVIe. Une première campagne de restauration, notamment de la salle à manger, s’est étendue sur presque une décennie à partir de 1979 sous la houlette de Mme Haÿdée Martin, conseillère principale d’éducation. Une grande part de ces restaurations et re-créations, en partie financées sur les fonds de fonctionnement de l’annexe Mezzara, a été effectuée bénévolement par des élèves et par des professeurs d’écoles professionnelles et d’art appliqués. Le cache-pot dont il est question ici a donc été conçu dans l’optique de décorer la salle à manger et pour être posé sur une sellette, elle-même libre réinterprétation d’un meuble de Guimard. Sans vouloir copier le cache-pot de Chalmont, mais tout en gardant l’esprit, Franck Ledroit l’a modelé vers 1986 sous la direction de Jacques Landrevie à l’École Dupperré. Il a été réalisé en porcelaine émaillée, à plusieurs exemplaires dans le but d’en choisir un pour l’hôtel Mezzara. L’exemplaire en vente sur eBay est donc l’un de ceux qui n’a pas été choisi, sans doute à cause des quelques défauts signalés plus haut.

Nous avons clairement et à deux reprises donné ces informations au vendeur en lui demandant de retirer le nom de Guimard de son annonce, sans qu’il ne nous réponde.

Addenda du 22 octobre 2019

Deux jours après la publication de cet article, l’annonceur nous a répondu en nous remerciant « d’avoir partagé notre connaissance sur ce sujet », en modifiant son annonce dont l’objet est à présent : « Vase – Cache pot – Porcelaine Émaillée – Franck Ledroit – pas un Hector GUIMARD » et en citant des passages de notre article. Le prix du cache-pot a chu à 650 €.

F. D.

Jean-Pierre Lyonnet, 1952 – 2019

Jean-Pierre Lyonnet est décédé le mercredi 25 septembre 2019. Le fondateur et président du Cercle Guimard avait 67 ans. Affaibli, Jean-Pierre Lyonnet passait le plus clair de son temps dans son impressionnante bibliothèque. Là, il poursuivait son activité d’illustrateur, que doublait un opiniâtre travail de recherches archéologiques sur l’architecture.

Signature des nouveaux statuts de la Route Européenne de l’Art nouveau, deuxième séance plénière, Barcelone, février 2007.

Érudit et curieux, enjoué et enthousiaste, dilettante et touche-à-tout, tel était Jean-Pierre Lyonnet. Autant de traits de caractère relevés chez Hector Guimard, l’architecte Art nouveau qui le passionnait. À cela, il convient de pointer un même farouche esprit d’indépendance, une propension identique à croire en son propre talent et une forme de snobisme parfaitement assumée. Guimard-Lyonnet : les deux hommes étaient faits pour s’entendre.

L’histoire démarre au début des années 1970. A l’issue d’un parcours scolaire plutôt court, Jean-Pierre Lyonnet quitte Sotteville-les-Rouen (Seine Maritime) pour se rendre à Paris. Il a une idée en tête : partir à la découverte des traces d’Hector Guimard, architecte qu’il vient de découvrir et qui le fascine. On le sait : à cette époque, l’Art nouveau est véritablement tombé aux oubliettes, il est remisé au placard, n’existant plus que par son côté kitsch et décoratif. Seule l’École de Nancy est mise en valeur dans un musée ouvert en 1964 dans sa ville de naissance. En ce qui concerne Hector Guimard, la quête s’annonce ardue et s’apparente même à une (re)découverte. L’architecte a laissé peu de traces : une partie importante des archives de son agence a disparu, en 1942, alors que le couple Guimard a quitté l’avenue Mozart pour émigrer aux Etats-Unis. Et bien d’autres documents ont été dispersés au cours d’une carrière aussi mouvementée que mal connue. Enfin, comme en écho au fameux : « Guimard ? Connais pas… », lancé par le ministre André Malraux, l’heure est alors à la démolition : hôtel Nozal (1957), pavillon de la station de métro Bastille (1957-1962), Castel Henriette (1969)… Il devient urgent d’intensifier la recherche, de lancer une véritable archéologie architecturale pour récoler l’œuvre de l’architecte d’art. Bibliothèques, archives, ouvrages, revues… le travail commence, il va durer plus de deux décennies. Bien évidemment, cette recherche ne concerne pas que Jean-Pierre Lyonnet : à ses côtés d’autres « Hectorologues » (en référence au court-métrage signé Blondel-Plantin) sont en campagne. C’est un groupe : historien, conservateur, galeriste, chercheur, collectionneur, amateur… et, pourtant, chacun reste et se tient dans son pré carré. Si tout le monde se connaît, peu de contacts existent, un partage des découvertes ou des avancées est lui encore moins envisageable. L’histoire poursuit son chemin suivant un calendrier émaillé d’événements marquants : ainsi la découverte d’une partie des archives que Hector Guimard avait déposés à l’orangerie du Parc de Saint-Cloud, grâce au duo Blondel-Plantin ; l’exposition du musée d’Orsay, en 1992, la première consacrée à l’architecte Art nouveau en France – New York avait devancé Paris en 1970…

Préparation de l’exposition Hector Guimard, album d’un collectionneur, printemps 2006.

Faut-il y voir un effet de la célébration du centenaire du métro ? A l’approche de l’an 2000, l’Art nouveau bénéficie d’un regain d’intérêt et particulièrement Hector Guimard : trois ouvrages voient le jour en 2003. Le premier est consacré à la participation de l’architecte à la construction du métropolitain parisien ; le second, une véritable monographie — toujours inexistante à l’époque — ; enfin, le troisième, orchestré par Jean-Pierre Lyonnet (cosigné Bruno Dupont, assorti de rares photographies de Laurent Sully Jaulmes, éd. Alternatives) dresse l’inventaire des édifices construits par l’architecte et désormais démolis. Il est sobrement (tristement ?) titré Guimard perdu. L’ouvrage est préfacé par Roger-Henri Guerrand. La collaboration de l’un des premiers et des plus ardents défenseurs de l’Art nouveau, universitaire et historien, ouvrait l’espace. Et le pari de rassembler ceux qui bataillaient pour la connaissance et la résurgence de l’œuvre d’Hector Guimard apparaît comme possible. L’idée du Cercle Guimard a germé, l’association voit le jour en 2003. Avec pour président d’honneur : Roger-Henri Guerrand.

Cri de joie face au succès de la première exposition du Cercle Guimard, Hector Guimard, album d’un collectionneur, été 2006.

La carrière de Jean-Pierre Lyonnet ne se résume pas à Hector Guimard. Très actif à Deauville lors de la création du Festival du film américain, il a lui-même réalisé un film (avec Richard Bohringer) au début des années 1980, mais dont la sortie fut toutefois empêchée. Il a longtemps mené son travail d’illustrateur, tant pour la presse (Globe, L’Express, Grands Reportages…) que pour le monde culturel (affiches de spectacles, de théâtre ou de festivals ; pochettes de disques : Paolo Conte, Le Chant du Monde…, principalement via le studio de Crapule ! Productions) ; et aussi pour le milieu automobile (Rétromobile), l’une de ses autres passions. Côté architecture, il fut très tôt un fervent adepte du Mouvement moderne (ou Style International), traquant au delà des grands noms (Le Corbusier pour lequel il a signé Les Heures Claires, un portfolio consacré à la villa Savoye au début des années 1980 ou Rob Mallet-Stevens) les architectes moins célèbres mais toujours talentueux. Inlassable rat de bibliothèque et grand collectionneur de revues spécialisées souvent rares, Jean-Pierre Lyonnet savait repérer pour les exhumer les nombreuses pépites qui s’y trouvaient enfouies, s’attachant alors à les (re)dessiner. En 1997, il signait l’ouvrage Villas Modernes – Banlieue Ouest 1900-1939 (avec la journaliste Christine Desmoulins, éd. Alternatives). En 2005, la rencontre avec Yvon Poullain, mécène et restaurateur de l’atelier de Louis Barillet, square Vergennes, Paris XVe, il prend les commandes de Robert Mallet-Stevens, ouvrage collectif consacré à cet architecte pour lequel il avait célébré à l’aide d’un portfolio la rue portant son nom dans le XVIe arrondissement. Un nouveau portfolio sera réalisé pour la restauration et l’inauguration de la Villa Cavrois, à Croix, en 2015. Enfin, grand flâneur et fin connaisseur de Paris, il est parti à la recherche des barrières de Paris, érigées peu avant la Révolution par Claude-Nicolas Ledoux et dont il compila les élévations de façade dans son dernier ouvrage, Les Propylées de Paris – 1785-1788 (éd. Honoré Clair, 2015).

Visite privée de l’hôtel Mezzara de Barbra Streisand, mai 2009.

Contraint de se ménager depuis plusieurs années, Jean-Pierre Lyonnet réservait sa présence aux sorties qu’il jugeait indispensables. Ancien et toujours gourmand de sauteries et de réjouissances, le président du Cercle Guimard savait être présent lors des inaugurations, des vernissages et de toutes formes de rencontres festives. Et si son absence fut souvent regrettée lors des dernières assemblées de l’association, il tenait toutefois à apporter son soutien total aux actions entreprises par le bureau, portant en premier lieu un regard enthousiaste sur le projet d’un musée installé à l’hôtel Mezzara. Là où, en 2003, fut organisée la signature de l’ouvrage Guimard perdu.

Bruno Dupont , Vice-président

Le monument aux morts du Lycée Michelet de Vanves, première découverte du Cercle Guimard, 2004.

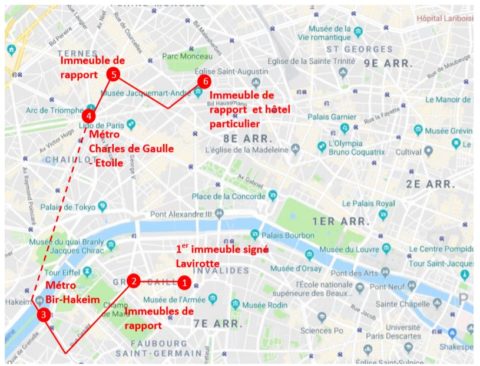

Les premières dates de visites guidées de la rentrée et de nouveaux parcours à venir

Pour la rentrée et débuter l’automne, le Cercle Guimard vous propose deux nouvelles dates de visites guidées et commentées :

- Au cœur du Montparnasse de 1900 à la découverte des ateliers d’artistes et immeubles modernes

Le mercredi 9 octobre à 15h

&

- Les oeuvres de Jules Lavirotte dans les 7ème et 8ème arrondissements

Le samedi 26 octobre à 14h30

Et très bientôt cet automne, un nouveau parcours dans le sud de Paris aux abords du Parc Montsouris, à la découverte d’oeuvres d’architecture moderne…

Pour réserver :

Merci de cliquer sur l’horaire qui vous convient :

| Date / Heure | Événement | Places disponibles |

|---|---|---|

| dim 16/03/2025 / 10:00 | Visite guidée « Hector Guimard, ses œuvres de jeunesse » | 3 |

| dim 23/03/2025 / 10:00 | Visite guidée « Le Marais et le nouveau Paris de 1900 » | 7 |

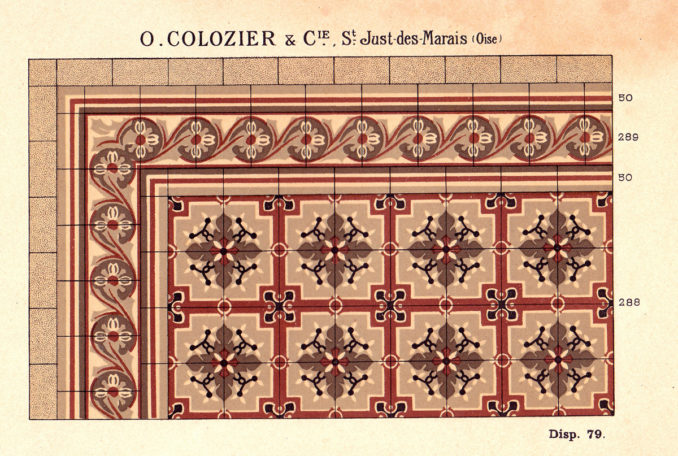

Deux petites découvertes sur des pavages de Guimard — Seconde partie : les carreaux de sol en grès incrustés utilisés par Guimard

En effectuant pour notre précédent article des recherches sur l’histoire de l’entreprise Defrance & Cie de Pont-Sainte-Maxence dont les pavés en grès cérame ont servi à garnir les cours du Castel Béranger et de l’hôtel Mezzara, nous avons découvert fortuitement l’origine de carreaux de sol posés par Guimard dans certains espaces de service ou vestibules.

Sol du couloir et escalier de service de l’hôtel Mezzara par Guimard (1910-1912). Photo auteur.

Il s’agit de « grès incrusté[1] », un type de revêtement de sol très répandu entre le dernier tiers du XIXe siècle et le premier tiers du XXe siècle. Cuit à haute température, le mélange argileux à forte teneur en silice du grès se vitrifie et acquiert une dureté qui donne au carreau une résistance exceptionnelle. La possibilité d’obtenir de riches effets de coloration et de dessins les fait utiliser en intérieur où ils garnissent les sols d’un grand nombre d’espaces de services d’appartements, de vestibules de villas ou de maisons, de commerces et de façon générale de tous lieux recevant du public[2]. Les immeubles de rapport qui les utilisent en grand nombre pour leur vestibule appartiennent à une catégorie intermédiaire, destinée à la petite et moyenne bourgeoisie.

Sol en carreaux de grès incrusté d’un immeuble parisien. Fabricant Boch Frères à Maubeuge. Photo auteur.

C’est en Angleterre que les premiers carreaux comportant des zones colorées dans la masse (les encaustic tiles) en argile plastique ont été fabriqués par Herbert Minton. Ce type de produit est imité en France à partir de 1854 par les frères Achille et Aimé Boulenger[3] à Auneuil (près de Beauvais) avec une technique dite « à pâte molle » qui reste artisanale. Entre temps, en Allemagne, c’est la famille Boch, peut-être inspirée par le succès des carreaux incrustés de Minton, qui innove encore par rapport à ces deux firmes en produisant à partir de 1854 des carreaux incrustés en pressant des poudres d’argile. Moins d’une décennie plus tard, en 1863, Boch Frères à Louvroil[4] dans le Nord, près de Maubeuge, introduit en France des carreaux en grès incrusté produits avec cette technique de la « pâte sèche ».

Pour obtenir la séparation nette des différentes plages de couleurs, on fabrique un réseau constitué de feuilles de laiton de 35 mm et d’une épaisseur de 6/10e, soudées à l’étain suivant le carton du carreau (légèrement plus grand — à peu près 10 % — que le carreau final afin de tenir compte de la rétractation à la cuisson).

Réseau en feuilles de laiton soudées. Musée d’art et d’industrie Paul Charnoz de Paray-le-Monial. Photo auteur.

Le réseau en laiton est talqué et placé au fond du moule. Munie d’un pochoir (un par couleur) l’ouvrière remplit le fond des alvéoles avec des poudres d’argile colorées sur 1/3 de l’épaisseur du réseau. Puis une légère couche de couleur neutre est tamisée sur les poudres de couleurs afin de les stabiliser. On retire soigneusement le réseau avant de finir de remplir le moule par une poudre de couleur neutre humidifiée. Par capillarité, au moment du pressage, cette couche supérieure humecte les deux couches inférieures. Le tout est cuit à haute température.

Réseau au fond d’un moule. Musée d’art et d’industrie Paul Charnoz de Paray-le-Monial. Photo auteur.

Pour diffuser leur production, les fabricants publient de nombreux catalogues où les modèles sont déclinés en plusieurs jeux de couleurs et où des compositions sont suggérées. Les carreaux forment généralement un « tapis » comprenant un ou deux motifs de bordure avec son motif de coin sortant (et éventuellement de coin rentrant) ainsi qu’un motif de milieu du tapis. Ce dernier peut être un motif isolé central qui sera répété seul ou en alternance avec un autre.

Carreaux en grès incrusté dans le vestibule d’un immeuble parisien, à motif isolé central, posés en damier avec des carreaux unis. Fabricant Boulenger à Auneuil. Photo auteur.

Mais le dessin du carreau est souvent conçu de façon à ce que l’association des côtés ou des coins forme de nouveaux motifs s’étendant sur plusieurs carreaux.

Carreaux en grès incrusté dans le vestibule d’un immeuble parisien. Fabricant Produits Céramiques de Maubeuge à Douzies, carreau 93. Photo auteur.

Dans ce dernier cas, l’association en damier du carreau 160 au carreau 93 permet une extension du motif. Catalogue PCM à Douzie. Coll. M. Hannes.

Si le dessin est asymétrique, la rotation à 90° des carreaux permet d’obtenir des motifs de plus grandes dimensions aux intersections de carrés de quatre carreaux.

Carreaux en grès incrusté dans le vestibule d’un immeuble parisien. Fabricant Sand & Cie à Feignies (59). L’assemblage forme deux motifs différents aux intersections des carrés de quatre carreaux. Photo auteur.

On trouve parfois des motifs s’étalant sur un carré de 9 ou même de 16 carreaux.

Motif en 16 carreaux de grès incrusté dans le vestibule d’un immeuble parisien. Fabricant Simons et Cie au Cateau (59). Photo auteur.

Planche du catalogue Simons & Cie, motif 232. Coll. M. Hannes.

Dans leur grande majorité, les carreaux sont carrés, mais on en trouve aussi quelques modèles hexagonaux.

Carreaux en grès incrusté dans le vestibule d’un immeuble parisien. Fabricant Boucuey & Winckelmans à Lomme (59). Photo auteur.

La demande est telle que de nombreuses usines voient le jour, principalement dans le Nord, près de Maubeuge (à Douzies, ainsi que deux transfuges de Boch : Simons au Cateau et Sand & Cie à Feignies). Léon de Smet[5] s’installe à Canteleu près de Lille. Dans le Beauvaisis, Octave Colozier s’installe à Saint-Just-des-Marais dans les faubourgs de Beauvais.

Planche d’un catalogue de la société Colozier à Saint-Just-des-Marais (Beauvais), non daté. Photo internet.

Contrairement aux producteurs de carreaux muraux de faïence, les producteurs de carreaux en grès incrusté ne tenteront qu’occasionnellement de se mettre au goût du jour et peu de carreaux réellement Art nouveau seront produits. Les lignes souples caractéristiques de ce style permettent souvent de donner aux assemblages de carreaux un dessin plus global où le motif de chaque carreau est moins individualisé.

Carreaux en grès incrusté de style Art nouveau de Sand & Cie à Feignies dans un hall d’immeuble parisien. Photo auteur.

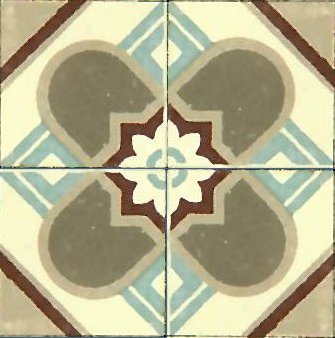

Guimard va se servir à plusieurs reprises des carreaux en grès incrusté pour ses intérieurs. Nous en connaissons quatre occurrences mais il très probable qu’il y en a eu plusieurs autres.

À l’hôtel Roszé, 32 rue Boileau à Paris (1891), il prévoit l’utilisation de grès incrusté pour plusieurs localisations de faible surface comme la salle de bain, un balcon au premier étage, le foyer de la cheminée de la salle à manger et les vérandas sur rue et sur cour. À cette époque, il n’est pas encore question d’Art nouveau, en particulier chez les fabricants, et Guimard puise des modèles assez conventionnels dans les catalogues mis à sa disposition, notamment celui de Simons & Cie au Cateau dans le Nord. Le carreau 97 utilisé pour la véranda sur rue en est issu de façon certaine.

Plan de Guimard pour le sol de la véranda sur rue de l’hôtel Roszé, 32 rue Boileau en 1891. Musée d’Orsay, fonds Guimard, GP1265.

Assemblage de quatre carreaux n° 97 de Simons & Cie, motif utilisé par Guimard pour le sol de la véranda sur rue de l’hôtel Roszé, 32 rue Boileau à Paris en 1891.

Bien plus tard, pour l’hôtel Deron Levent (8 villa de la Réunion, Paris XVIe, en 1907), Guimard utilisera un modèle de carreau, cette fois-ci de style Art nouveau.

Sol en grès incrusté de l’entrée et du vestibule de l’hôtel Deron Levent (1907). Photo auteur.

Quelques années plus tard, en 1910, Guimard utilisera le même carreau pour les espaces de service de l’hôtel Mezzara (60 rue La Fontaine, Paris XVIe, en 1910).

Sol en grès incrusté de l’ancienne cuisine de l’hôtel Mezzara. Photo auteur.

Dans les deux cas, il a opté pour un jeu discret de couleurs : un fond couleur « lin », un bleu foncé et un bleu clair. On peut retrouver ce modèle de temps à autre dans les immeubles de l’agglomération parisienne.

Sol en carreaux de style Art nouveau en grès incrusté. Immeuble à Bagnolet, rue Robespierre, couloirs du rez-de-chaussée. Photo auteur.

Nous avons pu retrouver ce modèle au musée de la céramique de Paray-le-Monial qui conserve dans ses collections un assemblage de quatre carreaux.

Quatre carreaux en grès incrusté encadrés du modèle 174C de Paray-le-Monial. Musée Paul Charnoz à Paray-le-Monial. Photo auteur.

Verso d’un carreau en grès incrusté de Paray-le-Monial, après la reprise par Utzschneider & Ed. Jaunez en 1891 et avant l’intégration dans la CGCB (Compagnie Générale de Céramique du Bâtiment) en 1921. Musée d’art et d’industrie Paul Charnoz de Paray-le-Monial. Photo auteur.

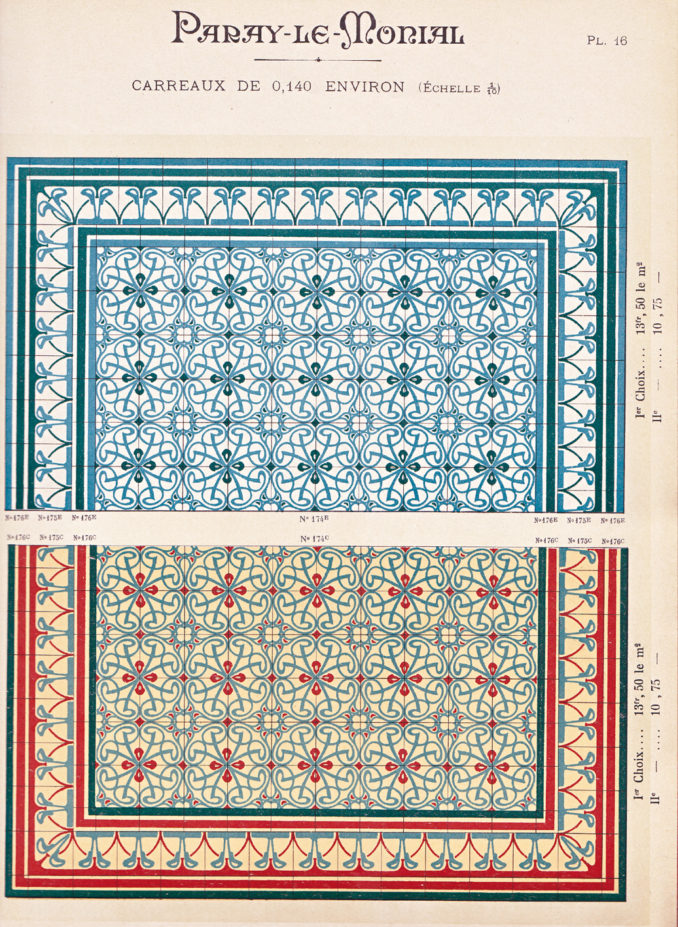

Le motif n’est pas encore présent dans le catalogue de 1901, mais apparaît dans un catalogue de 1903 sur la planche 27bis[6] sous le numéro de modèle 174 suivi de la lettre C ou E qui désigne le jeu de couleurs utilisées. Pour l’hôtel Deron Levent comme pour l’hôtel Mezzara, il s’agit de 174C avec la bordure 175C. Le modèle est encore présent dans le catalogue de 1922. En 1911, il est vendu sous deux qualités différentes : le premier choix à 13,50 F-or le m2 et le second choix à 10, 75 F-or le m2. Nous ignorons quelle est la qualité retenue par Guimard.

Catalogue des Carrelages Céramiques de Paray-le-Monial, 1911. Modèles 174E et 174C (motifs de milieu), 175C et 175E (motifs de bordure, 176C et 176E (motifs de bordure simple). Coll. Musée d’art et d’industrie Paul Charnoz de Paray-le-Monial.

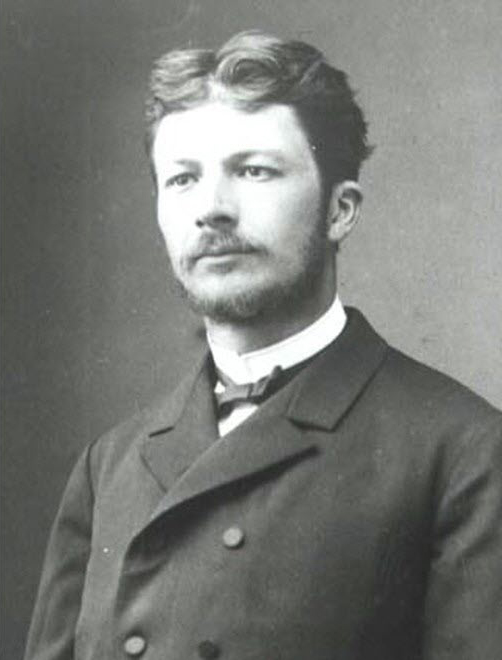

L’entreprise est fondée en 1877 par un autre transfuge de Boch, Paul Charnoz, qui installe son usine à Paray-le-Monial, en Bourgogne.

Paul Charnoz (1845-1927). Photo non datée, extraite du site du Musée d’art et d’industrie Paul Charnoz de Paray-le-Monial.

Originaire de l’Est de la France, Paul Charnoz est sous-directeur de l’usine Boch Frères à Dresde, puis directeur général de Boch Frères à Louvroil, dans le Nord, de 1873 à 1877. Il connaît donc parfaitement la technique du moulage en pâte sèche qu’il veut mettre en pratique pour son propre compte en se plaçant suffisamment loin des entreprises de Belgique et du Nord de la France. Paray-le-Monial, en Bourgogne du Sud est donc choisi par Charnoz en raison de la présence d’argile et des moyens de communication mis à disposition. L’usine sera en effet construite entre le chemin de fer de la ligne Paris-Lyon-Méditerranée et le canal du Centre. Son choix est aussi probablement guidé par la présence à proximité immédiate, à Digoin, de la filiale de la faïencerie de Sarreguemines (à présent en Allemagne) qui vient de s’implanter sur le territoire français en 1876-1877 afin d’échapper aux droits de douane qui frappent désormais ses produits à destination de la France.

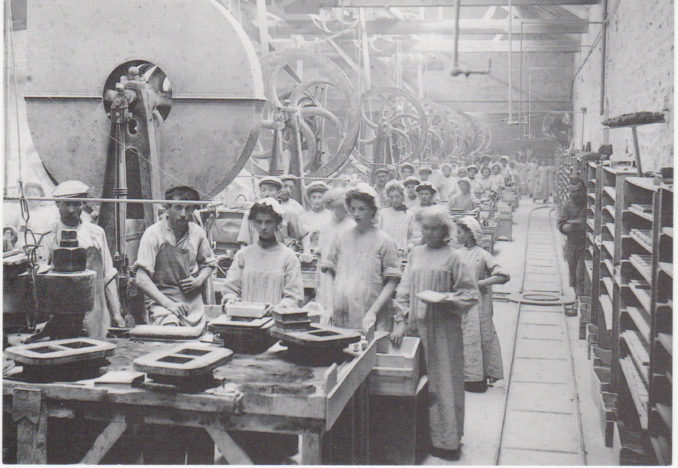

Ouvrières de l’usine de grès incrusté de Paray-le-Monial. Photo-plaque de verre datée 1901, extraite du site internet du Musée d’art et d’industrie Paul Charnoz de Paray-le-Monial.

Charnoz s’associe avec la faïencerie Hippolyte Boulenger et Cie de Choisy-le-Roi qui commercialise les carreaux en grès incrusté de Paray-le-Monial dans ses dépôt à Paris (18 rue Paradis[7]) et en province puis y fera produire ses propres modèles. Il tient à donner à sa production un tour artistique qui fait parfois défaut à d’autres établissements. À l’exposition Universelle de 1889, il obtient une médaille d’or avec une fresque en étoile à 8 pointes de 700 carreaux sur 24 m2.

Fresque en carreaux de grès incrusté présenté par Paul Charnoz et Cie à l’Exposition Universelle de Paris en 1889. Photo extraite du site du site du Musée d’art et d’industrie Paul Charnoz de Paray-le-Monial.

Mais l’année suivante, l’entreprise fait faillite. Elle est alors reprise en 1891 sous le nom de Société Anonyme des Carrelages Céramiques de Paray-le-Monial, par Utzschneider et Ed. Jaunez[8] que nous avions rencontré à propos de l’entreprise Defrance et Cie (cf. notre précédent article) qui diversifie ainsi sa production. Paul Charnoz est maintenu à la tête de l’entreprise jusqu’en 1901, ce qui lui permet de préparer l’Exposition Universelle de 1900. Georges Brault[9] lui succède ensuite comme directeur de 1901 à 1911. Il développera vraiment le volume de production et les bénéfices de l’entreprise. Puis le poste sera occupé par Georges Retgen[10] de 1912 à 1919.

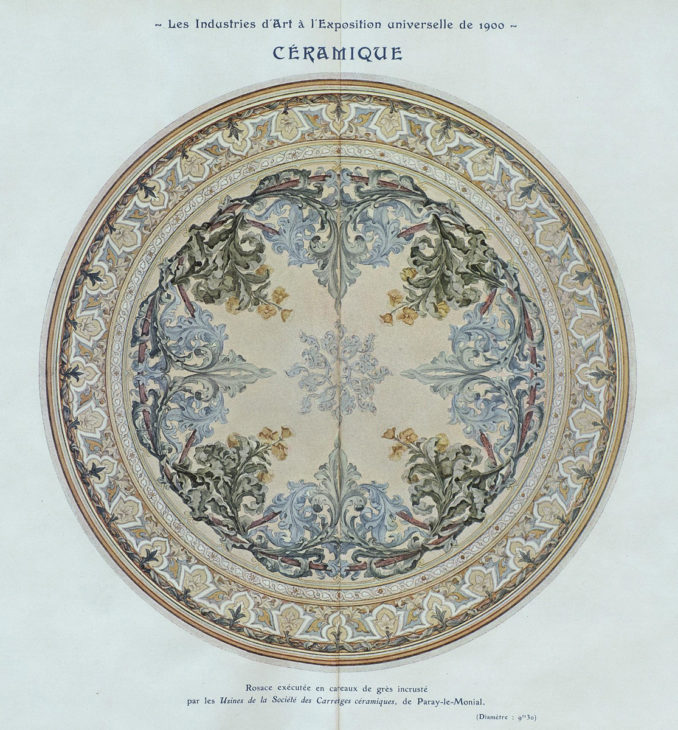

Pour l’Exposition Universelle de 1900, une rosace de 120 m2 est présentée, hors concours, dans les galeries de l’esplanade des Invalides. Si cette rosace de 4256 carreaux trapézoïdaux aux tons dégradés sacrifie à la mode du naturalisme, elle n’est pas vraiment de style Art nouveau, un style qui ne sera développé qu’après l’Exposition sur de rares modèles dont le n° 174.

Rosace en grès incrusté présentée à l’Exposition universelle de 1900 par les Carrelages Céramiques de Paray-le-Monial, sous la direction Paul Charnoz. Publiée dans Les Industries d’Art à l’Exposition universelle de 1900. La rosace figure dans l’édition de 1903 du catalogue de Paray-le-Monial. Photo extraite du site internet du Musée d’art et d’industrie Paul Charnoz.

On connaît un autre exemple d’utilisation de carreaux en grès incrusté du commerce par Guimard, grâce à un don[11] fait au Musée des Arts Décoratifs de quatre carreaux qui proviennent probablement d’un appartement de l’immeuble du 17 rue La Fontaine[12]. Ils y étaient employés dans les espaces de service et leur don correspond probablement à un recueil de matériaux faisant suite à la modification d’un appartement au sein de l’immeuble.

Carreau en grès incrusté de Landrecies n° 57, recto. Dim : 14 x 14 cm. Mairie de Landrecies. Photo Philippe Mézière.

Carreau en grès incrusté de Landrecies n° 57, verso. Dim : 14 x 14 cm. Musée des Arts Décoratifs. Photo auteur.

Ce modèle de carreau à motif de pavot est commercialisé par la Société Française des Céramiques de Landrecies[13] située près de Maubeuge et qui est active à partir de 1909.

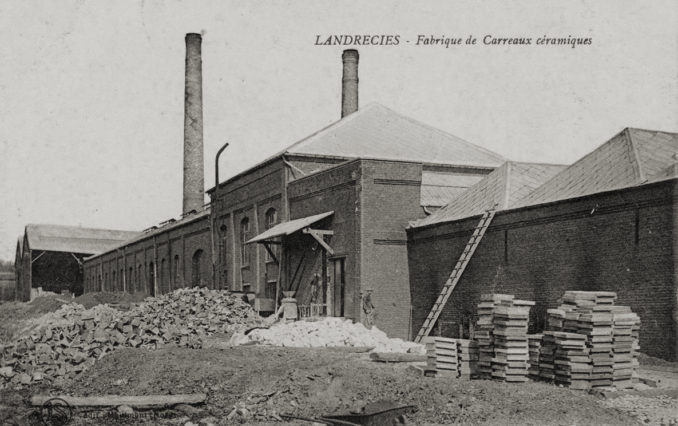

Bâtiments de la Société Française des Céramiques de Landrecies. Carte postale ancienne. Photo internet.

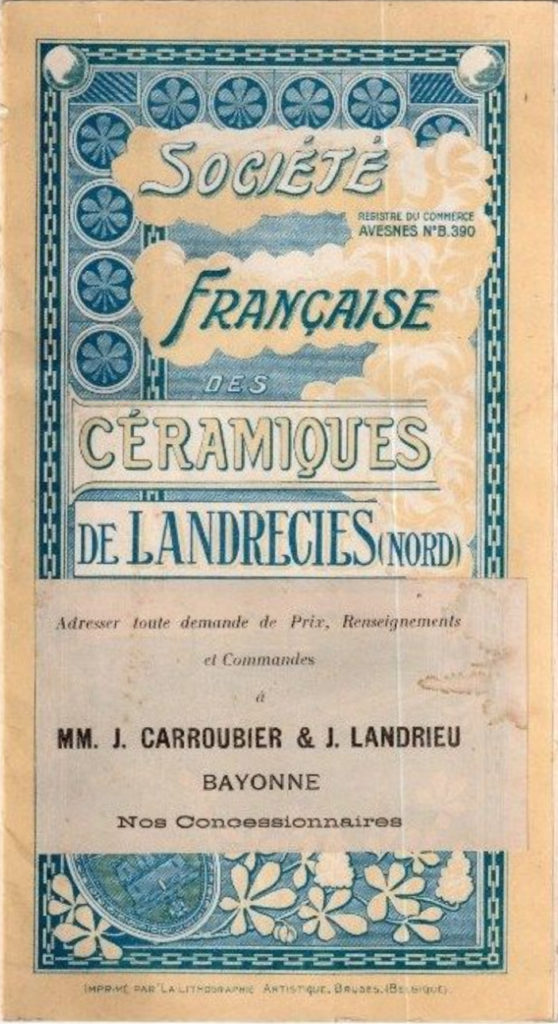

Catalogue de la Société Française des Céramiques de Landrecies. Non daté. Photo internet.

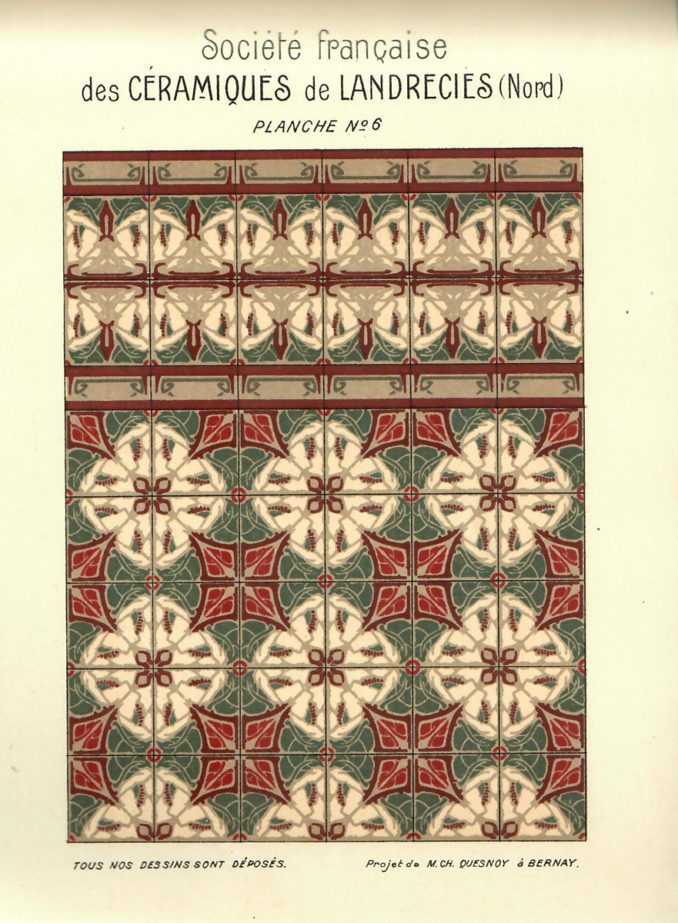

Il apparaît avec un jeu de couleurs différent dans son premier catalogue sans encore avoir de numéro de modèle mais, fait rare dans le domaine de l’art décoratif, le nom de son créateur est indiqué : Ch. Quesnoy (un nom typique du Nord) à Bernay (commune normande). Le catalogue précise aussi que les modèles sont déposés[14].

Catalogue 1 de la Société française des céramiques de Landrecies, pl. 6. Coll. M. Baeck.

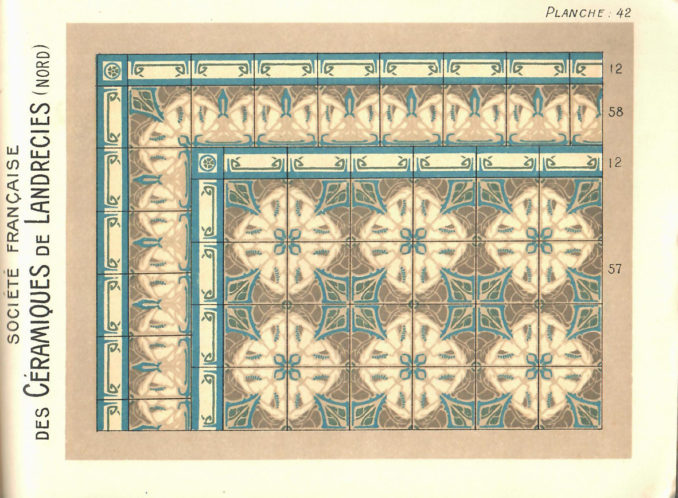

Sur le catalogue 2, le modèle ci-dessus reçoit le numéro 55, tandis que celui utilisé par Guimard reçoit le numéro 57. Le numéro 55 sera édité au moins jusqu’en 1925.

Catalogue 2 de la Société française des céramiques de Landrecies, modèle 57, pl. 42. Coll. part.

Ces carreaux sont également conservés à la mairie de Landrecies dans les deux jeux de couleurs.

Deux carreaux en grès incrusté de Landrecies n° 55. Dim : 14 x 14 cm. Mairie de Landrecies. Photo Philippe Mézière.

On voit que lorsqu’il utilise les carreaux en grès incrusté, Guimard prend soin de choisir des modèles de style Art nouveau qui puissent s’harmoniser sans heurt à ses propres décors. Dans les trois cas évoqués, il a choisi les jeux de couleurs les plus discrets. À notre connaissance, il n’a pas tenté d’en faire éditer avec ses propres dessins, alors qu’il aurait sans doute pu facilement proposer des cartons à l’entreprise Léon de Smet par l’intermédiaire de son client lillois Léon Coilliot. Pour les espaces communs de ses immeubles, Guimard préfère recourir à la mosaïque. Cette technique, habituellement employée dans les immeubles de haut de gamme, est plus onéreuse[15] mais plus souple. Elle lui permet de créer des compositions linéaires plus aérées sans effet de répétition. Dans le cas de l’hôtel Deron Levent, si les carreaux en grès incrustés sont visibles par les hôtes, puisqu’ils couvrent une surface allant de la porte d’entrée à l’escalier central de la maison, ils s’insèrent dans une hiérarchie, entre les planchers des espaces de réception et les simples carreaux unis rouge carmin et jaune clair, posés en damier dans les espaces de service (cuisine et office). Dans les deux cas de l’hôtel Mezzara et du 17 rue La Fontaine, son utilisation des carreaux en grès incrustés est analogue à celle de Victor Horta[16]. Elle est réservée à des espaces domestiques connus des propriétaires mais qui restent invisibles des invités qui sont reçus dans les appartements. Mais pour l’Hôtel Roszé et l’hôtel Deron Levent, leur utilisation n’est pas dissimulée aux visiteurs.

Sol en mosaïque du hall de l’immeuble Jassedé, 142 av. de Versailles, Paris XVIe, par Guimard (1903-1905). Photo auteur.D.

Frédéric Descouturelle

Nous remercions vivement plusieurs personnes qui nous ont apporté leur aide pour la rédaction de cet article.

Mario Baeck, docteur en sciences d’art de l’Université de Gand, spécialiste des carreaux de revêtement qui nous a fait profiter de sa connaissance du sujet, de sa documentation et notamment de sa collection de catalogues.

M. Marc Hannes qui a identifié les fabricants de plusieurs modèles de carreaux en partageant avec nous sa documentation.

M. Gilles Vallorge, archiviste du Musée d’art et d’industrie Paul Charnoz à Paray-le-Monial, ainsi que M. Philippe Mézière, adjoint territorial du patrimoine à la mairie de Landrecies qui nous ont très aimablement fourni images et informations.

Bibliographie :

Maillard, Anne, La Céramique architecturale à travers les catalogues de fabricants 1840-1940, éditions Septima, 1999.

Baeck, Mario, Splendeurs domestiques, Les carrelages de sol et de mur en céramique et en ciment en Belgique, Institut du Patrimoine wallon, 2013.

Baeck, Mario ; Hamburg, Ulrich ; Rabenau, Thomas ; Verbrugge, Bart, Industrial tiles 1840-1940 Industrielle Fliessen 1840-1940 Industriële tegels 1840-1940 Carreaux industriels 1840-1940, Johan Kamermans, Hans van Lemmen (ed.). Otterlo : Nederlands tegelmuseum, 2004.

Boucly, Jean-Louis, Histoire de la fabrication des céramiques de revêtement à Landrecies de 1909 à 1998.

Site internet du musée Paul Charnoz.

Site internet de la commune de Landrecies.

Site internet Céramique architecturale (Françoise MARY–céramique-architecturale.fr).

Notes :

[1] Le terme de « grès mosaïque » est également employé.

[2] Ces carreaux en grès sont visuellement très proches des carreaux en ciment hydraulique. Ceux-ci sont conçus avec le même type de réseau pour séparer les couleurs. Ne nécessitant pas de cuisson, ils sont beaucoup moins chers, mais moins résistants à l’abrasion. Ils sont très répandus en Belgique, Espagne, Italie et dans leurs colonies. Cf. Mario Baeck, Cement tiles: an exploration, Journal of the Tiles & Architectural Ceramics Society, volume 12, 2006, p. 20-30.

[3] À ne pas confondre avec la faïencerie Hippolyte Boulenger de Choisy-le-Roi.

[4] La société Villeroy & Boch (de Septfontaines, Mettlach, Merzig, Dresde) à proximité immédiate des frontières française et belge (puis luxembourgeoise) jouera de sa position géographique en fonction des bouleversement territoriaux de la région pendant le XIXe et le XXe siècle et s’implantera dans les différents pays limitrophes. Pour éviter les droits de douane, la production de carreaux de grès incrustés destinée au marché français est transférée de l’usine de La Louvière en Belgique à Louvroil en France en 1863.

[5] Fournisseur des mosaïques en grès cérame des vestibules du Castel Béranger de Guimard.

[6] Absent dans le premier catalogue de 1903, sa présence sur une planche surnuméraire atteste qu’il s’agit d’une création réalisée dans le courant de l’année 1903.

[7] À proximité de la gare du Nord et de la gare de l’Est par lesquelles arrivent les produits de la plupart des fabricants, la rue de Paradis est au XIXe siècle la rue de la faïence, de la porcelaine et du cristal. L’ancien magasin de la faïencerie Hippolyte Boulenger et Cie, décoré de nombreux panneaux de faïence et de mosaïques existe toujours.

[8] Elle est dirigée par la même famille que celle de la faïencerie de Sarreguemines, installée à Digoin.

[9] Militaire de carrière, Georges Brault entre à Paray-le-Monial sous la recommandation de son ami de lycée Paul Boulenger, directeur de la faïencerie de Choisy-le-Roi. Quoiqu’également originaire d’Angers, il n’est pas apparenté à la famille d’Alphonse Brault, associé de Xavier Gilardoni à la tête d’une importante entreprise de céramique architecturale également située à Choisy-le-Roi et à laquelle Guimard a fait appel pour les briques émaillées et les foyers des cheminées des salons du Castel Béranger, ainsi que pour l’édition de vases.

[10] Chimiste et céramiste formé à l’école de céramique de Sèvres, puis passé en 1903-1904 par la Société Anonyme des Produits Céramiques de Rambervillers (Vosges) qui produit de nombreux grès artistiques dans la mouvance de l’École de Nancy.

[11] Inv. n° 412019, don par Ralph Culpepper en 1966.

[12] La provenance exacte de ces carreaux n’est pas répertoriée au Musée des Arts Décoratifs, mais cette précision a été apportée par M. Philippe Thiébaut lors de la conférence de Mme Évelyne Possémé à la Journée d’études « Autour d’Hector Guimard » au Musée des Arts Décoratifs le 13 octobre 2017.

[13] Selon les recherches de M. Mario Baeck, cette entreprise a beaucoup de modèles analogues à ceux de deux firmes belges, la S. A. La Céramique Nationale à Welkenraedt et la S. A. Société Générale de Produits Céramiques et Réfractaires de Morialmé. Florissante avant la Première Guerre mondiale, l’entreprise connaît des difficultés dans l’après-guerre. Elle sera intégrée en 1925 au sein de la Compagnie française de mosaïque céramique de Maubeuge Nord.

[14] Ces dépôts se font au conseil des prud’hommes, sous forme de dessins et de descriptions. Ils servent à établir une antériorité en cas de dépôt de plainte pour copie.

[15] Même les sols des deux vestibules du Castel Béranger, immeuble de rapport destiné à la petite bourgeoisie, sont revêtus de mosaïque. Il s’agit d’un des nombreux signaux décoratifs qui « surclassent » l’immeuble par rapport à sa destination réelle.

[16] Cf. Mario Baeck, The Flourishing of Belgian Ornamental Tiles and Tile Panels in the Art Nouveau Period, Journal of the Tiles & Architectural Ceramics Society, volume 20, 2014, p. 14-25.

L’hôtel Mezzara à présent sur Iconic Houses

Le site international anglophone Iconic Houses qui répertorie les demeures les plus significatives de l’architecture moderne et contemporaine ouvertes au public, présente l’hôtel Mezzara.

Après une prise de contact cet été, la visite sur place de la sympathique équipe de Iconic Houses nous a conduit à leur fournir un texte de présentation et des illustrations. Nous espérons donc pouvoir concrétiser cette première présentation sur le site par une adhésion en tant que membre à part entière, aux cotés de demeures telles que la Casa Milà de Gaudì à Barcelone, le Musée Horta à Bruxelles, Fallingwater (la maison sur la cascade) de Frank Llyod Wright aux USA, et tant d’autres…

Comment commander ?

Vous pouvez recevoir les objets par colis ou vous déplacer au domicile de Frédéric Descouturelle, secrétaire de l'association.

Recevoir les objets par colis

Prix du transport en sus.

Actuellement, seul le règlement par chèque est possible. Les chèques seront à libeller au nom de : « Le Cercle Guimard ».

Merci d'envoyer un message pour passer commande.

Se déplacer au domicile de notre trésorier, à Montreuil (métro Robespierre).

Vous pouvez prendre rendez-vous par courriel pour venir un vendredi après-midi ou un samedi matin. Dans ce cas, le règlement en espèces est possible.

Vous souhaitez adhérer et bénéficier des tarifs spéciaux ?

Vous pouvez réaliser un règlement unique comprenant l’achat et la cotisation.