Category: A la une

Compte-rendu de l’assemblée générale du Cercle Guimard 2020

Assemblée Générale Ordinaire

1er juillet 2020 (18h – 19h)

En visio-conférence Zoom

Le Bureau étant réuni au Castel Béranger, Paris 16e

Procès-Verbal de l’A.G.O.

Ordre du jour

1- Approbation des comptes de l’exercice clos.

2- Détermination du montant de la cotisation annuelle.

3- Renouvellement des membres du Conseil d’administration.

4- Communication du rapport moral et d’activités du Président et communication sur les projets en cours.

5- Questions diverses.

Préparation de l’AG dans l’ancienne agence de Guimard au Castel Béranger

De Lyon à Paris, Hector Guimard et ses proches : famille, voisins et clients

La biographie d’Hector Guimard est lacunaire et, même en présence de documents, parfois non fiable. Les auteurs qui se sont intéressés à l’architecte ont tous souligné combien les relations entre le jeune Hector et ses parents étaient difficiles. Grâce à Mme Grivellé, le jeune Guimard a trouvé non seulement une famille d’accueil, mais aussi plus tard des clients : ce sera tout d’abord Mme Grivellé elle-même, puis Prosper, son fils et les amis et/ou voisins de ceux-ci.

Je souhaiterais apporter ici deux types d’informations factuelles qui, à ma connaissance, n’ont pas encore été mentionnées dans les travaux sur Hector Guimard. Tout d’abord, quelques données biographiques sur Mme Grivellé et ses proches et, ensuite, sur une possible parenté d’Hector Guimard avec Jules F. Guimard. Je proposerai aussi de reconsidérer la relation entre Hector et son frère René et apporterai quelques informations à propos de la sœur aînée d’Hector.

Lorsqu’en 1882 Hector Guimard est admis à quinze ans à l’Ecole Nationale des Arts Décoratifs, c’est Mme Grivellé qui lui sert de garant. Ceci est confirmé par une lettre d’Hector Guimard à Auguste Louvrier de Lajolais, Directeur de l’ENAD — École nationale des Arts Décoratifs — où il écrit : « J’étais entré dans votre école abandonné par mes parents, condamné à accepter la protection d’une parente avec celle d’amis».[1]

La relation de parenté précise entre Mme Grivellé et Hector reste floue. Si, pour certains auteurs d’articles ou de sites internet, Mme Grivellé est une parente proche (la tante)[2] d’Hector Guimard, elle est, pour d’autres, une simple amie de la mère d’Hector, c’est-à-dire Marie-Françoise Bailly, épouse de René Germain Guimard. Il vaut mieux faire confiance à l’épouse d’Hector, Adeline Guimard et considérer que Mme Grivellé était la marraine d’Hector.[3]

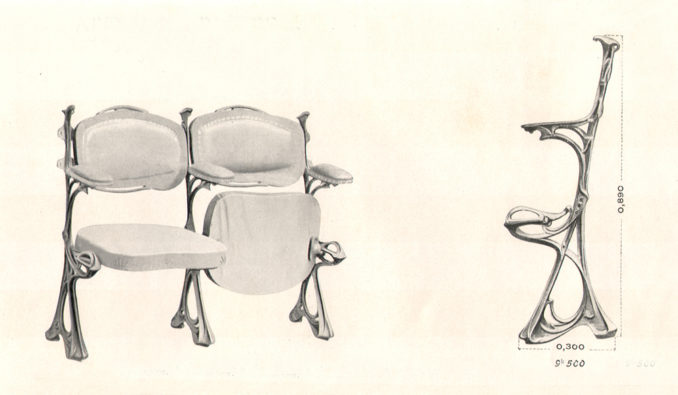

Ceci n’est pas un Guimard : des fauteuils de spectacle

Des fauteuils de spectacle en fonte et à assise abattante, similaires à ceux créés par Guimard pour la Salle de Humbert de Romans, sont apparus à plusieurs reprises sur le marché de l’art au cours des trois dernières années. Dans cet article, grâce à notre correspondant allemand Michael Schrader, nous les présentons et les comparons aux fauteuils originaux. Dans un prochain article, nous décrirons plus précisément ces derniers avant de retracer l’histoire de leur redécouverte dans les années soixante-dix.

En 2018, la maison de vente aux enchères allemande Mehlis à Plauen a proposé deux de ces fauteuils de concert en fonte. Ils ont alors été décrits comme des reproductions de la fin du XXe siècle, basés sur un dessin de Guimard vers 1901. Invendus avec un prix de réserve de 900 € chacun, ils n’ont pas non plus trouvé de nouvel acquéreur lors d’une vente aux enchères ultérieure avec un prix de réserve de 500 € chacune.

Fauteuil de spectacle. Site de vente Mehlis auktionen n° 2118.

Fauteuil de spectacle. Coll. part. Photo auteur.

Un fauteuil identique est actuellement mis en vente sur eBay pour 1239 €, par l’antiquaire allemand Denes Szy de Düsseldorf qui le propose aussi à la vente directe via sa boutique pour 1350 €. Cette boutique avait initialement deux exemplaires en vente sous la description « Cinéma Art Nouveau pliant fonte France, variante ou d’après un dessin d’Hector Guimards [1867-1942] pour la salle Humbert de Romans à Paris 1901. »

Tous ces fauteuils proviennent d’un lot acheté à titre privé par le magasin Furthof Antikmöbel qui, en 2017, en proposait à la vente douze exemplaires sous la description suivante : « Ensemble de 12 chaises de concert Art Nouveau, France vers 1900. Les joues en fonte sont attribuées à Hector Guimard (1867 Lyon – 1942 New York City). L’assise abattante, le dossier et les accoudoirs rembourrés ont été ajoutés dans le passé. » Selon la page d’accueil, de cet ensemble de douze fauteuils, cinq ont déjà été vendus, deux ont été convertis en bancs et cinq autres exemplaires peuvent encore être achetés pour 850 € chacun. Selon le vendeur, ces sièges proviennent d’une famille d’artistes de cirque qui avaient l’habitude de faire des tournées en Europe et avait acheté cet ensemble de douze fauteuils à l’époque. Aucune information supplémentaire n’est disponible.

Vue de l’ensemble des douze fauteuils de spectacle initialement proposés par le magasin Furthof Antikmöbel.

Vue partielle de l’ensemble des douze fauteuils de spectacle initialement proposés par le magasin Furthof Antikmöbel. On remarquera que le dossier est alors posé à l’envers.

Chacun de ces fauteuils mesure 98 cm de hauteur, 75 cm de profondeur, 65 cm de largeur et pèse environ 24 kg. Il se compose de deux pieds latéraux en fonte, d’un dossier en bois et d’une assise abattante. Les fontes latérales mesurent 53,5 cm en largeur et 98 cm en hauteur, alors que celles des fauteuils de Guimard n’ont que 90 cm de hauteur. Elles sont aussi plus minces que celles des fauteuils originaux de Guimard. Leur modelage est étroitement basé sur celui des fontes de Guimard mais il est moins détaillé et présente même des écarts notables, notamment à l’extrémité supérieure et dans la zone du pied qui est moins complexe et également beaucoup plus long que ceux des fauteuils originaux. Cette dernière disposition a sans doute été adoptée en pensant donner ainsi plus de stabilité aux sièges mais s’avère en réalité inutile. Et contrairement aux fauteuils originaux, il n’y a pas de perçage vertical de la fonte permettant de les fixer au sol. Tous ces fauteuils sont présentés de façon individuelle avec deux fontes latérales pour chacun et non en rangée avec n+1 fontes pour n fauteuils. En revanche, comme dans la disposition originale, une barre relie les deux fontes latérales dans leur zone inférieure pour augmenter la stabilité. Les fontes, peintes dans une couleur brun argile, présentent des traces d’usure frappantes partout, même dans des endroits qui ne peuvent pas être atteints par l’usure naturelle, ce qui suggère que ces traces ont été créées artificiellement.

À gauche : fauteuil de spectacle. Site de vente Mehlis auktionen n° 2118. À droite : fauteuil de spectacle provenant de la Salle Humbert de Romans par Guimard. Coll. part. Photo Auction France.

À gauche : fauteuil de spectacle. Site de vente Mehlis auktionen n° 2118. À droite : fauteuil de spectacle provenant de la Salle Humbert de Romans par Guimard. Coll. part. Photo Auction France.

À gauche : fauteuil de spectacle. Site de vente Mehlis auktionen n° 2118. À droite : fauteuil de spectacle provenant de la Salle Humbert de Romans par Guimard. Coll. part. Photo Auction France.

Les formes de l’assise, des accoudoirs et du dossier suivent d’assez près celles des fauteuils originaux. Leur rembourrage est en mousse (alors que celui d’époque était en crin) et leur recouvrement en cuir synthétique rouge-brun (en place d’une moleskine verte d’époque) fixé aux pièces en bois par des rivets. Contrairement aux fontes latérales, le bois du dossier qui semble être du hêtre ou un bois fruitier, ne présente presque pas de signes d’usure. Le sens dans lequel est fixé ce dossier (à l’aide de vis en laiton modernes) est d’ailleurs à géométrie variable. On voit sur les photographies anciennes de la Salle Humbert de Romans que la traverse horizontale bombée est orientée vers le bas. Mais sur l’illustration du catalogue Guimard de la fonderie de Saint-Dizier, le dossier est orienté dans l’autre sens, comme sur les photographies de la série de douze fauteuils du magasin Furthof Antikmöbel (voir plus haut). Il est donc fort possible que ce soit cette illustration qui ait servi de modèle aux fauteuils que nous présentons ici.

Le modèle GA de fauteuil de spectacle, catalogue Guimard édité par la fonderie de Saint-Dizier à partir de 1908. pl. 40. Coll. part.

Dans l’ensemble, ces fauteuils donnent donc l’impression d’une reproduction moderne inspirée par la conception originale des fauteuils de concert Guimard. La référence au design de Guimard est reconnaissable et pourtant la qualité de l’exécution n’est que modeste par rapport à l’original. Mais en l’état actuel de nos informations, il n’est pas avéré que ces chaises ont été réellement produites pour être vendues en tant que fauteuils de spectacle Guimard d’époque. Au contraire, si l’on se réfère à la description du revendeur Furthof Antikmöbel, une utilisation commerciale dans le cadre d’un cirque semble tout à fait envisageable et cette petite série de ces chaises aurait donc pu être fabriquée dans cette optique à la fin du XXe siècle. Leurs reventes successives risquent néanmoins de les voir se parer d’une attribution pleine et entière à Guimard.

Michael Schrader

Convocation à l’assemblée générale du Cercle Guimard par Internet le 1er juillet 2020 à 18h

La vie de l’association continue pendant cette période particulière. Nos publications et nos travaux de recherche se poursuivent, nos démarches et notre travail sur le musée Guimard redoublent avec le déconfinement.

Chaque année, l’assemblée générale est un moment important de notre association. Si elle répond aux obligations légales, elle a toujours été organisée comme un moment de rencontre et de partage autour de notre passion commune pour l’Art nouveau et en particulier pour Hector Guimard. Bien évidemment depuis quelques années, elle est également devenue un temps pour vous rendre compte des avancées sur le projet de musée Guimard.

Cette année, les dispositions des ordonnances prises en application de la loi d’urgence COVID-19 nous le permettant, nous organisons cette assemblée générale en direct, par internet, le mercredi 1er juillet à 18h. Le lien de la réunion sera envoyé quelques jours auparavant aux adhérents 2020.

Si vous n’êtes pas à jour de cotisation, il est encore de temps de ré-adhérer pour l’année en cours et de participer à l’assemblée (voir plus bas).

Pour des raisons d’organisation, nos adhérents pourront voter en ligne avant l’assemblée, au plus tard le 30 juin, au moyen du formulaire accessible depuis leur espace adhérent. Les résultats du vote seront annoncés en séance.

À très bientôt, sur Internet !

Le bureau du Cercle Guimard

Votre numéro d’adhérent est mentionné sur la carte qui vous a été adressée lors de votre renouvellement de cotisation, envoyée par h.madoui@lecercleguimard.fr, le Trésorier en charge des adhésions.

Le formulaire d’adhésion 2020 est disponible ici. Si vous souhaitez régler par virement bancaire, merci de nous l’indiquer et nous vous enverrons le RIB de l’association.

Vous pouvez à tout moment demander la réinitialisation de votre mot de passe d’accès à l’espace adhérent en cliquant sur :

J’ai oublié mon mot de passe / je souhaite réinitialiser mon mot de passe.

Architectes pionnières — Première partie : la France — Article & Visite virtuelle

En architecture, comme dans de nombreux domaines, il est difficile de citer des noms de femmes, en France et dans la première moitié du 20ème siècle. Écrire une histoire sur ces femmes est d’autant plus complexe que les sources ne les mentionnent que très peu, l’histoire omettant bien souvent leur existence. Pourtant, les femmes commencent à intégrer les formations d’architectes dès la fin du 19ème siècle et participent donc à la construction d’édifices depuis plus de cent ans. Leurs histoires sont nombreuses mais mises de côté au sein de la grande histoire. Nous essaierons, dans ce texte, de rendre leur place à celles qui ont lutté contre les normes d’une société niant leurs capacités et leur indépendance. En tentant d’intégrer des professions pourtant réservées aux hommes, elles ont bâti les fondations d’une lutte toujours d’actualité.

L’histoire des femmes en architecture en France est profondément liée aux formations qui existent alors entre 1900 et l’entre-deux-guerres. La principale formation publique d’architecture est alors la section Architecture de l’École Nationale des Beaux-Arts (ENSBA) à Paris. Existe déjà l’École spéciale d’architecture, reconnue d’utilité publique en 1870, prônant une formation nouvelle et une réforme des enseignements en architecture.

Ce n’est qu’à partir de 1896 que les femmes peuvent entrer à l’ENSBA. On leur accorde, dans un premier temps, l’accès à la bibliothèque et à certains cours magistraux ; par la suite des cours spéciaux seront conçus pour elles. En ce qui concerne la section Architecture, la première femme admise en 1898 est Julia Morgan, d’origine américaine et déjà diplômée de la prestigieuse université de Berkeley.

L’histoire des pionnières en architecture montre un réel retard de la France en comparaison avec les pays scandinaves en Europe, les États-Unis ou encore l’Angleterre. On note la présence majoritaire de femmes d’origine étrangère parmi les premières admises aux Beaux-Arts en France (toutes sections confondues). Un autre fait remarquable est l’origine sociale des premières étudiantes en architecture, lorsqu’elles sont françaises. Pour la plupart, elles proviennent de milieux cultivés et bourgeois et sont souvent issues de familles d’architectes (pères, frères, époux…). Ce principe rendra difficile leur émancipation à la suite de leurs études car elles resteront souvent associées aux noms des hommes leur ayant permis d’entrer dans cette profession aux portes bien gardées.

Nous connaissons les noms des premières femmes admises au sein des formations d’architecture au début du 20ème siècle, mais il reste très difficile de trouver des informations concernant leurs travaux ou leur évolution à la sortie de l’Ecole. Nous tenterons ici de mettre en avant les caractéristiques de ces architectes pionnières en France.

- Des pionnières d’origine étrangère

La toute première femme admise au sein d’une formation d’architecture en France est Laura White, d’origine américaine. Elle est formée au MIT puis intègre en 1883 l’École Spéciale d’Architecture (ESA), première formation d’architecture à ouvrir ses portes aux femmes.

Avant 1900 et l’ouverture officielle de la section Architecture des Beaux-Arts aux étudiantes, l’administration centrale de l’École nationale des Beaux-Arts craint que la présence de femmes en son sein ne dévalorise la formation. Julia Morgan, est la première femme admise dans cette section, en 1898, de manière tout à fait exceptionnelle. Elle passe l’examen d’entrée deux fois avant d’être admise et relate plus tard la difficulté pour une femme, qui plus est étrangère, d’entrer au sein de cette prestigieuse école.

Au tournant du 20ème siècle, malgré les réticences encore nombreuses de l’administration, l’École des Beaux-Arts ouvre ses portes d’abord à des femmes d’origine étrangère, diplômées dans leur pays d’origine. Ces pionnières arrivent en France de pays souvent en avance en termes d’ouverture des formations professionnelles aux femmes. Elles ont persisté et ont ainsi permis d’initier l’ouverture de la formation d’architecte aux étudiantes.

Julia Morgan (1872-1957) :

Après avoir étudié le génie civil à l’université de Berkeley, aux Etats-Unis, Julia Morgan se rend en France afin de poursuivre sa formation au sein de la section Architecture de l’École Nationale des Beaux-Arts de Paris. Elle est donc, en 1898, la première femme à intégrer cette formation en France et est diplômée en 1902. Elle retourne à la suite de ses études, en Californie où elle ouvre sa propre agence d’architecture en 1904 et devient ainsi la première femme à recevoir la licence d’architecte dans cet état.

Julia Morgan ©California Museum

Suite au tremblement de terre de San Francisco en 1906, Julia Morgan va commencer à réaliser des plans pour grand nombre de villas, églises, immeubles…

Tout au long de sa carrière elle se caractérise par des constructions au style éclectique, influencées notamment par le mouvement anglais Arts and Crafts, le néoclassicisme européen et le style architectural régional de la baie de San Francisco, the « Bay region style ». Ce style se définit par une abondance des ouvertures en façade et une communication entre intérieur et extérieur grâce à l’ajout de loggias et de terrasses. Il fut introduit par l’architecte Bernard Maybeck, professeur de Julia Morgan à Berkeley.

L’une de ses premières réalisations, en 1904 est la tour horloge de Mills College, qu’elle réalise en béton armé. Par la suite, Julia Morgan s’est entourée de commanditaires privés, principalement des femmes et s’est spécialisée dans les villas et résidences ainsi que dans la construction de « women’s clubs » (Young Women’s Christian Association YWCA), sur la baie de San Francisco. Un exemple remarquable de son architecture influencée de néoclassicisme est le YWCA d’Oakland, commandité en 1915, par la philanthrope et féministe Phoebe Hearst. Ce bâtiment imposant évoque le style Renaissant. On y retrouve la division de la façade en trois parties horizontales : un soubassement en pierre, un étage noble et la balustrade en partie haute. L’ensemble est orné de motifs antiquisants : colonnes et arcs.

Tour de Mills College ©Wikipedia

YWCA d’Oakland ©Wikipedia

L’une des réalisations majeures de Julia Morgan reste le célèbre Hearst Castle à San Simeon (Californie), qu’elle réalise à la suite du premier conflit mondial pour le magnat de la presse William Randolph Hearst. Il lui confiera de nombreux autres projets et résidences.

Hearst Castle est un vaste ensemble de bâtiments luxueux : villas, piscines, jardins… appelé par son propriétaire la Colline enchantée. A la mort de sa mère Phoebe Hearst, en 1919, William se tourne vers Julia Morgan pour la construction de ce vaste ensemble sur plus de 100 000 hectares hérités de sa famille. Le terme d’Hearst Castle correspond au bâtiment principal, ou Casa grande, lui-même entouré de trois autres villas.

L’architecte a rassemblé au sein de ce projet exubérant un mélange de divers styles architecturaux européens. La Casa grande, bâtiment central, est fortement inspirée de l’architecture hispano-mauresque et les deux tours en façade évoquent celles de la mosquée de Cordoue. Les piscines, le Bain romain et le Bain de Neptune, ont, elles, été conçues dans un style antique, avec d’abondants frontons et colonnades, ainsi que des décors de mosaïques.

La Colline enchantée de William Hearst a servi de modèle au palais de Xanadu du personnage Charles Foster Kane dans le célèbre Citizen Kane d’Orson Welles.

La colline enchantée de William Hearst ©KCET.org

Casa Grande Hearst Castle ©KCET.org

Bain de Neptune ©Hearst Castle

Julia Morgan fut l’une des architectes les plus prolifiques du 20ème siècle avec plus de 700 plans connus et signés de son nom. Entre 1904, son installation en Californie et 1951, la fermeture de son agence, elle concevait jusqu’à 15 projets par an. Elle ne fut jamais mariée et connu une carrière riche, dynamique et extrêmement productive en travaillant pour une clientèle restreinte à la baie de San Francisco.

- Premières femmes françaises diplômées, l’impossible indépendance

Ce n’est qu’après 1918 et dans l’entre-deux-guerres que les formations s’ouvrent plus largement aux femmes. Entre 1918 et 1945, 82 femmes intègrent la seconde classe d’architecture à l’Ecole Nationale des Beaux-arts. Néanmoins, leurs histoires professionnelles sont très peu connues une fois leur diplôme obtenu.

La première femme diplômée en tant qu’architecte et d’origine française est Jeanne Besson-Surugue (1896-1990). Elle est diplômée en 1923 de l’ENSBA. Elle travaille d’abord à Cuba, notamment dans le domaine des jardins publics puis part à Phnom Penh où elle est architecte pour l’administration coloniale, à la rénovation de bâtiments khmèrs. Après son retour en France, nous n’avons pas d’informations sur son œuvre. Son parcours témoigne de la nécessité pour les femmes de se tourner vers l’étranger pour pouvoir exercer leur profession, une fois leur diplôme obtenu.

La suivante est Jeanne Marie Bessirard-Fratacci (1898-1937) diplômée de l’Ecole en 1925, après avoir étudié les arts décoratifs à Nice. Elle est issue d’une famille d’architectes (son père et son frère sont architectes) et elle se marie rapidement avec Edmond Bessirard également architecte. Elle ne travailla jamais à son nom mais toujours dans le sillage des hommes de son entourage avec qui elle collabora dans le cadre de concours.

Enfin, Agnès Braunwald-Chaussemiche (1900-1934) est diplômée en 1929 et est la fille de l’architecte François-Benjamin Chaussemiche. Elle épouse Jean Braunwald, architecte également, qu’elle rencontre lors de ses études à la Casa Velazquez en Espagne.

Elles sont toutes les trois membres de la SADG (Société des architectes diplômés du gouvernement, aujourd’hui Société française des architectes), qui accorde alors une place aux femmes dans ce qui constitue pour l’époque le principal lieu de sociabilité et de rencontres entre architectes diplômés. Malgré leur appartenance à cette société, leurs travaux et carrières sont très peu connus et documentés. On remarque qu’elles travaillent principalement en collaboration avec leurs maris ou leurs pères, eux-mêmes architectes. De plus, les archives concernant ces pionnières sont parfois contradictoires car ces femmes prirent rapidement le nom de leur époux tout en gardant leur nom de jeune fille, mais il arrive que celui-ci se substitue complètement au premier.

Un autre cas, différent, est celui de Juliette Billard (1889-1975). Originaire de Rouen, il semblerait qu’elle soit la première française admise dans une Ecole nationale des Beaux-arts en France, celle de Rouen en 1914. Elle est diplômée en 1920. Elle travaille ensuite en première classe chez d’autres architectes notamment Pierre Chirol. On ne connaît pas de travaux d’architecture signés de son nom et elle semble n’avoir conçu que des projets pour d’autres architectes. Elle travaille notamment pour la ville de Rouen pour laquelle elle illustre des bâtiments historiques de la ville. Juliette Billard enseigna également à l’Ecole des Beaux-Arts de Rouen et fut décoratrice pour des studios de cinéma où elle créa par exemple le décor de l’Argent de Zola.

Portrait de Juliette Billard ©Collectif Polymorphe

Juliette Billard est la première femme diplômée d’architecture française dont on connaisse plusieurs éléments et étapes de sa carrière et dont il reste des œuvres d’illustration ou de décor. Néanmoins, on remarque qu’elle a rapidement dû mettre de côté la construction et la maîtrise d’ouvrage pour s’adonner à des activités annexes que sont la décoration et l’illustration d’architecture. Ce sera le cas d’autres femmes architectes du début du 20ème siècle comme Geneviève Dreyfus-Sée (1904-1977). Fille de l’architecte Lucien Bechmann, elle n’exerça jamais le métier d’architecte et se tourna vers l’illustration ou le journalisme.

Illustration de Juliette Billard ©Collectif Polymorphe

Ainsi malgré leur nouvel accès aux formations d’architecture, les femmes diplômées ont encore rarement la possibilité, en France, de pouvoir signer d’ouvrages et de constructions de leur nom, dans cette première moitié du 20ème siècle. Elles ne demeurent qu’associées à des commandes grâce à leurs relations familiales. Mais cette rude compétition au sein de la profession est également le fait des hommes. Il est alors difficile pour quiconque de devenir architecte, sans un réseau de connaissances solide et sans la recommandation d’une personne appartenant déjà à ce milieu privilégié et fermé.

Malgré tout, pour les femmes, il reste presque impossible d’exercer librement et indépendamment en tant qu’architecte à cette époque, dans une société et un domaine encore très misogynes. De même, les commanditaires montrent bien des réticences à confier la conception et la réalisation de leurs travaux à une femme, d’où la nécessité pour ces dernières de s’associer aux hommes pour exercer la profession qu’elles ont choisie. En 1928, Thérèse Urbain rédige un article dans la revue Le Maître d’œuvre. Elle y constate la difficulté pour une femme de se constituer une clientèle privée, les potentiels clients n’ayant que très peu confiance alors dans les capacités d’une femme à diriger une maîtrise d’ouvrage.

- Collaborations mixtes dans les années 1930

Une deuxième génération d’architectes femmes apparaît dans les années 1930, correspondant alors à la période fastueuse de l’Art Déco peu après la célèbre exposition des Arts décoratifs à Paris. Elles sont issues des formations classiques d’architecture et vont collaborer principalement avec leurs maris également architectes. En effet, l’un des meilleurs moyens pour une femme de pouvoir exercer le métier d’architecte est encore l’association avec un homme dont la reconnaissance lui permettra de participer à de véritables projets.

Le nombre d’étudiantes en architecture reste encore infime durant l’entre-deux-guerres et les années 1930. En 1919, Juliette Mathé intègre la formation de L’Ecole Nationale des Beaux-arts et elle sera la seule femme admise dans la section Architecture cette année. On constate que c’est principalement dans cette section que le nombre de femmes étudiantes et diplômées est restreint, car en 1933, l’atelier de Peinture accueille déjà 95 étudiantes. En 1940, une loi institue l’Ordre des architectes. Un conseil supérieur et des conseils régionaux sont créés. Trois ans plus tard, l’Ordre publie son premier tableau répertoriant les architectes inscrits : sur plus de 2000 professionnels, on compte alors en tout 17 femmes dont Juliette Tréant-Mathé, Adrienne Gorska, Renée Bodecher et d’autres figures telles que Germaine Tirlet ou Monique Vago, dont presque aucunes traces ne subsistent aujourd’hui. Cet Ordre permet de créer un réseau de contacts entre professionnels et pour les femmes nouvellement diplômées, cette inscription est un moyen de créer des collaborations et avoir accès à la commande.

L’association entre plusieurs architectes est également due au contexte économique et social difficile de l’entre-deux-guerres puis des années 30. La nécessité de reconstruction après le premier conflit mondial et la crise économique internationale à partir de 1929 vont limiter l’accès des architectes aux commandes et restreindre celles-ci. Ils se voient dans l’obligation de signer des projets à plusieurs et donc de s’associer, d’où l’augmentation de couples d’architectes à cette période.

Adrienne Gorska (1899-1969)

Originaire de Pologne et émigrée à Paris en 1919, elle est la sœur de la peintre Art Déco, Tamara de Lempicka. Adrienne Gorska est l’une des premières femmes diplômées de l’École spéciale d’architecture (ESA), en 1924. Elle rejoint l’Union des artistes modernes (UAM) en 1932 et sera l’une des disciples de Mallet-Stevens. Elle collabore avec lui rapidement après sa sortie de l’école, pour la décoration et la conception de l’appartement de sa sœur, rue Méchain, à Paris (14ème arrondissement). Dans la lignée des découvertes de l’époque dans le domaine du design moderne, Gorska utilise ici de l’acier tubulaire, des formes confortables, simples et épurées, proches de ce que conçoit à la même période Charlotte Perriand, en collaboration avec Le Corbusier.

Fauteuil d’Adrienne Gorska ©Sotheby’s

Après son mariage avec l’architecte Pierre de Montaut en 1939, elle s’associe à celui-ci dans la réalisation de nombreux projets et au sein de leur agence parisienne.

Tout comme de nombreuses femmes architectes du milieu du 20ème siècle, Adrienne Gorska reçoit des commandes et va connaître une carrière riche, grâce notamment à sa collaboration avec un homme, son mari. Elle constate que dans le milieu de la commande architecturale, les femmes ne sont pas prises au sérieux. Dans le Maître d’œuvre, enquête publiée par l’architecte Thérèse Urbain, elle déclare : « Il faut absolument que nous gagnions la confiance du public, même dans les milieux favorables à la femme ». A cette époque, le design est l’un des rares domaines dans lequel les femmes ont plus de chances de réussir seules.

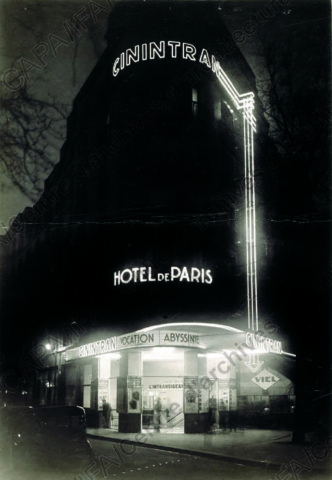

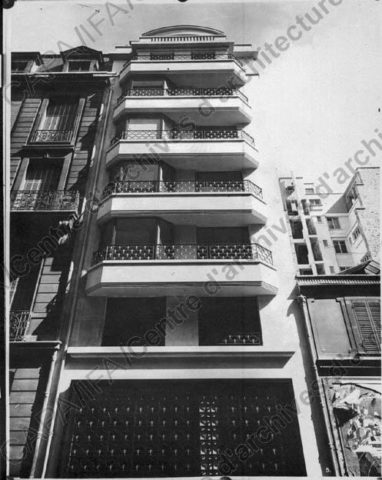

Le couple Gorska-De Montaut sera particulièrement connu pour leur travail de construction de salles de cinéma, principalement pour la société Cinéac, spécialisée en cinémas d’actualités, projetant de courts films d’une heure. Gorska et de Montaut conçoivent tous les Cinéac de France et d’Europe. L’un des plus connus est celui de la Madeleine, construit en 1935 : le Cinintran. Leurs réalisations vont devenir un modèle pour la devanture de cinéma des années 1930. Elles se caractérisent par un important éclairage aux tubes de néon qui permet de voir le bâtiment de loin, de jour comme de nuit. Le décor y est minimaliste et s’inscrit dans la lignée des théories de l’architecture moderne et de l’Union des Artistes Modernes (UAM) dont font partie les deux architectes.

Cinéac de la Madeleine ©Cité de l’Architecture

Intérieur Cinéac de la Madeleine ©Cité de l’Architecture

Gorska et De Montaut reconstruisent également, à Toulon, un important immeuble à destinée commerciale et abritant des logement de bureaux, détruit durant la guerre : le Paris-France. L’édifice forme un angle sur deux rues. Il reprend le principe du mur rideau caractéristique du style moderne en architecture. L’ensemble accentue l’effet d’horizontalité. Dans la cour, la circulation verticale est traitée sous forme de tours d’angles, qui rappellent les œuvres de Mallet-Stevens des années 1930.

Immeuble Paris-France – Toulon © photos journal Var Matin

Cour Immeuble Paris-France – Toulon © photos journal Var Matin

Renée Bocsanyi-Bodecher (1904 – vers 1973)

Elle entre à l’École des Beaux-arts en 1923 et est diplômée dans les années 1930. Elle travaille principalement par la suite avec son époux Henri Bodecher.

On connaît l’une de leurs réalisations de la fin des années 1930 dans le 8ème arrondissement, à l’angle de l’Avenue Montaigne. C’est un ensemble d’immeubles privatifs sur cour. Cette construction est marquée par l’influence du Style Art Déco.

Façade immeuble Avenue Montaigne ©Cité de l’Architecture

Cour immeuble Avenue Montaigne ©Cité de l’Architecture

Ils construisent jusque dans les années 1960 à Paris. On connaît une construction de cette période, mêlant la brique et l’immeuble à gradins dans le 5ème arrondissement, à l’angle des rues Henri Barbusse et du Val de grâce.

Immeuble rue du Val de Grâce

Ce couple d’architectes opéra également rue De Courcelles dans la construction d’un immeuble de bureaux détruit aujourd’hui. On sait qu’il était constitué principalement d’une armature métallique remplie d’ouvertures en verre, exprimant ainsi une certaine modernité propre à la période des années 1950. Cette époque voit l’intensification de la construction à Paris, à la suite du second conflit mondial, et notamment dans les périphéries de la ville avec la nécessité de créer des logements nouveaux et nombreux, sains et salubres. De nombreuses lois sur les loyers et sur la construction vont favoriser cette dernière en offrant par exemple des primes aux entrepreneurs participant à la reconstruction. A côté de l’OPHLM, service des logements sociaux de la ville, se développe la figure du promoteur immobilier, acteur privé, avec lequel le logement devient un véritable bien de consommation. Période de transition, les années 1950 hésitent entre deux voies. L’apparition d’immeubles à très grande échelle et aux formes originales, associés aux HLM et à la préfabrication de masse ; et l’immeuble privé cherchant encore à s’insérer dans le paysage urbain traditionnel en restreignant les hauteurs et reprenant notamment la forme des gradins introduite par Henri Sauvage.

Ainsi, le couple Bocsanyi-Bodecher s’inscrit tout à fait dans cette période complexe, entre nécessité de reconstruction et d’innovation.

Juliette Tréant-Mathé (1900 – ?)

Diplômée en 1933 de l’École des beaux-arts, Juliette Mathé réussit à réaliser son parcours en cinq ans. Elle rencontre lors de sa formation Gaston Tréant, qu’elle épouse et adoptera le nom de Tréant-Mathé. Ensemble, ils se spécialisent dans la conception de logements sociaux principalement en région parisienne.

Ils réalisent, à partir des années 1920 jusqu’à 1935, un ensemble d’HBM dans la commune de Colombes mêlant la brique traditionnelle au Style international à la mode dans les années 1930 et dans la lignée des théories de Le Corbusier. Ils construisent également un ensemble de 210 logements à Saint Denis, nommé la Cité du Gai logis, élaboré sur trois cours-jardins.

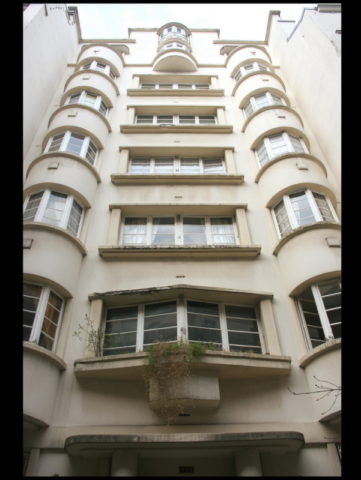

Planche le Gai Logis ©musée HLM

Leur construction la plus remarquable est l’immeuble de rapport de la rue des Entrepreneurs, dans le 15ème arrondissement réalisé à la fin des années 1930. Inscrit dans une parcelle restreinte, les architectes ont réussi à apporter dynamisme et vie à cette façade grâce à l’accumulation de bow-windows semi-circulaires aux extrémités du bâtiment et à la division tripartite de la façade. On retrouve ici la géométrisation propre à la période Art Déco, l’emploi du bow-window caractéristique de la période et des formes qui apportent élégance et classicisme à l’ensemble de la façade.

Immeuble rue des Entrepreneurs ©Flickr

Le couple Tréant Mathé est également connu pour avoir publié un ouvrage spécialisé dans la théorisation du logement social en 1930 : Nouvelles habitations à bon marché. Ils y prônent une innovation de l’habitat social en préconisant des habitats agréables à vivre et un recours aux matériaux traditionnels tels que la brique, qu’ils ont particulièrement utilisée dans leurs diverses constructions.

Conclusion

La tentative de retracer l’histoire des premières femmes architectes en France nous permet de constater, tout d’abord, que celles-ci sont peu présentes dans la première moitié du 20ème siècle car souvent difficilement admises dans les formations d’architecture. Une fois diplômées, ces femmes vont également dans certains cas, devoir partir à l’étranger afin d’exercer le métier d’architecte. En France, elles pourront approcher la maîtrise d’œuvre majoritairement grâce à des collaborations mixtes, en s’associant à leurs relations masculines dans ce domaine.

Néanmoins, les sources semblent témoigner d’une meilleure connaissance des architectes femmes d’origine étrangère. Bien qu’elles effectuent une partie de leur formation en France, aux Beaux-Arts ou à l’ESA, elles rejoignent rapidement leur pays d’origine où elles pourront connaître une grande notoriété, à l’instar de Julia Morgan. L’entrée des femmes dans les domaines de l’architecture et de la maîtrise d’œuvre reste donc extrêmement liée, en France, à un contexte social particulier. Encore peu de crédit leur est alors accordé, dans la première moitié du 20ème siècle, au sein de professions considérées comme majoritairement masculines.

Dans un second temps, nous étudierons l’entrée des femmes dans les domaines de l’architecture et du design ailleurs en Europe, présentant une avance par rapport à la France au début du 20ème siècle. Ce sont des pays où s’est développé plus rapidement le design, domaine de création favorable à l’émergence des femmes aux côtés des architectes.

Émilie Dominey

Bibliographie :

- Didier, Béatrice ; Fouque, Antoinette ; Calle-Gruber, Mireille (dir.), Le Dictionnaire des créatrices, 2018

- Diener, Amandine, « Les pionnières, élèves durant l’entre-deux-guerre », in Des Beaux-arts à l’université. Enseigner l’architecture à Strasbourg, vol.1, 2013

- Fernandez Garcia, Ana María ; Franchini, Caterina ; Garda, Emilia ; Serazin, Helena, MoMoWo, 100 works in 100 years. European women in architecture and design – 1918-2018, 2016

- Giaquinto, Violette, « Discrimination versus identification socio-professionnelles : discours autour de la présence des femmes dans la section architecture des beaux-arts », in Éléonore Marantz (dir.), L’atelier de la recherche. Annales d’histoire de l’architecture #2016# : L’architecture en discours, actes de la jour-née des jeunes chercheurs en histoire de l’architecture du 29 septembre 2016, Paris, site de l’HiCSA, mis en ligne en mars 2019, p. 94-105

- Lewis, Anna M., Women of steel and stone, 2017

- Martin, Brenda, Women’s places : architecture and design 1860-1960, 2003

- Mesnage, Stéphanie, « Eloge de l’ombre », in Criticat, n°10, 2012 (automne)

- Mesnage, Stéphanie, « Comment les femmes sont entrées à l’Ordre des architectes : Portrait des premières inscrites à l’Ordre régional de la Circonscription de Paris », in Livraisons d’histoire de l’architecture, n°35, 2018

- Texier, Simon (dir.), Paris 1950, un âge d’or de l’immeuble, exposition au Pavillon de l’Arsenal, 2010

En complément de cet article, nous proposons à nos adhérents une visite virtuelle sur notre toute nouvelle chaîne Youtube, présentant les architectes vues ci-dessus ainsi que des visuels inédits et commentés.

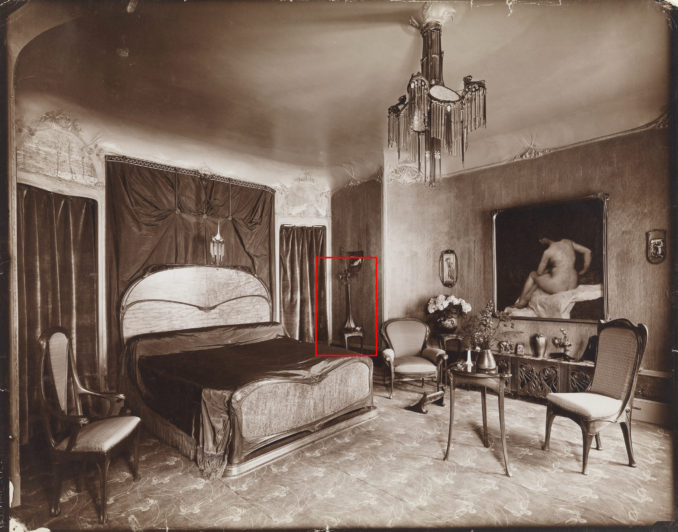

Le vase Daum de la chambre des Guimard

Nous débutons une série d’articles consacrés aux objets du décor extérieurs à la production de Guimard mais utilisés par celui-ci pour garnir aussi bien ses ensembles mobiliers — à l’occasion d’une exposition par exemple – que ses intérieurs dans le cas de l’hôtel particulier de l’avenue Mozart. L’identification de certains d’entre eux a été rendue possible grâce à quelques rares photos parues dans la presse d’époque mais surtout par les clichés scannés en haute définition du Cooper Hewitt Museum de New-York et du fonds légué par la veuve de l’architecte à la bibliothèque du Musée des Arts décoratifs de Paris.

Sur ces documents, vases, statues, sculptures ou objets de la vie courante décorent souvent – parfois de manière surprenante – les meubles de Guimard. Ils n’ont jamais vraiment fait l’objet d’une étude approfondie tant l’attention est focalisée sur le mobilier lui-même (dont l’inventaire n’est d’ailleurs toujours pas terminé…). Certains de ces objets sont visiblement contemporains de l’architecte, comme ce vase que nous étudions aujourd’hui, d’autres sont de styles et d’époques très différents telles ces statuettes d’inspiration antique qui seront le sujet d’un prochain article.

Mais au-delà de ces informations qui nous renseignent sur les goûts artistiques de Guimard, on peut s’interroger sur la volonté de l’architecte d’avoir voulu intégrer autant d’objets si différents à un style qui porte son nom et réputé difficilement conciliable avec d’autres styles et même avec les autres formes d’Art nouveau. L’architecte était certainement conscient de la forte personnalité esthétique de son mobilier. Peut-être a-t-il voulu prouver que le style Guimard pouvait malgré tout se marier avec les objets du décor des futurs acheteurs ?

Dans le cas de la décoration de l’hôtel particulier de l’avenue Mozart, un autre problème est vite apparu : le délicat sujet de l’appartenance des objets extérieurs à la production de Guimard. Une partie de ceux-ci ont certainement été apportés par son épouse mais en l’absence d’informations supplémentaires, il parait impossible de se prononcer à ce sujet. C’est peut-être le cas du vase de la chambre des Guimard que l’on distingue sur les photos d’époque.

Sa forme épurée en fait un des objets qui s’accommode le mieux du style Guimard s’intégrant facilement au décor de la chambre. Il apparait sur deux clichés, posé sur la même sellette, en deux endroits différents de la pièce — à la droite du lit et à proximité de la coiffeuse de Mme Guimard — probablement le signe de plusieurs séances photographiques.

Chambre des époux Guimard, au second étage de l’hôtel particulier du 122 avenue Mozart à Paris. Coll. part.

Ce vase offre de fortes similitudes avec une verrerie de forme identique commercialisée par la manufacture Daum. Doté d’un long col étiré développé à partir d’une solide base quadrangulaire, la pièce d’une hauteur de l’ordre de 70 centimètres conserve sa section géométrique carrée, renforcée par une légère surépaisseur à chaque angle. On connait parfaitement ces modèles à la silhouette aisément identifiable que Daum a décliné dans une gamme d’une trentaine d’ornementations différentes allant des fougères capillaires aux ailantes de sycomore en passant par des représentations de physalis ou de voiliers sur coucher de soleil méditerranéen.

Détail d’une autre photo de la chambre des époux Guimard. Coll. part.

Détail d’une autre photo de la chambre des époux Guimard. Coll. part.

Dans le monde parfois surprenant des amateurs de verreries Art nouveau, il n’est pas rare de désigner certains de ces vases sous l’étrange vocable « berluzes ». L’étymologie de cette dénomination demeure controversée et deux hypothèses continuent de s’opposer.

La première voudrait que le terme trouve sa source dans le jargon des ouvriers des anciennes manufactures de verrerie du bassin de Saint Louis Les Bitche et ferait référence au récipient qui permettait au personnel soumis à la chaleur des fours d’étancher leur soif. L’objet, appelé « berling », généralement réalisé sur place dans un verre assez rustique avait le plus souvent l’aspect d’un vase soliflore à col légèrement coudé dans lequel, perpétuant la tradition des flacons à eau de mélisse, on introduisait des morceaux de bâtons de réglisse afin de donner à la boisson un parfum et un goût plus agréable. La berluze serait dès lors une déformation linguistique de ce berling mosellan originel.

L’autre version qui a cours au sein des familles de collaborateurs de la fameuse cristallerie nancéienne voudrait que lors de la fabrication d’un des premiers soliflores de ce type, un exemplaire aurait été tellement de guingois que « le père Daum » aurait demandé à haute voix si le verrier qui venait de le réaliser n’avait pas la berlue ? Cela est évidemment à prendre avec prudence comme beaucoup de témoignages oraux transmis « selon la tradition familiale », aucun élément probant ne permettant de corroborer quoi que ce soit.

Paradoxalement, c’est sur un document émanant des archives de la maison Majorelle datant de la décennie 1890-1900 que l’on trouve la première mention d’une « berluze » au dos d’une photographie montrant un meuble présentoir vitré sculpté et marqueté garni de nombreux bibelots.

Photographie en noir et blanc d’un meuble de collectionneur Majorelle, circa 1896. Coll. auteur.

Ce soliflore est parfaitement caractéristique du style naturaliste floral qui identifie les premières productions des frères Daum.

Détail de la photographie précédente montrant un vase « berluze » de la maison Daum. Coll. auteur.

Photographie de ce même vase à décor floral à rehauts dorés sur fonds givrés. Hauteur : 34,8 cm. Coll. Part. Photo auteur.

Vase « berluze » Daum de forme similaire à celui de la chambre des époux Guimard, au décor d’érable. Hauteur : 68 cm. Vente De Baecque et associés le 30/01/2020. Photo De Baecque et associés.

Daum, grand vase « berluze » en verre multicouche dégagé à l’acide à décor de fougères capillaires adiantum. Hauteur 69 cm. Coll. part. Photo maison de vente Henry’s (Allemagne).

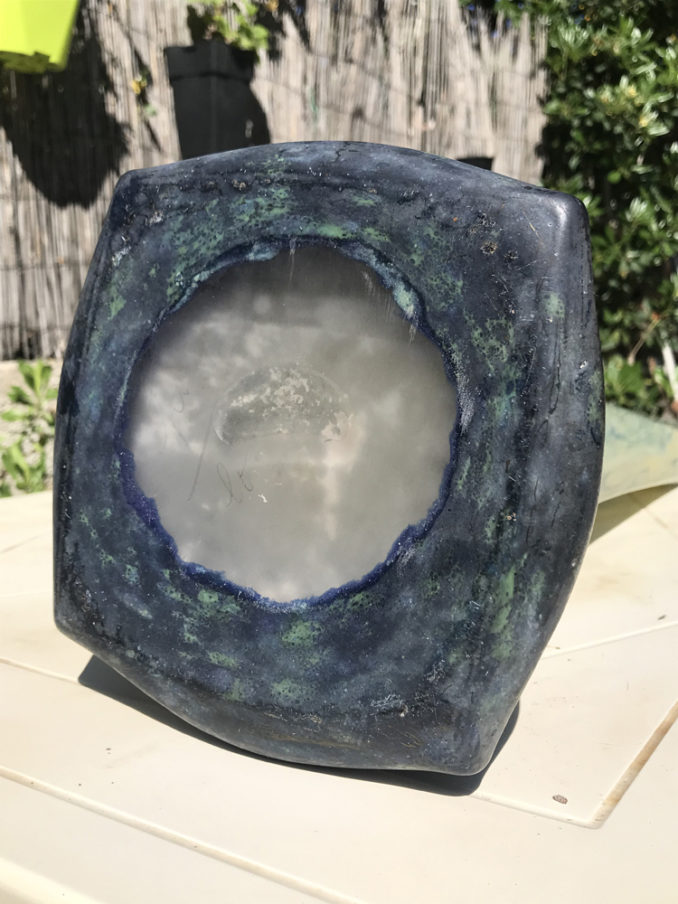

Généralement, les exemplaires gravés proposent une moindre épaisseur des profils angulaires par rapport à ceux exécutés en verre marmoréen coloré par vitrification de poudres d’oxydes, dits « verre de jade ».

Daum, deux vases « berluze » à base carrée en verre de jade bleu et vert. Hauteur : 36 cm et 69,7 cm. Coll. part. Photo auteur.

L’apparence plus ou moins élancée des vases dépendait en réalité de la hauteur de chaque unité qui pouvait varier de plusieurs centimètres d’un spécimen à l’autre. Ils étaient réalisés à partir d’un moule en fonte mais les cadences imposées par le chef de halle faisaient qu’ils étaient sortis toujours un peu trop tôt du moule et comme leur température était encore très élevée lors de l’opération de dépontillage, la gravité et le poids relativement important des pièces faisaient qu’ils étaient parfois susceptibles de significativement s’allonger.

Daum, base d’un vase berluze à base carrée en verre de jade bleu et vert. Coll. part. Photo auteur.

Parallèlement à ces vases sur base carrée, Daum s’est également essayé à produire des créations de même esprit sur une base triangulaire ; mais ces derniers n’ont pas connu le même succès commercial.

Daum, grand vase berluze en verre multicouche dégagé à l’acide à décor de feuillage et chatons d’amentifère, Hauteur : 68 cm. Coll. Part. Photo internet.

Les soliflores à long col sont rapidement devenus une figure familière des verreries de style Art nouveau. On en retrouve aussi en grès émaillé, par exemple pour la manufacture de Pierrefonds dans l’Oise avec un modèle de dimension modeste et dont la base est plus arrondie.

Vase de Pierrefonds en grès émaillé, non daté (vers 1910), signé « au casque ». Hauteur : 20,5 cm. Coll. part. Photo F. D.

Le vase de la chambre des Guimard ne figure dans aucune des collections muséales ayant accueilli les différents dons de la veuve de l’architecte. Par ailleurs, même si un des inventaires du contenu de l’hôtel Guimard réalisés à la veille de l’exil des époux aux États-Unis évoque bien « un petit vase Daum », il est peu probable que celui-ci corresponde à l’exemplaire étudié dans cet article. Il est donc tout à fait possible que le vase ait été offert à des proches des Guimard à la faveur d’un déménagement ou de la dispersion de leur collection.

Justine Posalski et Olivier Pons

Le stand de Guimard à l’Exposition de la Céramique en 1897 et autres réalisations architecturales en céramique émaillée

Notre précédent article a montré que les décors en céramique du Castel Béranger ne sont que partiellement attribuables à l’entreprise Bigot, spécialisée dans le grès émaillé. En nous penchant sur une réalisation contemporaine, celle du stand présenté par Guimard à l’Exposition de la Céramique en 1897, nous continuons à préciser les rôles des entreprises de céramique auxquelles Guimard a fait appel, celui des modeleurs qui l’ont secondé, et la nature des produits de leur travail (grès ou terre cuite). Quelques décors en céramique réalisés dans la filiation de ceux du Castel Béranger, mais pour d’autres constructions, seront également évoqués.

Le panneau au chat faisant le gros dos dont nous avons traité précédemment se retrouve (sans doute avant sa mise en place définitive sur le Castel Béranger) inclus dans le stand de Guimard à l’Exposition de la Céramique et de tous les Arts du feu[1] en 1897.

Panneau au chat faisant le gros dos, c. 1897, céramique émaillée par Gilardoni & Brault, placé sous l’oriel à l’angle gauche du second étage du bâtiment sur rue. Photo Nicholas Christodoulidis.

Cette exposition mêle tous les produits issus de la céramique (et de la verrerie) qu’ils soient des matériaux de construction, des matériaux techniques ou des expressions artistiques. Pour ces dernières, outre l’indispensable section rétrospective, on y trouve les noms de ceux qui s’exprimeront bientôt de façon remarquable dans le style moderne : Bigot[2], Lachenal, Delaherche, Massier, Dalpayrat, mais aussi des entreprises plus importantes et plus industrielles aux productions nécessairement éclectiques comme Loebnitz, Keller et Guérin, Muller, Gilardoni & Brault[3]. Bien entendu la Manufacture de Sèvres est largement représentée[4].

La seule image que nous ayons du stand de Guimard se trouve sur l’une des cartes postales de la série Le Style Guimard[5].

Stand de Guimard à l’Exposition de la Céramique et de tous les Arts du Feu en 1897 : « Porche en Céramique d’une Habitation ». Carte postale ancienne n° 3 de la série Le Style Guimard, fautivement datée 1898. Le chat faisant le gros dos se trouve en haut à droite. Coll. part..

Dans la mesure où le public parisien ne pouvait alors qu’incidemment connaître l’existence du Castel Béranger en cours de finition, ce stand a été la première manifestation publique du style moderne de Guimard et a certainement provoqué un choc visuel par son aspect radicalement novateur. Plus qu’un stand, cette présentation est une véritable réalisation architecturale adoptant le parti d’un porche d’immeuble[6] adossé à un mur aveugle garni de miroirs. Ses murs sont en briques et Guimard, en ajoutant un auvent au toit de tuiles, a déployé un important matériel de faîtage, de corniches et de tympan qui surmonte le riche encadrement des ouvertures à claire-voie dont une fenêtre à meneaux et jardinière en partie basse. Le décor se poursuit à l’intérieur avec une console et un pilastre au départ de l’escalier, un lambris qui accompagne la montée des marches et probablement un plafond.

La villa La Bluette dans Des Racines et des ailes spécial Normandie

Comment commander ?

Vous pouvez recevoir les objets par colis ou vous déplacer au domicile de Frédéric Descouturelle, secrétaire de l'association.

Recevoir les objets par colis

Prix du transport en sus.

Actuellement, seul le règlement par chèque est possible. Les chèques seront à libeller au nom de : « Le Cercle Guimard ».

Merci d'envoyer un message pour passer commande.

Se déplacer au domicile de notre trésorier, à Montreuil (métro Robespierre).

Vous pouvez prendre rendez-vous par courriel pour venir un vendredi après-midi ou un samedi matin. Dans ce cas, le règlement en espèces est possible.

Vous souhaitez adhérer et bénéficier des tarifs spéciaux ?

Vous pouvez réaliser un règlement unique comprenant l’achat et la cotisation.