Category: A la une

Les fauteuils de spectacle de la Salle Humbert de Romans et leur redécouverte

Presque rien ne subsiste de ce qui fut l’un des chefs-d’œuvre d’Hector Guimard, la Salle Humbert de Romans, construite rue Saint-Didier à Paris de 1898 à 1901, pour une société immobilière aux capitaux incertains fondée par un religieux dominicain. Ce patronage associé à une immense salle de spectacle voulu par le révérend père Lavy fut voué à un échec commercial si certain et si rapide qu’elle disparut avant 1905, ne laissant que ses plans, une poignée de photographies, un grand orgue actuellement localisé et quelques fauteuils qui seront retrouvés bien plus tard. Sans aucune exagération, il s’agit d’un gâchis comparable à celui de la disparition de la Maison du peuple de Victor Horta, à la différence que la Salle Humbert de Romans n’eut pas même le temps d’entrer dans la mémoire des parisiens.

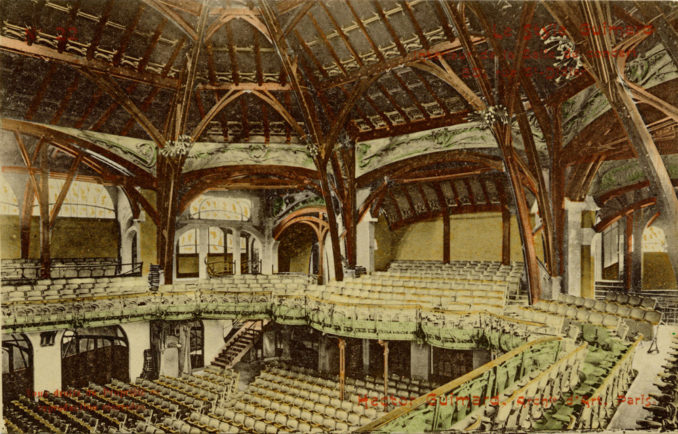

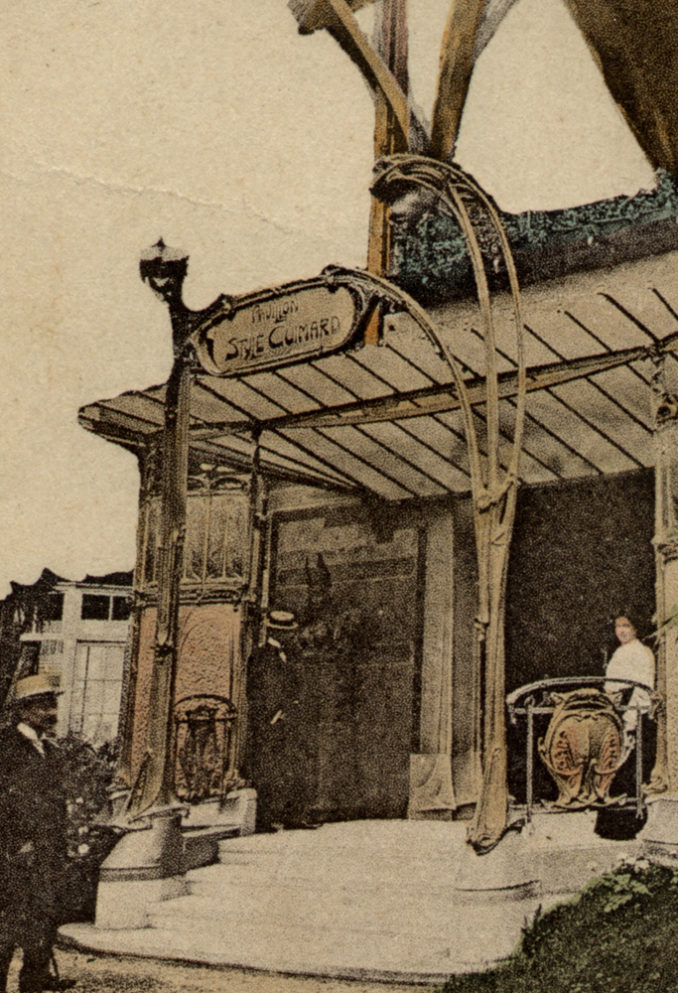

La Salle Humbert de Romans, carte postale ancienne n° 22 de la série Le Style Guimard éditée en 1903. Coll. part.

Vers 1900, pour l’équipement de cette salle, Guimard conçoit plusieurs modèles destinés à être exécutés en fonte. Alors qu’il a déjà travaillé avec la fonderie Durenne, notamment pour le Castel Béranger, et qu’il est en plein chantier du métro de Paris dont les fontes sont demandées au Val d’Osne, Guimard délaisse ces deux grandes entreprises de la Haute-Marne pour s’adresser à une troisième fonderie du même département, plus modeste, la fonderie de Saint-Dizier[1]. C’est le début d’une collaboration qui durera sans doute au-delà la Première Guerre mondiale et qui débouchera en 1908 sur l’édition d’un catalogue très fourni de modèles spécifiques à Guimard.

Les fauteuils de la salle

Les modèles en fonte concernent tout d’abord les sièges de spectacle à assise relevable, mais aussi des écussons de balustrades, des portants pour les vestiaires, des consoles et des panneaux cache-radiateurs. Toutes ces fontes sont réalisées et posées avant 1901. À cette époque, Guimard n’envisage sans doute pas leur édition pour le grand public, quoiqu’il ait pu songer à réutiliser le modèle du fauteuil de spectacle pour d’autres lieux. Lorsque viendra le temps de mettre sur pied un catalogue de modèles pour leur édition par la fonderie, il estimera sans doute que la plupart des modèles créés pour la Salle Humbert de Romans sont trop spécifiques ou trop datés stylistiquement pour figurer au catalogue. Il se contentera de reprendre le dessin des cache-radiateurs pour le transformer en motif de garde-corps pour balcon en pierre.

Deux fauteuils provenant de la Salle Humbert de Romans. Coll. part. Photo Auction France.

Cependant, il incluera bien dans le catalogue ce modèle de pied de fauteuil avec le code GA, à la planche 40, dans l’espoir de le faire rééditer pour d’autres salles de spectacle, ce qui, à notre connaissance, ne se produira pas. On notera que sur cette illustration du catalogue de fonderie, les dossiers sont montés tête-bêche.

Ceci n’est pas un Guimard : une paire de chenets en fonte

Notre correspondant allemand Michael Schrader a récemment attiré notre attention sur une paire de chenets qui a été mise en vente le 12 novembre 2020 pendant quelques heures sur le site Proantic. Ce site sert d’intermédiaire à des antiquaires, en l’occurrence une galerie du marché Paul Bert aux Puces de Saint-Ouen.

Les chenets étaient alors attribués à Hector Guimard avec un prix de vente fixé à 2800 €. L’annonce faisait état du matériau (de la fonte), de la présence d’une patine verte usée et de traces de rouille. Elle donnait aussi les dimensions : largeur 27 cm, hauteur 39,5 cm, profondeur 41,5 cm.

Paire de chenets art nouveau aux visages féminins, en vente sur le site Proantic le 12 novembre 2020. Coll. part.

Comme sur tous les chenets de ce type, une barre en fer forgé horizontale est vissée à l’arrière de la façade frontale pour recevoir les bûches.

Paire de chenets art nouveau aux visages féminins, en vente sur le site Proantic le 12 novembre 2020. Coll. part.

Paire de chenets art nouveau aux visages féminins, en vente sur le site Proantic le 12 novembre 2020. Coll. part.

L’élément frontal possède à la fois une forme et une assise triangulaire qui assurent une bonne stabilité au chenet. On peut y distinguer quatre décors différents. À la base, un motif abstrait ajouré semble étiré vers l’avant à partir du centre et des extrémités latérales pour venir reposer au sol. Au milieu, un motif naturaliste est constitué de deux profils féminins dont les cheveux s’entremêlent au centre. Au-dessus, naissant entre les deux visages, une feuille stylisée et ajourée s’insère sous le dernier décor qui termine le chenet par une pointe, à nouveau constituée de lignes abstraites mais faisant songer à un gâble médiéval.

Paire de chenets art nouveau aux visages féminins, en vente sur le site Proantic le 12 novembre 2020. Coll. part.

En si peu d’espace on retrouve donc les principaux types de décor rencontrés sur beaucoup d’œuvres de style Art nouveau : les arrangements harmoniques de lignes abstraites et fluides, l’évocation de la nature avec la feuille, la référence au Moyen-Âge et surtout ces profils féminins qui assurent la plus grande partie de l’effet visuel. Le thème de la figure féminine est alors des plus fréquemment utilisés, d’autant plus que la souplesse du corps et de la chevelure s’allient particulièrement bien aux lignes sinueuses abondamment employées. Que ce soit sur le continent européen ou aux États-Unis, on compte un nombre infini de motifs féminins aux cheveux démesurément longs qui semblent animés d’une vie propre. Si ces coiffures sont le plus souvent apprêtées, mises en valeur par un chapeau, des fleurs ou des bijoux, il n’est pas rare de les trouver à l’état naturel, comme sur de nombreux objets en étain ou en métal argenté manufacturés par la firme allemande WMF.

Détail d’un plat en étain WMF. Photo internet.

Mais les figures de ce chenet sont encore plus proches d’une illustration de Paul Berthon pour la revue L’Image.

Paul Berton, Illustration pour L’Image, n° 8, juillet 1897. Coll. part.

Ces chenets à figures féminines sont en fait la version « riche » d’un modèle plus souvent rencontré et qui est presque toujours attribué à Guimard. Également de forme générale triangulaire, mais plus petit et plus simple, il ne comprend que des volumes et des lignes abstraites. L’idée d’étirement de la matière que nous avons signalée au niveau de la base du modèle riche, est à nouveau utilisée à mi-hauteur, de part et d’autre des bords latéraux. À la pointe supérieure, le motif a été transformé en une sorte de volute qui pourrait évoquer une flammèche ou la fumée du feu.

Paire de chenets en fonte, en vente chez Westland Antiques Londres, n° 10047. Photo internet.

C’est bien entendu l’emploi d’un décor abstrait qui rapproche ce modèle des créations de Guimard sans qu’on puisse pourtant y retrouver son modelage caractéristique. Parmi les différentes ventes effectuées, nous avons choisi un exemplaire qui se trouve actuellement proposé à Londres au prix de 2700 £ chez un prestigieux antiquaire spécialisé dans les cheminées et leurs accessoires : Westland Antiques. Son site en montre de bonne photos, en donne les dimensions (largeur : 20 cm, hauteur : 26,7 cm, profondeur : 41 cm) et l’attribue bien sûr à Hector Guimard « designer of the Parisian Metro decorative ironwork ». Mais il révèle aussi l’existence d’une marque de fonderie « a GF Anchor » (un GF dans une ancre). Ce code à double lettre commençant par un G rappelle étrangement celui des fontes Guimard éditées à Saint-Dizier qui commencent toutes par un G (GA, GB, GC, etc.). Mais, à notre connaissance, la fonderie de Saint-Dizier n’a jamais utilisé une ancre comme marque[1].

Paire de chenets en fonte, en vente chez Westland Antiques Londres, n° 10047. Photo internet.

Or, dans le même temps, le propriétaire des chenets aux visages féminins nous a contacté pour s’informer plus avant et nous a adressé des photographies plus complètes qui nous ont permis de mieux visualiser la marque de fonderie, laquelle s’est révélée être un « CF » et non un « GF ». Elle était accompagnée du n° 17 (alors que le modèle simple porte le n° 12), ainsi que de la mention « déposé »[2].

Détail de la face postérieure d’un chenet aux visages féminins, avec la marque de fonderie et le numéro de série.

Nous avons alors sollicité notre réseau de correspondants de l’ASPM (Association pour la Sauvegarde et la Promotion du Patrimoine Métallurgique Haut-Marnais) qui en un temps record nous a répondu en identifiant formellement la fonderie Camion Frères à Vivier-au-Court dans les Ardennes, une commune rurale de la vallée de la Vrigne au passé métallurgique très important. Les Camion qui se sont établis à Vivier-au-Court en 1820 descendaient d’un maître de forges très connu dans les Ardennes au XIXe siècle, Nicolas Gendarme, qui était propriétaire du haut-fourneau de Vendresse.

Jeton publicitaire de Camion Frères en aluminium. Vente CGB.FR numismatique Paris, 5 octobre 2015.

Leur production de fer, cuivre, fonte, nickel et aluminium a essentiellement été celle d’objets domestiques et de quincaillerie : fers à repasser, instruments de cuisine, boîtes aux lettres, heurtoirs, poulies, articles pour voitures, etc.

Couverture du catalogue Camion Frères, 1895. Portail du Patrimoine Culturel, Site de Champagne Ardennes.

La fonderie Camion Frères a encore produit d’autres modèles de chenets, eux aussi pourvus d’une partie frontale vaguement triangulaire.

Paire de chenets en fonte Camion Frères. Vente Tessier Serrou à l’hôtel Drouot, 21 mars 2016, lot n° 38, non identifiés et annoncés « dans le goût des créations d’Hector Guimard », estimation 300-400 €. Dimensions : haut. 28 cm, long. 40 cm.

De même que pour les chenets Camion Frères n° 12, ils ont connu une version plus riche qui portent cette fois le n° 18. Ils sont enjolivés de profils féminins plus sages que sur les n° 17.

Paire de chenets en fonte Camion Frères n° 18, en vente sur Catawiki.de. Photo internet.

Détail de la face postérieure d’une paire de chenets en fonte Camion Frères n° 18, en vente sur Catawiki.de. Photo internet.

La fonderie Camion frères a également produit d’autres accessoires de cheminée dans la même veine comme ce serviteur ornée lui aussi d’une figure féminine à longs cheveux.

Serviteur de cheminée en fonte produit par la fonderie Camion Frères. Photo Marie-lise Weingartner. le Grenier du passé présent à Soissons (avec son aimable autorisation).

Aucun des modèles de chenets Camion Frères n’ayant été conçu par Guimard, la question de leur attribution se pose toujours. Cette question revient en fait pour la quasi-totalité des produits manufacturés pour lesquels une intention artistique, ou au moins décorative, a été recherchée. Les archives des entreprises, aujourd’hui lacunaires, sont très discrètes à ce sujet. Pour la fonte d’art, il est fréquent que les catalogues mentionnent le nom des sculpteurs qui ont vendu le droit de reproduction de leur modèle car leurs noms, quand ils bénéficient d’une certaine notoriété, sont valorisant à la fois pour le fabricant et pour le client. Mais dans le domaine de l’art décoratif, à part quelques modèles achetés à des artistes décorateurs connus, la chose est plus rare. Tous ces modèles n’ont pas été créés au sein de l’entreprise (la fonderie en l’occurrence) mais ont été achetés à prix ferme à une cohorte d’artistes industriels restés anonymes et dont on soupçonne qu’ils étaient en majorité parisiens. Les grandes fonderies avaient d’ailleurs des magasins d’exposition et des bureaux dans la capitale où pouvaient se traiter ce genre d’affaire. Pour le style moderne d’alors, la plus grande partie de l’élaboration des modèles s’est faite à Paris où les créateurs pouvaient s’imprégner plus facilement des évolutions stylistiques en cours.

De très nombreux autres modèles de chenets ont été créés dans le style Art nouveau, qu’ils aient été produits en série par une fonderie comme les précédents ou qu’ils soient le fait d’un travail artisanal, souvent de très haute qualité comme celui des ferronniers d’art Edgar Brandt ou Edouard Schenck. Citons également à titre d’exemple une paire de chenets particulièrement élégante et intéressante qui a été attribuée en vente à Tony Selmersheim, mais sans notion bibliographique.

Paire de chenets attribués à Tony Selmersheim. Vente Millon à Drouot, 7 décembre 2017, lot n° 108. Dimensions : haut. 28 cm, larg. 13,5 cm, prof. 48 cm. Vendus 4420 € avec les frais.

Enfin, n’oublions pas le foyer créatif indépendant et presqu’autonome de Nancy qui compte quelques beaux modèles de chenets.

Paire de chenets et pare-feu au motif d’épis de blé en bronze par Louis Majorelle. Photo internet.

Pour sa part, Guimard, qui a conçu de nombreuses cheminées, n’a pas manqué de s’intéresser à leurs accessoires. Dès 1903, il a présenté une grille à houille en fonte dans son pavillon de l’Exposition de l’Habitation .

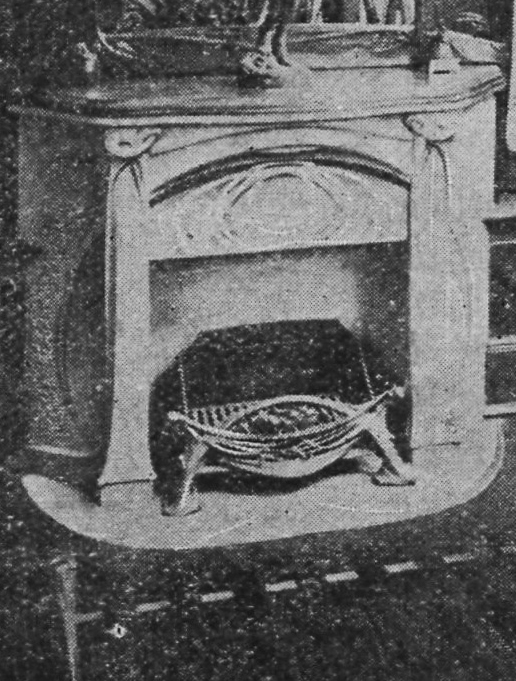

Grille à houille présentée devant une cheminée en lave émaillée dans le pavillon de Guimard à l’Exposition de l’Habitation de 1903. Détail d’une photo parue dans le Gil Blas, octobre 1903.

Cette grille reparaîtra un peu plus tard au sein des catalogues des fontes Guimard qui seront éditées à Saint-Dizier à partir de 1908.

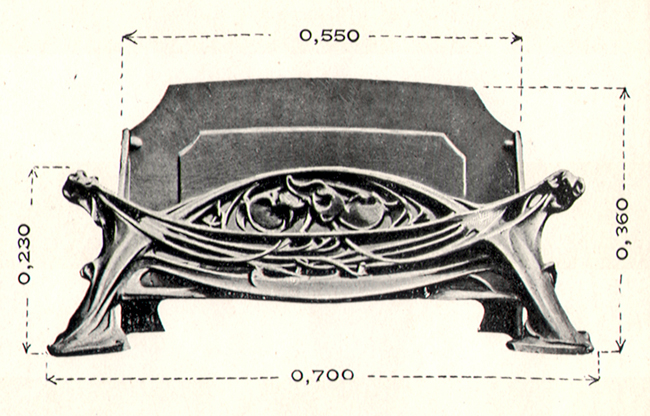

Grille à houille par Guimard, catalogue des fontes Guimard à Saint-Dizier, à partir de 1908, pl. 60. Hauteur de la façade 23 cm, largeur de la façade 70 cm, hauteur du fond 36 cm, largeur du fond 55 cm, poids 36 kg.

Toujours dans ces catalogues de la Fonderie de Saint-Dizier dédiés aux seules créations de Guimard, on trouve, outre plusieurs modèles d’intérieurs de cheminées,

Intérieur de cheminée GB par Guimard, catalogue des fontes Guimard à Saint-Dizier, à partir de 1908, pl. 61.

une poignée de rideau métallique de foyer,

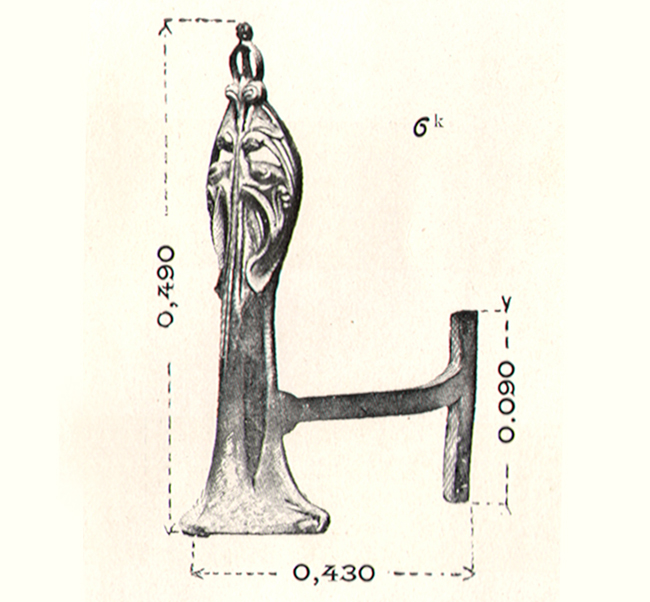

Poignée de rideau GA par Guimard, catalogue des fontes Guimard à Saint-Dizier, à partir de 1908, pl. 60.

et enfin une paire de chenets qui semble être le seul modèle qu’il ait dessiné. Il a concentré le décor à la moitié supérieure, alors que la base est sobrement évasée.

Chenet GA par Guimard, catalogue des fontes Guimard à Saint-Dizier, à partir de 1908, pl. 60.

D’une hauteur de 49 cm, ils sont vendus en quatre profondeurs différentes : 33, 36, 39 et 43 cm obtenues par le vissage à l’arrière de barres de fer de différentes longueurs.

Chenets GA par Guimard. Coll. part.

Guimard en possédait lui-même une paire, initialement dorés, au sein de son propre hôtel particulier, 122 avenue Mozart à Paris.

Paire de chenets GA par Guimard, provenant de l’hôtel Guimard, traces de dorure. Coll. du musée de l’École de Nancy.

Cette finition dorée ne devait pas être si rare puisque nous en connaissons une autre paire qui conserve également des traces de dorure.

Chenet GA par Guimard, traces de dorure. Coll. part.

Frédéric Descouturelle, avec la collaboration de Michael Schrader

Remerciements

Nous remercions vivement nos amis de l’ASPM, Sylvain Roze, Dominique Perchet et Élisabeth Robert-Dehault pour l’identification de la marque Camion Frères et l’historique de la fonderie.

Notes

[1] Même si le journal de la métallurgie locale s’appelait L’Ancre. Ce motif de l’ancre est alors très populaire pour les marques d’entreprises. On se souvient qu’il était aussi utilisé pour les horloges Farcot et les faïences de l’entreprise Fives-Lille, dont certaines productions ont bien souvent été attribués à Guimard.

[2] Cette mention signifie qu’un dépôt a été effectué auprès du greffe du tribunal de Commerce.

Le Cercle Guimard, association reconnue d’intérêt général

Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre association Le Cercle Guimard a été reconnue d’intérêt général par l’Administration fiscale en juillet 2020, notamment en raison des actions du Cercle en faveur de la connaissance du patrimoine. Cette reconnaissance nous permet de délivrer des reçus fiscaux au profit de nos donateurs afin qu’ils bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu (art. 200 du CGI) ou d’impôt sur les sociétés (art. 238 du CGI).

Depuis 2016, nous avons entrepris une professionnalisation du Cercle Guimard afin de répondre aux défis de demain : création du Musée Guimard, développement du centre d’archives et de ressources, multiplication des collaborations et des projets scientifiques avec les institutions publiques et les acteurs privés du monde de la Culture, projet de colloque « Art nouveau et modernité » et renforcement de l’attractivité du Cercle pour ses adhérents (partage, visites privées…).

L’exposition Hector Guimard précurseur du design, organisée par le Cercle Guimard à l’hôtel Mezzara en 2017. Photo Arnaud Rodriguez.

A cette fin, le Cercle Guimard a :

- adopté de nouveaux statuts, en prévision de la reconnaissance d’utilité publique de l’association,

- sécurisé ses données avec l’intégration du RGPD,

- obtenu le soutien de la Fondation Microsoft France,

- procédé à la mise à jour technique régulière de son site internet,

- loué un espace dans l’agence Hector Guimard au Castel Béranger, et

- aujourd’hui, obtenu le statut d’intérêt général.

Cabinet de travail de l’agence de Guimard au Castel Béranger, espace aujourd’hui loué par le Cercle Guimard. Carte postale n° 10 de la série Le Style Guimard. Coll. part.

Ce nouveau statut a induit une nouvelle politique tarifaire pour bien distinguer les dons des cotisations dont la nouvelle grille a été entérinée par l’assemblée générale de juillet dernier. Cette grille tarifaire sera applicable en 2021. Elle était inchangée depuis la création de l’association en 2003. Un tarif avantageux a été conservé pour les étudiants et les personnes aux faibles ressources. Vous trouverez toutes les contreparties auxquelles ces tarifs donnent droit sur la page Adhérer au Cercle Guimard.

Pour accompagner cette obtention du statut d’intérêt général, notre site internet va s’enrichir d’une nouvelle page « Dons & mécénat », destinée aux personnes physiques ou morales qui souhaitent apporter un soutien financier aux projets de l’association.

Dès à présent, les adhérents désireux de faire un don en plus de leur cotisation – et devenir ainsi membres bienfaiteurs – pourront l’indiquer dans le nouveau formulaire d’adhésion. Ils recevront un reçu fiscal avec leur reçu de cotisation.

Enfin ces modifications administratives mais nécessaires ne doivent pas obérer notre souhait de garder une proximité avec nos adhérents et de conserver l’esprit amical de l’association de nos débuts. Aussi nous nous efforçons, dans cette période de crise sanitaire, de répondre à toutes vos demandes par mail, attendant le plaisir de vous rencontrer à nouveau lors de nos manifestations.

Adhérer à l’association, c’est porter ensemble les projets que le Cercle Guimard défend.

Continuez à nous soutenir en 2021. L’avenir de l’Art nouveau sera florissant !

Les relations amicales du couple Guimard-Oppenheim en 1908-1909

À partir de la liste des convives du repas de fiançailles offert par le couple Guimard-Oppenheim le 30 janvier 1909 ainsi que celle des témoins présents lors des cérémonies civile et religieuse lors de leur mariage le 17 février 1909, j’ai cherché à tracer les relations amicales que le couple entretenait.

I. Les fiançailles d’Adeline et d’Hector

I.1 Les annonces dans la presse

Les fiançailles d’Adeline Oppenheim et d’Hector Guimard sont annoncées le 18 décembre 1908 dans le journal Gil Blas comme suit :

« Mademoiselle Adeline Oppenheim, jeune artiste peintre américaine vient de se fiancer avec Monsieur Hector Guimard, architecte. »

Quelques semaines plus tard, le samedi 30 janvier 1909, une seconde annonce paraît simultanément dans deux autres journaux Le 19ème siècle : journal quotidien ainsi que Le Rappel :

« Cette semaine ont été fêtées les fiançailles de l’architecte d’art Hector Guimard avec Mademoiselle Adeline Oppenheim, l’une des artistes peintres les plus appréciées de la haute société américaine de Paris. »[1]

Outre la fantaisie des dates, on peut déceler un parti-pris différent dans la rédaction des annonces précédentes : dans la première, celle de la mi-décembre 1908, le couple Guimard-Oppenheim souhaite une certaine intimité en ne déclarant pas la date précise de leur engagement réciproque. De plus, le statut social des deux fiancés est purement informatif. D’Adeline il est dit qu’elle est jeune et peintre et d’Hector qu’il est architecte.

Portrait photographique (par Nadar) du peintre Henri-Léopold Lévy, professeur d’Adeline Oppenheim. Photo Wikipédia.

En revanche, dans les annonces subséquentes, celles de fin janvier 1909, le statut professionnel et social du couple est mis en avant avec force. Hector, tout comme Adeline, sont de grands artistes. Cette fois-ci, le message met plus en avant Hector en le plaçant en premier. Ces deux annonces ont pour mérite d’être plus informatives que la première, car les noms de certains invités du dîner de fiançailles y sont mentionnés. Les voici dans l’ordre utilisé dans les deux annonces :

« Le Dr et Mme Coyon, M. Evain, Conseiller municipal, l’artiste décorateur Gaston Couty, le poète et Mme Alcanter de Brahm, MM. Georges Bans, Lionel Nastorg, notre confrère et Mme, Fernand Hauser, MM. Girard, Chiza,[2] Renault … »

Les signalisations d’entrée et de sortie des accès de métro de Guimard

Le sujet de cet article qui concerne un aspect infime de l’œuvre de Guimard, avait déjà été abordé dans le livre consacré au métro[1]. Mais le besoin de l’approfondir s’est imposé à nous par la découverte d’une image ancienne inédite au sein d’un article de la presse étrangère d’époque[2]. L’étude de ces panneaux d’entrée et de sortie apporte une nouvelle preuve de l’attachement extrême qu’avait Guimard pour le traitement de chaque détail de ses œuvres. Elle touche aussi à un sujet beaucoup plus vaste que nous ne ferons ici qu’effleurer et qui est celui des dessins de lettrages. Cet exercice dans lequel Guimard s’est complu tout au long de sa carrière, a entrainé la création d’un très grand nombre de titres, d’en-têtes et de mentions sans que jamais il ne veuille fixer ses lettrages par le dépôt d’une ou de plusieurs polices de caractères. Au contraire, la liberté virtuose de son dessin, avec ses infinies variations, lui a permis d’individualiser presque chaque mention qui devenait ainsi un véritable logotype.

1- Les dédoublements d’accès

Rappelons que Guimard n’est réellement intervenu que sur les deux premiers chantiers du métro de 1900 à 1902. Par la suite, la CMP ayant récupéré les droits de ses modèles en 1903[3], elle continuera à installer des accès Guimard en les adaptant à des largeurs de trémies très diverses.

Sur le premier chantier en 1900, la plupart des stations n’avaient qu’un seul accès qui servait à la fois à l’entrée et à la sortie[4]. Le choix de la mise en place d’un accès unique était tout simplement motivée, pour la Ville comme pour la CMP, par une recherche d’économie, au mépris de la sécurité[5]. De même, toutes les stations des deux tronçons souterrains de la ligne 2 n’avaient qu’un seul accès lors de leur construction.

Cependant, certaines stations du premier chantier ont vu leur accès dédoublé en un accès d’entrée et un autre de sortie, pour plusieurs raisons. La plus évidente était la conformation particulière des lignes aux terminus. Les motrices des rames, après avoir débarqué leurs passagers sur un quai d’une première salle souterraine, poursuivaient leur route le long d’une boucle de retournement et allaient ensuite s’arrêter devant le quai d’une autre salle souterraine de la même station, afin d’y embarquer de nouveaux passagers pour le voyage de retour[6]. Cette configuration, avec deux édicules B, l’un pour l’entrée, l’autre pour la sortie, se rencontrait à la station Porte Dauphine[7], à la station Porte Maillot[8] et la station Porte de Vincennes[9].

D’autres stations du premier chantier ont également eu deux accès car une affluence importante y était attendue. C’était le cas à la station Nation en raison d’une correspondance à venir avec la future ligne circulaire B (scindée en lignes 2 et 6). Un édicule B servait ordinairement[10] à l’entrée et à la sortie et un second édicule B[11] était mis en service les jours d’affluence. Il servait uniquement à la sortie, le premier édicule ne servant plus alors qu’à l’entrée.

Édicule B d’entrée sur la place de la Nation, entre l’avenue Dorian et la rue Jaucourt. Photo parue dans la revue Le Mois littéraire et pittoresque en septembre 1901. Coll. auteur.

Édicule B d’entrée sur la place de la Nation, entre l’avenue Dorian et la rue Jaucourt. Photo parue dans la revue Le Mois littéraire et pittoresque en septembre 1901. Coll. auteur.

Deux nouvelles visites guidées cet automne !

Le Cercle Guimard vous propose deux nouvelles dates de visites guidées cet automne :

Le samedi 10 octobre à 15h

« Autour du Parc Montsouris : Vers une architecture moderne »

Rendez-vous à l’entrée de la villa Seurat dans le 14ème arrondissement pour débuter le parcours…

&

Le mercredi 14 octobre à 15h

« Les ateliers d’artistes à Montparnasse »

Rendez-vous à la station Edgar Quient dans le 14ème arrondissement…

En vous souhaitant une belle journée , et à bientôt pour de nouvelles dates de visites guidées au Castel Béranger et à la Synagogue de la rue Pavée !

Pour réserver :

Merci de cliquer sur l’horaire qui vous convient :

| Date / Heure | Événement | Places disponibles |

|---|---|---|

| sam 24/05/2025 / 10:00 | Visite guidée "Paris et l’architecture du commerce : des galeries aux grands magasins" | 14 |

« National », « Style Nouveau », « Architecte d’Art », « Style Guimard » et « Style Moderne », les qualificatifs appliqués par Guimard à son œuvre et leur postérité

En tout architecte n’y a-t-il pas un petit démiurge qui sommeille ? Rares sont les professions dans lesquelles, sous l’impulsion et les plans d’une seule personnalité s’élève ex nihilo une œuvre concrète qui généralement lui survivra. Si la plupart d’entre eux en sont conscients, peu nombreux sont ceux qui déclarent avoir pour ambition, non de révolutionner leur profession, mais de créer un style si personnel qu’il est digne de porter leur nom. Hector Guimard a osé le faire.

Tous les historiens d’art qui ont étudié l’œuvre de Guimard n’ont pas manqué de relever l’usage immodéré des divers qualificatifs qu’il a utilisés pour son œuvre. Secrètement navrés ou implicitement admiratifs devant son audace à employer le terme de « Style Guimard », ils ont constaté que cette démonstration d’orgueil n’avait pas manqué de lui attirer des moqueries, et supputé — sans doute à raison — qu’elle avait engendré des inimitiés, lesquelles avaient à coup sûr contribué à l’isoler du monde artistique contemporain. S’il est parfaitement exact que les grands médias français traitant d’art décoratif, après s’être brièvement intéressé à lui à l’époque du Castel Béranger, l’ont ensuite boudé, nous savons à présent que Guimard a de tout temps déployé une intense sociabilité qui a partiellement compensé cette absence de reconnaissance. Nous tenterons dans cet article de mieux cerner ces différents qualificatifs et les époques auxquelles Guimard a pu les employer. Nous verrons qu’ils ne se succèdent pas de façon linéaire dans le temps comme on avait pu le croire mais qu’ils sont plutôt usités en fonction de ses besoins ou de ses envies.

- « National »

Acteur des débuts en France de ce que nous appelons actuellement le style Art nouveau, Guimard a sans doute très vite perçu l’intérêt qu’il avait à trouver par lui-même une dénomination à sa création avant que l’opinion ou plutôt les médias ne le fassent à sa place. Il était également opportun que cette dénomination le distingue des autres rénovateurs de l’architecture et de l’art décoratif. Le nom de « style Art nouveau » avait déjà précédemment été employé en Belgique. De plus, en 1895, date clé qui marque les débuts de la création du Castel Béranger, ce nom était également devenu une raison commerciale parisienne avec l’ouverture de la galerie L’Art Nouveau Bing par le marchand d’origine allemande Siegfried Bing[1] qui présentait et vendait un vaste choix de la production française, européenne et américaine dans ce style. On comprend qu’il était dès lors difficile pour Guimard d’accepter ce patronage pour son œuvre personnel. La conscience aigüe qu’il avait de la valeur et de l’originalité de ses créations l’ont certainement poussé à trouver un qualificatif qui ne les assimilait pas à ce qui a été très vite perçu par la presse comme un art d’importation étrangère — tour à tour vu comme belge ou anglais — et qui a fait l’objet d’un rejet xénophobe (et antisémite) dès l’ouverture de la galerie L’Art Nouveau Bing[2]. Ce dernier épisode est à replacer dans un contexte d’agitation nationaliste qui n’a fait que croître pendant une décennie avant l’acmé de l’affaire Dreyfus en 1898 et qui a ensuite vu la nette victoire de la droite nationaliste aux élections municipales de Paris en 1900. De façon logique, ce rejet xénophobe a entraîné dans les médias une exhortation à créer un style moderne qui soit véritablement français, un leitmotiv qui a semblé pour beaucoup de critiques trouver son accomplissement dans les constructions élégantes et calmes de l’architecte Charles Plumet. Son œuvre, unanimement salué, a été vu comme un ultime avatar de la Renaissance Française. Mais Guimard, dont la conversion au style moderne était intimement liée à sa découverte en 1895 des travaux des architectes belges Hankar et Horta, s’est trouvé dans une position plus ambigüe. Plusieurs indices nous prouvent qu’il a tenté d’échapper à l’anathème du cosmopolitisme qui pouvait lui être jeté à tout instant.

Dès le premier de ses trois articles consacrés au Castel Béranger[3]en 1896, l’architecte Louis-Charles Boileau avait allumé un contre-feu à cette accusation d’inspiration venue de l’étranger en signalant à son lectorat que les papiers peints de Guimard n’étaient « pas anglais »[4]. Cette précision, sans doute apportée à l’instigation de Guimard, est à deux niveaux de lecture. Elle peut tout d’abord, par antithèse, aider le lecteur à mieux situer le style de Guimard en l’opposant au style anglais en matière de papiers peints, style alors bien connu et bien reconnaissable. Mais elle veut aussi se placer sur un plan politique et nationaliste.

Peu après l’article de Boileau, en janvier 1897, Charles Genuys, ancien professeur de Guimard à l’École nationale des arts décoratifs, a publié dans La Revue des Arts Décoratifs un article vigoureusement intitulé « Soyons Français ! » dans lequel il mettait en garde contre la tentation que pourraient avoir les artistes décorateurs modernes de se mettre à la remorque des artistes étrangers et en particulier des belges. Genuys visait ici ce qu’on appelle « la ligne Belge », c’est-à-dire la tendance emmenée par Henry Van de Velde qui, contrairement à Horta, réfutait toute idée d’inspiration de la nature pour construire un décor et une structure purement linéaire et abstraite. Ce texte de Genuys qui venait en réalité soutenir les efforts de Guimard, a toutefois pu aussi résonner comme un avertissement à l’endroit de celui qui, s’il disait vouloir toujours se référer à l’inépuisable spectacle de la nature, n’en privilégiait pas moins les arrangements de lignes abstraites.

Henry Van de Velde, affiche publicitaire pour la marque Tropon, 1898. Photo MoMA. Cette lithographie est insérée dans la revue L’Art Décoratif en 1898.

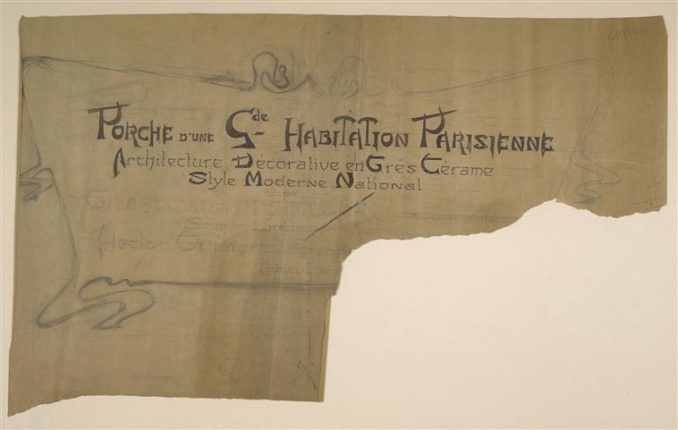

On comprend mieux ainsi le libellé de l’enseigne du stand conçu par Guimard pour l’entreprise Gilardoni & Brault à l’Exposition de la Céramique au Palais des Beaux-Arts en 1897[5]. On peut y lire que le porche d’une grande habitation parisienne qui y est exposé est en « Style Moderne National ». Quoique éphémère, l’utilisation de ce terme n’a alors pas échappé au décorateur Eugène Belville[6]. Dans la revue Notes d’art et d’archéologie de 1897, il ironisait sur son emploi par Guimard qui, écrivait-il, « épigraphie ses constructions madréporiques du titre de Style National Moderne ». Il le mettait alors en garde contre la prétention qu’ont certains de « faire un style » qui pourrait « soulever la méfiance du public » au contraire de ceux qui « se contenteraient de chercher du style ».

Projet pour une enseigne pour le stand Gilardoni & Brault à l’Exposition de la Céramique en 1897. « Porche d’une Gde Habitation Parisienne/Architecture Décorative en Grès Cérame/ Style Moderne National/par/ Gilardoni Fils A. Brault et Cie à Choisy le Roi/sous la direction artistique de/Hector Guimard Raph…/Castel Bér… ». Encre et mine de plomb sur papier calque, musée d’Orsay, fonds Guimard, GP 1840.

On va voir que le débat sur la question de savoir si le style de Guimard était bien un style français a ressurgi en 1898 et 1899, à chaque évènement organisé par l’architecte autour du Castel Béranger. Ainsi, en rendant compte avec enthousiasme de la publication du portfolio du Castel Béranger dans Le Moniteur des Arts du 28 janvier 1899, son directeur Maurice Méry, ne voulait pas admettre qu’il ait pu s’inspirer de l’exemple belge :

« Tout cela, pour une fois, j’ai la joie de le constater, est l’œuvre d’un Français, d’un des nôtres et qui n’a pas été chercher son inspiration à l’étranger […] »

Alors qu’un auteur à l’esprit plus large et plus perspicace, l’écrivain Octave Uzanne, admetait qu’une influence étrangère, belge en l’occurrence, puisse revivifier l’architecture moderne française. Ainsi, dans un texte daté du 29 novembre 1898, mais publié en 1899 dans son ouvrage Visions de Notre Heure. Choses et gens qui passent, il pensait avoir trouvé en la personne de Guimard l’architecte providentiel qui semblait faire cruellement défaut à Paris. Au hasard de ses balades dans la capitale, dénonçant « l’inquiétante torpeur imaginative de ses architectes », « la niaise ordonnance de ses bâtisses » ou encore son « architectonique imbécile », il s’émerveilleait au contraire devant l’originalité du Castel Béranger et son « architecture quelque peu révolutionnaire », fruit selon lui d’« une pensée murie […] tendant à la rénovation de l’art architectural ». Heureux, presque étonné d’avoir « déniché cette œuvre bâtie et réalisée à Paris », il s’appuyait sur l’exemple de la Belgique et sa révolution architecturale en cours pour émettre le vœu que Guimard s’impose de la même manière en France en tant que chef de file des architectes modernes :

« Puisse M. Hector Guimard devenir bientôt notre Horta de France ! ».

Mais d’autres auteurs, plus étroitement cocardiers, ont rejetté cette idée. C’est le cas d’Édouard Molinier dans son article paru dans Art et Décoration en mars 1899 et qui écrivait à propos du Castel Béranger :

« Sans nier le mérite de Horta, il y avait peut-être mieux à faire, pour un artiste français, que d’aller chercher ses inspirations en Belgique. Nous eussions préféré assister à une tentative, fût-elle incomplète de résurrection du vieux style français ».

Peu après, le 15 avril 1899, dans son article consacré aux résultats du premier concours de façades de la ville de Paris pour lequel le Castel Béranger a été primé, un journaliste de L’Illustration était du même avis que Molinier :

« Il serait aisé de chicaner M. Guimard sur bien des détails ; on pourrait lui demander malicieusement s’il n’a pas trouvé en Belgique l’inspiration créatrice. »

Même si la seule occurrence d’utilisation de l’adjectif « national » par Guimard que nous connaissons est celle de l’enseigne du stand Gilardoni en 1897, nous soupçonnons qu’il a continué à l’utiliser au moins oralement jusqu’au début de l’année 1899. Nous en voulons pour preuve le texte d’un article paru dans Le Monde Illustré du 8 avril 1899, lui aussi consacré au concours de façades la ville de Paris, mais bien opposé au persiflage de l’article de L’Illustration qui paraîtra une semaine plus tard. Ce premier article est signé « G. B. ». Pourrait-il s’agir de Georges Bans, l’un des publicistes proches de Guimard, également rédacteur de la revue La Critique ? En tous cas, son auteur, subjugué par l’architecture du Castel Béranger, au vu des formules et de l’argumentaire employés, a sans doute rencontré Guimard sur place. Il terminait son article par une vibrante affirmation du caractère national de son œuvre :

« […] car le “Castel Béranger” est une œuvre bien française, et en dépit de son apparence spontanée et révolutionnaire, elle se rattache directement aux traditions de notre art et de notre vie nationale moderne. »

Cette phrase est étonnamment proche de la conclusion d’un des deux textes figurant dans l’opuscule titré Études sur le Castel Béranger, signé « PN », initiales sous lesquelles on s’accorde à reconnaître Paul Nozal, ami proche de Guimard et fils de son futur client et associé, Léon Nozal. Cette étude est parue au moment de l’exposition du Castel Béranger dans les salons du Figaro, du 5 avril au 5 mai, prolongée jusqu’au 20 mai, sans qu’on en connaisse la date précise de publication[7], si bien que nous ne savons pas si G. B. a réduit la phrase de PN ou si au contraire c’est PN qui a amplifié celle de G. B. :

« Pourtant il est une chose que je tiens à répéter en terminant : c’est que le Castel Béranger est une œuvre bien française, c’est qu’en dépit de son apparence spontanée elle se rattache directement et profondément aux traditions de notre art et de notre vie nationale, et que sous une expression nouvelle elle est bien un produit des générations lentement écloses et muries sous le même climat, un produit de notre sol et de notre race. »

- « Style Nouveau »

Pour sa part, Guimard semble avoir dès lors abandonné sans retour cette rhétorique que l’on qualifierait aujourd’hui d’identitaire mais qui restera très répandue dans la presse encore pendant quelques décennies. En effet, sur les invitations à l’exposition consacrée au Castel Béranger dans les locaux du Figaro qui débute en avril 1899, il mentionnait qu’il s’agit de « compositions dans un style nouveau ».

Carte d’invitation à l’exposition du Castel Béranger dans les salons du Figaro (détail) en 1899. Coll. part.

Cette nouvelle expression, sans doute trop proche d’« Art nouveau », n’a ensuite plus été utilisée, à une exception. En 1911, la maison de quincaillerie Paquet à Grenoble s’est en effet engagée, à la demande de l’architecte, à utiliser la formule « Modèle Style Nouveau H.G. » [8] pour désigner le bouton de porte en porcelaine qu’elle fabriquait pour Guimard. Mais en réalité, la formulation retenue sur le catalogue publié a conservé les initiales de l’architecte tout en supprimant le « Style Nouveau ».

Catalogue Paquet (détail), sans date. Coll. part. Le nom « Flamme » qui est donné au bouton en porcelaine de Guimard ne semble pas avoir été employé précédemment.

- « Architecte d’Art »

Sur les plans de la villa Canivet[9] datés des 13 et 20 avril 1899 apparaît, marquée au tampon, la mention « Architecte d’Art ». S’il est possible que le coup de tampon ait été ajouté ultérieurement sur ce plan, dès l’année suivante, au moment de l’Exposition Universelle, Guimard a utilisé ce terme. Il lui est resté fidèle pendant au moins une décennie puisqu’il figurait encore en 1909 sur son faire part-de mariage.

Faire-part du mariage d’Hector Guimard et d’Adeline Oppenheim en 1909 (détail). Coll. part.

Guimard a voulu très simplement signifier par là qu’il désirait donner à toute sa production un caractère artistique qui la distinguerait de la production architecturale et décorative banale. Quelques années plus tard, en 1908, le titre « Fontes artistiques » de ses catalogues édités par la fonderie de Saint-Dizier participait de la même inflation qualitative en voulant signaler une production possédant un véritable caractère artistique, à la différence de la quasi-totalité des autres fontes d’ornement du commerce. Mais vouloir se distinguer des autres en signalant sa qualité éminemment artistique ne revenait-il pas aussi à rabaisser la leur ? On connaît le caractère artisanal et manuel de l’exercice usuel d’un ferronnier ou d’un menuisier. Et l’on admet alors volontiers qu’il se signale en tant que « ferronnier d’art » et « menuisier d’art » quand sa production le mérite. Mais on admet beaucoup moins bien qu’un architecte dont on suppose qu’il a suivi l’enseignement de l’École Nationale des Beaux-Arts, se pare du titre « d’Architecte d’Art » (surtout en y ajoutant des majuscules).

En-tête d’une lettre de Guimard au directeur des travaux de la CMP, datée du 27 janvier 1903. Guimard s’est servi du même graphisme sur des cartes de correspondance, également utilisées en 1903. Coll. RATP.

Le premier article de presse faisant référence à ce qualificatif a sans doute été celui de Pascal Forthuny[10] décrivant le mobilier à l’Exposition Universelle, paru dans la revue Le Mois littéraire et pittoresque de décembre 1900 :

« […] M. Guimard — par quel concept aveuglé ? — prétend être un architecte d’art (!) et avoir créé un style ! […] Et puis, qu’est-ce que cela signifie ? Et enfin un individu crée-t-il un style ? Et M. Guimard a-t-il le droit de renier ses origines ? »[11]

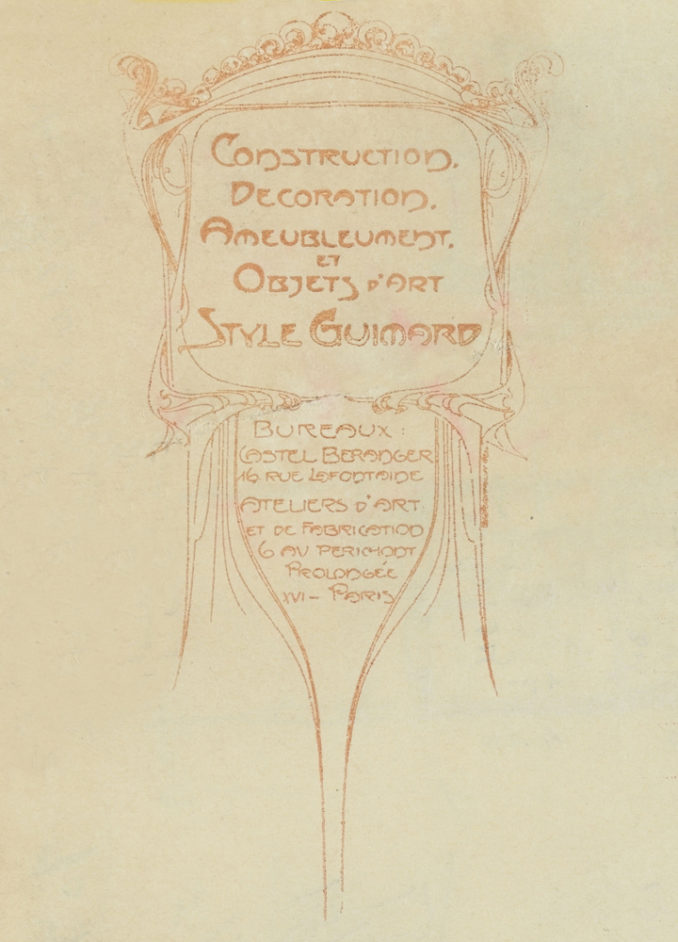

- « Style Guimard »

Ces derniers mots de l’article de Forthuny « et avoir créé un style » laissent d’ailleurs entendre que Guimard a également commencé à utiliser dès cette époque la mention « Style Guimard ». Ce qui est confirmé par la commande par Eugène Déjardin pour son stand de « l’Extrait de malt français Déjardin » à l’Exposition Universelle d’une série de « meubles vitrine en Vikado[12] style Guimard[13] ».

En-tête d’une facture des Ateliers Guimard datée du 14 novembre 1905. Musée d’Orsay, fonds Guimard, GP 128.

En 1901, à peine quelques mois après la parution du texte de Forthuny, la revue La Vie Moderne a publié un article anonyme mais passionnant, intitulé « Le Style Guimard ». Il s’agit probablement d’un des textes d’époque les plus aboutis sur le sujet. S’appuyant sur ses travaux les plus récents comme le Castel Béranger ou les accès du métropolitain — dont il fait une critique favorable — puis sur le parcours et la personnalité de l’architecte, l’auteur ne se montre à aucun moment choqué par l’emploi de cette expression. Il en propose au contraire une explication détaillée en justifiant son utilisation par la logique qui anime ses constructions, l’harmonie d’un style naturaliste habilement puisé dans les répertoires historiques tout en étant débarrassé de ses ornements superflus et la beauté d’une ligne dont il souligne la finesse et la simplicité :

« …les courbes, les inflexions de ces lignes obéissent à une idée générale ; à une théorie préconçue dont la réalisation confère à l’objet une marque distinctive, une originalité propre, un style personnel qui est, pourquoi ne pas le dire ? le Style Guimard.»[14]

À partir de l’Exposition universelle, un débat s’est donc engagé par articles interposés sur la légitimité de l’architecte à donner son nom à un style. Guimard n’a jamais autant dérangé, suscité de sentiments contraires, de positions irréconciliables qu’à cette époque considérée comme une des périodes clés de sa carrière. La controverse a atteint son paroxysme trois ans plus tard à l’occasion de l’Exposition de l’Habitation au Grand Palais en 1903, où la mention « Pavillon Style Guimard » était clairement affichée sur l’enseigne en lave émaillée du porche du pavillon de Guimard.

Le porche du pavillon de Guimard à l’Exposition de l’Habitation au Grand Palais en 1903. Carte postale n° 1 de la série Le Style Guimard (détail). Coll. part.

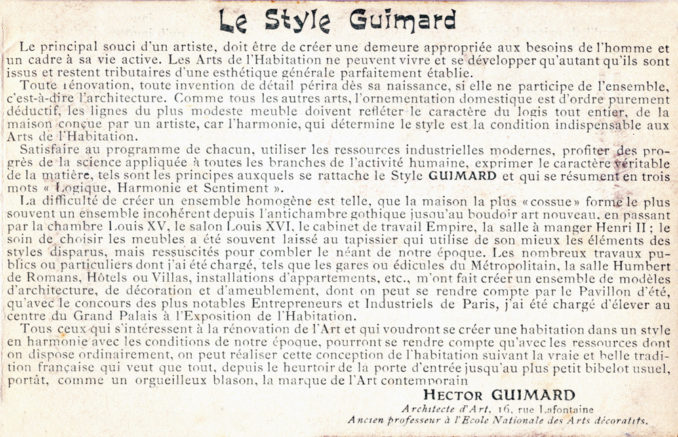

Elle accompagnait celle d’« Architecte d’art » sur la série de cartes postales vendue à cette occasion. Elle faisait également l’objet d’un texte explicatif intitulé « Le Style Guimard » qui figurait sur le dépliant servant d’emballage aux cartes ainsi qu’au verso du dépliant accompagnant la conférence qu’il a prononcé le 27 octobre au Grand Palais. Guimard y exposait ses principes architecturaux en s’appuyant sur la trilogie « Logique, Harmonie et Sentiment » qu’il avait développée depuis sa conférence de 1899 dans les salons du Figaro[15].

Invitation à l’inauguration du Pavillon Le Style Guimard à l’Exposition de l’Habitation au Grand Palais, 1903. Coll. part.

Texte de Guimard imprimé sur le dépliant tiré à l’occasion de la conférence qu’il prononce le 27 octobre 1903 au Grand Palais. Coll. part. Il est accompagné par le même texte de Stanislas Ferrand (préalablement publié dans la revue Le Bâtiment du 9 août 1903) qui figure aussi sur l’emballage des paquets de cartes Le Style Guimard.

Vue par beaucoup comme un insupportable manque de modestie, cette mention « Style Guimard », a bien entendu été tout aussi mal reçue que le qualificatif d’« Architecte d’Art ». Outre la singularité de ce terme, singulier puisqu’aucun autre artiste, décorateur ou architecte contemporain ne s’est risqué à l’imiter, son emploi sous-entend aussi une rupture d’avec le passé et le processus d’enchaînement des styles les uns aux autres. C’est ce que voulait dénoncer Forthuny en 1900 en écrivant : « M. Guimard a-t-il le droit de renier ses origines ? » C’est à dire, Guimard ne veut-il pas nier ce qu’il doit à l’art médiéval, à l’art Baroque, à l’art oriental et plus récemment à Horta, Hankar ou Van de Velde ? Une partie des critiques n’a donc pas admis qu’un artiste contemporain puisse vouloir donner son nom à un style quand les grands décorateurs du passé n’avaient pas cette prétention. Cette opinion a prévalu dans les grandes revues d’art décoratif, comme Art et Décoration dans laquelle est paru en octobre 1903 un article anonyme commentant l’Exposition de l’Habitation au Grand Palais :

« M. Guimard dans son pavillon, nous offre un mélange peu équilibré de bonnes et de mauvaises choses. L’artiste a encore besoin de s’assagir un peu. Mais quelle étrange prétention le pousse à orner son œuvre d’écriteaux informant les visiteurs qu’ils sont admis à admirer le Style Guimard ! Je ne crois pas que nos grands décorateurs, Du Cerceau, Meissonnier, aient jamais ainsi baptisé leur manière, et pourtant… »

Au contraire, le journal La Fronde est venu à son secours. Ce premier quotidien féministe, engagé dans de nombreux combats progressistes, au premier plan desquels figurait la revendication de la place des femmes dans la société, n’était pas spécialisé dans l’art décoratif. Mais son article du 16 août 1903, intitulé « Le Style Guimard » et signé La Dame D. Voilée[16]…, juge excessives les critiques dont fait l’objet Guimard :

« [les méprisants du Style Guimard] ont-ils remarqué dans la nuit, tout là-bas à la Porte Dauphine, deux grandes lucioles qui brillent à travers arbres et arbustes, avec un charme mystérieux, ce sont là pourtant deux kiosques du Métropolitain. Quelle enseigne, quelle rampe de gaz ou réclame électrique serait à la fois plus significative et plus élégante que ces deux cages phosphorescentes qui indiquent si gentiment l’emplacement des stations du Métro ».

À la fin de cette même année 1903, de la même façon que dans Art et Décoration, Guimard a sévèrement été attaqué par le critique d’art et spécialiste de l’histoire du mobilier français Roger De Félice dans son compte-rendu du Salon d’Automne paru dans la revue L’Art Décoratif. Son commentaire de l’envoi de Guimard (consistant en des dessins aquarellés) s’attache tout d’abord à ironiser sur les qualificatifs « Architecte d’Art » et « Style Guimard » avant de prétendre que ces mentions orgueilleuses ne sont finalement là que pour valoriser une œuvre inutilement compliquée :

« M. Hector Guimard nous présente, lui aussi, des projets d’ensembles décoratifs, mais à l’état de simples croquis aquarellés. M. Guimard plonge le public dans une grande perplexité. Sa carte est là, qui porte ces mots gravés en caractères singuliers : Hector Guimard, Architecte d’Art. Et le public se demande : Qu’est-ce que cela peut bien être, qu’un architecte d’Art ? Et surtout un architecte qui n’est pas un architecte d’Art ? On n’a jamais vu M. Plumet, par exemple, qui est bien un artiste authentique, et un grand artiste, se déclarer architecte d’Art. Le public approche et cherche. Il apprend d’abord, de M. Guimard lui-même, car il la proclame sur maintes étiquettes, l’existence d’un Style Guimard. […]. L’architecture d’Art consiste évidement dans l’horreur de la simplicité et de la ligne droite qui, incurvant, bossuant tout, va jusqu’à donner à de simples oreillers, une forme savamment contournée… Et aussi dans des raffinements comme ces plans inclinés remplaçant la marche vulgaire par où on accède ailleurs à une alcôve surélevée… Enfin dans l’air inutile, sinon inutilisable, que prend ici toute chose, ce qui est sans aucun doute le suprême degré du luxe… »[17]

Ne pouvant laisser passer un article aussi hostile, Guimard a fait publier une réponse dans le supplément de la revue en février 1904. Tout en reprochant à De Félice de ne pas faire son travail de critique d’art, il justifiait le terme « Architecte d’art » par son étymologie grecque (archos, chef et tecton, ouvrier), se réservant le droit d’y accoler la mention « d’Art » qu’il estimait justifiée au regard des constructions banales et dépourvues de caractère artistique qui sont produites par des professionnel s’intitulant « Architectes ». Toujours dans sa réponse à De Félice, pour définir le « Style Guimard », il réitèrait les formules qu’il avait déjà placées dans son petit manifeste imprimé sur l’emballage de ses cartes postales et au verso de l’invitation à sa conférence au Grand Palais : « satisfaire au programme de chacun, utiliser les ressources modernes, profiter des progrès de la science appliquée à toutes les branches de l’activité humaine, exprimer le caractère de la matière » et qu’il résume à nouveau par sa trilogie « logique, harmonie et sentiment ». Dans ce programme qui rend compte du versant rationaliste de sa création, manque pourtant le fait d’assumer cette inventivité décorative débridée qui rebute la majorité des critiques et du public à l’époque et qui nous séduit aussi fort à présent. En fait, il ne voudra jamais s’expliquer sur ce côté onirique et fantastique du « Style Guimard », considérant sans doute qu’il est à prendre ou à laisser.

Curieusement, une relation aussi mal partie entre les deux hommes a trouvé une issue plutôt heureuse dans l’article que De Félice a consacré à nouveau au Salon d’Automne de 1904. Avec une ironie beaucoup plus ténue, il commentait alors favorablement l’envoi de Guimard consistant en trois ensembles d’ameublement :

« […] car M. Guimard lui-même, l’architecte d’art, semble cette fois sacrifier timidement à la simplicité et à la raison. […] »[18]

Quelques années plus tard, en 1907, Guimard a présenté à l’exposition de la Société des Artistes Décorateurs un stand très fourni et comprenant un grand nombre de ses fontes d’ornement coulées à Saint-Dizier. Dans son compte-rendu paru dans la revue Art et Décoration, Paul Cornu a alors formulé les mêmes reproches qu’en 1903 sur l’expression « Style Guimard » qui accompagnait certainement le stand :

« M. Guimard pense avoir créé un style. Il lui donne même son nom. En réalité, il n’a créé qu’une formule, mais lui soumet toutes les matières. Fer, fonte, bronze, bois, staff, grès, vitraux, étoffes, traduisent tour à tour son inextinguible soif de décor. »[19]

Heureusement, au sein de revues plus confidentielles ou de type professionnel, certains auteurs ont été beaucoup plus indulgents quant à la légitimité de l’expression « Style Guimard ». C’est le cas de Royaumont[20] dans son compte-rendu du même salon de la Société des Artistes Décorateurs en 1907, paru dans la Revue Illustrée. Tout en notant que Guimard avait infléchi son style en revisitant ceux des siècles passés, il admettait que cette création bien reconnaissable, s’étendant à tous les domaines ne pouvait être qualifiée autrement :

« […] mais la partie la plus complète est le fragment de salle à manger dont l’ensemble prouve que l’art moderne a su profiter des œuvres du passé et qu’il peut, entre des mains savantes, en continuer la tradition. Et tout cela cependant avec une telle personnalité de toucher, qu’on n’a pu trouver pour définir ces formes d’autre dénomination que celle de style Guimard ! »[21]

Commentant encore la même exposition, le Journal de la Marbrerie et de l’Art décoratif, a donné sur trois livraisons l’un des rares articles[22] réellement enthousiastes sur l’œuvre de Guimard en général et sur son exposition en particulier ; si enthousiaste que l’on peut d’ailleurs se demander si l’architecte n’aurait pas tenu le porte-plume du journaliste anonyme. Il justifie au passage la légitimité de l’expression « Style Guimard » :

« Les qualités de cette œuvre, où la logique la plus exacte s’unit à la distinction la plus sensible, montre jusqu’à quel point est justifiée l’appellation Style Guimard donnée aux œuvres de cet artiste. »

Inflexible, Guimard a persisté à employer la mention « Style Guimard » au cours des années suivantes. Elle est apparue, comme il en a été question plus haut sur des panonceaux disposés sur les stands des expositions et salons auxquels il participait, mais aussi de façon plus concrète sur certaines œuvres elles-mêmes, comme les tirages commerciaux de certaines de ses fontes ornementales. Ainsi, vers 1912, de nouveaux modèles de pieds de bancs en fonte (GO et GN) ont été conçus avec la mention « Style Guimard » inscrite en creux de façon très visible. Quant à la poignée de cercueil Gb, elle aussi marquée « Style Guimard », elle pourrait avoir été conçue après la Première Guerre mondiale, tout comme ses projets de tombes à éditer en série dont l’un portait bien la mention « Tombeau d’Art/Style Guimard ».

Pied de banc GN avec l’inscription « Style Guimard » en creux. Réserves de la fonderie de Saint-Dizier (actuellement versé dans les collections du musée de Saint-Dizier). Photo auteur.

L’édition en série d’objets du décor architectural a mobilisé énormément d’énergie créatrice de la part de Guimard. Réalisées en collaboration avec des industriels ou des ateliers, ces éditions ont été l’occasion de publier des catalogues spécifiques sur lesquels était, le plus possible, mentionnée l’existence du « Style Guimard ». Nous examinerons plus loin le cas particulier des catalogues de fontes ornementales, mais chaque planche du catalogue de ses Lustres Lumière, édité avant 1914, a reçu la mention « Style Guimard ». Il en est de même pour les dessins gouachés de lustres que nous connaissons.

Projet de plafonnier électrique Style Guimard. Gouache sur papier fort. Coll. part. Ancienne coll. Yves Plantin. Photo Art Auction, 2015.

Le projet de convention établi en novembre 1908 par le fabricant de moquette Aubert prévoyait aussi le dépôt des dessins fournis au Tribunal de Commerce sous la rubrique « Style Guimard ». Nous n’avons pas d’information sur les autres projets de catalogue dont Guimard semble avoir caressé l’idée (miroirs, vases, couverts et sans doute tombes) mais pour les meubles, le contrat qu’il a passé en 1913 avec les fabricants du Faubourg Saint-Antoine Olivier et Desbordes stipulait bien que les modèles seraient déposés sous le nom de « Style Guimard » et qu’un catalogue spécial portant la mention « Style Guimard » serait tiré à 3000 exemplaires aux frais de la maison Olivier-Desbordes.

La dernière occurrence que nous connaissons de la participation de l’architecte à un catalogue commercial est le « Lambris Guimard » qui figurait dans le catalogue Elo de 1926. Cette entreprise s’était spécialisée dans l’édition de décors muraux en fibrociment, un matériau auquel Guimard s’est intéressé tardivement, notamment pour la mairie du Village Français à l’Exposition des Arts décoratifs de 1925.

Il semble que cette persévérance de Guimard ait finit par avoir quelques résultats et à faire passer un peu, au moins à Paris, l’expression « Style Guimard » dans le langage de l’époque. Mais pour qu’il y ait vulgarisation d’une expression qui concerne le domaine artistique, il était nécessaire qu’elle soit reprise et propagée par la presse non spécialisée. Un tel exemple nous est offert par l’article d’un auteur anonyme s’exprimant sur les grands travaux à Paris dans La Politique Coloniale du 7 septembre 1903 et qui donne son avis sur l’un des débats récurrents de l’époque : le maintien ou non de la Tour Eiffel. Il se prononce contre sa destruction mais, poursuit-il, s’il devait se produire quelque chose à son sujet, il souhaiterait « qu’elle soit reconstruite ailleurs, en style Guimard, le seul architecte qui ait su jusqu’à ce moment tirer un réel parti de l’ornementation avec le fer » …

Dans cette quête de reconnaissance, Guimard a sans aucun doute été aidé par un cercle amical et littéraire où l’on peut compter des fidèles de la première heure comme Georges Bans, Fernand Hauser, Émile Straus ou Stanislas Ferrand. Autre fervent défenseur de l’architecte, le poète et critique d’art Alcanter de Brahm[23] a été un grand admirateur des idées de Guimard. Il a fréquemment utilisé l’expression « Style Guimard » lorsqu’il écrivait sur l’architecture et les arts décoratifs, notamment dans la revue La Critique dont il a été l’un des principaux rédacteurs, mais aussi dans des quotidiens à plus fort tirage comme le XIXe siècle ou Le Rappel, contribuant à sa manière à en populariser l’expression. Toujours en rapport avec ce cercle amical, La Critique a livré ainsi une anecdote qui prend place lors de la soirée offerte par Guimard début 1909 à l’occasion de ses fiançailles. Le journaliste et poète Fernand Hauser y prennait la parole en évoquant la « popularité grandissante » des « formes d’art innovées » défendues par Guimard et relatait une anecdote personnelle en ces mots :

« C’est la gloire prochaine qui s’annonce. J’en fus témoin l’autre jour dans un de nos grands magasins tandis qu’une cliente, à l’occasion des étrennes, marchandait un objet d’art, et que le commis en lui vendant cet article ajoutait : C’est ce que nous faisons de mieux maintenant, c’est du style Guimard. »[24]

Dans ce cas précis, l’article en question n’était sans doute pas un objet créé par Guimard et il s’agirait donc déjà d’un glissement de sens qui globalisait la production d’art décoratif de style Art nouveau sous le nom de Guimard.

Un autre poète, lui largement passé à la postérité, a montré moins de discernement concernant Guimard que les précédents, restés plus obscurs. Guillaume Apollinaire, puisqu’il s’agit de lui, a eu une carrière assez fournie de critique d’art dans la presse. Côtoyant quotidiennement les artistes — peintres surtout — les plus modernes, il a été beaucoup moins sensible à l’art décoratif et à l’architecture. Il a pourtant habité à Auteuil, rue Gros, et donc à proximité immédiate de plusieurs immeubles de Guimard. Dans L’Intransigeant il a utilisé l’expression « style Guimard » pour commenter les envois de l’architecte aux salons de la Société des Artistes Décorateurs. Mais avec une écriture froide et un ton presque blasé, il a laissé entendre que ses œuvres le laissaient de marbre, même si la citation de ses travaux semblait être un passage obligé. En 1911 tout d’abord, faisant fi de l’évolution stylistique de l’architecte, il évoquait sans la nuancer la parenté stylistique avec le métro :

« M. Guimard expose des photographies de maison dont il est l’architecte, des meubles, des bijoux et d’autres menus objets. Rien à en dire. C’est le style Guimard et vous connaissez le Métro. »[25]

Puis à nouveau en 1913, avec la même ambiguïté mais cette fois-ci au passé :

« M. Guimard a tellement marqué de ce que l’on a appelé le style Guimard qu’on ne saurait passer sous silence ses plans et ses photographies d’immeubles. »[26]

- « Style Moderne »

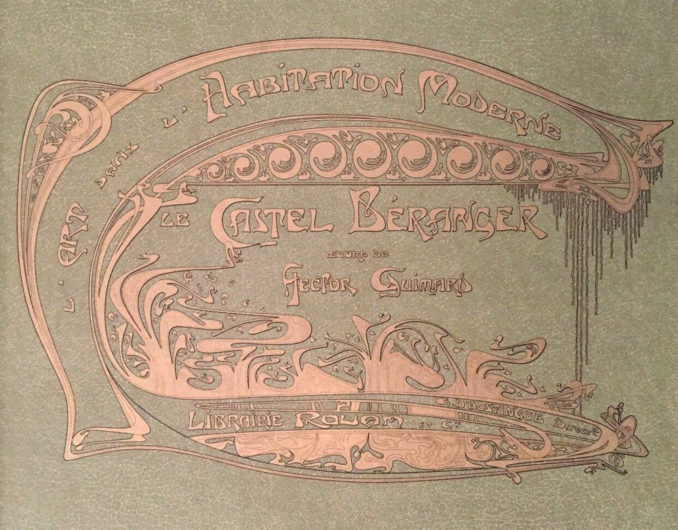

L’apparition de la mention « Style Moderne » est plus difficile à repérer. Étant moins sujette à polémique, elle n’a pas fait l’objet de lignes acrimonieuses envers Guimard dans la presse. Ce mot « moderne » se retrouve aussi dans pratiquement tous les écrits théoriques de Guimard et ce dès le début de sa conversion à l’Art nouveau, puisque le portfolio qu’il a consacré au Castel Béranger s’intitulait : L’Art dans l’Habitation Moderne et que nous l’avons vu employé en 1897 accolé à « national ».

Couverture d’un fac-similé du portfolio du Castel Béranger. Coll. part.

Au sein de l’Exposition universelle de 1900, Guimard a créé un stand remarqué pour le parfumeur Millot. Dans l’optique d’une présentation homogène, en plus du décor et du mobilier, il a également été chargé de la création de modèles de flacons et de boîtes destinés au lancement de plusieurs nouveaux parfums et de leurs dérivés. Ces modèles se sont retrouvés dans le catalogue commercial du parfumeur, sous forme de dessins colorisés avec les noms des parfums et celui de la raison sociale « F. Millot » calligraphiés par Guimard, sans que son nom apparaisse. L’en-tête de ces trois pages est « PARFUMERIES STYLE MODERNE », mention qui n’est pas reprise sur les autres pages du catalogue.

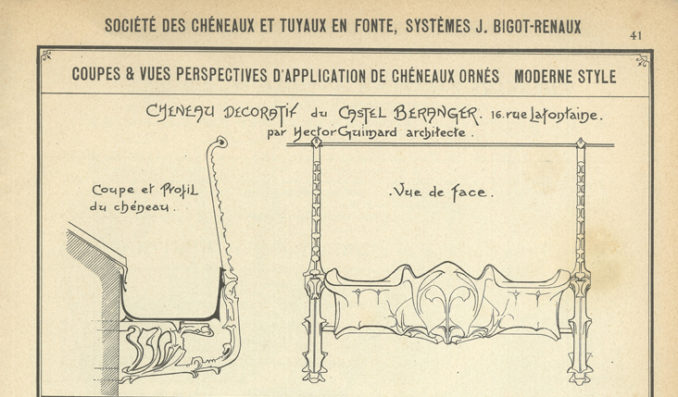

Catalogue commercial Millot, pl. 10 (détail), sans date, c. 1905. Coll.

Le mot « moderne » fait immédiatement penser à « Modern Style »[27], l’une des expressions employées pour désigner le style Art nouveau. Autant que la nôtre, l’époque 1900 a raffolé des anglicismes. Cependant, ils pouvaient aussi être employés avec un sens un peu péjoratif. C’est parfois le cas de « Modern Style » qui n’était pas un terme d’importation anglaise, mais qui a pu être utilisé dans l’intention de dénoncer à nouveau les origines étrangères réelles ou supposées de l’Art nouveau. Ce vocable est pourtant rapidement passé dans le langage courant et on le retrouve, sous la forme francisée « Moderne Style », dans un autre catalogue commercial édité en 1902, où figure des modèles de Guimard. Il s’agit de celui du fondeur Bigot-Renaux, spécialisé dans les chéneaux auquel Guimard a fréquemment eu recours à partir du Castel Béranger. Cette société meusienne a édité plusieurs de ses modèles destinés à l’équipement de ses bâtiments, ainsi que des pavillons et édicules du métro. Notons tout de même que, pour ce catalogue, Guimard n’a sans doute pas eu la maîtrise des mentions employées en en-tête de la planche.

Catalogue commercial Bigot-Renaux, 1902 (détail). Coll. part.

C’est vers 1906-1910 que l’adjectif « moderne » est revenu de façon plus insistante. Guimard projetait alors de construire une série d’immeubles de rapport financée par la « Société Générale de Constructions Modernes » (constituée en juillet 1910) dont il était partie prenante, ainsi que son beau-père et son client Léon Nozal. Ce projet comprenait une rue nouvelle à lotir qu’il comptait faire baptiser « rue Moderne »[28]. Effectivement ouverte sous ce nom en 1911, elle est devenue la rue Agar l’année suivante[29], ce qui n’a pas empêché Guimard de conserver la dénomination de « Rue Moderne » dans les plans reproduits dans l’article du supplément de la revue La Construction Moderne du 9 février 1913.

Après la Première Guerre mondiale, l’adjectif « moderne » a été partagé par de plus en plus de créateurs qui préparaient l’exposition des Arts Décoratifs et Industriels Modernes de 1925. C’est aussi dans cette optique que s’est fondé le « Groupe des Architectes Modernes »[30] dont Guimard est devenu le vice-président en 1923.

- « Style Guimard » ou « Style Moderne », l’exemple des catalogues de fontes édités à Saint-Dizier

Les catalogues de modèles de fontes créés par Guimard et édités à la fonderie de Saint-Dizier à partir de 1908 nous offrent un exemple éclairant des utilisations des mentions « Style Guimard » et « Style Moderne ». Avant nos recherches en 2015 sur ce sujet[31], il n’avait pas été remarqué qu’en réalité, deux types de catalogues avaient été édités.

L’un des deux types de catalogue porte sur sa couverture la mention en lettrages dessinés par Guimard « Fontes artistiques/pour/Constructions/Fumisterie/Articles de jardin/Sépultures » et dans un cartouche à la partie inférieure, la mention « Style Guimard ». Il n’y a donc pas sur la couverture de mention du nom de la fonderie qui édite ces fontes. À l’intérieur, sur chaque planche est apposée à la partie supérieure la mention « Style H. Guimard », placée en dessous du nom de la catégorie de modèles présentés. Ce n’est qu’à la partie inférieure des planches que l’on peut trouver la discrète mention « Modèle de la Société F. S. D » qui désigne, de façon peu claire pour le non-initié, la Fonderie de Saint-Dizier. En raison de la multiplicité de mentions du nom de Guimard, nous désignons ce type de catalogue sous le nom de « Style Guimard ».

Couverture d’un catalogue « Style Guimard ». Coll. part.

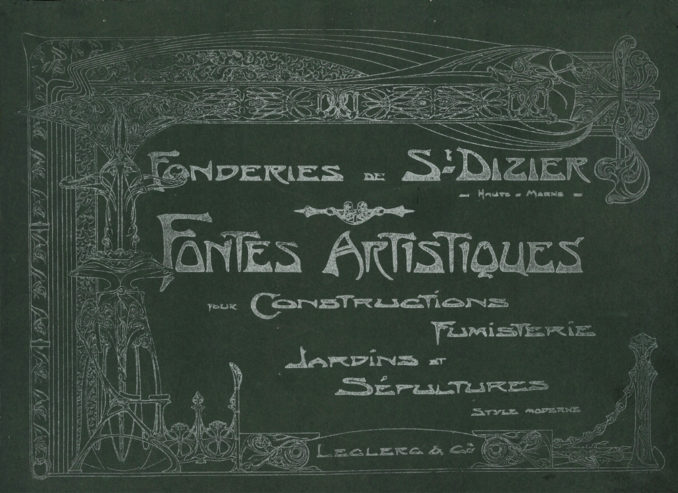

L’autre type de catalogue porte sur sa couverture la mention en lettrages dessinés par Guimard : « Fontes artistiques pour/Constructions/Fumisterie/Jardins et/Sépultures/Style moderne ». Les inscriptions y ont été dessinées d’une manière entièrement différente de celles de la couverture du premier type de catalogue. Les lettres sont plus petites et plus fines car il a fallu faire place à un sur-titre « Fonderies de Saint-Dizier / — Haute-Marne — » séparé du titre principal par le dessin d’une fonte jouant le rôle d’un filet. Dans le cartouche à la partie inférieure figure cette fois la mention « Leclerc et Cie » du nom commercial que porte alors la fonderie.

Couverture d’un catalogue « Style Moderne ». Coll. part.

Sur chaque planche est apposée à la partie supérieure la mention « Société des fonderies de St-Dizier (Haute-Marne) /Leclerc & Cie ».

En-tête des planches des catalogues « Style Moderne ». La police de caractères utilisée pour la ligne supérieure fait partie de la famille de polices créées par Georges Auriol. Coll. part.

Chaque planche reçoit également la mention « Style Moderne », placée en dessous du nom de la catégorie de modèles présentés, mais on y chercherait en vain le nom de l’architecte. Pour donner un pendant au catalogue « Style Guimard » nous désignons donc ce type de catalogue sous le nom de « Style Moderne ».

Mis à part les différences signalées, ces deux types de catalogues de fontes ont les mêmes contenus et auront les mêmes augmentations de pagination de 1908 à 1920 environ. Nous en concluons qu’il s’agit d’éditions parallèles et non successives. Le catalogue « Style Guimard » serait l’un des multiples catalogues « Style Guimard » envisagés et serait donc destiné à l’usage personnel de l’architecte. L’autre édition, le catalogue « Style Moderne », plus conforme aux impératifs commerciaux, serait destinée à l’usage de la fonderie.

Même s’il a plus souvent été utilisé dans la décennie qui précède la Première Guerre mondiale « Style Moderne » n’a donc pas supplanté « Style Guimard » comme on a pu le croire antérieurement. Il a simplement été utilisé lorsqu’une plus grande discrétion était recherchée. Il constituait sans doute aussi une tentative de rattraper un concept de modernité qui de plus en plus échappait à Guimard pour éclore ailleurs et avec d’autres.

- Postérité

Des deux expressions c’est pourtant bien « Style Guimard » qui a perduré après la Première Guerre mondiale. L’énumération des articles qui l’ont utilisée après cette césure serait ici trop fastidieuse mais nous avons constaté son emploi régulier jusqu’à la Seconde Guerre mondiale aux côtés d’autres expressions comme « Style 1900 » ou « Style Métro ».

En 1921, alors que la campagne des marbriers pour équiper les communes françaises en monuments aux morts de 14-18 ne faiblissait pas, les Marbreries générales dirigées par Urbain Gourdon, ont fait parvenir aux municipalités intéressées un échantillon de leur catalogue. À cet envoi étaient jointes deux recommandations d’architectes : une de Jean Boussard (1844-1923), l’autre de Guimard présenté comme « le célèbre architecte créateur du style qui porte son nom ».[32]

Au cours des années suivantes, en pleine éclosion du style bientôt appelé « Art Déco » (en référence à l’Exposition des Arts décoratifs et industriels modernes de 1925) le ton a souvent été moqueur pour évoquer l’art décoratif du début de siècle. Pourtant certains journalistes plus clairvoyants que d’autres constataient dès 1925 que le « Style Guimard » avait tant marqué les esprits que l’expression était sur le point de passer à la postérité. Ainsi le journal L’œuvre féminine du 8 juillet 1925 dans un article sur l’exposition des rénovateurs de l’art appliqué au Musée Galliera observait que certains de ces artistes « toujours vivants, plus heureux que tous les autres, assistent aujourd’hui au triomphe de leur cause commune : celle par exemple de l’architecte Hector Guimard, qui, fortune appréciable, laissera son nom à un style ».

L’utilisation de l’expression a évolué enfin dans les années 1930 lorsque certaines autorités ont pris conscience de la nécessité de protéger quelques échantillons représentatifs d’œuvres du début du siècle. « Style Guimard » est alors devenu une des formules « officielles » pour désigner cette période.

Quelques années plus tard, l’expression connaissait un début de reconnaissance outre atlantique. Alfred Barr lui-même, brillant premier directeur du MOMA de New-York, conscient de la spécificité du langage plastique de Guimard a échangé avec la veuve de l’architecte, décédé quelques temps auparavant, certainement en vue d’une donation. Dans une lettre adressée à Adeline Oppenheim Guimard, il écrit : « ces pièces devraient être particulièrement significatives du Style Guimard » puis, citant en exemple une poignée d’ombrelle, il la décrit comme : « an excellent example of the Guimard’s Style at his best and purest »[33] résumant en quelques mots toute la force du style inventé par Guimard.

La période d’après la Seconde Guerre mondiale a été impitoyable pour l’Art nouveau. Dans un contexte de certitudes bien établies et de quasi-intolérance moutonnière, un pan entier du génie artistique humain a été englouti pendant deux à trois décennies. Même si l’histoire de sa redécouverte excède très largement le sujet de notre article, notons que l’expression « Style Guimard » ne s’est pas réimposée aussi facilement. Elle est entrée en concurrence avec les appellations que nous avons mentionnées plus haut (« Style 1900 » ou « Style Métro »), d’autres méprisantes comme « Style nouille » et même une appellation aussi saugrenue que « Style Jules Verne » qu’a proposée le commissaire-priseur Maurice Rheims, sans grand succès. On a aussi volontiers utilisé pour le caractériser les noms d’autres artistes emblématiques de ce style comme les nancéiens Gallé ou Majorelle dont les volumes de production les plaçaient aux premiers rangs du marché de l’art.

- Conclusion

Cette étude consacrée aux qualificatifs appliqués par Guimard à son œuvre peut paraître d’emblée anecdotique, mais elle est révélatrice de plusieurs traits de caractères de Guimard et de la façon dont ils ont interagi avec son environnement et le développement de sa carrière. La souplesse avec laquelle il a adopté telle ou telle qualification montre qu’il a réfléchi en permanence sur la perception et l’acceptation que le public pouvait avoir de son œuvre. Mais l’élection réitérée du terme « Style Guimard » montre à quel point l’architecte a désiré « sortir du lot » et obtenir la reconnaissance et l’ascension sociale que ne lui avaient pas procurés les canaux habituels du cursus académique. En faisant fi des conventions de l’époque, il n’a pas hésité à être aussi dérangeant par le coté formel de sa création que par sa façon de la qualifier.

Ces expressions ont cependant offert un angle d’attaque commode à tous ceux qui ne voulaient voir que l’étrangeté formelle ou la virtuosité de cette création et qui, sans chercher à comprendre la démarche créatrice de Guimard, davantage basée sur les propriétés des matériaux et la traduction de forces concourant à la structure des objets et des architectures, ont voulu faire croire qu’un même aspect tourmenté pouvait revêtir toutes sortes de produits quelles que soit leurs tailles, leurs matières ou leurs fonctions.

Frédéric Descouturelle et Olivier Pons

Notes :

[1] Siegfried Bing (Hambourg, 1838 – Vaucresson 1905) est un marchand d’art initialement spécialisé dans les arts de l’Extrême-Orient, collectionneur, critique d’art et éditeur de la revue Le Japon artistique.

[2] « Tout cela sent l’anglais vicieux, la juive morphinomane ou le belge roublard, ou une agréable salade de ces trois poisons ! » Alexandre, Arsène, Le Figaro, 28 décembre 1895.

[3] Boileau, Louis-Charles, L’Architecture, 19 décembre 1896.

[4] Contrairement à ceux qu’Horta utilise fréquemment pour habiller certains de ses décors intérieurs.

[5] L’Exposition Nationale de la Céramique et de tous les Arts du Feu se tient au Palais des Beaux-Arts sur le Champ-de-Mars du 15 mai au 31 juillet 1897 et sera prolongée jusqu’au 5 septembre.

[6] Eugène-Auguste Chevassus (1863-1931) dit Eugène Belville, peintre, décorateur et critique d’art. Il devient directeur de la revue l’Art Décoratif en 1907.

[7] Son existence est signalée par un court paragraphe paru dans Le Moniteur des Arts du 12 mai 1899.

[8] Papiers Adeline Oppenheim, The Public Library of New-York.

[9] Dessin GP 552 et GP 559, fonds Guimard, Musée d’Orsay.

[10] Georges Léopold Cochet (1872-1962) dit Pascal Forthuny, écrivain, critique d’art et musicien.

[11] Forthuny, Pascal, « Le Meuble à l’Exposition », Le Mois littéraire et pittoresque, décembre 1900, p. 701-704.

[12] Le vikado est un bois sombre importé d’Amérique du Sud qui a été utilisé par de nombreux ébénistes français entre 1900 et 1914.

[13] Vigne, Georges, Hector Guimard, éditions Charles Moreau, 2003, p. 111.

[14] La Vie Moderne, 1er semestre 1901.

[15] Guimard, Hector, « La Renaissance de l’art dans l’architecture moderne », Le Moniteur des Arts, 7 juillet 1899.

[16] Même si La Fronde est connu pour être entièrement administré et rédigé par des femmes, La Dame D. Voilée est l’un des noms de plume de Charles-Antoine Fournier (1835-1909), écrivain, critique d’art et collectionneur qui signe plus habituellement Jean Dolent. Pour l’anecdote, ce pseudonyme est une allusion (à peine voilée) à un épisode de l’Affaire Dreyfus, fin 1897, au cours duquel une mystérieuse dame voilée aurait remis à Esterhazy (le véritable espion au service de l’Allemagne) un document accablant pour Alfred Dreyfus. Les caricaturistes dreyfusards s’en donnèrent alors à cœur joie en représentant la dame voilée en question avec un pantalon et des éperons d’officier de cavalerie.

[17] De Felice, Roger, L’Art appliqué au Salon d’Automne, L’Art Décoratif, décembre 1903, p. 234.

[18] De Felice, Roger, L’Art appliqué au Salon d’Automne, L’Art Décoratif, décembre 1904, p. 134.

[19] Cornu, Paul, « L’Exposition des Artistes Décorateurs », Art et Décoration, 1907, p. 200.

[20] Louis-Étienne Baudier dit Baudier de Royaumont (1854-1918) est journaliste, directeur de publication, romancier et historien. Il sera le premier conservateur de la Maison de Balzac.

[21] Royaumont, « Art et Décoration », Revue Illustrée, 1907, p. 775.

[22] « Le Salon des Artistes Décorateurs au Musée des arts décoratifs/L’Art moderne », Journal de la Marbrerie et de l’Art décoratif, supplément au n° 101 du 5 janvier 1908 de la Revue Générale de la Construction.

[23] Marcel Bernhardt dit Alcanter de Brahm (1868-1942) a été un écrivain, un poète, et un critique d’art et deviendra conservateur adjoint du musée Carnavalet. Il est notamment connu pour avoir remis au goût du jour le point d’ironie (il n’en a pas été l’inventeur, comme on a pu le lire ici et là, ce mérite revenant à Marcellin Jobard, propriétaire du Courrier Belge qui l’a utilisé pour la première fois au début des années 1840). Nous publierons prochainement un article sur La Critique et Guimard, sujet sur lequel on a pu lire de charmantes inepties à tonalité mystico-ésotérique.

[24] La Critique, février 1909.

[25] L’Intransigeant du 25/02/1911.

[26] L’Intransigeant du 28/02/1913.

[27] On écrit aussi dans la presse : « le style Modern ».

[28] Plans des projets conservés au Cooper-Hewity museum, New-York. Sur le plan du premier projet de 1906, la rue est simplement désignée sous le nom de « rue nouvelle ». En novembre 1909, le nom du promoteur est la « Société Immobilière de la rue Moderne » et, sur les plans, la rue à créer est effectivement dénommée « Rue Moderne ». En avril 1911, alors que les immeubles sont construits, les plans font toujours référence à une « Rue Moderne ». À noter qu’il existe alors déjà une « avenue Moderne » dans le XIXe arrondissement qui est en fait une petite rue privée d’une vingtaine de mètres de long, ouverte depuis 1903, ainsi qu’une « villa Moderne » dans le XIVe arrondissement.

[29] La Construction Moderne, 10 novembre 1912 ; Dictionnaire historique des rues de Paris, p. 68. La rue prend le nom de scène de la comédienne Léonide Charvin qui habitait la maison mitoyenne à droite de l’hôtel Mezzara.

[30] Composé pour une bonne part d’anciens élèves de Charles Genuys, professeur d’Hector Guimard à l’École nationale des arts décoratifs, le Groupe des Architectes Modernes avait pour projet la construction d’un grand hôtel de voyageurs pour l’exposition de 1925, avant de se voir confier la réalisation du Village Français. Guimard en a construit la mairie ainsi qu’une tombe et une petite chapelle dans le cimetière jouxtant le village.

[31] Descouturelle, Frédéric, Les Fontes ornementales de l’architecte Hector Guimard produites à la fonderie de Saint-Dizier, mémoire de Master II, EPHE, sous la direction de Jean-François Belhoste, 2015.

[32] Le marbrier était installé 33, rue Poussin, dans le quartier d’Auteuil à Paris, soit à proximité des deux architectes, eux-mêmes à un jet de pierre l’un de l’autre (41 rue Ribéra et 122 avenue Mozart).

[33] Papiers Adeline Oppenheim, The Public Library of New-York.

Journées du Patrimoine 2020 – Visite guidée « Hector Guimard, Architecte d’Art & son agence d’architecture »

Après ces longs mois d’absence, Le Cercle Guimard vous propose de nouvelles dates de visites guidées et commentées. Pour la rentrée et les Journées du Patrimoine 2020 :

Le dimanche 20 septembre 2020 à 14h30

« Hector Guimard, Architecte d’art

&

Visite inédite de l’agence de l’architecte dans le Castel Béranger »

Rendez-vous devant le Castel Béranger, rue la Fontaine, pour parcourir le 16ème arrondissement sur les traces d’Hector Guimard… Avec port du masque obligatoire tout au long du parcours.

Cette visite sera également l’occasion inédite et exceptionnelle de visiter l’intérieur de l’agence et du bureau d’architecte d’Hector Guimard dans le Castel Béranger.