Category: A la une

Rappel : dédicace du livre Georges Malo, architecte, au Castel Béranger, samedi 11 décembre à partir de 14 h 30

Ce samedi 11 décembre entre 14h 30 et 16h30, nous vous invitons à la signature du livre consacré à l’architecte Georges Malo, édité par le Cercle Guimard.

L’auteur Olivier Barancy signera l’ouvrage dans l’ancienne agence d’Hector Guimard au Castel Béranger, 14 rue Jean de La Fontaine, dont l’accès se fera par le hameau Béranger. Compte tenu de la situation sanitaire, le port du masque sera obligatoire.

Quelques pages du livre à feuilleter ci-dessous :

Les nouvelles visites guidées du Cercle Guimard cet automne !

Après quelques mois d’absence et suite à la remise en route de notre site internet, Le Cercle Guimard vous propose deux nouvelles dates de visites guidées et commentées cette fin d’automne :

Le dimanche 5 décembre 2021 à 11h

« Hector Guimard, Architecte d’art »

&

Le samedi 18 décembre 2021 à 14h

« Montparnasse 1900 et l’architecture des ateliers d’artistes »

Dans l’attente de vous retrouver nombreux autour des œuvres d’Hector Guimard et bien d’autres encore !

Attention : les tarifs et conditions de nos visites guidées évoluent à partir de l’année 2021/2022 :

– Tarif adhérent : comprend 1 visite guidée dans l’année 2021/2022 au tarif préférentiel de 10 euros, les suivantes visites sont à 20 euros

– Tarif non adhérent : 20 euros par visite

– Tarif réduit : 10 euros pour les étudiants et chômeurs sous présentation d’un justificatif

Pour réserver :

Merci de cliquer sur l’horaire qui vous convient :

| Date / Heure | Événement | Places disponibles |

|---|---|---|

| sam 24/05/2025 / 10:00 | Visite guidée "Paris et l’architecture du commerce : des galeries aux grands magasins" | 14 |

La souscription pour le livre Georges Malo, architecte, édité par Le Cercle Guimard, se termine

Derniers jours pour bénéficier du prix de lancement par souscription (25 €) du livre Georges Malo, architecte.

Couverture du livre

Passé ce délai, l’ouvrage sera vendu au prix public de 29 euros.

Vous trouverez tous les détails dans le bon de souscription en pièce jointe ainsi que quelques pages du livre à feuilleter ci-dessous.

Par ailleurs, le vernissage de l’exposition : Georges Malo (1866-1924), architecte vincennois, aura lieu le jeudi 25 novembre à 18h30, rue intérieure du Cœur de Ville à Vincennes. Il sera suivi d’une conférence de l’auteur Olivier Barancy et d’une séance de dédicace. L’exposition se poursuivra jusqu’au 3 janvier 2022.

Une seconde rencontre sera organisée le samedi 11 décembre dans l’ancienne agence d’Hector Guimard au Castel Béranger, 14 rue Jean de La Fontaine. Nous reviendrons bientôt vers vous pour les détails pratiques de ce second événement.

Rappel : dédicace du livre Architectures Art nouveau, Paris et environs, au Castel Béranger samedi 13 novembre à 12 h 30

Le Castel Béranger, 14 rue Jean de La Fontaine, accès par le hameau Béranger. Noubliez pas de vous munir de votre pass sanitaire.

Suzanne Richard, collaboratrice d’Hector Guimard de 1911 à 1919

Ma grand-mère maternelle, Suzanne Richard, a travaillé auprès d’Hector Guimard de 1911 à 1919 au 122 rue Mozart à Paris. De cette collaboration sont restés quelques souvenirs.

Suzanne est née à Paris le 28 février 1894 au domicile familial, 18 rue des Archives. Son père Adrien était employé de commerce et son épouse, née Angèle Christe, couturière. Quelques années plus tard, le couple s’est installé à Ivry-sur-Seine pour y tenir un commerce de vins, bar et restaurant en bord du fleuve, à l’angle du quai d’Ivry et de la rue Victor Hugo.

Maison A. Richard avec de gauche à droite : Honoré Christe, tante Mélie, Angèle Christe, Adrien Richard, M. Irroy, Louise Irroy avec sa fille Marguerite et Suzanne Richard. Carte postale ancienne, cliché pris vers 1907. Coll. part.

Comme tous les riverains, ils ont été fortement impactés par la crue de la Seine de janvier 1910.

Crue de la Seine en janvier 1910. Carte postale ancienne. Coll. part.

Suzanne a terminé ses études l’année suivante et s’est vue engagée, alors qu’elle n’avait que 17 ans, comme secrétaire sténodactylo par Hector Guimard en 1911. Hector Guimard était alors au faîte de sa renommée et c’est un homme de 44 ans qu’a découvert la jeune Suzanne.

Portrait de Suzanne Richard en 1914. Coll. part.

Portrait d’Hector Guimard en 1916. Cliché pris au domaine de Saint-Cloud. Coll. part.

Avant cette date, Guimard louait les locaux de son agence d’architecture au rez-de-chaussée et son appartement au second étage du Castel Béranger, sa première œuvre dans le style Art nouveau, dans le XVIe arrondissement de Paris. Mais en 1911, l’architecte a commencé à occuper sa nouvelle agence, au rez-de-chaussée du petit hôtel particulier qu’il s’est construit à peu de distance, au 122 avenue Mozart, sur une parcelle triangulaire particulièrement ingrate. Il en a débuté la construction en 1909, au lendemain de son mariage avec l’artiste-peintre d’origine américaine Adeline Oppenheim, fille d’un banquier juif de New York. Les époux ne se sont installés vraiment dans l’hôtel qu’en 1913, occupant le premier et le second étage. Adeline avait son atelier de peinture au troisième, éclairé au nord par une grande baie. Cet immeuble est jusque dans ses moindres détails un des ouvrages les plus aboutis du « Style Guimard », remarquable notamment par la répartition des fenêtres et balcons dictée par le plan intérieur.

Au moment où Suzanne Richard a été embauchée, Guimard avait de nombreux chantiers en cours, réalisés dans le style assagi qui était devenu le sien, moins coloré, plus calme et plus élégant, profitant des nombreux articles de bâtiments (fontes ornementales, modèles de staff, quincaillerie, etc.) qu’il faisait éditer auprès de fabricants. Avant la Première Guerre mondiale, son agence a édifié à Paris l’hôtel Mezzara au 60 rue La Fontaine (1910-1912), la synagogue de la rue Pavée (1914), l’hôtel Nicolle-de-Montjoye 7 rue Pierre-Ducreux, aujourd’hui rue René Bazin (1914), l’immeuble Franck 10 rue de Bretagne, (1914-1920) et à Saint-Cloud, la villa Hemsy (1913).

D’autre part, vers 1909, Guimard s’est résolu à devenir également un promoteur immobilier, profession que le code de déontologie des architectes (le Code Guadet, adopté en 1895) lui interdisait théoriquement. Il est ainsi devenu actionnaire et président de la Société Générale de Constructions Modernes, domiciliée chez lui au 122 avenue Mozart. La réalisation la plus ambitieuse de cette société a été la construction de 1909 à 1911 de six immeubles se répartissant en deux groupes mitoyens : 43 rue Gros,17, 19 rue La Fontaine, d’une part et 8, 10 rue Agar, 21 rue La Fontaine, d’autre part. L’ensemble se situe de part et d’autre de la rue Moderne nouvellement créée, rebaptisée rue Agar du nom de la tragédienne qui a habité Auteuil à la fin de sa vie de 1870 à 1880 (dans l’immeuble mitoyen à droite de l’hôtel Mezzara).

Les immeubles du 43 rue Gros (à gauche), 17 rue La Fontaine (au centre), 19 rue La Fontaine (à droite) et 21 rue La Fontaine (à l’extrême-droite après la rue Agar). Carte photo éditée par Guimard, ayant appartenu à Suzanne Richard. Dim. : 9 x 14 cm. Coll. part.

Dans son livre consacré à Guimard paru dans la collection Découvertes Gallimard, Philippe Thiébaut écrit :

« [l’affirmation de la verticalité] triomphe dans l’ensemble de la rue La Fontaine où rien ne vient interrompre l’élan fluide et vigoureux des travées, en particulier dans celles des bow-windows. Cet élan naît au premier niveau d’un arc issu du gothique flamboyant qui dessine la porte d’entrée et s’achève par le jeu pittoresque et complexe où intervient le bois – des auvents, des toitures et des lucarnes. Le décor sculpté se soumet lui aussi aux impératifs d’asymétrie et de verticalité, mais de manière moins agitée et moins chiffonnée qu’au Castel Béranger. Plus de diables, plus de reliefs excessifs, mais de simples nervures et de fins enroulements aux extrémités bourgeonnantes. Les motifs légèrement galbés des balcons épousent le mouvement ondulatoire des façades, sans jamais nuire à leur rythme ascensionnel ».

Comme au Castel Béranger, pour des appartements qui étaient destinés à être loués, Guimard a pris en charge le décor fixe (cheminées, menuiseries, miroirs, moulures en staff). Et comme il l’a fait pour d’autres œuvres, il a médiatisé ce chantier, notamment par l’édition de nombreuses cartes postales dont Suzanne Richard gardait des exemplaires par devers elle. On peut lire aussi dans La Construction moderne du 10 novembre 1912 :

« On a inauguré dimanche la rue Agar, à l’entrée de laquelle un médaillon d’une belle et émouvante sobriété rappelle les traits de l’illustre tragédienne… Une estrade avait été dressée, abritée de drapeaux, entourée de plantes vertes. Alentour, toutes les fenêtres des nouveaux immeubles étaient fleuries, tous les balcons garnis de touffes de chrysanthèmes. Il semblait que les habitants, qui depuis peu sont entrés dans ces maisons neuves, eussent voulu par là prouver leur gratitude à l’architecte. Ils le peuvent ; nous avons visité quelques appartements : leur distribution pratique et confortable convient absolument aux exigences de la vie actuelle. Leur décoration, empreinte de ce caractère nouveau qu’ont toutes les œuvres de M. Guimard, est sobre et jolie ; les débauches de ce qu’on a appelé le « Modern Style » sont oubliées. M. Guimard après quinze ans d’effort, ayant épuré son dessin et simplifié ses lignes, paraît en possession de ce qu’il cherchait. »

Hector Guimard était un patron proche de son personnel, témoin cette carte postale écrite sur le paquebot RMS Lusitania & Mauretania de la Cunard qui le conduisait en Angleterre en 1912 et qu’il a envoyée au « Personnel des/bureaux Guimard/120 rue Mozart/Paris XVIe/France » :

« Sur ce bateau qui marche depuis 3 heures, je vous envoie tous mes regrets de vous avoir quittés et mon désir de vous retrouver bientôt pour vous remercier de votre dévouement et vos bons soins. Hector Guimard. »

Carte postale du Lusitania & Mauretania adressée par Guimard à son personnel en 1912. Coll. part.

Second exemple de sa sollicitude, le 16 février 1914 [1]), il a envoyé de Gstaad en Suisse à « Mademoiselle Suzanne Richard/Bureau de Mr H. Guimard/122 av. Mozart/Paris France », sur une carte postale représentant un skieur dans les montagnes enneigées, le mot suivant :

« Voilà où je vous enverrai prendre vos vacances lorsque nos entrepreneurs vous auront trop fait faire de mauvais sang. J’espère revenir complètement d’aplomb et que tous 4 nous saurons nous rendre agréables à tous en menant avec succès nos affaires. Souvenir affectueux. HG. »

Carte postale de Gstaad adressée par Guimard à Suzanne Richard, en novembre 1914. Coll. part.

Comme l’agence de Guimard gérait les appartements du groupe d’immeubles des rues Gros, La Fontaine, Agar, il est probable que Suzanne a pu disposer de facilités de logement dans des appartements vacants. Elle a ainsi logé au 7 rue Agar autour de mars 1918 où elle recevait les courriers de son fiancé Pierre Loilier[2].

Enveloppe d’une lettre de Pierre Loilier adressée à Suzanne Richard en date du 28 mars 1918. Coll. part.

Les deux immeubles du 7 et du 9 rue Agar[3] sont d’un niveau de prestige moindre que ceux des rues Gros et La Fontaine. Ils n’ont pas d’escalier de service et comportent trois appartements par étages. Outre la salle-à-manger, chaque appartement ne dispose que d’une chambre, sauf au 7 où l’un des trois appartements de chaque étage en a deux.

Suzanne entretenait sans aucun doute d’excellentes relations avec le couple Guimard. Pour preuve, l’artiste-peintre américaine a réalisé son portrait qu’elle lui a offert au moment de son mariage le 30 juillet 1918. Le dessin est présenté dans un cadre en bois réalisé par Hector Guimard, dans son style bien reconnaissable[4].

Portrait de Suzanne Richard par Adeline Oppenheim-Guimard, dessin au crayon, vers 1918. Cadre par Hector Guimard. Dim : haut. 64 cm, larg. 39 cm. Coll. part.

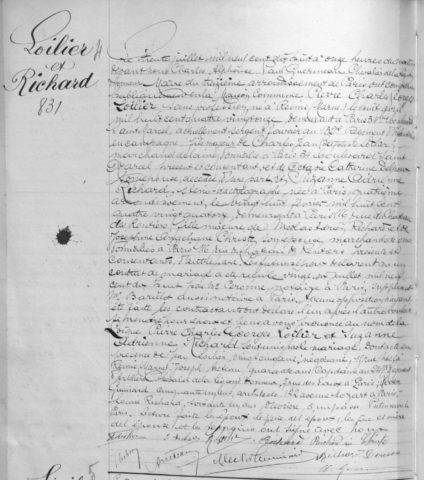

Ce mariage a eu lieu à la mairie du XIIIe arrondissement à Paris.[5]

Acte de mariage de Suzanne Richard et de Pierre Loilier à la mairie du XIIIe arrondissement de Paris le 30 juillet 1918. État civil de la ville de Paris.

L’un des témoins de mariage de Suzanne Richard n’était autre qu’Hector Guimard.

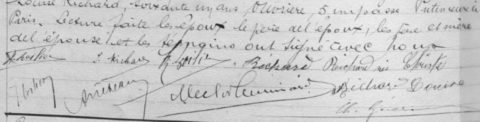

Signature de Guimard au bas de l’acte de mariage de Suzanne Richard et de Pierre Loilier. État civil de la ville de Paris.

Le jeune couple a ensuite brièvement occupé un atelier d’artiste au 6ème étage de l’immeuble du 19 rue La Fontaine de juin à octobre 1918. Suzanne le signale dans l’une des cartes photos qu’elle possédait. Ce type de logement devait particulièrement plaire à Pierre Loilier qui dessinait et peignait.

L’immeuble du 19 rue La Fontaine à l’angle de la rue Agar, encore en cours de construction. Carte photo éditée par Guimard, annotée par Suzanne Richard au verso : « Notre atelier d’artiste au 6e avec balcon au n° 19 rue La Fontaine juin-octobre 1918. » Le sixième étage est signalé par deux croix rouges. L’atelier d’artiste, pourvu d’un auvent au-dessus de sa grande baie, se trouve sur la façade de la rue Agar. Dim. : 9 x 14 cm. Coll. part.

Ils ont ensuite été logés dans un appartement au second étage du 9 rue Agar jusqu’au début de 1919, ainsi que le montre Suzanne sur une carte postale de la série éditée par Guimard. Elle a indiqué fautivement au dos de la carte qu’il s’agissait du 7.[6]

Les 7 (à gauche) et 9 (à droite) rue Agar (actuellement 10 et 8 rue Agar). Carte postale ancienne éditée par Guimard, annotée au verso par Suzanne Richard : « notre petit appartement 7 rue Agar 2e étage entre les deux croix rouges. Fin 1918 – début 1919. » Coll. part.

Puis ils ont définitivement quitté Paris pour se fixer dans un premier temps à Sannois (en Seine-et-Oise, actuellement dans le Val d’Oise) où est né leur premier enfant, Jean, le 26 octobre 1919. Une fois la ferme de Bellevue appartenant à Charles Loilier remise en état après les importantes destructions subies par le village de Neufchâtel-sur-Aisne (dans l’Aisne) à la fin de la guerre, le couple a emménagé dans les annexes habitables. Leur deuxième enfant, Madeleine (ma mère), y a vu le jour le 11 juin 1923, quelque temps avant la fin de la reconstruction de la ferme. Pour Suzanne, il s’est agi d’un complet changement de vie : la jeune parisienne est devenue femme d’exploitant agricole…

Par la suite, après avoir quitté la ferme, le couple Loilier a habité à Menneville, près de Neufchâtel, dont Pierre a été maire pendant près de quarante ans. Parallèlement, ils occupaient à Reims, 5 rue Noël, l’appartement du père de Pierre, Charles, décédé en 1943, qu’ils ont vendu pour en acheter un autre 14 rue des Élus au début des années 60. Suzanne est décédée dans cette ville, bien plus tard, le 14 mars 1978 à 84 ans

Hervé PAUL

avec les contributions de Frédéric Descouturelle et de Marie-Claude Paris

Notes :

[1] Communication personnelle de M. Montamat.

[2] Pierre Loilier était le fils aîné de Charles Loillier, un négociant en laine rémois, et d’Octavie Delpoux. Il est né à Reims le 8 avril 1891. Suzanne a été sa marraine de guerre avant de devenir sa fiancée.

[3] Les immeubles du 7 et 9 rue Agar ont par la suite été renumérotés 10 et 8, mais le 8 a conservé sa plaque de numéro de maison « 9 » en « fonte Guimard ».

[4] Lors de l’exposition d’Adeline Guimard à Paris à la Galerie Lewis & Simmons, du 12 au 27 Janvier 1922, le portrait aux crayons de couleurs n° 28 mentionne « Mme Loilier à Reims. »

[5] Les adresses des époux qui figurent sur l’acte de mariage sont en fait celles de leurs parents respectifs : rue du Château-des-rentiers pour elle, et boulevard Saint-Marcel pour lui. Charles Loilier, le père de Pierre avait en effet dû quitter Reims dès le début de la guerre. Ses entrepôts de laine avaient brûlé le jour même de l’incendie de la cathédrale le 19 septembre 1914.

[6] Cette erreur s’explique par le fait qu’au moment où elle a rédigé ces annotations, Suzanne s’est sans doute référée à une autre carte postale de la même série qu’elle possédait où figure le plan initial de l’ensemble immobilier. Or ce plan n’est pas celui du programme qui a été effectivement réalisé, mais celui du plan initial de Guimard de 1911 où les deux immeubles du 7 et du 9 étaient inversés, avec le plus étroit (le 7) se trouvant à gauche et le plus large (le 9) à droite. Nous ne pourrons pas savoir s’il s’agissait d’un logement différent de celui de mars 1918 au 7 rue Agar (si l’adresse de l’enveloppe était alors correcte) ou bien du même logement (si l’adresse de l’enveloppe était erronée).

Dédicace du livre « Architecture Art nouveau de Paris et environs » le samedi 13 novembre 2021

Charles Bilas, auteur de ce guide, vous convie à une promenade qui se terminera à l’ancien atelier de Guimard au Castel Béranger.

Notre activité internet a été perturbée, mais nous reprenons le fil de nos publications

Chers adhérentes et adhérents, chères abonnées et abonnés,

Vous vous êtes sans doute rendus compte que le rythme de parution de nos articles s’était considérablement ralenti depuis le début du mois de septembre. Nous avons en effet été confrontés à la soudaine impossibilité de l’envoi des mails d’alertes signalant les parutions des nouveaux articles. Ceux-ci pouvaient toujours être publiés sur notre site mais vous ne pouviez plus en être avertis. La compréhension du dysfonctionnement a été difficile et nous sommes seulement en train d’y remédier.

Il est possible que les mails d’alertes de parutions que vous recevrez soient encore accompagnés d’un autre mail incompréhensible portant la mention « spam ». Ne vous inquiétez pas, ces mails surnuméraires ne présentent aucun caractère de dangerosité pour votre ordinateur. Afin de faciliter la distribution de votre email et d’éviter ces spams, nous vous conseillons d’ajouter infos@lecercleguimard.fr à votre carnet d’adresses.

Cette panne nous a empêché de vous avertir de notre participation aux Journées Européennes du Patrimoine pendant lesquelles nous avons présenté au public l’ancienne agence d’architecture de Guimard au Castel Béranger. Malgré cela, nous avons eu une fréquentation tout à fait satisfaisante, notamment par les habitants du quartier. Nous renouvellerons bientôt cette présentation sous d’autres formes et vous en serez avertis.

En attendant, ne manquez pas de consulter sur notre site l’excellent article de Mme Isabelle Gournay, Les multiples Auteuils de Guimard, originellement paru dans le catalogue des expositions américaines consacrées à Guimard. Il a été traduit en français et nous avons eu le plaisir d’y apporter quelques petits compléments.

Le bureau du Cercle Guimard

Georges Malo, architecte

Le livre Georges Malo, du promoteur Art nouveau à l’architecte des premières salles de cinéma écrit par Olivier Barancy est disponible dans les librairie suivantes :

Librairie le Cabanon : 122 rue de Charenton 75012 Paris

Librairie du musée d’Orsay : esplanade Valéry Giscard d’Estaing 75007 Paris

Librairie du Camée : 70 rue Saint André des Arts, 75006 Paris

Librairie du Cinéma du Panthéon : 15 rue Victor-Cousin 75005 Paris

Librairie Mollat : 15 rue Vital-Carles 33000 Bordeaux

Couverture du livre

Après la monographie consacrée à l’hôtel Mezzara, il s’agit du deuxième ouvrage publié par les Éditions du Cercle Guimard illustrant notre volonté d’élargir aux contemporains d’Hector Guimard les publications de l’association et, dans le cas de Malo, de mettre en lumière un architecte moderne et prolifique mais méconnu du grand public.

L’ouvrage de 144 pages vous est proposé au prix de 29 €.

En voici quelques extraits :

Nous espérons que vous aurez autant de plaisir que nous à découvrir cet architecte passionnant.

Le Cercle Guimard

Comment commander ?

Vous pouvez recevoir les objets par colis ou vous déplacer au domicile de Frédéric Descouturelle, secrétaire de l'association.

Recevoir les objets par colis

Prix du transport en sus.

Actuellement, seul le règlement par chèque est possible. Les chèques seront à libeller au nom de : « Le Cercle Guimard ».

Merci d'envoyer un message pour passer commande.

Se déplacer au domicile de notre trésorier, à Montreuil (métro Robespierre).

Vous pouvez prendre rendez-vous par courriel pour venir un vendredi après-midi ou un samedi matin. Dans ce cas, le règlement en espèces est possible.

Vous souhaitez adhérer et bénéficier des tarifs spéciaux ?

Vous pouvez réaliser un règlement unique comprenant l’achat et la cotisation.