Author: f.descouturelle

Les multiples Auteuils d’Hector Guimard

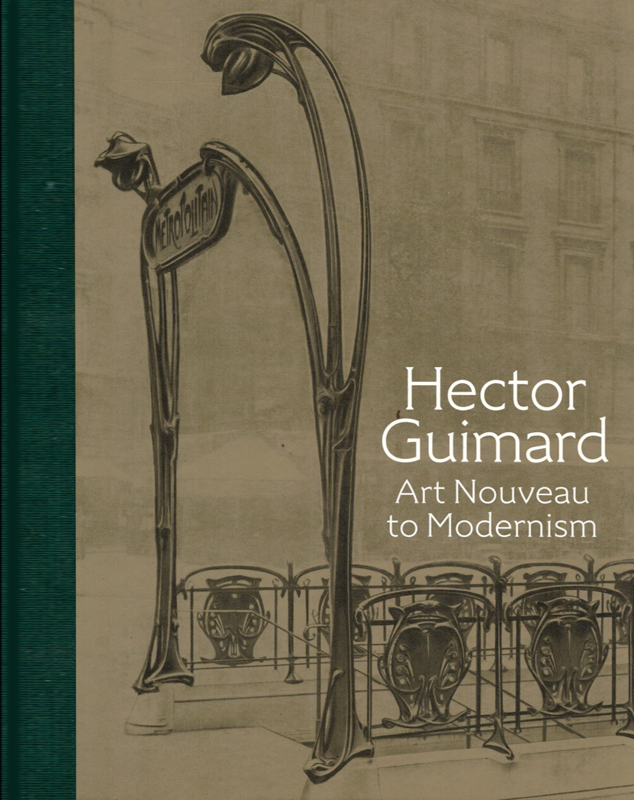

Les dates de la double exposition américaine consacrée à Guimard ont été fixées comme suit :

* New York – Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum : How Paris Got Its Curves.

Du 17 novembre 2022 au 21 mai 2023.

* Chicago – The Richard H. Driehaus Museum : Hector Guimard: Art Nouveau to Modernism

Du 22 juin 2023 à début janvier 2024.

En attendant, le catalogue, édité par Yale University Press, New Haven and London en association avec le Richard H. Driehaus Museum, est disponible sur commande, chez les libraires ou par internet. Il s’agit d’un beau livre de 222 pages, très illustré, contenant des articles de premier plan, réunis par David A. Hanks.

Parmi ces articles, nous avons choisi de traduire celui de Mme Isabelle Gournay (pp. 42-53) que nous avions eu le plaisir d’accueillir au Castel Béranger lors de son passage à Paris avant le premier confinement. De nationalité française et vivant aux États-Unis, elle est diplômée en architecture par l’École nationale des Beaux-Arts de Paris et docteure en histoire de l’Art de l’Université de Yale.

Cet article, consacré aux multiples facettes du quartier d’Auteuil, berceau de l’œuvre de Guimard, complète de façon très heureuse la série d’articles que nous avons publiés ces dernières années concernant l’entourage familial, relationnel et professionnel de Guimard :

Protéger le patrimoine Art nouveau parisien : initiatives et réseaux dans l’entre-deux-guerres

Hector Guimard et la famille Nozal, première partie

Hector Guimard et la famille Nozal, seconde partie

Albert Adès, un écrivain égyptien juif francophone dans l’entourage d’Hector et d’Adeline Guimard.

Les relations amicales du couple Guimard-Oppenheim en 1908-1909

De Lyon à Paris, Hector Guimard et ses proches : famille, voisins et clients

Les architectes Guimard réunis par la famille Oppenheim

De nouvelles informations sur la sépulture Grunwaldt

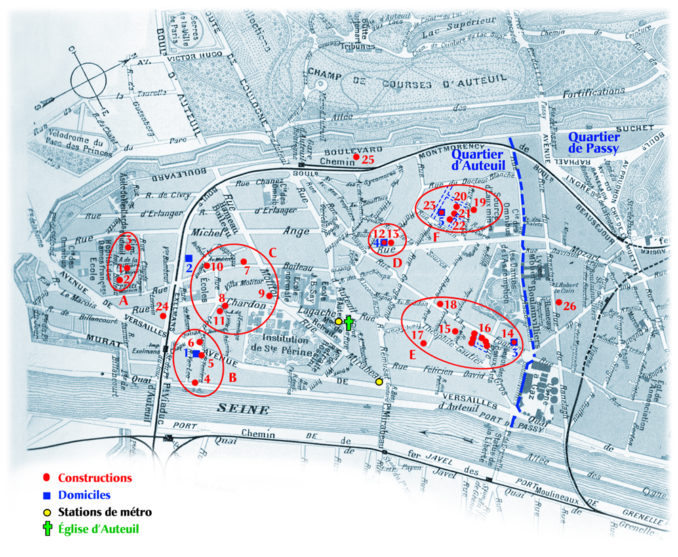

Pour cette traduction française, réalisée par notre ami Alan Bryden, nous avons pu apporter quelques petits éléments complémentaires au texte de Mme Gournay qui les a acceptés avec libéralité. Pour les illustrations, nous avons remplacé certaines images du catalogue par des vues en cartes postales et nous avons refait le plan du quartier d’Auteuil en respectant l’idée de l’auteure de plusieurs regroupements de constructions de Guimard, tout en introduisant pour la première fois la localisation de ses domiciles successifs.

F. D.

Les multiples Auteuils d’Hector Guimard

La carrière d’Hector Guimard (1867-1942) s’est déroulée à Auteuil, et c’est dans ce quartier le plus méridional du XVIe arrondissement que se trouvent la majorité de ses bâtiments encore existants. À dix-huit ans, il décida de ne plus habiter chez ses parents dans le XVIIe arrondissement ou près de ses écoles (des Arts Décoratifs et des Beaux-Arts) sur la rive gauche. Il s’installa chez sa marraine, Appolonie Grivellé[1], au 147, avenue de Versailles, et demeura à Auteuil jusqu’à son émigration en Amérique en 1938. Cet enracinement fut un facteur décisif dans une double carrière de praticien local et d’« architecte d’art » aux ambitions internationales, apôtre incontournable de l’« art total » [2]. La bourgeoisie catholique possédant des terrains à Auteuil fit localement appel à Guimard, pour ses résidences privées et des immeubles de rapport, mais aussi pour des monuments funéraires et des villas de banlieue ou de bord de mer. Comme le prouvent les débuts de Frank Lloyd Wright (1867-1959) à Oak Park, près de Chicago, à la même époque, recruter ses clients parmi des voisins partageant les mêmes idées, ou y étant simplement ouverts, n’était pas une démarche inhabituelle pour un architecte progressiste établissant sa propre agence.

Au-delà de sa réputation actuelle de traditionalisme huppé, Auteuil est un palimpseste fascinant, une superposition de « lieux de mémoire » datant de l’ancien régime aux Années Folles, de l’hôtel particulier où Abigail et John Adams[3], fuyant l’agitation de Paris, choisirent de vivre avec leurs deux fils, à la maison conçue par Le Corbusier (187-1965) pour le collectionneur Raoul La Roche. Cet héritage architectural et urbanistique aux multiples facettes nous permet également de contextualiser le travail de Guimard, dont les secteurs d’activité forment différents périmètres.[4]

Les constructions de Guimard au sein du quartier d’Auteuil :

A) 1- École du Sacré-Cœur, 1895 ; 2- Usine Déjardin, 1901 ; 3- Tombe Deron-Levent, 1912.

B) 4- Au Grand Neptune, 1888 ; 5- Pavillons Hannequin, 1891 ; 6- Immeuble Jassedé, 1903-1905.

C) 7- Hôtel Roszé, 1891 ; 8- Hôtel Jassedé, 1893 ; 9- Hôtel Delfau, 1894 ; 10- Villa Roucher, 1898 ; 11- Hôtel Deron-Levent, 1907.

D) 12- Hôtel Guimard, 1909-1912 ; 13- Immeuble Houyvet, 1926-1927.

E) 14- Castel Béranger, 1895-1898 ; 15- Immeuble Trémois, 1909-1910 ; 16- Immeubles rue Gros, La Fontaine, Agar, 1909-1911 ; 17- Ateliers Guimard, 1903 ; 18- Hôtel Mezzara, 1910-1912.

F) 19- École des Maronniers, aménagement intérieur, c. 1898 ; 20- Hôtel Nicolle de Monjoye, 1914 ; 21- Garage Bastien, 1922 ; 22- Hôtel particulier, standard construction, 1922 ; 23- Hôtel Guimard, 1926-1927.

Autres constructions de Guimard à proximité :

24- Galerie Carpeaux, 1894-1895 ; 25- Hôtel Roy, 1898 ; 26- Hôtel Nozal, 1902-1903.

Domiciles de Guimard :

1- 147 av. de Versailles (1882-1893) ; 2- 64 bd Exelmans (1893-1898) ; 3- Castel Béranger, 14 rue La Fontaine (1898-1913) ; 4- Hôtel Guimard, 122 av. Mozart (1913-1930) ; 5 – Immeuble Guimard, 18 rue Henri Heine (1930-1938).

Stations de métro Guimard, ligne 10, 1913 : Mirabeau ; Église d’Auteuil.

Malheureusement certaines de ses œuvres n’existent plus ou ont été irrémédiablement altérées : son premier édifice, un café-concert sur le quai d’Auteuil a disparu à la suite de la grande crue de 1910 qui entraîna une restructuration complète des berges de la Seine, et le charmant Hôtel Roy, quasi-banlieusard, niché entre les fortifications et la voie de chemin de fer en contrebas, a été démoli (sans que personne ne le remarque) vers 1960.

L’hôtel Roy, carte postale n° 20 de la série Le Style Guimard, éditée en 1903. Coll. part.

Toutefois, les plaisirs de la découverte ne manquent pas pour le flâneur, telle la juxtaposition près de la rue La Fontaine (rebaptisée Jean-de-La-Fontaine en 2004) de l’immeuble Trémois de Guimard datant de 1910 et d’une crèche des années 1890.[5]

Surnommé « Le Far West de Paris » par le journaliste et homme de lettre Léo Claretie, Auteuil a connu une croissance aussi spectaculaire que celle des villes de la « frontière » américaine : elle comptait 1 077 habitants en 1800, 6 270 en 1856, cinq ans avant son annexion par Paris, et 29 134 en 1901[6]. En 1912, lorsqu’Hector et Adeline Guimard s’installèrent dans leur nouvel hôtel particulier de l’avenue Mozart, la population d’Auteuil atteignait 40 000 habitants ; elle doubla encore lorsqu’ils quittèrent la rue Henri-Heine en 1938. Des fortifications bastionnées datant des années 1840 (qui ne furent démolies qu’après 1910) séparaient le quartier du Bois de Boulogne, tandis qu’un imposant viaduc ferroviaire datant des années 1860 s’étendait le long du boulevard Exelmans — où Guimard avait son domicile et son agence jusqu’au milieu des années 1890, au numéro 64 — jusqu’à la gare d’Auteuil.

Vue du quai d’Auteuil depuis la berge du XVe arrondissement. À gauche, le viaduc d’Auteuil ; tout à droite sur le quai, le café Au grand Neptune, première construction de Guimard. Carte postale ancienne. Coll. part.

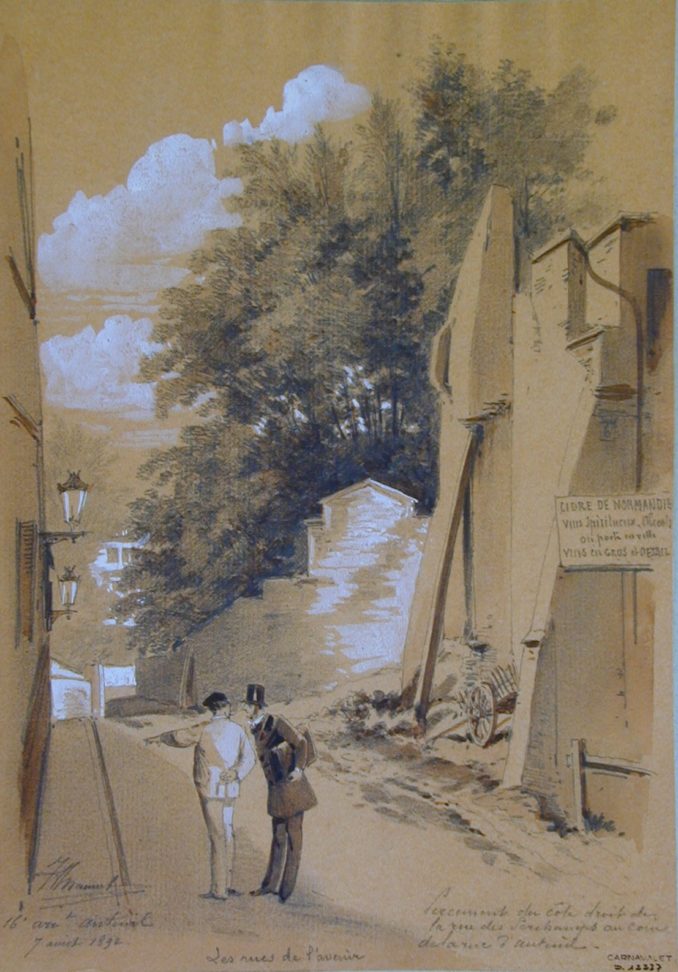

Le rythme des chantiers s’accentua vers 1892, entrainant l’élargissement et l’alignement de plusieurs chemins d’origine rurale. Il n’est pas difficile d’imaginer Hector Guimard, âgé de vingt-cinq ans et coiffé d’un chapeau haut de forme, s’enquérir des possibilités de construire le long d’une rue ainsi modernisée.[7]

Dessin par Jules-Adolphe Chauvet, Percement du côté droit de la rue des Perchamps au coin de la rue d’Auteuil. Mention manuscrite : « Les rues de l’avenir ». Daté au recto, 7 avril 1892. Hauteur : 26,2 cm, largeur : 18,3 cm. CCØ Paris Musées / Musée Carnavalet – Histoire de Paris.

En chantier pendant quinze ans, l’église paroissiale fut reconstruite en style romano-byzantin et consacrée en 1892.

L’église d’Auteuil, construite par l’architecte Émile Vaudremer. Carte postale ancienne. Coll. part.

Il est fort probable que Guimard ait rencontré son auteur, Émile Vaudremer (1829-1914). En effet, le « patron d’atelier » de son propre professeur, Gustave Raulin (1837-1910), vécut jusqu’à la fin des années 1890 dans une maison de sa conception au 93 boulevard Exelmans.[8] Lorsqu’il est intervenu en 1894-1895 sur la galerie Carpeaux, au 39 boulevard Exelmans, Guimard a d’ailleurs pris soin d’utiliser un modèle d’épi de faîtage créé par Vaudremer et proposé sur le catalogue de la tuilerie Muller & Cie[9].

Auteuil offrit à plusieurs générations d’architectes de belles opportunités professionnelles, tant artistiques que pécuniaires.[10] Léon Nozal fut le plus important commanditaire de Guimard, lui confiant aussi bien son hôtel particulier de la rue du Ranelagh (officiellement situé dans le quartier adjacent de la Muette, mais à trois minutes de marche du Castel Béranger, et malheureusement détruit) que ses entrepôts de banlieue ; il fut également son associé en matière de promotion immobilière. Toutefois, Charles Blanche (1863-1937), architecte diplômé habitant le quartier et lui-même ancien élève de Raulin, édifia la maison-atelier du frère de Léon Nozal, toujours existante mais quelque peu « anéantie » dans son contexte actuel.[11] Sur l’étroit terrain en angle aigu en bordure de Seine, à proximité du Pont de Grenelle, Blanche adopta la version élégante et plus retenue de l’Art nouveau promue par Charles Plumet.

Hôtel d’Alexandre Nozal par Charles Blanche, quai d’Auteuil, (act. quai Louis Blériot), Paris XVIe, façade sur Seine. Photo parue dans L’Architecte, 1913. Coll. part.

Parmi les architectes dépourvus de formation académique mais très présents à Auteuil, citons Ernest Toutain (1845-1923), originaire et résident du quartier, dont les commandes évoluèrent, comme celles de Guimard, de la maison individuelle à l’immeuble collectif.[12] L’architecte Henri Tassu (1853-1937) construisit abondamment dans les quartiers élégants des XVIe et XVIIe arrondissements ainsi qu’à proximité du jardin du Luxembourg, où il s’installa dans un petit hôtel particulier de sa conception. En 1893, il finança et conçut à Auteuil des immeubles d’habitation pour la petite bourgeoisie de part et d’autre de la nouvelle rue Chapu (entre l’avenue de Versailles et le boulevard Exelmans.[13]

Henri Tassu, immeuble de rapport à l’angle de l’avenue de Versailles et de la rue Chapu. Photo F. D.

C’est autour du vieux village d’Auteuil, relativement inchangé au début du XXe siècle, que gravitèrent les édifices de Guimard, ainsi que ses lieux de résidence.[14] Ses maisons individuelles se trouvent pour la plupart dans ce que l’on peut nommer le « secteur des villas » (secteur C sur le plan) dont le rustique Hameau Boileau et la très chic villa Montmorency, tous deux conçus par l’architecte Théodore Charpentier (1797-1867), étaient les premiers lotissements. Des maisons pittoresques, qui à l’origine avaient souvent servi de résidences secondaires et d’échappatoires à la congestion du centre de Paris, bordaient des rues privées, closes de grilles et portails et se terminant souvent en impasse. Les règlements de lotissement excluaient le commerce de détail, ainsi que les activités industrielles qui s’étaient développées dans les quartiers voisins de Javel et Billancourt. De grandes parcelles non-loties accueillaient des maisons de retraite et de convalescence ainsi que des établissements d’enseignement, dont beaucoup ont survécu. La verdure était abondante, mais, comme partout ailleurs à Auteuil, on ne trouvait aucun jardin public. Dans ce secteur, Toutain et d’autres architectes construisirent des maisons mansardées. Certaines d’entre elles étaient revêtues de pierre meulière et protégées par des clôtures basses en pierre ornées de ferronneries artistiques : ces éléments décoratifs furent réinterprétées par Guimard dans les maisons individuelles qu’il insèrera dans ce tissu urbain : les Hôtels Roszé, Jassedé, Delfau, Deron-Levent et les Villas Roucher. Conçue par l’architecte Paul Sédille (1836-1900), la villa Weber était d’un niveau artistique plus élevé que la normale et la composition de sa façade (malheureusement altérée) semble avoir inspiré Guimard à l’Hôtel Jassedé.[15] À l’instar de Sédille, dont il devait admirer l’énergie à défendre le prestige de la commande privée, souvent mise au second plan par rapport aux édifices publics, Guimard s’intéressa à l’architecture anglaise et s’attacha à promouvoir la polychromie et les matériaux céramiques.

Au-delà du viaduc ferroviaire, le quartier du Point-du-Jour où se trouve une autre « grappe » d’édifices de Guimard, offrait un contraste physique et sociologique frappant.[16]

Le marché sur l’Avenue de Versailles au Point-du-Jour. Carte postale ancienne. The Richard H. Driehaus Museum Archives, Chicago.

Marqué par le siège de l’armée prussienne et par la Commune de Paris de 1870-1871, cet ancien hameau juxtaposait habitat populaire et petites usines, comme celle d’extraction de malt où Guimard était intervenu pour le pharmacien Déjardin en 1901.[17] Autre commande soumise à un contexte physique et sociologique très particulier, l’École du Sacré-Cœur, d’allure industrielle par raison d’économie, n’était pas un établissement scolaire mais un patronage qui enseignait le catéchisme et proposait des activités extracurriculaires aux garçons du quartier. Il est possible que ces jeunes aient vécu dans les petites maisons de la villa Mulhouse voisine, un exemple, exceptionnel à Auteuil, d’habitat ouvrier bien conçu et de faible densité.[18] Résidant de l’autre côté du viaduc, la bourgeoisie locale s’aventurait dans ce quartier plus plébéien pour se rendre au petit cimetière cerné de hauts murs. Situé à l’origine devant l’église paroissiale du vieux village, ce cimetière abrite la tombe de Charles Deron-Levent, client de Guimard, fruit d’une collaboration entre l’architecte et sa voisine de l’avenue Perrichont, la sculptrice Jeanne Itasse.[19]

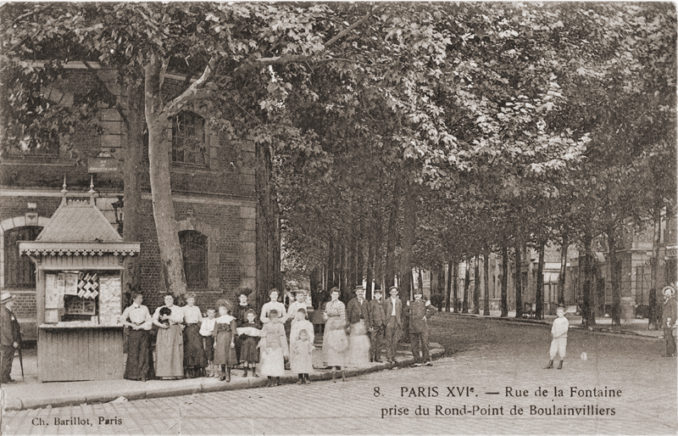

La contribution de Guimard au développement d’Auteuil est particulièrement significative le long et autour de la rue La Fontaine à proximité du Pont de Grenelle, où il édifia huit immeubles de rapport et un petit hôtel particulier (tous existants), ainsi que ses propres ateliers (aujourd’hui disparus).

La rue La Fontaine, à l’angle de la rue de Boulainvillers, vers 1900. Le Castel Béranger est construit sur le côté droit de la rue bordée d’arbres. Carte postale ancienne, The Richard H. Driehaus Museum Archives, Chicago.

Cette voie ancienne au tracé fort irrégulier était arborée aux alentours du Castel Béranger, où Guimard osa reprendre le mélange brique-pierre meulière pour un immeuble de rapport. Guillaume Apollinaire (qui s’était installé rue Gros pour être proche de sa bien-aimée, la peintre Marie Laurencin, qui habitait elle-même aux numéros 10 et 32 de la rue La Fontaine)[20] décrit l’emplacement actuel de la Maison de la Radio dans son ouvrage Le flâneur des deux rives de 1918 : « une usine à gaz occupe, avec ses gazomètres, ses différentes constructions, ses montagnes de charbon, ses crassiers, ses petits jardins potagers, un terrain qui s’étend jusqu’à la rue du Ranelagh, à l’endroit où elle est une des plus désertes de l’univers. » Et de poursuivre en évoquant le Dépôt municipal des Beaux-Arts, en face du Castel Béranger :

« Dans la rue La Fontaine, du côté gauche il y a un long mur gris sombre. Une porte qu’on ne franchit pas sans difficultés donne accès dans une cour où quelques poules se promènent gravement. À gauche en entrant, on a entassé de singulières choses qui sont, je crois, les cerceaux des anciennes crinolines. Cette cour est encombrée de statues. Il y en a de toutes formes et de toutes grandeurs, en marbre ou en bronze. […] Le bâtiment de droite est une sorte de musée inconnu où l’on voit un grand tableau de Philippe de Champaigne, un Le Nain : Saint Jacques, beau tableau qui serait bien au Louvre, et un grand nombre de tableaux modernes. Quelques salles sont pleines des christs que l’on a enlevés au Palais de Justice. […] Ce musée fait partie d’une grande cité mystérieuse composée de l’ancien Hôtel des Haricots, derrière lequel se trouve la forêt de réverbères. Il y a aussi la Salle des tirages de la Ville de Paris, et, plus loin, dans une plaine immense, s’élèvent des pyramides de pavés. On les défait sans cesse et on les refait et parfois une de ces pyramides s’écroule, avec le bruit des galets quand la vague se retire. »[21]

Plus loin sur la rue La Fontaine, se trouvait un grand ensemble de bâtiments occupé par une œuvre de charité catholique qui hébergeait et formait des orphelins de la classe ouvrière tout en organisant de grandes fêtes « gymnastiques et militaires.[22] La rue Ribéra adjacente, qui monte vers l’avenue Mozart, était le fief de l’architecte Jean-Marie Boussard (1844-1923), un maître de l’éclectisme grandiose et aguicheur.[23] En face des ateliers de l’avenue Perrichont, l’architecte Joachim Richard (1869-1960) [24] édifia et s’installa dans un immeuble d’habitation revêtu de grés émaillés de style art nouveau par Gentil & Bourdet.[25] Sans doute en raison de cette proximité avec les ateliers de Guimard et probablement de liens amicaux, l’immeuble de Richard a reçu une plaque de numéro de maison (un 15), modèle édité par Guimard à la fonderie de Saint-Dizier à partir de 1908[26]. En 1923, Richard rejoindra Guimard au sein du Groupe des Architectes Modernes. Présent dans la même rue (au n° 14, c’est à dire sur la parcelle mitoyenne des ateliers Guimard) un architecte plus traditionaliste, Deneu de Montbrun, a été l’un des rares confrères à utiliser les fontes ornementales de Guimard sur ses propres immeubles.[27]

Auteuil, malgré ses nombreuses rues portant le nom de peintres et de sculpteurs, n’était pas un haut lieu de l’avant-garde comme Montmartre ou Montparnasse, et les artistes établis préféraient construire des maisons-ateliers dans le XVIIe arrondissement. C’est la modicité des loyers et le confort du Castel Béranger, et non pas son architecture, qui incitèrent Paul Signac à s’y installer.[28] Toutefois un autre occupant de la première heure, l’architecte et décorateur Pierre Selmersheim (1869-1941), fut sensible à l’œuvre de Guimard et s’en inspira.[29] Parmi les voisins appartenant au monde des lettres, se trouvaient Pierre Louÿs et Xavier Privas, le « prince des chansonniers. » En 1896, Fernand Mazade s’installa au 17, rue de Boulainvilliers. Il est probable que de simples relations de voisinage expliquent pourquoi ce poète, sans lien connu avec les architectes ou l’Amérique, écrivit des articles sur le travail de Guimard pour la revue new-yorkaise The Architectural Record.[30]

L’avenue Mozart[31] était la seule artère que le baron Haussmann ait tracé à Auteuil, mais c’était une entreprise modeste comparée au boulevard Malesherbes, où Adeline Oppenheim Guimard vivait avant son mariage. Dans le petit regroupement de la Villa Flore formé par son propre hôtel particulier et l’Immeuble Houyvet, Guimard tira le meilleur parti de parcelles étroites et contorsionnées, et célébra en façade leur angularité. Son installation à l’extrémité sud de l’avenue Mozart coïncida avec celle du métro, et d’activités de loisirs, sous la forme du Mozart Palace, un cinéma de 1 300 places situé à côté de la station Michel Ange-Auteuil.[32] Entre l’hôtel particulier de Guimard et ce carrefour commercial, l’architecte Ernest Herscher (1870-1939) réalisa au 85-87 rue La Fontaine un élégant immeuble d’habitation dont la loggia métallique demeure un très bel exemple d’Art Nouveau.[33] Les deux architectes appartenaient à la Société du Nouveau-Paris, un groupe qui accordait une grande importance à l’insertion de balcons à la fois artistiques et fonctionnels dans les façades d’immeuble.[34]

Alors que l’avenue Mozart incarnait, avec ses commerces et sa ligne de tramway, l’effervescence de la Belle Époque, la rue Henri-Heine, nouvellement rallongée jusqu’à la rue du Docteur Blanche, où Guimard conçut son immeuble le plus luxueux, n’offrait aucune frondaison ou boutiques. La circulation y était purement locale. Guimard ne fut pas le seul architecte à vouloir bousculer l’élégance timorée, voire compassée, qui caractérisait petits hôtels particuliers et immeubles d’appartement à proximité de son ultime résidence parisienne. Au croisement des rues Henri-Heine et Jasmin, donc au cœur de la dernière « enclave Guimard » à Auteuil, Paul Guadet (1873-1931), lui-même résident du quartier, acheva en 1913 un central téléphonique à la fois rationaliste et décoratif, puis Pol Abraham (1891-1966), membre du Groupe des Architectes Modernes tout comme Guimard, édifia une résidence d’étudiantes américaines caractérisée par l’audacieuse courbe de sa salle de lecture.[35] Cette partie d’Auteuil est surtout connue des amateurs d’architecture pour la Fondation Le Corbusier (dont la terrasse offre une belle vue sur l’appartement des Guimard) et la Rue Mallet-Stevens. Relevons ici un paradoxe qui incite à réfléchir sur la place de Guimard dans l’histoire de l’architecture. Alors qu’il testait son système de préfabrication économique au square Jasmin[36], les résidences des deux ténors du modernisme français reflétaient le snobisme et l’exclusivité de cette partie d’Auteuil !

Imaginatifs et dynamiques, mais solidaires de leur environnement, les édifices de Guimard se lovent donc dans de multiples Auteuils. Chacun des cinq groupements décrits ici reflète des identités visuelles et sociales spécifiques, auxquelles il s’est plié et qu’il a façonné en retour. Guimard a été influencé — tant en matière de stratégie professionnelle, de typologie résidentielle, et de parti décoratif — par le travail d’ architectes qui l’ont précédé sur le même territoire; en même temps, son œuvre a inspiré et encouragé d’autres concepteurs. Mais laissons le dernier mot à Guillaume Apollinaire, en paraphrasant son célèbre poème de 1912, Le pont Mirabeau. Dans ses chers et multiples Auteuils,

Vienne la nuit sonne l’heure

Les jours s’en vont, Guimard demeure.

Isabelle Gournay

Traduction initiale : Alan Bryden

[1]– Cf. Marie-Claude Paris, De Lyon à Paris, Hector Guimard et des proches : famille voisins et clients, article paru sur le site du Cercle Guimard, 15 juillet 2020.

[2]– Il est sans doute exagéré d’affirmer, comme l’a fait Claude Frontisi (dans « Hector Guimard entre deux siècles, » Vingtième siècle, revue d’histoire, janvier-mars 1988, p. 61) que Guimard était « prisonnier d’une aire géographique ». Il est certain, en revanche, qu’il a bénéficié de peu d’opportunités pour les commandes commerciales et religieuses et d’aucune pour les bâtiments publics.

[3]– John Adams a été le second président des États-Unis de 1797 à 1801.Voir The Adams Family in Auteuil, 1784-1785, As Told in the Letters of Abigail Adams, sous la direction de Howard C. Rice Jr., Boston, Massachusetts Historical Society, 1956 https://archive.org/details/adamsfamilyinaut00adam

[4]– Desservi tardivement en 1913 par la ligne 10 du métro, le quartier d’Auteuil a reçu des accès découverts Guimard plus simples que l’édicule de la Porte Dauphine. Emblématique du style Guimard, celui-ci se trouvait au bout de l’ultrachic avenue du Bois de Boulogne (actuellement avenue Foch). De là, on parvenait à la plus majestueuse entrée du Bois de Boulogne. À Auteuil, cette relative simplicité des accès convenait mieux à l’esprit bourgeois du quartier. Rappelons qu’avant même le premier chantier du métro en 1900 (et donc sans qu’il soit alors question du style qui allait être adopté), les conseillers municipaux des « beaux quartiers » étaient parvenus à faire remplacer les édicules prévus sur les grandes avenues du nord du XVIe arrondissement par des accès découverts.

[5]– Conçue par Charles Dupuy (1848-1925), qui habitait près du Trocadéro, cette garderie est évoquée dans L’Architecture, n° 40, 20 octobre 1897, p. 362-63.

[6]– Léo Claretie, Le Far West de Paris, Société historique d’Auteuil et de Passy : Première exposition d’histoire et d’archéologie du XVIe arrondissement au Musée Guimet (du 1er au 27 juin 1904), Paris, à la bibliothèque de la société, 1905. Auguste Doniol, Histoire du XVIe arrondissement de Paris, Paris, Hachette, 1902, p. 167. De 1878 à 1888, le conseiller municipal élu d’Auteuil, Léopold Cernesson (1831-1889), était un architecte.

[7]– Pour une photographie de Guimard coiffé d’un haut-de-forme et à l’allure élancée devant le Castel Béranger, cf. Philippe Thiébaut et al., catalogue de l’exposition Guimard, Paris, Gallimard, Réunion des musées nationaux, 1992, p. 166.

[8]– Cf. Alice Thomine, Émile Vaudremer 1829-1914, Paris, Picard, 2004, p. 156-57. Vaudremer s’est ensuite installé près du Palais du Trocadéro dans un immeubles de rapport de sa conception. Charles Girault, architecte du Petit Palais, et Auguste Perret habitaient à proximité, également dans des immeubles dont ils étaient les auteurs.

[9]– Cf. à paraître, F. Descouturelle et O. Pons, La Céramique et la lave émaillée d’Hector Guimard, éditions du Cercle Guimard, 2021.

[10]– Pour une étude systématique des architectes travaillant dans la banlieue ouest de Paris, dont Guimard, cf. C. Jubelin-Boulmer, F. Hamon, D. Hervier et P. Ayrault, Hommes et métiers du bâtiment, 1860-1940 : L’exemple des Hauts-de-Seine, Cahiers du patrimoine 59, Paris, Éditions du patrimoine, 2001.

[11]– Charles Blanche habita au 21 et 46 avenue Mozart et au 10 Avenue Ingres.

[12]– Pour une liste des œuvres d’Ernest Toutain, cf. Anne Dugast et Isabelle Parizet, Dictionnaire par noms d’architectes des constructions élevées à Paris aux XIXe et XXe siècles, Première série, période 1876–1899, 5 vols, Paris, Service des travaux historiques de la Ville de Paris, t. IV, 1996, p. 108–9. Collectionneur de cartes et documents anciens sur Auteuil, Toutain habita au 32 rue Molitor et au 4 rue Erlanger. Plusieurs de ses maisons et écuries d’Auteuil furent illustrées dans J. Lacroux et C. Détain, Constructions en briques : La brique ordinaire au point de vue décoratif, Paris, Ducher et Cie, 1878. Le bel immeuble de rapport de 1913 conçu avec son fils Edmond au 133, boulevard Exelmans (donnant également sur le boulevard Murat) est illustré dans Gaston Lefol, Immeubles modernes de Paris : Façades-plans-sculptures, Paris, Ch. Massin, 1928, pl. 56-58.

[13]– Sur la rue Chapu, cf. Doniol, Histoire du XVIe arrondissement, p. 224. On se souvient de Tassu (voir la liste dans Dugast et Parizet, Dictionnaire par noms, vol. 4, p. 100) pour son opulent immeuble de 1906 situé sur les rues Spontini, Benjamin Godard et Mony dans le quartier de la Porte Dauphine du XVIe arrondissement. Maxime Decommer illustre l’hôtel particulier de Tassu, rue le Verrier, dans son exposé sur les résidences conjuguées aux lieux de travail de Guimard et de ses pairs ; Decommer, Les architectes au travail : L’institutionnalisation d’une profession, 1795-1940, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2017, 234.

[14]– Dans le cadre de la Société historique d’Auteuil et de Passy, à laquelle il a adhéré en 1892, Guimard a rassemblé des vestiges de l’ancienne église dans le presbytère de la paroisse, comme l’illustre Georges Vigne, Hector Guimard, Éditions Charles Moreau & Felipe Ferré, 2003, p. 52.

[15]– Charles Naudet, qui habitait au 71 rue d’Auteuil, fut également actif rue Erlanger. Cf. Lacroux et Détain, Constructions en briques, pl. 31, et Dugast et Parizet, Dictionnaire par noms, vol. 4, p. 7.

[16]– L’architecte Charles Devinant habitait rue Claude Lorrain. Associé au Boulonnais Henri Désiré Poigin, il fut actif dans tout Auteuil de 1880 à 1900 environ. Cf. Philippe Thiébaut et al., catalogue de l’exposition Guimard, Paris, Gallimard, Réunion des musées nationaux, 1992, p. 57 pour un détail Art nouveau par l’agence de Devinant au 77 rue Boileau. Cf. aussi Dugast et Parizet, Dictionnaire par noms, vol. 2, p. 28-29.

[17]– De 1873 à 1882, Haviland a opéré un atelier de céramique au 116 rue Michel Ange, et Maximilien Luce (qui a également peint le Viaduc d’Auteuil) habitait au 102, rue Boileau vers 1900. En 1914, Auguste Perret a réalisé une maison-atelier pour Théo Van Rysselberghe, au 14 rue Claude Lorrain (voir dessins, Cité de l’Architecture, Objet PERAU-063) qui a été beaucoup modifiée.

[18]– Cf. les essais de Françoise Hamon, Maisons ouvrières, et Pauline Prévost-Marcilhacy, Villa Mulhouse, dans Isabelle Montserrat Farguell et Virginie Grandval, dir. Hameaux, villas et cités de Paris, Paris, Action artistique de la Ville de Paris, 1998, p. 166-170 et p. 182-185. Marie-Jeanne Dumont (Le logement social à Paris 1850-1930, Les habitations à bon marché, Liège, Mardaga, 1991, p. 179) ne mentionne que deux exemples de logements sociaux dans le XVIe arrondissement (53, rue Chardon Lagache et 87, rue Boileau), tous deux de 1911.

[19]– Cf. Vigne, Hector Guimard, p. 328. Itasse est née la même année que Guimard et est morte un an plus tôt. En 1893, ses œuvres ont été exposées au Women’s Building de l’Exposition universelle de Chicago. Guimard possédait l’une de ses œuvres, un buste féminin en céramique, exposé sur la cheminée de son cabinet de travail au Castel Béranger.

[20]– Le poète qui avait donc quotidiennement sous les yeux des architectures de Guimard ne semblait pas les apprécier outre mesure. Cf. F. Descouturelle et O. Pons « National », « Style Nouveau », « Architecte d’Art », Style Guimard » et « Style Moderne », les qualificatifs appliqués par Guimard à son œuvre et leur postérité, article paru sur le site du Cercle Guimard.

[21] Guillaume Apollinaire, “Le Flâneur des Deux Rives” Éditions de la Sirene, Paris, 1918 consulté sur

https://www.gutenberg.org/files/55533/55533-h/55533-h.html

[22]– Cf. Maxime Du Camp, « La Charité privée à Paris, L’orphelinat des apprentis, » Revue des deux mondes, n° 3, 1er août 1883, p. 578-612, où cet écrivain réputé, comme de nombreux observateurs extérieurs, prédit la disparition complète de l’Auteuil historique. Sur cette organisation toujours implantée rue Jean-de-la-Fontaine, cf. https://www.apprentis-auteuil.org/

[23]– Boussard (voir Dugast et Parizet, Dictionnaire par Noms, vol. 1, p. 64-65), dont le bureau est enregistré au 26 rue Ribéra en 1888 et au 38 rue Ribéra en 1891, travaillait également pour l’administration des Postes et collaborait régulièrement au Moniteur des architectes. Ses immeubles d’habitation « protégés », rue Ribéra, 5 rue Dangeau, 76-78 avenue Mozart et 1 rue de l’Yvette, tous situés à proximité des deux dernières résidences de Guimard, font l’objet d’une évaluation concise mais compétente dans Protections patrimoniales, 16ème arrondissement (téléchargeable sur http://pluenligne.paris.fr/plu/sites-plu/site _statique_37/pages/page_783.html ). Les immeubles d’habitation du 8 ter rue La Fontaine, près du Castel Béranger, et du 64 rue La Fontaine, à côté de l’hôtel Mezzara de Guimard, sont des exemples étonnamment sobres de l’œuvre de Gustave Rives. Un architecte employé par le Département de la Seine, François-Albert Allain, résidait depuis longtemps au 6 rue La Fontaine. Il effectuait des petits travaux et concevait de petites structures à Auteuil, tâches auxquelles Guimard a également eu recours lorsque les autres sources de travail étaient limitées.

[24]– Élève de Victor Laloux et d’Anatole de Baudot, Richard habitait rue du Ranelagh depuis la fin des années 1890. L’hôtel particulier de 1906 qu’il a conçu avec Eugène Audiger au 40 rue Boileau pour le peintre Lucien Simon a subi des modifications importantes. Cf. Joachim Richard, notice biographique (Mathilde Dion), notice sur le fonds et sur l’architecte (Éric Furlan), Cité de l’Architecture, consulté le 22 novembre 2019, https://archiwebture.citedelarchitecture.fr/pdf/asso/FRAPN02_RICJO_BIO.pdf

[25]– Alphonse Gentil et Eugène Bourdet, eux aussi élèves de Laloux à l’École des Beaux-Arts, ont fondé en 1901 à Boulogne (dans une ancienne villa construite par Guimard), une entreprise de grès émaillé proposant des produits similaires à ceux de Bigot, dans une palette de couleurs plus restreinte.

[26]– Cette plaque a été volée puis, quelques années plus tard, donnée au musée d’Orsay.

[27]– Évoluant d’un style éclectique vers un Art nouveau mesuré, Deneu de Montbrun est l’auteur de plusieurs immeubles dans le quartier, notamment 32 rue La Fontaine (1905), 77 rue Boileau, 21 et 23 avenue Théophile-Gautier. Cf. F. Descouturelle, Les fontes ornementales de l’architecte Hector Guimard produites à la fonderie de Saint-Dizier, mémoire de Master II, sous la direction de J.-F. Belhoste, EPHE, 2015.

[28] Cf. Philippe Thiébaut, « Art nouveau et néo-impressionnisme, Les ateliers de Signac, » Revue d’art, n° 92, 1991, p. 72-78.

[29]. L’influence de Guimard sur Pierre Selmersheim, inscrit à l’École des Beaux-Arts dans les mêmes années et dont le frère cadet Tony était architecte d’intérieur et collaborateur de Charles Plumet, est visible dans les dessins de cheminée et de porche de maison de Selmersheim, publiés dans Victor Champier, Documents d’atelier : Art décoratif moderne, Paris, Librairie de la revue des arts décoratifs et industriels, 1898 ; et Champier, Modèles nouveaux pour les industries d’art, Paris, Librairie de la revue des arts décoratifs et industriels, 1899, dossier Selmersheim, Documentation, musée d’Orsay. La femme de Pierre Selmersheim, Jeanne, peintre, l’a quitté pour Signac.

[30]-Dans The Architectural Record, Mazade signa “A French Dining Room of the Upper Middle-Class Type,” juillet-septembre 1895, p. 33-34 ; “Sculpture as Applied to the External Decorations of Paris Houses,” octobre 1896, p. 134-43 ; “An ‘Art nouveau’ Edifice in Paris, L’immeuble Humbert de Romans, Hector Guimard, Architect,” mai 1902, p. 53-66 ; “Les Mairies de Paris,” avril 1898, p. 401-25 ; “Living in Paris on an Income of $3000 a Year,” part 1, avril 1903, p. 349-57, part 2, mai 1903, p. 423-32, part 3, juin 1903, p. 548-5424 .

[31]– Parce qu’elle est bordée d’arbres sur toute sa longueur, la « rue » Mozart fut renommée « avenue » Mozart en 1911.

[32]– Le Mozart Palace a été transformé en Monoprix.

[33] Voir Henri Sauvage 1873-1932. A.A.M. Bruxelles et S.A.D.G Paris, 1976, p.218.

[34]– Diplômé de l’École des Beaux-Arts en 1898, Herscher habitait près du Trocadéro, où se trouve son immeuble Art nouveau le plus connu et le plus orné, au 39 rue Scheffer.

[35]– Voir par exemple l’hôtel particulier de 1925 situé juste à côté de l’immeuble de Guimard, où les architectes Félix Dumail et Jean Hébrard, auteurs de belles cités-jardins contemporaines, ne semblent ne pas avoir été du tout inspirés par le style « néo-Gabriel » sur lequel leur client a dû insister.

[36]– Voir Barry Bergdoll « Signature vs. Standardization : Guimard and Prefabrication » Hector Guimard. Art Nouveau to Modernism, sous la direction de David A. Hanks, New Haven : Yale University Press, 2021, pp. 164-176

La patrimonialisation de l’œuvre d’Hector Guimard, Constitution des savoirs, reconnaissance et protection

Nous présentons dans cet article le résumé du mémoire de Master 1 Patrimoine et musées, qu’a récemment soutenu Mme Adèle Roussel à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sous la direction d’Éléonore Marantz. Elle nous avait contacté en février 2021 et, comme nous le faisons régulièrement pour des étudiants, nous l’avons renseignée en lui demandant de nous envoyer, le moment venu, le résumé de son mémoire.

Présentation du sujet de recherche

Si le corpus des réalisations architecturales d’Hector Guimard est parfaitement connu, si les recherches sur l’architecte se sont affinées et consolidées au cours des cinquante dernières années, Guimard peut être abordé sous l’angle de la redécouverte de son œuvre par une étude saisissant le chemin parcouru de la constitution des savoirs à la reconnaissance, des destructions aux protections, de la valorisation à la promotion. Ce travail tâche de comprendre par quels moyens l’architecture de Guimard, louée autant que rejetée, avant d’être mal aimée, détruite, s’est métamorphosée en « objet culturel », construisant histoire et conscience patrimoniale. Autrement dit, cette étude entend analyser le processus de patrimonialisation de l’œuvre d’Hector Guimard.

Pour saisir le passage d’un « Style Nouille »[1] à une « Architecture souriante »[2] et analyser convenablement le cas de Guimard, une organisation chrono-thématique de l’argumentation est apparue comme la plus appropriée. Les premiers défenseurs d’Hector Guimard et de son architecture font entendre leur voix dès les années 1960, une décennie paradoxale au cours de laquelle tout commence : dangers, réactions émotionnelles et protections patrimoniales. Une décennie au cours de laquelle tout se poursuit, entre désamour durable et démolitions architecturales. Les tentatives de patrimonialisation débutent doucement, mais leur évolution ne sera réellement palpable qu’à partir des années 1970. Dès lors, des progressions dynamiques et continuelles permises par les actions concrètes d’acteurs aux profils hétéroclites, bouillonnent pour enfin triompher dans les années 1990. C’est le résultat de nombreuses années de recherches historiques et de travaux sur l’architecte, appréciable à l’occasion de la première exposition monographique en France en 1992 qui commémore le cinquantième anniversaire de la disparition d’Hector Guimard. L’œuvre de l’architecte – ou plutôt l’œuvre du métropolitain – ne cesse de se diffuser massivement par l’image et suscite l’intérêt des voyageurs internationaux en lien avec un développement du tourisme culturel qui perçoivent les entrées du métro comme un symbole spécifiquement parisien.

Le Métro, encore et toujours mis en avant…

Station Chardon-Lagache. Photo F. Descouturelle

Résumé

Comment résumer la patrimonialisation de l’œuvre d’Hector Guimard ? Une histoire aussi riche que complexe dont l’analyse côtoie maints champs disciplinaires, autant politiques, économiques, que sociétaux. Une aventure parfois malheureuse et décevante, mais emplie d’espoir puis couronnée de belles victoires. C’est un récit sans conteste évolutif, d’abord notablement long à se mettre en place avec une légitimité périlleuse à s’imposer. Puis, une fois le processus enclenché, c’est promptement que les étapes se succèdent. Les regards changent, l’histoire du goût évolue, les actions se multiplient. L’étude de la patrimonialisation de l’œuvre de l’architecte commence dès les années 1960, décennie intéressante pour les manques de considération qui se heurtent aux premières initiatives personnelles. Cela s’engage avec un goût d’amertume pour l’architecture Art nouveau. Hâtivement, ce mouvement est rejeté, haï, méprisé et moqué. Ces réactions fortes et violentes sont contextuelles : l’Art nouveau était associé à la guerre et le désir de s’éloigner de tout ce qui était moderne se manifestait. Hector Guimard, tombé en désuétude par un concours de circonstances lié au manque d’archives et à une ignorance entretenue par une dispersion de ses collections, est lourdement détruit. Son œuvre subit les affres des cycles de démolitions dès la fin des années 1950. Cette décennie 1960 est le moment où ces actes sont jugés injustes et condamnables. La presse écrite devient alors le vecteur privilégié pour s’insurger, comme en témoigne la campagne lancée en vain pour la sauvegarde du Castel Henriette. C’est un moment où se cristallisent émotions et réactions collectives, symbolisant l’entrée de l’œuvre d’Hector Guimard dans la chaîne patrimoniale dont le mécanisme est analysé par la sociologue Nathalie Heinich[3]. Ce phénomène également observable à l’international, voit se déployer un cas similaire avec la Maison du Peuple de Victor Horta à Bruxelles, démolie en 1965. En parallèle se forme un premier collectif d’« Hectorologues », acteurs engagés dont la volonté de faire reconnaître l’œuvre de l’architecte est déterminée. L’année 1968 est marquée par l’exceptionnelle découverte de dessins constituant le fonds Guimard sous la houlette d’Alain Blondel et d’Yves Plantin, favorisant un pas de plus vers la connaissance. Du côté des politiques publiques, le temps est bien plus long. Une première liste de campagne thématique est dressée en 1963 à l’initiative d’André Malraux dans l’optique de valoriser des architectures représentatives des XIXe et XXe siècles. Le choix des édifices est délégué à la Commission des monuments modernes, créée à cet effet et dirigée par Maurice Besset et Ionel Schein. Par la suite, la Commission supérieure des monuments historiques octroie des mesures d’inscriptions au Castel Béranger, à l’hôtel particulier de Guimard et à la synagogue de la rue Pavée entre 1964 et 1965. Le milieu des années 1960 est aussi favorable pour une poignée d’entrées du métropolitain qui est inscrite à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques. Une notable étape quant à la reconnaissance de l’œuvre de l’architecte à l’échelle de l’État. Une phase qui, par ailleurs, s’inscrit dans une première extension de la notion de « patrimoine » qui est de l’ordre chronologique[4]. De l’Antiquité jusqu’aux ouvrages modernes en passant par le Moyen-Âge, la fourchette chronologique n’a cessé au fil du temps d’être plus ouverte. Enfin, cette décennie voit aussi se développer de nouvelles approches historiographiques parmi lesquelles le domaine culturel est davantage pris en compte.

L’histoire d’Hector Guimard et de son œuvre se construit et s’enrichit à partir des années 1970 et dans les décennies qui suivent. Ses réalisations atteignent une légitimité, leur esthétique est de nouveau progressivement appréciée s’inscrivant dans une évolution de l’histoire du goût. L’œuvre de l’architecte suscite curiosité et intérêt, son corpus se constitue, son histoire est explorée et contée par l’écriture, les travaux approfondis se multiplient et présentent régulièrement au grand jour de nouvelles découvertes. La première exposition consacrée exclusivement à Hector Guimard se tient au Museum of Modern Art en 1970. L’architecte – pas nécessairement plus connu à New-York qu’à Paris – avait déjà fait l’objet dans ce musée de plusieurs expositions thématiques depuis 1936. En 1971, l’exposition du MoMa est déplacée au musée des Arts Décoratifs de Paris, mais la forme demeure bien différente : les réalisations de l’architecte sont alors confondues avec celles d’autres créateurs. Plus tard, l’extension chronologique de la notion de patrimoine se poursuit et s’affirme avec la nouvelle campagne de protection de Michel Guy consacrée aux architectures du XIXe et du XXe siècle de manière élargie, entraînant cinq inscriptions pour Hector Guimard. La fin des années 1970 est marquée par l’importante campagne de protection de toutes les entrées Guimard du métropolitain : l’ensemble des ouvrages subsistants est inscrit par un arrêté collectif en 1978. Alors jusque-là considérées comme relevant davantage d’éléments de mobiliers urbains, les entrées du métropolitain font l’objet d’un nouvel intérêt allant de pair avec un autre élargissement de la notion de patrimoine, une extension catégorielle[5].

Dans les années 1980, l’intérêt à l’égard des réalisations d’Hector Guimard est grandissant, elles sont défendues par le modèle associatif, photographiées, immortalisées. Le patrimoine est au cœur de nombreuses initiatives, l’année 1980 est désignée « Année du Patrimoine ». La patrimonialisation d’Hector Guimard connaît un moment clé en 1992 pour plusieurs raisons. D’abord, la première exposition monographique sur l’architecte en France se tient au musée d’Orsay. Entre complexité et vision commune, l’exposition se veut différente de celles précédemment effectuées. C’est un moment où l’état des connaissances sur l’architecte est particulièrement avancé, traduisant d’un important contraste avec l’ignorance des décennies passées. Par ailleurs, l’année 1992 voit également l’octroi d’une mesure de classement intégral par décret le 31 juillet, celle du célèbre Castel Béranger. C’est une étape importante dans l’histoire de l’œuvre d’Hector Guimard souffrant néanmoins d’un manque de représentativité dans un musée qui lui serait dédié. Un manque de représentativité qui se ressent également dans la diffusion de son ensemble. En effet, les réalisations pour le métropolitain font l’objet d’une communication très privilégiée et sont massivement diffusées par l’image. Laissées à l’inspiration des illustrateurs ou mises en scène comme décor et photographiées pour des publicités, les entrées du métro sont associées à la capitale française. Les diffusions se font aussi matériellement car les entrées Guimard participent à différents échanges culturels entre la RATP et des compagnies de métro étrangères, contribuant à enrichir la connaissance d’une petite partie de l’œuvre de l’architecte à l’international.

Au fil du temps, les destinations touristiques sont de plus en plus nombreuses, et les voyageurs de plus en plus présents, cela devient un phénomène mondial. Le tourisme international naît au XXe siècle, il ne cesse d’être plus croissant depuis les années 1950 et explose dans les années 2000. Plusieurs types de tourisme vont même se dessiner, le tourisme culturel apparaît dès les années 1960, certainement en lien avec les préoccupations des institutions internationales telles que l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), l’UNESCO ou l’ICOMOS à l’égard des identités territoriales et culturelles des populations locales et de leurs interactions[6]. L’important développement du tourisme culturel va induire des valorisations patrimoniales de la part des territoires, le patrimoine devient donc progressivement une ressource exploitée par les acteurs locaux[7]. Aussi, le patrimoine a acquis une nouvelle finalité : celle de constituer un intérêt touristique à l’égal d’une industrie[8]. Cela va de pair avec la diffusion massive de l’image à l’échelle mondiale pour favoriser l’attrait et le désir des voyageurs en leur montrant par divers supports, les lieux ou objets emblématiques d’un site. La question de l’image est intéressante car elle participe de manière significative à la construction d’une patrimonialisation. La géographe Maria Gravari-Barbas expose en effet que « Les images sont au cœur du processus de patrimonialisation : la diffusion des images d’objets, monuments, sites ou paysages contribue à leur « mise en désir » et joue un rôle souvent décisif dans leur constitution en tant que patrimoines »[9]. Il semblerait que l’image purement touristique par la représentation d’objets entourant l’architecture d’Hector Guimard demeure assez fragile. Il existe une collection de diverses représentations touristiques de son œuvre à retrouver un peu partout dans la capitale, néanmoins, l’échelle de cette production n’atteint guère l’ampleur des monuments dits incontournables tels que la cathédrale Notre-Dame de Paris, l’Arc de Triomphe, la basilique du Sacré-Cœur, et moins encore la tour Eiffel qui tient la première place. Par ailleurs, il est incontestable que l’œuvre de l’architecte souffre à nouveau d’un manque de représentativité, les ouvrages ornant les entrées du métropolitain parisien constituant pratiquement l’exclusivité de l’image touristique. Cette image qui est véhiculée est celle d’une ambiance, d’une atmosphère liée à un Paris d’antan, un charme ancien connu et reconnu à l’international. L’ensemble de l’œuvre de l’architecte est encore restreint à ces réalisations, ne favorisant en rien la connaissance de l’intégralité de son travail.

Finalement, la patrimonialisation de l’œuvre de l’architecte s’est constituée à mesure que la notion de patrimoine s’est elle-même développée. Elle a suscité un intérêt massif et grandissant au fil des décennies, le nom d’Hector Guimard est aujourd’hui bien connu. Malgré tout, l’ensemble de son œuvre demeure associé et réduit aux seules entrées du métropolitain, mobilier urbain très familier aux yeux des Parisiens qui ont chaque jour l’habitude de les apercevoir ou de les franchir. Par ailleurs, l’état de toutes les protections au titre des monuments historiques existantes demeure notoirement insuffisant pour les réalisations d’Hector Guimard, la grande majorité étant des mesures d’inscriptions en façades-toitures uniquement. Aussi, il est possible de conclure que, d’une certaine manière, la patrimonialisation de l’œuvre d’Hector Guimard est toujours en construction et demeure pour l’heure inachevée.

Remerciements

Je tiens à remercier chaleureusement le Cercle Guimard, Frédéric Descouturelle, Alain Blondel et Laurent Sully Jaulmes pour le temps qu’ils m’ont consacré, pour les échanges fascinants et leur bienveillance. Un grand merci également à Agathe Bigand-Marion pour ses nombreux conseils, pour ses propos riches et passionnés qui furent tout à fait éclairants pour mes recherches.

Enfin, mes remerciements vont aussi naturellement à Monsieur François Loyer pour son précieux temps et ses connaissances qui furent essentielles pour nourrir mes réflexions et construire mon argumentation.

Adèle Roussel

Notes

[1] Expression méprisante qui a vu le jour dans les années trente et qui continue à être employée par les non-connaisseurs de ce style.

[2] Expression employée par des spécialistes de l’UNESCO pour qualifier positivement l’Art nouveau, « Architecture souriante » qui rappelle une esthétique de « joie de vivre » dans : Hans-Dieter Dyroff, « Architecture souriante » Projet international d’étude et d’action », Revue Museum international publiée par l’UNESCO, n°167, 1990, page 182.

[3] Nathalie Heinich, La fabrique du patrimoine : de la cathédrale à la petite cuillère, Paris, Maison des Sciences de l’Homme, 2009.

[4] Ibid., page 17.

[5] Ibid., page 18.

[6] Voir : Saskia Cousin, « Le « tourisme culturel », un lieu commun ambivalent. » Anthropologie et Sociétés, volume 30, numéro 2, 2006, pp. 153-173.

[7] Voir : Maria Gravari-Barbas, Sébastien Jacquot, Atlas mondial du tourisme et des loisirs, Du Grand Tour aux voyages low cost, Paris, Ed. Autrement, 2018, page 46.

[8] Voir : Robert Hewison, The Heritage Industry: Britain in a Climate of Decline, Londres, Methuen, 1987.

[9] Maria Gravari-Barbas (dir.), Le patrimoine mondial, mise en tourisme, mise en images, Paris, Ed. L’Harmattan, 2020, page 5.

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 mai 2021

En visio-conférence (Zoom), le Bureau étant réuni au Castel Béranger, à Paris dans le 16ème arrondissement, le 27 mai 2021 à 18 h. Lors de cette assemblée, 43 adhérents étaient présents en ligne.

Ordre du jour

- Communication du rapport moral et d’activités du Président.

- Approbation des comptes et du budget.

- Renouvellement des membres du Conseil d’administration.

- Participation du Cercle Guimard à l’appel d’offres public portant sur l’Hôtel Mezzara et à la création du musée Guimard.

- Projets en cours.

- Questions diverses.

Élection du bureau du Conseil d’Administration du Cercle Guimard

À la suite de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 mai 2021, le Conseil d’Administration s’est immédiatement réuni et a reconduit les membres du bureau.

Protéger le patrimoine Art nouveau parisien : initiatives et réseaux dans l’entre-deux-guerres

Les années 1960 constituent une période déterminante pour la sauvegarde du patrimoine Art nouveau vieux de plus d’un demi-siècle. C’est à cette époque que les premières constructions de ce mouvement sont protégées au titre des monuments historiques. Si l’historiographie a déjà mis en lumière l’action des surréalistes dans la redécouverte du patrimoine art nouveau dans les années 1930[1], l’entre-deux-guerres est une période où se multiplient aussi les tentatives d’identification et de préservation. C’est tout un réseau d’historiens, de critiques d’art et d’architectes qui se mobilise afin de tenter la sauvegarde de ce patrimoine encore méprisé, révélant ainsi une conscience patrimoniale précoce.

Louis Bonnier au Casier archéologique : une démarche pionnière

L’inventaire patrimonial parisien entrepris par le Casier archéologique à partir de 1916 marque le premier moment de la protection du patrimoine architectural Art nouveau. Le Casier archéologique, créé à l’initiative de l’architecte Louis Bonnier et de l’historien Marcel Poëte, est rattaché à la Commission du Vieux Paris.

Portrait de Louis Bonnier par Théo Van Rysselberghe, in Bernard Marey, Louis Bonnier 1856-1946, éditions Mardaga, 1988.

Il s’agit d’une démarche pionnière d’inventaire exhaustif des richesses patrimoniales, archéologiques et artistiques de la Ville de Paris[2]. L’enregistrement au casier ne constitue pas une servitude légale bien que Louis Bonnier tente d’intégrer le Casier aux procédures d’autorisation de travaux gérées par les services de la Ville de Paris. Le Casier ne se donne pas de limites chronologiques et enregistre alors des édifices très récents. Ce sont plusieurs immeubles d’Hector Guimard, de Jules Lavirotte et de Charles Plumet qui sont ainsi sélectionnés. D’Hector Guimard, on peut citer le Castel Béranger[3] du 14 rue La Fontaine, la synagogue du 10 rue Pavée[4] et le lot d’immeubles des rues Agar, Gros et La Fontaine[5] ainsi que deux entrées du métropolitain[6]. De Lavirotte, sont enregistrées l’immeuble du 29 avenue Rapp[7], l’immeuble du 23 avenue de Messine[8] et l’hôtel particulier du 12 rue Sédillot[9]. Enfin, le Casier ne désigne pas moins de six constructions de Charles Plumet[10].

23 avenue de Messine, hôtel particulier Noël, 1906-1908, architecte Jules Lavirotte. Le bâtiment sera surélevé ultérieurement. L’Architecture au XXe siècle, IIIe série, pl. 21. coll. part.

Il s’agit d’un acte d’identification précurseur alors que les édifices considérés ont seulement une vingtaine d’années d’ancienneté. Ce choix paraît d’autant plus audacieux qu’à cette époque de l’immédiat après-guerre, l’Art nouveau connait un important discrédit. La critique raille la profusion ornementale et les courbes considérées comme « bizarres » du « Modern style ». De plus, on l’associe alors de façon récurrente avec l’art allemand, ce qui achève de jeter l’opprobre sur ce style que seuls quelques historiens et critiques d’art tels qu’Emile Bayard[11] trouvent à défendre. Cependant, la plaidoirie en faveur de l’Art nouveau ne se fait à l’époque jamais sans un « mais ». Fallait-il alors que les contacts entre le Bureau du Casier et les architectes soient forts pour qu’une initiative de ce type soit engagée. Lui-même représentant de l’Art nouveau parisien, Bonnier mène une carrière officielle dans les services d’architecture de la Ville de Paris. Personnalité installée dans le milieu artistique et sur la scène architecturale, il a été membre du jury de l’Exposition Universelle de 1900 et, de plus, a été l’architecte de la transformation de l’incontournable galerie L’Art nouveau de Siegfried Bing en 1895. En 1922, tout comme son ami Charles Plumet, il est membre fondateur de la Société des Architectes Modernes dont Hector Guimard est vice-président.

26 février 1938- Le rapport de Charles Fegdal (1880-1944) à la Commission du Vieux Paris

Cette entreprise de préservation ne restera pas vaine. C’est encore à la Commission du Vieux Paris que l’on doit, une quinzaine d’années plus tard, de réaliser un pas de plus dans la conservation de l’architecture 1900. Lors de la séance du 26 février 1938, l’historien et critique d’art Charles Fegdal-Mascaux présente à la Commission du Vieux Paris un rapport intitulé « Valeur historique et conservation de vestiges architecturaux et décoratifs de la période 1890-1910 (Art 1900)[12] ». Il rappelle que « l’histoire et la beauté ne s’arrêtent pas à 1910, pas plus qu’elles ne s’arrêtent au 19ème siècle, pas plus qu’elles ne s’arrêtent à hier et à aujourd’hui. Et c’est avec raison que la Commission du Vieux Paris a été créée dans le but de sauvegarder le passé, sans désignation précise de date. ». Défendant alors ce qu’il considère être le devoir de la Commission, née précisément « au moment où venait de surgir un art résolument neuf, un art qui — pour compliqué et boursoufflé qu’il ait d’abord pu paraître — doit cependant prendre date dans l’histoire générale de l’art français, spécialement dans l’histoire de l’architecture à Paris[13] ».

Une étape décisive pour l’hôtel Mezzara et le projet de musée Guimard

L’appel d’offres pour l’hôtel Mezzara vient d’être publié. Le 4 mars, l’État a proposé un bail emphytéotique administratif de valorisation, ouvert à tout candidat français ou étranger. La durée du bail est fixée à 50 ans.

Dès l’automne 2015, le Cercle Guimard s’était mobilisé : il agit depuis lors pour que cet hôtel particulier Art nouveau de l’ouest parisien accueille un musée dédié à l’œuvre d’Hector Guimard. Depuis 2018, ce projet est porté par un investisseur privé, passionné, à même de relever cet enjeu culturel en partenariat avec le Cercle.

Les contacts nationaux et internationaux ainsi que les nombreux encouragements reçus ces dernières années ont assis notre ambition.

Notre équipe est naturellement et logiquement candidate.

Albert Adès, un écrivain égyptien juif francophone dans l’entourage d’Hector et d’Adeline Guimard

Cette recherche est une contribution à l’histoire de la tombe d’Albert Adès, dont l’architecte a été Hector Guimard et le statuaire Georges-Clément de Swiecinski. Outre les nouvelles informations que je souhaite apporter au lecteur, je cherche à unir le travail d’architecte d’Hector Guimard à celui de portraitiste de son épouse Adeline. C’est pourquoi je restitue les noms de personnages importants du temps d’Adès, bien qu’ils soient oubliés aujourd’hui.

Portrait d’Albert Adès par lui-même, in Adès, Edmone, Adès chez Bergson, 1949.

Si le seul portrait d’Adès qui figure dans la présente recherche a été dessiné par lui-même, Adeline Oppenheim-Guimard a effectué trois portraits qui ont trait à l’entourage d’Adès : celui d’Inès, l’épouse d’Adès[1] ; celui du cardinal Dubois[2] qui a présidé une réunion officielle entre la France et l’Égypte et cela en présence de Paul Léon,[3] directeur des beaux-arts en 1921.

Tombe d’Albert Adès au cimetière du Montparnasse. Photo Olivier Pons.

L’histoire de la tombe d’Albert Adès a déjà été écrite à deux reprises par Georges Vigne, d’une part dans son livre sur Hector Guimard[4] et, d’autre part, sur le site du Cercle Guimard en date du 14 novembre 2012. Dans ce second article, Vigne a donné une description de la tombe sur laquelle je ne reviendrai pas et a par ailleurs bien retracé la collaboration du sculpteur de la tombe, Georges-Clément de Swiecinski. Selon lui, la relation entre Swiecinski et Adès serait double : elle dériverait d’une fréquentation commune des milieux littéraires du Paris d’alors ou bien du fait qu’il ait connu de Swiecinski (dont le premier métier était chirurgien) en raison de son état de santé fragile. Par ailleurs, pour ce qui est du buste de la tombe d’Adès au cimetière du Montparnasse en 1922, Vigne suppose qu’il pourrait s’agir d’une réplique en pierre d’un premier buste préexistant, en plâtre ou en céramique. Je n’ai d’argument ni pour justifier, ni pour contredire ce point de vue.

Le buste d’Albert Adès par de Swiecinski sur sa tombe au cimetière du Montparnasse. Photo Olivier Pons.

Je ne traiterai donc que des relations personnelles ou professionnelles entre Adès et tous ceux qui, outre Guimard et de Swiecinski, ont permis qu’une tombe soit érigée en sa mémoire. C’est une façon de leur rendre hommage et de rappeler le rôle de la francophonie en Égypte au XIXe siècle. Le co-auteur et beau-frère d’Adès, Albert Josipovici, ainsi que les siens, feront nécessairement partie de ce tableau, bien qu’il n’ait pas été impliqué dans la réalisation de la tombe d’Adès.

Albert Adès, un écrivain égyptien francophone demeurant dans le XVIe arrondissement à Paris

Albert Adès et Albert Josipovici sont connus pour avoir co-signé en France deux romans : le premier Les Inquiets en 1914 sous le pseudonyme de A. I. Theix et le second Le livre de Goha le simple en 1919 sous leurs deux noms.

Couverture de Goha le simple, éditions Calmann Lévy, 1919. Source Gallica.

À mes yeux, ces deux auteurs font partie d’un groupe d’intellectuels plurilingues juifs qui ont adopté la France, et particulièrement Paris, comme terre d’élection et, surtout, le français comme moyen d’expression, contre l’anglais qui était alors aussi en usage en Égypte.[5]

Pour justifier mon point de vue, je me fonde sur la liste des personnalités qui ont assisté à l’hommage rendu à Adès au cimetière du Montparnasse, deux ans après son décès et sur l’amitié qu’Adès a entretenu avec le philosophe Henri Bergson. Edmone Adès, la fille d’Albert, a fait connaître au public quelques aspects de cette relation dans un petit recueil paru en 1949.[6]

Pour ce qui est du choix du sculpteur du buste de la tombe d’Adès, Georges-Clément de Swiecinski, je crois qu’il peut s’expliquer par la relation entre de Swiecinski et Albert Josipovici : de Swiecinski était médecin et chirurgien, tout comme le père de Josipovici et tous deux étaient roumains : ils exerçaient à Paris dans les années 1910-1930. À la mort d’Adès, Josipovici, qui avait été le secrétaire de Lazare Weiller,[7] a donc très probablement suggéré à ce dernier le nom du sculpteur qu’il connaissait.

Quant au choix d’Hector Guimard comme concepteur de la tombe d’Adès, on peut, comme Vigne, poser que Guimard et Adès ne se connaissaient pas. Mais je proposerai plutôt une hypothèse inverse : les Guimard et les Adès pouvaient se connaître car les Adès résidaient au 21 rue La Fontaine, dans le groupe d’immeubles construit par Guimard, dans les rue Gros, La Fontaine et Agar par l’entremise de la Société générale de constructions modernes. C’est en effet à cette dernière adresse que la fille des Adès, Edmone, est née le 29 août 1916.[8] Par ailleurs entre 1915 et 1917 Guimard avait créé un Comité d’étude et de propagande pour l’État-Pax dont le siège se trouvait 7 rue Agar, à quelques pas du domicile des Adès. Cette association militait pour la création d’un organisme international judiciaire, militaire et financier, l’État-Pax, dont le but était d’assurer la sécurité des peuples. Plus tard en 1920, Guimard était trésorier d’une fédération qui regroupait huit associations, dont l’État-Pax, pour organiser une société des nations.[9] Les Adès ne pouvaient donc manquer de savoir qui était l’architecte de l’immeuble qu’ils habitaient, puisque Guimard était très présent dans le quartier.

L’immeuble du 21 rue Lafontaine en cours de finition. Tirage photographique collé sur un papier cartonné. Bibliothèque du musée des Arts Décoratifs, don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent-Sully Jaulmes.

Par ailleurs, Adeline Oppenheim-Guimard entretenait une relation professionnelle avec les Adès, puisqu’elle a réalisé en 1919, à partir d’une photographie, un portrait d’Inès Heffès-Adès, l’épouse d’Albert, qui se trouvait alors en Égypte. Ce portrait a beaucoup plu à Albert, qui écrit à Adeline le 10 juillet 1919 :

« Si vous permettez à un cubiste d’approcher votre art tout en finesse et d’en parler, je vous ferai cet aveu, chère Madame, aux doigts magiques : vous m’avez rappelé que j’avais une femme charmante – et maintenant, je ne l’oublierai plus ! C’est vous dire à quel point m’est chère votre œuvre vivante et harmonieuse. Je vous en remercie de tout cœur ».[10]

Ce portrait sera exposé entre le 12 et 27 janvier 1922, dans les Galeries Lewis and Simmons, 22 place Vendôme à Paris, par Adeline Oppenheim-Guimard sous le numéro 2.

Photographie de la couverture du livret de l’exposition d’Adeline, Galeries Lewis and Simmons en 1922. New York Public Library. Photo auteure.

Donc à la mort d’Adès en 1921, Josipovici savait qui contacter pour lancer une souscription : son ancien employeur, le riche industriel et mécène Lazare Weiller. Par ailleurs, le nom d’Hector Guimard était connu par le couple Adès, tandis que celui d’Adeline l’était plus particulièrement par l’épouse d’Adès en tant que portraitiste et que voisine.

Avant de décrire le cercle des amis d’Albert Adès qui ont permis l’érection de la tombe au cimetière du Montparnasse, je donnerai quelques indications biographiques sur Adès et son co-auteur Josipovici ainsi que sur leurs couples.

Biographies familiales et littéraires d’Albert Adès et d’Albert Josipovici

Outre leur complicité en tant qu’auteurs et amoureux de la littérature, Adès et Josipovici ont partagé une autre complicité. Ils ont épousé deux sœurs : Inès et Yvonne. Les deux couples cohabitaient à Triel-sur-Seine entre 1914 et 1919. Les deux sœurs avaient des goûts différents : Inès aimait l’Égypte tandis que Yvonne préférait l’Europe.

Albert Adès (11/2/1893 – 18/4/1921) et Inès Heffès (1893 – 28/1/1931)

Albert Siaho Adès était un écrivain égyptien, fils du banquier Siaho Adès,[11] qui avait épousé Hélène de Picciotto, une jeune fille issue d’une famille juive de quatorze enfants, très riche et influente au Caire et à Alexandrie. Adès aurait aimé être peintre,[12] tout comme son cousin Jules (Josiah V.) Adès, mais son père l’a contraint à étudier le droit. Hélène, la mère d’Albert, très francophile, a longtemps vécu à Paris, où elle est décédée. Après la mort de son fils à la villa Gil Blas à Arcachon en 1921, elle maintiendra des contacts avec le peintre Emmanuel Gondouin (1883 – 1934),[13] qui était un ami de son fils, et publiera quelques pages sur Albert.

Figurent ci-dessous les relations familiales entre Albert et son épouse Inès : à gauche la famille d’Adès,[14] à droite la famille de son épouse.[15]

Inès et Albert se marient vers 1914, probablement en Égypte. Albert décède d’une maladie rare le 18 avril 1921 à Arcachon[16], où ses médecins l’avaient envoyé. Il y est vraisemblablement enterré de façon provisoire puisque son inhumation au cimetière du Montaparnasse ne s’est faite que le 5 septembre 1921[17]. Après le décès d’Albert Adès, Inès Heffès-Adès épouse en secondes noces le 29 décembre 1929 Walter Max Kraus, un médecin américain, qui s’occupait des maladies nerveuses et mentales, de l’encéphalite léthargique et de la sclérose en plaques. Il était connu tant à Paris qu’à New York. Inès décède à 38 ans en 1931, place Possoz dans le XVIe arrondissement à Paris, deux ans après son remariage. Elle est inhumée au cimetière du Montparnasse à côté de son premier époux.

Albert Josipovici (7/12/1892 – 8/12/1932) et Yvonne Heffès

Albert Josipovici vers 1914. Photo internet. Droits réservés.

Albert Josipovici a été envoyé adolescent en France pour y effectuer ses études secondaires comme pensionnaire à Melun. Il est rentré ensuite au Caire pour suivre des études de droit à la Faculté française d’Égypte, où il a rencontré Albert Adès et son cousin Jules Adès.[18] Le père d’Albert Josipovici – le Dr Sando Josipovici – était le médecin de la famille Adès. Albert Josipovici a épousé Yvonne Heffès en 1911. En 1926 il habitait 94 avenue Mozart à Paris. Rattaché au corps diplomatique d’Égypte, il était Secrétaire délégué aux affaires commerciales. En 1928 il a publié Le beau Saïd, roman qui met en scène deux frères de façon un peu binaire. Il a appartenu à L’Association littéraire et artistique internationale, fondée en 1878 par Victor Hugo, et a participé à son congrès qui s’est tenu au Caire en 1929. Avant sa mort, en décembre 1932, il préparait David chez les chrétiens, roman qui décrit la réaction d’un juif[19] parmi les chrétiens, surtout par rapport aux protestants. Le fils d’Albert et d’Yvonne Josipovici, Jean (François) Josipovici,[20] est né en 1914 à Triel-sur-Seine dans les Yvelines, au 252-254 rue Paul Doumer (à l’époque Grand Rue), où les deux couples occupaient une grande maison, lors de la rédaction de Goha le simple. À Triel, Josipovici et Adès étaient les voisins proches de l’écrivain Octave Mirbeau à Cheverchemont.[21] Ils lui apportèrent le manuscrit qui fut remanié grâce à lui. La grandiloquence en fut réduite, le style épuré et plus efficace. Mirbeau écrira : « Je n’ai compris l’Orient, je ne l’ai vécu que le jour où j’ai lu Goha le Simple ». Entre Adès et les époux Mirbeau une grande amitié s’est alors développée, amitié qui perdurera entre Mme Mirbeau et Albert Adès au-delà du décès d’Octave Mirbeau en 1917.[22]

Portrait d’Octave Mirbeau, peint en 1919 (après le décès de Mirbeau) par Emmanuel Gondouin. Musée Caranavalet. Source Wikimedia Commons.

Adès et ses amitiés littéraires : un comité de soutien pour sa tombe

Si Adès, tout comme le couple Guimard, habitait le quartier d’Auteuil, les milieux qu’ils fréquentaient ne se recoupaient pas du tout. Ci-dessous je décrirai les activités littéraires des camarades d’Adès : celles-ci ne sont pas partagées par l’architecte. J’en conclus que la relation de voisinage entre les Adès et les Guimard s’est renforcée par l’intermédiaire d’Adeline Guimard, portraitiste de Mme Adès en 1919.

Après l’écriture de Goha le simple, la cohabitation et la collaboration entre les deux auteurs s’est rompue. Ceci explique pourquoi lors de la mort prématurée d’Adès, le nom de Josipovici ne lui est plus associé. Huit mois après le décès d’Albert, un comité de soutien composé de cinq auteurs et d’un éminent industriel s’est établi à l’extrême fin de l’année 1921. C’est ce comité qui rendra possible à Paris l’érection d’un monument funéraire en l’honneur du défunt. Il était composé de Marcel Berger, André Obey, Denys Amiel, Adolphe Orna, Chekri Ganem et de Lazare Weiller. Nous apportons ci-dessous quelques informations à leurs propos.

À Auteuil, un groupe d’écrivains qui se nommait Le Canard Sauvage,[23] se rencontrait et collaborait à la rédaction d’articles, de pièces de théâtre ou de romans. Y participaient, en particulier, Marcel Berger, agrégé de lettres, qui dans l’Écho Sioniste informait du décès d’Adès.

Marcel Berger (1885 – 1966) pratiquait des activités sportives avec son ami André Obey (8/5/1892 – 11/4/1975) auteur dramatique, qui deviendra Administrateur général de la Comédie Française (1945 – 1947). Ensemble, ils ont publié une collection de romans dirigée par Colette (Colette Willy ou Colette de Jouvenel) et ont terminé le roman inachevé d’Adès Un roi tout nu. Leur addition au travail d’Adès sera plutôt mal accueillie par la critique.[24] Obey était un ami du peintre Emmanuel Gondouin.[25]

L’Écho sioniste du 1er janvier 1922 a fourni un aperçu vivant de la relation Berger-Adès. Berger y a mentionné leur voisinage dans le XVIe arrondissement avec leurs enfants du même âge (trois ans). Berger ajoutait qu’Adès « n’avait pas craint d’abandonner la situation solide que ses autres qualités éminentes lui avaient valu d’obtenir ; choix qui l’aiguillait vers la route certainement la plus pénible, celle où lutte et peine aujourd’hui tout artiste respectueux de son art, aura hâté peut-être sa fin… Le ton impérieux des médecins l’envoyant à Arcachon nous avait donné à penser ; depuis lors nous étions sans nouvelles… ». Dans la revue Correspondance d’Orient du 30 avril 1921, Berger écrivait à propos de Le livre de Goha le Simple :

« Ce fut un événement dans Paris. Les connaisseurs admirèrent, la trame d’un style souple et robuste, et l’ironie, la poésie, la philosophie se mêlant pour faire de cette fresque orientale comme un de ces divins miroirs où l’humanité de tous les temps vient, contempler ses mille visages. Le grand public était sensible au puissant jaillissement de vie dont, se gonflait toute l’œuvre, aux aspects nerveusement sensuels ou finement mélancoliques de conte, où des élans épiques se résolvaient volontairement en des naïvetés de fabliau. »

Denys Amiel (1884 – 1977) auteur de théâtre, vice-président de la Société des auteurs dramatiques (dans les années 1930) a signé une pièce à succès en collaboration avec Obey, La Souriante Madame Beudet, qui est entrée au répertoire de la Comédie Française. Tout comme Berger, Amiel résidait dans le XVIe arrondissement. Engagé volontaire, il a fondé une revue française à New York (1917-1919) et a dirigé l’hôpital des aveugles de guerre franco-américain, 14 rue Daru. En 1932, le théâtre de l’Odéon a présenté l’une de ses pièces L’âge de fer.

Adolphe Ornac (1882 – 1925), qui écrivait aussi sous le pseudonyme féminin d’Élizabeth Strauss, était un auteur de pièces de théâtre né en Roumanie à Galatz sur le Danube. Auteur juif polyglotte, Ornac est mort à 43 ans, au moment où il allait acquérir la nationalité française. En 1924 une pièce de théâtre de sa composition Mademoiselle Le feu a été jouée au Théâtre de l’Odéon. Il a co-écrit avec Mattei Rousseau, La maison d’Israël, une pièce traitant des pogroms en Russie. Cette pièce sera jouée en 1933 au Théâtre de la Renaissance en réaction aux persécutions nazies contre les juifs.

Chekri (Ibn Ibrahim) Ganem (1861 – 1929) était un écrivain libanais et un poète d’expression française en lutte contre la domination ottomane. Il résidait dans le XVIe arrondissement. Il est décédé à Antibes, peu après sa nomination au grade de commandeur de la Légion d’honneur à l’âge de 68 ans. Avec Georges Samné, il codirigeait la revue Correspondance d’Orient (politique, économique et financière). En 1910, Maurice Ravel a composé la musique de la pièce de Ganem, intitulée Antar, [26] qui décrit les exploits d’un poète arabe du XIIe siècle.

Coupure du journal Excelsior du 29 avril 1923. Source Gallica.

Le sculpteur de la tombe d’Adès : Georges-Clément de Swiecinsky (1878 – 1958)

Le sculpteur Georges-Clément de Swiecinski (Radautz Bukovine, Roumanie, 5 mai 1878 – Guéthary, 17 janvier 1958) a été choisi pour collaborer avec Hector Guimard pour effectuer un buste d’Adès. Ce choix qui est arrêté à la fin de 1921 revient très probablement à Albert Josipovici. Le père de ce dernier, médecin d’origine roumaine était à la fois le confrère et le compatriote de de Swiecinski dont la première carrière à Paris était aussi celle d’un médecin/chirurgien passionné de sculpture dès les années 1910.

Georges-Clément de Swiecinski. Photo musée de Guéthary. Droits réservés.

Le comte Georges-Clément de Swiecinski a effectué ses études de médecine et de chirurgie en Roumanie à Iasi. Il a été interne des Hôpitaux de Paris en 1902 et a soutenu une thèse sur l’hystérectomie en 1909. C’est au laboratoire d’anatomie des hôpitaux de Paris, où il dessinait et moulait des corps, qu’est née sa vocation de sculpteur. En 1912, en même temps qu’il exerçait la médecine au 22 boulevard Raspail, il a occupé un atelier de sculpteur dans la villa Brune où étaient installés d’autres artistes qui deviendront très connus (Brancusi, Lipchitz, Zadkine…). Pendant la première guerre mondiale, il s’est engagé volontairement comme chirurgien auxiliaire attaché aux ambulances. En 1919, à Guéthary où il séjournait à l’hôtel, le romancier et poète Paul-Jean Toulet l’a encouragé à sculpter à la carrière de pierre Sarrailh. Dès 1920 il a exposé ses sculptures à Paris à la galerie Brunner, rue Royale, dont des bas-reliefs du Ramayana. La même année, il a exposé une très remarquée Jeune fille basque en taille directe, c’est-à-dire sans esquisse, sans maquette, ni modèle préalable.

La villa Lekautz-baïta de Swiecinsky à Guéthary. Bulletin municipal de Guéthary, 2016, hors-série. Photo internet. Droits réservés.

En 1922, il s’est installé en tant que sculpteur dans sa villa Lekautz-baïta (ce qui signifie « lieu froid ») au pays basque à Guéthary, au bord d’une falaise. Naturalisé français en 1923, il a épousé Marie Clémence Dominici, une Corse, veuve du comte de Sesmaisons. Outre la sculpture, il s’est aussi fait connaître pour ses terres cuites, ses bronzes, ses marbres et ses céramiques.

Le couple de Swiecinsky avec le poète Francis Jammes à Guéthary en 1932. Fonds Association F. Jammes Orthez. Droits réservés.

Plusieurs de ses œuvres se trouvent aux musées de Pau et de Guéthary. Il a fait don de ses œuvres (sculptures et céramiques) à la villa Saraleguinea, devenue le très joli musée de Guéthary, au sein du parc André Narbaïts. Après avoir été évincé au profit de sculpteurs locaux pour des commandes publiques et après le décès de son épouse en 1956, il est décédé le 17 janvier 1958, presque aveugle et sans ressources, à l’hôtel Guruzia. Une sépulture a été offerte par la mairie, puis laissée à l’abandon. Le musée de Guéthary (http://musee.guethary.free.fr/sa_vie.htm) présente agréablement la vie et l’œuvre de cet artiste encore aujourd’hui méconnu[27].

La tombe d’Albert Adès : le comité d’honneur et la souscription

Le journal Le Radical du 20 décembre 1921 nous apprend qu’un monument funéraire en l’honneur d’Adès sera érigé grâce à une souscription :

« L’architecte Hector Guimard et le sculpteur G.-C. de Swiecinsky ont composé le monument qui sera érigé au cimetière du Montparnasse. Les souscriptions sont reçues à Paris chez le trésorier M. Fernand Braun, 5 avenue de l’Opéra ».

Cette annonce nous permet de conclure que l’épouse d’Adès, sans profession et en charge d’une petite fille de deux ans, n’était pas en mesure de financer la construction d’une sépulture sortant de l’ordinaire au cimetière du Montparnasse. Quant au comité d’honneur qui lance la souscription, il comprend neuf membres qui sont : Mme Octave Mirbeau, Henri Bergson, Chekri Ganem, Gustave Geffroy, Maurice Maeterlinck, Pierre Mille, Claude Monet, Camille Saint Saëns, Lazare Weiller. Voici ci-dessous quelques indications qui nous permettent de situer les neuf membres de ce comité.

Le trésorier Fernand Braun (Alexandrie, 13/05/1882 – Paris, 22/09/1968)[28] était un juriste international, qui est né et a travaillé en Égypte, tout d’abord comme directeur d’une revue littéraire à Alexandrie, puis en tant qu’avocat à la cour d’appel mixte d’Égypte, ainsi qu’à New York et à Paris. Sa mère était alsacienne et son père bijoutier. Farouche défenseur de la langue française en Égypte, il a fondé et dirigé, entre autres, la Nouvelle revue d’Égypte ainsi que La Revue d’Égypte et d’Orient (1900-1914) dans laquelle il demande l’appui de tous les francophiles et celui de la France pour l’enseignement du français — appel qui ne trouvera aucun écho concret.

Nouvelle revue d’Égypte, février 1904. Le poème lyrique de Camille Saint-Saëns figure en première ligne. Photo internet. Droits réservés.