Author: f.descouturelle

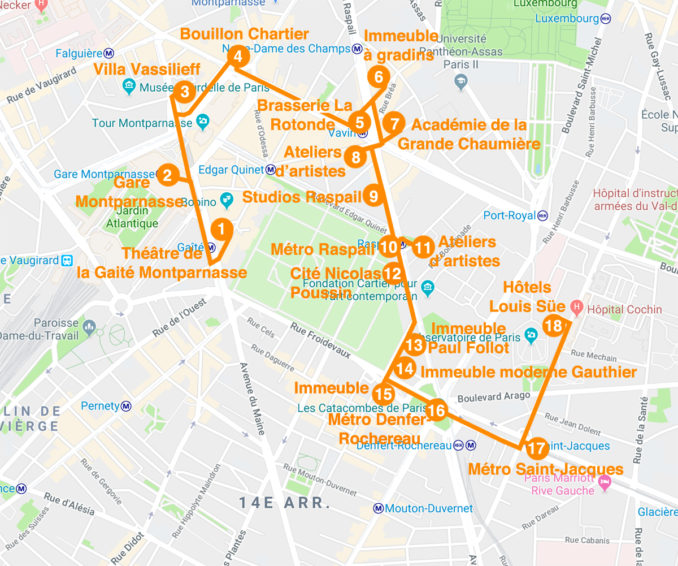

Visites guidées, un nouveau parcours : Montparnasse 1900 et l’architecture d’ateliers d’artistes

Cette visite propose une plongée au coeur des années folles à Montparnasse. Grâce à l’attrait exercé par ce quartier de Paris sur des artistes venus du monde entier au début du 20ème siècle, de nombreux ateliers d’artistes y ont vu le jour. Ce type de construction sera l’occasion d’apprécier l’évolution de l’architecture européenne et internationale entre 1900 et la période de l’entre-deux-guerres. Nous débuterons la visite aux abords de la gare de Montparnasse et de ses théâtres et cafés d’époque, pour terminer Boulevard Raspail et Rue Cassini à la découverte d’ateliers modernes.

Durée : environ 2h, sous la conduite d’Emilie Dominey

.

Pour réserver :

Merci de cliquer sur l’horaire qui vous convient :

| Date / Heure | Événement | Places disponibles |

|---|---|---|

| sam 26/04/2025 / 10:00 | Visite guidée "Guimard et le métro" | 18 |

| sam 24/05/2025 / 10:00 | Visite guidée "Paris et l’architecture du commerce : des galeries aux grands magasins" | 16 |

Les écussons du métro en vente : originaux ou copies ?

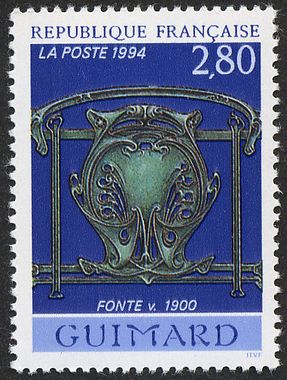

L’écusson conçu par Guimard en 1900 pour les balustrades du métro est essentiellement décoratif. D’un point de vue fonctionnel, tout au plus obstrue-t-il l’espace entre les potelets, empêchant ainsi le passant de moins d’un mètre de tomber dans la trémie. Au fil de la réhabilitation de l’Art nouveau, il est devenu une icône qui suffit à symboliser l’œuvre de Guimard, mais aussi le métro de Paris et parfois — par extension — la ville elle-même.

Il a même eu droit en 1994 à un timbre à son effigie, à une époque où la timbrophilie n’admettait pas la complète libéralisation/privatisation de son contenu graphique qui a cours depuis peu.

Cette popularité qui est évidemment due à sa réussite esthétique a logiquement entraîné un fort désir de possession, lequel a mathématiquement provoqué une énorme valorisation de ces 28,5 kilos de fonte. Facturé 30 F-or pièce à la CMP par la fonderie du Val d’Osne en 1900, l’écusson de Guimard peut, à l’heure actuelle, au gré des ventes, passer de 1000 à plusieurs milliers d’euros (en fonction de critères parfois mystérieux).

Mais d’où proviennent ces éléments du métro de Guimard ? Théoriquement, ils ne devraient pouvoir ni s’acheter ni se vendre.

Après des décennies de démontages des entourages, essentiellement motivés par des modifications de la voirie en surface ou du réseau en sous-sol, la RATP a, vers 1960, froidement envisagé leur disparition complète en invoquant un coût d’entretien trop important. Certains entourages ont alors été offerts à trois musées (MoMA de New York en 1958, Staatliches Museum für Angewandte Kunst de Munich en 1960, musée national d’Art moderne de Paris en 1961). En outre, à part l’entourage complet officiellement offert au métro de Montréal en 1966, il est à peu près certain que plusieurs fragments d’entourages ont été dispersés dans la nature à cette époque.

Page du journal pour jeunes Âmes Vaillantes, n° 5 du 2 février 1961 annonçant la mise en vente des entourages, édicules et même du pavillon de la place de la Bastille (coll. part.). L’information est bien sûr inexacte mais est contemporaine d’une période de flottement à la RATP quant à la destination de certains ouvrages Guimard.

Cependant, la RATP n’a jamais officiellement vendu à des particuliers tout ou partie de ses entourages supprimés au fils des années. Les pièces issues des démontages étaient au contraire censées être conservées et stockées pour pouvoir être réutilisées en remplacement d’éléments cassés sur les entourages encore en place sur la voirie. Cependant, la faiblesse de l’âme humaine jointe à l’appât du gain ont provoqué une certaine « évaporation » dans les réserves de la RATP. Tout possesseur d’un fragment du métro peut donc se persuader qu’il est le nème receleur d’un objet qui n’aurait pas dû quitter ces réserves et s’offrir le délicieux frisson de se considérer comme un hors-la-loi. À peu de risques d’ailleurs car, à notre connaissance, la RATP n’a jamais entrepris d’actions sérieuses contre les multiples ventes d’éléments du métro de Guimard qui se déroulent au grand jour dans les maisons de vente les plus réputées de Paris et du monde extérieur depuis des décennies.

Ancien (et authentique) écusson du métro transformé en objet de décoration. Peinture moderne.

Les écussons sont les éléments les plus couramment vendus, sans doute en raison de leur forme finie et indépendante qui leur confère un statut d’œuvre sculpturale. Mais on trouve aussi parfois des « cartouches » qui remplissent le même rôle structurel que les écussons sur les entourages secondaires.

Cartouche d’entourage secondaire en vente aux puces de Saint-Ouen, marché Biron, en 2015. La fonte est encore rivetée sur les deux profilés en fer « en U » verticaux (les « flammes »). On remarquera que, dans le vide central, le petit arc de la partie basse était cassé (ce qui a probablement entraîné la réforme de la pièce par la RATP) puisque ses extrémités ont été meulées pour en dissimuler l’absence.

On trouve aussi, mais beaucoup plus rarement, des potelets ou même des candélabres d’entourages découverts. Certains ont été tronçonnés lorsqu’il s’agissait de fragments issus de fontes cassées irrécupérables (normalement vouées à la destruction par la RATP) de façon à s’intégrer plus facilement dans un intérieur domestique.

Tronçon d’un potelet central de la partie arrière d’un entourage découvert à fond arrondi (vu du côté intérieur). Vente Drouot salle 4-9, 23 mars 2013, étude Lucien, thème « Paris mon amour », lot n° 233, adjugé 480 €.

Le même tronçon de potelet central (vu du côté extérieur) transformé en guéridon par la maison Archiproducts (Malherbes édition). On remarquera que la peinture ancienne écaillée a été soigneusement conservée en gage d’authenticité.

Base d’un candélabre d’entourage découvert et son socle en pierre. Vente Drouot salle 4-9, 23 mars 2013, étude Lucien, thème « Paris mon amour »

lot n° 234, estimé 3000/4000 €, non vendu. 148,5 x 69 x 40,5 cm.

Mais ces éléments qui se vendent et se revendent ainsi, sont-ils vraiment tous issus d’anciens et authentiques entourages de métro qui avaient essaimé dans la Ville Capitale avant d’être victimes d’un coupable désintérêt ? On se doute bien que non…

En ventes publiques ou privées, on trouve donc tout d’abord des pièces originales, mais aussi de franches copies frauduleuses très faciles à détecter. Il y a également des copies officielles dont certaines sont facilement identifiables, et d’autres beaucoup plus difficiles à détecter. Il ne sera bien sûr question dans cet article que des copies d’écusson en métal, car il en existe aussi en résine, plus faciles à accrocher au mur mais qui ne prétendent évidemment pas être des pièces originales.

La variété de copies la plus évidente se trouve concentrée aux États-Unis et semble avoir été plus particulièrement répandue au Texas. Là, de riches naïfs se sont fait abuser dans les années 90 par des marchands et des experts, américains et français, qui leur ont vendu fort cher des entourages Guimard complets dont tous les éléments modelés étaient en bronze. Alors que certains de ces entourages continuent à se présenter sur le marché de l’art américain et sont — mondialisation du marché de l’art oblige — venus à notre connaissance, nous consacrerons prochainement plusieurs articles à cet épisode américain particulièrement savoureux. Même recouverts d’une peinture verte, leurs éléments en bronze sont très facilement détectables à l’aide d’un aimant.

Par ailleurs, une nouveauté vient d’apparaitre sur le marché, peut être en relation avec la filière des faux entourages. Il s’agit cette fois cette fois de reproductions de section de balustrade, présentées comme telles et non comme des originaux. Elles sont vendues à la demande en tirage aluminium ou bronze, sans dissimulation du métal par une peinture patinée.

Copie en aluminium d’une section de balustrade d’entourage découvert. En vente aux États-Unis sur le site www.chairish.com pour 5000 $ (plus frais d’envoi).

Copie en aluminium d’une section de balustrade d’entourage découvert. En vente aux États-Unis sur le site www.chairish.com (prix sur demande).

Historiquement, la RATP a commencé à commander des copies d’éléments du métro Guimard à la fonderie GHM à partir de 1976, bien avant les grandes restaurations des accès de métro de 2000. GHM est l’héritière de la fonderie Durenne à Sommevoire qui avait absorbé en 1931 sa rivale, la fonderie du Val d’Osne, fournisseur historique de la Compagnie du Métropolitain de Paris (CMP). Dans un premier temps, en l’absence des modèles anciens, les copies de pièces ont été effectuées par surmoulage, technique qui entraîne un retrait et donc une légère diminution de la taille des nouvelles pièces produites. À partir de 1983, grâce à de nouveaux modèles en aluminium moulé, la fonderie produit des copies aux dimensions exactes. Le plus ancien contrat entre GHM et la RATP est daté du 9 décembre 1983 [1]. Il prévoit l’exclusivité de la vente de ces copies à la RATP et aussi que ces nouvelles pièces seront marquées au revers. Ce marquage se lit de la façon suivante : R (pour reproduction), un chiffre codant le type de pièce (par exemple 5 pour un écusson), GHM, deux chiffres marquant le millésime (par exemple 89 pour une fonte produite en 1989).

Pour les mêmes raisons qui ont fait passer des pièces anciennes des ateliers de la RATP aux salons de certains particuliers, on retrouve de temps à autres l’une de ces copies modernes en vente. Nous avons le souvenir de l’une d’elles affichée sur eBay il y a quelques années pour laquelle le vendeur signalait fièrement la marque présente au verso, y voyant un indéniable signe d’authenticité puisqu’il traduisait « GHM » par « Guimard Hector Métropolitain ». Nous avions trouvé cette solution imaginaire si belle que nous nous étions alors abstenu de fondre sur lui.

Mais ce marquage ne sera pas effectué de manière très assidue sur les copies livrées par GHM à la RATP. On en trouve en relief, d’autre en creux, parfois incomplets ou modifiés (« 1 GHM 89 » ou « GHM 6 ») et il semble avoir été abandonné dès la décennie suivante. Un certain nombre de ces copies ne sont donc pas marquées et sont dès lors plus difficilement différentiables des originaux. Le seul moyen de les repérer serait la mesure du retrait entraîné par le surmoulage. Notre exemplaire personnel (et ancien) faisant 62,5 cm dans sa plus grande largeur, nous pouvons nous attendre à trouver une largeur légèrement moindre sur les copies (en général 62 cm).

Copie d’écusson, vendue par la maison de ventes Talma à Nantes le 27 septembre 2018, lot n° 75, est. 1500-2000 €, largeur maximale 62 cm. Notice changée après intervention et signalée « fonte 1989 ».

Détail du revers d’une copie d’écusson, vendue par la maison de ventes Talma à Nantes le 27 septembre 2018, lot n° 75, est. 1500-2000 €. Marque en creux « 1 GHM 89 », largeur maximale 62 cm. Nous remercions la maison de ventes Talma pour l’autorisation de reproduction de ses documents et pour le changement de notice signalant que la fonte date de 1989.

Paire de copies d’écussons vendus pour des écussons anciens, le 16 mai 2019 à Doulens, lot n° 352, estimation 2000-3000 €. La notice de vente n’a pas été modifiée malgré notre demande. Leur nature de copie n’a été révélée qu’oralement au moment de la mise aux enchères du lot.

Revers de l’une de deux copies d’écussons vendus pour des écussons anciens, le 16 mai 2019 à Doulens, lot n° 352, estimation 2000-3000 €. Le chiffre 6 imprimé en creux et le fait que le revers des pattes de fixation inférieures soit comblé indique qu’il ne s’agit pas d’un modèle ancien. La notice de vente n’a pas été modifiée malgré notre demande. Leur nature de copie n’a été révélée qu’oralement au moment de la mise aux enchères du lot.

Dans l’optique des restaurations de grande envergure effectuées en 2000, la RATP a alors financé la création d’outils de fonderie (plaques recto et verso) en aluminium moulé. Ces modèles définitifs dont les dimensions tiennent compte du retrait au moulage donnent naissance à des tirages en fonte de fer de mêmes dimensions que les tirages anciens. Édités sans marquage, ils n’en sont pas différentiables à l’œil. Seule une analyse microscopique montrerait que de la nature de cette fonte moderne est légèrement différente de celle de la fonte grise ancienne.

On voit donc que le problème de l’authenticité des écussons et d’autres éléments du métro de Guimard qu’il est possible de se procurer sans avoir à s’attaquer à un entourage (ce que nous déconseillons catégoriquement) n’est pas simple. Mais finalement, si cette question n’est que très secondaire voire inexistante chez les vendeurs, elle devient le plus souvent accessoire chez la plupart des acheteurs grâce à un phénomène d’auto-persuasion qui fait que l’on est d’autant plus certain de posséder un objet authentique qu’on l’a payé cher.

F. D.

[1] Frédéric Descouturelle, André Mignard, Michel Rodriguez, Guimard l’Art Nouveau du métro, La Vie du Rail, 2012.

Addenda du 27 avril 2023

Les plaques en résine servant à imprimer dans les bacs de sable les volumes des écussons, des potelets et des arceaux du modèle d’écran de cheminée fabriqué en Californie et présenté plus haut dans l’article ont été mises en vente en 2023. Elles avaient été créées en 1999.

Outils de fonderie utilisés pour la création des éléments de l’écran de cheminée en balustrade de métro de Guimard.

En vente ! Livre « L’hôtel Mezzara d’Hector Guimard »

Achetez un (ou plusieurs) exemplaire(s) du livre sur l’hôtel Mezzara et faites-vous livrer à domicile.

Après le succès des Journées Européennes du Patrimoine au cours desquelles a été lancé le livre consacré à l’hôtel Mezzara, nous nous proposons de l’acquérir par correspondance.

Son prix est de 20 € (15 € pour les adhérents) auxquels s’ajoutent des frais d’emballage et des frais postaux : 9 € pour la France, 5 € pour les pays de la Communauté Européenne, 7 € pour le reste du monde (moins cher qu’en France en raison du tarif spécial « Livres et brochures » qui promeut le rayonnement culturel de notre beau pays dans le monde).

Les frais d’envoi sont identiques pour un lot de deux livres.

Vous pouvez demander l’envoi joint du journal de l’exposition 2018 « Guimard & Avatars » en ajoutant 2 euros (sans frais d’envoi supplémentaire).

Merci d’envoyer vos coordonnées et un chèque à notre adresse :

Le Cercle Guimard / Le Castel Béranger / 14 rue Jean de La Fontaine / 75016 Paris

Le paiement par virement est possible, sur demande, à l’adresse : o.pons@lecercleguimard.fr qui vous indiquera l’IBAN du compte bancaire de notre association.

En librairie

Vous trouvez le livre dans les librairies suivantes :

- Librairie du Musée d’Orsay

- Librairie du Moniteur (Cité de l’Architecture et du patrimoine 1, place du Trocadéro et du 11 novembre,

75016 Paris - Librairie Galignani (224 Rue de Rivoli, 75001 Paris)

- Librairie Le Cabanon (122 Rue de Charenton, 75012 Paris)

Quelques extraits du livre :

[responsive-flipbook id= »livre_mezzara_-_aperçu »]

Journal et complément à l’exposition « Guimard & Avatars »

L’exposition « Guimard & Avatars » s’est tenue les 15 et 16 septembre 2018 au sein de l’hôtel Mezzara pour les Journées Européennes du Patrimoine.

Un journal de l’exposition de quatre pages en format A3 a été édité à cette occasion pour en être le complément indispensable. Il fait le tour complet de la question, montrant la filiation entre les premières créations de vases par Guimard à partir de 1896 et trois œuvres majeures — le cache-pot de Chalmont, le vase de Cerny et la jardinière des Binelles — qui y sont décrites et analysées. Leurs « avatars », ensuite édités par la faïencerie De Bruyn à Lille, Keller & Guérin à Lunéville, Massier à Golfe-Juan ou la SAPCR à Rambervillers, en constituent des démarques populaires plus ou moins largement répandues, diffusées avec ou sans le consentement de l’architecte, mais qui témoignent de son réel impact dans ce domaine au lendemain de l’Exposition universelle de Paris en 1900. Trois autres exemples montrent que même des céramistes contemporains ont été tentés par des interprétations du cache-pot de Chalmont ou de sa version par Fives-Lille.

Vous pouvez commander ce journal en envoyant un chèque de 6 € et vos coordonnées postales à notre adresse :

Le Cercle Guimard / Le Castel Béranger / 14 rue Jean de La Fontaine / 75016 Paris

Retrouvez ci-dessous les documents et les pièces de l’exposition qui ne sont pas reproduits dans le journal et qui y sont signalés par des numéros.

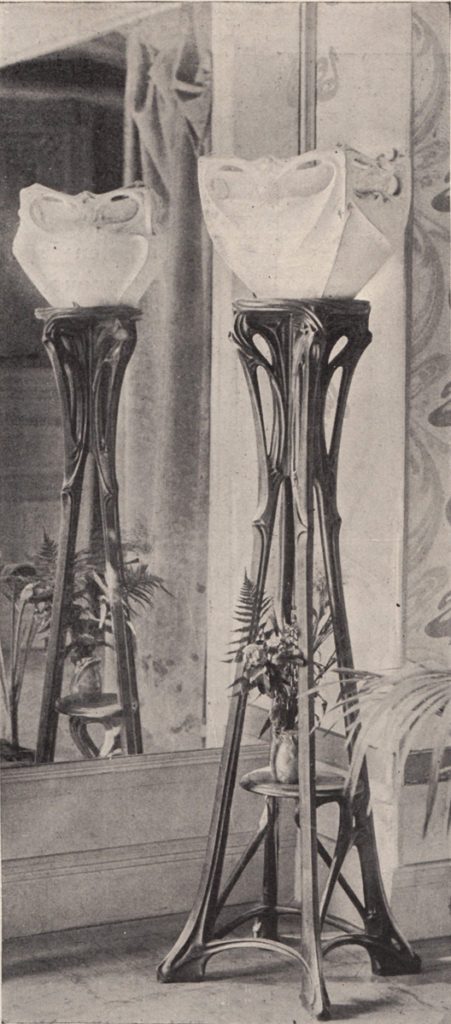

1. Chambre de l’hôtel Guimard, c. 1913. Cache-pot Fives-Lille d’après le cache-pot de Chalmont.

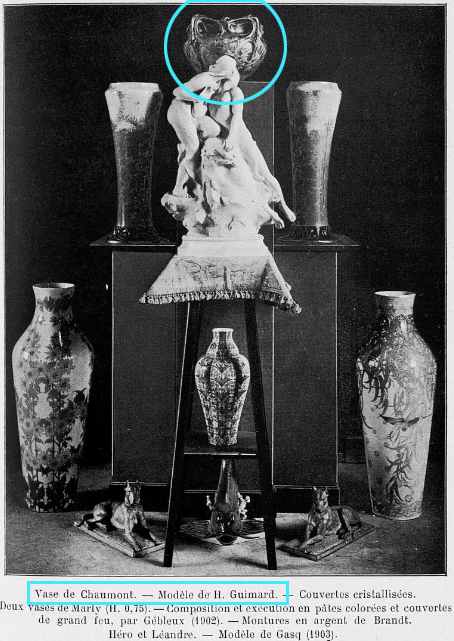

2. Cache-pot de Chalmont. Manufacture de Sèvres, 1900, couverte émaillé à cristallisations, coll. musée d’Orsay.

4. cache-pot de Chalmont, Manufacture de Sèvres, 1901, grès fin émaillé à cristallisations, coll. musée des Beaux- Arts de Lille.

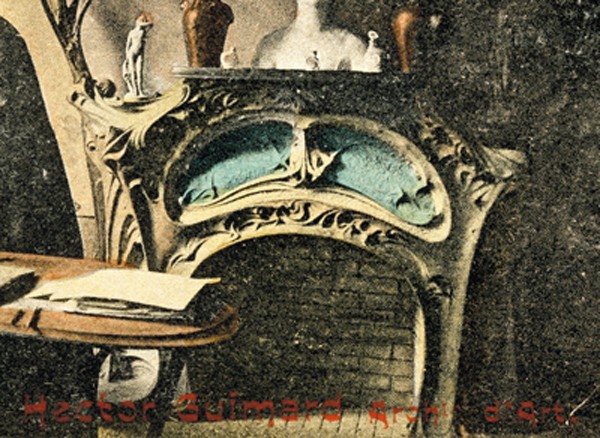

5. Pavillon de Guimard à l’Exposition de la Céramique et des Arts du feu en 1897. « Porche en Céramique d’une Habitation ». Carte postale ancienne n° 7 de la série « Le Style Guimard ». Coll. part.

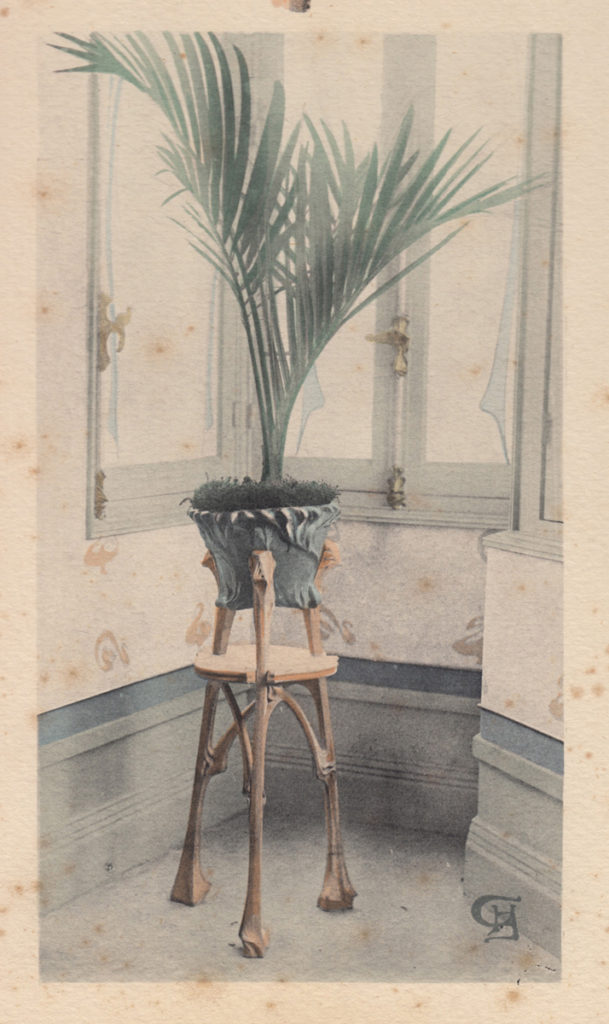

6. Cache-pot en grès émaillé, vers 1896-1897, inséré dans un trépied en bois de jarah, photographié dans l’appartement de Guimard au Castel Béranger. Détail de la planche 58 du portfolio du Castel Béranger. Coll. part.

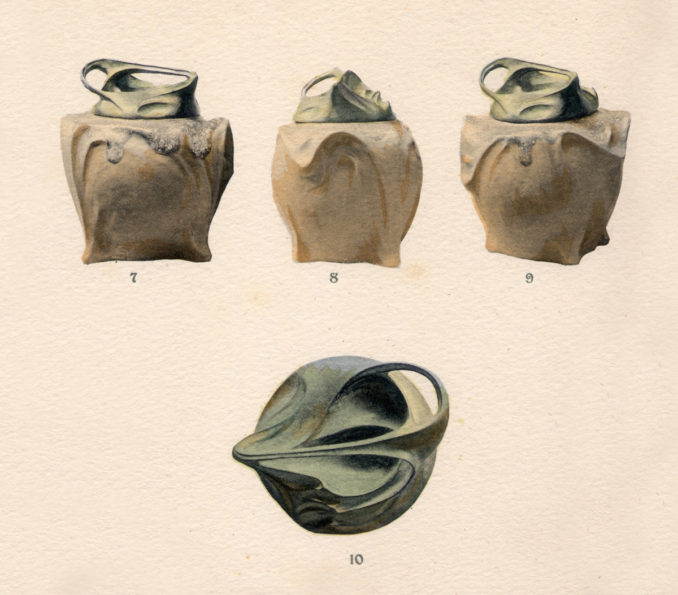

7. Pot à tabac en grès émaillé et couvercle en bronze, vers 1897-1898. Détail de la planche 65 du portfolio du Castel Béranger. Coll. part.

8. « Petit pot en grès », vers 1897-1898. Détail de la planche 65 du portfolio du Castel Béranger. Coll. part.

9. Deux vases en bronze, vers 1898. Détail de la planche 65 du portfolio du Castel Béranger. Coll. part.

10. « Grand vase à fleurs » (grand vase Gilardoni), vers 1897. Détail de la planche 65 du portfolio du Castel Béranger. Coll. part.

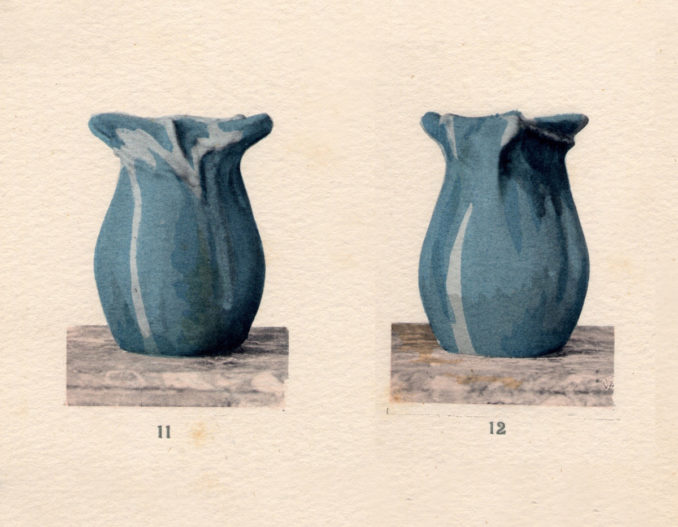

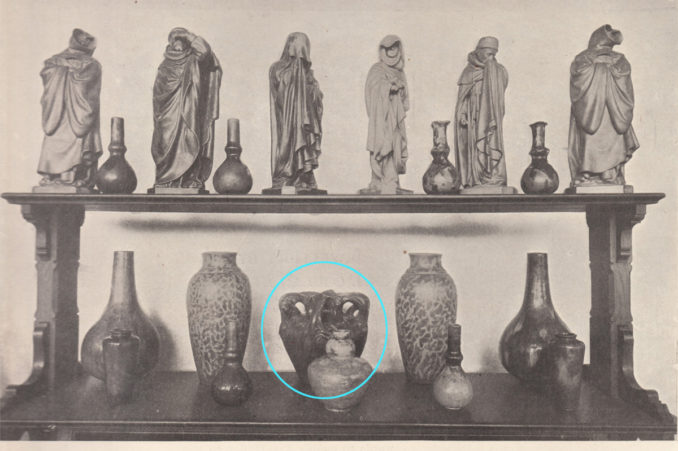

11. Petit vase Gilardoni de Guimard, au sein d’une présentation de produits de l’entreprise Gilardoni et Brault à l’Exposition universelle de Paris en 1900.

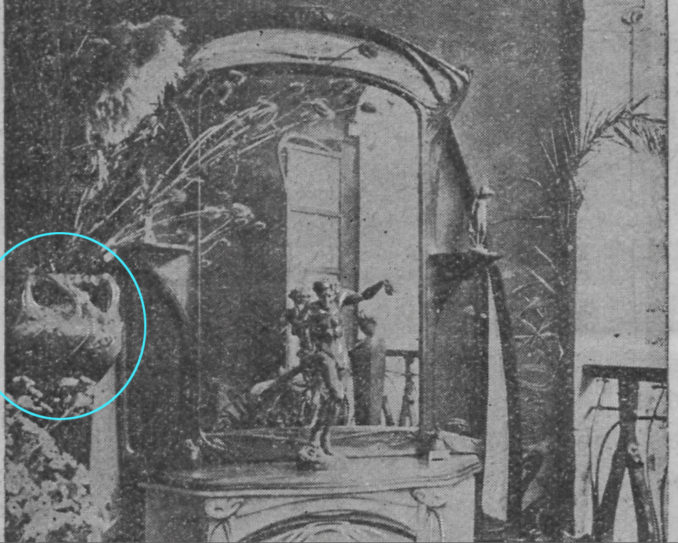

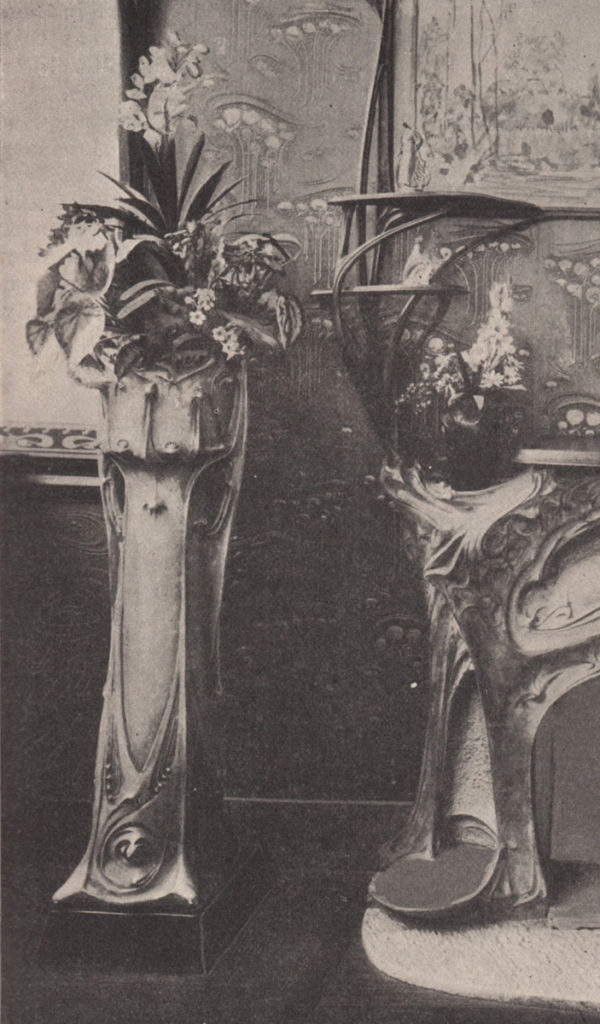

12. Grand vase Gilardoni de Guimard, présenté au sein du pavillon « Le Style Guimard » à l’exposition de l’Habitation au Grand Palais en 1903. Photo de presse, 1903.

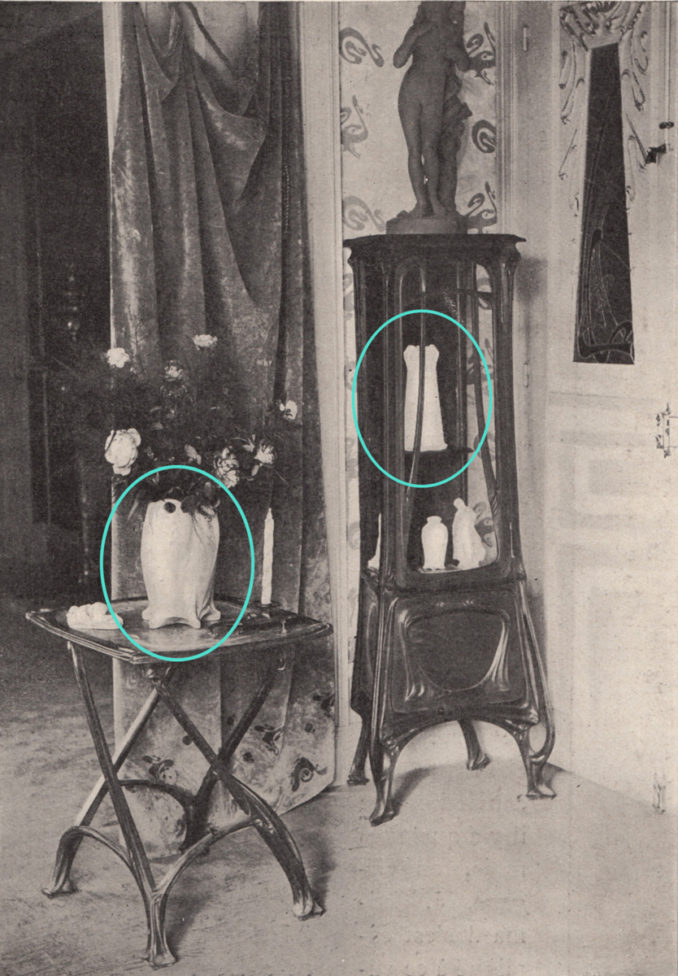

13-14. À gauche, le vase Guimard-Lachenal (vers 1898-1899) ; à droite, le vase de Cerny, photographiés en 1899 dans l’appartement de Guimard au Castel Béranger. La Revue d’Art n° 1, novembre 1899.

13-4. Sur la sellette, le cache-pot de Chalmont, photographié en 1899 dans l’appartement de Guimard au Castel Béranger. La Revue d’Art n° 1, novembre 1899.

14. Vase de Cerny, Manufacture de Sèvres, 1902, grès émaillé à cristallisations, haut. 27,5 cm.

Coll. Robert Zehil, Monaco.

15. Vase de Cerny, Manufacture de Sèvres, 1908, porcelaine émaillée, exemplaire provenant de l’hôtel Guimard, don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Coll. Cooper Hewit museum, New York.

16. Vase de Cerny, Manufacture de Sèvres, 1904, grès émaillé à cristallisations. Coll. musée national de Céramique, Sèvres.

17. Jardinière des Binelles, Manufacture de Sèvres, 1903,

porcelaine dure émaillée à cristallisations. Coll. musée national de Céramique, Sèvres.

18. Prototype de la jardinière des Binelles, présenté au sein d’un « fragment de salle de billard » à l’Exposition universelle de Paris en 1900. The Art Journal, 1900.

19. Cache-pot « de Chaumont » de Guimard, au sein d’une présentation de vases de Sèvres. Document publié par la Manufacture de Sèvres en 1908.

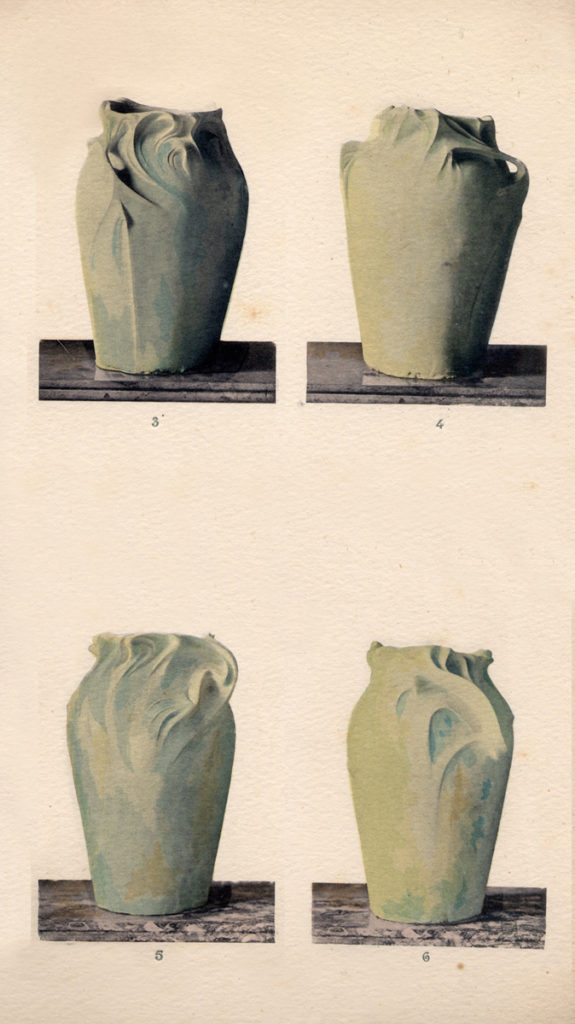

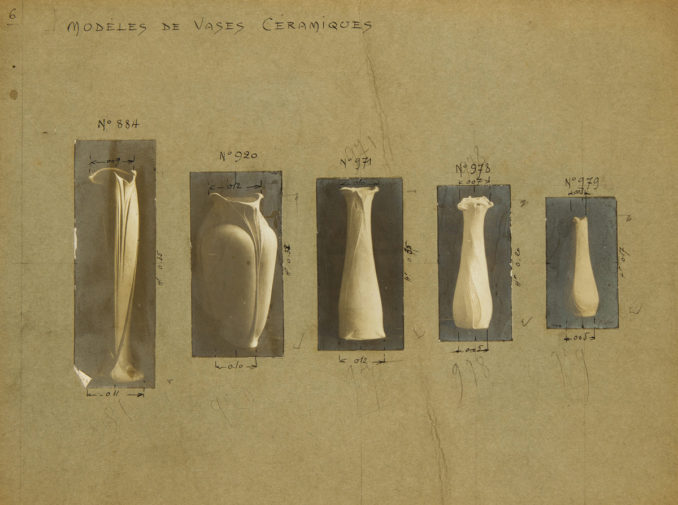

20. Montage de photographies de modèles de vases en céramique. Bibliothèque des Arts Décoratifs

Don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully-Jaulmes.

22. Cache-pots taille 1, 2 et 3 avec décor dégradé vert, inspirés du cache-pot de Chalmont de Guimard, par De Bruyn (Fives-Lille). Date inconnue. Coll. part.

23-25. Cache-pot taille 3 et vase en faïence émaillée, avec décor à couleurs fondues appliquées à l’aérographe et couverte nacrée, inspirés du cache-pot de Chalmont de Guimard, par De Bruyn (Fives-Lille). Date inconnue. Coll. part.

24. Cache-pot en faïence émaillée, taille 3, avec décor à coulures brunes, inspiré du cache-pot de Chalmont de Guimard, par De Bruyn (Fives-Lille). Date inconnue. Coll. part.

24. Cache-pot en faïence émaillée, taille 3, avec décor imitant le bleu de Sèvres et filets or, inspiré du cache-pot de Chalmont de Guimard, par De Bruyn (Fives-Lille). Date inconnue. Coll. part.

26. Cache-pot en faïence émaillée, petit et grand modèle, avec décor dégradé vert, inspirés de la jardinière des Binelles de Guimard, par De Bruyn (Fives-Lille). Date inconnue. Coll. part.

27-28. Vases et jardinière en faïence émaillée, grand modèle, avec décor dégradé vert, inspirés de la jardinière des Binelles de Guimard, par De Bruyn (Fives-Lille). Date inconnue. Coll. part.

27-28. Vases et jardinière en faïence émaillée, petit modèle, avec décor « bleu de Sèvres », inspirés de la jardinière des Binelles de Guimard, par De Bruyn (Fives-Lille). Date inconnue. Coll. part.

29. Cache-pot en faïence émaillée, inspiré du cache-pot de Chalmont de Guimard, par Keller & Guérin à Lunéville. Date inconnue. Coll. part.

30. Vases en faïence émaillée avec décor floral apposé par décalcomanie, créés dans la même gamme que le cache-pot inspiré du cache-pot de Chalmont de Guimard, par Keller & Guérin à Lunéville. Date inconnue. Coll. part.

31. Jardinière en faïence émaillée avec décor floral apposé par décalcomanie, créée dans la même gamme que le cache-pot inspiré du cache-pot de Chalmont de Guimard, par Keller & Guérin à Lunéville. Date inconnue. Coll. part.

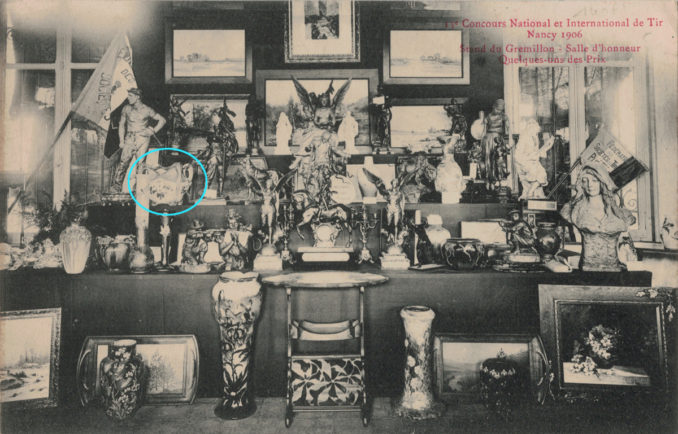

21. Cache-pot en faïence émaillée par Keller & Guérin à Lunéville, au sein d’un étal de prix d’un concours de tir à Nancy en 1906. Carte postale ancienne. Coll. part.

32. Cache-pot en grès émaillé, d’après le cache-pot de Chalmont de Guimard, par Clément Massier à Golfe-Juan, Date inconnue. Coll. part.

33. Jardinière en grès émaillé aux motifs de roseaux et de femmes-libellules, créé dans la même gamme que le cache-pot inspiré du cache-pot de Chalmont de Guimard, par Clément Massier à Golfe-Juan, Date inconnue. Coll. part.

34. Vase « aux algues » en grès émaillé par Charles Catteau pour la Société Anonyme des Produits Céramique de Rambervillers (Vosges), d’après le vase de Cerny de Guimard. Vers 1903. Coll. part.

35. Interprétation du cache-pot de Chalmont en porcelaine émaillée par Franck Ledroit, c. 1986, pour la salle à manger de l’hôtel Mezzara.

36. Deux cache-pots d’après le cache-pot de Chalmont de Guimard, en grès émaillé, par Martine Cassar, 2018.

L’article sur les quincailleries de Christian Eriksson a été complété

En 2013 nous avions publié un article dont la première motivation avait été la vente sur eBay d’une paire de boîtiers de crémones faussement attribuées à Hector Guimard. En explorant leur histoire nous avions pu redécouvrir leur véritable auteur — le Suédois Christian Eriksson — et établir au passage qu’une paire de béquilles appartenant au musée d’Orsay, elles aussi attribuées à Guimard, étaient dues au même créateur (le musée d’Orsay a depuis corrigé sa notice).

Grâce à de nouvelles informations et à l’aide de plusieurs collectionneurs, nous avons pu mieux cerner la production dans le domaine de la quincaillerie d’art de ce très discret artiste.

La lave émaillée Gillet

« façon Guimard »

— Seconde partie —

La rencontre de l’architecte avec ce chef d’entreprise réceptif à son style a sans doute été stimulante pour l’un comme pour l’autre. Si Guimard n’a sans doute pas édité de nombreux modèles chez Gillet, il a pu exercer ses talents de coloriste avec un atelier rompu aux colorations les plus délicates comme les plus percutantes. Quant à Eugène Gillet, il a sans doute été conquis par la nouveauté des décors de Guimard qui lui offrait une alternative à sa production éclectique et la possibilité d’une certaine visibilité au sein des milieux modernistes.

Comme souvent chez les fabricants, les locaux sont décorés avec les productions de la maison, un peu à la façon d’un catalogue commercial. C’est ainsi qu’au 9 rue Fénelon on retrouve dans les parties communes de l’immeuble et dans la cour plusieurs décors de style néo-médiéval ou néo-Renaissance,

François ou Eugène Gillet. Décor d’une paroi du couloir de l’immeuble sur cour du 9 rue Fénelon par des carreaux en lave reconstituée émaillée. Photo auteur.

Un ensemble comprenant un plafond, deux parois et une arcade est dévolu au style mauresque.

François ou Eugène Gillet. Carreaux de lave reconstituée émaillée.

Hall de l’immeuble sur rue du 9 rue Fénelon. Photo auteur.

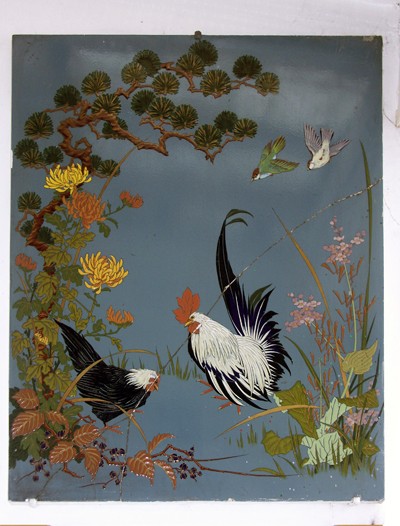

Dans la cour sont scellées plusieurs compositions dont une grande plaque de style japonisant.

Eugène Gillet. Plaque de lave naturelle émaillée.

Cour du 9 rue Fénelon. Photo auteur.

Deux autres panneaux attestent qu’Eugène Gillet s’est aussi essayé au style Art nouveau naturaliste.

Eugène Gillet. Plaque de lave naturelle émaillée (détail). Cour du 9 rue Fénelon. Photo auteur.

Une plaque émaillée au motif de noisettes relève de la même veine stylistique.

Eugène Gillet. Plaque de lave émaillée au motif de noisettes. Coll. part. Photo auteur.

Mais c’est sa collaboration intense avec Hector Guimard qui a engendré toute une production dans le « genre Guimard ». Une photographie ancienne, conservée par la famille Gillet, montre Benjamin Geslin (beau-frère d’Eugène Gillet) posant avec son épouse et ses enfants dans l’atelier d’Eugène Gillet. Sur le mur du fond, du coté gauche, des plans et des dessins sont disposés ; alors que du coté droit ce sont des plaques de lave réalisées. En plus de deux grandes plaques où un décor de style éclectique entoure des scènes reprises des maîtres hollandais, on retrouve à gauche et à droite des modèles d’un style influencé par celui de Guimard. Le cliché n’est pas daté, mais l’âge approximatif des enfants permet de penser qu’il a été pris vers 1901.

Dans l’atelier d’Eugène Gillet, le pharmacien Benjamin Geslin, son épouse Julie, sœur cadette d’Eugène Gillet et leurs deux fils, Henri (né en 1899) et Marcel (né en 1894).

Tirage photographique sur papier. Coll. part.

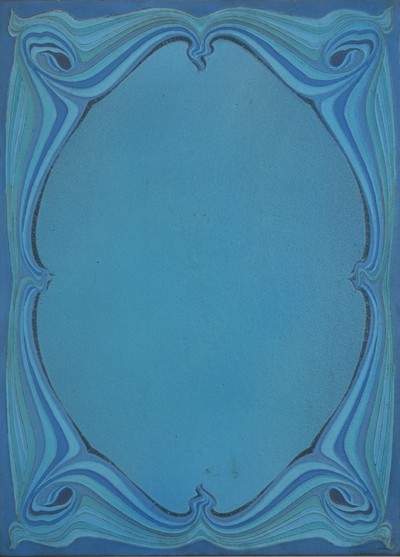

Tout à droite de la photographie, on voit partiellement une grande plaque que nous avions pu acquérir auprès d’un brocanteur il y a quelques années et qui a été émaillée dans une gamme de tons bleus et gris. Il s’agit vraisemblablement d’un modèle destiné à un lambris de vestibule comme Gillet en produit quelques exemplaires. Elle ne porte pas de marque au verso et n’est pas datée. Une plaque de grande dimension comme celle-ci (140 cm) est nécessairement sciée dans la lave naturelle puis sculptée et non estampée en lave reconstituée.

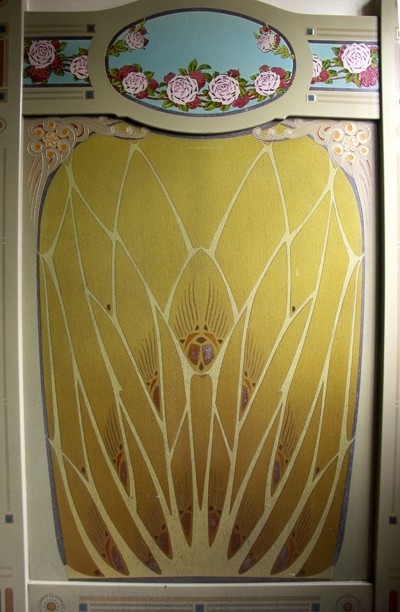

Eugène Gillet. Plaque de vestibule en lave naturelle émaillée, avec partie centrale en taille sabrée, vers 1901.

Haut. 144 cm, larg. 65 cm, ép. 3 cm. Coll. part. Photo auteur.

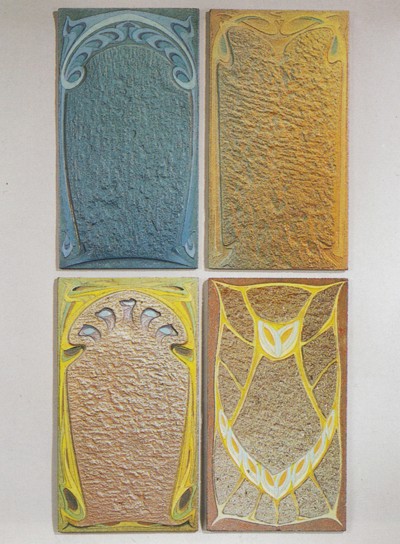

Le même motif a été adapté à une plaque de plus petite dimension que nous retrouvons au sein d’un lot de quatre mesurant 65 cm de haut (soit la largeur de la grande plaque) dont l’une est émaillée recto-verso, une difficulté technique qui restera longtemps une spécificité de la maison Gillet.

Eugène Gillet. Plaques en lave naturelle émaillée, avec parties en taille sabrée, vers 1901, l’une émaillée recto-verso. Haut. 65,4 cm, larg. 36,2 cm. Ancienne collection Lloyd et Barbara Macklowe, vente Sotheby’s New York 2/12/1995. Photo Sotheby’s.

On peut aussi trouver sur le site internet d’une galerie New-Yorkaise une plaque de hauteur semblable dont plusieurs surfaces sont traitées en « taille sabrée » et qui est émaillée recto-verso (avec un décor floral partiel au revers). La galerie américaine qui la vend (au prix modique de 60 000 $) depuis très longtemps l’attribue bien sûr à Guimard et la donne comme faisant partie du décor de la maison Coilliot, ce qui n’est évidemment pas le cas.

Eugène Gillet. Plaque en lave naturelle émaillée avec parties en taille sabrée, haut. 64,3 cm, larg. 35,5 cm. Au revers, un décor partiel de pavots. Coll part. Photo tirée du site internet historicaldesign.com.

Sur la photographie de la famille Geslin prise dans l’atelier d’Eugène Gillet, on distingue encore une petite plaque, ainsi qu’un élément de frise. Nous n’avons pas pu les retrouver, mais nous connaissons deux productions assez proches de la plaque.

Tout d’abord une plaque en lave reconstituée qui a été montée en table basse avec une armature en fer.

Eugène Gillet. Plaque de lave reconstituée émaillée montée en table basse. Coll. part.

Et une plaque émaillée recto-verso. On décèle sur ces dernières œuvres une certaine unité stylistique faite de lignes ondoyantes superposées avec une symétrie de la composition, le tout étant suffisamment différent des productions de Guimard pour ne pas entretenir de confusion.

Eugène Gillet. Plaque en lave naturelle émaillée, émaux mats, recto, vers 1901. Haut. 66,5 cm, larg. 46,5 cm. Coll. part (provenant de la famille Gillet). Photo auteur.

En revanche, le verso de cette même plaque a un décor tout autre qui fait penser au travail du graphiste viennois Adolf Böhm, mais aussi à la façon dont des vitraillistes comme Jacques Gruber traitent les ciels nuageux.

Eugène Gillet. Plaque en lave naturelle émaillée, émaux brillants, verso, vers 1901. Haut. 66,5 cm, larg. 46,5 cm. Coll. part. (provenant de la famille Gillet). Photo auteur.

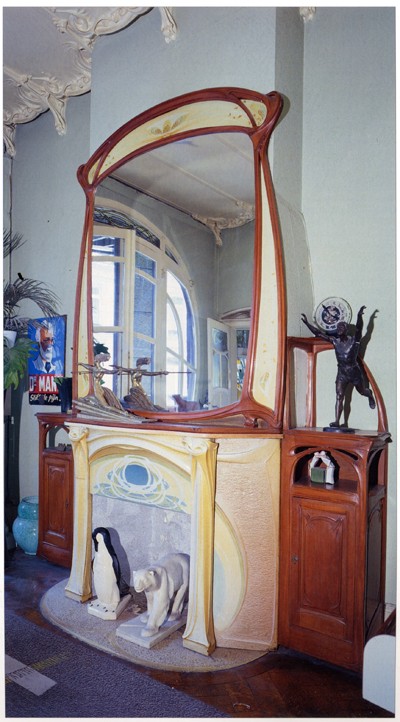

Du coté gauche de la photographie de la famille Geslin figure aussi un dessin pour une cheminée que nous avons vue il y a quelques années chez un antiquaire des Puces de Saint-Ouen[1] et qui a été émaillée dans une gamme de tons beiges et roses. Elle est constituée de trois gros blocs de lave reconstituée (signe qu’une série a été éditée) et d’une tablette. Si le dessin qui décore son rétrécissement est très proche du travail de Guimard, les lignes enveloppantes et fluides du reste du manteau en sont un peu plus éloignées. Les replis des coins supérieurs sont même assez proches du style de Victor Horta.

Eugène Gillet. Manteau de cheminée en lave reconstituée émaillée, vers 1901. Photographiée en 2005 dans la galerie Choses et autres choses aux Puces de Saint-Ouen. Coll. part. Photo auteur.

Eugène Gillet. Manteau de cheminée en lave reconstituée émaillée, vers 1901. Photographiée en 2005 dans la galerie Choses et autres choses aux Puces de Saint-Ouen. Coll. part. Photo auteur.

La vue de l’intérieur du manteau montre que celui-ci est conçu avec une structure alvéolaire équivalente à celle des cheminées en grès éditées à l’époque par différents fabricants.

Eugène Gillet. Manteau de cheminée en lave naturelle émaillée, vers 1901. Photographiée en 2005 dans la galerie Choses et autres choses aux Puces de Saint-Ouen. Coll. part. Photo auteur.

Un modèle identique mais malheureusement incomplet a appartenu à la collection Plantin. Il a été émaillé dans une gamme de gris-bleu. Il comportait la traverse supérieure du trumeau du miroir placé au-dessus de la cheminée.

Eugène Gillet. Manteau de cheminée en lave naturelle émaillée, vers 1901. Haut. 115 cm, larg. 136 cm, prof. 44,5 cm. Catalogue de la vente Plantin, Art Auction France, 23/11/2015. Photo Art Auction France.

Toujours au 9 rue Fénelon, quatre plaques de vestibule scellées à un mur dans la cour évoquent nettement, sans les copier, les plaques émaillées recto-verso des édicules et des pavillons du métro de Paris. On est ici si proche du travail de Guimard que le doute sur l’attribution à Gillet est permis.

Eugène Gillet. Plaque de lambris en lave naturelle scellé dans sur un mur de la cour du 9 rue Fénelon à Paris. Vers 1900. Photo auteur.

Cette plaque présente une particularité qui n’est que partiellement utilisée pour celles du métro et qui est décrite dans le brevet déposé par Eugène Gillet en 1897. En utilisant les aspérités résultant de la « taille sabrée » on peut faire varier sa couleur selon l’endroit d’où on la regarde. Il suffit de vaporiser une couleur d’émail en oblique dans un sens puis une autre couleur en oblique dans l’autre sens pour obtenir des dépôts différents sur les versants gauche et droit des reliefs.

La plaque vue du coté gauche est majoritairement bleue-verte.

Photo auteur.

La même plaque vue du coté droit est majoritairement beige.

Photo auteur.

Le nombre d’exemplaires de ces productions de Gillet dans le genre Guimard semble relativement réduit et il est donc probable que leur succès auprès du public et des architectes est resté assez confidentiel. Faute de signature, le nom de leur auteur s’était entre-temps perdu.

Nous ignorons si Guimard a apprécié ou non que Gillet se lance dans la production de certains modèles qui ressemblaient beaucoup à son propre travail. Aucune correspondance n’est connue à ce sujet. Est-ce pour cette raison que Guimard se détournera progressivement de la lave émaillée ? Ou est-ce parce que Gillet ne pouvait lui offrir de réelles possibilités d’édition industrielle et de diffusion de ses créations ?

Gillet poursuivra néanmoins ses créations modernes pendant quelques années puisqu’il existe — toujours au 9 rue Fénelon — une plaque de lambris de vestibule d’un style de transition entre Art nouveau et Art déco qui ne doit plus grand chose à Guimard.

Eugène Gillet. Plaque de lambris en lave naturelle émaillée dans le vestibule de l’immeuble sur rue du 9 rue Fénelon à Paris. Photo auteur.

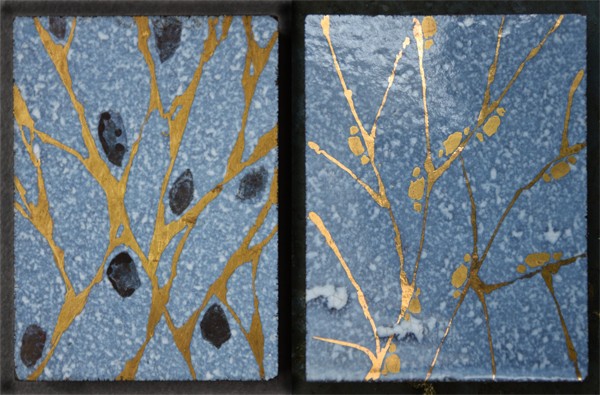

Deux autres petites plaques très séduisantes ont un décor assez déroutant et difficilement datable. Elles prouvent que les recherches d’Eugène Gillet se sont étendues dans différentes directions.

Eugène Gillet. Plaques en lave naturelle émaillée. Haut. 10,3 cm, larg. 8 cm. Coll. part (provenant de la famille Gillet). Photo auteur.

Peu avant la Première guerre mondiale, Eugène Gillet réduit sa production en vendant l’activité industrielle à Seurat en 1913. Celui-ci poursuit l’exploitation de la lave émaillée dans son usine à Saint-Martin, près de Riom. L’entreprise Seurat travaillera notamment pour la Samaritaine, lui fournissant sa table d’orientation en 1929. Elle fermera dans les années soixante-dix. Après cette cession, l’activité décorative et artistique de la maison Gillet se poursuit encore pendant une décennie à l’usine de La Briche, jusqu’à la fermeture définitive en 1923.

Eugène Gillet se consacre alors à des travaux de bibliophilie en amateur.

Eugène Gillet en 1927. Tirage photographique sur papier. Coll. part.

Frédéric Descouturelle

[1] Nous remercions M. et Mme Serre de la galerie Choses et autres choses pour nous avoir aimablement permis de photographier cette cheminée.

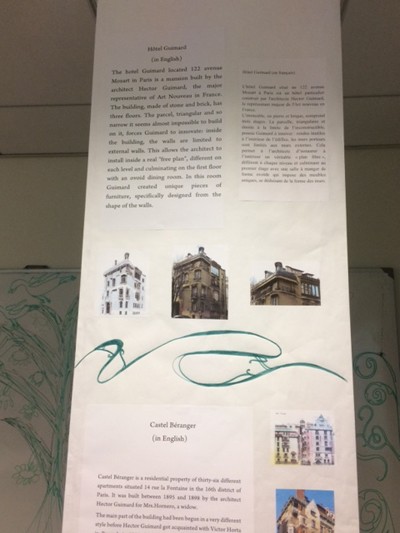

« Guimard Day »

au Lycée Hector Guimard à Paris

Le jeudi 12 avril 2018, le lycée Hector Guimard a fêté le 150ème anniversaire de l’architecte, auteur d’un style art nouveau et moderne si singulier. Nous avons organisé une journée spéciale « La journée américaine ». Plusieurs activités étaient proposées, telles que :

Guimard Day au Lycée Hector Guimard

Guimard Day au Lycée Hector Guimard

– Différents concerts, et plus particulièrement celui d’une chanteuse étrangère, ainsi qu’un garde Républicain.

– Un concert spécial de djembé avec la participation du club de musique et notre professeur de Prévention Sécurité Environnement, responsable de cette activité.

– Une exposition sur la vie d’Hector Guimard et ses constructions avec la participation des 2TEB2 et deux de nos professeurs (anglais et arts appliqués) qui nous ont aidés à créer et mettre en place ce projet.

Guimard Day au Lycée Hector Guimard

Guimard Day au Lycée Hector Guimard

Guimard Day au Lycée Hector Guimard

Guimard Day au Lycée Hector Guimard

Guimard Day au Lycée Hector Guimard

Guimard Day au Lycée Hector Guimard

Guimard Day au Lycée Hector Guimard

– Un menu du jour américain était proposé, ainsi qu’un petit déjeuner américain et un goûter américain. Un clin d’œil à l’architecte qui y a passé les dernières années de sa vie.

Le déroulement de notre exposition d’Hector Guimard commençait par une présentation biographique d’Hector Guimard ; suivi d’une vidéo réalisée par un élève de 2TEB2 concernant les stations de métro à Paris, en particulier à Bastille.

Nous avons réalisé une décoration spéciale de la salle constituée d’un plan de Paris découpé par morceaux et posés à même le sol, afin de donner une idée des lieux de vie et de constructions de l’architecte. Sur un panneau était affiché quelques dessins présentant le style artistique d’Hector Guimard tel que le coup de fouet et l’asymétrie.

Afin d’animer notre évènement, nous avons organisé quelques quizz, et disposé un livre d’or pour les visiteurs.

Ces activités étaient accessibles et ouvertes à tous, personnels et professeurs du lycée, élèves et visiteurs de la Journée Portes Ouvertes du 13 avril.

Anisse RACHID, 2TEB2

La lave émaillée Gillet

« façon Guimard »

— Première partie —

Un matériau et une technique de nos jours encore peu employés — la lave émaillée — ont beaucoup intéressé Guimard dans la première partie de sa carrière moderne. Il s’est pour cela adressé à l’entreprise Gillet qui est historiquement liée à sa découverte et à son exploitation. Au-delà de l’exécution des modèles commandés par Guimard, Eugène Gillet a eu sa propre production de lave émaillée moderne, dans un style proche de celui de Guimard.

Nous réservons à une publication plus importante la relation de l’invention française de la lave émaillée, de l’historique de ses réalisations les plus marquantes, ainsi que le catalogue de ses utilisations par Guimard. Dans ces deux articles, nous nous contenterons de montrer le passage du style de Guimard chez son fournisseur, Eugène Gillet.

Brève histoire de la lave émaillée

L’initiative de l’utilisation de la lave naturelle des volcans d’Auvergne revient à Gaspard Chabrol, originaire de Volvic et préfet de la Seine de 1812 à 1830 (de Napoléon 1er à Charles X). Il en pave tout d’abord certaines rues puis songe à l’utiliser pour les plaques et les numéros de rue. Parmi les chimistes qui découvrent le moyen d’émailler la lave, Ferdinand Mortelèque (1773- 1842) se distingue et parvient en quelques années (de 1826 à 1830) à peindre sur lave de véritables tableaux aux couleurs nuancées dont la principale qualité est une remarquable résistance aux intempéries, au gel et aux acides.

Portrait de Ferdinand Mortelèque par François Gillet. Médaillon en lave émaillée mate sur la façade du 9 rue Fénelon à Paris. Photo auteur.

Parallèlement à son utilisation « administrative » ou utilitaire, la lave émaillée va aussi s’inscrire dans la recherche d’une durabilité des œuvres d’art et en particulier de celles décorant les églises. Quelques premières commandes sont ainsi passées par Chabrol avant la chute de Charles X en 1830. L’intérêt de l’État se maintient cependant grâce à l’architecte Jacques Ignace Hittorff (1792-1867) qui voit dans la lave émaillée le moyen de concrétiser ses ambitions d’architecture polychrome moderne dans la ligne de sa théorie de la polychromie des monuments grecs antiques. Il travaille alors sur le chantier de l’église Saint-Vincent-de-Paul (1831-1844) pour laquelle il prévoit dès 1833 un important programme décoratif dont le décor du porche par d’immenses tableaux en lave émaillée.

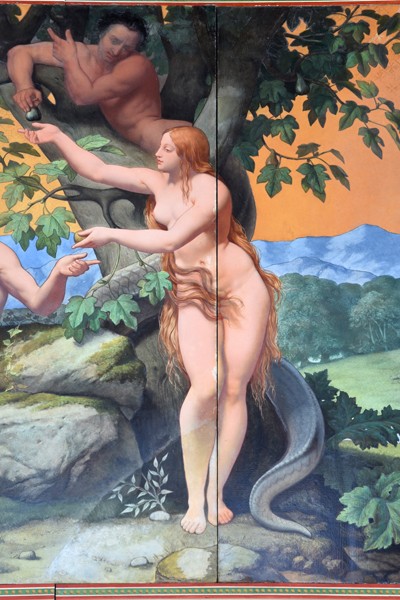

Pendant cette période, une première entreprise ayant pour but l’exploitation du procédé de lave émaillée est fondée en 1831 par Pierre Hachette, le gendre de Mortelèque. Elle est remplacée en 1833 par une nouvelle société dont Hittorff lui-même assure la direction jusqu’en 1841. Le décor du porche de Saint-Vincent-de-Paul, peint sur lave par Pierre-Jules Jollivet (1794-1871) assisté par Hachette n’est achevé qu’en 1860… et déposé l’année suivante à la demande insistante du clergé pour « immodestie ».

Le Péché originel (détail). Porche de Saint-Vincent-de-Paul, peint sur lave en trois plaques par Jules Jollivet assisté de François Gillet, 1859. Photo auteur.

Entre temps, après le décès de Hachette en 1847, son élève et associé François Gillet (1822-1889) a repris l’entreprise et ouvert un nouvel atelier au 9 rue Fénelon, tout près de l’église Saint-Vincent-de-Paul.

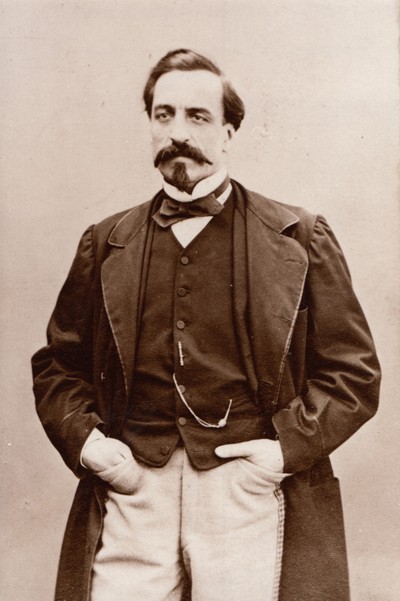

François Gillet vers 1860. Tirage photographique sur papier. Coll. part.

Malgré l’échec du porche de Saint-Vincent-de-Paul, les commandes de grands décors religieux se poursuivent et vaudront à François Gillet une médaille d’or à l’Exposition universelle de 1878. En dehors de quelques copies de tableaux anciens, il poursuit également une activité plus rentable et moins aléatoire de production décorative : intérieurs de cheminée, plateaux de tables, carreaux et frises pour les décors de vestibules, de façades, de salles de bain ou de jardins d’hiver, ainsi que tous éléments architecturaux, jardinières, fontaines, etc.

Carreau en lave naturelle émaillée, au chiffre du commanditaire. Dim : haut. 7 cm, larg. 23,5 cm. Coll. part (provenant de la famille Gillet). Photo auteur.

Mais il a aussi une activité plus industrielle avec les plaques et les numéros de rue de nombreuses villes, règlements de police scellés en extérieur, échelles d’étiage pour les canaux et les ports, tables émaillées pour les laboratoires, cuves à acides, sanitaires, etc.

En 1882, François Gillet innove en créant la lave reconstituée pour laquelle il dépose un brevet. Le procédé consiste à broyer de la lave naturelle (dans la proportion de deux parties) et d’y ajouter des fondants (une partie) et de l’argile (une partie) pour obtenir une pâte plastique qui peut être moulée par estampage avant cuisson et émaillage. Si la lave naturelle reste indispensable pour les surfaces planes importantes, l’estampage de la lave reconstituée permet d’obtenir à bon compte des carreaux et des cabochons en relief qui entrent en concurrence avec ceux produits en faïence émaillée (Loebnitz, Boulenger, Sarreguemines et bien d’autres) et surtout ceux produit en grès émaillé qui seront progressivement industrialisés après 1889 par Muller puis Bigot.

Carreau de lave reconstituée émaillée, recto. Présence dans les creux d’un relief imitant la trame d’un tissus. Haut. 20 cm, larg. 19 cm. Coll. part. (provenant de la famille Gillet). Photo auteur.

Son brevet d’invention comprend aussi la présence au recto des pièces d’un « peigne » imprimé en creux et en contre-dépouille qui facilite le scellement des pièces.

Carreau de lave reconstituée verso. Présence d’un « peigne » en creux et en contre-dépouille. Tampon rond « Breveté/F. Gillet/Paris/matière volcanique/Rue Fenelon 9 ». Haut. 20 cm, larg. 19 cm. Coll. part. (provenant de la famille Gillet). Photo auteur.

En 1885 l’entreprise Gillet achète l’usine de La Briche, située dans une zone industrielle de Saint-Denis où les fours déménagent. Ne restent rue Fénelon que le siège social et quelques ateliers.

En 1889, François Gillet décède pendant l’Exposition Universelle où il recevra trois médailles d’or. C’est son fils Eugène Gillet (1859-1938) qui est appelé à reprendre l’entreprise.

Portrait d’Eugène Gillet vers 1878. Tirage photographique sur papier. Coll. part.

Contrairement à son père, Eugène Gillet a reçu une formation artistique académique en étant élève de l’École des Beaux-Arts de Paris. Il participe au Salon en 1878 et devient sociétaire du Salon des Artistes Français en 1884. Il poursuit la même activité que son père en perfectionnant les procédés de la maison. Il dépose en particulier un brevet en 1897 améliorant le rendu de l’émaillage. Sa formation artistique l’a mis en relation avec plusieurs personnalités. L’une d’entre elle revêt une certaine importance : au vu de l’existence de son portrait en médaillon exécuté par Jean-Désiré Ringel d’Illzach et daté de 1891, il est certain que tous deux se connaissent au moins quatre ans avant le décor du Castel Béranger où ils interviendront l’un et l’autre.

Médaillon du profil d’Eugène Gillet par Ringel d’Illzach, plâtre,

daté 1891. Coll. part.

Guimard et la lave émaillée Gillet

Dans l’état actuel de nos connaissances, la lave émaillée semble absente des premières œuvres de Guimard pour n’apparaître qu’avec l’aménagement intérieur du Castel Béranger, vers 1897-1898. Les décors extérieurs de cet immeuble de rapport ainsi que ceux du vestibule et certaines cheminées des appartements font en effet appel au grès émaillé et ont été demandés à l’entreprise d’Alexandre Bigot. Il est donc probable qu’avant 1895, Guimard n’est pas en rapport avec Eugène Gillet, même s’il a pu le côtoyer au sein de l’ENBA. Dans la mesure où Ringel D’illzach avait son atelier rue Chardon Lagache, dans le XVIe arrondissement parisien et à proximité de la zone d’action de Guimard, il est possible que ce soit à lui que Guimard ait eu recours en premier en lui confiant l’établissement de certains modèles du Castel Béranger. Et c’est peut-être Ringel d’Illzach qui a ensuite fait connaître Eugène Gillet à Guimard.

Une autre possibilité de rencontre entre Gillet et Guimard est la présence de ce dernier à l’Exposition des Arts du feu qui se tient de mai à septembre 1897 au Palais des Beaux-Arts au Champ de Mars.

Dans l’Album du Castel Béranger[1], la lave émaillée n’apparait que pour une « cheminé de salon » à la fin du portfolio, juste avant les planches consacrées à des exemples de réalisations qui ne sont pas destinées au Castel Béranger.

Planche 62 de l’Album du Castel Béranger (détail). 1898. Coll. part.

Sur cette cheminée en fonte bronzée, la lave émaillée est présente sous la forme de trois plaques sculptées en haut-relief puis émaillées avant d’être insérées derrière des ouvertures ménagées dans le linteau et les deux niches latérales. Photographiée en dehors de tout contexte architectural, cette cheminée sera employée par Guimard, non pas dans un salon, mais dans son agence d’architecture aménagée aux alentours de 1898-1900.

Cheminée de l’agence d’architecture de Guimard au Castel Béranger. Carte postale ancienne, série Le Style Guimard, éditée en 1903. Cliché pris aux alentours de 1900 (détail). Coll. part.

Son équivalent (ou peut-être la même) sera mis en place au Castel Henriette (1899-1903).

Cheminée du Castel Henriette, état actuel, détail du panneau central en lave émaillée. La fonte présente des traces de dorure. Coll. part. Photo auteur.

Pourquoi Guimard opte-t-il pour la lave sculptée et émaillée pour cette cheminée, alors qu’il aurait pu obtenir un résultat assez proche avec le grès émaillé ? Plusieurs raisons peuvent être évoquées. Tout d’abord, grâce à la sculpture, les blocs de lave s’ajusteront parfaitement aux ouvertures dans la fonte, sans les aléas entrainés par la déformation du grès à la cuisson. Ensuite, le fait qu’une édition en série ne soit pas recherchée entre sans doute en ligne de compte. Pour un ou deux exemplaires la sculpture n’entraînera pas de trop importants surcoûts. De plus, elle permettra des effets de relief comme le fond granuleux et une précision des lignes plus difficiles à réaliser par l’estampage du grès. Enfin, les procédés développés par François Gillet dans son nouveau brevet du 26 mai 1897 intéressent sans doute Guimard. Plutôt qu’une véritable invention, Gillet y expose une manière de procéder par vaporisation d’émaux de tonalités voisines dans des directions différentes qui permet de renforcer les reliefs et les creux, sans empâtements et sans coulures comme cela se produit sur le grès émaillé. L’émaillage de panneaux de cette cheminée paraît effectivement très fin et renforce l’effet de la lumière sur les reliefs.

Dès lors l’intérêt de Guimard pour ce matériau va devenir très vif et il l’emploie presque immédiatement sur la façade de l’hôtel Roy en 1898, avant de s’occuper de deux importants chantiers où la lave émaillée va intervenir de façon massive.

La première commande est le décor extérieur et intérieur et la maison du négociant en céramique Louis Coilliot à Lille. Un premier projet de façade en brique émaillée est modifié vers août 1897 pour revêtir le rez-de-chaussée de lave émaillée. C’est à ce moment qu’intervient Eugène Gillet et il est probable que c’est par son intermédiaire que Guimard se voit appelé à concevoir un remodelage complet de la façade entière en lave émaillée avant mai 1898. Les tableaux des plaques de lave naturelle utilisées en parement de cette façade présentent un relief obtenu par taille « sabrée » ou « rustiquée » avec un émaillage vert accentuant le relief selon le procédé décrit dans le brevet de 1897.

Hector Guimard et Eugène Gillet. Façade de la maison Coilliot, détail du couronnement, lave naturelle émaillée, 14 rue de Fleurus à Lille. 1898-1900.

En plus de la façade, sur une répartition des espaces intérieurs qui lui échappe sans doute, Guimard obtient de Louis Coilliot la décoration intérieure fixe, notamment celles du vestibule au rez-de-chaussée, de l’escalier et de l’appartement du premier étage.

Hector Guimard et Eugène Gillet. Vestibule de la maison Coilliot, détail d’un panneau en lave naturelle émaillée avec rustiquage, 14 rue de Fleurus à Lille. 1898-1900.

La seconde commande d’importance faisant intervenir la lave émaillée est celle du métro de Paris (1900-1903). Son utilisation y sera étroitement liée à la façon donc Guimard s’en est servie dans le vestibule et sur l’enseigne de la maison Coilliot.

Hector Guimard et Eugène Gillet. Panneau d’édicule en lave naturelle émaillée, face externe. Photo auteur.

Hector Guimard et Eugène Gillet. Panneau d’édicule en lave naturelle émaillée, face interne. Photo André Mignard.

Enseigne de l’édicule de la station Porte Dauphine, signée « Hector Guimard Archte ».

Photo André Mignard.

La seule signature de Gillet connue pour le métro de Paris est présente en bas et à gauche de l’enseigne placée au dessus de l’escalier de descente du pavillon voyageur de la Place de l’Étoile avec la mention « M Gillet Lave Emaillée ».

Enseigne du pavillon voyageurs de la place de l’Étoile. Détail de la photographie de Charles Maindron prise le 29 avril 1902. Négatif au gélatino-bromure d’argent sur verre 18 x 24 cm. Bibliothèque Historique de la Ville de Paris.

Au total, la CMP aura commandé à Gillet 236 panneaux pour les pavillons et les édicules dont 5 sont de dimensions et décors spéciaux placés au milieu des grandes portes des pavillons. Elle commande aussi 112 enseignes « METROPOLITAIN » pour les différents types d’entrées et 5 plaques d’inscription « Entrée » et « Sortie » aux édicules des stations Saint-Jacques et Place Mazas.

Guimard utilise aussi la lave émaillée pour certaines de ses œuvres architecturales notamment pour les plaques d’enseignes de ses villas.

Plaque de la porte d’entrée du Chalet Blanc à Sceaux, vers 1909 (initialement placée sur le Chalet Blanc à Cabourg en 1903). Photo auteur.

Pour la décoration intérieure, ce sont surtout sur les cheminées que Guimard utilise la lave, pour de simples rétrécissements de foyer avec des plaques planes en lave naturelle ou pour des manteaux aux volumes plus complexes créés au moyen de lave reconstituée.

Hector Guimard et Eugène Gillet. Cheminée du salon de la maison Coilliot, lave reconstituée émaillée. 14 rue de Fleurus à Lille. Vers 1901. Photo Felipe Ferré.

Jusqu’au salon des Artistes Décorateurs de 1907, il expose régulièrement des modèles de cheminées avec ce matériau. Après cette date, il semble cesser d’en présenter, sans doute pour mieux mettre en valeur ses créations en fonte.

Alors qu’il s’est très vite préoccupé du problème de l’édition en série, Guimard a bien sûr utilisé tous les matériaux traditionnels qui étaient à sa portée tels que le plâtre, le ciment, la céramique ou le bronze. Mais il en a aussi volontiers expérimenté de nouveaux tels que la pierre de verre Garchey, le fribrocortchoïna ou le lincrusta Walton, pourvu qu’ils présentent un caractère relativement économique et surtout qu’ils puissent recevoir l’empreinte du Style Guimard. Il était donc bien certain que notre architecte n’avait pas pu négliger le produit phare de l’entreprise d’Eugène Gillet : la lave reconstituée. La possibilité qu’elle offrait de produire en série — donc à bon compte — des décors d’architecture a dû être mise en balance avec l’édition de tels modèles par l’un ou l’autre des diffuseurs du grès émaillés. Les modèles de céramique architecturale de Guimard édités par l’entreprise Muller et Cie à Ivry l’ont été en faïence émaillée ou en terre cuite rouge et leur collaboration s’est arrêtée avant la construction du Castel Béranger. S’il a ensuite passé commande de nombreux de modèles en grès émaillé à Bigot, Guimard ne semble pas avoir les avoir fait éditer chez lui. Quant à l’entreprise Gentil & Bourdet, plus tard apparue sur le marché, ses catalogues ne contiennent aucun modèle de Guimard. Eugène Gillet ne semblant pas pour sa part avoir eu de catalogue imprimé, les deux modèles de cabochons qui sont scellés sur deux immeubles de Guimard, (l’immeuble Jassedé et son hôtel personnel) ne pouvaient révéler avec quel matériau ils avaient été moulés ni par quelle entreprise.

Cabochon sur l’immeuble Jassedé, 142 avenue de Versailles, 1903-1905. Dim. non connues. Photo Nicolas Horiot.

Cabochon sur la corniche de l’hôtel Guimard, 122 avenue Mozart, 1909-1911. Photo Nicolas Horiot.

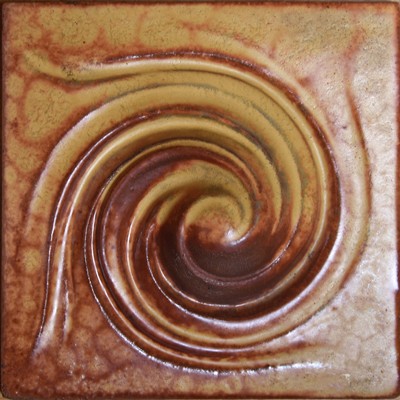

Par chance, nous avons pu entrer en possession d’un tirage du modèle de cabochon présent sur l’hôtel Guimard, cette fois revêtu d’un émaillage bleu. Il provient des descendants d’Eugène Gillet et n’a jamais été scellé. À sa face postérieure, son aspect et la présence du « peigne » en creux prouvent qu’il s’agit de lave reconstituée. Il ne comporte pas de mention de fabricant, mais même si (comme beaucoup de créations de Guimard) ce modèle a eu très peu de succès, il a bien été édité par Gillet.

Hector Guimard, cabochon en lave reconstituée émaillée, modèle édité par Eugène Gillet. Dim : haut. 12 cm, larg. 12 cm. Coll. part (provenant de la famille Gillet). Photo auteur.

Son motif tourbillonnant est une variante de plusieurs autres motifs du même genre comme celui du papier peint des chambres du Castel Béranger en 1895-1896,

Hector Guimard, papier peint des chambres du Castel Béranger (détail), Le Mardelé, Bibliothèque Forney. Photo auteur.

celui des cartouches en fonte des entourages secondaires du métro vers 1902.

Cartouche en fonte d’entourage secondaire du métro (détail).

Photo auteur.

On est plus près encore du cabochon en lave émaillée avec le modèle de carreau édité en « Pierre de verre Garchey »[2] quoique celui-ci ait un faible relief,

Carreau en Pierre de verre Garchey, modèle de Guimard. Dim : haut. 9,7 cm, larg. 9,7 cm. Provenant de la salle de bain du Castel Henriette. Coll. part. Photo auteur.

Ces carreaux en Pierre de verre Garchey ont été utilisés vers 1900 par Guimard pour la salle de bain du Castel Henriette, situé rue des Binelles à Sèvres. Et c’est précisément sur le premier modèle du vase des Binelles, présenté sur le stand de Guimard à l’Exposition Universelle de Paris en 1900, que l’on retrouve ce motif, cette fois avec un fort relief.

Premier modèle du vase des Binelles (détail). Stand Guimard à l’Exposition Universelle de Paris, 1900.

On peut donc penser que le carreau Guimard en lave émaillé a été conçu à la même époque. Il n’est pas pour autant étonnant de le trouver sur l’hôtel Guimard près d’une décennie plus tard dans la mesure où Guimard a intégré à son décor intérieur et extérieur des éléments anciens comme autant de jalons de sa carrière de novateur.

Eugène Gillet va également créer un modèle de cabochon au motif tourbillonnant assez proche de celui de Guimard, avec moins de relief et un aspect plus symétrique.

Eugène Gillet. Cabochon de lave reconstituée émaillée. Haut. 12 cm, larg. 12 cm. Coll. part (provenant de la famille Gillet). Photo auteur.

Le résultat est très réussi et, à notre avis, plus intéressant que le modèle en grès émaillé de la maison Bigot qu’on retrouve sans difficulté sur de nombreuses façades.

Cabochon Bigot, façade du 25 passage d’Enfer à Paris, architecte André Arfvidson, 1911. Photo auteur.

Ce dernier est très proche d’un autre modèle édité par le céramiste Charles Gréber à Beauvais.

Cabochon Gréber, présent sur la façade de la maison Gréber,

63 rue de Calais à Beauvais. Photo auteur.

Frédéric Descouturelle

[1] Ce portfolio est annoncé au printemps 1898 et finalement publié en novembre 1898. Guimard y inclut l’entreprise Gillet dans la liste extensive qu’il donne des différents entrepreneurs qui ont collaboré avec lui.

[2] Carreaux de verre de récupération chauffé et compressé.

Comment commander ?

Vous pouvez recevoir les objets par colis ou vous déplacer au domicile de Frédéric Descouturelle, secrétaire de l'association.

Recevoir les objets par colis

Prix du transport en sus.

Actuellement, seul le règlement par chèque est possible. Les chèques seront à libeller au nom de : « Le Cercle Guimard ».

Merci d'envoyer un message pour passer commande.

Se déplacer au domicile de notre trésorier, à Montreuil (métro Robespierre).

Vous pouvez prendre rendez-vous par courriel pour venir un vendredi après-midi ou un samedi matin. Dans ce cas, le règlement en espèces est possible.

Vous souhaitez adhérer et bénéficier des tarifs spéciaux ?

Vous pouvez réaliser un règlement unique comprenant l’achat et la cotisation.