Author: f.descouturelle

De Lyon à Paris, Hector Guimard et ses proches : famille, voisins et clients

La biographie d’Hector Guimard est lacunaire et, même en présence de documents, parfois non fiable. Les auteurs qui se sont intéressés à l’architecte ont tous souligné combien les relations entre le jeune Hector et ses parents étaient difficiles. Grâce à Mme Grivellé, le jeune Guimard a trouvé non seulement une famille d’accueil, mais aussi plus tard des clients : ce sera tout d’abord Mme Grivellé elle-même, puis Prosper, son fils et les amis et/ou voisins de ceux-ci.

Je souhaiterais apporter ici deux types d’informations factuelles qui, à ma connaissance, n’ont pas encore été mentionnées dans les travaux sur Hector Guimard. Tout d’abord, quelques données biographiques sur Mme Grivellé et ses proches et, ensuite, sur une possible parenté d’Hector Guimard avec Jules F. Guimard. Je proposerai aussi de reconsidérer la relation entre Hector et son frère René et apporterai quelques informations à propos de la sœur aînée d’Hector.

Lorsqu’en 1882 Hector Guimard est admis à quinze ans à l’Ecole Nationale des Arts Décoratifs, c’est Mme Grivellé qui lui sert de garant. Ceci est confirmé par une lettre d’Hector Guimard à Auguste Louvrier de Lajolais, Directeur de l’ENAD — École nationale des Arts Décoratifs — où il écrit : « J’étais entré dans votre école abandonné par mes parents, condamné à accepter la protection d’une parente avec celle d’amis».[1]

La relation de parenté précise entre Mme Grivellé et Hector reste floue. Si, pour certains auteurs d’articles ou de sites internet, Mme Grivellé est une parente proche (la tante)[2] d’Hector Guimard, elle est, pour d’autres, une simple amie de la mère d’Hector, c’est-à-dire Marie-Françoise Bailly, épouse de René Germain Guimard. Il vaut mieux faire confiance à l’épouse d’Hector, Adeline Guimard et considérer que Mme Grivellé était la marraine d’Hector.[3]

Ceci n’est pas un Guimard : des fauteuils de spectacle

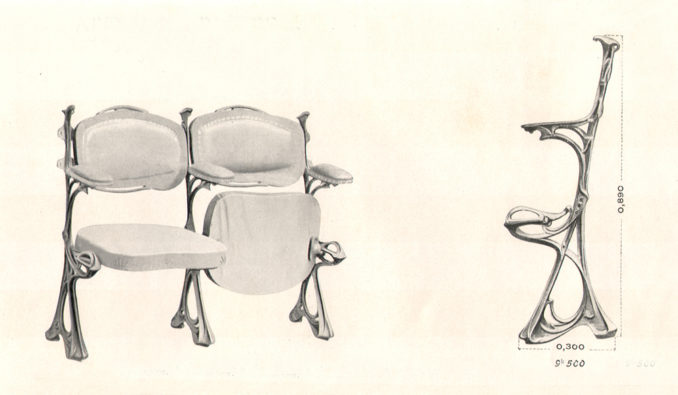

Des fauteuils de spectacle en fonte et à assise abattante, similaires à ceux créés par Guimard pour la Salle de Humbert de Romans, sont apparus à plusieurs reprises sur le marché de l’art au cours des trois dernières années. Dans cet article, grâce à notre correspondant allemand Michael Schrader, nous les présentons et les comparons aux fauteuils originaux. Dans un prochain article, nous décrirons plus précisément ces derniers avant de retracer l’histoire de leur redécouverte dans les années soixante-dix.

En 2018, la maison de vente aux enchères allemande Mehlis à Plauen a proposé deux de ces fauteuils de concert en fonte. Ils ont alors été décrits comme des reproductions de la fin du XXe siècle, basés sur un dessin de Guimard vers 1901. Invendus avec un prix de réserve de 900 € chacun, ils n’ont pas non plus trouvé de nouvel acquéreur lors d’une vente aux enchères ultérieure avec un prix de réserve de 500 € chacune.

Fauteuil de spectacle. Site de vente Mehlis auktionen n° 2118.

Fauteuil de spectacle. Coll. part. Photo auteur.

Un fauteuil identique est actuellement mis en vente sur eBay pour 1239 €, par l’antiquaire allemand Denes Szy de Düsseldorf qui le propose aussi à la vente directe via sa boutique pour 1350 €. Cette boutique avait initialement deux exemplaires en vente sous la description « Cinéma Art Nouveau pliant fonte France, variante ou d’après un dessin d’Hector Guimards [1867-1942] pour la salle Humbert de Romans à Paris 1901. »

Tous ces fauteuils proviennent d’un lot acheté à titre privé par le magasin Furthof Antikmöbel qui, en 2017, en proposait à la vente douze exemplaires sous la description suivante : « Ensemble de 12 chaises de concert Art Nouveau, France vers 1900. Les joues en fonte sont attribuées à Hector Guimard (1867 Lyon – 1942 New York City). L’assise abattante, le dossier et les accoudoirs rembourrés ont été ajoutés dans le passé. » Selon la page d’accueil, de cet ensemble de douze fauteuils, cinq ont déjà été vendus, deux ont été convertis en bancs et cinq autres exemplaires peuvent encore être achetés pour 850 € chacun. Selon le vendeur, ces sièges proviennent d’une famille d’artistes de cirque qui avaient l’habitude de faire des tournées en Europe et avait acheté cet ensemble de douze fauteuils à l’époque. Aucune information supplémentaire n’est disponible.

Vue de l’ensemble des douze fauteuils de spectacle initialement proposés par le magasin Furthof Antikmöbel.

Vue partielle de l’ensemble des douze fauteuils de spectacle initialement proposés par le magasin Furthof Antikmöbel. On remarquera que le dossier est alors posé à l’envers.

Chacun de ces fauteuils mesure 98 cm de hauteur, 75 cm de profondeur, 65 cm de largeur et pèse environ 24 kg. Il se compose de deux pieds latéraux en fonte, d’un dossier en bois et d’une assise abattante. Les fontes latérales mesurent 53,5 cm en largeur et 98 cm en hauteur, alors que celles des fauteuils de Guimard n’ont que 90 cm de hauteur. Elles sont aussi plus minces que celles des fauteuils originaux de Guimard. Leur modelage est étroitement basé sur celui des fontes de Guimard mais il est moins détaillé et présente même des écarts notables, notamment à l’extrémité supérieure et dans la zone du pied qui est moins complexe et également beaucoup plus long que ceux des fauteuils originaux. Cette dernière disposition a sans doute été adoptée en pensant donner ainsi plus de stabilité aux sièges mais s’avère en réalité inutile. Et contrairement aux fauteuils originaux, il n’y a pas de perçage vertical de la fonte permettant de les fixer au sol. Tous ces fauteuils sont présentés de façon individuelle avec deux fontes latérales pour chacun et non en rangée avec n+1 fontes pour n fauteuils. En revanche, comme dans la disposition originale, une barre relie les deux fontes latérales dans leur zone inférieure pour augmenter la stabilité. Les fontes, peintes dans une couleur brun argile, présentent des traces d’usure frappantes partout, même dans des endroits qui ne peuvent pas être atteints par l’usure naturelle, ce qui suggère que ces traces ont été créées artificiellement.

À gauche : fauteuil de spectacle. Site de vente Mehlis auktionen n° 2118. À droite : fauteuil de spectacle provenant de la Salle Humbert de Romans par Guimard. Coll. part. Photo Auction France.

À gauche : fauteuil de spectacle. Site de vente Mehlis auktionen n° 2118. À droite : fauteuil de spectacle provenant de la Salle Humbert de Romans par Guimard. Coll. part. Photo Auction France.

À gauche : fauteuil de spectacle. Site de vente Mehlis auktionen n° 2118. À droite : fauteuil de spectacle provenant de la Salle Humbert de Romans par Guimard. Coll. part. Photo Auction France.

Les formes de l’assise, des accoudoirs et du dossier suivent d’assez près celles des fauteuils originaux. Leur rembourrage est en mousse (alors que celui d’époque était en crin) et leur recouvrement en cuir synthétique rouge-brun (en place d’une moleskine verte d’époque) fixé aux pièces en bois par des rivets. Contrairement aux fontes latérales, le bois du dossier qui semble être du hêtre ou un bois fruitier, ne présente presque pas de signes d’usure. Le sens dans lequel est fixé ce dossier (à l’aide de vis en laiton modernes) est d’ailleurs à géométrie variable. On voit sur les photographies anciennes de la Salle Humbert de Romans que la traverse horizontale bombée est orientée vers le bas. Mais sur l’illustration du catalogue Guimard de la fonderie de Saint-Dizier, le dossier est orienté dans l’autre sens, comme sur les photographies de la série de douze fauteuils du magasin Furthof Antikmöbel (voir plus haut). Il est donc fort possible que ce soit cette illustration qui ait servi de modèle aux fauteuils que nous présentons ici.

Le modèle GA de fauteuil de spectacle, catalogue Guimard édité par la fonderie de Saint-Dizier à partir de 1908. pl. 40. Coll. part.

Dans l’ensemble, ces fauteuils donnent donc l’impression d’une reproduction moderne inspirée par la conception originale des fauteuils de concert Guimard. La référence au design de Guimard est reconnaissable et pourtant la qualité de l’exécution n’est que modeste par rapport à l’original. Mais en l’état actuel de nos informations, il n’est pas avéré que ces chaises ont été réellement produites pour être vendues en tant que fauteuils de spectacle Guimard d’époque. Au contraire, si l’on se réfère à la description du revendeur Furthof Antikmöbel, une utilisation commerciale dans le cadre d’un cirque semble tout à fait envisageable et cette petite série de ces chaises aurait donc pu être fabriquée dans cette optique à la fin du XXe siècle. Leurs reventes successives risquent néanmoins de les voir se parer d’une attribution pleine et entière à Guimard.

Michael Schrader

Convocation à l’assemblée générale du Cercle Guimard par Internet le 1er juillet 2020 à 18h

La vie de l’association continue pendant cette période particulière. Nos publications et nos travaux de recherche se poursuivent, nos démarches et notre travail sur le musée Guimard redoublent avec le déconfinement.

Chaque année, l’assemblée générale est un moment important de notre association. Si elle répond aux obligations légales, elle a toujours été organisée comme un moment de rencontre et de partage autour de notre passion commune pour l’Art nouveau et en particulier pour Hector Guimard. Bien évidemment depuis quelques années, elle est également devenue un temps pour vous rendre compte des avancées sur le projet de musée Guimard.

Cette année, les dispositions des ordonnances prises en application de la loi d’urgence COVID-19 nous le permettant, nous organisons cette assemblée générale en direct, par internet, le mercredi 1er juillet à 18h. Le lien de la réunion sera envoyé quelques jours auparavant aux adhérents 2020.

Si vous n’êtes pas à jour de cotisation, il est encore de temps de ré-adhérer pour l’année en cours et de participer à l’assemblée (voir plus bas).

Pour des raisons d’organisation, nos adhérents pourront voter en ligne avant l’assemblée, au plus tard le 30 juin, au moyen du formulaire accessible depuis leur espace adhérent. Les résultats du vote seront annoncés en séance.

À très bientôt, sur Internet !

Le bureau du Cercle Guimard

Votre numéro d’adhérent est mentionné sur la carte qui vous a été adressée lors de votre renouvellement de cotisation, envoyée par h.madoui@lecercleguimard.fr, le Trésorier en charge des adhésions.

Le formulaire d’adhésion 2020 est disponible ici. Si vous souhaitez régler par virement bancaire, merci de nous l’indiquer et nous vous enverrons le RIB de l’association.

Vous pouvez à tout moment demander la réinitialisation de votre mot de passe d’accès à l’espace adhérent en cliquant sur :

J’ai oublié mon mot de passe / je souhaite réinitialiser mon mot de passe.

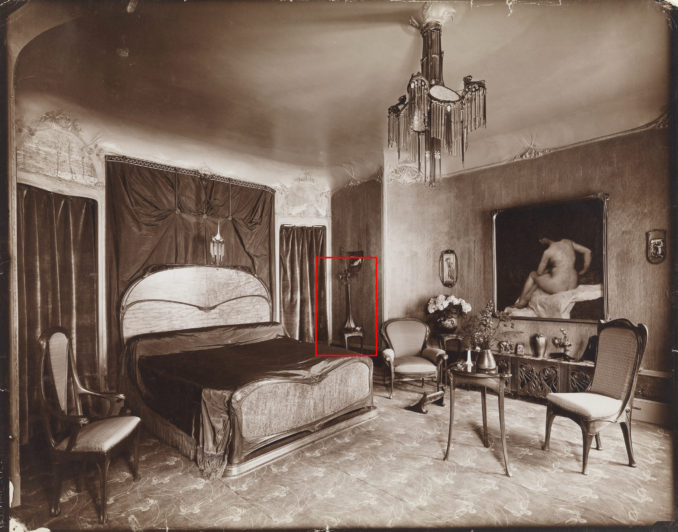

Le vase Daum de la chambre des Guimard

Nous débutons une série d’articles consacrés aux objets du décor extérieurs à la production de Guimard mais utilisés par celui-ci pour garnir aussi bien ses ensembles mobiliers — à l’occasion d’une exposition par exemple – que ses intérieurs dans le cas de l’hôtel particulier de l’avenue Mozart. L’identification de certains d’entre eux a été rendue possible grâce à quelques rares photos parues dans la presse d’époque mais surtout par les clichés scannés en haute définition du Cooper Hewitt Museum de New-York et du fonds légué par la veuve de l’architecte à la bibliothèque du Musée des Arts décoratifs de Paris.

Sur ces documents, vases, statues, sculptures ou objets de la vie courante décorent souvent – parfois de manière surprenante – les meubles de Guimard. Ils n’ont jamais vraiment fait l’objet d’une étude approfondie tant l’attention est focalisée sur le mobilier lui-même (dont l’inventaire n’est d’ailleurs toujours pas terminé…). Certains de ces objets sont visiblement contemporains de l’architecte, comme ce vase que nous étudions aujourd’hui, d’autres sont de styles et d’époques très différents telles ces statuettes d’inspiration antique qui seront le sujet d’un prochain article.

Mais au-delà de ces informations qui nous renseignent sur les goûts artistiques de Guimard, on peut s’interroger sur la volonté de l’architecte d’avoir voulu intégrer autant d’objets si différents à un style qui porte son nom et réputé difficilement conciliable avec d’autres styles et même avec les autres formes d’Art nouveau. L’architecte était certainement conscient de la forte personnalité esthétique de son mobilier. Peut-être a-t-il voulu prouver que le style Guimard pouvait malgré tout se marier avec les objets du décor des futurs acheteurs ?

Dans le cas de la décoration de l’hôtel particulier de l’avenue Mozart, un autre problème est vite apparu : le délicat sujet de l’appartenance des objets extérieurs à la production de Guimard. Une partie de ceux-ci ont certainement été apportés par son épouse mais en l’absence d’informations supplémentaires, il parait impossible de se prononcer à ce sujet. C’est peut-être le cas du vase de la chambre des Guimard que l’on distingue sur les photos d’époque.

Sa forme épurée en fait un des objets qui s’accommode le mieux du style Guimard s’intégrant facilement au décor de la chambre. Il apparait sur deux clichés, posé sur la même sellette, en deux endroits différents de la pièce — à la droite du lit et à proximité de la coiffeuse de Mme Guimard — probablement le signe de plusieurs séances photographiques.

Chambre des époux Guimard, au second étage de l’hôtel particulier du 122 avenue Mozart à Paris. Coll. part.

Ce vase offre de fortes similitudes avec une verrerie de forme identique commercialisée par la manufacture Daum. Doté d’un long col étiré développé à partir d’une solide base quadrangulaire, la pièce d’une hauteur de l’ordre de 70 centimètres conserve sa section géométrique carrée, renforcée par une légère surépaisseur à chaque angle. On connait parfaitement ces modèles à la silhouette aisément identifiable que Daum a décliné dans une gamme d’une trentaine d’ornementations différentes allant des fougères capillaires aux ailantes de sycomore en passant par des représentations de physalis ou de voiliers sur coucher de soleil méditerranéen.

Détail d’une autre photo de la chambre des époux Guimard. Coll. part.

Détail d’une autre photo de la chambre des époux Guimard. Coll. part.

Dans le monde parfois surprenant des amateurs de verreries Art nouveau, il n’est pas rare de désigner certains de ces vases sous l’étrange vocable « berluzes ». L’étymologie de cette dénomination demeure controversée et deux hypothèses continuent de s’opposer.

La première voudrait que le terme trouve sa source dans le jargon des ouvriers des anciennes manufactures de verrerie du bassin de Saint Louis Les Bitche et ferait référence au récipient qui permettait au personnel soumis à la chaleur des fours d’étancher leur soif. L’objet, appelé « berling », généralement réalisé sur place dans un verre assez rustique avait le plus souvent l’aspect d’un vase soliflore à col légèrement coudé dans lequel, perpétuant la tradition des flacons à eau de mélisse, on introduisait des morceaux de bâtons de réglisse afin de donner à la boisson un parfum et un goût plus agréable. La berluze serait dès lors une déformation linguistique de ce berling mosellan originel.

L’autre version qui a cours au sein des familles de collaborateurs de la fameuse cristallerie nancéienne voudrait que lors de la fabrication d’un des premiers soliflores de ce type, un exemplaire aurait été tellement de guingois que « le père Daum » aurait demandé à haute voix si le verrier qui venait de le réaliser n’avait pas la berlue ? Cela est évidemment à prendre avec prudence comme beaucoup de témoignages oraux transmis « selon la tradition familiale », aucun élément probant ne permettant de corroborer quoi que ce soit.

Paradoxalement, c’est sur un document émanant des archives de la maison Majorelle datant de la décennie 1890-1900 que l’on trouve la première mention d’une « berluze » au dos d’une photographie montrant un meuble présentoir vitré sculpté et marqueté garni de nombreux bibelots.

Photographie en noir et blanc d’un meuble de collectionneur Majorelle, circa 1896. Coll. auteur.

Ce soliflore est parfaitement caractéristique du style naturaliste floral qui identifie les premières productions des frères Daum.

Détail de la photographie précédente montrant un vase « berluze » de la maison Daum. Coll. auteur.

Photographie de ce même vase à décor floral à rehauts dorés sur fonds givrés. Hauteur : 34,8 cm. Coll. Part. Photo auteur.

Vase « berluze » Daum de forme similaire à celui de la chambre des époux Guimard, au décor d’érable. Hauteur : 68 cm. Vente De Baecque et associés le 30/01/2020. Photo De Baecque et associés.

Daum, grand vase « berluze » en verre multicouche dégagé à l’acide à décor de fougères capillaires adiantum. Hauteur 69 cm. Coll. part. Photo maison de vente Henry’s (Allemagne).

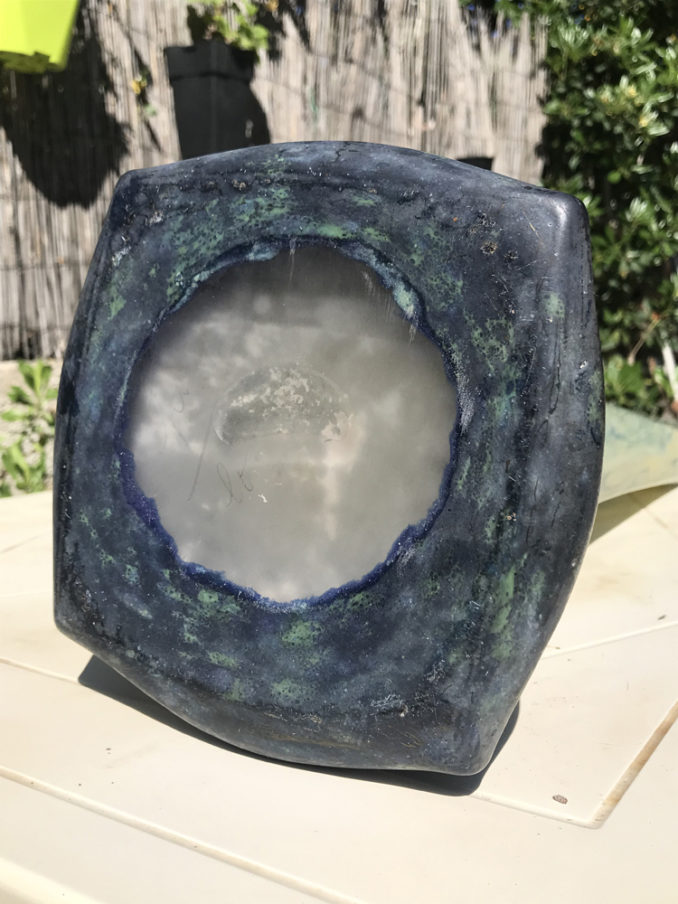

Généralement, les exemplaires gravés proposent une moindre épaisseur des profils angulaires par rapport à ceux exécutés en verre marmoréen coloré par vitrification de poudres d’oxydes, dits « verre de jade ».

Daum, deux vases « berluze » à base carrée en verre de jade bleu et vert. Hauteur : 36 cm et 69,7 cm. Coll. part. Photo auteur.

L’apparence plus ou moins élancée des vases dépendait en réalité de la hauteur de chaque unité qui pouvait varier de plusieurs centimètres d’un spécimen à l’autre. Ils étaient réalisés à partir d’un moule en fonte mais les cadences imposées par le chef de halle faisaient qu’ils étaient sortis toujours un peu trop tôt du moule et comme leur température était encore très élevée lors de l’opération de dépontillage, la gravité et le poids relativement important des pièces faisaient qu’ils étaient parfois susceptibles de significativement s’allonger.

Daum, base d’un vase berluze à base carrée en verre de jade bleu et vert. Coll. part. Photo auteur.

Parallèlement à ces vases sur base carrée, Daum s’est également essayé à produire des créations de même esprit sur une base triangulaire ; mais ces derniers n’ont pas connu le même succès commercial.

Daum, grand vase berluze en verre multicouche dégagé à l’acide à décor de feuillage et chatons d’amentifère, Hauteur : 68 cm. Coll. Part. Photo internet.

Les soliflores à long col sont rapidement devenus une figure familière des verreries de style Art nouveau. On en retrouve aussi en grès émaillé, par exemple pour la manufacture de Pierrefonds dans l’Oise avec un modèle de dimension modeste et dont la base est plus arrondie.

Vase de Pierrefonds en grès émaillé, non daté (vers 1910), signé « au casque ». Hauteur : 20,5 cm. Coll. part. Photo F. D.

Le vase de la chambre des Guimard ne figure dans aucune des collections muséales ayant accueilli les différents dons de la veuve de l’architecte. Par ailleurs, même si un des inventaires du contenu de l’hôtel Guimard réalisés à la veille de l’exil des époux aux États-Unis évoque bien « un petit vase Daum », il est peu probable que celui-ci corresponde à l’exemplaire étudié dans cet article. Il est donc tout à fait possible que le vase ait été offert à des proches des Guimard à la faveur d’un déménagement ou de la dispersion de leur collection.

Justine Posalski et Olivier Pons

Le stand de Guimard à l’Exposition de la Céramique en 1897 et autres réalisations architecturales en céramique émaillée

Notre précédent article a montré que les décors en céramique du Castel Béranger ne sont que partiellement attribuables à l’entreprise Bigot, spécialisée dans le grès émaillé. En nous penchant sur une réalisation contemporaine, celle du stand présenté par Guimard à l’Exposition de la Céramique en 1897, nous continuons à préciser les rôles des entreprises de céramique auxquelles Guimard a fait appel, celui des modeleurs qui l’ont secondé, et la nature des produits de leur travail (grès ou terre cuite). Quelques décors en céramique réalisés dans la filiation de ceux du Castel Béranger, mais pour d’autres constructions, seront également évoqués.

Le panneau au chat faisant le gros dos dont nous avons traité précédemment se retrouve (sans doute avant sa mise en place définitive sur le Castel Béranger) inclus dans le stand de Guimard à l’Exposition de la Céramique et de tous les Arts du feu[1] en 1897.

Panneau au chat faisant le gros dos, c. 1897, céramique émaillée par Gilardoni & Brault, placé sous l’oriel à l’angle gauche du second étage du bâtiment sur rue. Photo Nicholas Christodoulidis.

Cette exposition mêle tous les produits issus de la céramique (et de la verrerie) qu’ils soient des matériaux de construction, des matériaux techniques ou des expressions artistiques. Pour ces dernières, outre l’indispensable section rétrospective, on y trouve les noms de ceux qui s’exprimeront bientôt de façon remarquable dans le style moderne : Bigot[2], Lachenal, Delaherche, Massier, Dalpayrat, mais aussi des entreprises plus importantes et plus industrielles aux productions nécessairement éclectiques comme Loebnitz, Keller et Guérin, Muller, Gilardoni & Brault[3]. Bien entendu la Manufacture de Sèvres est largement représentée[4].

La seule image que nous ayons du stand de Guimard se trouve sur l’une des cartes postales de la série Le Style Guimard[5].

Stand de Guimard à l’Exposition de la Céramique et de tous les Arts du Feu en 1897 : « Porche en Céramique d’une Habitation ». Carte postale ancienne n° 3 de la série Le Style Guimard, fautivement datée 1898. Le chat faisant le gros dos se trouve en haut à droite. Coll. part..

Dans la mesure où le public parisien ne pouvait alors qu’incidemment connaître l’existence du Castel Béranger en cours de finition, ce stand a été la première manifestation publique du style moderne de Guimard et a certainement provoqué un choc visuel par son aspect radicalement novateur. Plus qu’un stand, cette présentation est une véritable réalisation architecturale adoptant le parti d’un porche d’immeuble[6] adossé à un mur aveugle garni de miroirs. Ses murs sont en briques et Guimard, en ajoutant un auvent au toit de tuiles, a déployé un important matériel de faîtage, de corniches et de tympan qui surmonte le riche encadrement des ouvertures à claire-voie dont une fenêtre à meneaux et jardinière en partie basse. Le décor se poursuit à l’intérieur avec une console et un pilastre au départ de l’escalier, un lambris qui accompagne la montée des marches et probablement un plafond.

La villa La Bluette dans Des Racines et des ailes spécial Normandie

Quel Avenir pour l’hôtel Mezzara ?

Sur le site de La Tribune de l’Art, organe d’information spécialisé, dans un article du 24 avril, Bénédicte Bonnet Saint-Georges dresse un historique complet du projet de musée Guimard porté par Le Cercle Guimard et Fabien Choné. Au terme de ce récit, la journaliste questionne le Ministère de la Culture sur le potentiel muséal de l’hôtel Mezzara rappelant précisément la proposition du Cercle. Elle interroge également le Ministère de l’Action et des Comptes publics sur l’appel d’offre – toujours à venir – et ses critères de sélection.

Pour le Cercle et son projet, le soutien de La Tribune de l’Art est un signe fort. Cette enquête ne peut qu’encourager et conforter la communauté des passionnés qui voit dans l’hôtel Mezzara le futur étendard de l’Art nouveau français.

À lire absolument.

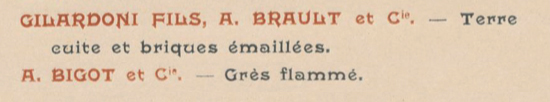

Les décors en céramique du Castel Béranger

Les décors en céramique du Castel Béranger sont habituellement réputés être en grès émaillé et avoir été produits par l’entreprise Bigot. Mais la découverte de nouveaux documents nous permet de réviser cette opinion. Nous n’abordons pas ici les mosaïques en grès cérame qui sont mentionnées dans l’article sur le décor du vestibule. Ce dernier, ainsi que l’article consacré au panneau du chat faisant le gros dos ont été modifiés.

Le Castel Béranger (1895-1898), maison de rapport destinée à la petite bourgeoisie, porte les espoirs d’un jeune architecte soucieux de se faire remarquer par un coup d’éclat médiatique et d’échapper ainsi au sort promis aux architectes sortis non diplômés de l’École des Beaux-Arts : une vie laborieuse et obscure. Sa façade, composite et colorée, porte la marque de la brusque conversion de l’architecte qui passe d’un style néo-Viollet-le-Ducien à l’Art nouveau. Elle utilise de nombreux matériaux : pierre de taille, meulière, brique rouge, brique émaillée, ferronnerie, fonte ornementale, vitraux et céramique architecturale.

Le Castel Béranger (1895-1898), façade sur la rue Jean-de-La-Fontaine et angle avec le hameau Béranger. Photo André Mignard.

Pour ce dernier matériau, Guimard s’adresse pour la première fois à deux nouvelles entreprises, au détriment de Muller et Cie[1] qui le fournissait jusque-là pour les panneaux de céramique émaillée dont il ornait ses constructions. De ces deux entreprises, la plus ancienne et la plus importante en terme de volume de production est Gilardoni fils, A. Brault et Cie[2]. La plus récente est A. Bigot et Cie[3] qui s’est positionnée exclusivement sur le grès émaillé[4]. Bigot est alors très à l’écoute des nouvelles tendances stylistiques et Guimard semble avoir voulu expérimenter ce nouveau matériau avec lui. La liste des intervenants qu’il fait figurer sur l’une des premières planches du portfolio du Castel Béranger mentionne bien ces deux entreprises dans les termes suivants :

Photomontage par infographie d’un extrait de la planche du portfolio du Castel Béranger contenant les noms des entreprises ayant exécuté les modèles. Coll. part.

On est certain de la participation de Bigot sur deux fournitures qui ont reçu sa signature : le décor du vestibule (signé en bas de chaque panneau) et les cheminées de certaines salles à manger.

Comment commander ?

Vous pouvez recevoir les objets par colis ou vous déplacer au domicile de Frédéric Descouturelle, secrétaire de l'association.

Recevoir les objets par colis

Prix du transport en sus.

Actuellement, seul le règlement par chèque est possible. Les chèques seront à libeller au nom de : « Le Cercle Guimard ».

Merci d'envoyer un message pour passer commande.

Se déplacer au domicile de notre trésorier, à Montreuil (métro Robespierre).

Vous pouvez prendre rendez-vous par courriel pour venir un vendredi après-midi ou un samedi matin. Dans ce cas, le règlement en espèces est possible.

Vous souhaitez adhérer et bénéficier des tarifs spéciaux ?

Vous pouvez réaliser un règlement unique comprenant l’achat et la cotisation.