Author: Emilie Dominey

Le bestiaire fantastique et coloré du Castel Béranger

Le Cercle Guimard a déjà consacré plusieurs articles au Castel Béranger, l’immeuble de rapport commandé par Élisabeth Fournier[1] à Hector Guimard en 1894 et achevé en 1898. Notre dernier article[2] a montré que le complet bouleversement stylistique opéré par Guimard lors de sa construction de 1895 à 1898 avait correspondu avec le changement de fournisseurs des décors en céramique. Cette fois, nous mettons l’accent sur le bestiaire fantastique et coloré qui orne ses façades, en présentant tout d’abord les singularités de ce projet, puis la dimension fantastique de son décor inspiré de la nature et du répertoire néogothique. Enfin, la matérialité et la polychromie de ce bestiaire seront explicitées.

« Cet immeuble, […], est destiné à révolutionner l’art de la construction. L’aspect est vraiment extraordinaire »[3].

À l’image de ces propos tenus par un journaliste dans un article dédié au Castel Béranger, hier comme aujourd’hui, la façade de cet édifice ne passe pas inaperçue dans l’espace public. Le fait qu’il ait été l’un des lauréats du concours des façades organisé par le Conseil municipal de Paris en 1898 témoigne de la volonté des pouvoirs publics du moment d’encourager une architecture en rupture avec la monotonie des façades des traditionnelles maisons de rapport haussmanniennes « qui rend[ai]ent les rues de Paris ennuyeuses à dormir debout »[4]. Sa construction a d’ailleurs été contemporaine des travaux de la commission instituée en vue d’élaborer un nouveau règlement de voirie autorisant une plus grande liberté des silhouettes des immeubles et de leurs saillies[5].

Le projet du Castel Béranger : modifications et singularités

Un décor éloigné du projet initial

Pourtant, ce riche décor à l’origine de la renommée internationale du Castel Béranger et d’Hector Guimard n’était pas celui initialement prévu par l’architecte. La lecture des élévations de façades du dossier de permis de construire déposé par Guimard en mars 1895 révèle un projet de décorum initial avorté. En effet, après son séjour bruxellois durant l’été 1895 au cours duquel il a rencontré les architectes Victor Horta (1861-1947) et Paul Hankar (1859-1901), Guimard a redessiné l’ensemble du second œuvre du Castel Béranger. C’est ainsi qu’un bestiaire fantastique et coloré est apparu sur les façades, mais aussi à l’intérieur de l’immeuble.

Un bestiaire en façade : l’unique exemple dans l’œuvre de Guimard

Le terme « bestiaire » est ici entendu de la même manière que le définit le dictionnaire Larousse ; à savoir, comme l’« ensemble de l’iconographie animalière, ou groupe de représentations animalières »[6]. En observant les façades du Castel Béranger on peut aisément identifier des éléments du décor ayant une représentation plutôt figurative, inspirée de la faune. On peut reconnaitre facilement la forme d’un chat.

Panneau du chat faisant le gros dos en grès émaillé du Castel Béranger, réalisé par Gilardoni & Brault en 1897. Photo Nicholas Christodoulidis.

Les motifs centraux des balcons en fonte sont mi-humain et mi-félin. Leur large nez peut même évoquer le mufle d’un lion, motif récurrent sur les fontes ornementales au XIXe siècle.

Motif central des balcons en fonte du Castel Béranger, réalisé par la fonderie Durenne à Sommevoire entre 1895 et 1898. Photo F. Descouturelle.

Mais le bestiaire du Castel Béranger comprend également plusieurs motifs qui relèvent plus spécifiquement de la faune sous-marine et qui participent à un répertoire aquatique[7] plus large dans cet immeuble de rapport.

L’exemple le plus probant est sûrement celui des ancres de chainage décoratives en fonte dont l’aspect formel se rapproche de celui d’un hippocampe. Ces éléments structurels présents à de nombreuses reprises en façades sont les extrémités de tirants participant au chainage de la construction qui permettent la répartition des efforts de traction dans la maçonnerie et la solidarité des murs (et possiblement des planchers) entre eux. C’est pour cette raison que Guimard a rajouté à ces chevaux marins ce qui pourrait s’apparenter à deux pattes.

Ancre de chaînage en fonte du Castel Béranger, réalisée par la fonderie Durenne à Sommevoire entre 1895 et 1898. Photo F. Descouturelle.

À l’intérieur, le départ de la main courante de la rampe d’escalier peut également évoquer la silhouette d’une tête et d’une encolure chevaline[8].

Départ de la main courante de l’escalier du bâtiment sur rue du Castel Béranger, bois sculpté. Photo F. Descouturelle.

À nouveau en extérieur, sur un tympan du bâtiment sur cour donnant sur le hameau Béranger, on retrouve un poisson entre deux crevettes.

Tympan sur la façade du bâtiment sur cour donnant sur le hameau Béranger, en céramique émaillée, réalisé par Gilardoni & Brault entre 1895 et 1898. Photo Nicholas Christodoulidis.

Ce registre décoratif animalier est une exception dans les réalisations de Guimard. En effet, même si quelques éléments en fonte du Castel Béranger ont été réutilisés par la suite par l’architecte dans certains de ses projets[9], aucun décor d’une telle ampleur faisant appel à la faune n’a précédé ni succédé à celui-ci dans son œuvre bâti.

Le décor fantastique du décor du Castel Béranger

Une dimension fantastique…

Le Castel Béranger n’était pas seulement singulier par la diversité des matériaux polychromes employés pour sa maçonnerie. Il l’était aussi par la profusion des chimères ornant ses façades, véritable bestiaire fantastique. Selon le dictionnaire Larousse, le fantastique « se dit d’une œuvre […] artistique […] qui transgresse le réel en se référant au rêve, au surnaturel, à la magie, à l’épouvante[10] ».

Cette « transgression du réel » est une notion clé dans la compréhension du décor de cet immeuble de rapport. Contrairement à son premier projet où il avait prévu un décor botanique stylisé, l’architecte a finalement conçu un décor qui n’avait plus l’ambition de retranscrire la nature telle qu’elle nous apparait. Celui-ci oscille finalement entre un réalisme « modifié » comme pour les hippocampes en fonte ou pour le panneau au chat, où le modelage du corps de l’animal se prolonge par des courbes tridimensionnelles…

Nicholas Christodoulidis (photographe), Panneau du chat faisant le gros dos en grès émaillé du Castel Béranger, réalisé par Gilardoni & Brault en 1897. Photo Nicholas Christodoulidis.

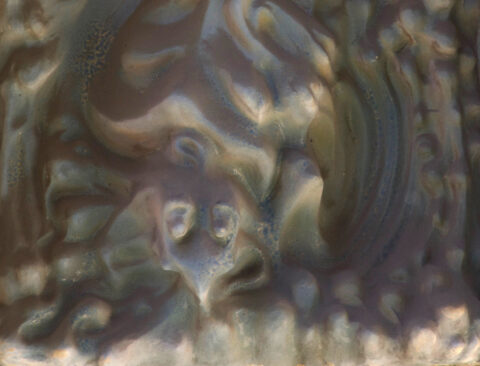

… et une abstraction plus ou moins poussée comme, par exemple, sur le panneau ornant l’encorbellement du bow-window de la cour où le modelage paraît si abstrait, si informe, que de prime abord il semble vain d’y chercher de quelconques similitudes avec un élément de la faune ou de la flore.

Encorbellement du bow-window de la cour du Castel Béranger. Photo F. Descouturelle.

Même si quelques esprits imaginatifs se raccrocheront sûrement à un détail de la partie inférieure pour y voir un bec et deux yeux.

Détail du panneau en céramique émaillée de l’encorbellement du bow-window de la cour du Castel Béranger, réalisé par Gilardoni & Brault entre 1895 et 1898. Photo F. Descouturelle.

Dans Études sur le Castel Béranger rédigé en 1899 par Georges Soulier et un certain « P.N. » — probablement Paul Nozal —, les auteurs expliquent que « les conceptions de l’ornement [doivent] accompagn[er] le décor vivant […], dans une harmonie de formes plus flottantes »[11], sans lui faire concurrence. On peut ainsi penser que pour Guimard l’essentiel n’était pas la retranscription de la nature mais plutôt son évocation par l’intermédiaire de contours façonnés plus ou moins précisément[12].

Georges Soulier et Paul Nozal soulignent aussi qu’au cours des siècles l’art a très rarement cherché à imiter scrupuleusement la nature et que la transgression du réel n’est donc pas une nouveauté. Les rinceaux, la stylisation des feuilles d’acanthe sur les chapiteaux corinthiens ou encore les chimères ornant les cathédrales en sont le parfait exemple.

Rinceau d’ornements symétriques, 1527, gravure. Musée du Louvre, département des arts graphiques, 8324 LR.

Chapiteau corinthien, 1650-1700, Cour carrée, sculpture. Musée du Louvre, département des sculptures du Moyen-Âge, de la Renaissance et des temps modernes, RF 4149.

… inspirée de la nature…

Certains de ces décors transgressant le réel sont spontanément assimilables à des organismes naturels mais cette fois sans qu’on puisse y reconnaitre avec certitude une espèce animale. Chaque spectateur se forge une idée de ce qu’il voit, en fonction de sa propre culture. C’est le cas des métopes en céramique éditées en série et garnissant les linteaux métalliques présents à de nombreuses reprises en façade. Leur forme peut par exemple évoquer de très loin celle d’une tête de grenouille ou celle d’un insecte, comme une mante religieuse.

Métopes des linteaux métalliques de certaines baies, réalisés par Gilardoni & Brault en céramique émaillée (ou par Bigot en grès émaillé) entre 1895 et 1898. Photo Nicholas Christodoulidis.

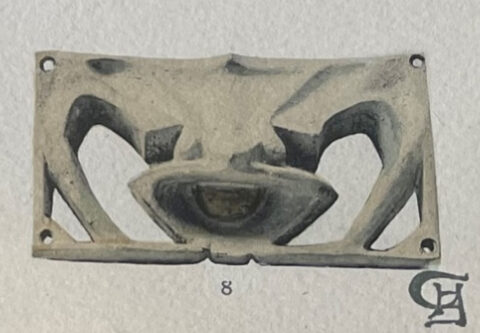

Les prises d’air en façades sont quant à elles ornées de grilles en fonte dont la forme pourrait être assimilée à celle d’un crabe, ou encore à celle d’une bouche et deux narines[13].

Prise d’air, portfolio Le Castel Béranger, œuvre de Hector Guimard architecte, Paris, Librairie Rouam, 1898, pl. 22. Bibliothèque du Musée des arts décoratifs, Réserve P95.

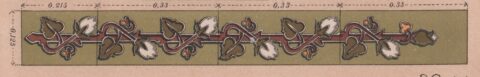

Dans les appartements, le papier peint spécifiquement conçu pour les antichambres contient également un motif mis en exergue par sa coloration et dont les lignes capricieuses se rapprochent de celles d’un félin.

À gauche, détail du papier peint des antichambres, portfolio Le Castel Béranger, œuvre de Hector Guimard architecte, Paris, Librairie Rouam, 1898, pl. 30. Coll. part. À droite, détail d’un fragment de lé produit par Le Mardelé conservé à la Bibliothèque Forney, réf. 998, trois tons dont un ton or, vers 1895-1896. Photo F. Descouturelle.

Singulière parmi celles des autres papiers peints prévus pour les autres types de pièces du Castel Béranger, sa composition générale évoque un arbre de Jessé, tandis que l’attitude de ce motif particulier fait penser à une enluminure médiévale, ce qui nous amène à l’aspect le plus intrigant de ce bestiaire.

… et d’une fantasmagorie médiévale

Une autre interprétation du répertoire animalier présent au Castel Béranger est celui qui lui aurait valu à Auteuil le surnom de « maison des Diables » ainsi que le rapporte Jean Rameau dans Le Gaulois en 1899.

« L’artiste voulut peut-être représenter des chimères, mais où le populaire voit surtout des démons, et qui font se signer à vingt pas toutes les vieilles femmes de l’arrondissement. Il y a des diables aux portes, des diables aux fenêtres, des diables aux soupiraux des caves, des diables aux balcons et aux vitraux, et l’on m’assure qu’à l’intérieur, les rampes d’escalier, les boutons de fourneaux, les clés des placards, tout, depuis le grand salon jusqu’à l’office, est de la même diablerie. Si Dieu ne protège plus la France, le diable du moins semble protéger Auteuil. Parisiens, dormez en paix[14]. »

Même si Jean Rameau grossit le trait, son recours au champ lexical de l’épouvante et de l’enfer indique bien qu’une dimension « satanique » existe au Castel Béranger. Il semble même avoir eu une connaissance assez fine de l’édifice puisqu’il évoque la présence de diables aux boutons des fourneaux. Or, comme le prouve un détail de l’illustration des façades de fourneaux de cuisine publiée dans le portfolio du Castel Béranger, le motif situé entre les deux panneaux d’arrivée d’air des façades en fonte évoque parfaitement une figure diabolique avec une bouche dentue démesurément ouverte et surmontée d’yeux furieux.

Fourneau des cuisines du Castel Béranger, portfolio Le Castel Béranger, œuvre de Hector Guimard architecte, Paris, Librairie Rouam, 1898, pl. 51, n° 4 (détail). Coll. part.

Les façades du Castel Béranger comprennent plusieurs éléments — en particulier les pignons et la relative asymétrie de la façade sur rue — rattachant l’immeuble à l’architecture médiévale et justifiant son nom de « castel ». Ceci n’a rien d’étonnant au regard du regain d’intérêt dont faisait l’objet l’architecture gothique au XIXe siècle ; mais aussi de la filiation entre Eugène Viollet-le-Duc et Hector Guimard. Cependant, son répertoire décoratif « satanique », s’il est bien présent, n’est pas tant mis en évidence que Jean Rameau voudrait le faire croire. En réalité, Guimard ne prend pas simplement comme source le Moyen-Âge, mais se réfère à l’image fantasmagorique de la sorcière qui, comme l’explique Maryse Simon[15], est rattachée à tort à la période médiévale puisqu’en réalité la chasse aux sorcières a été à son paroxysme au XVIe et au XVIIe siècle. Cette image fantasmagorique de la sorcière médiévale découle d’une construction amorcée à l’époque moderne, modifiée au XIXe siècle, notamment par les auteurs de contes comme les frères Grimm[16].

Ce pastel de Lévy-Dhurmer réalisé en 1897 — soit pendant la construction du Castel Béranger (1895-1898) — représente une sorcière entourée de tous ses attributs : un chat, un serpent, un lézard, une chauve-souris et un hibou. Or ces derniers — à l’exception du hibou — sont tous présents sur les façades du Castel Béranger.

Lucien Lévy-Dhurmer, La Sorcière, 1897, pastel sur papier. Musée d’Orsay, RF 35503.

Le panneau du chat faisant le gros dos a été réalisé en grès émaillé, avant mai 1897, par Gilardoni & Brault d’après le travail du modeleur Xavier Raphanel.

Panneau du chat faisant le gros dos (détail) en grès émaillé du Castel Béranger, réalisé par Gilardoni & Brault en 1897. Photo Nicholas Christodoulidis.

Le scan effectué par Nicholas Christodoulidis a permis d’identifier la figure située à l’intersection des frontons des lucarnes du dernier étage donnant sur la rue Jean-La-Fontaine. Cette chimère sculptée dans la pierre, malgré ses yeux exorbités, s’apparente à une chauve-souris par sa paire d’ailes membraneuses.

Le Castel Béranger vu de la rue La Fontaine, 1895-1898. La chauve-souris est encadrée en rouge. Photo Arnaud Rodriguez.

Impression 3D de la chimère située à l’intersection des frontons des lucarnes au dernier étage de la façade du Castel Béranger sur la rue Jean-de-La Fontaine. Photogramétrie et modélisation 3D Nicholas Christodoulidis.

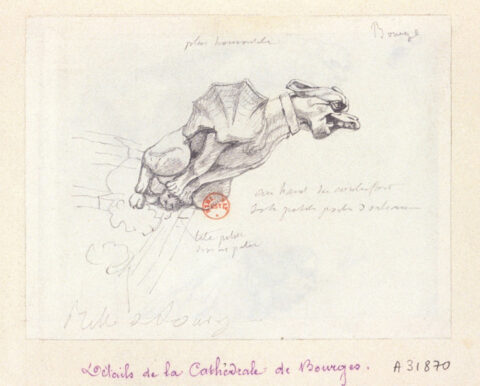

Le recours à ce type de créatures a été courant aux périodes gothique et néogothique, comme en témoignent les gargouilles de la cathédrale de Bourges (XIIe-XIIIe siècle) ou encore la galerie des chimères de Viollet-le-Duc à Notre-Dame de Paris (moitié du XIXe siècle).

« Détails de la cathédrale de Bourges », dessin à la mine de plomb. Bibliothèque nationale de France, département Estampes et photographie, EST RESERVE VE-26 (M).

Le motif des prises d’air, présenté précédemment, peut aussi évoquer la forme d’une araignée. Outre le fait que cet insecte soit aussi rattaché à l’image de la sorcière moyenâgeuse, au Moyen-Âge le symbole de l’araignée était associé à la peste car on pensait qu’elles tissaient de nombreuses toiles dans les logis des défunts[17].

Prise d’air en fonte du Castel Béranger, réalisée par la fonderie Durenne à Sommevoire entre 1895 et 1898. Photo F. Descouturelle.

Avec leur forme tortueuse, les supports de barres d’appui en fonte peuvent évoquer celle d’un serpent.

Appui de croisée en fonte du Castel Béranger, réalisée par la fonderie Durenne à Sommevoire entre 1895 et 1898. Photo F. Descouturelle.

Quant aux figures chimériques enroulées autour des fûts de colonnes en pierre du portail d’entrée, elles évoquent un lézard ou un petit dragon.

Colonne sculptée du portail d’entrée du Castel Béranger, 1895-1898. Photo F. Descouturelle.

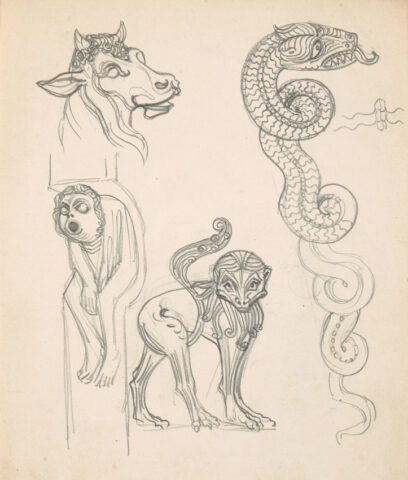

La figuration de ces reptiles peut également s’expliquer par l’intérêt marqué des artistes pour l’Orient au XIXe siècle. Victor Hugo écrit même dans la préface du recueil Les Orientales qu’« on s’occupe beaucoup plus de l’Orient qu’on ne l’a jamais fait. […] Au siècle de Louis XIV on était helléniste, maintenant on est orientaliste[18]. » Le serpent est donc un motif récurrent dans les œuvres de cette époque comme le prouve ce dessin d’Eugène Grasset (1845-1917).

Eugène Grasset (dessinateur), Têtes de singe, de bovidé et de serpent, crayon, réalisé entre 1890 et 1903. Musée d’Orsay, ARO 1993 9 2 354.

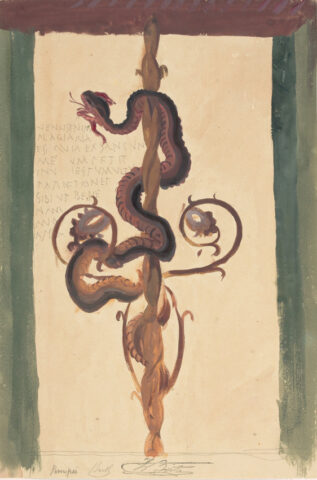

Ainsi que ce projet de panneau décoratif de l’architecte Louis Boitte (1830-1906), conservé au musée d’Orsay.

Louis Boitte, Panneau décoré d’un serpent s’enroulant autour d’une tresse, crayon et gouache sur papier contrecollé sur papier, réalisé entre 1890 et 1903. Musée d’Orsay, F 3457 C 673.

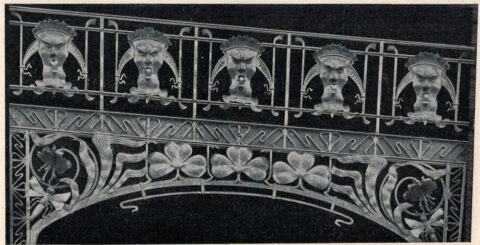

Enfin, lorsque l’on regarde la façade sur rue du Castel Béranger on ne peut pas manquer les masques en fonte qui ornent les garde-corps. C’est certainement eux qui ont valu le surnom de « maison des diables » à cet immeuble de rapport puisqu’ils présentent entre autres les attributs du démon Méphistophélès — personnage de la légende de Faust — à savoir : des moustaches, un bouc et des yeux en amande. La présence de ces figures en façade n’est pas surprenante au regard de ce que nous venons de voir puisque les sorcières sont associées à la figure de Satan[19].

Motif central des balcons en fonte du Castel Béranger, réalisé par la fonderie Durenne à Sommevoire entre 1895 et 1898. Photo F. Descouturelle.

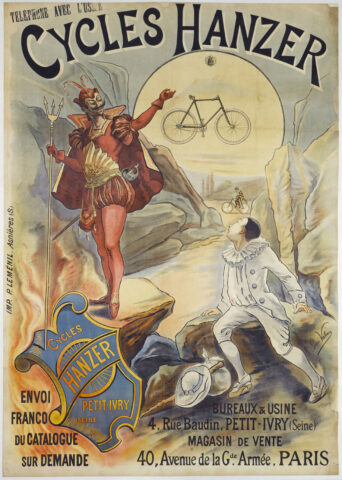

Léon Valentin (dessinateur), J. Proust (dessinateur-lithographe), Imprimerie Paul Lemenil. Cycles Hanzer, 40, avenue de la Grande Armée, Paris, affiche, lithographie couleur, vers 1895. Paris, Musée Carnavalet.

L’association de cette figure humaine aux deux pattes qui la coiffent fait également écho aux grylles, créatures grotesques de l’antiquité, réemployées à la fin de l’époque gothique et à la Renaissance. L’escalier du roi du château de Villers-Cotterêts en présente plusieurs exemples.

Grylle sur la corniche de l’escalier du roi au château de Villers-Cotterêts. Photo Eliselfg, Wikimedia Commons (détail).

Ces masques animant les garde-corps du Castel Béranger ont visiblement influencé l’architecte allemand Félix Reinhold Voretzsch. Il a en effet dessiné un modèle très similaire — quoique sur un registre burlesque puisqu’ici les masques tirent la langue — pour décorer les garde-corps du troisième étage de la loggia de l’immeuble Art nouveau Bürgerwiese 20, construit à Dresde en 1900.

Garde-corps de la loggia du 20 Bürgerwiese à Dresde, architecte Reinhold Voretzsch, portfolio Moderne Kunstschmiede Arbeiten, 1902, pl. 98. Coll. part.

Des chimères colorées

Couleurs et matérialité

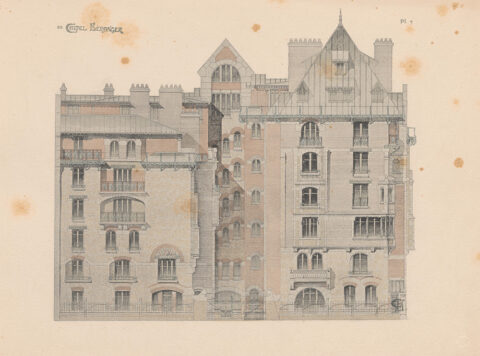

La variété des matériaux employés sur les façades du Castel Béranger, et la polychromie qui en résulte, est très marquante. Comme évoqué en introduction, elle distingue nettement l’édifice des immeubles de rapport avoisinants. La photographie de la planche treize du Portfolio du Castel Béranger, colorée grâce au procédé du « fac-similé d’aquarelle », montre la cour intérieure ouverte sur le Hameau Béranger. On y observe nettement la variété des matériaux employés par Guimard et la polychromie induite. Si on comptabilise seulement les matériaux utilisés pour la maçonnerie on atteint un total de sept : la pierre meulière, la brique en terre cuite ou émaillée, la brique silico-calcaire, la pierre de taille, la fonte et la tôle. Cette polychromie n’est pas une fantaisie de l’architecte mais résulte bien d’une pensée rationnelle qui illustre la filiation entre Viollet-le-Duc et Guimard.

Lors du colloque dédié à Hector Guimard, organisé par le musée d’Orsay dans le cadre de l’exposition de 1992 consacrée à l’architecte, Lanier Graham a souligné l’influence considérable que l’école rationaliste initiée par Viollet-le-Duc a eu sur les architectes de la fin XIXe siècle, et notamment sur Hector Guimard[20]. Pour Viollet-le-Duc, la forme devait découler de la fonction, de la structure ; et les matériaux devait être employés et associés selon leurs qualités propres[21]. L’exemple le plus probant de la filiation entre les deux architectes est sûrement le bâtiment principal de l’École du Sacré Cœur, où Guimard a repris les colonnes obliques en fonte dessinées par Viollet-le-Duc pour le « XIIe Entretien », dédié à la maçonnerie, publié dans l’ouvrage Entretiens sur l’architecture[22]. Cette influence est notamment due à la formation de Guimard puisque ses maitres, Charles Génuys puis Gustave Raulin, faisaient partie de l’école rationaliste et étaient tous deux des disciples de Viollet-le-Duc. Marie-Laure Crosnier Leconte souligne notamment, dans le catalogue de l’exposition de 1992[23], que lors de la conférence donnée par Guimard dans les locaux du Figaro le 12 mai 1899, il a répété à plusieurs reprises que l’auteur des Entretiens était son maître à penser[24].

Tout comme Viollet-Le-Duc, Guimard s’est donc efforcé d’employer les bons matériaux aux bons endroits afin d’exploiter au mieux leurs qualités tout en maîtrisant le budget. Il a appliqué ce principe tant pour la construction du Castel Béranger que pour son ornementation. Ainsi, Guimard a choisi d’employer la fonte et la céramique pour la fabrication du bestiaire fantastique dont nous venons de faire l’énumération. Ces deux matériaux ont en effet l’avantage d’être tous deux dotés d’une très grande plasticité permettant d’obtenir aisément des formes zoomorphiques, la fonte étant coulée et la céramique estampée dans des moules. Ces techniques sont par ailleurs parfaitement adaptées à l’édition de pièces en série à moindre coût.

La céramique est un matériau qui a vocation à être émaillé. En plus de protéger les pièces, l’émail a l’avantage de les teinter selon le souhait du concepteur. Au Castel Béranger, Guimard a choisi de revêtir la plupart des chimères en céramique d’un émail à la teinte verte-bleutée plus ou moins foncée[25]. Le bestiaire en fonte (hippocampes, araignées, serpents) a quant à lui été recouvert d’une peinture, également d’une teinte verte-bleutée, permettant d’obtenir une harmonie entre les éléments du second œuvre composant ce bestiaire fantastique. Il est probable que les masques des balcons aient reçu une dorure, comme le suggèrent les planches du portfolio.

Balcon du quatrième étage de la façade sur cour du bâtiment sur cour du Castel Béranger, portfolio Le Castel Béranger, œuvre de Hector Guimard architecte, Paris, Librairie Rouam, 1898, pl. 16. Coll. part.

L’altérabilité de ce revêtement et la nécessité d’entretien qu’il implique peut expliquer sa disparition. Mais il faut garder à l’esprit que les photographies du portfolio ont été tirées en noir et blanc puis colorées à l’aquarelle. Or nous savons que pour ce portfolio Guimard a pris certaines libertés par rapport à la réalité et qu’il a pu choisir de représenter ces masques dorés alors qu’ils étaient peut-être, dès l’origine, eux aussi recouverts d’une peinture verte-bleutée.

Une collaboration entre Guimard et des industriels d’art de renom

La mise en volume des dessins préparatoires élaborés par Guimard pour tous ces décors a été effectuée par deux sculpteurs, Raphanel et Ringel d’Illzach, cités par Guimard dans la liste des fournisseurs ayant participé à la construction du Castel Béranger, liste qui figure au début du portfolio publié en 1898[26].

On sait ainsi que la fabrication des fontes a été confiée à l’usine de Sommevoire de la fonderie Durenne, site principal de l’établissement, comme l’indique une publicité publiée dans le Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 21 novembre 1900. La qualité de ses productions était reconnue mondialement, notamment grâce aux nombreux prix obtenus aux cours des différentes expositions nationales et internationales. Le journal de l’exposition nationale et coloniale de Rouen de 1896 mentionne même que « [la] maison Durenne n’a plus de récompense à attendre. Après avoir figuré dans d’innombrables expositions où s’augmentait chaque fois d’une nouvelle médaille ou d’un diplôme son médailler déjà si garni, elle est en effet hors concours depuis l’Exposition universelle de Paris de 1889[27]. »

Les céramiques architecturales extérieures animant les façades ont quant à elle été attribuées à la tuilerie Gilardoni & Brault[28]. Parallèlement au projet du Castel Béranger, cette entreprise a collaboré avec Guimard pour la conception de son stand à l’Exposition nationale de la céramique de 1897, dont la carte postale n° 7 Le Style Guimard en fournit une illustration. On peut notamment y remarquer la présence du futur panneau décoratif du Castel Béranger du chat faisant le gros dos, en haut à droite de la façade. Tout comme Durenne, Gilardoni & Brault était un établissement extrêmement reconnu et même qualifié « de premier ordre »[29], dont la marque de fabrique des tuiles mécaniques « [était] reconnue par les constructeurs comme indiscutable »[30]. La fabrique Gilardoni & Brault a par exemple reçu des médailles d’or aux Expositions Universelles de 1889 et 1900[31].

Ainsi, ce projet décoratif, très éloigné de celui initialement prévu par l’architecte avant son voyage en Belgique, met en jeu des éléments plus ou moins figuratifs unifiés grâce à la matérialité. Principalement constitués de céramique émaillée ou de fonte peinte, leur teinte oscille entre le vert, le bleu et l’ocre ; une polychromie qui s’ajoute à celle des divers matériaux employés pour la maçonnerie.

La pluralité des sources auxquelles Guimard a eu recours pour composer ce bestiaire fantastique (néo-gothique, néo-renaissance, orientalisme, faune et flore) a produit un décor hétérogène qui le singularise par rapport à l’œuvre des deux autres principaux initiateurs de l’Art nouveau européen : Horta dont le style a été d’emblée beaucoup plus homogène mais qui négligeait certain aspects du décor fixe comme les papiers peint, ou Antoni Gaudí (1852-1926) dont la production était encombrée de symbolisme chrétien. Pour cette première œuvre d’art moderne totale en France, le bestiaire du Castel Béranger, tout autant que les motifs abstraits qu’il côtoie, transcende par son étrangeté dérangeante un édifice inspiré par le rationalisme viollet-le-ducien.

Maréva Briaud, École doctorale d’Histoire de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (ED113), IHMC (CNRS, ENS, Paris 1).

Notes

[1] Élisabeth Fournier était une bourgeoise du quartier d’Auteuil, veuve, désireuse de placer un capital dans l’immobilier.

[2] M. Briaud, « Hector Guimard et Muller & Cie au Castel Béranger : la fin d’une collaboration », Le Cercle Guimard [en ligne], 8 novembre 2024.

[3] Le Monde illustré, 8 avril 1899.

[4] L. Morel, « L’Art nouveau », Les Veillées des chaumières, 17 mai 1899, p. 453.

[5] Constituée en juin 1896 par le préfet de la Seine Justin de Selves, cette commission présidée par l’architecte Paul Sédille avait pour rapporteur l’architecte voyer Louis Bonnier, très favorable à Guimard. Ses travaux ont abouti à un nouveau règlement de voirie, publié sous forme d’un décret en 1902.

[6] « Bestiaire », Dictionnaire Larousse [en ligne], consulté le 19.11.24. URL : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bestiaire/8916.

[7] Les lignes en coup de fouet des mosaïques des sols du vestibule et des halls évoquent des algues, et le vestibule avec ses parois en grès émaillé a parfois été comparé à une grotte sous-marine.

[8] Peu de temps après, les extrémités des arceaux en fonte des entourages découverts du métro affecteront aussi cette forme stylisée de la tête d’un hippocampe.

[9] C’est le cas des garde-corps des balcons réemployés à l’hôtel Roy (1897-1898), ainsi que des supports de barres d’appui de croisées également réutilisés à l’hôtel Roy et à l’hôtel Guimard (1909-1912).

[10] « Fantastique », Dictionnaire Larousse [en ligne], consulté le 19.11.24. URL : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/fantastique/32848

[11] G. Soulier et P. N., Études sur le Castel Béranger, œuvre de Hector Guimard, 1899, p. 13.

[12] On se souvient ici du rapprochement de ce premier style de Guimard avec le style auriculaire du XVIIe siècle évoqué dans l’article de Michèle Mariez publié sur notre site.

[13] Ce qui pourrait illustrer leur fonction de ventilation.

[14] J. Rameau, « Maisons Modernes », Le Gaulois, n° 6323, 3 avril 1899, p. 1.

[15] M. Simon, « La sorcière moyenâgeuse faussement médiévale ? Construction d’une image fantasmagorique » dans É. Burle-Errecade, V. Naudet (dir.), Fantasmagories du Moyen Âge, Presses universitaires de Provence, 2010, p. 201-208. URL : https://doi.org/10.4000/books.pup.2135.

[16] M. Simon, op. cit., p. 201-208.

[17] G. Tempest, « L’araignée », Historia [En ligne], 14 février 2019, https://www.historia.fr/societe-religions/vie-quotidienne/laraignee-2064996.

[18] V. Hugo, Les Orientales, Paris, J. Hetzel, 1829, p. 7.

[19] M. Simon, op. cit.

[20] L. Graham, « Guimard, Viollet-le-Duc et le modernisme », dans Guimard. Colloque international, musée d’Orsay, 12 et 13 juin 1992, Paris, Réunion des musées nationaux, 1994, p. 20.

[21] Ibid., p. 21.

[22] E. Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’architecture. Atlas, Paris, A. Morel et Cie, 1863, pl. XXI.

[23] M.-L. Crosnier Leconte, P. Thiébaut, Guimard, Paris, Réunion des musées nationaux, 1992, p. 78

[24] Le Moniteur des arts, 7 juillet 1899, p. 1465-1471.

[25] Le tympan en céramique au quatrième étage sur la façade du bâtiment donnant sur la cour est recouvert d’un émail ocre.

[26] H. Guimard, Le Castel Béranger, œuvre d’Hector Guimard, Paris, Librairie Rouam, 1898.

[27] « Les jardins », Journal de l’Exposition nationale et coloniale de Rouen et moniteur des exposants, 1896, n° 7, p. 3.

[28] Il est cependant possible que la fabrication des métopes en céramique ornant les linteaux métalliques ait été confiée à Alexandre Bigot.

[29] « Les Grandes industries. La tuilerie de Choisy-le-Roi », Journal de l’Exposition nationale et coloniale de Rouen et moniteur des exposants, 1896, n° 14, p. 4.

[30] Ibid, p. 4.

[31] Exposition Universelle de 1900 à Paris. Liste des récompenses, classe 72, céramique, p. 852, Paris, Imprimerie nationale, 1901.

Les visites guidées du mois de janvier

Pour ce début d’année 2025, Le Cercle Guimard vous propose deux nouvelles visites guidées :

« Hector Guimard, architecte d’art »

Le samedi 4 janvier à 10h

Vestibule du Castel Béranger, vue vers la rue. Photo Appoline Jarroux.

&

« Hector Guimard, ses œuvres de jeunesse »

Le samedi 18 janvier à 10h

Façade sur rue de l’Hôtel Jassedé, rue Chardon Lagache. Hector Guimard, 1893. Photo Olivier Bost.

Les visites guidées sont au tarif unique de 20 euros par personne.

Pour réserver :

Merci de cliquer sur l’horaire qui vous convient :

La visite guidée du mois de décembre

Pour ce dernier mois de l’année 2024, Le Cercle Guimard vous propose une nouvelle visite guidée :

« Paris et l’architecture du commerce : des galeries aux grands magasins »

Le samedi 14 décembre à 10h

Coupole des Galeries Lafayette, novembre 2023. Photographie de Maréva Briaud.

Ce parcours sera l’occasion d’admirer les décorations de Noël animant les passages couverts et les vitrines des grands magasins !

Les visites guidées sont au tarif unique de 20 euros par personne.

Pour réserver :

Merci de cliquer sur l’horaire qui vous convient :

Hector Guimard et Muller & Cie au Castel Béranger : la fin d’une collaboration.

Dès leur achèvement en 1898, les façades du Castel Béranger ont interpellé les passants de la rue La Fontaine[1]. Il faut dire que leur richesse, tant du point de vue de la polychromie que de l’ornementation, était en nette rupture avec celles des façades des maisons de rapport avoisinantes. Au Castel Béranger les registres aquatiques, botaniques, médiévaux et fantastiques[2] s’entremêlent pour animer les fontes, les céramiques et les ferronneries ornant les façades. Ce pittoresque, prôné par les pouvoirs publics du moment, a même valu au Castel Béranger l’un des prix du concours des façades de 1898 organisé par la Ville de Paris[3].

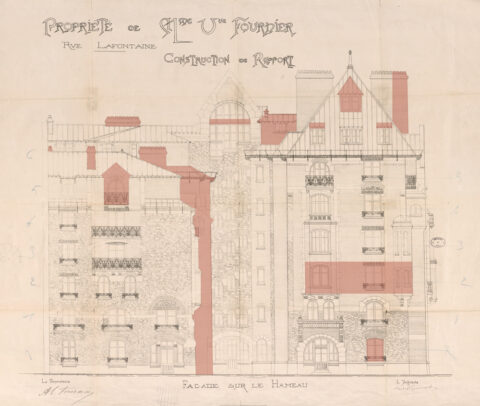

Pourtant, ce riche décor à l’origine de la renommée internationale du Castel Béranger et d’Hector Guimard n’était pas celui initialement prévu par l’architecte. Les élévations des façades du permis de construire déposées par Guimard en mars 1895, que l’on peut actuellement voir exposées aux Archives de Paris[4], en font foi. L’existence de ces documents n’est pas une découverte puisqu’ils sont connus depuis longtemps et disponibles à la consultation. Cependant, leur scan en haute définition réalisé dans le cadre de l’organisation de cette exposition pour l’année Guimard, a révélé un projet de décorum en céramique avorté. Celui-ci devait être réalisé en majorité en collaboration avec l’établissement Muller & Cie, entreprise avec laquelle Hector Guimard collaborait jusqu’alors. Les récents travaux de Frédéric Descouturelle et d’Olivier Pons publiés dans l’ouvrage La Céramique et la Lave émaillée d’Hector Guimard[5] permettent d’identifier la plupart des modèles qui devaient être employés.

Le projet initial du Castel Béranger

Le Castel Béranger était une commande d’Élisabeth Fournier, bourgeoise du quartier d’Auteuil. Veuve et désireuse de placer un capital dans l’immobilier, elle s’est tournée à la fin de l’année 1894 vers l’architecte Hector Guimard, résidant lui aussi dans le quartier, pour la construction d’un immeuble de rapport rue La Fontaine.

Sans contraintes de la part de la commanditaire, le jeune architecte a conçu un projet dont les principes sont issus de l’école rationaliste de Viollet-le-Duc. En façade, une architecture pittoresque aux références médiévales cohabite avec une polychromie due à l’emploi de différents matériaux, à la mise en peinture des fontes et ferronneries et à un décor de céramiques émaillées.

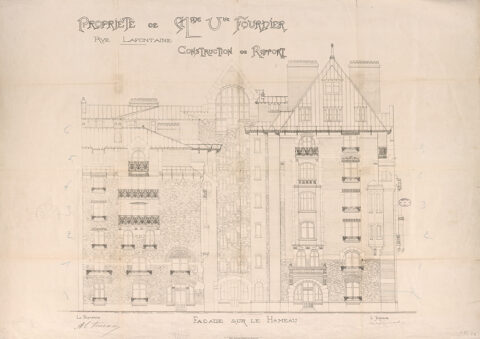

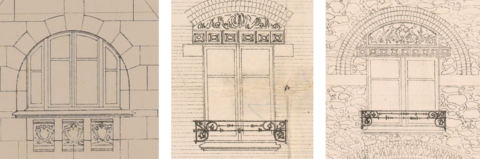

Avant son voyage à Bruxelles durant l’été 1895, Hector Guimard a déposé à la mairie de Paris le permis de construire du Castel Béranger pendant la seconde quinzaine du mois de mars[6]. Celui-ci comprenait les plans des différents niveaux (plan des caves, plan de rez-de-chaussée, plan d’étages courants, plans des cinquième et sixième étages) ainsi que les élévations des façades sur rue et sur cour. On y découvre un édifice en U constitué de deux corps de bâti organisés autour d’une cour, reliés entre eux par un escalier. L’immeuble est à l’alignement côté rue, tandis que la cour est ouverte du côté du hameau Béranger.

Élévation de la façade sur la rue La Fontaine du Castel Béranger, permis de construire, 15 mars 1895, Archives de Paris.

Élévation de la façade sur le hameau Béranger du Castel Béranger, permis de construire, 15 mars 1895, Archives de Paris.

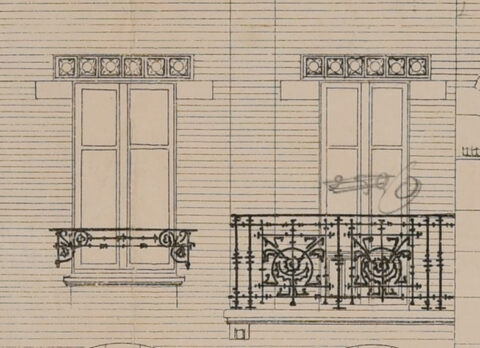

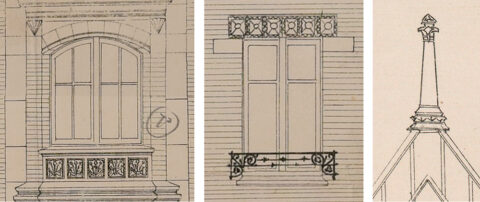

Ces dessins du permis de construire sont suffisamment détaillés pour que l’on puisse se faire une idée assez précise du décor qui était alors prévu. Celui des ferronneries des garde-corps, ainsi que celui du portail d’entrée reflètent un style indéfini, assez convenu et moins audacieux que sur l’hôtel Jassedé réalisé deux ans plus tôt au 41 rue Chardon-Lagache. On y remarque toutefois des stylisations florales.

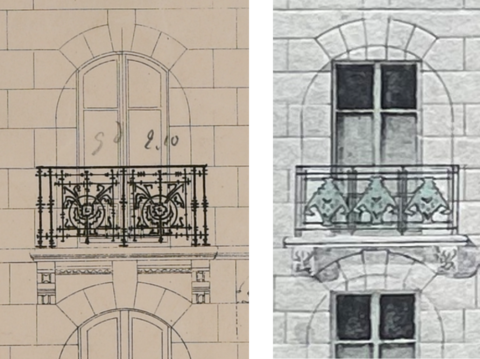

Élévation de la façade sur la rue La Fontaine du Castel Béranger (détail), permis de construire, 15 mars 1895, Archives de Paris.

On peut effectivement reconnaître à nouveau la fleur et les feuilles du tournesol, motif principal du décor de l’hôtel Jassedé. Il est possible que, dans une optique économique, Guimard avait prévu de faire réaliser en fonte les motifs centraux qui se répètent à de multiples reprises sur les façades. C’est en tous cas ce qu’il a fait dans la version définitive des garde-corps des balcons.

Motif central des garde-corps des façades du Castel Béranger, élévation de la façade sur la rue La Fontaine (détail), permis de construire, 15 mars 1895, Archives de Paris.

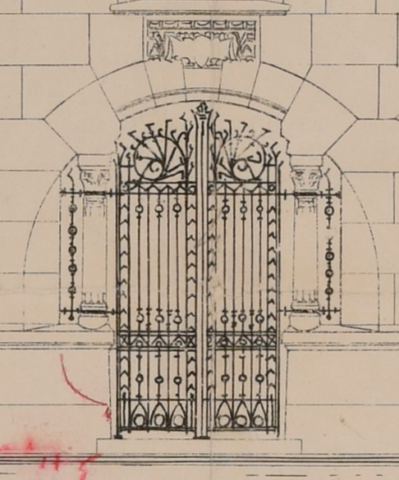

La ferronnerie du portail n’est pas non plus très inventive avec ses barreaux verticaux régulièrement espacés. Seuls, en partie haute, deux motifs en spirale envoyant des rayons en périphérie lui donnent un aspect plus dynamique.

Portail du Castel Béranger, élévation de la façade sur la rue La Fontaine (détail), permis de construire, 15 mars 1895, Archives de Paris.

Au-dessus des devantures des deux petites boutiques des dernières travées de droite, Guimard a prévu l’emplacement d’une large enseigne pouvant être insérée devant un linteau métallique. Il lui a dessiné un décor interrompu par deux plus petits emplacements d’enseignes placés devant les allèges des fenêtres du premier étage.

Boutique au rez-de chaussée du Castel Béranger, élévation de la façade sur la rue La Fontaine (détail), permis de construire, 15 mars 1895, Archives de Paris.

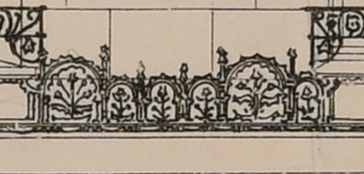

Ce décor est lui aussi naturaliste avec des motifs répétitifs de fleurs en deux tailles. Probablement prévus en céramique émaillée, ils semblent être encadrés par des ferronneries se terminant en demi-cercle, dentelées comme le sont certaines feuilles, et séparés les uns des autres par des épis floraux.

Décor de l’enseigne des boutique au rez-de chaussée du Castel Béranger, élévation de la façade sur la rue La Fontaine (détail), permis de construire, 15 mars 1895, Archives de Paris.

Le Castel Béranger et Muller & Cie

Comme le montrent les plans du permis de construire, de nombreux éléments en céramique étaient prévus sur les façades. Grâce au livre consacré à la céramique et à la lave émaillée de Guimard[7], plusieurs éléments du décor initial ont été identifiés dans les catalogues Muller & Cie : métopes garnissant les linteaux, métopes ornant les allèges, épi de faitage et frises décorant le vestibule. Ces éléments, produits et commercialisés par l’établissement Muller & Cie, ont été dessinés et employés par Guimard pour décorer certains de ses projets antérieurs au Castel Béranger.

Métopes et épi de faîtage dessinés par Guimard et édités par Muller & Cie représentés dans les élévations de façades du permis de construire du Castel Béranger, permis de construire du Castel Béranger, façade sur la rue La Fontaine (fenêtres) et façade sur le hameau Béranger (épi), 15 mars 1895, Archives de Paris.

Dans le projet initial, Guimard avait prévu de réemployer le dispositif de linteau conçu en 1893 pour l’hôtel Louis Jassedé, rue Chardon-Lagache[8]. Comme deux ans auparavant, le modèle de métope édité sous le numéro 13 dans le deuxième catalogue de Muller & Cie devait garnir les linteaux métalliques des baies du Castel Béranger. Le dessin des façades montre que les métopes devaient être enserrées dans des cadres en fer vissés, à la manière du linteau d’encorbellement de la villa Charles Jassedé construite elle-aussi en 1893.

Métope n° 13 dessinée par Hector Guimard et éditée par Muller & Cie ; à gauche : Muller & Cie, métope n° 13, catalogue Muller & Cie n° 2, 1904, coll. Le Cercle Guimard ; à droite : linteau de l’hôtel Jassedé, 1893, 41 rue Chardon-Lagache. Photo N. Christodoulidis.

Le modèle devant orner l’allège de certaines baies est la métope n° 35 de Muller & Cie. Elle a aussi été employée à l’hôtel Jassedé pour animer le socle de l’édifice. Même si son aspect tranche nettement avec le modèle n° 13, elle a bien été dessinée par Guimard comme le prouve le tableau des prix du catalogue Muller et Cie de l’année 1904 qui associe à chaque modèle le nom de l’architecte qui l’a conçu.

Métope n° 35 dessinée par Hector Guimard et éditée par Muller & Cie ; à gauche : Muller & Cie, métope n° 35, catalogue Muller & Cie n° 2, 1904, coll. Le Cercle Guimard ; à droite : socle de l’hôtel Jassedé, 1893, 41 rue Chardon-Lagache. Photo F. Descouturelle.

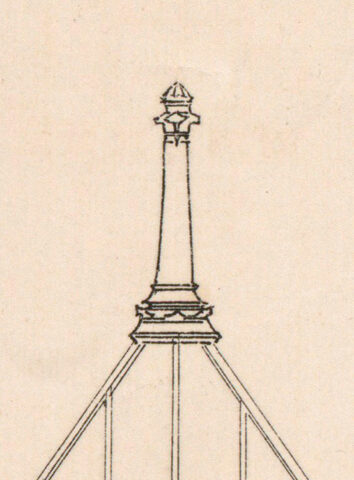

Tout comme c’est le cas aujourd’hui, la toiture en pavillon placée à l’extrémité gauche du volume bâti bordant la rue La Fontaine devait être couronnée d’un épi de faîtage. Contrairement à l’exemplaire actuel qui semble être en fonte, celui d’origine devait être en céramique et fabriqué par Muller & Cie.

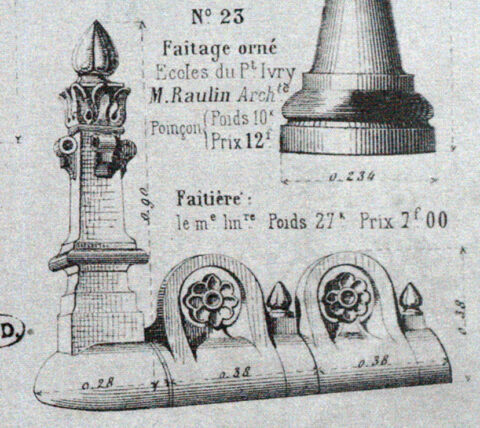

Le manque de précisions de sa représentation dans les élévations du permis de construire ne permet pas d’identifier avec certitude le modèle qui devait être employé. Cependant, on peut tout de même formuler l’hypothèse qu’il s’agit d’une nouvelle transformation de l’épi n° 23 dessiné par Gustave Raulin[9] pour les écoles d’Ivry-sur-Seine (1880-1882).

Épi de faîtage n° 23 dessiné par Gustave Raulin pour les écoles d’Ivry, catalogue Muller & Cie n° 1, pl. 12, 1895-1896, coll. Bibliothèque des Arts décoratifs.

Après avoir employé ce modèle au restaurant café-concert Au Grand Neptune en 1888, Guimard l’a aussi utilisé pour couronner la toiture de la villa Charles Jassedé à Issy-les-Moulineaux[10].

Toiture de la villa Charles Jassedé avec l’épi de faîtage n° 23 à Issy-les-Moulineaux, 1893. Photo F. Descouturelle.

Peu avant, pour l’hôtel Jassedé, il avait transformé cet épi de faîtage en supprimant les rouleaux latéraux et en ajoutant des enroulements tirés de l’épi n° 22 du catalogue Muller & Cie.

État actuel d’un épi de faîtage de l’hôtel Jassedé, 41 rue Chardon-Lagache, Paris, 1893. Photo N. Christodoulidis.

Bien que semblant assez éloigné de cette dernière variante, le dessin de la première version de l’épi de faîtage du Castel Béranger présente de nombreuses similitudes avec l’épi n° 23 original. En effet, comme le modèle de Raulin, l’exemplaire dessiné par Guimard présente une extrémité dont la forme se rapproche de celle d’un bouton floral. Sur les deux prototypes on observe un déploiement de feuilles à sa base. La différence majeure réside en une section ronde[11] et allongée et l’absence de rouleaux sur le fût.

Épi de faitage du Castel Béranger, permis de construire, élévation de la façade sur cour, 15 mars 1895, Archives de Paris.

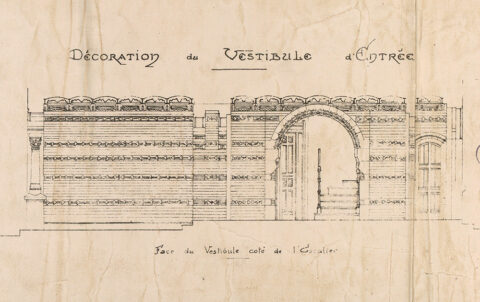

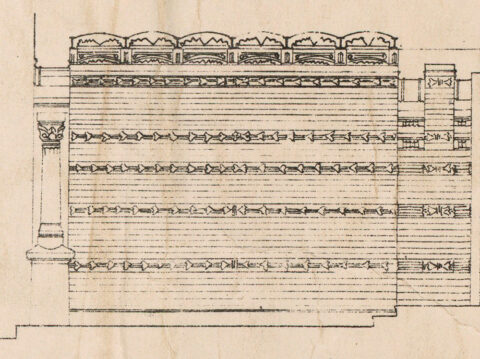

Les murs du vestibule, quant à eux, devaient initialement recevoir un décor très éloigné de celui actuel formé de parois bouillonnantes en grès exécutés par Bigot. De façon plus classique, les parois devaient être animées de cinq frises florales horizontales. Leur apparence se rapproche de celle des panneaux cloisonnés verticaux, utilisés par l’architecte en 1891, pour border les fenêtres des retours de la véranda de l’hôtel Roszé[12]. Il s’agit du modèle édité sous le n° 127 dans le deuxième catalogue Muller & Cie. Guimard semble avoir prévu de séparer ces frises par des lits de briques émaillées, à la manière du vestibule du 66 rue de Toqueville à Paris réalisé par Muller & Cie en 1897 sous les directives de l’architecte Charles Plumet[13].

Coupe du vestibule et du hall du Castel Béranger, permis de construire, non daté, détail, Archives de Paris.

Coupe du vestibule du Castel Béranger, permis de construire, non daté, détail, Archives de Paris.

Panneau n° 127 dessiné par Hector Guimard et édité par Muller & Cie, catalogue Muller & Cie n° 2, 1904, coll. Le Cercle Guimard.

Détail du panneau n° 125, faïence cloisonnée émaillée, éditée par Muller & Cie, coll. Le Cercle Guimard. Photo F. Descouturelle.

Deux tympans et un modèle de métope en céramique, visibles sur les élévations de façades du permis de construire du Castel Béranger, n’ont pas encore été identifiés dans les catalogues Muller & Cie. Il est probable que ces exemplaires devaient eux aussi être réalisés par l’établissement[14]. Mais, il est aussi envisageable que Guimard avait déjà prévu de faire appel à l’établissement Gilardoni & Brault pour leur fabrication.

Métopes et tympans dessinés par Guimard pour le Castel Béranger devant être édités par un établissement encore non identifié, permis de construire du Castel Béranger, 15 mars 1895, Archives de Paris

Durant son séjour bruxellois, Hector Guimard a eu l’opportunité de rencontrer les architectes Victor Horta et Paul Hankar, figures phares de l’Art nouveau belge. Il a en particulier trouvé chez Horta une intégration du décor à la structure qui n’avait pas d’équivalent ailleurs et qui a bouleversé sa vision de l’architecture moderne. Après ce voyage, Guimard a délaissé les décors botaniques figuratifs dessinés sous l’influence nancéienne[15] pour une ornementation tendant davantage vers l’abstraction. Il a emprunté à Horta le motif de la ligne en coup de fouet, mais il s’est aussi référé à d’autres sources plus anciennes[16].

Ainsi, à son retour à Paris, Guimard a redessiné l’ensemble du second œuvre du Castel Béranger en suivant le principe d’œuvre d’art totale qui l’avait tant marqué dans les productions d’Horta. Outre la conception des éléments destinés au décor et à l’aménagement des appartements (papiers peints, crémones, poignées, vitraux, cheminées…), l’architecte a transformé l’ensemble de l’ornementation des façades et du vestibule.

Contrairement au second œuvre, il a été impossible pour l’architecte de modifier les plans précédemment conçus ; le chantier du gros-œuvre ayant débuté dès son retour de Belgique. En comparant avec attention les plans et les façades dessinés pour le permis de construire avec ceux publiés dans le portfolio du Castel Béranger[17], on se rend compte que l’agencement des espaces et la volumétrie générale des corps de bâtis sont quasiment identiques. Les légères modifications notables (ouvertures, échauguettes, souches de cheminées, volume du bâti côté cour) résultent certainement du processus naturel du projet conduisant l’architecte à questionner sans cesse son travail. Celles-ci sont donc sûrement apparues lors du dessin des plans d’exécution destinés aux artisans du gros œuvre, probablement produits avant le départ de Guimard pour la Belgique.

Élévation de la façade du Castel Béranger sur le hameau Béranger, permis de construire, 15 mars 1895, Archives de Paris. Mise en couleur des modifications touchant au gros œuvre (en rouge).

Élévation de la façade du Castel Béranger sur le hameau Béranger, portfolio du Castel Béranger, pl. 7, 1898, ETH-Bibliothek Zürich.

Si l’on compare les dessins des façades du dossier de permis de construire avec celles publiées à l’issue de la construction dans le portfolio du Castel Béranger, on se rend compte que l’ensemble des ferronneries initialement prévues a été remplacé par des modèles alternatifs. Le caractère floral a disparu au profit d’un nouveau style, en partie abstrait et en partie fantastique.

Modifications du dessin des garde-corps ; à gauche : élévation de la façade sur la rue La Fontaine, permis de construire, 15 mars 1895, Archives de Paris ; à droite : élévation de la façade côté rue La Fontaine, portfolio du Castel Béranger, pl. 2, 1898, Bibliothèque du Musée des arts décoratifs.

De même, tous les décors en céramique prévus sur le permis de construire ont été remplacés. Guimard a alors cessé sa collaboration avec l’établissement Muller & Cie alors que quelques mois plus tôt il envisageait de lui passer commande. Cette rupture est d’autant plus surprenante que, jusqu’ici, il avait exclusivement fait appel à celle-ci pour l’ensemble de ses projets requérant de la céramique architecturale : le restaurant café-concert Au Grand Neptune (1888), l’hôtel Roszé (1891), l’hôtel Jassedé (1893), la villa Charles Jassedé (1893), l’hôtel Delfau (1894), la galerie Carpeaux (1894-1895). Ce changement de fournisseurs s’est fait au profit de deux entreprises concurrentes. La première était Gilardoni & Brault, une tuilerie qui, comme Muller & Cie, s’était diversifiée dans le décor architectural. Les métopes n° 13, éditées par Muller et initialement prévues pour les linteaux des fenêtres…

Métope n° 13 éditée par Muller & Cie, linteau d’une fenêtre de l’Hôtel Jassedé, 41 rue Chardon-Lagache, Paris, 1893. Photo N. Christodoulidis.

ont ainsi été remplacées par de nouvelle métopes, elle aussi enserrées dans des lames de fer.

Métope probablement éditée par Gilardoni & Brault, linteau d’une fenêtre du Castel Béranger. Photo N. Christodoulidis.

Quant aux métopes n° 35 prévues en allège de certaines fenêtres, elles ont elles aussi été remplacées par de nouveaux modèles.

À gauche : métope n° 35 produite par Muller & Cie et utilisée pour le socle de l’hôtel Jassedé (41 rue Chardon Lagache, 1893), prévue initialement pour orner les allèges de certaines fenêtres du Castel Béranger ; à droite : métope produite par Gilardoni & Brault pour finalement animer les allèges d’une partie des baies du Castel Béranger. Photos F. Descouturelle et N. Christodoulidis.

La seconde entreprise à laquelle Guimard a fait appel est celle d’Alexandre Bigot, encore récente mais dont la réputation était en pleine ascension. Elle ne pratiquait que le grès émaillé et se positionnait résolument dans le style moderne.

Vestibule du Castel Béranger, grès émaillé par A. Bigot. Photo F. Descouturelle.

Pourquoi la fin d’une telle collaboration avec Muller & Cie ?

Il n’y a pas d’explications évidentes à cette rupture. Les raisons ne peuvent pas être d’ordre technique puisque l’établissement Gilardoni & Brault offrait les mêmes types de produits que Muller & Cie, déclinés en simple terre cuite, faïence émaillée et grès émaillé. Il est également douteux que la rupture ait été consommée uniquement pour des raisons d’ordre stylistique. Si la brusque évolution du style de Guimard a pu surprendre chez Muller & Cie, on sait par ses catalogues que cette entreprise a accueilli favorablement les nouvelles tendances stylistiques et qu’elle a édité un nombre considérable de modèles modernes.

Au contraire, jusque-là, les produits de Gilardoni & Brault étaient restés plutôt prudemment éclectiques. Cette tuilerie, soudainement éprise de modernité, aurait-elle « débauché » Guimard ? En tous cas, l’importante commande pour son stand à l’exposition de la Céramique en 1897[18] est une confirmation de son intérêt pour le nouveau style de l’architecte ; n’hésitant pas à supporter les frais de fabrication de nombreux moules. Pendant plusieurs années l’entreprise a même accompagné les recherches de Guimard en matière de pièces de forme, et notamment de vases.

D’autres raisons, sans doute plus mesquines, peuvent être avancées pour expliquer l’apparition d’une mésentente entre l’architecte et Muller & Cie. Tout d’abord, Guimard a pu être agacé par les libertés prises par la tuilerie vis-à-vis de ses modèles. Celle-ci n’a en effet pas hésité à modifier certains exemplaires conçus par l’architecte, et à créer de nouveaux modèles dans un style approchant, sûrement sans le rémunérer pour autant[19].

Du point de vue de Muller & Cie, les précédents modèles de Guimard n’avaient sans doute pas remporté le succès escompté. Lorsque ce dernier au lieu de continuer à les amortir au Castel Béranger, a proposé d’en créer et d’en éditer de nouveaux, l’entreprise a pu reculer devant un investissement lui paraissant trop risqué ; choisissant alors de rompre sa collaboration avec Guimard qui perdurait pourtant depuis sept ans.

Maréva Briaud, École doctorale d’Histoire de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (ED113), IHMC (CNRS, ENS, Paris 1).

Notes

[1] « Des curieux, des passants étonnés s’arrêtaient, examinaient longuement cette façade originale, si différente des maisons environnantes. » L. Morel, « L’Art nouveau », Les Veillées des chaumières, 17 mai 1899, p. 453.

[2] Cet aspect sera traité lors d’une communication à l’occasion de la journée d’étude Guimard organisée par la mairie de Paris le 3 décembre 2024 et dans l’article qui suivra.

[3] Le résultat du concours n’a été proclamé qu’en 1899 et Guimard l’a aussitôt fait graver sur la façade du Castel Béranger.

[4] Guimard, architectures parisiennes, exposition aux Archives de Paris, réalisée en partenariat avec Le Cercle Guimard, du 20 septembre au 21 décembre 2024. On consultera aussi le journal d’exposition disponible sur place : Le Cercle Guimard. Exposition aux archives de Paris, n° 4, 19 septembre 2024.

[5] F. Descouturelle, O. Pons, « Guimard et Muller & Cie », La Céramique et la lave émaillée d’Hector Guimard, Paris, Le Cercle Guimard, 2022.

[6] Les plans du permis de construire sont datés du 10 mars 1895 et les façades du 15 mars 1895.

[7] F. Descouturelle, O. Pons, op. cit.

[8] Ibid., p.34.

[9] Hector Guimard était rattaché à l’atelier de Gustave Raulin pendant son cursus à l’École des Beaux-Arts.

[10] F. Descouturelle, O. Pons, op. cit., p. 42.

[11] Les épis de faîtage actuels du garage de l’hôtel Jassedé ont une section ronde. Il s’agit de l’épi n° 4 du catalogue Muller & Cie de 1903, pl. 16 et qui est peut-être l’édition du modèle recomposé par Guimard dix ans plus tôt.

[12] F. Descouturelle, O. Pons, op. cit., p. 31.

[13] Ibid, p. 21.

[14] Muller et Cie était capable de réaliser n’importe quel modèle sur demande.

[15] Les représentations de flore de Guimard sont figuratives mais n’atteignent pas la précision du dessin naturaliste d’Émile Gallé. Elles anticipent même de peu les stylisations d’Eugène Grasset.

[16] Voir l’article « Guimard et le style auriculaire » paru sur notre site internet.

[17] H. Guimard, L’Art dans l’habitation moderne/Le Castel Béranger, Paris, Librairie Rouam, 1898. Ces plans aquarellés sont globalement exacts mais présentent ponctuellement des écarts avec la réalité.

[18] Exposition nationale de la céramique et de tous les arts du feu en 1897 à Paris, au sein du Palais des Beaux-Arts.

[19] F. Descouturelle, O. Pons, op. cit., p. 48.

Les visites guidées du mois de novembre

Le Cercle Guimard vous propose deux nouvelles visites guidées, dont un parcours inédit, pour ce mois de novembre :

« Guimard et le métro »

Le samedi 2 novembre à 10h

Enseigne du métropolitain. Photographie de Frédéric Descouturelle.

&

« Hector Guimard, ses œuvres de jeunesse »

Le samedi 9 novembre à 10h

Façade sur rue de l’Hôtel Jassedé, rue Chardon Lagache, Hector Guimard, 1893. Photographie d’Olivier Bost.

Les visites guidées sont au tarif unique de 20 euros par personne.

Pour réserver :

Merci de cliquer sur l’horaire qui vous convient :

Les visites guidées du mois d’octobre

Le Cercle Guimard vous propose deux nouvelles visites guidées pour ce mois d’octobre :

« Le Marais et le nouveau Paris de 1900 »

Le samedi 5 octobre à 10h

La synagogue de la rue Pavée, Hector Guimard, photographie de Maximilien Pascaud.

&

« Hector Guimard, architecte d’art »

Le samedi 12 octobre à 10h

Vestibule du Castel Béranger, vue vers la rue. Photo Appoline Jarroux.

Les visites guidées sont au tarif unique de 20 euros par personne.

Pour réserver :

Merci de cliquer sur l’horaire qui vous convient :

Les visites guidées de la rentrée

Le Cercle Guimard vous propose deux nouvelles visites guidées pour cette rentrée 2024 :

« Paris et l’architecture du commerce : des galeries aux grands magasins »

Le samedi 14 septembre à 10h

Coupole des Galeries Lafayette, Jacques Gruber, 1912, photographie de Maréva Briaud.

&

« Guimard et le métro »

Le dimanche 15 septembre à 10h

Entourage de la station Europe, photographie de Frédéric Descouturelle.

Les visites guidées sont au tarif unique de 20 euros par personne.

Pour réserver :

Merci de cliquer sur l’horaire qui vous convient :

La visite guidée du mois de mai

Le Cercle Guimard vous propose un nouveau parcours inédit pour ce mois de mai :

« Guimard et le métro »

Le samedi 25 mai à 10h

Entourage de la station Europe, photo de F. D.

Les visites guidées sont au tarif unique de 20 euros par personne.

Les réservations ouvrent environ 15 jours avant le parcours.

Pour réserver :

Merci de cliquer sur l’horaire qui vous convient :

Comment commander ?

Vous pouvez recevoir les objets par colis ou vous déplacer au domicile de Frédéric Descouturelle, secrétaire de l'association.

Recevoir les objets par colis

Prix du transport en sus.

Actuellement, seul le règlement par chèque est possible. Les chèques seront à libeller au nom de : « Le Cercle Guimard ».

Merci d'envoyer un message pour passer commande.

Se déplacer au domicile de notre trésorier, à Montreuil (métro Robespierre).

Vous pouvez prendre rendez-vous par courriel pour venir un vendredi après-midi ou un samedi matin. Dans ce cas, le règlement en espèces est possible.

Vous souhaitez adhérer et bénéficier des tarifs spéciaux ?

Vous pouvez réaliser un règlement unique comprenant l’achat et la cotisation.