Month: décembre 2024

L’histoire compliquée de l’accès de la station Tuileries du métro de Paris, avant et avec Guimard

Une des heureuses conséquences de la mise en place de la récente exposition Guimard, architectures parisiennes aux Archives de Paris[1] est la découverte au sein des collections de cette institution de nouveaux documents qui complètent nos connaissances sur plusieurs chapitres de l’œuvre de Guimard. L’une de ces pièces est un petit dossier du Service technique du métropolitain constitué en 1900 et concernant l’accès de la station Tuileries. Peu avant cette découverte, nous avions reçu en don plusieurs dessins de recherche de Guimard pour l’accès de cette même station. Dans le livre consacré au métro de Guimard[2], nous avions brièvement évoqué les circonstances qui ont conduit à la mise en place des deux actuels entourages d’accès de cette station sur l’étroit trottoir de la rue de Rivoli. Mais grâce à ces nouveaux documents, nous allons pouvoir en retracer plus sûrement l’historique.

Si la construction du métro de Paris a été une affaire municipale, il faut se rappeler que la Ville de Paris était alors placée sous la tutelle de l’État et administrée par une autorité bicéphale : la Préfecture de la Seine, émanation du pouvoir exécutif et le Conseil municipal, élu par les Parisiens. Après que l’État a cédé en 1895 sur le caractère d’intérêt local du projet de métro parisien, le Conseil municipal a formé en son sein une Commission du Métropolitain chargée de préparer les projets qui devaient ensuite lui être présentés pour approbation. C’est en particulier à cette commission, en collaboration avec le Service technique du métropolitain, qu’il revenait de définir les trajets des lignes et les emplacements des accès[3].

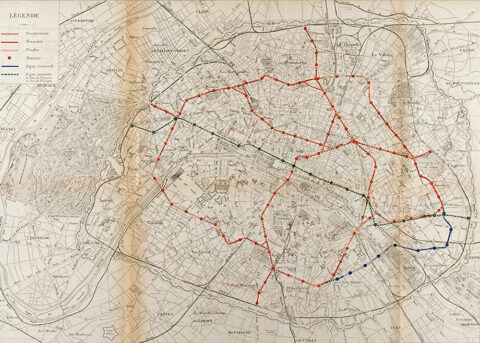

Plan du réseau arrêté en 1897. Droits réservés.

La Ville s’est chargée de la construction des infrastructures souterraines tandis que la fourniture des voies, du matériel roulant et l’équipement des stations ont été dévolus à la CMP (Compagnie du Métropolitain de Paris) formée en mai 1898 en vue de recevoir la concession de l’exploitation du métro.

Luigi Loir, La construction du métro sur la rue de Rivoli au niveau du Louvre,La Piscine, Roubaix. Photo F. D.

La construction des accès de surface était également à la charge de la CMP qui n’avait pas pour autant de pouvoir décisionnel quant à leur aspect. Contrastant avec l’austérité des équipements souterrains, ces accès devaient aussi constituer une sorte d’image publicitaire à laquelle l’audace des projets de Guimard allait pleinement contribuer, du moins pendant les premières années. Mais la première partie des épisodes que nous allons relater à propos de la station Tuileries s’est déroulée peu après la formation de la CMP et ne concernait pas l’entourage de l’accès ni son décor. Comme nous le verrons, les projets de Guimard, même s’ils ont été mûris pendant le second semestre de 1899, n’ont été connus des autorités que dans les derniers jours de l’année.

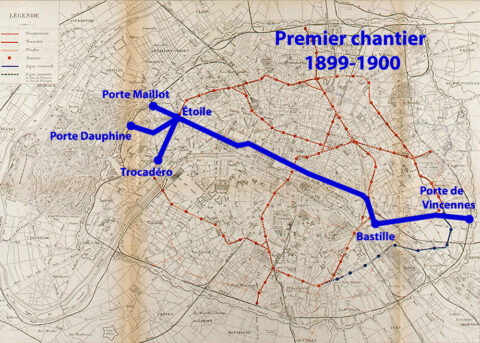

Cette station est située sur la ligne 1, de Porte Maillot à Porte de Vincennes, la première à avoir été ouverte avec deux tronçons supplémentaires au cours du premier chantier. Elle avait pour fonction de desservir l’Exposition universelle de 1900, mais elle était surtout construite sur un trajet Est-Ouest de la rive droite, identifié comme étant le plus susceptible de répondre aux besoins du public. Pour ce premier chantier, par économie, la plupart des stations ne bénéficiait que d’un seul accès sur la chaussée, conduisant à une salle souterraine de vente des billets. Il n’était alors pas encore question de sorties ou d’accès secondaires qui ne seront généralisés que plus tard.

Premier chantier du métro comprenant la ligne 1 sur un plan du réseau arrêté en 1897. Droits réservés.

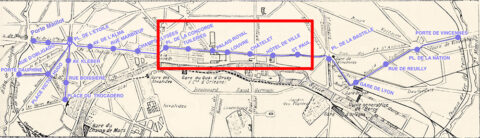

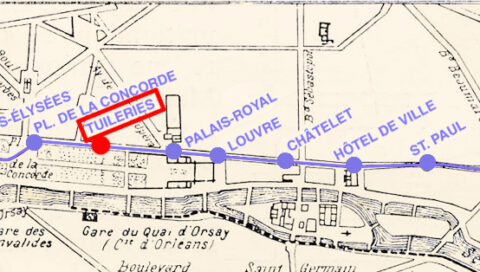

Sur la rue de Rivoli, de la station Saint-Paul à la station Concorde, le trajet est pratiquement rectiligne.

Premier chantier du métro comprenant la ligne 1. Les stations de Saint-Paul à Concorde sont encadrées en rouge. D’après Le Chemin de fer métropolitain de Paris, Paris, Le Génie Civil, 1901. Coll. part.

Ligne 1 du métro. D’après Le Chemin de fer métropolitain de Paris, Paris, Le Génie Civil, 1901. Coll. part.

Les voies du métro y ont été prudemment établies à faible profondeur, sous un tablier métallique placé sous la chaussée.

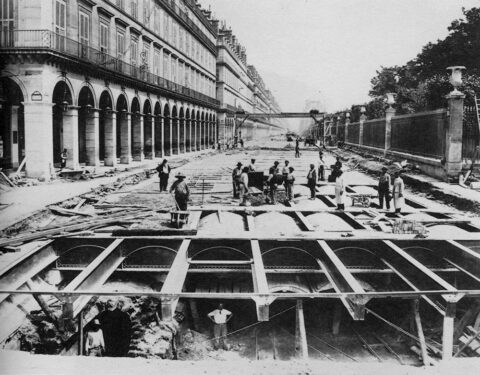

Station des Tuileries, couverture des voies et des quais par un tablier métallique. La rue du 29 juillet est à gauche et l’entrée du jardin des Tuileries à droite. Photo Archives RATP, droits réservés.

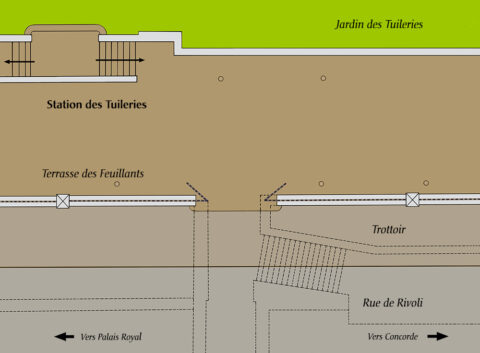

Aux stations Saint-Paul, Hôtel de Ville, Châtelet, Louvre et Palais Royal, la largeur des trottoirs ou l’existence de terre-pleins ont permis de prévoir des trémies d’escalier d’une largeur standard de 3 m, ou un peu plus dans le cas de Palais Royal (3 m 50), là où une correspondance (et donc un afflux plus important de voyageurs) était attendue. À l’exception de cette dernière station, les accès ont été établis du côté des numéros impairs (côté vers la Seine). Cependant, pour les deux dernières stations de la rue de Rivoli, Tuileries et Concorde, l’étroitesse des trottoirs ne permettait plus d’ouvrir une trémie de trois mètres de large, ni d’un côté de la rue, ni de l’autre. Pour la station Tuileries, dont les quais sont situés entre la rue du 29 juillet et la rue d’Alger, l’emplacement de son accès a été prévu en face de la rue du 29 juillet et au niveau de l’entrée du jardin des Tuileries. L’idée initiale du Service technique du métropolitain était de créer un accès sur la terrasse des Feuillants qui longe la rue de Rivoli et qui en est séparée par un muret et une grille. À cet endroit, la terrasse est au même niveau que le trottoir. En revanche, le jardin des Tuileries proprement dit se trouve en contrebas et pour y descendre les promeneurs empruntaient un petit escalier parallèle à la rue[4].

État de la station Tuileries avant la création de l’accès. Dessin F. D.

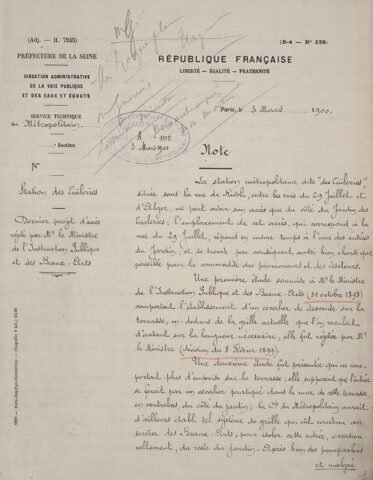

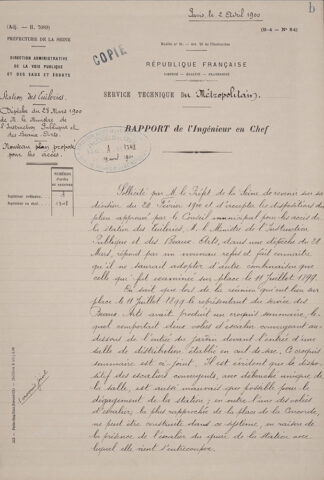

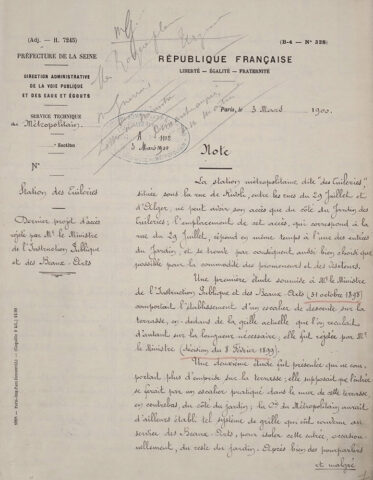

Le dossier[5] retrouvé aux Archives de Paris concernant la station Tuileries contient tout d’abord un rapport de Fulgence Bienvenüe, chef du Service technique du métropolitain, daté du 3 mars 1900 et faisant l’historique des démêlés mettant aux prises au sein même de l’État, d’une part le ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, et d’autre part la préfecture de la Seine et son Service technique du métropolitain.

Rapport du Service technique du métropolitain, daté du 3 mars 1900 et signé par Fulgence Bienvenüe. Archives de Paris, V2O8 7.

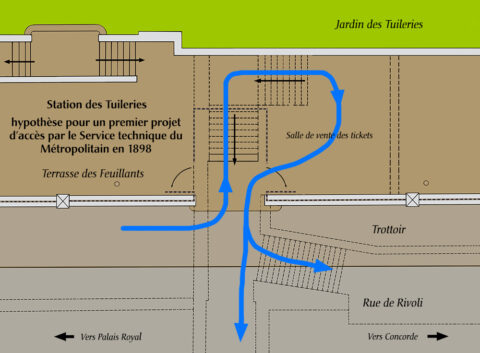

Le premier projet de l’équipe de Bienvenüe consistait à gagner du terrain sur la terrasse des Feuillants en reculant la grille pour établir un escalier de descente vers la salle souterraine. Nous ne possédons pas le plan de ce projet mais nous pouvons formuler l’hypothèse selon laquelle, pour permettre de placer un tel escalier, il aurait été nécessaire d’ouvrir la grille du jardin de part et d’autre.

Hypothèse pour le premier projet d’accès de la station Tuileries par le Service technique du métropolitain en 1898. Le parcours d’un voyageur descendant sur les quais est tracé en bleu. Dessin F. D.

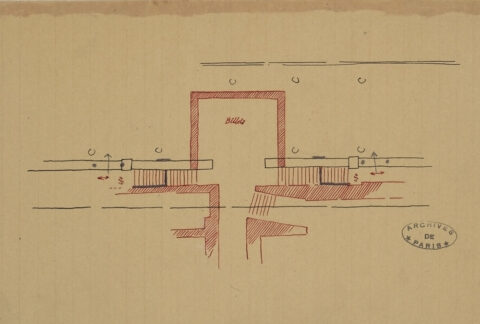

Si la voirie de la rue de Rivoli appartient bien à la Ville de Paris, le jardin des Tuileries est une propriété de l’État relevant du ministère de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts. C’est donc à ce dernier que ce projet a été adressé le 31 octobre 1898. Trois mois plus tard, le ministère, refusant que l’accès du métro n’empiète sur la terrasse, l’a rejeté par décision du 8 février 1899. Mais conscient qu’il faudrait trouver une solution, il a réfléchi à un contre-projet qu’il a présenté sous forme d’un croquis lors d’une réunion qui a eu lieu sur place le 11 juillet 1899. Sur ce dessin sommaire que nous reproduisons ci-dessous, deux escaliers placés sur le trottoir de la rue de Rivoli (et non sur la terrasse) convergeaient devant une petite salle de vente des billets en cul-de-sac, placée sous la terrasse.

Croquis émanant du ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, non daté, établi à la suite d’une réunion sur place le 11 juillet 1899. Archives de Paris, V2O8 7.

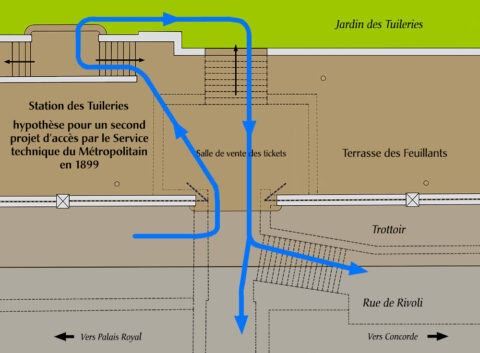

Jugeant cette solution techniquement inadaptée (salle trop petite, escaliers se recoupant, mauvaise gestion des flux), le Service technique du métropolitain a alors opté pour une solution de rechange : ouvrir un escalier de descente vers la salle des billets, non plus sur la terrasse des Feuillants, mais dans son mur, en contrebas, du côté du jardin. La CMP, à laquelle incombait l’équipement des accès de surface aurait alors été chargée d’établir « tel système de grille qui eût convenu au service des Beaux-Arts, pour isoler cette entrée, occasionnellement, du reste du jardin ». Cette solution était astucieuse, mais avait le défaut de rendre l’accès peu visible depuis la rue et probablement aussi d’imposer la fermeture de la station pendant les heures de clôture du jardin. Nous ne possédons pas le plan de ce projet, mais nous pouvons également en donner une approximation.

Hypothèse pour le second projet d’accès de la station Tuileries par le Service technique du métropolitain en 1899. Le parcours d’un voyageur descendant sur les quais est tracé en bleu. Dessin F. D.

Cette disposition d’un accès pratiqué dans un mur était proche de celle qui a été adoptée pour la station Concorde, où l’accès (faisant fonction d’entrée et de sortie) a été percé dans le mur de la terrasse du Jeu de Paume, mais cette fois du côté de la rue de Rivoli qui, à cet endroit, se trouve en contrebas de cette terrasse.

Accès de la station Concorde, avec une enseigne provisoire. Cliché pris le 13 février 1901. Dumas, Albin, Le Chemin de fer métropolitain de Paris, Paris, Le Génie Civil, 1901. Coll. part.

Ce type d’accès pratiqué à la station Concorde n’a posé aucun problème dans la mesure où il débouchait sur la voirie municipale. En revanche, ce second projet pour la station Tuileries, de même nature que pour la station Concorde mais débouchant dans le jardin, a été refusé comme le relate Bienvenüe : « Après bien des pourparlers et malgré l’insistance mise par le Conseil Municipal de Paris dans une délibération spéciale (1er décembre 1899), cette étude eut finalement le même sort que la première proposition, annoncé par une dépêche ministérielle du 22 décembre 1899). »

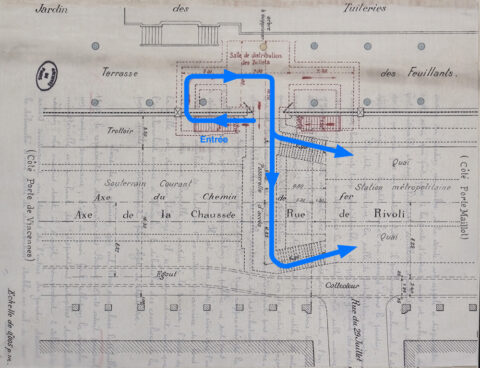

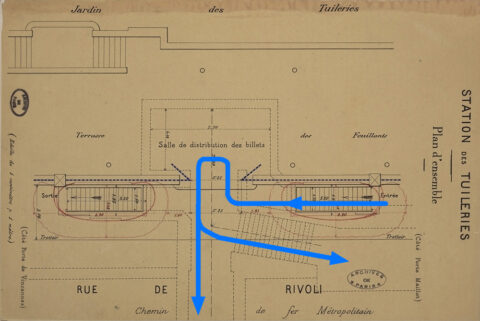

Cette dépêche (dont nous n’avons pas copie) comportait pourtant l’acceptation d’« une sorte de petite gare dans le tréfonds du Domaine », notion vague qui pouvait peut-être signifier que le ministère accepterait la possibilité de construire un édicule en bordure du jardin. Il aurait été en ce cas assez éloigné de la salle souterraine de vente des billets, ce qui ne pouvait pas convenir au Service technique du Métropolitain. Ce dernier s’est donc rabattu sur la solution moins favorable préconisée depuis juillet 1899 par le ministère et que, par prudence, le Conseil municipal avait validée à l’avance : celle d’escaliers implantés sur le trottoir de la rue de Rivoli. Celui-ci n’ayant qu’une largeur de 3 m 50, l’escalier serait réduit à 1 m 50, « mais on ferait deux volées au lieu d’une, l’une pour l’entrée, l’autre pour la sortie. » Le plan annexé au rapport de Bienvenüe, que nous reproduisons ci-dessous, montre que, contrairement au croquis du ministère, les marches supérieures des deux escaliers se trouvaient cette fois logiquement placées de part et d’autre de l’entrée du jardin qu’ils desservaient (entrée à gauche et sortie à droite). À leur partie inférieure, de chaque côté, un corridor permettant de canaliser les flux d’entrée ou de sortie, tout en contournant le système racinaire des arbres de la terrasse proches de la grille, se retournait pour déboucher dans la salle de vente des billets.

Plan du troisième projet du Service technique du métropolitain, non daté, établi à la fin de l’année 1899. Archives de Paris, V2O8 7. L’escalier d’entrée est à gauche et celui de sortie est à droite. Le parcours d’un voyageur descendant sur les quais est tracé en bleu.

C’est sans doute à cette époque — dans les derniers mois de 1899 — que Guimard a esquissé des projets pour l’accès de la station Tuileries qui constituait l’un des cas à part à traiter indépendamment des accès standards (édicules et entourages découverts). Comme on le sait, il s’était prudemment abstenu de participer au concours institué par la CMP de juin à août 1899 puisque ce concours destiné à donner des idées à l’architecte maison de la CMP, Paul Friesé, ne débouchait pas sur la commande des accès. Cependant, quelques esquisses crayonnées sur des calques appartenant au fonds Guimard du musée d’Orsay[6] montrent qu’il préparait des projets alors que, parallèlement, ses « supporters » au sein de l’administration préfectorale et de la Commission du métropolitain s’employaient à saper les projets « officiels » présentés à la Préfecture par la CMP[7]. Arrivés à maturité à la fin de l’année 1899, les projets de Guimard ont pu être approuvés par le conseil d’administration de la CMP le 12 janvier 1900, puis par la Commission du métropolitain[8] le 7 février, ainsi que par la Préfecture le 16 février.

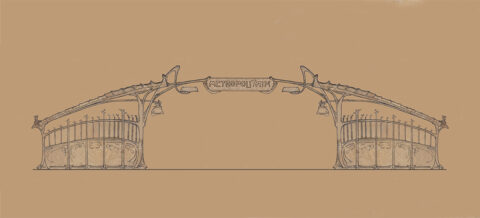

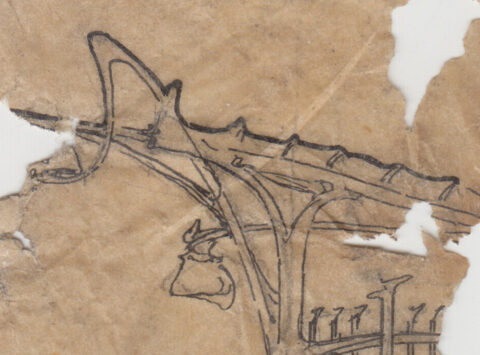

Par leur finition sommaire et par leur style visiblement antérieur à celui des projets définitifs de janvier 1900, les dessins de Guimard non titrés, non datés et non signés que nous reproduisons ci-dessous font partie de sa période de recherche. Cependant, ils montrent qu’il avait déjà accès à des informations inconnues du public. Sans doute bien renseigné par un informateur — peut-être Defrance, le directeur administratif des travaux de Paris de la préfecture de la Seine ? — il a en effet travaillé sur la solution à deux escaliers convergents vers la surface, implantés sur le trottoir de la rue de Rivoli. Comme on peut le voir, il s’est servi de la montée des deux escaliers pour adopter de part et d’autre deux formes rampantes[9] venant se rejoindre au centre en enserrant l’enseigne, devant la grille du jardin des Tuileries.

Guimard, esquisse au crayon sur calque pour l’accès de la station Tuileries, non titré, non signé, non daté, c. fin 1899. L’escalier d’entrée est à gauche et celui de sortie est à droite. Centre d’archives et de documentation du Cercle Guimard.

D’autres dessins, fragmentaires, donnent tout de même une idée plus précise du décor particulièrement original qu’il envisageait pour cet accès. Nous nous en sommes servi pour donner par infographie une restitution de l’édicule de sortie puis des deux édicules affrontés, comme sur le dessin ci-dessus. Ces deux édicules adoptaient déjà le schéma constructif qui sera celui des édicules A et B, c’est-à-dire des parois constituées de plaques de lave surmontées de vitrages puis d’un espace d’aération. Il est fort probable qu’à ce niveau, ces dessins n’étaient connus que de sa seule sphère amicale et qu’ils n’ont pas été communiqués à l’ensemble des conseillers municipaux, ni officiellement au Service technique du Métropolitain, ni à la CMP.

Restitution par infographie de l’édicule de sortie de la station Tuileries à partir de plusieurs fragments d’esquisses par Guimard, crayon sur calque, non signé, non daté, c. fin 1899. Centre d’archives et de documentation du Cercle Guimard.

Restitution par infographie des édicules d’entrée (à gauche) et de sortie (à droite) de la station Tuileries à partir de plusieurs fragments d’esquisses par Guimard, crayon sur calque, non titrés, non signés, non datés, c. fin 1899. Les panneaux d’entrée et de sortie ont été complétés et l’enseigne centrale a été ajoutée. Centre d’archives et de documentation du Cercle Guimard.

Une fois ses projets d’accès pour le métro (entourages découverts, édicules et pavillons) globalement adoptés par les autorités[10], du 12 janvier au 16 février 1900, Guimard aurait pu s’atteler à concevoir un projet plus définitif pour l’accès particulier de la station Tuileries à partir de ses esquisses. Mais à peine quelques jours plus tard, le projet du Service technique du métropolitain avec deux escaliers convergents vers la surface a essuyé un nouveau refus du ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, signifié le 28 février 1900 et compromettant donc le principe du projet de Guimard. Nous n’avons pas le texte de ce refus, mais à la lecture du rapport de Bienvenüe, nous pouvons comprendre que le ministère, s’arc-boutant sur sa propre solution, reprochait à celle du Service technique du métropolitain de « compromettre l’existence des arbres dont les racines ne trouveraient plus une couche de terre suffisante », de prévoir une salle de vente des billets trop vaste, nécessitant de supprimer un arbre placé au-dessus d’elle et enfin, trouvait que les escaliers étaient trop proches de l’entrée du jardin. Dans son rapport, Bienvuenüe arguait qu’on ne saurait réduire significativement la salle et que l’arbre en question était déjà « fort misérable ».

Dans un second rapport, daté du 19 avril 1900, Bienvenüe relate la suite de l’affaire.

Second rapport du Service technique du métropolitain, daté du 19 avril 1900 et signé par Fulgence Bienvenüe. Archives de Paris, V2O8 7.

Sûr du bien-fondé du projet du Service technique du métropolitain et estimant sans doute que son blocage se faisait à un échelon inférieur au sein du ministère, il avait entre-temps fait appel au préfet de la Seine (Justin de Selves) afin que ce dernier intercède directement auprès du ministre. Mais cette intervention n’avait pas donné le résultat escompté puisque par une nouvelle dépêche du 28 mars 1900, le ministre avait fait savoir « qu’il ne saurait adopter d’autre combinaison que celle qui fut examinée sur place le 11 juillet 1899. » Ce nouveau refus péremptoire a donc finalement contraint le Service technique du métropolitain à adopter le système du ministère, tout en l’aménageant. Il a en effet fallu reculer un peu les escaliers, à présent divergents vers la surface et convergents vers la salle de vente des billets. Celle-ci, conformément aux exigences du ministère a eu des dimensions plus réduites, épargnant au passage l’arbre faisant face à l’entrée du jardin. L’accès de sortie était à présent situé à gauche et celui d’entrée à droite. Nous donnons ci-dessous le plan général qui était joint à ce dernier projet. On y remarque, dessinés à l’encre rouge, le pourtour et les ceintures des marquises destinées à surmonter les escaliers et qui marquent l’entrée officielle de Guimard dans le projet, vers avril 1900.

Plan du quatrième projet du Service technique du métropolitain, non daté, établi vers avril 1900. Archives de Paris, V2O8 7. L’escalier d’entrée est maintenant à droite et celui de sortie est à gauche. Le parcours d’un voyageur descendant sur les quais est tracé en bleu.

Pendant ce temps, en raison de ces tergiversation, l’accès de la station n’avait pas pu être construit et lors de l’inauguration de la première ligne du métro (elle-même en retard), le 19 juillet 1900[11], la station n’était pas ouverte. Elle ne le sera que le 27 août, avec une balustrade et un portique en bois qui vont sans doute perdurer jusqu’au début de 1902.

Accès d’entrée de la station Tuileries, entourage provisoire avec une balustrade et un portique en bois. Cliché pris le 13 février 1901. Dumas, Albin, Le Chemin de fer métropolitain de Paris, Paris, Le Génie Civil, 1901. Coll. part.

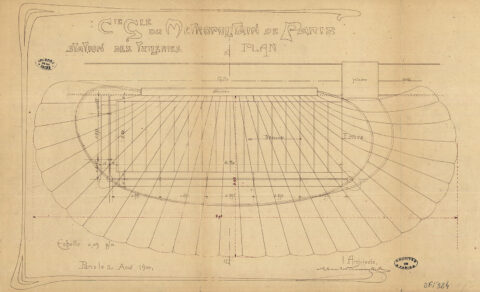

Un dossier constitué par la CMP[12] et déposé aux Archives de Paris révèle l’étape suivante. Il ne contient pas de rapport explicatif mais des plans correspondant à l’état du projet d’édicules présenté en septembre 1900. Les esquisses antérieures de Guimard ne pouvant convenir à ce nouveau projet, il a travaillé, cette fois officiellement, sur la nouvelle disposition adoptée par le Service technique du métropolitain.

Guimard, plan du demi-édicule d’entrée de la station Tuileries, signé, daté 30 août 1900, encre sur papier. Archives de Paris, 2Fi 324. Photo F. D.

À cette époque, une partie des conseillers municipaux, très déterminés, ont obtenu la suppression d’une majorité des édicules prévus pour le premier chantier[13] du métro pour les remplacer par des entourages découverts. Ces derniers qui devaient au départ être l’exception sont devenus majoritaires. Pour tenter de sauver son programme d’édicules (dont la construction était pourtant plus onéreuse que celle des entourages), la CMP et Guimard ont proposé des édicules à claire-voie sur lesquels les plaques de lave des parois étaient remplacées par des balustrades à écussons, créant ainsi un effet de transparence des plus heureux. L’accès de la station Hôtel de Ville[14] a ainsi reçu un édicule A à claire-voie (plan daté juillet 1900) tandis que celui de la station Gare de Lyon a reçu un édicule B à claire-voie (plan non daté, avant novembre 1900).

Accès de la station Gare de Lyon par un édicule B à claire-voie accoté à la balustrade d’une rampe d’accès au parvis de la gare, construit avant février 1901. Porfolio Architektonische Charakterbilder, par Bruno Möhring, tome II, 1901. Coll. part.

Ces deux édicules expérimentaux ont effectivement été agréés par la Commission du métropolitain et par la préfecture, puis construits. Mais ils sont cependant restés uniques dans leur genre et, dès la conception des accès aux stations souterraines de la ligne 2 au début de l’année 1902, le principe des édicules a été définitivement abandonné au profit d’entourages découverts à fond arrondi.

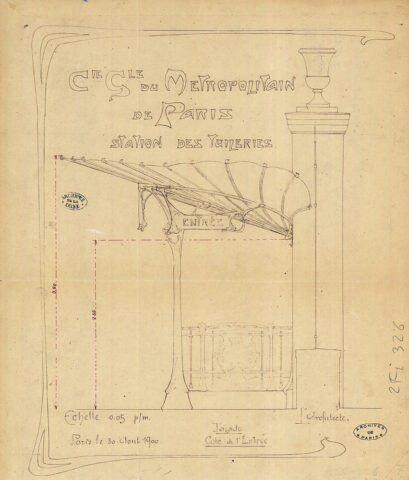

En ce qui concerne l’accès de la station Tuileries, les plans de Guimard datés du 30 août 1900 — donc dans la même période que ceux de Gare de Lyon et d’Hôtel de Ville — présentent également une balustrade avec des écussons. Guimard n’a représenté qu’un seul des deux demi-édicules qui étaient symétriques, celui côté entrée.

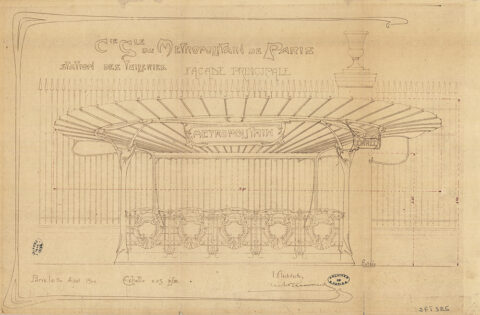

Guimard, élévation de face pour le demi-édicule d’entrée de la station Tuileries, signé, daté 30 août 1900, encre sur papier, haut. 0,36 m, larg. 0,551 m. Archives de Paris, 2Fi325. Photo F. D.

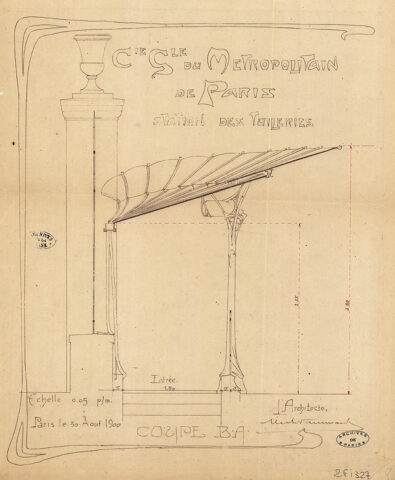

Guimard, coupe pour le demi-édicule d’entrée de la station Tuileries, signé, daté 30 août 1900, encre sur papier. Archives de Paris, 2Fi 327. Photo F. D.

Du côté de la rue, deux piliers en fonte de forme arborescente, à gauche et à droite, soutiennent la ceinture de la marquise relevée. Celle-ci est constituée de deux séries de panneaux de verre se recouvrant partiellement comme des tuiles.

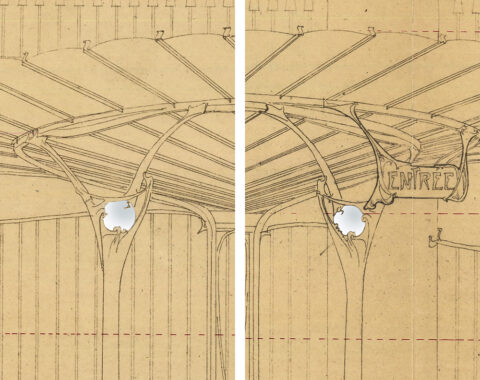

Guimard, élévation de la façade du côté de l’escalier pour le demi-édicule d’entrée de la station Tuileries, signé, daté 30 août 1900, encre sur papier, haut. 0,361 m, larg. 0,309 m. Archives de Paris, 2Fi0326. Photo F. D.

L’eau de pluie est conduite vers l’arrière, dans un chéneau maintenu par des poteaux métalliques prenant appui sur le muret de la grille avec laquelle il n’y a pas de contact. Au contraire — et c’est ce qui confère une grande séduction à ces accès — Guimard a donné à l’extrémité latérale des marquises un mouvement enveloppant autour des piliers de la grille, mouvement qui évoque irrésistiblement le spathe de l’arum.

Fleur et spathe d’arum. Photo F. D.

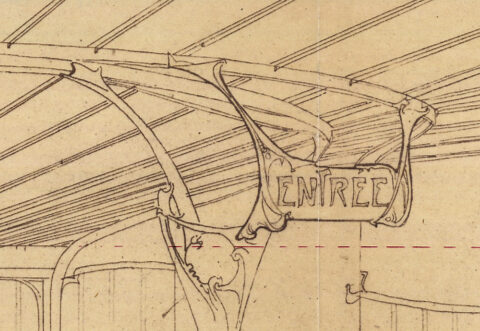

Une enseigne « METROPOLITAIN » en lave émaillée était placée parallèlement à la rue sur chacun des demi-édicules et complétée par une enseigne « ENTRÉE » ou « SORTIE »[15] placée en oblique. Guimard avait prévu de maintenir ces derniers panneaux par de fines lignes de fontes étirées entre le pilier avant et la ceinture de la marquise. Visuellement l’effet était superbe, mais Guimard présumait sans doute de la solidité d’un tel montage[16] en sous-estimant le caractère cassant de la fonte.

Guimard, élévation de face pour le demi-édicule d’entrée de la station Tuileries, détail du panneau d’entrée, signé, daté 30 août 1900, encre sur papier. Archives de Paris, 2Fi325. Photo F. D.

Enfin, en examinant de près les dessins, on peut soupçonner que deux verrines d’éclairage ayant la forme d’un globe étaient insérées au sommet des piliers. Elles assuraient la même fonction de signalisation de l’accès que les verrines des entourages découverts.

Guimard, élévations de face pour le demi-édicule d’entrée de la station Tuileries, détails des piliers gauche et droit, signé, daté 30 août 1900, encre sur papier. Les verrines ont été colorisées en blanc par infographie. Archives de Paris, 2Fi325. Photo F. D.

Ce projet qui aurait pu devenir l’une des plus belles réussites de l’architecte pour les accès du métro de Paris n’a pourtant pas vu le jour. Cette fois, nous ne bénéficions plus des explications du rapport de Bienvenüe, mais il est fort probable que ce nouveau refus a été imputable aux conseillers municipaux anti-édicules.

Dans un prochain article, nous verrons comment Guimard et la CMP ont pu trouver une solution satisfaisant toutes les parties et comment cette solution a finalement été « détournée » de son usage initial.

Frédéric Descouturelle

Notes

[1] Du 20 septembre au 21 décembre 2024, au 18 boulevard Sérurier 75019 Paris (métro et tramway Porte des Lilas).

[2] DESCOUTURELLE, Frédéric ; MIGNARD, André ; RODRIGUEZ, Michel, Guimard l’Art nouveau du métro, Éditions La Vie du Rail, 2012.

[3] Les emplacements et les dimensions de ces accès ont été officiellement soumis aux votes du Conseil municipal des 17 et 20 mars 1899 sur proposition de la Commission du Métropolitain et finalement approuvés le 20 mai 1899. Cependant, l’essentiel de ces caractéristiques avait été défini auparavant par le Service technique du métropolitain, ce qui, pour l’accès de la station Tuileries, avait permis d’engager des pourparlers avec le ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts dès 1898.

[4] Ce dispositif d’accès au jardin en contrebas a été ultérieurement modifié pour établir un large escalier perpendiculaire à la rue et deux rampes qui lui sont parallèles.

[5] Archives de Paris, V2O8 7.

[6] Voir notre article Une visite à l’exposition-accrochage au musée d’Orsay « Hector Guimard et la genèse du Métropolitain ».

[7] Cette manœuvre est une supposition mais que nous croyons être suffisamment étayée pour être crédible. On se reportera au livre Guimard l’Art nouveau du métro, p. 31.

[8] Dans les derniers jours de 1899, en raison du blocage des projets « officiels », aucune solution concrète ne se présentait pour la CMP. Or l’intersession du conseil municipal avait été fixée du 31 décembre 1899 au 5 mars 1900. Si une décision ne pouvait intervenir qu’après cette date, la CMP ne pourrait alors pas mettre à temps les accès en fabrication pour une mise en exploitation prévue lors de l’Exposition universelle de 1900. Par une délibération du 30 décembre 1900, le conseil municipal a donc délégué à la Commission du métropolitain la possibilité d’accepter les projets d’accès pendant l’intersession.

[9] Il faut signaler que lors du concours organisé par la CMP en 1899, l’architecte Bonifassé avait également utilisé une forme rampante, de surcroit dans un style Art nouveau. Il avait obtenu un troisième prix ex-æquo pour l’édicule C (place de l’Étoile) et le journaliste Rivoalen (La Construction Moderne du 18 novembre 1899) reconnaissant qu’il s’agissait là d’une solution rationnelle pour abriter une descente d’escalier l’avait surnommé « l’audacieux rampiste de l’art nouveau ». Signalons aussi que certains accès du métro de New York, placés sur des trottoirs, ont utilisé une forme rampante à partir de 1904.

[10] À part l’édicule B (celui à toiture en V) qui a été adopté d’emblée, les plans des autres types d’accès ont ensuite reçu des modifications, notamment l’édicule A, et l’entourage découvert pour son portique. Comme pour l’accès de la station Tuileries, les deux cas particuliers de l’accès de la station Bastille du côté du chemin de fer de Vincennes et de celui de la gare de Lyon ont été traités plus tardivement.

[11] Le 19 juillet 1900, seules huit stations ont été ouvertes. Beaucoup d’accès, en particulier ceux devant recevoir un édicule ou un pavillon étaient encore provisoires avec une balustrade en bois. Les entourages découverts comportaient alors un portique provisoire en bois.

[12] Archives de Paris, 2Fi 324-327.

[13] Ces manœuvres ont commencé dès le printemps 1899, donc à un moment où l’on ne connaissait pas encore l’aspect qu’allaient prendre les édicules. Ces conseillers municipaux, issus des « beaux quartiers », craignaient en fait que ces édicules ne compromettent la beauté et la régularité des avenues. La délibération du Conseil municipal du 19 mai 1899 a supprimé les édicules sur la rue de Rivoli (stations Châtelet, Louvre, Palais Royal) remplacés par des entourages découverts à fond orthogonal et sur les Champs-Élysées (stations Champs-Élysées, Rue Marbeuf, Avenue de l’Alma) remplacés par des entourages découverts à fond arrondi. Mais le combat contre les édicules a continué et la délibération du Conseil municipal du 16 novembre 1900 a supprimé les édicules de l’Avenue Kléber, de la place Victor Hugo et de la place du Trocadéro (stations Kléber, Boissière, Victor Hugo et Trocadéro) au profit d’entourages découverts à fond orthogonal.

[14] Cet édicule a été transféré à la station Abbesses en 1974.

[15] Voir notre article Les signalisations d’entrée et de sortie des accès de métro de Guimard.

[16] Ainsi, Guimard avait dû modifier le montage initial trop fragile des porte-enseignes des entourages découverts. Cf. notre article à ce sujet.

Les visites guidées du mois de janvier

Pour ce début d’année 2025, Le Cercle Guimard vous propose deux nouvelles visites guidées :

« Hector Guimard, architecte d’art »

Le samedi 4 janvier à 10h

Vestibule du Castel Béranger, vue vers la rue. Photo Appoline Jarroux.

&

« Hector Guimard, ses œuvres de jeunesse »

Le samedi 18 janvier à 10h

Façade sur rue de l’Hôtel Jassedé, rue Chardon Lagache. Hector Guimard, 1893. Photo Olivier Bost.

Les visites guidées sont au tarif unique de 20 euros par personne.

Pour réserver :

Merci de cliquer sur l’horaire qui vous convient :

| Date / Heure | Événement | Places disponibles |

|---|---|---|

| dim 16/03/2025 / 10:00 | Visite guidée « Hector Guimard, ses œuvres de jeunesse » | 3 |

| dim 23/03/2025 / 10:00 | Visite guidée « Le Marais et le nouveau Paris de 1900 » | 7 |

Conférence aux Archives de Paris le 17 décembre 2024 à 18 h : L’histoire compliquée de la station de métro Tuileries, avant, avec et sans Guimard

La journée d’étude Hector Guimard à l’Hôtel de Ville de Paris a été un grand succès. Des spécialistes de Guimard s’y sont relayés toute la journée dans une ambiance conviviale pour donner des synthèses des connaissances dans certains domaines, exposer des parallèles avec d’autres architectes contemporains ou encore pour présenter des nouveautés tout à fait passionnantes. Nous avons également bénéficié de communications de nos amies américaines car ce sujet d’étude a toujours été vivant de part et d’autre de l’Atlantique.

Journée d’étude Guimard dans la salle du Conseil de Paris le 3 décembre 2024. Photo Peggy Laden – Le Cercle Guimard

Le Cercle Guimard ne relâche pourtant pas ses efforts et propose pour clore l’année Guimard une conférence qui sera consacrée à l’histoire de la station de métro Tuileries. La conférence — gratuite — aura lieu le 17 décembre 2024 à 18 h, aux Archives de Paris, 18 boulevard Serurier, 75019 Paris, salle Paul Verlaine, sans inscription préalable, dans la limite des 100 places disponibles.

Qui imaginerait en descendant les escaliers de cette station de la ligne 1 que la mise en place de ses accès a été l’occasion d’une lutte sourde entre, d’une part le ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, et d’autre part le Service du Métropolitain de la Préfecture de la Seine ? De nouveaux documents découverts par l’équipe des Archives de Paris — à l’occasion de la mise en place de l’exposition Guimard qui s’y déroule jusqu’au 21 décembre — nous permettent d’en retracer les péripéties d’une façon plus précise que ce que nous avions pu écrire dans le livre consacré au métro de Guimard[1]

Rapport du Service technique du métropolitain, daté du 3 mars 1900 et signé par Fulgence Bienvenüe. Archives de Paris, V2O8 7.

De plus, Le Cercle Guimard a eu la chance de bénéficier du don de plusieurs fragments de dessins originaux de Guimard qui nous renseignent sur son immiscion dans cette affaire, nous convainquant que les accès de la station Tuileries, si modestes aujourd’hui, auraient pu être des créations exceptionnelles et originales de notre architecte. Nous en dévoilons ci-dessous un détail, mais nous serons aptes à en montrer une vue plus complète au cours de la conférence du 17 décembre.

Hector Guimard, détail d’une esquisse au crayon sur calque pour le demi-édicule de sortie de la station Tuileries, c. fin 1899. Centre d’archives et de documentation du Cercle Guimard.

Après cette conférence, deux articles à paraître sur notre site ne seront pas de trop pour présenter ces nouveautés et pour compléter l’histoire des accès de cette station ainsi que de leurs avatars… et de leurs avanies.

Enseigne de la station Tuileries au-dessus-de l’accès servant originellement à l’entrée, état actuel. Photo F. D.

Frédéric Descouturelle

Notes

[1] DESCOUTURELLE, Frédéric ; MIGNARD, André ; RODRIGUEZ, Michel, Guimard l’Art nouveau du métro, La Vie du Rail, 2012.

Journée d’étude Hector Guimard le mardi 3 décembre 2024 à l’Hôtel de Ville de Paris – les communications

La journée d’étude consacrée à Hector Guimard se tiendra mardi 03 décembre de 9 h à 17 h dans la salle du Conseil de Paris. Malheureusement, les places disponibles ont déjà toutes été réservées… Un enregistrement vidéo des communications sera assuré (à l’exception de celle sur la maison Coilliot). Nous présentons brièvement ci-dessous la plupart d’entre elles.

Frédéric Descouturelle, Cercle Guimard. L’image d’Hector Guimard, entre fantasmes et réalités. Frédéric Descouturelle est titulaire d’un Master II en histoire de l’art sur les fontes de Guimard produites à Saint-Dizier. Il est l’auteur ou co-auteur d’une dizaine de livres consacrés à l’École de Nancy (et plus particulièrement au menuisier Eugène Vallin) ainsi qu’à Guimard. Il est aussi l’auteur de nombreux articles et dossiers publiés sur le site du Cercle Guimard.

Cette première communication s’attache à l’image de Guimard, son image physique bien sûr, mais aussi son image psychologique et celle que s’en sont faite les historiens et les exégètes de son œuvre. Était-il un révolté isolé ? Un martyr de la modernité sacrifié sur l’autel de la réaction ? Un mystique dont les préoccupations ésotériques peuvent se décrypter ? L’histoire de l’art a toujours reflété et raconté en creux les idées et les préoccupations des époques où elle a été écrite, ainsi que celles des historiens. Ne doutons donc pas que nos propres spéculations seront révisées par de futures générations d’historiens. Mais en démontant la manipulation de certaines sources bibliographiques, nous montrerons jusqu’où peut aller l’aveuglement de ceux qui veulent voir.

Un dessin attribué à Guimard et donné comme indication de ses supposés penchants ésotériques.

Olivier Barancy, Cercle Guimard. Guimard et Lavirotte : deux destins parallèles. Spécialiste des immeubles anciens, Olivier Barancy est architecte. Initié à l’Art Nouveau par l’historien Roger-Henri Guerrand lors de son cursus universitaire, il a publié plusieurs ouvrages d’histoire de l’art dont une monographie consacrée à Jules Lavirotte en 2017.

Bien qu’Hector Guimard ait refusé d’être comparé à ses confrères, son contemporain Jules Lavirotte présente un profil parallèle, dans sa vie privée ou publique. Les rencontres des deux architectes lyonnais ont été rares mais leurs carrières ne sont pas antagonistes. La mise en miroir de leurs œuvres respectives montre plus de différences que de similitudes : Hector Guimard étant très moderne, dans sa communication et sa créativité foisonnante, tandis que Lavirotte prouve son audace dans l’emploi de la céramique architecturale et l’usage récurrent du ciment armé.

Diapositive de la présentation.

Léna Lefranc-Cervo. Hector Guimard et le Groupe des architectes modernes : réseaux et stratégies de mobilisation d’un architecte moderne. Léna Lefranc-Cervo est diplômée de l’École du Louvre et docteure en histoire des arts (Université Rennes 2). Elle est actuellement enseignante à l’École nationale supérieure d’architecture de Bretagne.

La communication s’attachera à présenter le rôle central de l’architecte dans le processus de fédération des novateurs et pour l’accès à la commande. Elle analysera ainsi les démarches entreprises dans ce sens par Guimard depuis les années 1890 jusqu’à la création du Groupe des Architectes Modernes en 1922, et reviendra sur les stratégies de mobilisation de ce groupe notamment dans le cadre de l’Exposition des arts décoratifs et industriels modernes de 1925.

Banquet du Groupe des Architectes Modernes en 1929 en l’honneur d’Hector Guimard à l’hôtel Lutecia. Coll. Centre d’archives d’architecture contemporaine (Cité de l’architecture).

Dominique Magdelaine, Cercle Guimard. Un décor inédit réalisé par Hector Guimard à l’époque du Castel Béranger. Dominique Magdelaine est hectorologue et cartophile depuis plus de quarante ans.

La diffusion du Style Guimard dans les arts décoratifs a t-il été un succès ou échec commercial ? En créant l’album L’Art dans l’Habitation Moderne, le Castel Béranger — ouvrage démonstratif d’une construction synthétisant ses principes : logique harmonie et sentiment — l’architecte pensait-il également que cet album pourrait être utilisé comme catalogue par ses voisins du XVIe ? C’est en tous cas ce que révèle l’aménagement de l’Institution des Marronniers, rue de l’Yvette.

Meuble et vitrine murale de l’aménagement du salon des élèves des Marronniers, rue de l’Yvette, Paris, XVIe arrondissement. Détail d’une carte postale ancienne. Coll. part.

Jérémie Cerman. Hector Guimard et les papiers peints. Jérémie Cerman est professeur d’histoire de l’art contemporain à l’Université d’Artois. Il a notamment publié les ouvrages Le papier peint Art nouveau. Création, production, diffusion (Mare & Martin, 2012), et, sous sa direction, Les années 1910. Arts décoratifs, mode, design (Peter Lang, 2021). En 2024, il a assuré le co-commissariat scientifique de l’exposition « Colosses. Lutteurs, culturistes et costauds dans les arts » (Musée Courbet, Ornans, 1er juin-13 octobre 2024), dont il a également codirigé le catalogue.

Les papiers peints conçus par Hector Guimard pour le Castel Béranger suscitèrent maints commentaires qui témoignent de leur place importante dans la décoration intérieure de l’édifice. Cette intervention reviendra sur les témoignages qui nous sont parvenus de ces réalisations, sur leur réception critique ainsi que sur les quelques autres contextes dans lesquels des papiers peints de Guimard furent employés, ou exposés, autour de 1900.

Hector Guimard, décor en Lincrustra, vers 1900, in Lincrusta-Walton française, catalogue commercial non daté.

Maréva Briaud, Cercle Guimard. Le bestiaire fantastique et coloré du Castel Béranger. Maréva Briaud est architecte de formation. Elle est doctorante à l’Institut d’histoire moderne et contemporaine, sous la tutelle de l’École doctorale d’histoire de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et prépare actuellement une thèse intitulée une thèse sous la direction de Valérie Nègre intitulée « Architecture, artisanat et commerce. La fabrique des façades céramiques polychromes à Paris (1827-1914) ».

Le Castel Béranger d’Hector Guimard, primé au concours des façades de 1898 organisé par la ville de Paris, n’est pas seulement singulier par la pluralité des matériaux employés en maçonnerie ; il l’est aussi par la profusion des chimères qui ornent ses façades. Cette communication tente de dresser un inventaire raisonné du bestiaire du Castel Béranger, oscillant entre figuration et abstraction, inspiré tant de la Nature que de la fantasmagorie du Moyen-Âge.

Détail de la pl. 2 du portfolio du Castel Béranger paru en 1898. Coll. Bibliothèque du Musée des arts décoratifs.

Isabelle Gournay. Les immeubles de rapport de Guimard vus du dedans : approches comparatives et pistes de recherche. Professeure honoraire à l’École d’architecture de l’ Université du Maryland, Isabelle Gournay a présenté l’an dernier à Chicago une communication sur les logements de Guimard dans leur contexte parisien. Auparavant, en septembre 2021, elle a publié sur notre site un article consacré aux Multiples Auteuils de Guimard.

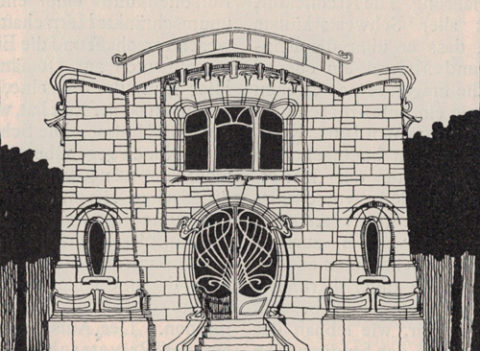

Nouvelle piste de recherche encore peu explorée, la typologie des surfaces habitables imaginées par Guimard fait l’objet avec cette communication d’un premier bilan incluant la plupart de ses immeubles de rapport. Grâce aux plans des permis de construire (rarement réalisés tels quels) mais aussi grâce à des visites sur place et à des échanges avec des occupants des appartement, cette communication situe la pratique de Guimard dans l’évolution de l’habitat parisien contemporain, mais la compare aussi à des exemples américains qu’il avait pu connaitre lors de voyages aux USA. Des deux-pièces d’immeubles économiques aux appartement de grand luxe de certains programmes, parfois revêtus de façades indifférenciées, elle s’attache à montrer son originalité mais aussi les sacrifices consentis au confort moderne.

Diapositive de la présentation consacrée à l’immeuble Jassedé, 142 avenue de Versailles et à son pendant plus économique, 1 rue de Lancret (1903-1905).

Olivier Pons, Cercle Guimard. La maison Coilliot par Hector Guimard, quand un négociant en céramique convoque l’Art nouveau parisien à Lille. Co-auteur de deux livres consacrés à Guimard, Olivier Pons a également publié plusieurs dossiers thématiques consacrés à l’architecte sur le site du Cercle Guimard. Parallèlement à ce travail d’écriture, il poursuit son effort de recherche et de compilation engagé depuis plus d’une décennie sur les productions mobilières et décoratives de Guimard.

La maison Coilliot est le fruit d’une rencontre entre Louis Coilliot, un des principaux négociants en céramique lillois, amateur d’art et de nouveautés et Hector Guimard, l’un des architectes les plus en vue de l’époque, propulsé au devant de la scène artistique et médiatique grâce au chantier parisien du Castel Béranger. En 1897, Louis Coilliot commande à Guimard une construction démonstrative à la fois vitrine publicitaire en rapport avec son commerce mais aussi point d’orgue du projet architectural voulu pour son terrain et débuté quatre ans plus tôt avec la construction de son entrepôt en béton armé Hennebique. Signe que son travail a séduit Louis Coilliot, Guimard poursuit son intervention à l’intérieur du bâtiment en réalisant une partie du décor fixe et en dessinant un des plus beaux mobiliers de sa carrière.

Façade de la maison Coilliot, 14 rue de Fleurus à Lille. Photo F. D.

Nicolas Horiot, Cercle Guimard. La toiture de l’hôtel Mezzara : enquête patrimoniale. Nicolas Horiot, architecte DPLG, est président du Cercle Guimard dont il anime infatigablement les activités, en particulier le projet de création d’une entité muséale à l’hôtel Mezzara.

Cet hôtel particulier, œuvre d’Hector Guimard, vice-président de la Société des Artistes Décorateurs et conçu pour l’autre vice-président, a été profondément modifié au fil du temps, s’éloignant de sa configuration d’origine. Cette étude, fruit des recherches du Cercle Guimard, synthétise nos travaux et met en lumière de récentes découvertes décisives pour sa compréhension. Elle s’inscrit dans une démarche de valorisation du patrimoine Art nouveau et propose des pistes de recherches complémentaires.

Toiture sur rue de l’hôtel Mezzara.

Elizabeth Cummings et Aimée Laberge. Un métro plus beau à Chicago. Elizabeth Cummings, historienne du design et médiatrice culturelle, était directrice de la médiation au Driehaus Museum, Chicago, jusqu’à tout récemment. Elle est membre du Chicago Sister Cities, Comité Paris-Chicago, qui a été créé à la de suite du pacte d’amitié et de coopération qui unit la Mairie de Paris et la Mairie de Chicago.

Originaire du Québec, Aimée Laberge a été directrice des programmes culturels à l’Alliance Française de Chicago pendant 15 ans. Ce mandat lui a permis de contribuer au rayonnement des cultures francophones et de la langue française au Midwest, et aussi de mettre en place des programmes en partenariat avec la Chicago Architecture Biennale à plusieurs reprises.

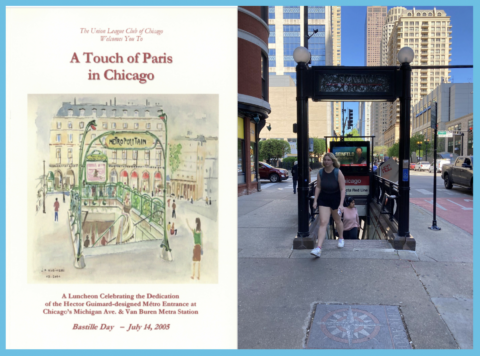

Un cadeau de la Ville de Paris à Chicago, l’entrée de métro Art nouveau d’Hector Guimard accueille les passagers du réseau de transport METRA à Grant Park, au cœur de la ville, depuis 20 ans. Des travaux de rénovation de cette station nécessitent la relocalisation de l’entourage Guimard. Cette présentation explore la possibilité d’en faire l’ancre d’un quartier culturel et le portail vers un espace urbain, affecté par la pandémie, à revitaliser. La question se pose alors: Et si Hector Guimard venait flâner à Chicago aujourd’hui… Quelle impression aurait-il de notre quartier ? Quelles suggestions pour en faire un lieu où il fait mieux vivre ensemble ?

Invitation au déjeuner de célébration après la dédicace du Métro, Union League Club, 14 juillet 2005.

Simon Texier. L’édicule A à claire-voie de l’Hôtel de Ville : histoire administrative d’un déplacement étonnamment heureux. Simon Texier est professeur d’histoire de l’art contemporain à l’Université de Picardie Jules-Verne et secrétaire général de la Commission du Vieux Paris. Il a publié de nombreux ouvrages sur l’architecture et l’urbanisme parisiens contemporains, notamment Paris contemporain : une capitale à l’ère des métropoles (2010).

L’installation place des Abbesses, en 1974, de l’édicule A anciennement implanté rue Lobau, à l’arrière de l’Hôtel de Ville, pose une multitude de questions. Le déplacement d’une œuvre n’est jamais innocente, son insertion dans un nouveau contexte lui conférant une autre dimension, quasi muséale. Globalement perçu comme une réussite, cet épisode trahit toutefois les incertitudes et les approximations de la patrimonialisation d’Hector Guimard. Il faut par conséquent revenir en amont, soit à la création du Casier archéologique de la Ville de Paris en 1916, pour tirer les fils d’une histoire administrative aux multiples facettes.

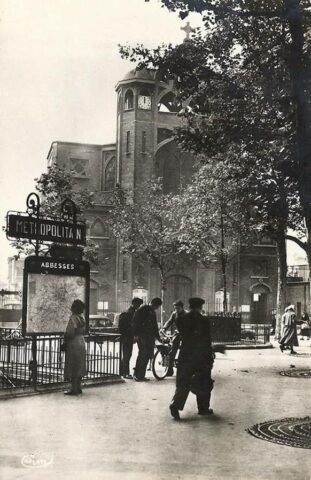

L’accès de métro place des Abbesses avant l’implantation de l’édicule A à claire-voie de Guimard provenant de la station Hôtel de Ville.

Si vous n’êtes pas parmi les chanceux qui ont pu s’inscrire à temps à cette journée d’étude, vous pourrez profiter de la republication sur notre site de la plupart des articles. Le sujet sur la maison Coilliot à Lille fera même l’objet d’un livre en 2025.

Comment commander ?

Vous pouvez recevoir les objets par colis ou vous déplacer au domicile de Frédéric Descouturelle, secrétaire de l'association.

Recevoir les objets par colis

Prix du transport en sus.

Actuellement, seul le règlement par chèque est possible. Les chèques seront à libeller au nom de : « Le Cercle Guimard ».

Merci d'envoyer un message pour passer commande.

Se déplacer au domicile de notre trésorier, à Montreuil (métro Robespierre).

Vous pouvez prendre rendez-vous par courriel pour venir un vendredi après-midi ou un samedi matin. Dans ce cas, le règlement en espèces est possible.

Vous souhaitez adhérer et bénéficier des tarifs spéciaux ?

Vous pouvez réaliser un règlement unique comprenant l’achat et la cotisation.