Month: mai 2023

Entre norme et liberté – L’Architecture du point de vue de la Société des architectes modernes

Léna Lefranc-Cervo, doctorante en Histoire de l’art, avait déjà publié sur notre site un article sur les tentatives précoces de protection du patrimoine Art nouveau parisien. Elle nous fait à présent l’amitié de partager avec le Cercle Guimard sa contribution à la journée d’étude « La norme et son contraire » qui s’est tenue à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne à Rennes en 2020. Elle y analyse la question de la norme architecturale à travers la production des architectes de la Société des Architectes Modernes dont Hector Guimard a été vice-président. Elle nous aide ainsi à mieux le situer au sein des courants architecturaux modernes de l’après-guerre dont il fut loin d’être éloigné.

La Société des architectes modernes[1] (SAM) nous paraît constituer une entrée intéressante pour aborder la question de la norme, tant les discours sur l’architecture produits par ses membres, en particulier, sur l’architecture moderne ont impliqué cette notion. La modernité en architecture questionne en effet directement la place de la doctrine et le rapport à un corpus normatif entendu comme définition d’un cadre primordial à la conception architecturale. L’historien de l’architecture Gilles Ragot a mis en avant, dans sa thèse sur le Mouvement moderne[2], le fait que Le Corbusier et André Lurçat furent les seuls à tenter la définition d’une doctrine de l’architecture moderne. Il rappelle que cette propension à la théorisation est marquée par les nombreuses publications de Le Corbusier (plus de quatorze entre 1918 et 1938). Les Cinq points de l’architecture moderne constitue la plus emblématique de cette production éditoriale par sa clarté et son caractère pédagogique. Or ces deux architectes ne firent jamais partie de la Société des architectes modernes qui compta pourtant plus de 200 membres à la veille de la Seconde Guerre mondiale. La SAM se distingue d’ailleurs par son absence de la sphère de la théorie de l’architecture. La production théorique des architectes de ce groupement, qu’elle soit individuelle ou collective, est en effet très pauvre. De ses publications communes à travers les Bulletins qui paraissent seulement à partir de 1936 et notamment des deux articles intitulés « Modernisme » écrits par Auguste Bluysen[3] et Adolphe Dervaux[4], respectivement président et vice-président de la société à cette date, on en retient surtout le flou doctrinal. Cette constatation nous amène à nous interroger sur le rapport des architectes de la SAM avec la doctrine et avec la définition d’un cadre pour la conception. Elle nous invite aussi à nous demander si, pour les membres de la société, la modernité architecturale, qui sous-tend la rupture avec un corpus normatif, induit le remplacement de celui-ci par de nouvelles doctrines architecturales ou bien si, au contraire, elle peut s’en affranchir.

La modernité architecturale un combat contre la norme

Le Groupe des architectes modernes voit le jour dans un contexte de lutte artistique pour la commande à l’Exposition internationale des arts décoratifs de 1925. À sa constitution en 1922[5], il est alors présidé par Frantz Jourdain[6]. Architecte, écrivain et critique d’art tout à la fois, Jourdain avait été, dans les années 1890-1900, l’un des plus ardents défenseurs des « novateurs ». Il publie en 1893 L’Atelier Chantorel[7], roman–pamphlet contre l’enseignement qu’il juge sclérosé de l’École des beaux-arts. Au moment de son décès, en 1935, Marcel Lathuillière, le représentant du Groupe algérien de la SAM, n’hésite pas à le présenter comme « le premier Moderne[8] ». Jourdain semble alors incarner, y compris pour les membres les plus jeunes de la société, l’esprit même de la modernité architecturale : « [Frantz Jourdain] libéra une jeunesse ardente de la plus intolérable des servitudes et permit aux talents neufs de s’affirmer sans craindre la censure[9] ». La « jeunesse ardente » fait évidemment référence, dans l’esprit de Lathuillière, aux architectes de la génération qui a commencé sa carrière dans les années 1890-1900 et qui a alors participé au renouveau des arts avant de fonder, vingt ans plus, tard le Groupe des architectes modernes (GAM) : parmi eux, Henri Sauvage, Hector Guimard, Louis Sorel, Adolphe Dervaux et Lucien Woog. Par ailleurs, Lathuillière désigne clairement les oppresseurs de Jourdain et de sa phalange : « Épris d’idées nouvelles, il entra en lutte contre les Maîtres, alors tout puissants, de l’Architecture académique[10] ». De nombreux autres membres de la société s’accordent sur l’identité de cet ennemi commun, comme Bluysen qui relate que cette « jeunesse scolaire se trouvait, par ses vieux maîtres pasticheurs, maintenue sous la férule académique[11] ». Le terme d’« Architecture académique » renvoie donc à un corpus perçu comme normatif et imposé par un groupe de professionnels affiliés à un organe institutionnel désigné comme auteur de tous les maux : l’École des beaux-arts.

Appel à cotisation 2023

Si vous n’avez pas encore renouvelé votre cotisation pour l’année 2023, nous vous invitons à le faire dès à présent.

Vous pouvez adhérer en ligne grâce à Pay Asso, un outil de paiement sécurisé et simple d’utilisation.

Il vous suffit de cliquer sur le lien suivant, choisir la formule d’adhésion et régler avec votre carte bancaire :

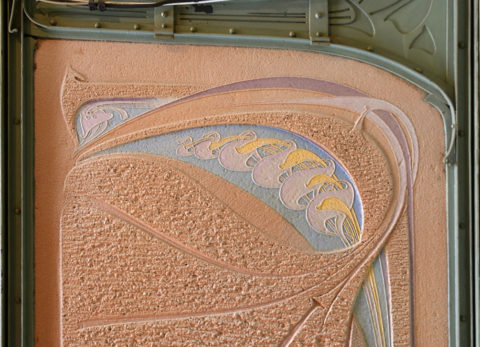

Plaque en lave émaillée du vestibule de la maison Coilliot (1898-1900). Photo F.D. Le Cercle Guimard.

Notre statut d’intérêt général permet au Cercle d’émettre des reçus fiscaux si les adhésions ne bénéficient pas de contreparties. Nous fournissons donc à tous nos adhérents un reçu fiscal. Celui-ci permet aux personnes physiques de déduire 66 % du montant de l’adhésion de ses impôts et aux personnes morales 60 %.

Les adhérents ayant déjà versé leur cotisation 2023 ont normalement déjà reçu un reçu fiscal par e-mail.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse infos@lecercleguimard.fr

Votre adhésion au Cercle Guimard est un soutien indispensable pour mener à bien les actions de recherche et de protection du patrimoine d’Hector Guimard. Vous avez peut-être eu connaissance de l’article de La Tribune de l’Art concernant le nouvel appel à candidatures lancé par la Direction de l’immobilier de l’État pour la conclusion du bail emphytéotique administratif de valorisation de l’hôtel Mezzara. Nous n’avons pas encore communiqué à ce sujet car nous sommes toujours à la recherche d’une solution qui corresponde à notre projet muséal, projet qui est soutenu à la fois par le monde de la Culture et par les responsables politiques. Nous reviendrons bientôt vers vous à ce sujet.

Nous vous remercions vivement pour votre soutien et votre fidélité !

Le Bureau du Cercle Guimard

Comment commander ?

Vous pouvez recevoir les objets par colis ou vous déplacer au domicile de Frédéric Descouturelle, secrétaire de l'association.

Recevoir les objets par colis

Prix du transport en sus.

Actuellement, seul le règlement par chèque est possible. Les chèques seront à libeller au nom de : « Le Cercle Guimard ».

Merci d'envoyer un message pour passer commande.

Se déplacer au domicile de notre trésorier, à Montreuil (métro Robespierre).

Vous pouvez prendre rendez-vous par courriel pour venir un vendredi après-midi ou un samedi matin. Dans ce cas, le règlement en espèces est possible.

Vous souhaitez adhérer et bénéficier des tarifs spéciaux ?

Vous pouvez réaliser un règlement unique comprenant l’achat et la cotisation.