La Naissance du style Guimard

Mini-exposition au musée d’Orsay

Nous avions omis de signaler cette petite exposition qui s’est terminée le 14 mai 2018 et qui était consacrée aux années de formation d’Hector Guimard. Elle a rassemblé quelques dessins d’architecture qu’il a exécutés lors de ses parcours successifs à l’École des arts décoratifs et à l’École des beaux-arts.

Inscrit dès 1882 (à l’âge de 15 ans) à l’École des arts décoratifs, Guimard entre dès l’année suivante dans sa section d’architecture. Sa scolarité d’un très bon niveau lui permet d’en être diplômé en 1885. Dans la suite logique du parcours d’un futur architecte, il est admis la même année à l’École des beaux-arts et intègre l’atelier libre de Gustave Raulin. Moins brillante qu’à l’École des arts décoratifs, sa scolarité à « l’École » sera irrégulière, handicapée par un an de service militaire obligatoire et la nécessité de travailler pour subvenir à ses besoins[1]. L’échec dans le processus de la conquête du prix de Rome, clé des commandes officielles, qu’il a tenté en 1892, peut être sans conviction et sans assiduité, le met au rang des architectes qui vivront d’une clientèle privée s’ils parviennent à se faire un nom. C’est justement cette notoriété qu’il vise et qui est en voie d’être acquise avec la réalisation du Castel Béranger quand il dépasse en 1897 la limite d’âge des 30 ans au-delà desquels il ne pourra plus se présenter au diplôme de l’École des beaux-arts.

Les dessins exposés proviennent du fonds déposé par Guimard dans une remise du parc de Saint-Cloud en 1918. Redécouverts par Alain Blondel et Yves Plantin, ils ont été donnés au musée des Arts décoratifs puis, après restauration, transférés au musée d’Orsay. On remarquera la recherche d’originalité dans la mise en page de ces projets qui contraste avec la relative banalité de leur éclectisme stylistique. Guimard se meut alors dans une ambiance d’école où le sentiment artistique des architectes est rudement concurrencé par les progrès fulgurants de la technologie et n’a pas encore trouvé une voie moderne d’expression.

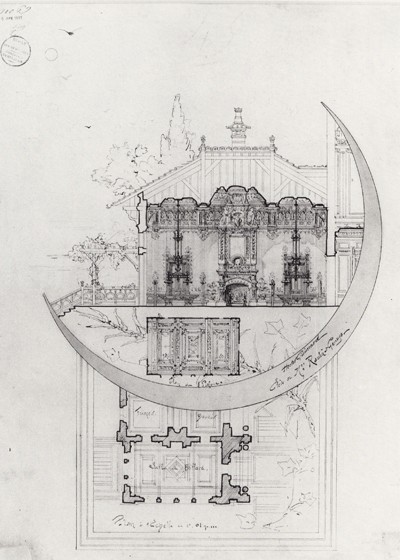

Hector Guimard, concours d’émulation de 1ère classe à l’École des beaux-arts, une salle de billard, février 1891, non récompensé. Encre noire et rehauts d’aquarelle sur papier fort. À l’encre noire dans un croissant de lune : « Hector Guimard / Elève de Mrs Raulin et Génuys ». H. 63 cm, L. 45 cm. Paris, musée d’Orsay.

Des dessins d’aménagements intérieurs exécutés par d’autres architectes contemporains comme Louis Pille et Louis Boille complètent la compréhension de cette courte période qui précède l’éclosion internationale de l’Art nouveau.

Le portemanteau Delfau

La présence à cette petite exposition du porte-manteau Delfau, acquis par le musée d’Orsay après la vente Plantin de 2015, apporte une note bienvenue sur la période suivante, celle d’un proto-Art nouveau qui se développe en France alors que le style de Victor Horta y est encore quasiment inconnu, mais que le naturalisme du nancéien Émile Gallé fait déjà parler de lui depuis quelques années.

Porte-manteau Delfau. Photo Art Auction France.

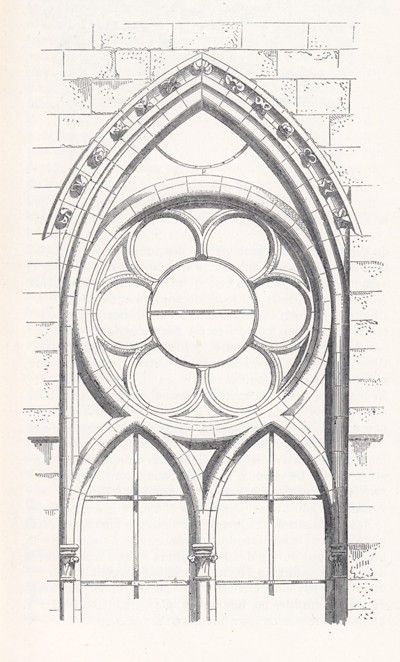

Conçus en 1894, ce portemanteau et une banquette-coffre sont probablement destinés à l’ameublement de l’hôtel Delfau (1 rue Molitor à Paris). Les deux meubles en chêne sont composés très simplement, d’une manière presque rustique, et sont exposés l’année suivante au Salon de la Société nationale des beaux-arts. Le porte-manteau est plutôt un meuble d’entrée multifonctionnel puisqu’outre les patères pour les vêtements et les chapeaux, il comporte un porte-parapluie et un porte-canne, ainsi qu’un miroir rond inséré entre les deux cadres en ogive, à la manière d’une rosace au sein du remplage d’une fenêtre gothique. De ce miroir part un arc (boutant) qui rejoint le seul montant droit, terminé en lance. Guimard renforce ainsi l’asymétrie du meuble, amorcée par la légère avancée du porte-parapluie du même côté.

Fenêtre de la cathédrale de Reims. Eugène Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture Française du XIe au XVIe siècle, t. 5, p. 386, 1854-1868. Coll. auteur.

Sur ce schéma inventif qui dépasse la simple interprétation néo-médiévale, il superpose un décor en partie géométrique (panneaux à plates-bandes verticales, demi-cercles de la cimaise et du pourtour du miroir) mais essentiellement naturaliste. On reconnaît en effet des tiges de bambous sur les montants du porte-parapluie,

Porte-manteau Delfau (détail). Photo Art Auction France.

des épines sur les montants arqués,

Porte-manteau Delfau (détail). Photo Art Auction France.

et une stylisation des pédoncules floraux de l’ombelle, sculptée en bois au niveau des ogives.

Porte-manteau Delfau (détail). Photo Art Auction France.

Le motif très réussi des patères peut d’ailleurs également évoquer l’ombelle. On remarquera avec quelle économie de moyens (un simple fil de fer torsadé et une tôle emboutie) Guimard est parvenu à composer un objet séduisant[2].

Sur le miroir, on quitte le domaine de la botanique puisqu’il s’agit d’un animal fantastique qui relève plutôt du bestiaire médiéval, une sorte de dragon dont le corps annelé et sans pattes s’enroule sur les deux-tiers de sa circonférence[3].

Porte-manteau Delfau (détail). Photo Art Auction France.

Frédéric Descouturelle

[1] Pour la scolarité de Guimard à l’École des arts décoratifs et à l’École des beaux-arts, on se reportera à la partie qui lui est consacrée par Marie-Laure Crosnier-Lecomte dans le catalogue de l’exposition Guimard au musée d’Orsay, éditions de la RMN, 1992, ainsi qu’au livre Guimard de Georges Vigne et Felipe Ferré, édition Charles Moreau, 2003.

[2] On retrouvera cette aisance dans la transformation à peu de frais de matériaux industriels et en particulier du fil de fer dans des œuvres ultérieures de serrurerie, notamment sur les portes du groupe d’immeubles des rues Gros, La Fontaine, Agar (1909-1911) et sur le garde-corps de l’escalier du vestibule de son hôtel particulier (1909-1912).

[3] Nous devons ici réfuter vigoureusement l’affirmation d’un propagandiste de l’ésotérisme qui, dans un article paru récemment, assure qu’il faut voir (mais tout en se gardant de le montrer) dans ce motif un ouroboros (serpent qui se mord la queue, symbole de l’éternel retour et du caractère cyclique du temps). Une simple observation montre que la queue de l’animal n’est pas dirigée vers sa gueule et qu’il manque un bon tiers de la circonférence pour qu’il ne parvienne à réaliser un pareil exercice d’assouplissement.

Adhésion

En devenant adhérent, vous participez à nos rencontres... et soutenez nos activités !

Adhérer au Cercle Guimard